Причины и последствия

Автор: Евгений КрасНе знаю точно, но хочу надеяться, что фильм «Александр Невский» смотрели все. Нет, не тот который слепили на манер голливудского боевичка в наше время, а тот, который был снят по госзаказу в 1938 году. Шут с ней, с историей… сейчас не о ней. Я про саму идеологию фильма. Сейчас модно говорить про то, как «Сталин испугался» и в начале войны решил обратиться к памяти народной. Так вот – чушь собачья, одна штука. Ребята – это 38-ой год, а решение о съёмках было принято ещё раньше. До войны было ещё три года с большим гаком, хотя никто особо не сомневался, что она будет, и она будет очень непростой. И не с Германией, а со всей Европой. И никакого «испуга» поминать не стоит – всё было иначе. Дело было в самой «генеральной линии», которой дал старт ещё Ленин. Построение социализма в одной, отдельно взятой стране. Это означало только одно – самое высокое, самое ясное отношение к этой самой стране – государственность! А она не может существовать без исторического фундамента. Отсюда и целый ряд фильмов про исторические события далёкого прошлого. Про людей, которые были совсем не «пролетарского происхождения». Но и про их единство с народом страны… вот в этом вся причина. И никакой другой просто не было. Всё остальное – словоблудие.

Именно из этого в фильме, в момент появления опасности для государства, главный герой, выбирая силу, способную остановить нашествие дикой, злобной и бесчеловечной европейской орды, говорит: «…мужиков поднимать будем!»:

В 1941 году дошло и до этого. Народное ополчение позволило остановить бронированную лавину, дать время для формирования новых кадровых частей, для организации производства в глубинных районах страны. И вот именно в деталях этого процесса и кроется главное. Стало общим местом говорить о том, что «страна оказалась не готова» к нашествию, а на фронте приходилось «затыкать дыры» неподготовленными, необученными… короче совершенно беспомощными подразделениями, наскоро собранными из «непоймикого», и которые «завалили трупами», и прочее по списку. Так вот… не так. Во-первых, на всех предприятиях имелись специальные запасы материалов и комплектующих на время войны, во-вторых, стратегические запасы имелись и на государственном уровне, в-третьих, места передислокации предприятий тоже были предусмотрены. Ну, а про «ворошиловских стрелков» и прочие достижения организаций типа ДОСААФ и говорить нечего. Также проводились специальные тренировки всех граждан призывного возраста по военному назначению. И это – коротко…

Поэтому в 1941 году критических проблем при формировании «дивизий народного ополчения» (ДНО) не существовало. Однако попасть «на ДНО» могли далеко не все. Были ограничения по возрасту (максимум 17-55 лет), по состоянию здоровья. Были граждане, которые имели такую «бронь», что даже в случае особой нужды трогать их было нельзя. И никакие осады военкоматов здесь не помогали. Тех же, кто проходил «сито» ждал процесс полноценного формирования боевых подразделений, включая краткосрочный курс боевой подготовки. Ну, чтобы «освежить навыки» так сказать, и уточнить уровень подготовки и военную специализацию. Добавка к Армии была весьма весомой – осенью 1941 года только Москва и Ленинград выставили 600 тысяч бойцов.

Сейчас можно в современных фильмах увидеть про то, как на фронте бойцы Красной Армии отражали атаки европейцев посредством черенков от лопат. Ну, что ж, тут, как говориться, «кто девочку ужинает, тот её и…». Таковы наши деятели искусства, которые гроздьями получают государственные награды и не только награды. Поэтому, что они там снимают, мне особенно не интересно. А вот скучные историки, которые без особых наград листают пожелтевшие документы времён войны, находят совсем другие данные. Например, приводят данные о втором ДНО - резерве. И про оснащённость ополчения тоже пишут. И получается, что дивизия народного ополчения состояла из трёх основных стрелковых полков и одном запасном. Кроме того, в него входил танковый батальон, три артдивизиона калибров 45 мм (6 пушек), 76 мм (28 орудий) и тяжёлого 122 мм (8 орудий), самокатной роты, сапёрной роты, роты связи, автотранспортной роты и медсанбата, конечно.

На вооружении дивизии имелось 6416 винтовок из них 1671 автоматических, 108 станковых пулемётов, 166 ручных пулемётов, 190 автоматов ППД, 27 миномётов калибра 50 мм, 18 миномётов калибра 82 мм, 6 тяжёлых миномётов калибра 120 мм… какие, к шутам, черенки? Сохранилось донесение штаба 33-ей Армии о вооружении дивизий народного ополчения, согласно которому в наличии имелось 34721 винтовка, вместо штатных 28952, 714 станковых пулемётов вместо 612 по штату. То есть имелся ещё и запас. Так что? «Всё хорошо, прекрасная маркиза!»? Да нет, были и жалобы. Например, не хватало автоматических винтовок, ручных пулемётов. Остро не хватало зенитных и крупнокалиберных пулемётов. В разных местах, по разным причинам ощущался недостаток отдельных видов вооружения. Но в начале войны даже в регулярной армии были такие ситуации. Замечу, кстати, по ту сторону фронта тоже…

Сохранились и фотографии тех лет. Вот бойцы народного ополчения проходят обучение:

А вот бойцы получают оружие. Всё очень просто – столик с жестяным инвентарным номерком, «пирамида» с винтовками… иностранного производства (Mannlicher M.95) из «спецхрана». Да, было и такое:

А вот «Кировская» дивизия народного ополчения отправляется на фронт. Все полностью экипированы и вооружены:

Бывало и покруче. Вот на марше колонна ополченцев Ленинграда. Пешком? Зачем – есть свой автотранспорт. Колонну возглавляет автомобиль Ижорского завода с навешенной бронезащитой и автоматической пушкой «Эрликон» (если я не ошибаюсь):

А вот здесь марширует по родным улицам столичное ополчение. И всё то же – форма, вооружение – всё в порядке:

Ну, ладно – так было не всегда. Были иногда проблемы не только с отдельными видами вооружения, но и с обмундированием. Но уже в 1941 году по всей стране, все профильные предприятия начали шить для Армии тёплую одежду. Получалось вот так:

Автоматические винтовки, но форма не штатная, а «ватные куртки». Но здесь хотя бы одели единообразно. В других местах с этим было похуже:

Но с вооружением всё в порядке во всех случаях. Другое положение выглядит просто глупостью – зачем на фронте безоружные люди? И отбились! И пошли вперёд. Некоторые дивизии ДНО были расформированы, но были и такие, что вошли в состав Красной Армии и дошли до Победы.

Осенью 1944 года верные союзники Германии, получив от Красной Армии увесистый поджо…ник, на лету поняли, что совершили небольшую ошибку в выборе партнёра, и быстро сменили направление своей борьбы (как Румыния, например). А тут ещё у фюрера как-то странно немцы кончились, несмотря на то что они всю войну уничтожали «русских» целыми армиями, почти не неся никаких потерь. Они ведь были такие несокрушимые, и так были отлично вооружены, что если и отступали, то исключительно по погодным условиям, а если и умирали, то исключительно от простуды. А тут ещё и новые образцы вооружения… и вот это интересно.

Первым делом – овеянные легендами «фаустпатроны», которые появились на фронте в 1942 году. Несмотря на их грозную мощь, наши войска это эпическое событие заметили далеко не сразу. Возможно, это произошло из-за того, что первые немецкие гранатомёты стреляли всего на двадцать пять метров. Это вообще-то нормальная дальность броска обычной ручной гранаты, если что. То есть нужно было ещё найти солдата, который рискнёт приблизится со своей шайтан-трубой к рычащей и быстро двигавшейся бронированной машине на расстояние выстрела. Потом нужно было вылезти из окопа, потому как пламя из трубы могло и самого стрелка добротно подпалить. Выстрелить-то дадут? Ну, допустим дали, успел пальнуть до того, как упасть с прострелянной насквозь каской вместе с её содержимым. У первых образцов граната срабатывала через раз – форма была не удачная, и часто был просто отскок без взрыва.

Создатели среагировали – изменили форму гранаты, увеличили дальность выстрела. Правда это не сильно помогло – разброс был такой, что на расстоянии в 60 метров попасть в танк было удачей. А если и попадали, и даже граната взрывалась, то не факт, что танкисты это замечали. В боевых условиях достаточной защитой от гранатомётов являлась пехота, которая действовала вместе с танками. К 1943 году «панцерфаусты» стали замечать. В донесениях отмечалось, что противник использует это оружие, а также в больших количествах оставляет его на поле боя. Что касается эффективности, то здесь у творения доктора Генриха Лангвайлера (Heinrich Langweiler) было всё сложнее. Поступающие данные изучались, сделали выводы, что хорошей защитой может быть установка экранов, как на немецких Pz.Kpfw.IV.

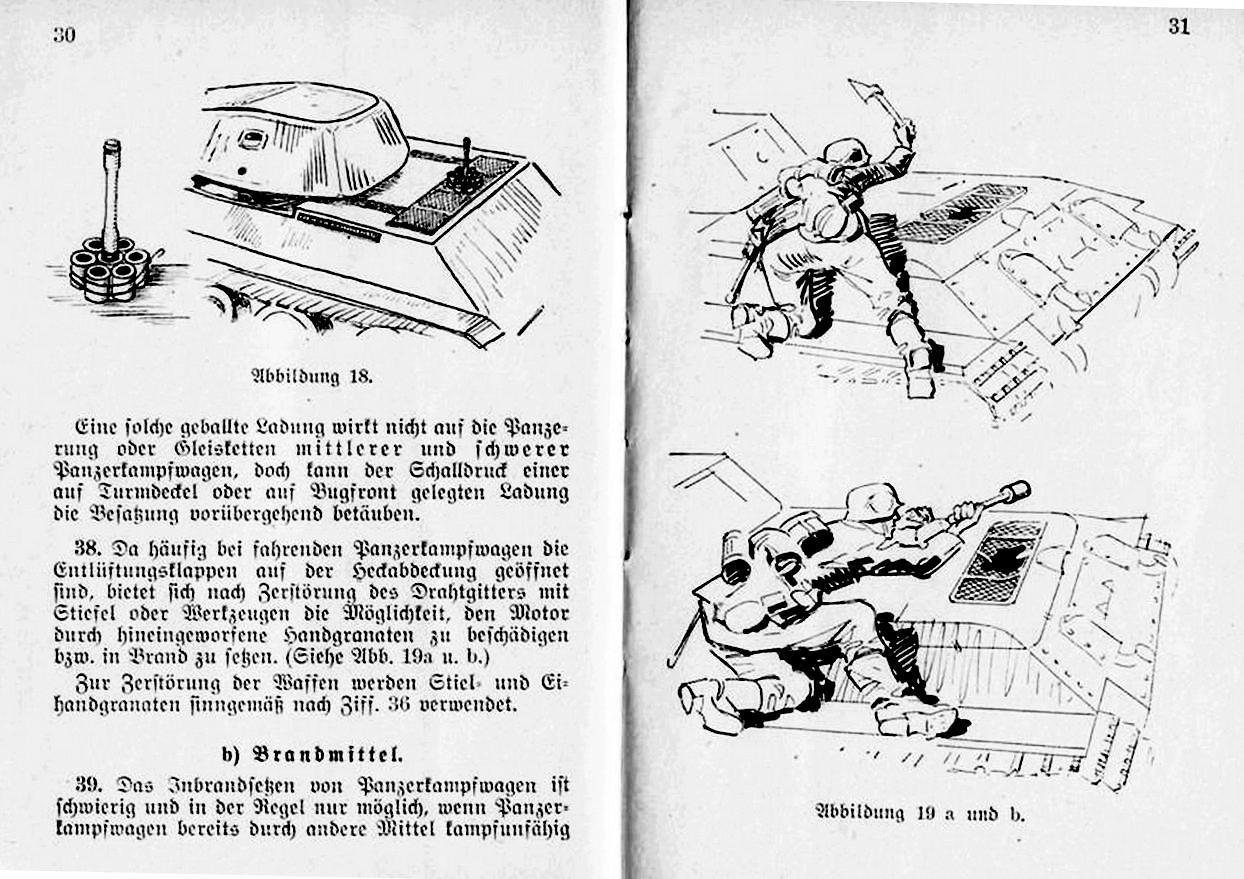

Тем временем война перешла в Европу. А там с плотностью застройки было куда лучше, чем у нас. Казалось бы – вот он, пришёл звёздный час гранатомётов. Нет. Не пришёл. По данным доклада Отдела эксплуатации БТиМВ 2-го Украинского фронта из 160 боевых повреждений танков и САУ только 2 (два) отнесли на счёт «панцерфаустов»: одному Т-34 разбили гусеницу и одному угодили в борт. В результате попадания появилась трещина на броне. В обоих случаях стреляли с 50-ти метров. Другие донесения также особым отношением к новому оружию не отметились. Согласитесь – не густо. Да и сами немцы в эффективность этого оружия особо не верили, и продолжали печатать вот такие инструкции по борьбе с русскими танками для своих солдат:

Мне даже интересно – такой цирковой номер на самом деле кто-то пытался провести?

В начале 1945 года гвардейская армия генерал-полковника В.И. Чуйкова понесла значительные потери бронетехники при форсировании Одера. Г.К. Жуков по этому поводу приказал провести расследование. По его результатам получилось, что из 122 потерянных машин только семь отнесли ко всяким-разным «панцерфаустам». То есть наши конструктора и представители армии были совершенно правы, когда не торопились ставить на вооружение отечественные образцы гранатомётов, а упорно доводили их до боеспособного состояния.

Ну, а немцы… они вооружили этими штуками созданный по идее Геббельса «фольксштурм»:

Вот кадр из кинохроники, которую часто показывают. Сам фюрер отправляет на убой свой последний резерв:

По идее немецкий «фольксштурм» должен был быть копией нашего народного ополчения. Наверное, и у немцев находилось какое-то количество людей, которые действительно жаждали ринуться в бой для того, чтобы доказать превосходство «высшей расы». Хотя есть подозрения, что большинство в бой не рвалось. В остальном должно было быть очень похоже. Однако не всё так просто. У нас такие подразделения формировались по чисто армейским принципам, и командование у них было армейским. Это были профессиональные военные. Поэтому позже никаких проблем не возникло, когда эти дивизии частично вошли в состав Красной Армии. Немцы поступили иначе.

Во-первых, за формирование таких подразделений, кроме государственных органов, взялось сразу несколько полувоенных организаций «Рейха» (как на том кадре с Гитлером мальчишки из «Гитлерюгенда»). Большая часть документов об этом просто погибла. Поэтому сейчас сказать, сколько было по численности того «фольксштурма» уверенно никто не сможет. Ясно только одно – компания была очень разношерстная:

Во-вторых, даже возраст участников трудно назвать. Началось всё с 16-60 лет, хотя Геббельс доказывал, что и 12-летние вполне подойдут. В конце очередь и до них доходила, и до женщин тоже.

В-третьих, это воинство, хоть и проходило куцую подготовку (48 часов) типа: «Смотри, направляешь туда и нажимаешь вот тут.» К армейским частям и структуре эти граждане отношения не имели. Это были просто отдельные батальоны, которыми обычно командовали районные гауляйтеры, то есть люди настолько же военные, как и их подчинённые. До кучи эти батальоны делились на те, которые были вооружены и те, которые были безоружными. Эти ждали, когда оружие останется от предыдущих владельцев после ближайшего авиа- или артналёта.

И главное, конечно – это оружие. Его просто не было припасено на такой случай. Первым делом подмели все склады, где имелось хоть что-то стреляющее из старых трофеев… эта капля испарилась ещё в полёте. Вот тут и начались «эрзацы», среди которых «панцерфаусты» были только цветочками. Как вам понравятся, например, стеклянные гранаты:

Не менее интересно дела обстояли со стрелковым оружием. Образцы эрзац-оружия были многочисленными, и сейчас все их найти и опознать вряд ли возможно. Но кое-что сохранилось до наших дней. Первым делом нужно вспомнить про… англичан.

После героического бегства из Дюнкерка положение со стрелковым оружием в английской армии было очень скверным. Ведь своё штатное оружие они оставили немцам. Нужно было что-то делать и срочно. А тут ещё со дня на день ожидалось вторжение на их островки немецкой армии. Англичане тогда тоже хотели своё «народное ополчение» организовать. Для того, чтобы его вооружить усиленно ковали на заводах… пики! Ага – хорошо хоть не дубинки. Думаю, именно отсюда произошли идеи про вооружение Красной Армии черенками от лопат в фильмах одного нашего звезданувшегося вконец кинодеятеля.

Ну, а для армии пики всё же показались перебором. Поэтому порешили создать предельно примитивный технологичный пистолет-пулемёт. За основу взяли немецкий MP-28, упростили его до изумления, и в результате получился очень неплохой (относительно никакого) Sten:

Чисто для справки и для сравнения... вот это MP28 (который в свою очередь родился от MP18):

Немцы тогда ещё обратили внимание на этот пистолет-пулемёт, и наладили его мелкосерийное производство для своих диверсантов. Тогда его копировали вплоть до мелких деталей, и стоил он соответственно. В конце 1944 года ситуация изменилась, и Sten стали выпускать уже по-немецки. Вариантов получилось вагон и маленькая тележка. Ну, сами посмотрите. Вот на этом Gerät Neumünster только магазин не вбок, а вниз, в остальном вполне английский вариант:

А вот этот образец делался под маркой Volksmaschinenpistole (MP-3008). Отличия очевидны:

Были и другие варианты. Общее у всех образцов было только качество изготовления. Вот здесь поближе и видно получше:

Немного особняком стоит образец, сделанный на основе английского Sten, но с куда большей фантазией. На нём было предусмотрено даже крепление для оптического прицела. Назывался он Wimmersperg Spz и в серию так и не пошёл. На сегодня сохранились единичные образцы этого пистолета-пулемёта:

Были и вполне доброкачественные образцы, которые правильно разработали, и неплохо, нужно сказать, получилось. Но время было уже потеряно, и наладить производство, например, вот таких автоматов STG-45 было невозможно:

Вспоминая немецкие «эрзацы», конечно же нельзя не вспомнить про Erma maschinenpistole или просто EMP-44, как будто специально созданный для того, чтобы про него анекдоты придумывать. Ну, действительно – кошмар водопроводчика, по-другому и не скажешь:

Говорят, что на самом деле его спроектировали ещё в 1943 году. Сейчас есть несколько версий по поводу деталей этой конструкции. Мне кожух ствола напоминает о нашем ППС, а про остальное ничего сказать не могу. Весил этот анекдот почти 5 кг без патронов. Может поэтому и в крупную серию так и не пошёл. На сегодня – гордость коллекционера.

Оружие на один-два боя – говорили немцы, но на самом деле даже пары выстрелов из этих образцов сделать не всегда получалось. Бойцы из «фольксштурма» были никакие. Под стать их оружию. Следующий образец, который стоит упомянуть это Volksturmgewehr Gustloff VG.1:

По внешнему виду это похоже на автомат, но на самом деле это карабин – стрелять эта штука могла только одиночными. Просто магазин для неё позаимствовали от STG-44. В принципе получилось неплохо… ещё бы качество изготовления было приличным.

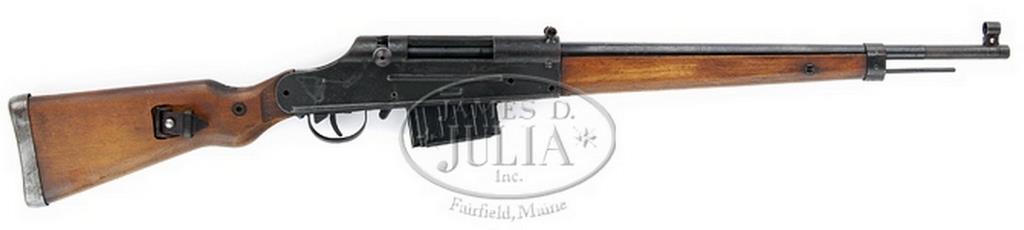

Следующий образец обозвали Volkssturmgewehr VG.1. Это полуавтоматическая винтовка, и это заметно. Магазин на 10 патронов, прицел рассчитан на 100 метров. Если бы сделали в другое время, может и получилось бы что-то путное, а так… ресурс не больше чем на 300 выстрелов. Хлам:

Однако «пробила дно» не эта конструкция. Антишедевром, наверное нужно назвать карабин Volkssturmkarabiner VK-98:

Продольно-скользящий затвор. Магазина нет. Патроны предлагалось заталкивать по одному, как на «берданке» 19 века.

Пытались сначала вооружать «фольксштурм» полноценными карабинами К98, но после встречи нового, 1945 года, им было велено передать свои карабины в армию. Ну понятно – там от них был бы хоть какой-то толк. Ну, а этим… а кому они были интересны?