Пробелы между словами

Автор: Д. В. АмурскийКазалось бы, такая мелочь, но ведь именно пробелы позволяют нам быстрое чтение, чтение глазами без проговаривания. Короче говоря, тот самый способ чтения, который ныне является общепринятым.

Есть мнение, что разделять слова точками и слешами начали ещё финикийцы, изобретатели алфавита. Финикийское письмо использовало для записи слов только согласные звуки, поэтому если не указывать границы слов, то получалось слишком много разных вариантов прочтения, т. е. слишком большая неоднозначность.

Надписи финикийским алфавитом: посвящение финикийской богине Баалат-Гебал царя Библа Шипитбаала, сына Элибаала и надпись на саркофаге царя Ахирама. Видно, что слова разделены маленькими чёрточками.

Древние греки придумали, как улучшить финикийский алфавит. Они стали обозначать буквами ещё и гласные звуки. Вот, например, одна из древнейших древнегреческих надписей, что была обнаружена в 1954 году в Лакко-Амено на острове Искья на винной чаше, скифосе, родосского изготовления. Этот скифос получил название чаши Нестора и датируется VIII веком до н. э.

Видно, что слова или группы слов этой надписи разделяются двоеточиями.

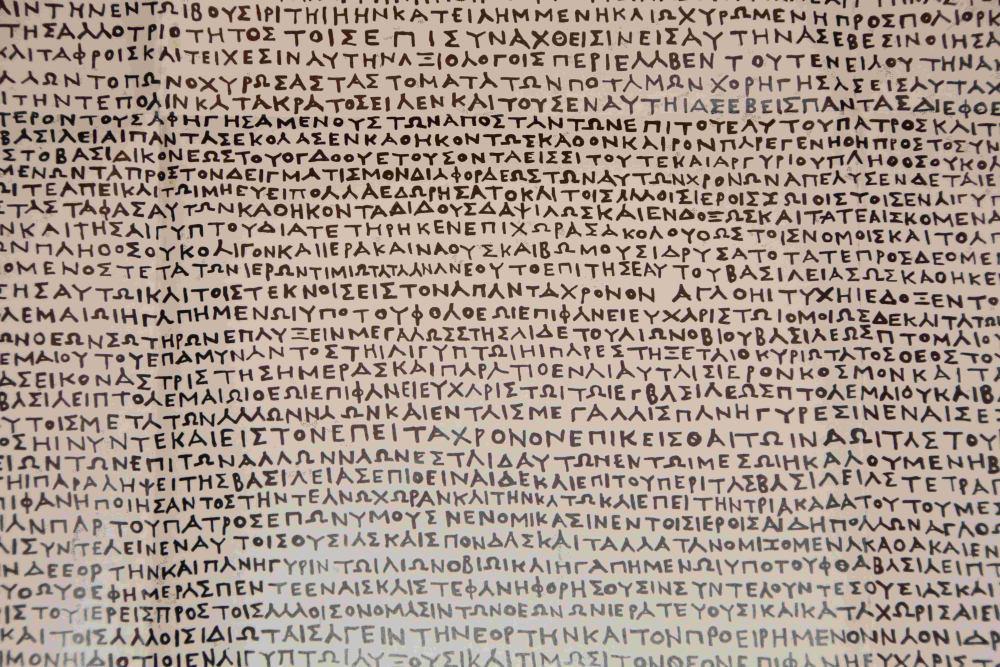

Но почти сразу же греки отказались от разделителей между словами. Ведь после появления гласных чтение перестало быть таким головоломным занятием. Вот прорисовка древнегреческой надписи на Розетском камне. Видно, что никаких разделителей тут нет и в помине.

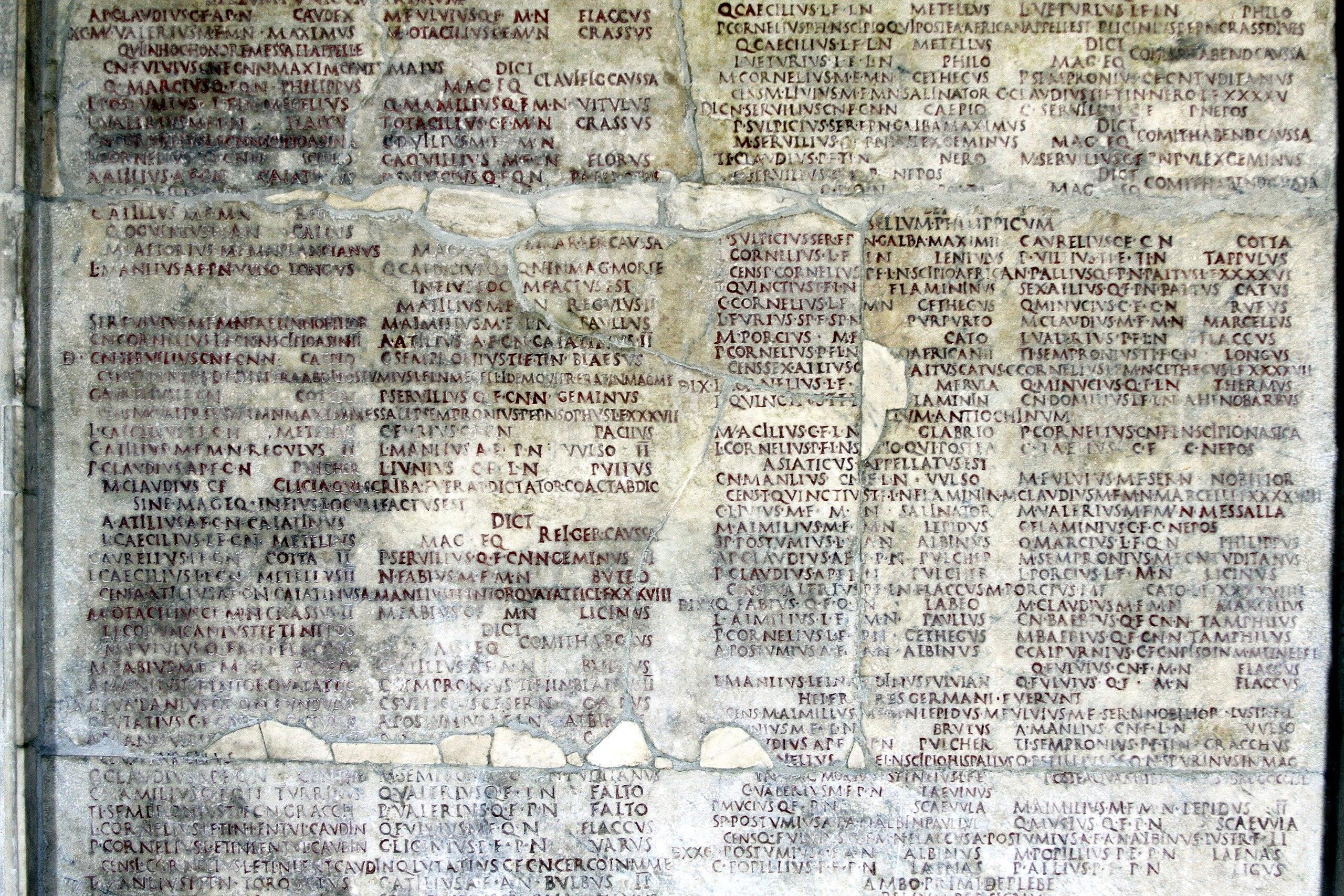

У древних римлян, которые создали свой алфавит на основе древнегреческого или этрусского, был символ для разделения слов, точка или маленький треугольник. Вот фрагмент Капитолийских фастов, которые были созданы в эпоху Октавиана Августа и содержат список консулов, диктаторов, цензоров и триумфаторов Римской республики и начального периода Римской империи. Видно, что слова разделяются точками.

Но уже во времена Августа от подобных разделителей отказывались. Книготорговцы таким образом экономили дорогой пергамент, да и папирус, хоть и был значительно дешевле, всё равно что-то стоил и уменьшить его расход — означало увеличить прибыль. Кроме того, читательские практики в античные времена не были нацелены на скорость получения информации, как сейчас. Подразумевалось, что читатель наслаждается слогом автора, благозвучностью его текста. А восприятие текстов на слух, в свою очередь, обеспечивало более быстрое и более лёгкое их запоминание.

Кроме того, не нужно забывать, что у основных потребителей античных книг, людей состоятельных, имелись специально обученные рабы-чтецы, лекторы, которые не только были обучены грамоте, но и обладали красивым голосом. Так что уже философ Луций Анней Сенека рассматривал наличие или отсутствие разделителей в тексте, как на указание на разные стили чтения. Если есть разделители (по латински interpunctus), то нужно произносить фразы размеренно и выразительно, как принято у римских ораторов. Если же разделителей нет, то следовало принять стиль греческих риторов-азианистов, предпочитавших выговаривать слова стремительно и быстро, ведя речи пышные и изящные.

Кстати, уместно будет привести тут высказывание Сенеки о количестве книг в библиотеке. "Большая библиотека скорее рассеивает, чем поучает читателя. Гораздо лучше ограничиться несколькими авторами, чем необдуманно читать многих". Есть нечто разумное в этом мнении, не правда ли?

Примерно с начала III века н. э. interpunctus и вовсе вышел из употребления. Вот надпись времён Септимия Севера, найденная в Тунисе. Разбирать, что тут написано, совсем уж тяжело, потому что все слова соединены. Такое написание называют scriptiocontina. Но древние римляне, почему-то, не жаловались, отказавшись от разделителей слов.

И лишь в VII - VIII веках монахи-переписчики догадались использовать пробелы. Это позволило им легче находить ошибки в переписываемых текстах. В XII - XIV веках уже все европейские тексты на латыни использовали привычный нам пробел. А наличие пробела позволило в какой-то момент начать читать глазами, без проговаривания написанного.