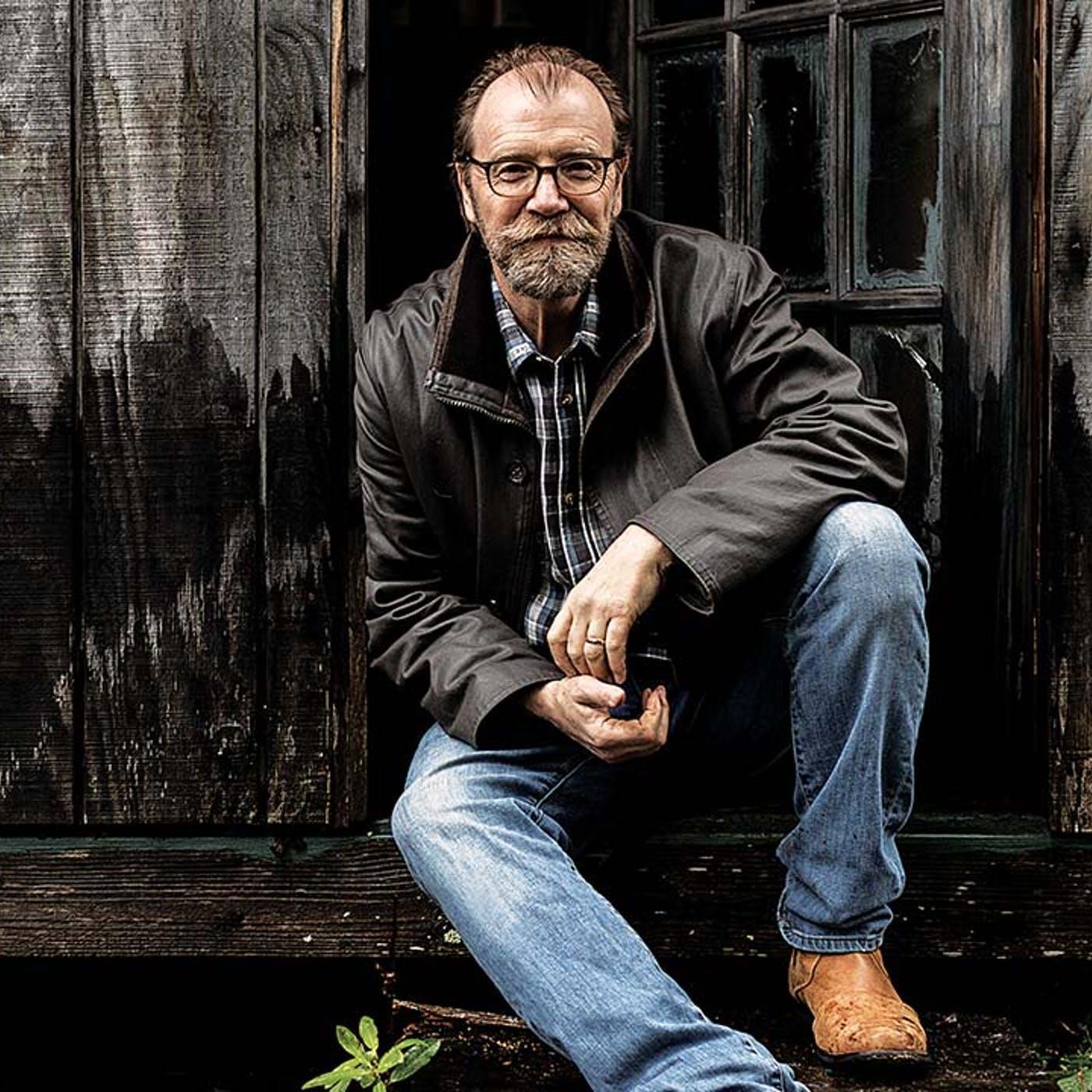

Джордж Сондерс о литературе, русских писателях и доброте

Автор: Анастасия Ладанаускене

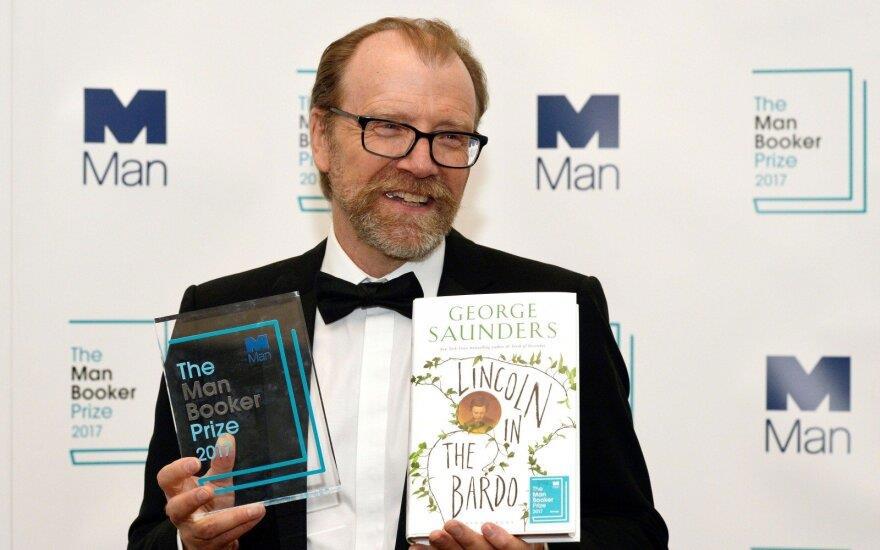

Джордж Сондерс (род. 2 декабря 1958) — американский писатель, эссеист, мастер рассказа, буддист. В 2017 году получил Букеровскую премию за свой первый роман «Линкольн в бардо».

Цитаты

Я очень люблю русских писателей, особенно XIX — начала XX века: Гоголя, Толстого, Чехова, Бабеля. Мне нравится, как они подходят к важным темам. Меня также вдохновляет определённая абсурдистская комическая традиция: Марк Твен, Даниил Хармс, Граучо Маркс, «Монти Пайтон», Стив Мартин, Джек Хэнди и т. д.

Часть разума, которая читает рассказ, та же часть, которая читает мир.

На мой взгляд, литература — это способ мышления или, скорее, комплексного мышления. Литература не боится двусмысленных ситуаций и в то же время полагает, что все люди в чём-то похожи друг на друга.

Литература позволяет смягчать границы между людьми, и казавшиеся непреодолимыми проблемы могут становиться вполне разрешимыми.

В наши времена, когда общественный дискурс так часто убеждает нас в том, что мы антагонистичны, что мы стремимся к отделению друг от друга, художественная литература способна напомнить, что на самом деле это не так.

Когда ты начинаешь писать, всё, что находится на поверхности, теряет смысл. Становится неважно, американец ты или нет. Что действительно важно — это глубинная связь с читателем, которая не имеет ничего общего с внешними обстоятельствами.

О прошлом, будущем и современности

Назову одну тему, которую мне бы хотелось когда-нибудь раскрыть в футуристистической прозе. Мы всё больше склоняемся к материализму, крепнет уверенность, будто наш разум способен полностью познать Вселенную. То есть ослабевает благоговение перед тайной, и религия как осмысленная часть нашего существования отмирает (либо, если это религиозный фундаментализм, отмахивается от тайн, вместо того чтобы к ним приобщаться); мы привыкаем к мысли, будто всё «эффективное» (то есть коммерчески выгодное) заведомо этично. По-моему, эта привязанность к буквальному и доказуемому, прагматичному и подкреплённому фактами мало-помалу подтачивает в нас человечность. Какое будущее сулит нам такая тенденция? Я бы сказал: незавидное. Но, однако же, совсем не скучное.

Вообще-то я сейчас пишу роман, действие которого происходит в прошлом. По-моему, всё равно, пишешь ты о прошлом или о будущем: методики в основном совпадают. Собственно, мне неинтересно описывать будущее или прошлое, если от меня не требуется ничего, кроме «достоверности». Воссоздать образ мыслей человека в прошлом? Почти невозможно, да и вряд ли стоит труда. Ведь этот образ в своё время уже существовал, понимаете, о чём я? На мой взгляд, в художественном произведении нужно показать суть нашей жизни, притом не в какой-то конкретный исторический момент прошлого, настоящего или будущего, а в любой, произвольно взятый. Да, писатели вынуждены избирать какое-то конкретное время действия, но не внушай себе, будто твоя задача — «достоверно изобразить» эпоху: это заблуждение.

И вообще я подметил: о чём бы я ни писал, о будущем или о прошлом, я лукаво подмигиваю читателю: «Итак, мы в будущем. Договорились? Но это понарошку. Я сделаю вид, что пишу о будущем (или о прошлом), но, на радость вам и себе, буду не слишком педантичен». Потому что на самом деле требуется не достоверное описание, а игра в попытку достоверного описания; главное — создать контекст и не дать читателю соскучиться.

У русского писателя Михаила Зощенко есть фраза: «Человек отлично устроен и охотно живёт такой жизнью, какой живётся». Мне очень нравится мысль, что существуют некие… э-э-э… «врождённые наклонности человека». Сравним их с куском ткани, а обстоятельства жизни человечества в тот или иной исторический период — с каркасом, на который накинута эта ткань. Допустим, появляется испанская инквизиция: это обстоятельство — каркас реальности в данную эпоху, а складки на ткани, накинутой на каркас, создают конкретную картину человеческого бытия. А если на дворе 1840 год и вы живёте в Исландии? Ткань «наклонностей» ниспадает совсем другими складками, и человеческое бытие выглядит совсем по-другому. Ткань та же самая, а смотрится иначе. Появляется интернет, вслед за ним — социальные сети и всякое такое прочее, ткань наших наклонностей образует ранее невиданные складки, и, следовательно, бытие опять выглядит по-новому.

Если же мы набросим «ткань наклонностей» на некое воображаемое будущее, где каждый человек на восемьдесят процентов состоит из протезов, саму ткань это ничуть не изменит. Следовательно, в конечном счёте писатель должен сосредотачивать внимание на этой неизменной ткани, а вовсе не на исторических обстоятельствах, меняющих её внешний облик. Полагаю, у литературы есть одна уникальная способность — демонстрировать нам основные человеческие наклонности и доказывать, что они-то и есть корень всех страданий. Вспоминается старая мысль Фолкнера о «человеческом сердце, которое в конфликте с самим собой». Думаю, по-настоящему нам интересна именно эта тема: только ради неё мы берёмся писать.

Мне нравится идея, что художественное произведение — это просто некоторая вневременная человеческая дилемма, облачённая в современную одежду.

Художественная литература — своего рода машина, генерирующая сострадание, которая спасает нас от лени. Жизнь добра или жестока? Да, отвечает Литература. Люди хорошие или плохие? Конечно, говорит Литература. В отличие от других систем познания Литература отказывается искоренить одну истину в пользу другой.

О творческом процессе

Я преподаю в Сиракузском университете [исследовательский университет США] и всегда говорю, что интересно и насыщенно прожитая жизнь сама по себе является прекрасным материалом для книги.

Вовсе не обязательно начинать писать в 22 года. Напротив, если вам 80, то, вероятно, вы уже чего-то достигли и вам есть что рассказать.

Когда я пишу, я знаю, что мне придётся производить на 40 процентов больше, чем мне нужно.

В художественной литературе моя мантра звучит примерно так: «По строчке за раз». Я стараюсь не беспокоиться о сюжете, теме, концовке и т. д. Просто продолжаю идти вперёд в мой собственный луч фонарика, веря, что, если мне нравится каждое предложение и каждое предложение связано с предыдущим и следующим… тогда дуга, тема и концовка появятся естественным образом.

В романе же есть более высокий уровень предварительного планирования — я как бы создаю структуру, на которую можно повесить импровизацию.

Я потратил много лет, работая над текстами и очень грандиозно говоря: «А теперь ... мой роман!», который вскоре сводился к короткому рассказу, а затем к абзацу.

Определение «романа» для меня: история, которая ещё не нашла способа быть краткой.

Если честно, я никогда не говорю себе: «А напишу-ка я про будущее — предскажу что-нибудь». По-моему, попытки предсказаний — напрасный труд. Обычно меня просто влечёт новое, необычное языковое пространство. Иногда сама собой придумывается занятная речевая характеристика, и я спрашиваю себя: «Кто может так разговаривать? И почему говорит именно так?» А потом досочиняю — как бы воссоздаю по единственной детали мир, в котором могу подолгу говорить этим голосом героя. И иногда обнаруживаю, что получился мир, которого нет и никогда ещё не бывало в реальности.

Так, странный стиль повествования для рассказа «Джон» подвернулся мне в отзыве одного моего студента на «Превращение» Кафки. Отзыв начинался так: «По внимательном прочтении этого литературного произведения я ощутил, что меня заметно кренит». Я подумал: «Чёрт, это просто великолепно! Стиль корявый, но, поди ж ты, превосходно выражает… не знаю что, но что-то выражает». Мне захотелось воспроизвести манеру моего студента, поимпровизировать. Я написал в таком духе страниц пять, и, разумеется, в итоге мой текст повернул совсем в другую сторону: язык превратился в гибрид южнокалифорнийского сленга и бизнес-канцелярита, а повествователь (кто он, я пока не знал) при любой попытке поделиться глубокими переживаниями срывался в поэтику рекламных роликов. Например, впервые в жизни влюбившись, он не находит другой формы для выражения своих чувств, кроме как пересказ рекламы овсяных хлопьев: «струя молока и струя мёда сливаются в поток блаженства, сладкий на вкус». Я спросил себя: «В каких условиях должен оказаться молодой парень, чтобы заговорить, словно помесь копирайтера с наркоманом и нью-эйджевским гуру?» Тут-то я и сочинил, что в его затылок вживлён чип с записью всех рекламных роликов в истории человечества, а сам он с малолетства обитает в вольере научного института при частной корпорации. Учтите, процесс фантазирования тут был чисто механический: я лишь искал самый простой ответ на вопрос: «Дружище, отчего ты так разговариваешь?»

В жизни произведения есть действительно приятный момент, когда писатель начинает чувствовать, что оно перерастает его — или он начинает видеть, что у этого есть собственная жизнь, которая не имеет ничего общего с его эго или его желанием «быть хорошим писателем».

Для меня основная задача писателя — просто развернуть историю таким образом, чтобы читатель разделил её со мной: история прямо перед тобой, он наблюдает за вещами, которые происходят, и переживает о них. И если вы посвятите себя этой работе, смыслы более или менее позаботятся о себе сами. Во всяком случае, это теория.

О реалистичности

По-настоящему реалистичная история — например, основанная на одном месяце реальной жизни человека — была бы очень длинной, скучной и неровной. Когда мы пишем рассказ, мы создаём странную, сжатую, преувеличенную машину, цель которой... ну, мы не знаем. Или это каждый отдельный писатель должен выяснить для себя каждый раз, когда начинает новую историю.

И, наоборот, когда делаю что-то странное в одной из своих историй, я пытаюсь быть более реальным — более синхронизированным с тем, как обстоят дела на самом деле. Я пытаюсь сказать что-то правдивое о реальности.

Я бы сказал, что нет ни одной истории в мире, которая бы передавала больше правды и реальности о семейной жизни, чем «Превращение», в которой парень просыпается и обнаруживает, что стал жуком. Но я не ожидаю, что эта глубина была бы достигнута, если бы Кафка просто писал о своей реальной жизни. Он сделал это так, чтобы мне стало более правдиво (более «реалистично»).

О языке

Я всю жизнь, с самого детства, с первых прочитанных книжек, сторонюсь языка, который кажется мне пресным или чересчур «нормальным». Помню свою реакцию на некоторые книги из школьной программы. Читаю: «Дэвид, коренастый добродушный мальчик, шёл по своей улице мимо домов и деревьев» — и первым делом говорю себе: «Тоска!», а потом: «Это же враньё». Действительность слишком хороша, чтобы её описывали пресным языком. Мне совершенно неинтересно писать в стиле, который стопроцентно гармонирует с так называемой консенсуальной реальностью. Возможно, эта антипатия переросла у меня в лёгкий невроз. Но, когда перерабатываешь текст, стараясь изгнать из него всё пресное, на самом деле совершаешь ритуал — расшатываешь стереотипы своего ленивого ума.

О редактуре

Тексту, на мой взгляд, присуща определённая энергия. Наша работа, как у акушерки, состоит в том, чтобы распознавать и уважать эту энергию, в том числе посредством исправления.

Доработка — это да, страшно. Для всех и каждого из нас и на любом уровне. Это сумасшедшее ощущение кубика Рубика, которое возникает, когда вы смотрите на написанный вами абзац — так много вариантов! — оно может вызвать сильное беспокойство («Я мог бы работать над этим до конца своей жизни!»).

Есть также чувство, которое описывают некоторые молодые писатели: если дёргать за верёвочку в рассказе, всё рухнет. Это идея о том, что в первом приливе творения происходит нечто священное, изменить любую его часть — значит подорвать то, что изначально сделало произведение хорошим. Лично я так не думаю, но знаю писателей, которые так считают.

Тем, кто так считает, я бы сказал: проведите эксперимент. Возьмите одну историю и попытайтесь радикально её пересмотреть. (Вы всегда можете вернуться к оригиналу.) На что вы делаете ставку, так это на то, что то же завидное состояние, в котором вы были, когда писали первый черновик, может быть восстановлено / воссоздано (каждый раз, когда вы исправляете). Итак, вы похожи на музыканта, который может пойти в студию и снова, и снова импровизировать, а затем собрать воедино лучшую версию соло. У вас будет и то, и другое — вы находитесь в потоке, снова и снова… а затем вы сможете решить, что из написанного лучше.

Другое преимущество энергичного пересмотра заключается в том, что все версии вас, в конечном итоге, могут сказать своё слово (блестящий, скучный, счастливый, грустный и т. д.). Вы, по сути, замедляете эту фиктивную реальность, заходите туда и ходите, наблюдая внимательнее, чем когда-либо в реальной жизни. Другими словами, за недели и месяцы, которые вы проводите за редактированием, происходит своего рода нарастание остроумия.

Но опять же бывают случаи, когда идеальный абзац просто приходит вам в голову, а затем «доработка» будет заключаться в том, чтобы оставлять его в покое каждый раз, когда вы к нему подходите.

Наша задача на микроуровне — предпочесть одну версию предложения другой. Весь процесс просто повторяется снова и снова с внесением небольших изменений. Для меня это путь, ведущий ко всему: к теме, сюжету, тону и т. д. и т. п.

Долгое время ты работаешь в полном уединении, однако наступает момент, когда работу нужно показать миру.

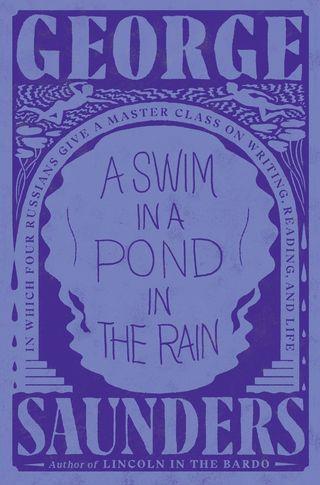

О книге «Плавание в пруду под дождём» (2021), посвящённой рассказам Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя

Я просто связан с [этими русскими писателями] — с простотой, а также с морально-этической сутью рассказов. Все они в значительной степени о том, будет ли этот парень жить? Этот человек поступил правильно или неправильно? И это перекликается с моим разумом.

Это интересная книга, потому что, когда вы пишете художественную литературу, у вас в голове есть немного конкистадорского отношения, говорящего: «Тебе понравятся мои рассказы». Тут же всё больше похоже на небольшую вечеринку. Я говорю: «Давайте вместе соберёмся вокруг этих русских и немного повеселимся». Чувствую себя ведущим вечеринки для этих четырёх друзей, которых действительно люблю.

Когда я учился в колледже, я был студентом инженерного факультета. Я вообще не читал никакой литературы, разве что для развлечения. Однажды летом мой отец устроился на работу в Нью-Мексико, управлял заправочной станцией для буровых установок в глуши — в месте под названием Роузбад, штат Нью-Мексико. Я был там всё лето, помогая ему, и никого моего возраста рядом не было. Так что я много читал. Я помню, как читал в тот момент Достоевского и думал: «Вау, этот парень на самом деле философ», что в том возрасте меня очень привлекало — найти того, кто дал бы мне все ответы в мою маленькую мужскую головку. В то же время я смотрел «Доктор Живаго». Мне это показалось таким романтичным и занимательным. Именно эти банальные вещи увеличивали интерес к русским. Затем, годы спустя, я услышал, как мой учитель Тобиас Вольф читал Чехова. Это то, что мне действительно понравилось. Я хотел каким-то образом быть частью этого. Я человек из рабочего класса, получивший образование инженера, поэтому всегда предполагал, что смысл рассказывания историй — помочь жить лучше. Вот такие рассказы у нас по соседству: «Эй, не подходи к тому дому. Этот парень сумасшедший. Он тебя убьёт». Я всегда считал рассказы в первую очередь чем-то дидактическим, преподающим вам какой-то жизненный урок.

Русские прямо подходят к тому, что я считаю важными вопросами жизни. Они задают вопросы, которые вы когда-нибудь будете задавать, когда волк войдёт в дверь. Мне это в них нравится. Американским писателям иногда приходится эти вопросы чем-то украшать.

Я в основном не читал ничего, кроме этих семи рассказов, в течение полутора лет. Удивительно, как они продолжали открываться. При каждом чтении вы замечаете то, чего раньше не видели.

Есть что-то чудесное в том, чтобы провести день, разбирая рассказ Толстого, чтобы посмотреть, как он работает, а затем встать на следующее утро с чувством: хорошо, я всё ещё жив, всё ещё пишу, всё ещё являюсь частью этой линии — и поэтому всё ещё есть шанс, что однажды я сделаю что-нибудь хорошее.

О стиле

На самом деле путь к стилю — сказать: «Я собираюсь принять во мне всё то, что обычно отрицаю». Способ сделать это — поймать момент, когда проза оживает. Если вы пишете в определённом стиле и проза скучна, это значит, что вы почему-то держитесь от текста подальше. Но, когда проза оживает, вы не можете оторваться от своего собственного текста — это означает, что вы позволяете себе войти в текст.

Действительно ценная вещь для молодого писателя — знать, что вам действительно нравится в прозе, а что вы в ней ненавидите.

Путь к уникальности, о которой мы говорим — это отвергнуть своего внутреннего приятного парня, который всегда пытается всё любить. Откажитесь от этого и, когда вы читаете прозу, наблюдайте дрожание стрелки. В ней уникальность человека. Если вы затем начнёте писать, решительно соблюдая эти маленькие предпочтения в каждом предложении, довольно скоро вся книга будет иметь ваш отпечаток — в конечном счёте, именно то, что мы ищем. Когда я беру вашу книгу, я хочу, чтобы вы были там. Я хочу, чтобы вы специально были там. И вы можете попасть туда с помощью этих 10 000 микровыборов.

Каждый из нас пытается направить работу в какую-то зону, которую из всех писателей мира можем занять только мы. Это мечта. Это не должно быть странным — просто уникальным. Уникальным для нас.

Для меня, когда ты становишься старше в этом мире, интересна борьба со своими привычками. Теперь, с каждой книгой, я спрашиваю себя: «Могу ли я найти какой-нибудь странный уголок, попасть в него и попробовать что-нибудь новое?»

Я возражаю против того, что в писательстве есть универсальные принципы. Мы знаем, что это не так.

На самом деле не существует правильной формы письма. Есть только то, что помогает конкретному писателю в конкретный момент.

Всякий раз, когда я слышу, как кто-то уверенно говорит: «Вы должны показывать, а не рассказывать» или «Напишите то, что вы знаете»... это всё верно до тех пор, пока это не становится неверным.

Одно из настоящих благословений преподавания — видеть, что талант никогда не заканчивается. Все поколения одинаково талантливы. Это стандартная позиция пожилого человека — полагать, что всё ухудшается, но преподавание учит вас, что это не так — оно реформируется. Людей беспокоят разные вещи, и форма — это то, как мы приспосабливаемся к происходящему. Есть животрепещущий вопрос для нового поколения — они находят новую форму, чтобы выразить это. Это определённо повлияет на художественную литературу; мы не знаем и не можем знать как.

О рассказывании историй

Мы можем признать, что рассказывание историй — это то, чем мы всегда занимались, чтобы создать сообщество. Мы делаем это с тех пор, как были пещерными людьми.

Когда любой человек заходит в продуктовый магазин, он в основном пишет роман. Он видит женщину с двумя маленькими детьми и сочиняет о ней сказку, даже если не осознаёт. Это называется проекцией. Роман или рассказ нам не чужды. Мы делаем это всё время. Мы обобщаем, не имея очень большой информации, и делаем предположения о мире: «Вот как мы остаёмся в живых». Если у нас это хорошо получается, мы не только остаёмся в живых, но и остаёмся живыми, проявляя сострадание, становимся более терпеливыми по отношению к другим людям. Представляя их обстоятельства, мы делаем вселенную более просторной. Это навык, который нужно практиковать.

Чтение и письмо всегда помогали нам быть более открытыми и меньше заблуждаться относительно реальности. Мы думаем, что находимся в центре мира, что мы постоянные и доминирующие. Это неправда. Чтение немного развеивает это заблуждение. Не решает проблему навсегда, но может быть частью тех вещей, которые делают эту жизнь достойной того, чтобы жить.

Чтение — это форма молитвы, управляемая медитация, которая на короткое время заставляет нас поверить в то, что мы кто-то другой, разрушая заблуждение о том, что мы постоянны и находимся в центре вселенной. Внезапно (мы спасены!) другие люди снова стали реальными, и мы их любим.

Весь процесс чтения и письма, этот священный процесс, когда два человека вместе рассказывают историю... Я думаю, это делает жизнь каждого лучше. Все должны уметь это делать. Каким-то образом за мою жизнь рассказывание историй стало менее популярным. Наука и технологии считаются великими, потому что они дают вам работу, но очень важные для человека вопросы: «Что мы здесь делаем и как мне вести себя?» — почему-то стали считаться чем-то маловажным. А это не так.

Я считаю, что проза — это самая тонкая и интимная форма общения, которую когда-либо придумали человеческие существа, способная одновременно показывать разные значения, отличное вместилище двусмысленности и т. д.

Для меня художественная литература — это высшая форма «делать что-то». Идея, представление или образ покидает сознание писателя, попадает прямо в голову читателя и может изменить то, что там обнаружит.

Во всяком случае то, что я действительно считаю хорошим писательством, оживляет ту часть нас, которая действительно верит, что мы в этом мире прямо сейчас и что пребывание здесь имеет значение. Это пробуждает читателя к факту и ценности его собственного существования.

О доброте

Тема доброты заинтересовала меня, потому что она так всех бесит. Я и сам знаю, что быть хорошим важнее всего, однако у меня ничего не получается. Вопрос спорный, но, похоже, требуется что-то поглубже, чем просто «решить» быть хорошим. Это всё равно как если бы кто-то «решил» поднять штангу весом 450 кг или пробежать марафон, ничего перед этим не сделав. Мне кажется, эта базовая человеческая способность — вести себя по-доброму — подразумевает некоторые обязательства и необходимость практиковаться. Любой случайно выбранный момент — это возможность для душевного состояния, которое мы называем добротой.

В доброте содержится всё сразу: осознанность, щедрость, самоанализ, терпение. И каким-то образом тут требуется выйти за пределы нормального отношения к себе — а ведь мы обожаем себя так сильно, что ставим в центр мироздания. Но говорить об этом легко, а изменить что-то на самом деле трудно.

Чем больше вы исследуете «доброту», тем глубже она становится. Мы все думаем, будто знаем, что это, но на самом деле её определение довольно сложно уловить. На днях моя жена сказала, что доброта, если ты правда в этом копаешься, — это осознанность. Что если человек на 100% будет присутствовать в ситуации и осознавать её, он будет на 100% добрым. Мне нравится такое определение, поскольку оно отталкивает поверхностную мысль, будто «добрый» непременно значит «милый». Если бы мы присутствовали в текущей ситуации на 100% процентов, доброта могла бы оказаться твёрдой, даже строгой. Осознавая все обстоятельства целиком, мы точно знали бы, что делать. Это ещё одно определение доброты, которое я бы выбрал: «то, от чего другим становится лучше». «То, что действительно помогает». Если мы определим доброту так, то сможем шире очертить, что же она за собой влечёт. Чтобы «помочь», сначала нужно увидеть ситуацию и понять её в самой полной мере, не отягощая суждением, предвзятостью и готовностью к определённому исходу. Это трудно. Тяжело даже просто войти в это состояние, не говоря уже о том, чтобы поддерживать его. Так что следующий вопрос, который возникает — о'кей, и как нам это сделать? Как найти это состояние и войти в него? Этот вопрос — и тут я готов привести множество доводов — лежит в основе большинства традиционных духовных практик.

Мне кажется, что доброту и любовь можно понимать как отсутствие некоторых вещей: отсутствие прихотей и капризов, отсутствие предубеждений, отсутствие постоянного невротического желания всё менять. Кроме того, если наша главная цель — это действительно видеть и воспринимать что-то так, как есть, определённая досада из-за глупости и раздражение из-за бестолковых поступков — просто часть этого процесса: быть человеком. Как только ты начинаешь «допускать» подобные вещи, с ними становится можно работать. Как когда кто-то слоняется по тротуару впереди и мешает тебе пройти; ты раздражённо думаешь: «Турист!» — а потом замечаешь это и спрашиваешь себя: «А мне, правда, хочется это чувствовать? Я что, сам никогда не слонялся по улицам без дела?» И вдруг эти ощущения внезапно перестают тобой управлять. Они твои, но они — не ты.

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***