Фауст – значит кулак

Автор: Евгений Крас22 июня 1941 года. Для нас дата трагическая. Тяжёлая встреча Красной Армии с вооружённой бандой объединённой Европы. Высокий уровень организации, опыт боёв сделали своё дело и нашим пришлось, истекая кровью откатываться до самой Москвы. Однако и евробанда была сильно смущена. Первая неожиданность – противник не стал разбегаться, а оказал ожесточённое сопротивление. Второй шок – встреча с новейшими образцами советской техники. Через короткое время главные противники – немцы большой удачей считали добыть наши образцы стрелкового оружия. В основном это были СВТ, ППШ, ППД. Привела бандитов и артиллерия. Часть образцов была принята Вермахтом на вооружение. Однако главный шок вызвали танки Т-34 и КВ. Остальные тоже оказались очень неплохими, но с ними ещё можно было как-то бороться, но с этими возникли проблемы. Европейские танковые части таяли прямо на глазах. С этим нужно было срочно что-то делать. Положение спасали собственные зенитки, захваченные у нас Ф-22, ЗИС-2 и ЗИС-3. Потом наладили выпуск кумулятивных боеприпасов. Однако этого было всё равно мало.

Как-то сложилось мнение, что немецкое оружие было очень качественным и недостаточно надёжным и технологичным. Ну и конструктивно не простым. Это так. Хотя ко второй половине Великой Отечественной немцы начали стремительно менять предпочтения. Я уже немного писал на эту тему вот в этой своей заметочке https://author.today/post/8999 ... В 1944 году немцы смогли доказать, что они могут думать и совсем иначе. Немецкой компанией HASAG (Hugo Schneider AG) было разработано новое оружие. Его звали Panzerfaust или Faustpatrone. Сейчас, наверное, на всех языках мира эти термины перевода не требуют. Во всяком случае нашим точно – переводить не нужно. Первый же «фаустпатрон» получился просто потрясающе простым и надёжным. Причём простым как в производстве, так и в применении. И вес небольшой – три с половиной кило, примерно. Принципиально это была ручная безоткатная пушка. То есть граната не имела реактивного двигателя, как на американской «базуке». Был только пороховой толкающий заряд.

Разумеется, не всё сразу пошло гладко. Оказалось, что кумулятивная боевая часть «противотанкового кулака» не обладала достаточной мощностью, а дальность эффективного выстрела не превышала броска гранаты (до 30 м). Были и другие недостатки. Например, носовая часть получилась не очень удачной и в результате граната часто просто отскакивала от брони, не причиняя никакого вреда. Не было на первых образцах и прицельной мушки. Кроме того, пламя с «выхлопной части» вылетало до такой степени сильное, что нельзя было произвести выстрел из закрытого помещения или окопа без того, чтобы сам стрелок не получил ранения. Первые образцы также попали на фронт, когда основные боевые действия проходили на открытой местности, где подобраться к бронированной технике на дистанцию выстрела было очень не просто. Однако в целом оружие получило одобрение и его стали дорабатывать ускоренными темпами.

Конструктора изменили форму гранаты, и она стала срабатывать надёжнее. Была серьёзно увеличена боевая часть, что потребовало увеличения размеров пусковой трубы и толщины её стенок. Изменили конструкцию и стало возможным установить мушку на гранате. Но всё же главным достоинством оружия была простота его использования. Для солдат достаточно было небольшой инструкции для того, чтобы они могли использовать «Panzerfaust». Это выгодно отличало немецкое оружие от, например американской «базуки», для использования которой нужны были специально подготовленные бойцы. Ну и стоимость, разумеется… До мая 1944 года наклепали около 100 тыс. «Panzerfaust». Поставляли гранатомёты на передовую в ящиках. Вот так:

По немецким данным на первые несколько месяцев 1944 года Вермахту удалось подбить с помощью «Panzerfaust» до 250 наших танков. Серьёзная цифра, даже если учесть, что как это обычно бывает приврали раза в два-три. Между тем работа по совершенствованию гранатомётов продолжалась, и вскоре максимальная дальность прицельного выстрела достигла 60 м. Кстати, «Panzerfaust 60» получил более совершенный прицел. Масса оружия возросла и достигла 6,25 кг. Нашим пришлось срочно реагировать. На танки стали прямо во фронтовых условиях навешивать разнообразную дополнительную защиту в виде сеток и решёток. Однако это сильно мешало десанту, который перемещался на танках. Куда эффективнее оказались сами десантники, которые, продвигаясь вместе с танками истребляли стрелков с гранатомётами.

У нас как-то стало общим местом, что «Panzerfaust» ассоциируется с «народным ополчением». То есть либо стариками, либо с мальчишками. Это так и не совсем так. Немцы в 1944 году также начали создавать специальные подразделения по борьбе с танками. Вот стандартное вооружение бойца такого подразделения:

Вот ещё одна фотография бойцов такого подразделения, раскрашенная уже в наше время:

Если кого-то смутили автоматы с дисковым магазином на шее этих бойцов, так это не ППШ и не ППД. Это финские «суоми». Кстати, ими вооружали немцев достаточно редко – патроны к ним нужны были только «фирменные». Поэтому на фото, скорее всего не просто солдаты, а представители «вафен СС». Именно у этих ребят были на вооружении эти пистолеты-пулемёты. То есть оружие достаточно редкое. Не могу удержаться – вот он крупным планом:

Именно такой вариант, как на раскрашенной картинке, то есть с дульным компенсатором были ранними образцами. Позже эти автоматы стали выглядеть вот так:

Ну, это я отвлёкся. Вернёмся к «Фаустпатронам». Несмотря на достаточно относительную эффективность (сравните количество произведённых выстрелов и количество подбитых танков), выпуск «Panzerfaust» продолжался ударными темпами и к концу 1944 года их количество превысило миллион экземпляров. Не меньше усилий прилагалось и в части совершенствования оружия. Война тем временем перехлестнула границы СССР и пришла к евробанде домой. Для наших войск означало, что количество уличных боёв возросло. Соответственно и возросли потребности в противотанковых средствах – ведь на евробанду наступала не просто армия, а настоящая стальная лавина. Количество «Panzerfaust» стремительно возрастало на линии фронта и стало в некоторых случаях стало достигать нескольких штук на одного бойца. Несмотря на борьбу с «фаустниками» количество подбитых танков росло. Хотя, разумеется, далеко не каждый выстрел означал подбитый танк.

Короче в Германии стала ощущаться нехватка сырья. Немцы организовали сбор одноразовых труб от «Panzerfaust» для их повторного использования. Получилось не очень хорошо – всё же труба была рассчитана на один выстрел. Поэтому были предприняты меры конструктивного характера – увеличили толщину стенки. Заодно уж постарались и улучшили прицельные приспособления и дальность выстрела. Она стала достигать 100 метров к началу 1945 года. Вот именно с этого момента можно считать, что «Panzerfaust» из спорного образца вооружения превратился в действительно грозный образец противодействия любым танкам нашим и союзников. Основным средством борьбы оставалась смена тактики и отстрел гранатомётчиков. Количество выпущенных образцов между тем стало столь большим, что бандиты иногда стали применять «Panzerfaust» даже против одиночных бойцов. Об этом я узнал ещё в детстве и буквально «из первых рук» – мой дед, воевавший в морской пехоте, рассказывал об этом. Как раз в это время он сумел вернуться на фронт после тяжёлого ранения.

Во время битвы за Берлин было подбито около 800 наших танков и самоходных орудий. Значительная доля этих потерь была на совести «фаустников». Хочу, кстати, подчеркнуть, что именно «подбито», а не «уничтожено», как можно прочитать во многих статьях. К сожалению, «писатели» не ищут правду, а стараются «нагнетать» или просто не придают большого значения «синонимам». Между тем терминология здесь имеет очень большое значение. Термин «подбит» означал, что машина была выведена временно из строя и не смогла продолжать бой. Её вытаскивали в безопасное место, ремонтировали и техника продолжала успешно воевать дальше. Иногда ремонт производился прямо на передовой. Термина «уничтожен» обычно в официальных документах вовсе не использовался. Был другой термин – «безвозвратные потери». Например, к ним относились танки после пожара. Но это тоже не всегда…

Немецкая конструкторская мысль в фирме HASAG не останавливалась вплоть до самого конца. В 1945 году инженеры кардинально доработали оружие. Был уменьшен диаметр гранаты, сделали более «аэродинамичную» форму. Появились стабилизаторы. Пусковая труба стала, наконец, многоразовой. Дальность эффективного выстрела достигла 150 метров, при максимальной в 300 метров.

Был учтён также опыт использования гранатомётов против пехоты и гранаты стали снабжать специальными «рубашками» с насечками для увеличения количества осколков. Правда этих гранатомётов успели выпустить всего 500 штук. Однако вполне возможно, что именно такими образцами были вооружены подразделения СС, оборонявшие Берлин. Такие, как например вот этот грозный француз из 33-ей гренадёрской дивизии СС шарлемань:

Всего во время войны немцами выпускались один Faustpatrone-30 и четыре образца «Panzerfaust» с номерами 30-60-100-150. Цифры означали максимальную дальность выстрела. Теоретическая бронепробиваемость возросла от 140 до 280 мм.

Конечно, на такое оружие не могли не обратить внимание, и соответствующая работа началась в СССР. Результатом стало появление легендарного РПГ-7. Но и во время войны наши бойцы использовали эти полезные трофеи:

Вот ещё одна фотография нашего гвардейца с «Panzerfaust». На этот раз раскрашенная:

Использовали «Panzerfaust» и союзники:

Но всё же самая интересная фотография нашего бойца с «Panzerfaust-30» вот эта:

Гранатомёт здесь самый «ходовой» и явно смущённый вниманием боец тоже ничем особым вроде бы не отличается… вроде бы. Однако история появления этого снимка меняет к нему отношение. Дело было так…

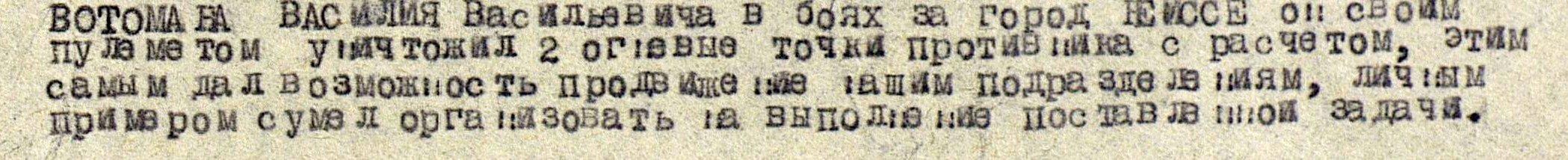

Во время штурма города Нейссе в марте 1945 года красноармеец Василий Вотоман огнём своего пулемёта успешно подавил две огневые точки противника. Но бой штука сложная и в какой-то момент Василий вдруг оказался без пулемёта и нос к носу с фашистом. В рукопашном бою ему под руку попался тот самый вражеский «Panzerfaust-30». Действуя им, как дубиной, Василий отправил в длительный сон двух фашистов, просто огрев супостатов высокотехнологичной дубиной по балде… фотокорреспондент Анатолий Егоров не смог упустить случая и запечатлел для нас образ героя. Василия по результатам боя наградили медалью «За Отвагу», хотя про «дубину» всё же умолчали:

хотя про «дубину» всё же умолчали:

Ну и зря промолчали. По-моему, очень эффективно получилось. Красноармеец Василий Вотоман даже ещё и не выстрелил из трофея, а уже двух противников уничтожил! Я представляю, что он сумел натворить, когда у него появилась возможность «пульнуть» из этой штуки. Жители молдавского села вправе гордится таким земляком-героем!