КВ

Автор: Евгений КрасТут скоро выходит на экраны новое кино про войну. Его усиленно рекламируют сейчас. Разумеется, главными в таких кино являются всегда люди, ведь именно их качества являются главным источником победы. Однако мне хотелось бы вспомнить другого главного героя фильма – танк, на котором воевали герои. Это был КВ. Ведь танк – это тоже люди. То есть люди, которые его придумали и воплотили в металл. Их очень много. И у них тоже была своя война, в которой они победили. Эта война была может быть не такой шумной, но по драматизму она не уступала настоящей. И в ней тоже были свои победы и поражения.

Всё началось в конце 30-х годов. Не знаю, кто первый начал шум, но сейчас самое ходовое мнение, что, мол, наши «ошиблись», что «немцы обманули», разведка прокололась и всё такое прочее. То есть думали, что враг приедет к нам на огромных супербронированных монстрах и поэтому начали готовиться к борьбе с ними, но на самом деле всё оказалось проще. На самом деле не всё так просто. В Советском Союзе хоть и считали Германию наиболее вероятным противником, но далеко не единственным. Поэтому никто особенно не обманывался донесениями, а просто внимательно следили за поступающей из многих источников информацией. Её анализировали и делали выводы о том, какие боевые машины нам могут пригодиться «случись чаго».

Менялось в те времена всё не просто быстро, а прямо-таки стремительно. Так совсем даже ещё не старые «танки прорыва» Т-35 стали выглядеть уже не такими «продвинутыми», как всего каких-то два-три года тому назад. Поэтому был снова объявлен конкурс на новые машины такого же типа. Идея многобашенных машин к тому времени ещё была господствующей, поэтому и машины, которые были предложены именно такими и были. Это были танки СМК и Т-100. Однако ветер уже менялся, поэтому ещё на стадии проектирования тот же СМК «потерял» свои кормовые башни. Их осталось только две. Вторая «фишка» новых машин было «противоснарядное» бронирование.

Между тем Главный конструктор Жозэф Яковлевич Котин заметил, что СМК весит меньше (55 тонн), чем Т-100 (58 тонн) при схожих характеристиках. Не знаю, как там что было и как принималось решение, но идею «маленького тяжёлого танка» взялись разрабатывать дальше. То есть, по сути, не как альтернативу многобашенным машинам, а как самостоятельную разработку. Проработку вели на основе СМК, с которого убрали носовую башню и установили двигатель поменьше. Таким образом эта машина явилась своего рода прародителем будущего КВ (Клим Ворошилов). Именно поэтому в своём первом исполнении на КВ стояла не одна, а две пушки:

Вскоре все три машины вышли на испытания, по результатам которых комиссией было выявлено преимущество КВ-1. Но даже здесь всё было не просто – представители завода №185 сочли нужным бороться за своё детище и выступили со своим «особым мнением»: «Утверждение комиссии, что Т-100 нецелесообразно рекомендовать для принятия на вооружение при наличии решения о принятии КВ является неверным, так как двухбашенный Т-100 является машиной другого класса по сравнению с КВ. Утверждение, что КВ имеет лучшую ТТХ, по существу не соответствует действительности: по вооружению – 45-мм и 76-мм или 45-мм и 152-мм у Т-100 и у КВ 76-мм или 152-мм, по проходимости, по запасу мощности. Поэтому завод считает абсолютно необходимым рекомендацию принятия Т-100 на вооружение даже при наличии КВ. Кроме того, по своим габаритам в Т-100 можно установить 130-мм морское орудие, чего на КВ сделать нельзя». В результате работа над многобашенными машинами была продолжена. То есть никакого «царь указал, и бояре приговорили» не было и в помине. И мнение высшего руководства оставалось хоть и серьёзным, но всё же всего лишь мнением. Меняли вооружение, совершенствовали остальные узлы и агрегаты – путь нового простым не бывает. То есть, если вам показывают фотку и говорят, что вот это – танк СМК, то это не верно. Это вариант – танк СМК-3:

Танк же Т-100 тоже не пропал. На его базе впоследствии была сделана самоходная артиллерийская установка. Её и сейчас можно увидеть в музее. Вот она – САУ Т-100 У со 130 мм «морским» орудием:

Между тем началась финская война и опытные Т-100, СМК и КВ отправились на свои главные испытания. К тому моменту КВ весил 45 тонн при более мощном бронировании. Война выявила окончательно его положительные качества. По результатам боёв его «сорокопятку» заменили на пулемёт и приняли решение о серийном производстве.

Всё? Да нет же – только самое начало работы. Совсем скоро первоначальную округлую башню заменили на «квадратную» с увеличением толщины до 75 мм. Пытались менять и орудия. Вот, например, вариант с длинноствольной противотанковой пушкой калибра 57 мм. По сути это был танковый вариант знаменитой ЗИС-2:

Параллельно военные попросили танк с пушкой побольше – для разрушения ДОТов и других мощных укреплений обороны противника. За две недели был спроектирован КВ-2 со 152-мм гаубицей. Эта машина так и осталась единственной в своём роде. Его изготовили и сразу отправили испытать на линии Манергейма. О результатах «испытаний» можно судить по рассказам одного из танкистов – Э.Ф. Глушака: «Препятствия на линии Маннергейма были сделаны основательные. Перед нами высились в три ряда громадные гранитные надолбы. И все же для того, чтобы проделать проход шириной 6—8 метров, нам понадобилось лишь пять выстрелов бетонобойными снарядами. Пока взламывали надолбы, противник нас непрерывно обстреливал. Дот мы быстро засекли, а затем двумя выстрелами полностью разрушили его. Когда вышли из боя, на броне насчитали 48 вмятин, но ни одной пробоины».

После ещё доработали башню (уменьшили по высоте), и машина пошла в серийное производство. Именно эти машины произвели на Вермахт просто шоковое впечатление. Когда говорят о больших потерях этих машин и других в начале войны, то нужно понимать, что чаще всего речь идёт не о недостатках техники, а проблемах чисто организационных. Например, 4-ая танковая дивизия за две недели потеряла 22 танка КВ-2, но подбитыми было только 5. Остальное – «небоевые потери», то есть нет горючего, нет боеприпасов, поломки ходовой части… в результате их часто просто бросали. В лучшем случае поджигали, чтобы не достались врагу. А враг между тем оценил трофеи по достоинству. Их с удовольствием поставили на вооружение под обозначением PzKpfw KV-II 754(r). Буква «r» означала «русский». На нашем фронте последний такой танк был уничтожен только в 1945 году под Кенигсбергом, а вот во Франции его «взяли в плен» американцы:

Про «шоковое впечатление» можно судить вот по таким воспоминаниям немецких офицеров 1-ой танковой дивизии: «Наши роты открыли огонь с 700 м. Мы подходили все ближе. Скоро мы были уже в 50-100 м друг от друга. Но мы не могли добиться успеха. Советские танки продолжали наступать, и наши бронебойные снаряды просто отскакивали от их брони. Танки выдерживали стрельбу прямой наводкой из 50-мм и 75-мм пушек. В KВ-2 попало более 70 снарядов, но не один не смог пробить его броню. Несколько танков были выведены из строя, когда нам удалось попасть в гусеницы, а затем расстрелять с небольшого расстояния из пушек. Затем их атаковали саперы с ранцевыми зарядами».

Часто говорят, что эффективным противотанковым средством у немцев оказались их 88-мм зенитные орудия. В общем-то да, но не всё так просто. Во-первых, «зенитка» имеет серьёзные габариты и её в кустах не спрячешь в отличии от «нормальной» противотанковой пушки. Во-вторых, её расчёт находится в чистом поле и для его уничтожения достаточно близкого разрыва хотя бы одного осколочного снаряда. То есть «кто первый выстрелит». Если немцы не успеют, то им конец, а если успеют, то… вот ещё одна запись. На этот раз из дневника командира 11-го танкового полка (6-я танковая дивизия 4-й танковой группы) 25 июня 1941 года: «…С утра 2-й батальон 11-го танкового полка совместно с группой фон Шекендорфа наступали вдоль дороги, обходя болото справа. Весь день части отражали постоянные атаки русской 2-й танковой дивизии. К сожалению, русские 52-тонные тяжелые танки показали, что они почти нечувствительны к огню наших 105-мм орудий. Несколько попаданий наших 105-мм снарядов также оказались неэффективны. Тем не менее, в результате постоянных атак танков Pz Kpfw IV большая часть танков противника была выбита, что позволило нашим частям продвинуться вперед на три километра западнее Дубисы. Группе "Раус" удалось удержать свой плацдарм, но в полдень, получив подкрепления, противник контратаковал на левом фланге в северо-восточном направлении на Расеняй и обратил в бегство войска и штаб 65-го танкового батальона. В это время русский тяжелый танк перерезал путь, связывавший нас с группой Раус, и связь с этой частью отсутствовала в течении всего дня и последующей ночи. Для борьбы с танком была направлена батарея 88-мм зенитных орудий. Атака оказалась такой же неудачной, как и предыдущий бой с батареей 105-мм гаубиц. Ко всему прочему, попытка нашей разведгруппы подобраться к танку и сжечь его зажигательными бутылками провалилась. Группе не удалось подобраться на достаточно близкое расстояние из-за сильного пулеметного огня, что вел танк».

Правда, впечатляет? Иногда всё же бывает полезно посмотреть на ситуацию «с другой стороны». Даже не обязательно со стороны противника. Ведь любое «улучшение» в технике не бывает абсолютным. То есть решаясь всегда что-то теряешь. Так, например, было и с многочисленными попытками усилить бронирование КВ. Ведь при этом неизбежно увеличивался вес машины, и она ещё больше начинала терять свои и без того не выдающиеся ходовые качества. Про это написал другой выдающийся конструктор А. Яковлев в своей книге «Цель жизни». Он упомянул Котина, как человека мягкого и склонного удовлетворять требования военных без достаточного анализа результатов. В общем-то верно написал, но так и хочется сказать «…сам-то, сам-то…» упомнив его попытки установить на свой истребитель 45-мм пушку. Тут уж дело такое – критиковать всегда проще, когда результат уже известен…

Так что же получается по отзывам противника? Чудо-танк? Нет. В технике чудес не бывает. И у КВ были свои слабые места. Самым слабым местом был двигатель, который для этого танка форсировали с 500 до 600 л.с., но «до ума» довести не успели. Причём это касалось не только самого двигателя, но и всего дизельредукторного агрегата. Поломок было много. С бронированием вроде бы было хорошо, но всё же военным хотелось ещё. Их можно было понять – ведь такой манёвренностью, как более лёгкие машины, КВ не обладал и попадали в него чаще. Поэтому с этим боролись множеством методов. Например, устанавливали навесную дополнительную броню (это называлось «экранированием»). Выглядело это вот так (КВ-1Э):

В общем танк дорабатывался постоянно. Всё время в него вносились большие и малые изменения. Часть из них после испытаний уходила на конвейер, другие – отвергались. Велось и множество других работ. Часто на внешнем облике это отражалось незначительно. Вот попробуйте сыграть в игру «найди 10 отличий» у этих трёх КВ:

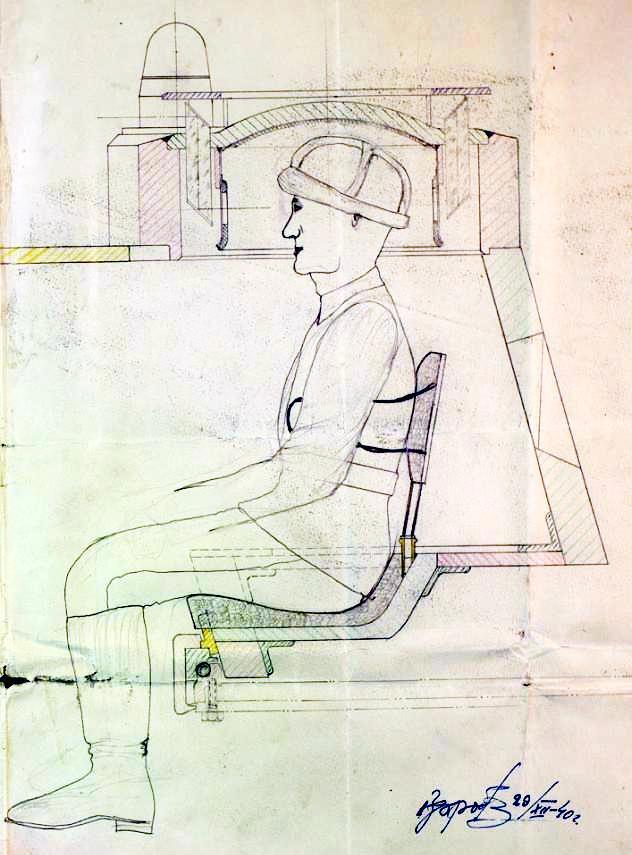

Иногда меняли компоновку и это положительно сказывалось на… скорострельность или на другие боевые качества. Вот так прорисовывали удобство работы командира танка:

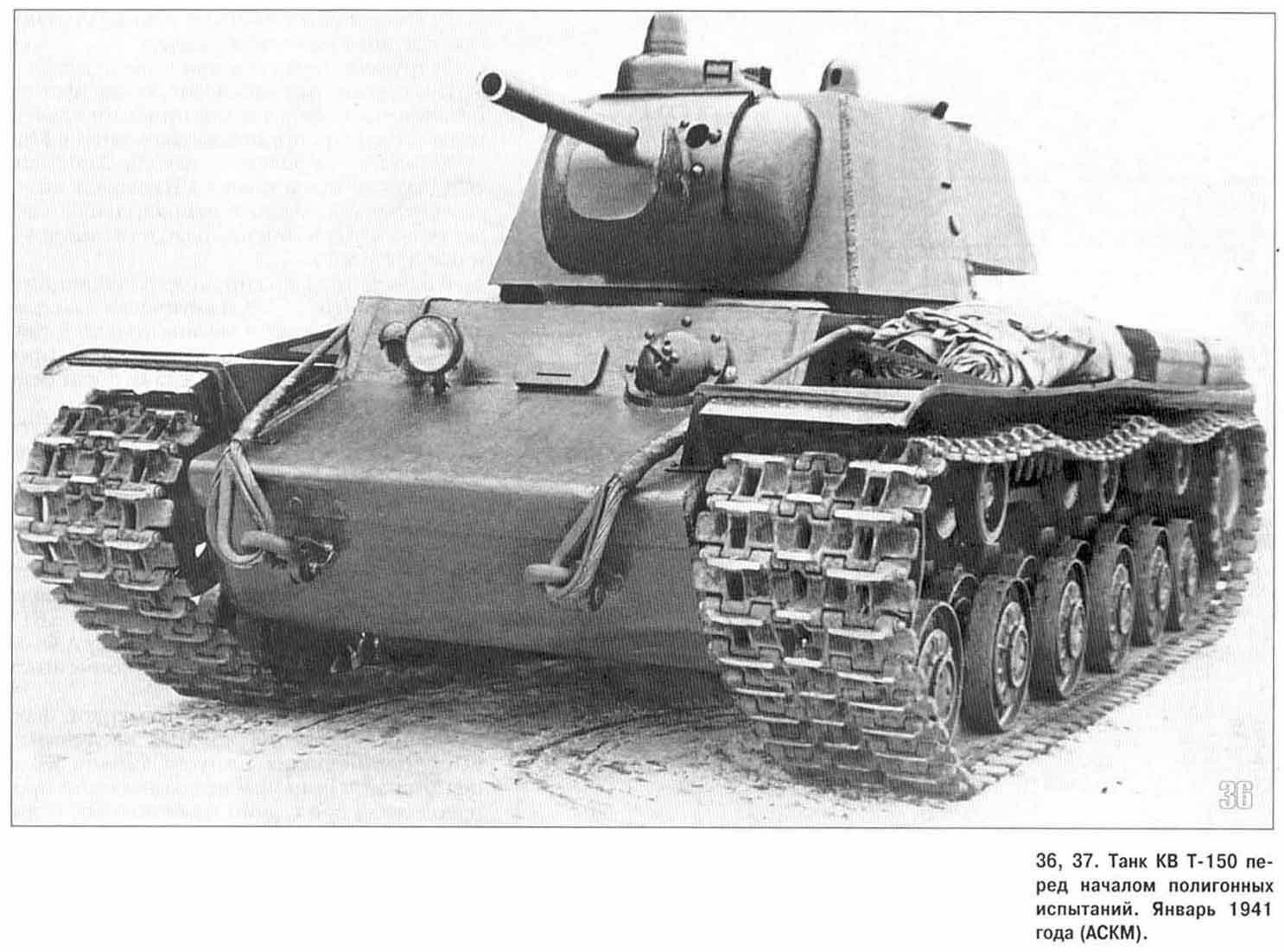

В интернете можно найти про эти работы достаточно много информации, если запросить Т-150, Т-220 или КВ-3. Сейчас попробую покороче, хотя в таких случаях о многом приходится умолчать. Итак.

Т-150 – разработка на основе КВ-1. Включала в себя увеличение бронирования до 90 мм, замена пушки, перекомпоновка башни, новая командирская башенка. Главным результатом этих экспериментов было появление КВ-1Э с навесной бронёй. Причём бронировали как танки на ремонте, так и новые машины. Они воевали под Ленинградом до 1943 года в качестве «несокрушимых» машин.

Сам опытный Т-150 в октябре 1941 года тоже отправился на войну. В 123-ей танковой бригаде он вступает в бой. Изрядно побитым 18 мая 1943 года он отправляется на капитальный ремонт и в июле 1943 года снова появляется в составе 31-го Гвардейского тяжёлого танкового полка с бортовым номером 220 и позывным «Сом». В составе полка танк со своим экипажем под началом гвардии младшим лейтенантом И.А. Куксиным славно повоевал, уничтожая огневые точки и живую силу противника. Бои шли очень тяжёлые. Например, рота в которую входил Т-150 потеряла 19 из 21 танка. Их утащили с поля боя, отремонтировали на месте или силами полевой ремонтной базы и снова отправили в бой. Причём 6 танков прошли эту процедуру дважды. Младший лейтенант Куксин по результатам этих боёв был награждён Орденом Красной Звезды.

К сожалению, в августе 1943 года танк был подбит. Погибли три члена экипажа, включая командира танка гвардии лейтенанта Куксина. Сама машина была отправлена на завод, где было принято решение её не восстанавливать.

Т-220 – другая разработка на основе КВ. Бронирование башни до 100 мм. Другое орудие (несколько вариантов). Двигатель с турбонаддувом форсированный до 850 л.с. Изменили ходовую часть – установили 7 опорных катков и 4 поддерживающих. Вес достиг 68 тонн. На фото вариант с 85-мм орудием:

Во время испытаний пушка сломалась и новую так и не получили. Поэтому на него установили башню от КВ-1 и в таком виде отправили на фронт, где в него угодил 150-мм снаряд. На этом, собственно эпопея с усилением бронирования была закончена. Ведь речь шла уже даже не о манёвренности, а о прочности дорог и мостов. Но это было не единственным направлением работ. Параллельно думали и о увеличении манёвренности машины и её надёжности. Это можно было сделать за счёт снижения веса, то есть за счёт уменьшения бронирования.

К 1943 году война готовилась вернуться в Европу, а там и дорог побольше и погода получше. Поэтому стали рассматривать варианты с уменьшенной шириной гусениц и уменьшением бортовой брони. Только за счёт уменьшения ширины гусениц, толщины брони и других изменений удалось снизить массу до 42,7 тонн, а скорость танка поднять с 35 км/час до 42 км/час. Эта машина получила обозначение КВ-1С и подоспела примерно к Сталинградской битве.

Машина стала значительно надёжнее, однако боевые качества, по сути, приблизились к Т-34. Было принято решение все лучшие силы отдать проектированию новой машины, впоследствии получившей обозначение ИС. Но и задел по КВ даром не пропал, и работа продолжалась. Именно на базе КВ-1С был разработан «Зверобой» – тяжёлые самоходные орудия СУ-152.

В целом танк КВ явился в нашей конструкторской школе «этапным». То есть он начал свою биографию, как новаторская машина. Он занял своё достойное место в ряду лучших образцов оружия победы. В основе фильма подвиг экипажа танка КВ-1 под командой лейтенанта Коновалова. На таком же танке воевали другие герои – экипаж Колобанова. Были и другие герои, которые с помощью этих неординарных машин смогли остановить евробанду. И он достойно передал эстафету своим бронированным потомкам. Хорошо, что сняли такой фильм… это правильно.