Жизнь за Россию

Автор: Сергей Васильев В генеральском корпусе Российской империи генерал от инфантерии, Радко Дмитриев отличался своим крестьянским происхождением и завидной для любого военного биографией. Пятнадцатилетним мальчишкой участвовал в болгарском национально-освободительном восстании, поднявшемся в апреле 1876 года. Когда год спустя Русская армия вступила в Болгарию, 16-летний ополченец Радко был зачислен в состав Уланского полка лейб-гвардии. Наверное, неспроста юного безродного крестьянского сына приняли в элитную воинскую часть. В 1912 году вспыхнула Первая Балканская война. Радко Дмитриев к тому времени командовал 3-й болгарской армией. Под Кирклисом (болг. Лозенград, ныне в Турции) в октябре 1912 года нанёс первое крупное поражение турецкой армии, и имя его прогремело во всей Европе.

В генеральском корпусе Российской империи генерал от инфантерии, Радко Дмитриев отличался своим крестьянским происхождением и завидной для любого военного биографией. Пятнадцатилетним мальчишкой участвовал в болгарском национально-освободительном восстании, поднявшемся в апреле 1876 года. Когда год спустя Русская армия вступила в Болгарию, 16-летний ополченец Радко был зачислен в состав Уланского полка лейб-гвардии. Наверное, неспроста юного безродного крестьянского сына приняли в элитную воинскую часть. В 1912 году вспыхнула Первая Балканская война. Радко Дмитриев к тому времени командовал 3-й болгарской армией. Под Кирклисом (болг. Лозенград, ныне в Турции) в октябре 1912 года нанёс первое крупное поражение турецкой армии, и имя его прогремело во всей Европе.

Перед Первой Мировой войной германофильская болгарская элита круглосуточно камлала на кайзера и сколачиваемую им конструкцию из Центральных держав. Радко Дмитриев, занявший к тому времени пост начальника штаба Верховного главнокомандующего, не разделял этих настроений, поэтому был отставлен с военной службы и назначен послом Болгарии в Петербурге. С глаз долой - из сердца вон.

Но дипломатический период деятельности генерала оказался недолгим. 19 июля 1914 года Германия объявила войну России. Началась Первая мировая. Болгария присоединилась к ней на стороне Германии, Турции и Австро-Венгрии в октябре 1915 года. Радко сделал самый важный жизненный выбор. Он поступил вопреки политике и общественному мнению своей страны, принял русское подданство и получил назначение на должность командующего VIII армейским корпусом 8-й армии, став фактически национальным предателем. В рапорте начальству он писал: «Как болгарин, я не могу в эту историческую минуту остаться в стороне и считаю своим святым долгом отдать свои силы России, которой Болгария обязана своим национальным существованием».

Воевал храбро и умело. В Галицийской битве 15 августа нанес поражение группе генерала Г. Кёвесса фон Кёвессгаза у Подгайцев. 17 августа в ночном бою у Желибор разгромил генерала Крага, взяв четыре тысячи пленных и тридцать два трофейных орудия. Среди побед, воспетых русской прессой , не затерялась Гнилая Липа. Так называлась река в Галиции, где русским войскам удалось нанести крупное поражение австрийцам. В самый критический момент, когда резервов уже не осталось, генерал кинул в бой весь свой штаб, лично возглавив атаку. Наградой стали орден Св. Георгия 4-й степени, чин генерала от инфантерии и должность командующего 3-й армией.

Увы, блестящая репутация Радко Дмитриева оказалась перечеркнута Горлицким прорывом в мае 1915 года, случившемся на участке его армии. С этого прорыва началось «великое русское отступление», закончившееся лишь к осени и приведшее к потере Польши, Галиции, Литвы и южной части Курляндии.

Командарм предупреждал об опасной концентрации сил противника. Сразу три армии - одна немецкая, генерала Макензена, переброшенная с Западного фронта, и две австро-венгерских не спеша охватывали войска Радко Дмитриева с флангов, сосредотачивая полторы сотни тяжёлых орудий против его двенадцати. Генерал звонил во все колокола о снарядном голоде и нехватке стрелковых боеприпасов. Безрезультатно.

Деникин в книге «Пути русского офицера» позже напишет, что Радко Дмитриев предлагал отвести армию из оперативного мешка. Но Ставка требовала: ни шагу назад! Один из крупнейших эмигрантских историков Первой мировой войны Антон Керсновский главными виновниками избиения наших войск весной и летом 1915 года считал Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича и главкома Юго-Западного фронта Н.И. Иванова. «Радко Дмитриев, схватившийся с тремя неприятельскими армиями, был брошен на произвол судьбы, не получая никаких указаний и никакой поддержки. Вместо Верховного главнокомандующего был фонограф с раз навсегда напетой пластинкой «ни шагу назад!», а вместо главнокомандующего фронтом – почтовый ящик. Никогда ещё ни один командующий армией не был в более критическом положении». Его же сделали стрелочником. Ну а кого ещё? Не великого же князя!

Отрешённый от командования, генерал уехал поправить здоровье, но отдых получился очень краткосрочным. Меньше, чем через две недели, в июне 1915-го Радко Дмитриев снова оказался на войне, а через год вступил в командование 12й армией Северного фронта. Эта армия занимала крайний правый стратегический фланг русского расположения, упирающийся в Балтийское море у Рижского залива, прикрывая Ригу и Петроград. Именно ей было поручено провести под Новый, 1917 год стремительное наступление против группы армий Heeresgruppe Eichhorn, названной так по фамилии генерал-фельдмаршала Германа Эмиля Готфрида фон Эйххорна, прошедшего победным маршем от Пруссии до Риги. Непосредственно с войсками болгарского русского генерала соприкалась 8я армия кайзера под командованием Гюнтера фон Кирхбаха, а за его спиной маячила “непобедимая железная” десятая.

Против восьмидесяти батальонов и трехсот орудий Радко Дмитриева на этом участке фронта оборону держали 99 батальонов и 600 орудий восьмой армии кайзера. И всё таки русский болгарский генерал решил атаковать.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ

12-й армия

№ 010521/1.

Карта 2 в. в. Д.

"22" час. 30 мин. 20 декабр. 1916 г.{1}

По имеющимся сведениям противник, значительно ослабив свои силы на фронте нашей армии, занимает свои укрепленные позиции жидкими частями без существенных резервов в тылу.

Вверенной мне армии приказано атаковать противника на участке болото Тируль, Кагги, Нейн, лесн. Мангель мз. Олай, с целью сбить его с занимаемых позиций, прорвать его расположение и маневром в открытом поле отбросить за реки Эккау и Аа.

ДЛЯ ЧЕГО:

1) XLIII арм. корпусу, без двух полков 110 пехотной дивизии, прочно занимать участок фронта от берега моря до восточной окраины болота Тируль, обеспечивая правый фланг отряда генерала-майора Лебединского. В ночь с 22 на 23 декабря между 2-6 часами атаковать участок Бледенек-Катлап с целью приковать противника на фронте корпуса, а если возможно захватить часть неприятельской позиции.

2) Отряду генерал-майора Лебединского, в составе 6 особой бригады, 440 пехотного полка и артиллерийской группы полковника Мельницкого атаковать участок неприятельской позиции между восточным берегом Тирульского болота и левым берегом р. Аа, с целью отбросить противника на юг, захватить переправу у мз. Кальнцем и, заслонившись справа, быть готовым действовать дальше в направлении на юг по левому берегу р. Аа к Митаве. Поддерживать тесную связь с левым флангом XLIII арм. корпуса, а по выходе к переправе у Кальнцема, установить связь с латышскими частями.

Начало решительных действий в 5 часов 23 декабря.

3) VI-му Сибирскому корпусу, с приданной ему тяжелой артиллериий, с 2 латышскими стрелковыми бригадами, решительно атаковать противника на участке от кладбища Нейн до правого фланга II-го сибирского корпуса. Участок Нейн - Пулеметная горка атаковать при содействии всей тяжелой артиллерии, после достаточной артиллерийской подготовки; позицией же противника к юго-востоку от Пулеметной горки попытаться овладеть решительной внезапной атакой, поддержанной заградительным огнем легкой и части тяжелой артиллерии.

Начало атаки в 6 часов 23 декабря.

4) II-му Сибирскому корпусу с приданной ему тяжелой артиллерией, прочно удерживая участок от дв. Бумбер до р. Двины у острова Далена (Стык с XXI арм. корпусом) и, приковывая здесь внимание противникам собрать в районе мз. Гренгоф-Бумбер-Стурпч группу не менее 16 батальонов, которую назвать Олайской группой. С началом действий VI-го Сибирского корпуса эта группа мощным артиллерийским огнем подготовляет атаку неприятельской позиции по обе стороны Митавского шоссе. После прорыва VI-го Сибирского корпуса в районе Мангель, Олайская группа переходит в решительное наступление с целью облегчить маневр VI-го Сибирского корпуса к Митаве, заслонить его левый фланг со стороны Миссы и согласовать свои действия с последним.

5) XXI-му армейскому корпусу, прочно удержпвая свои позиции на Двине, попытаться частичными активными действиями со стороны Икскюля, а если состояние льда на Двине позволит, то и в других местах, приковать противника к ныне занимаемым позициям и не позволить ему перебрасывать свои силы к Митаве. Иметь два пехотных полка в армейском резерве в районе Скрипте-Аняенгоф с тем, чтобы в случае надобности незамедлительно перебросить их, по моему требованию, в Рижский укрепленный район. Связь полков армейского резерва через Штакор XXI арм.

6) Армейский резерв: два пехотных полка XXI арм. корпуса, 438 пехотный полк, 4 отд. кавалерийская бригада без конной батареи и спешенного дивизиона и 4 Донская казачья дивизия без конно-артиллеркйского дивизиона. 438 пех. полку, оставаясь на ныне занимаемых местах и, держа связь через Штакор XLIII арм., быть в полной готовности выступить по первому моему приказанию. 4 отд. кавалерийской бригаде, держа связь через Штакор VI сиб. (в Майоренгофе), в полной готовности сосредоточиться к 8 час. 23 декабря у моста Кисс. Полкам 4 Донской дивизии сосредоточиться к рассвету 23 декабря в районе Торенсберг - Ф. Земерфельд - мз. Катринненгоф - пастор. Катлекальн и быть готовым утром 23 декабря выступить по первому моему приказанию. Штадив в Торенсберге, держа связь со Штарм 12.

7) Я буду находиться в Риге, куда и посылать все донесения.

8) Заместители: генерал от инфантерии Васильев и генерал-лейтенант Новиков.

Подлинный подписали:

Командующий армией Генерал-от-инфантерии Радко-Дмитриев

и вр. и. д. Начальника Штаба армией генерел-майор Соковнин.

Войска генерала Радко Дмитриева В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО проломили оборону немцев в нескольких местах и завязли во встречном бою с подошедшими резервами. Стало сказываться преимущество немцев в артиллерии и войсках. Командарм отчаянно взывал к штабу, указывая на благоприятный момент для ввода в дело фронтовых резервов, одна фронт был нем и глух. 12я армия не получила ни одного батальона.

17 декабря в Ставке обсуждалось оперативно-стратегическое планирование предстоящих действий на фронтах и генерал Рузский отстаивал идею нанесения главного удара на Северном фронте с Рижского плацдарма, но только весной… Он заявил, что армии Северного фронта не смогут наступать вплоть до апреля, в связи с климатическими условиями… Насчёт инициативы о наступлении, Рузский на Совещании в Ставке заявил, что в направлении на Митаву можно попытаться провести частную операцию, но она не обещает успеха. Поэтому генерал Гурко дал свое разрешение на проведение “рекогносцировки боем” лишь «в смысле боевой практики для войск». Ни о каком выделении резервов фронта даже речи не шло…

Без резервов, без поддержки соседей, при полном превосходстве противника в огневых средствах, 12я армия откатилась на исходные рубежи...

***

Зайончковский возлагает главную ответственность за неудачу на врио начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала от кавалерии Василия Гурко, который не поддержал предложения главнокомандующего фронтом Николая Рузского развить успех вводом в дело дополнительных резервов.

При этом у Зайончковского есть интересное указание на то, что во время наступления произошло волнение в 17-м Сибирском стрелковом полку. Солдаты отказались идти в атаку, якобы предъявив политическое требование: образование правительства, ответственного перед Думой. О том, что в этом полку действительно был мятеж, известно и по другим источникам. А вот откуда взялось известие, будто простые солдаты требовали конституции?

Явно такое требование могло быть вброшено лишь кем-то из командующего состава. А вероятнее всего – придумано задним числом в донесении о мятеже. Ведь главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский был одним из участников заговора, имевшего целью устранение от власти Николая II. Рузский в конце концов и сыграл эту роль, правда, не совсем в той обстановке, в какой изначально планировали заговорщики. Но всё же он оказался одной из ключевых фигур Февральско-мартовского переворота 1917 года.

Положение, в котором очутилась российская власть к концу 1916 года, настоятельно требовало хоть какого-то успеха на фронте. Такой успех и наметился в Рождественские дни 1916 года в полосе 12-й армии.

Но это совершенно не входило в планы заговорщиков. Мятеж мог быть инспирирован, а его мотивы нарочито искажены для давления на верховную власть. Влияние мятежа, а особенно – известий о нём – не могло не сказаться на соседних частях, о чём прямо пишет Зайончковский. Что касается того же Рузского, то он как главнокомандующий фронтом имел возможности в пределах своей компетенции оказать поддержку наступающим частям. Но он, по-видимому, предпочёл спрятаться за спиной Гурко и сложить с себя ответственность. В общем, героический порыв русских войск под Митавой оказался бесплоден. А Радко-Дмитриев в очередной раз оказался «заложником» неких «высших» соображений вышестоящего начальства.

В армии начался развал, противостоять ему не смогли даже военачальники, готовые воплотить в жизнь угрозу смертной казни дезертиров. А Радко-Дмитриев, с его преклонением перед Россией, просто был неспособен к сколь-нибудь жестким мерам против собственных подчиненных. В июле 1917 года он подал в отставку и с горечью наблюдал за потрясениями, обрушившимися на страну.

1 ноября 1918 по приказу главного пятигорского чекиста Георгия Атарбекова заложников даже не расстреливали, а рубили и резали шашками и кинжалами. Болгарин Радко-Дмитриев принял смерть молча. Жалел ли он о выборе, который сделал в 1914-м? Но это был выбор по совести, — а такой выбор не всегда гарантирует счастье.

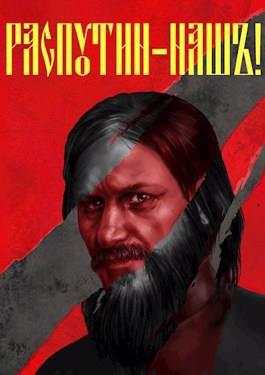

Альтернативный вариант истории, где судьба генерала Радко Дмитриева пошла не совсем так - в книге "Распутин наш"

https://author.today/work/1597...