Готовился ли Советский Союз к войне?

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Понимаю, что у многих уже предновогоднее настроение, и хочется поговорить о празднике, волшебстве, сказках и подарках. И тема Великой Отечественной, вполне возможно, не вызывает такого острого интереса.

Тем не менее, несколько вопросов хотелось бы всё же обсудить, прочитать ваши доводы "за" и "против", возможно, что моя аргументация в чём-то недостаточно аргументирована или сам текст требует серьёзной доработки. Представляемый вам для обсуждения текст - фрагмент повествования о генерале П.И. Драчёве, в 1940 - 1941 году он как раз занимался вопросами подготовки РККА к войне, занимаясь вещевым обеспечением.

Работая в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ, г. Подольск), мы тщательно изучили, в том числе, и архивные документы Главного Интендантского Управления Красной Армии, периода 1940 — июнь 1941 года, чтобы получить ответы на следующие вопросы: 1. готовился ли Советский Союз к войне; 2. какое государство рассматривалось в качестве главного противника; 3. готовился ли СССР напасть на Германию первым.

Какое отношение эти вопросы имеют к жизни и служебной деятельности генерала П.И. Драчёва? Самое непосредственное, именно в это горячее время под его началом находилось Управление вещевого снабжения, под его непосредственным руководством разрабатывались планы снабжения вещевым имуществом на 1941 год и все мобилизационные документы самого Управления и всех военных округов, Дальневосточного фронта, осуществлялась поставка материальных средств и взаимодействие с предприятиями промышленности, создавались неприкосновенные запасы вещевого имущества, планировалась поставка имущества на военное время. Планы поставок материальных средств на первый год войны по сию пору хранятся в ЦА МО РФ, не вызывая у исследователей никакого интереса.

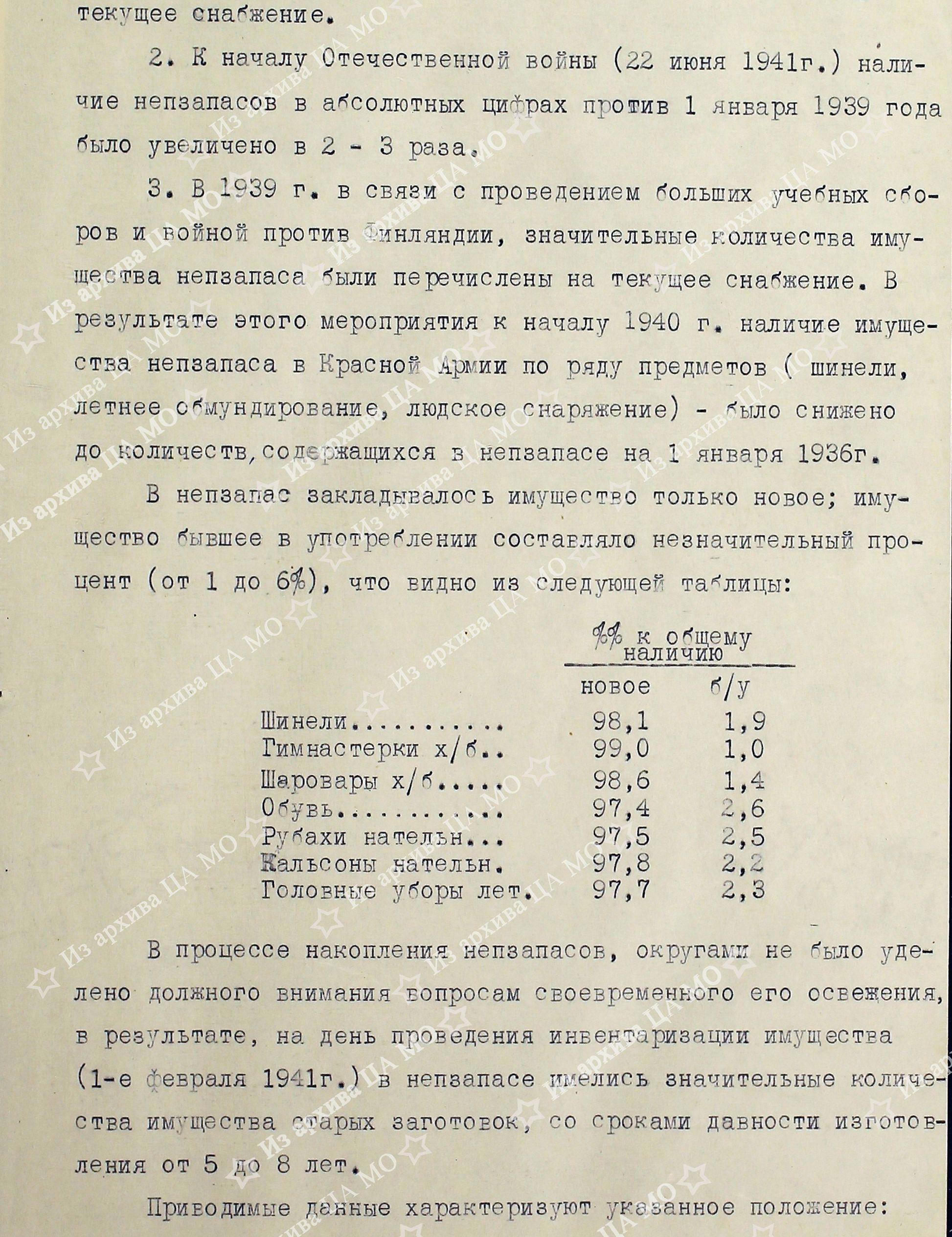

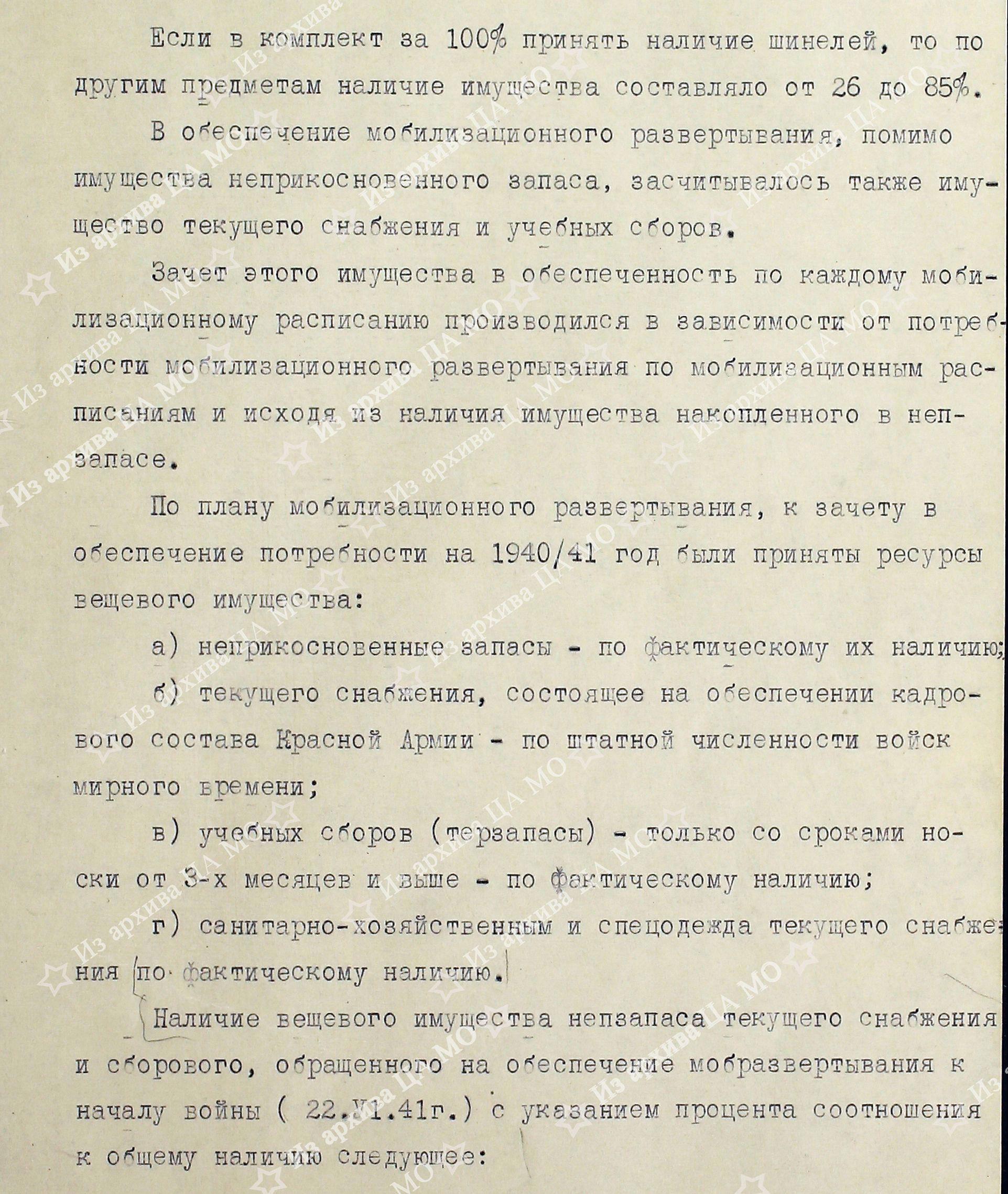

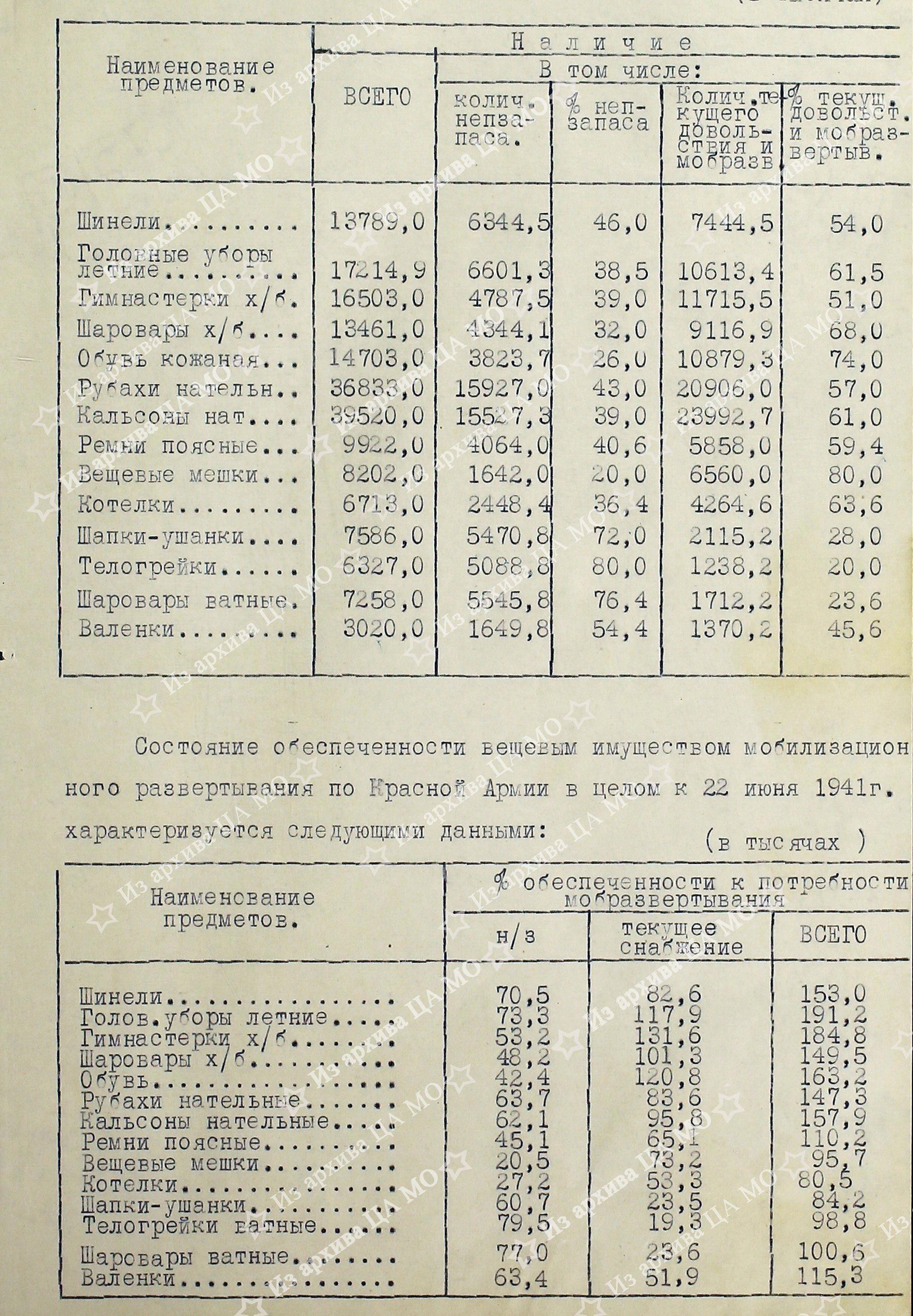

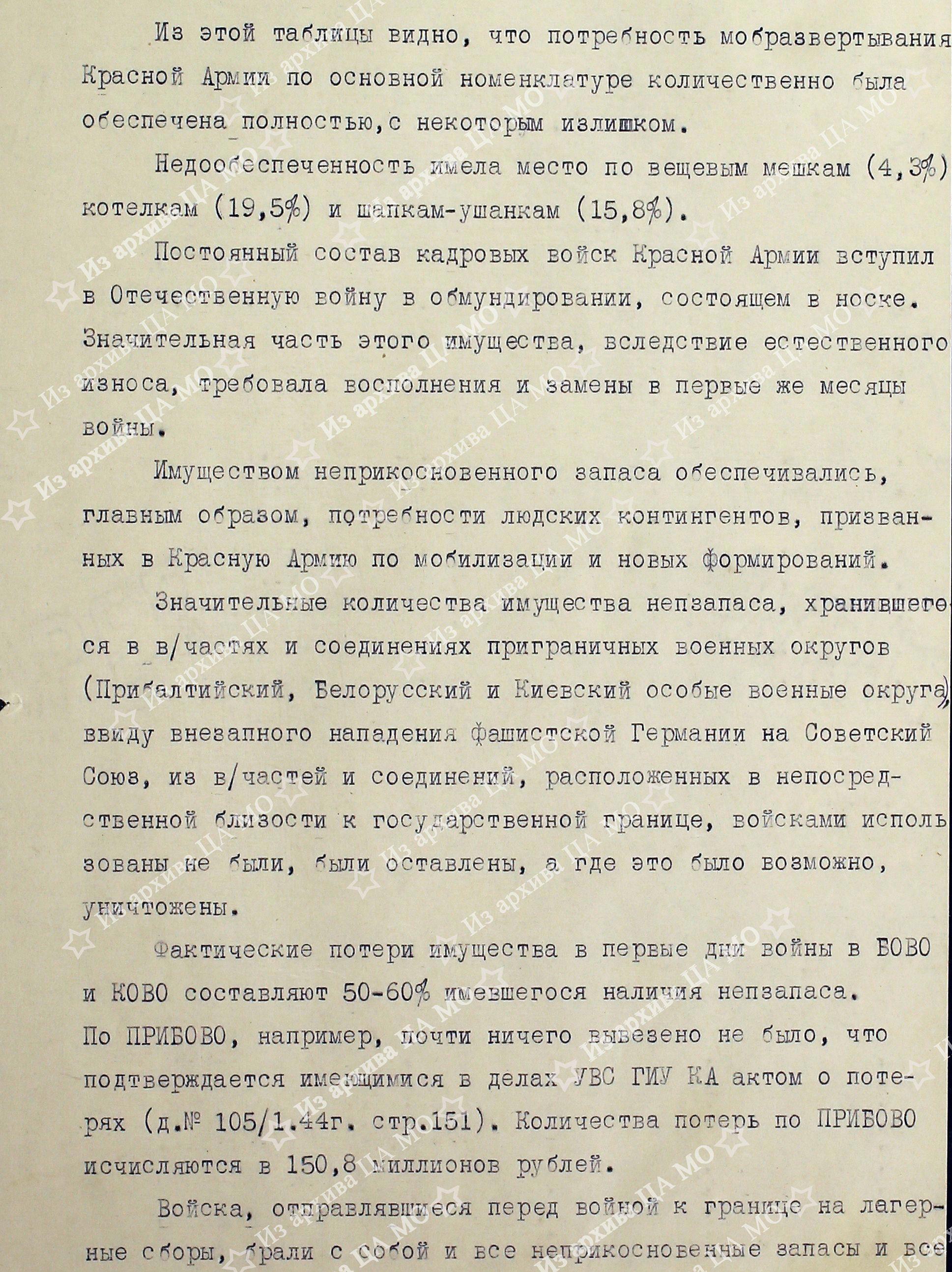

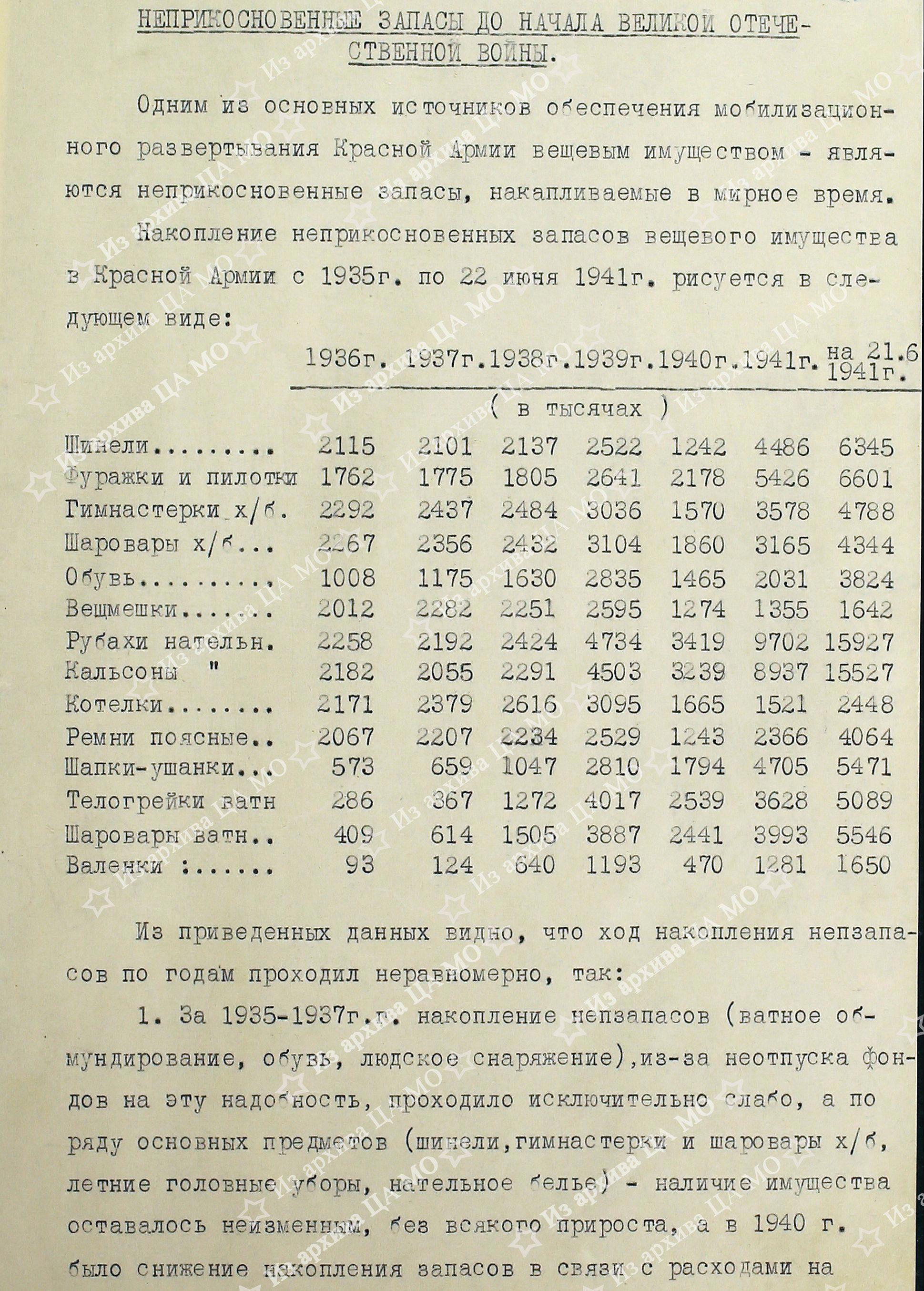

Отвечая на первый вопрос, мы можем с твёрдой уверенностью сказать, что да, страна и Красная Армия к войне усиленно готовилась. Планами накопления запасов предусматривалось их значительное увеличение в течение всего 1941 года на 3,0 млн. комплекта обмундирования, то есть, в случае начала войны предполагалось увеличение численности на 2,5 — 2,8 млн. человек. Остальное имущество должно было составить возимый запас, распределяемый между складами воинских частей, соединений, армий, корпусов, фронтов и военных округов. Проследить это можно сопоставив данные о наличии имущества в непзапазах РККА, в динамике с 1936 г. по 22 июня 1941 г[1].

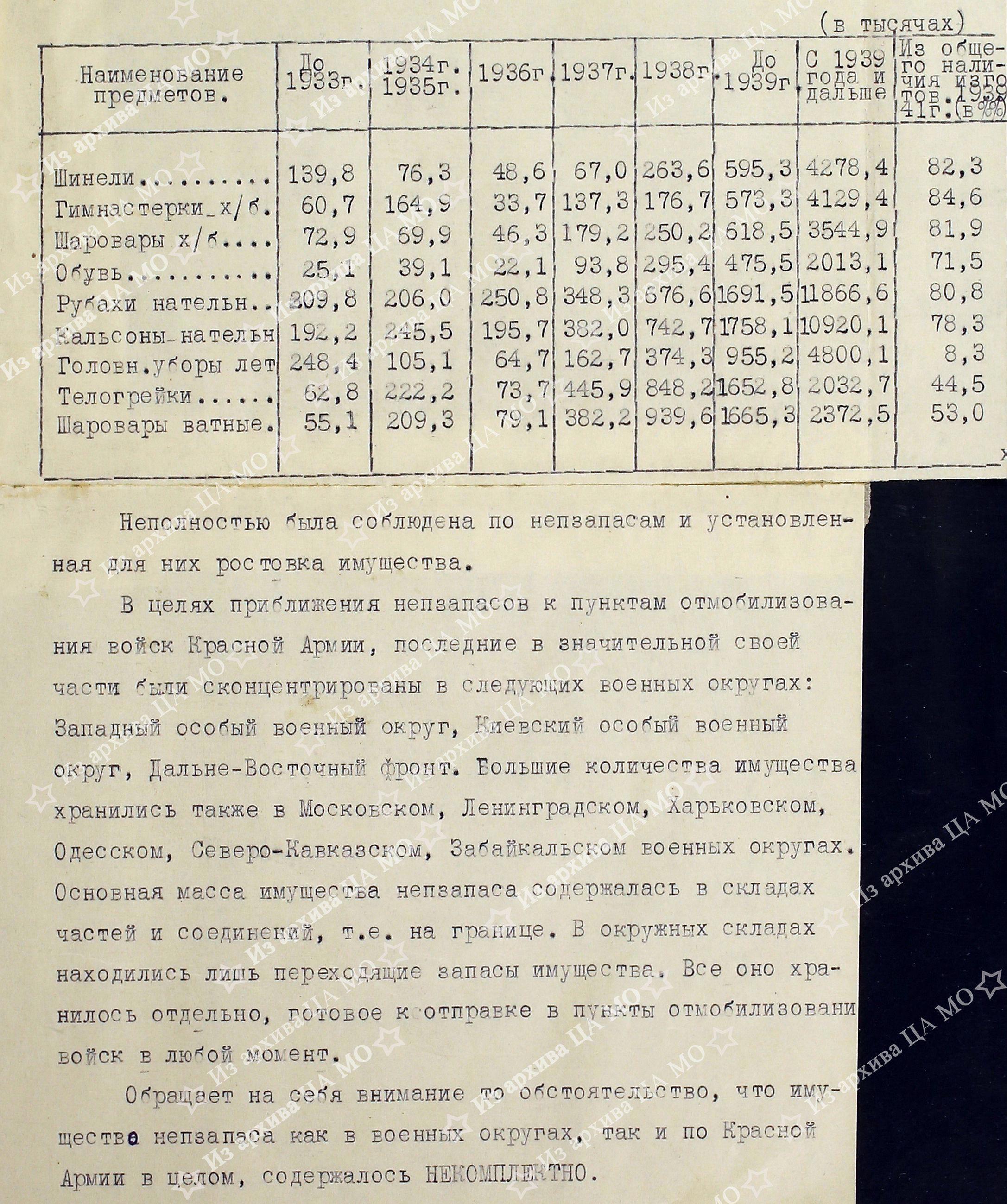

Так, по состоянию на 1.01.1936 года в запасах РККА содержалось 2,3 млн. комплектов обмундирования (сведения взяты ко гимнастёркам летним, имущество хранилось не комплектно, по различным наименованиям существовал значительный разброс), в 1937 г. и в 19938 г. уровень обеспеченности оставался неизменным, составляя 2,4 млн. комплектов, в 1939 г. — 3,0 млн. комплектов. К 1 января 1940 г., в следствии проведённого в 1939 г. изъятия обмундирования из запасов и поставки его на текущее обеспечение войск, уровень обеспеченности РККА катастрофически снизился, составив всего 1,5 млн. комплектов. Изъятие производилось с целью срочного обеспечения войск, участвовавших в войне с Финляндией, проведения больших военных сборов, а также принятия в СССР закона о всеобщей воинской обязанности (начался массовый призыв в Красную армию и не флот, войска перешли от принципа милицейского комплектования личным составом к комплектованию призывниками до полного штата), Однако, по состоянию на 1 января 1941 г., при деятельном участии генерала П.И. Драчёва, удаётся нарастить запасы более чем в 2 раза, до 3,5 млн. комплектов, а за период с 1.01.1941 г. — до 4,8 млн. комплектов. Увеличить объем поставки не позволяли мощности предприятий промышленности и так загруженные полностью.

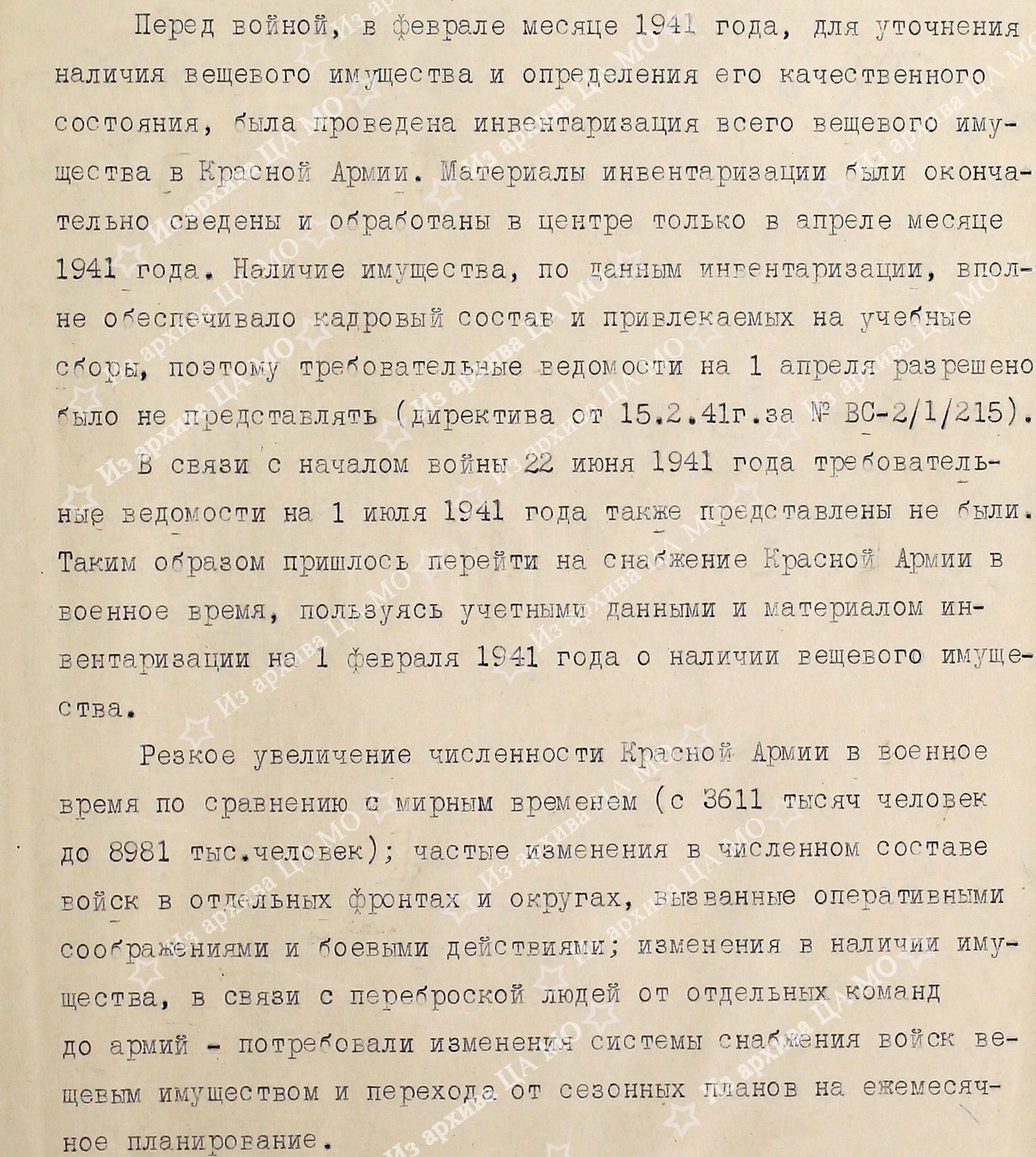

Планы предусматривали постепенное наращивание объёмов поставки со второй половины 1941 года и равномерное распределение запасов между военными округами, с окончательным завершением мероприятий к середине весны 1942 года. Резкое увеличение численности Красной Армии в военное время, по сравнению с мирным, с 3 млн. 611 тыс. человек, до 8 млн. 981 тыс. человек[2], даже если бы и смог кто-либо предсказать, но промышленность не успевала поставить, сверх уже изготовленного, ещё 0,6 млн. комплектов, чтобы закрыть хотя бы первоначальную потребность, без создания необходимого возимого запаса и не учитывая потери первого месяца войны.

Разработка в 1941 году мобилизационных документов плана МП-23 также велась, но неспешно, с основным упором на правильность расчетов и штабную культуру. Интендантские управления военных округов просили разъяснений по вопросам правильности начисления потребности в различных наименованиях материальных средств, регулярно запрашивали от центра бланки мобилизационных документов, изготовленные типографским способом, причём отдельные запросы датированы апрелем 1941 года. ГИУ КА терпеливо разъясняло основные положения документов, подводило итоги инвентаризаций, велась обычная, повседневная, в чём-то даже рутинная работа по организации обеспечения войск в мирное время. И всё же к войне готовились, готовились тщательно, вдумчиво, продумывая все вопросы, понимая неизбежность войны, но всё же рассчитывая, что сроки нападения удастся оттянуть до 1942 года, и к этому времени полностью завершить подготовку и обеспечение Красной Армии к предстоящим боевым действиям.

О подготовке к тяжёлой, кровопролитной войне говорит и тот факт, что с 1940 года, бойцам и командирам выдают так называемые «смертельные» медальоны. Основной целью этого мероприятия является необходимость преодолеть суеверия бойцов, научить их правильно заполнять вкладыши к медальонам, сделать их обычным, повседневным предметом. Никого же сегодня не удивляет факт наличия у каждого военнослужащего жетона с личным номером, ставшего абсолютно привычной деталью экипировки, и имеющего абсолютно такое же назначение, как и медальон. К сожалению, и в этом вопросе страх перед суеверием полностью преодолеть не удалось, что подтверждают результаты поисковых экспедиций по поиску и подъёму останков советских воинов, павших в боях за Родину. Редкой и счастливой находкой поисковиков становится медальон с полностью или хотя бы частично заполненным вкладышем. Бережно извлекается и обрабатывается каждый такой документ, устанавливаются анкетные данные героя, обстоятельства гибели, разыскиваются его родственники, с воинскими почестями проходит перезахоронение останков, на памятнике защитника Отечества появляются его имя и фамилия. Ещё одним неизвестным героем становится меньше и глубоким смыслом наполняются слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто».

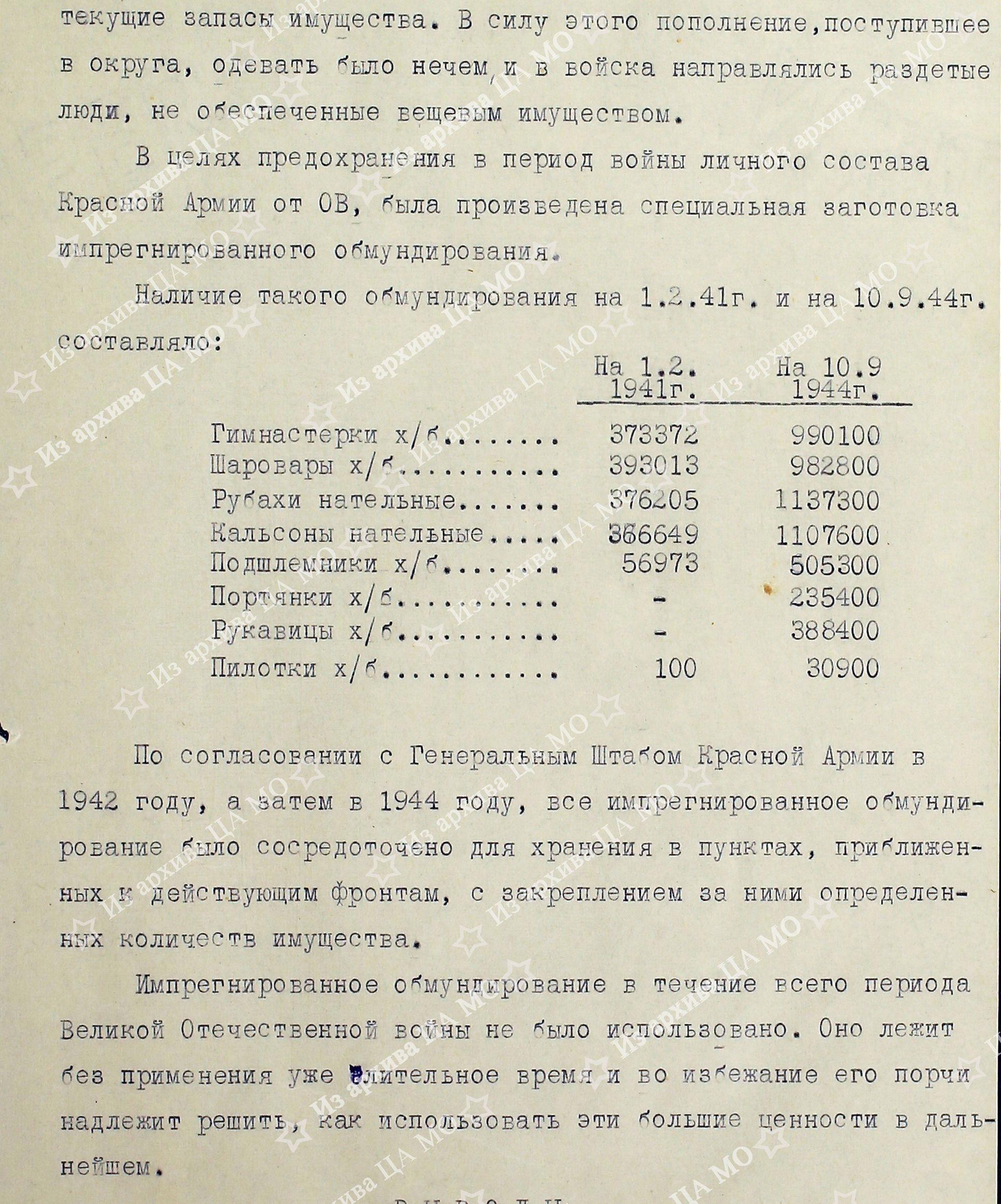

Что же в отношении второго вопроса — документы, хоть и косвенно, но достаточно убедительно, свидетельствуют о том, что подготовка Красной Армии велась с расчётом того, что главным врагом в предстоящей войне станет нацистская Германия. Основной задачей в вопросах снабжения становится разработка, испытание, принятие на снабжение и поставка в войска импрегнированного обмундирования, предназначенного для индивидуальной защиты бойцов от отравляющих веществ (ОВ). По состоянию на 1.02.1941 г. в РККА содержалось 373,4 комплекта импрегнированного обмундирования (в основном — в приграничных военных округах). В ходе Великой Отечественной, опасаясь того, что нацистская Германия решится на применение отравляющих веществ, размеры специальной защитной одежды увеличились почти до 1,0 млн. комплектов[3]. Сразу могу сообщить, что на текущее снабжение бойцов такое обмундирование, взамен обычной гимнастёрки и шаровар, направлять нельзя. Люди получат химические ожоги и никакое специальное бельё на спасёт. В этом случае не поможет и стирка предметов импрегнированного обмундирования, опыта проводились как во время войны, так и в послевоенное время.

Из всех государств, граничивших с Советским Союзом, только Германия ещё с Первой мировой войны имела огромный опыт практического применения ОВ, вела активную разработку и хранила немалые запасы боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, различного типа действия. Скажете, что слишком слабое и притянутое «за уши» доказательство? Но, после событий 1939 года Японию, как серьёзного противника, командование РККА скорее всего не принимало, а у псевдоисториков, кричащих на всех углах о выдуманном ими намерении Советского Союза напасть на Британию их и вовсе нет. Но это не мешает фальсификаторам издавать книги и писать лживые статьи, кто-то же всё равно поверит.

Из всех государств, граничивших с Советским Союзом, только Германия ещё с Первой мировой войны имела огромный опыт практического применения ОВ, вела активную разработку и хранила немалые запасы боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, различного типа действия. Скажете, что слишком слабое и притянутое «за уши» доказательство? Но, после событий 1939 года Японию, как серьёзного противника, командование РККА скорее всего не принимало, а у псевдоисториков, кричащих на всех углах о выдуманном ими намерении Советского Союза напасть на Британию их и вовсе нет. Но это не мешает фальсификаторам издавать книги и писать лживые статьи, кто-то же всё равно поверит.

Готовила ли наша страна агрессию в отношении Германии? Однозначно можем сказать — нет. И на это указывают многочисленные факты. О разработке планирующих документов и планируемых поставках мы говорили выше, добавим только, что приграничные округа не имели приоритета, насыщение их запасами планировалось в общем порядке, поставка части имущества, не поданного в первой половине 1941 года переносилась на первый квартал 1942 года. Приграничные округа занимались повседневной деятельностью, переброски имущества из внутренних округов для создания увеличенных запасов в Киевском особом, Прибалтийском, Западном или Одесском военных округах не было. Хотя и размер запасов в этих военных округах и был установлен большим, чем для других. Интендантские службы приграничных военных округов в плановом порядке проводили инвентаризацию, освежали запасы, изымали излишествующее и не табельное имущество. Одно из основных направлений деятельности — замена материальных средств, имевших малые сроки хранения. На отдельный учёт ставится каждая воинская часть, содержащая в запасах обувь, изготовленную из смешанным материалов (обувь на кожаной подошве, с подмётками из пласткожи и резины) с малым сроком хранения. Для армии, собирающейся совершить агрессию по отношению к соседнему государству, подобная работа в приграничных округах, абсолютно не характерна. Какая разница, сколько времени будут хранится в запасах материальные средства, если они должны быть выданы в кратчайшие сроки на обеспечение наступления. И подобный подход характерен для всех служб тыла. Возможно, кто-то возразит, что мы используем косвенные доказательства в защиту своего взгляда на историю. Нет, всё вышесказанное — это азы материального обеспечения при подготовке и ведении операции, характерные для армии любого государства. Высшее командование страны рассчитывало успеть к 1942 году создать и накопить необходимые резервы, максимально подготовиться и встретить врага сильными во всех отношениях.

Ещё одним фактом в копилку доказательств об отсутствии у советского руководства планов нападения на Германию, может стать и то, что весной — летом 1941 года на текущее обеспечение войск массово выдавались лагерные палатки. В наши дни широко освещен факт проведения на всей территории Советского Союза больших сборов, с призывом из запаса граждан, подлежащих мобилизации в случае начала войны. Естественно, что для их размещения в полевых лагерях палатки и использовались. Но, для армии, готовящейся к наступательным действиям, подобное поведение абсолютно не характерно, да и в соответствии с табелями военного времени палатки предназначались только для медицинских частей и подразделений, а также на обеспечение штабов соединений и объединений. При этом, штабам и госпиталям выдавались только большие палатка, лагерные же предназначались учебным и запасным воинским частям.

При наступлении боевых частей, лагерные палатки становятся большой обузой. Бросить их нельзя, за это ответит не только интендант, на чьём ответственном хранении они находятся, но и командир, отдавший такой приказ — ведь за разбазаривание военного имущества военный трибунал спросит строго. Тащить с собой? Что же, давайте, хотя бы приблизительно, посчитаем, сколько было лагерных палаток в воинской части? Для начала, разделив штатную численность любой воинской части на 10 (а именно столько человек размещалось в одной палатке), получим искомое значение. А взяв из интернета объемы и вес палатки, нормы погрузки на транспорт (телеги и прочий гужевой транспорт, автомобили ни один командир под интендантское имущество не отдаст) можно узнать, какая часть обоза должна пойти на перевозку только одного предмета материальных средств, и это ещё без учёта штабных и медицинских палаток. Не находите, что это было бы более чем странное решение, вместо боеприпасов и запасов продовольствия забить весь обоз легкогорючим палаточным фондом, абсолютно не нужным ни в наступлении, ни в обороне. А с таким обозом о походе на Варшаву и Берлин мечтать и не придётся, тут бы людей накормить, боеприпасами и медикаментами обеспечить, да и решить вопрос, куда же всё ненужное и загромождающее транспорт имущество деть. Причём, у командиров Красной Армии, практический опыт и знание того, какие материальные средства необходимы войскам, для развития успешного наступления, был. Так что, и эти факты свидетельствуют об отсутствии в Советском Союзе агрессивных планов по отношению к Германии.

Мы понимаем, что и все приведённые выше доводы не убедят твёрдых «резунистов». В ответ понесутся лозунги, что воспитывали красноармейцев совсем в другом ключе, мол «малой кровью и на чужой территории», «Красная Армия — самая наступающая из всех армий». Но ведь и это не более чем косвенные доказательства, говорящие только о воспитании уверенности в своём оружии, веры в командиров и создании наступательного настроения у бойцов. Возможно, что эти лозунги были и не совсем верны, но кто-то может предложить другие слова для поднятия боевого духа и моральной подготовки бойцов и командиров? Например, что-то наподобие «большой кровью, с многочисленными жертвами, отступая, теряя города и сёла» или ещё что-нибудь в этом же стиле? Сомневаемся, что подобные речи положительно сказались на моральном духе как советских бойцов и командиров, так и обычных граждан страны, породив неверие в собственные силы и страх перед врагом, причём ещё задолго до войны.

[1]ЦА МО РФ, фонд 84-12403-319 а, опись 12403 дело 319 а, стр. 39 — 44.

[2] ЦА МО РФ, фонд 84-12403-319 а, опись 12403 дело 319 а, стр. 6

[3]ЦА МО РФ, фонд 84-12403-319 а, опись 12403 дело 319 а, стр. 45

Дорогие любители военной истории, читайте документы – источник жизни, источник правды!

Огромное спасибо всем читающим, критикующим, дополняющим и комментирующим. С уважением ко всем Вам, Александр!