Тепло твоего... танка

Автор: Евгений КрасВы когда-нибудь замечали..? Я имею ответы победителей, когда их спрашивают, а как вам это удалось? Да, такие вопросы не часто задают, но бывает. И вот в этот момент победитель или говорит что-то стандартное в стиле Высоцкого: «…мне помогли… мой коллектив, мой тренер и моя семья», или немного теряются. А действительно, как всё объяснить? Как объяснить то, что пояснений не требует, и то, что объяснить невозможно? Совсем другое дело, когда вопрос задают проигравшим. Им, собственно, и вопросов иногда задавать не нужно, они всё равно говорят, пишут… хрен остановишь. Это – нормально, это от простого желания оправдаться. Прежде всего перед самим собой. Немецкие генералы оставили после себя целые книги таких оправданий, под видом мемуаров. Не читал. Честно. Просто знаю точно, что невозможно найти там объективный «разбор полётов», перечисления собственных ошибок и просчётов. А что там можно найти? Ссылки на плохих начальников, особенно на главного вождя, на досадные случайности, на «неправильного противника» и, разумеется, на плохую погоду. И вот это как раз про это – про погоду. Точнее, про зимнюю погоду, к которой не готовы.

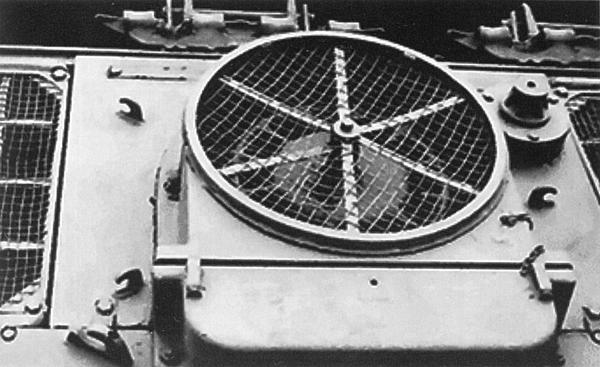

Либерально озабоченные граждане, конечно же сразу скажут, что немецкая техника была ого-го, и про то, что у немецких танков для зимних условий были предусмотрены отопители боевого отделения. Это правда. Отопители для танков немцы спроектировали и сделали. Вот он, стоит позади башни:

Но это только для одной из моделей «Пантер», и только в 1944 году. Собственно, вообще не слишком понятно, поступили те отопители на сборочные участки или нет. Зато точно известно, что в 1941 году стационарных отопителей боевого отделения не было ни в одном танке, ни одной из воюющих сторон. Трудно сказать, почему так сложилось. Подозреваю, что у проектировщиков и без таких мелочей проблем хватало.

Но вот слова из книги, которую я не читал, и которую написал самый настоящий немецкий танкист, случайно выживший в СССР: «…Влага от нашего дыхания вскоре замерзала и превращалась в толстый белый ледяной нарост. Если кто-нибудь из экипажа засыпал и прислонялся головой к стенке танка, то волосы фактически примерзали к ней, когда он просыпался. До определенной степени мы могли согреться, съёжившись и дрожа всем телом.» Ну, что ж… образно, достаточно правдоподобно. Тот же автор, кстати, в своих записках откровенно завидовал тёплой одежде наших танкистов. Из этого следует, что именно она и была единственной защитой от холода в бронетехнике по обе стороны фронта на самом деле.

Однако в таких случаях обычно начинают вспоминать про «солдатскую смекалку». Была? Была, конечно. Вот как смекнули немцы: «Для того, чтобы иногда хоть немного согреться, мы придумали зажигать большую керосиновую лампу… Слава богу, что ни в одном из танков нашей роты ни разу не произошло несчастного случая из-за такой беспечности. Но были другие побочные эффекты. К примеру, когда все мы впадали в дрёму, тяга в лампе ослабевала, и она начинала чадить, как ненормальная. Мы все были похожи на трубочистов. Из-за копоти внутреннюю поверхность наших танков теперь уже едва ли можно было назвать белой. Воздух тоже оставлял желать лучшего. Сегодня я просто поражаюсь, что никто из нас не отравился ядовитыми парами. Но тогда у всех на слуху была избитая фраза: «Никто ещё не умирал от вони, но многие замерзали насмерть». В одном ряду с керосиновой лампой стояло ведро с углями из костра.

Ещё пишут про отверстия, которые сверлили немецкие танкисты в бронепереборке между боевым отделением и моторным отсеком. Дальше начинаются разночтения: одни упоминают о каких-то шлангах, другие их не поминают. Короче, как это работало, не совсем понятно, но ясно, что воздух в боевом отделении не озонировало. Может быть… может быть…

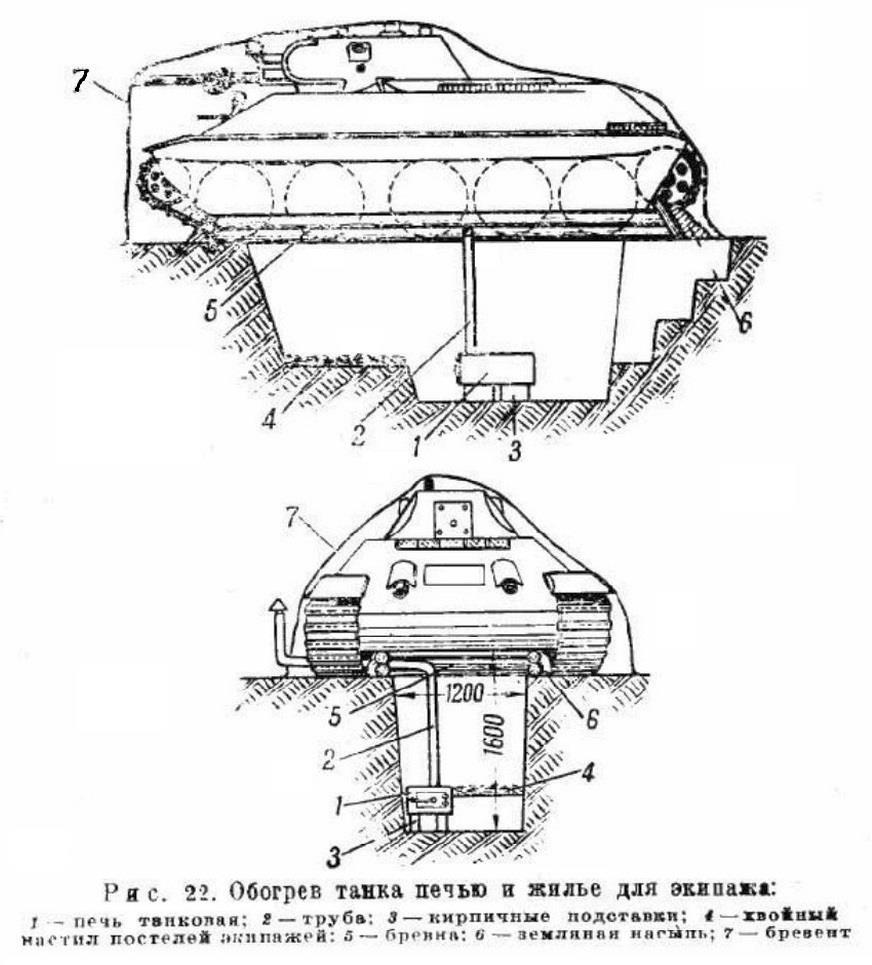

Говорят, что вёдрами и керосиновыми лампами наши тоже пользовались, но начальство вряд ли это приветствовало – толку мало, а опасность высока. Оставим их. Что же было ещё? А ещё всяческие авторы относят к «солдатской смекалке» систему подогрева танка в полевых условиях с помощью печек-буржуек. И все показывают несколько вариантов вот такой картинки:

Всё очень логично и всё достаточно безопасно. Края брезента прижаты к земле, дымовая труба выведена в сторону. И тепло, и маскировка техники в одной конструкции. Таким способом в тепле оказывается не только экипаж, но и сам танк, а это важно, ведь его нужно в случае тревоги быстро завести. Всё продумано. Немного, правда, непонятно одно – причём здесь «солдатская смекалка», если это явно страница из инструкции? И эта картинка чётко свидетельствует о том, что об обогреве экипажа в полевых условиях всё же думали. Если не конструктора, то армейское командование.

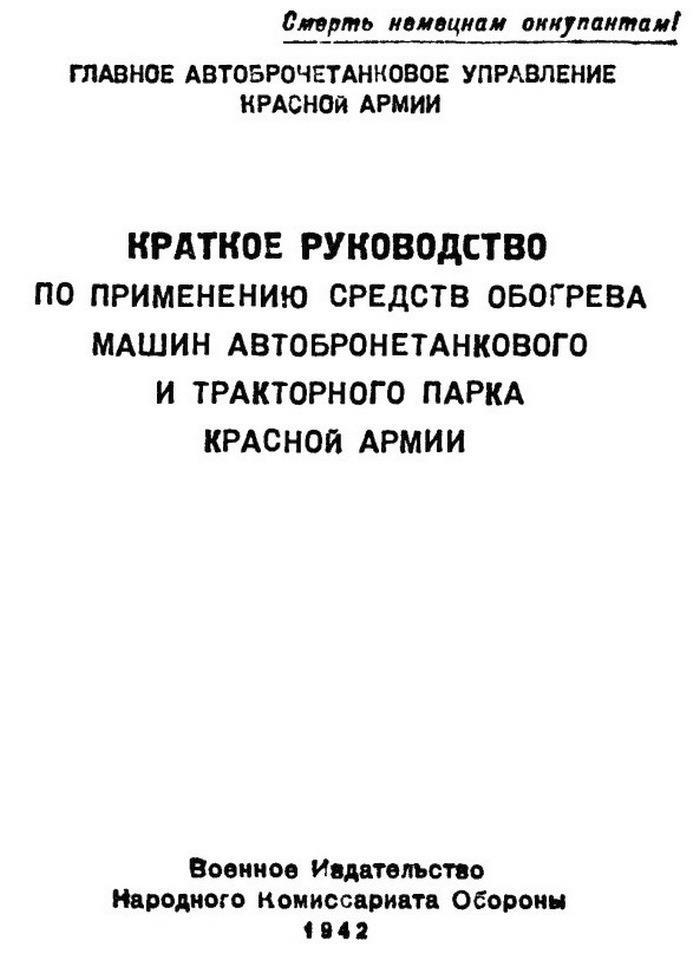

И тут неизбежно возникает в памяти ещё один тепловой нюанс. Приходилось на морозе градусов в 15-20 заводить холодный двигатель с подсевшим аккумулятором? У меня с «Запорожцем» было такое… скажу так: непросто. С танковым двигателем ещё труднее. И немцы потеряли немало техники именно из-за этой «мелочи». А что у нас? Поискал. Сразу всплыл вот такой документ:

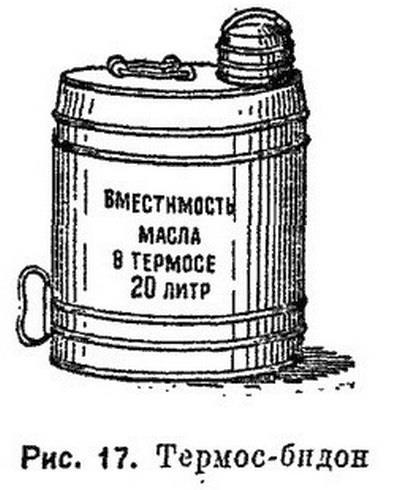

Понятно, что 1942 год не означает, что за проблему взялись уже во время войны. Такие бумаги в Красной Армии регулярно обновлялись. В документе сжато, но точно не только перечислили около десятка способов и приспособлений по прогреву двигателя в зимнее время, но и коротко описали конструкцию и способ применения. Начали с простейших способов – заливаем в двигатель горячую воду, антифриз, масло. Для этой цели были предусмотрены термосы:

Но это так – мелочи. Есть устройства посерьёзнее. Самый крутой источник тепла – паровоз. С его помощью одновременно оживляют сразу четыре машины:

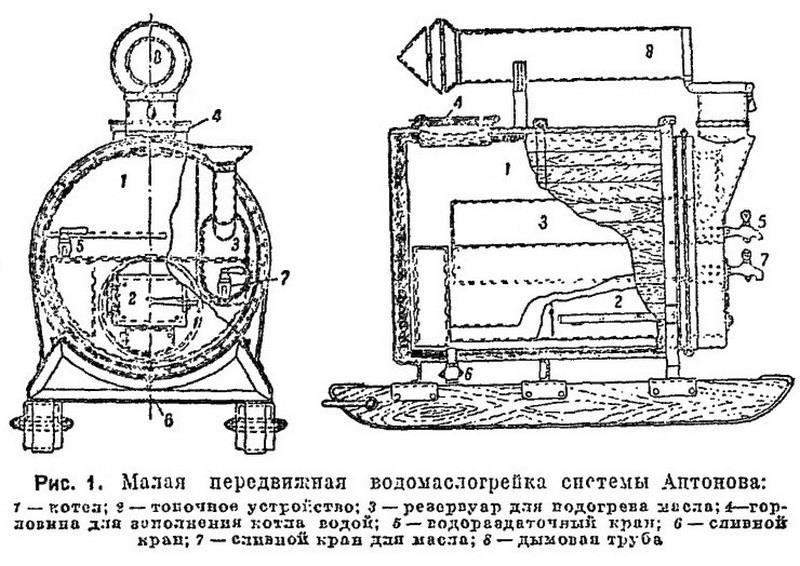

Круто, но пригодно, если есть железная дорога и крупное подразделение. Если этого нет, то есть водомаслогрейка Антонова для тех же целей, которая буксируется на санках. Её ёмкость – 0,4 кубометра. Небольшая, но мощная установка:

Были и другие аналогичные водомаслогрейки. Упоминается одна с ёмкостью бака для воды 1,2 тонны и ёмкостью для масла 0,6 тонны. Также могла буксироваться танком или автомобилем на санях.

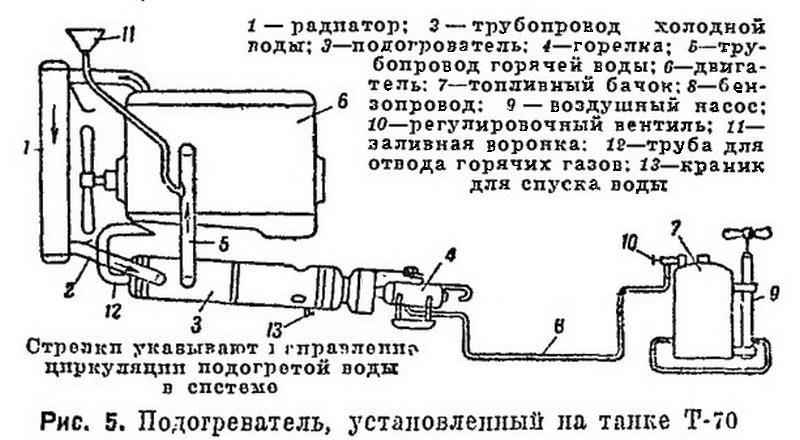

На лёгком танке Т-70 тоже не обогревали боевое отделение, но всё же была установлена собственная система подогрева двигателя для упрощения его запуска в мороз:

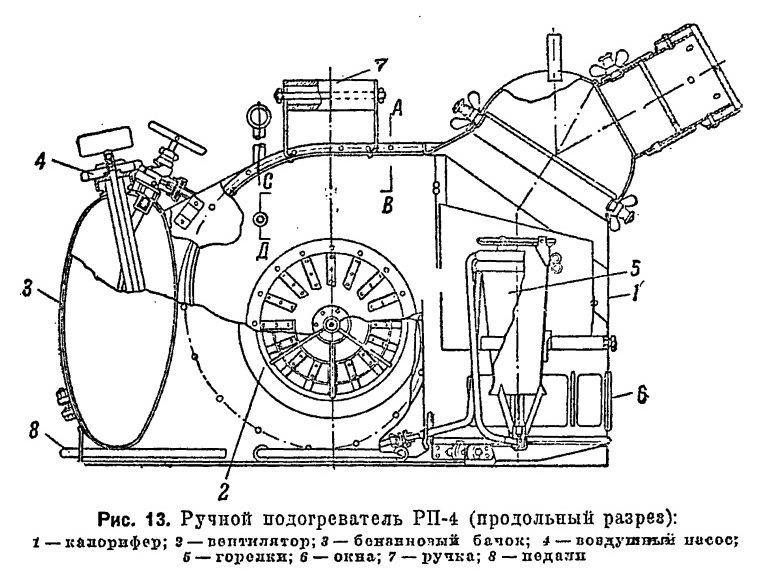

В руководстве есть и ручные, небольшие по размерам устройства. Вот такой РП-4 (ручной пламенный подогреватель), например:

Сами понимаете, что если есть РП-4, то были и остальные 3. Система совершенствовалась.

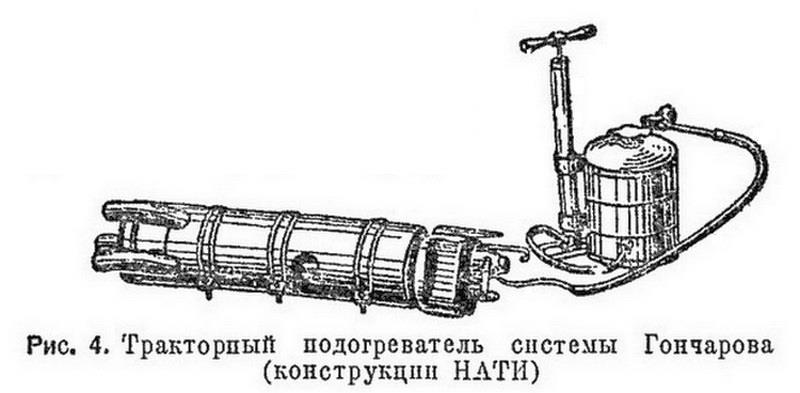

Следующее по размерам устройство, это, наверное, тракторный подогреватель Гончарова, созданный на основе конструкции «НАТИ»:

Длина устройства – 1,2 м, вес – 18 кг, работает на бензине и керосине. Правда для прогрева двигателя на морозе в 30 градусов понадобится целых 45 минут, но это всё же лучше, чем просто стоять. На Т-70 штатно установлен примерно такой же.

Описываются и другие подобные подогреватели, которые могли быть рассчитаны даже не на одно транспортное средство, а сразу на два. Это было важно. Ведь на наших лёгких танках стояли по два автомобильных двигателя.

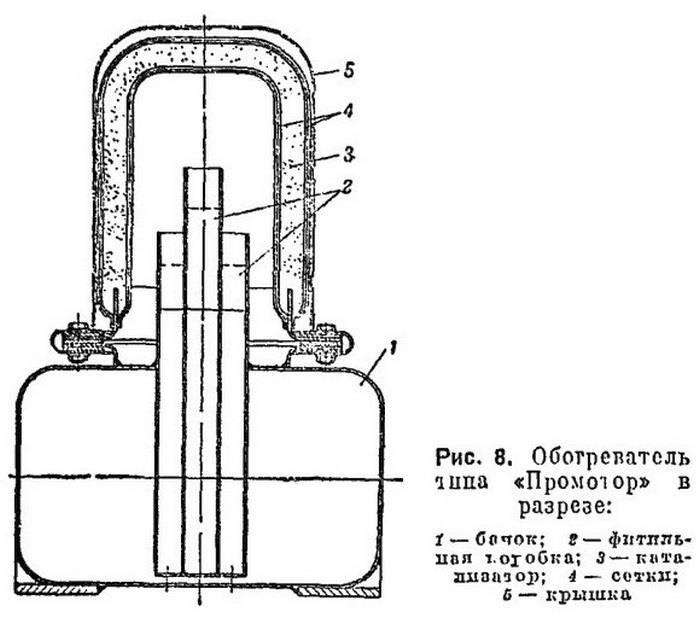

Ещё интереснее подогреватели, которые не использовали открытое горение. Это беспламенные каталитические обогреватели. Их действие было основано на химической реакции паров бензина, которые проходили через раскалённый катализатор. Он представлял собой асбестовую вату, пропитанную солями хлорной платины или солями окиси меди и хрома. Их часто называли «платиновыми». Вот такой подогреватель под названием «Промотор»:

Розжиг такого подогревателя производился вне танка. Во время его работы нужно было соблюдать меры безопасности, так как его головка нагревалась до 800 градусов Цельсия. Понятно, что от тряпочек его лучше держать подальше. Но штука мощная и таким можно было пользоваться даже внутри танка. Такие подогреватели устанавливались по две штуки внутри моторного отделения КВ и Т-34. В моторном отделении лёгкого Т-60 ставили один такой обогреватель.

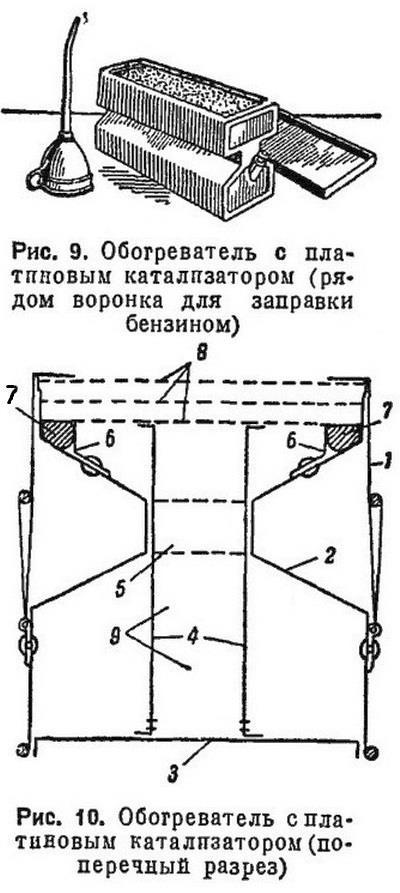

Схожий принцип действия был у обогревателей ОБТ и ОМТ, но внешне они выглядели немного иначе. Вот это ОБТ (обогреватель большой танковый):

Весил такой 11 кг. Работал на бензине, но для розжига нужен был спирт. Температура у поверхности горелки до 400 градусов. Продолжительность работы на одной заправке больше суток. ОМТ (обогреватель малый танковый) весил всего 6 кг, при этом остальные характеристики у него были не сильно ниже. Эти устройства интереснее других, потому что они работали незаметно. Ни огня, ни искр, ни даже дыма. Если всё делать правильно, то безопасная штука. Для определения начала работы в инструкции предлагалось пощупать его рукой. В них была предусмотрена также регулировка интенсивности работы. То есть количество производимого тепла можно было регулировать. К таким же устройствам относятся «бутиленовые подогреватели»:

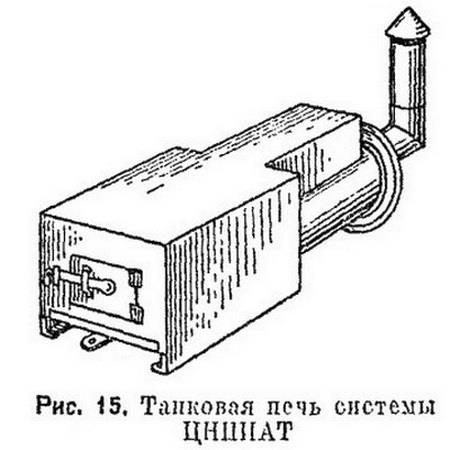

В этой же инструкции упоминались также те самые печки-буржуйки, которые сейчас относят к «солдатской смекалке». Вот картинка такой печки из этого справочника и называется она «танковая печь системы ЦНИИАТ»:

И даже углевые жаровни, которые использовали зимой для обогрева кабины в автомобилях, и которые также относят сейчас к «солдатской смекалке», были предусмотрены и выпускались в промышленных масштабах. Вот эта жаровня из справочника:

Что касается «солдатской смекалки», то она была конечно же. Но если хочется найти её следы, то нужно очень постараться. Ведь такие находки в справочники попадали не часто. Хотя один такой справочник точно был. Он был предназначен для партизан… может быть, как-нибудь потом про него. А лучше сами поищите – там есть много интересного.