Никому не интересный обоз

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодняшний рассказ вновь пойдёт о совсем не героической, абсолютно мирной и бытовой службе — обозно-хозяйственной.

20 век многое изменил в жизни вообще, и в армии в частности. Из состава Вооруженных Сил исчезли отдельные виды и рода войск, взамен них появились новые, более совершенные и грозные, по своей мощи несравнимые с теми средствами уничтожения людей, которые хоть когда-нибудь существовали ранее.

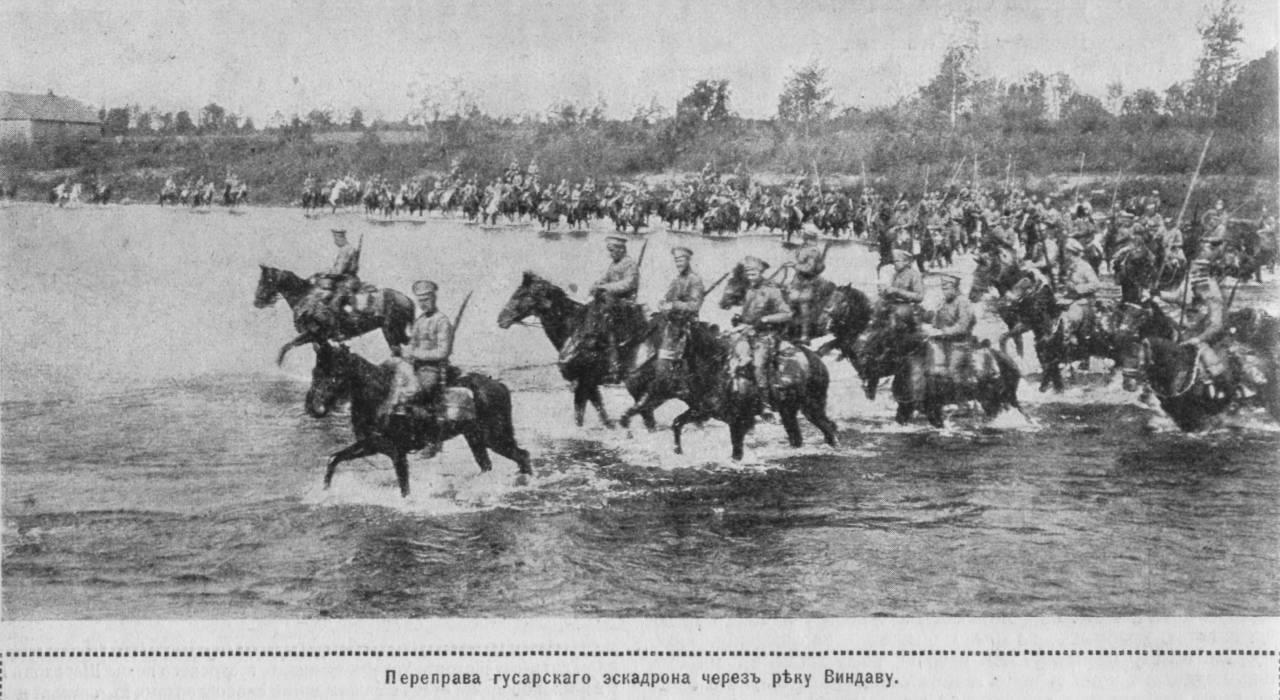

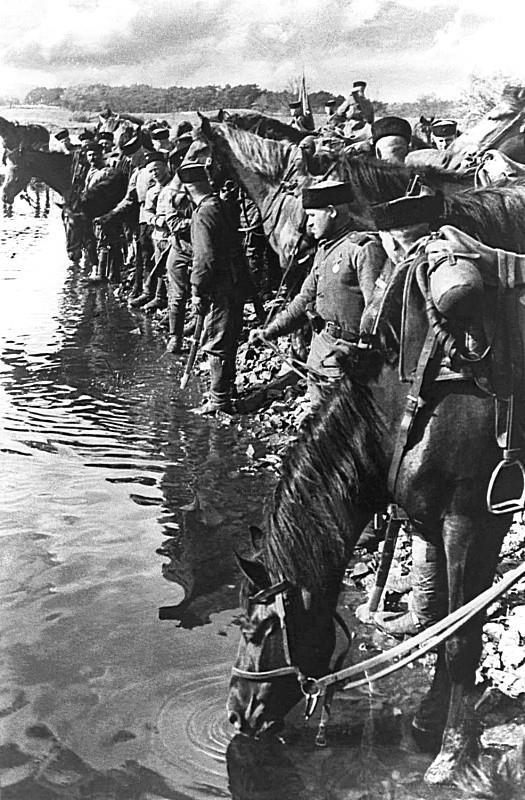

Нет уже прославленной и некогда непобедимой кавалерии, нет и тех служб, которые обеспечивали конницу всем необходимым. Конечно же, лошадь по-прежнему служит человеку, доставляя в труднодоступные места всё необходимое или участвуя в парадах. В некоторых воинских частях армий мира, слово «кавалерийская», осталось только в их традиционных, исторических названиях.

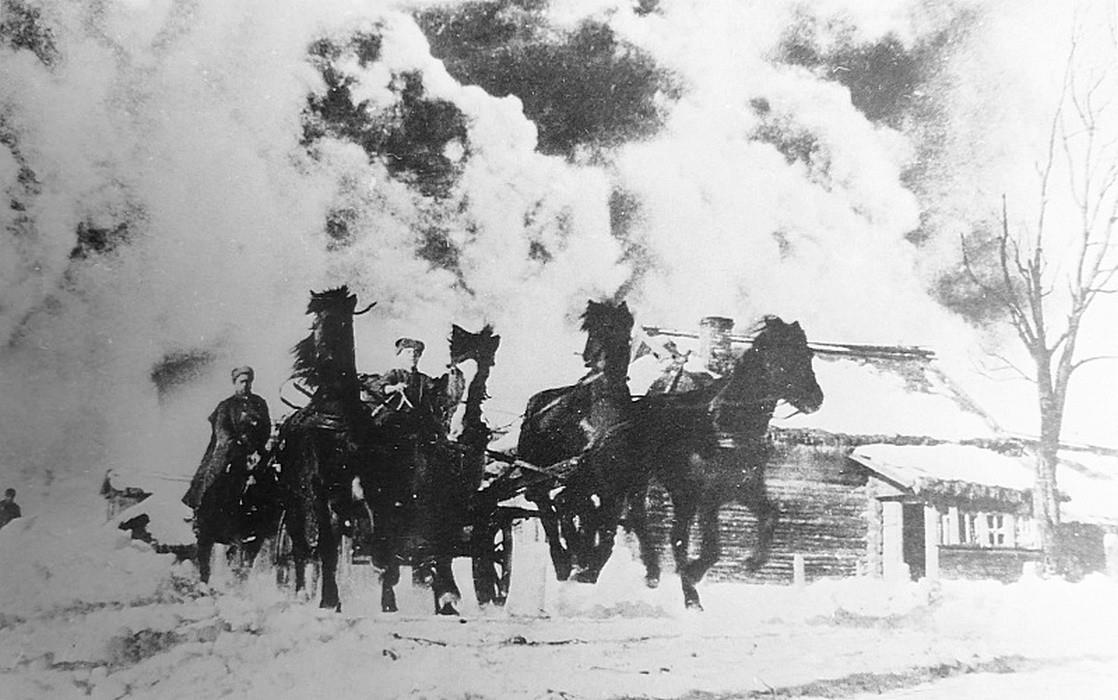

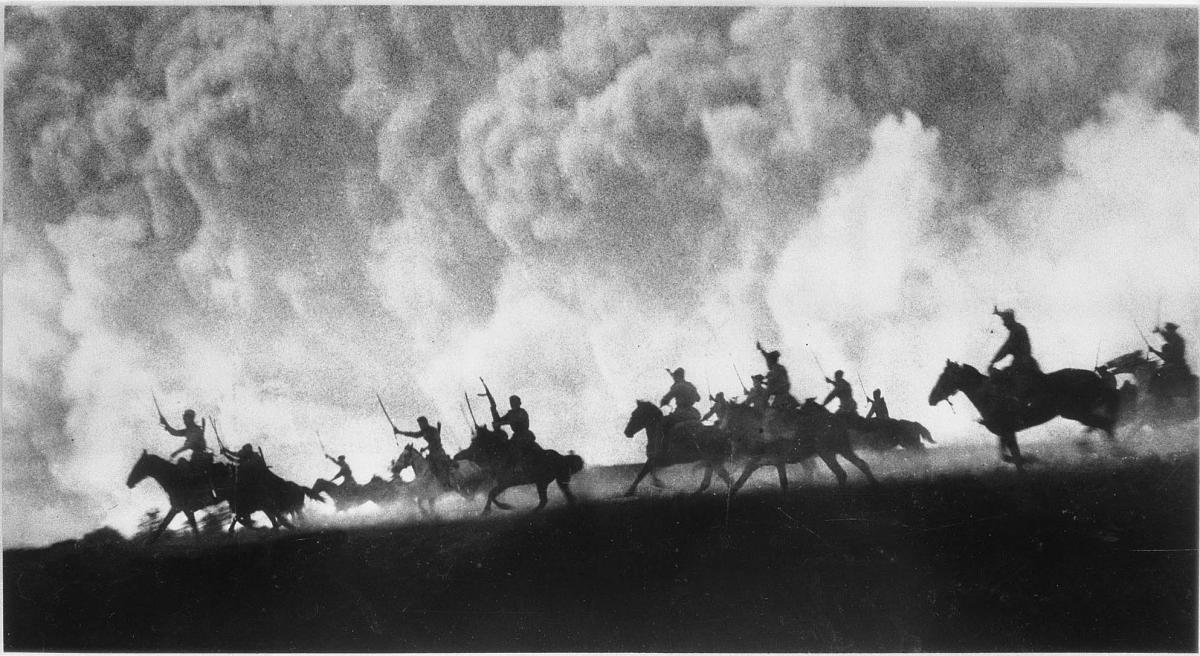

Но, никогда уже конница не вернёт себе той позиции, которая была у неё на протяжении многих веков, никогда конная лавина не захлестнёт своей атакой ошеломлённого противника, не будет больше лихих кавалерийских атак, разве что только в кино. И для подвоза воюющим войскам лошадь с телегой не пригодится, а тачанки остались только на пожелтевших фотографиях былых времён, да в лихой песне.

Так почему автор вытащил из нафталина, слегка отряхнул и предлагает прочитать документы давно не существующей службы. Ответ прост — подвоз и питание. И само собой обеспечение героических кавалерийских корпусов и дивизий. Если 22 июня 1941 г. в Красной Армии насчитывалось 13 кавдивизий и 116 тысяч конных бойцов, то к весне 1943 г. кавалерийских дивизий было уже 26, и в них воевало боле четверти миллиона красноармейцев.

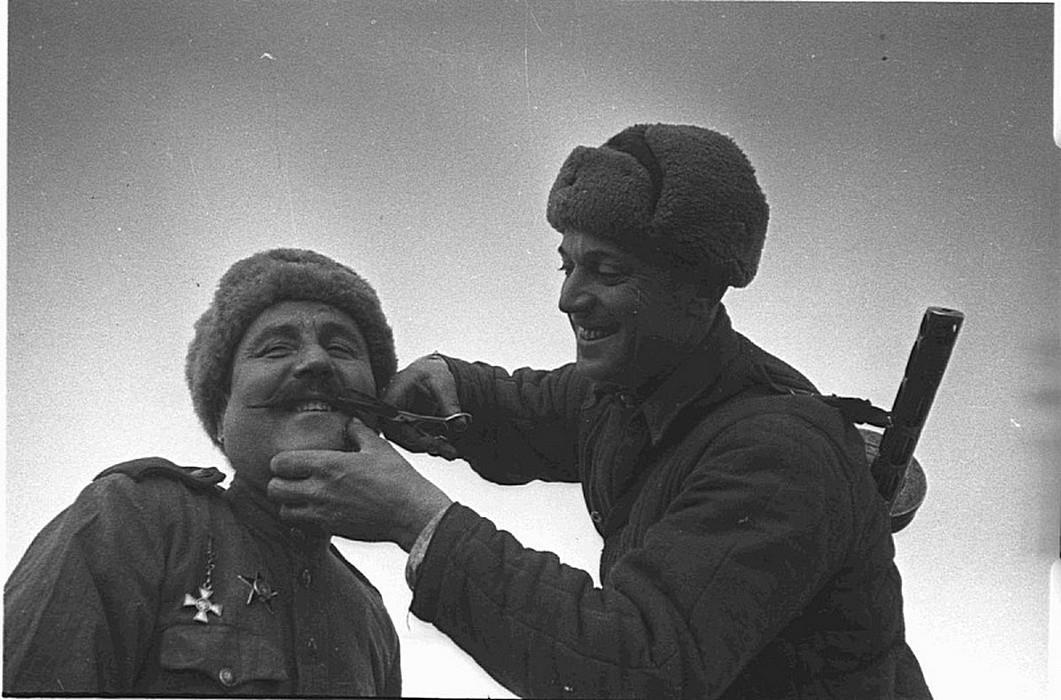

Два кавкрпуса, Донской и Кубанский, считались казачьими, 7 из 8 корпусов кавалерии носили звание гвардейских. Имена комкоров, командовавших кавалерийскими объединениями, генералов П.А. Белова, Л.М. Доватора и И.А. Плиева, известны многим ещё из далёкого детства.

генералы: Белов Павел Алексеевич Доватор Лев Михайлович Плиев Исса Александрович

По состоянию на 22 июня в РККА численность лошадей составляла 526,4 тыс. голов, а уже к 1 сентября — 1 млн. 324 тыс. По штату пехотного полка полагалось 350 лошадей, пехотной дивизии — 3039.

Вопреки утверждениям о супермеханизированной гитлеровской армии, накануне вторжения в СССР, в германских войсках использовалось свыше миллиона лошадей, 88% из которых находилось в пехотных дивизиях. В конце 1944 г. гитлеровцы сформировали 1-й конный корпус, состоявший из немецких и венгерских кавалерийских дивизий, создали две кавалерийские дивизии СС.

гитлеровские обозники в боях с Маршалом Распутицей и генералом Мороз

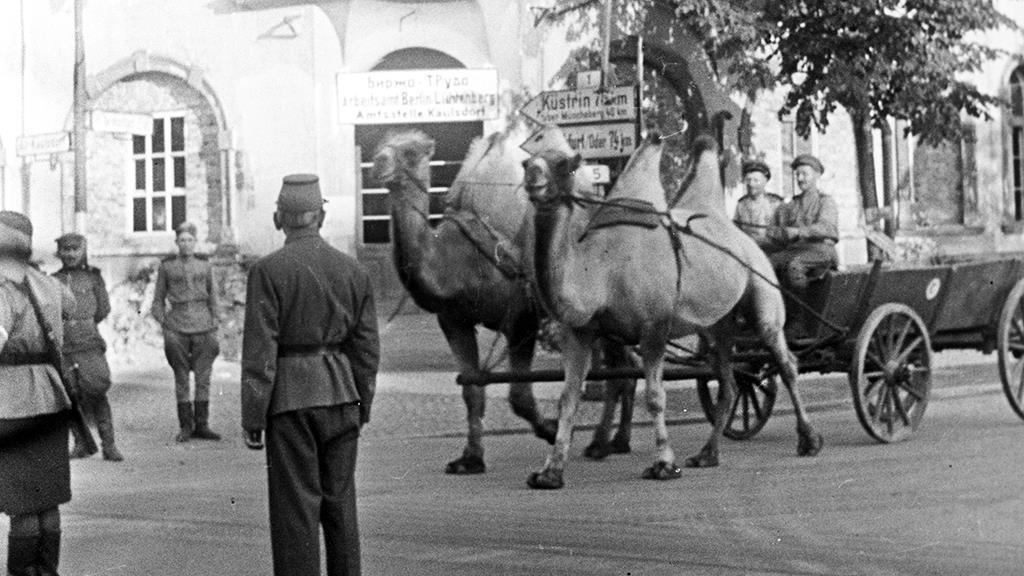

И всё это огромное поголовье лошадей необходимо было обеспечить. Не только упряжью и подковами, но ещё сёдлами разных образцов, телегами, вьюками, гвоздями, шипами для подков. А ведь ещё на службе РККА были олени, собаки, даже верблюды, а обозное хозяйство, предназначенное для многочисленных ездовых животных, (нарты, вьюки, упряжь и прочее) очень сильно отличается от такового, заготовленного для лошадей.

Кроме того, более полумиллиона голов безвозмездно и очень своевременно поставила Монголия (большой привет свидетелям «бесплатного» американского Ленд-лиза). И это при том, что сама Монголия осталась с минимумом поголовья. И на монгольских лошадок было необходимо изготовить свою упряжь, сёдла и прочее, очень они отличались по своим физическим кондициям от привычного поголовья.

И всё это также не интересно настоящим, профессиональным историкам. Открытые и доступные документы остаются не востребованными. Может профессионалы не правы? Прежде, чем ответить на этот вопрос положительно или отрицательно, предлагаю прочитать документ:

д/с: «Отчёт о работе Управления Обозно-Хозяйственного Снабжения Главного Интендантского Управления Красной Армии по снабжению Красной Армии обозно-хозяйственным имуществом в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. , главы 1, 2»:

Мобилизационная заявка на год войны

и прохождение её в промышленности

В общем-то заметно, что промышленность не очень торопилась выполнить военный заказ. Неготовность многих предприятий, отсутствие комплектующих, попросту не позволяло это сделать.

С началом войны изменится всё. Найдутся и резервы, и ресурсы, будет использована каждая возможность, привлечены все изготовители, включая артели и шорников, работавших индивидуально, и Красная Армия всё же будет обеспечена полностью. Специально для верующих в «святой бесплатный Ленд-лиз» хочу сообщить — по линии обозно-хозяйственного следов поставки кухонь полевых, термосов и прочего, относящегося к номенклатуре УОХС не обнаружено. Если у Вас есть какие-либо иные сведения, то подтверждающие Вашу теорию документы, прочитаю с большим удовольствием.

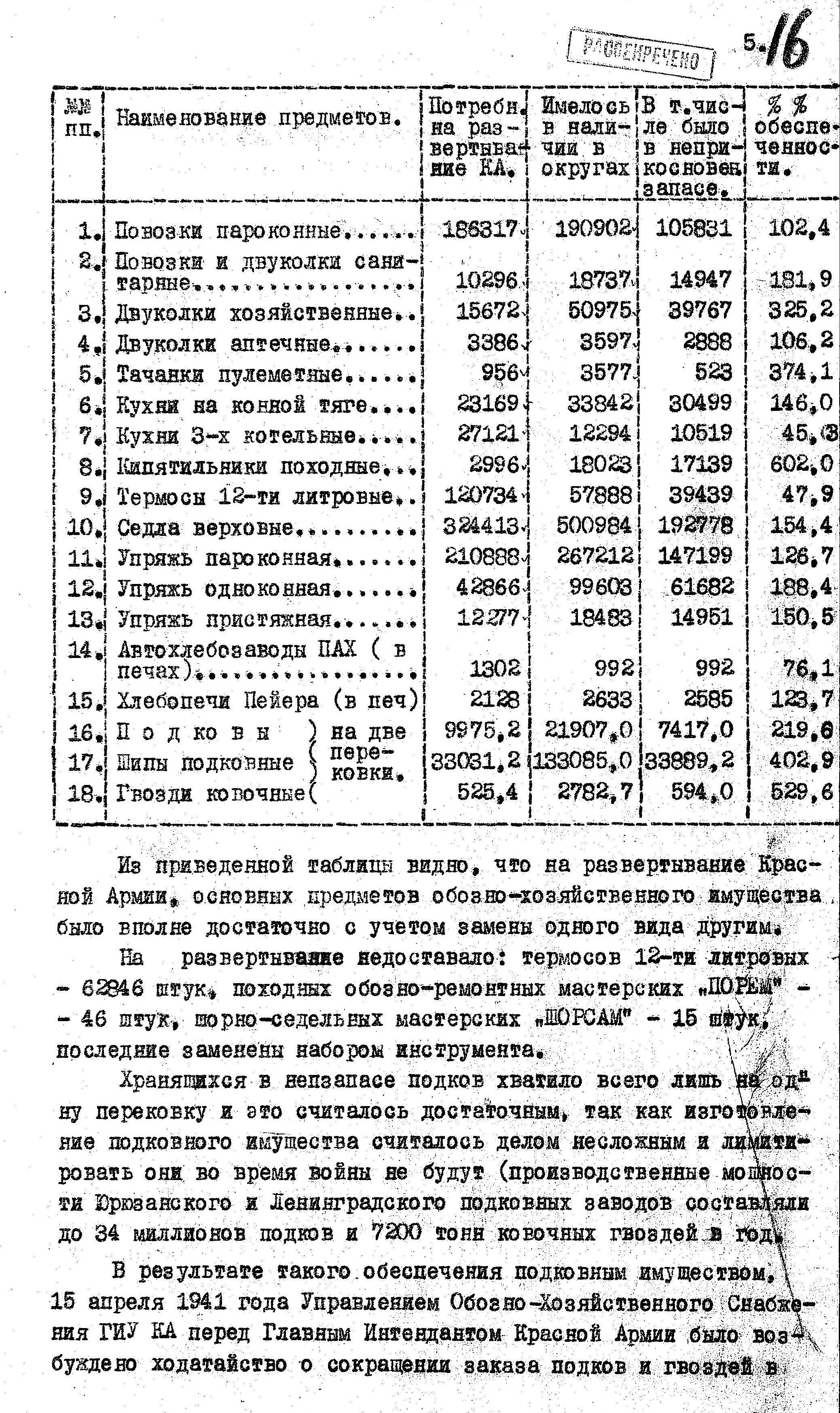

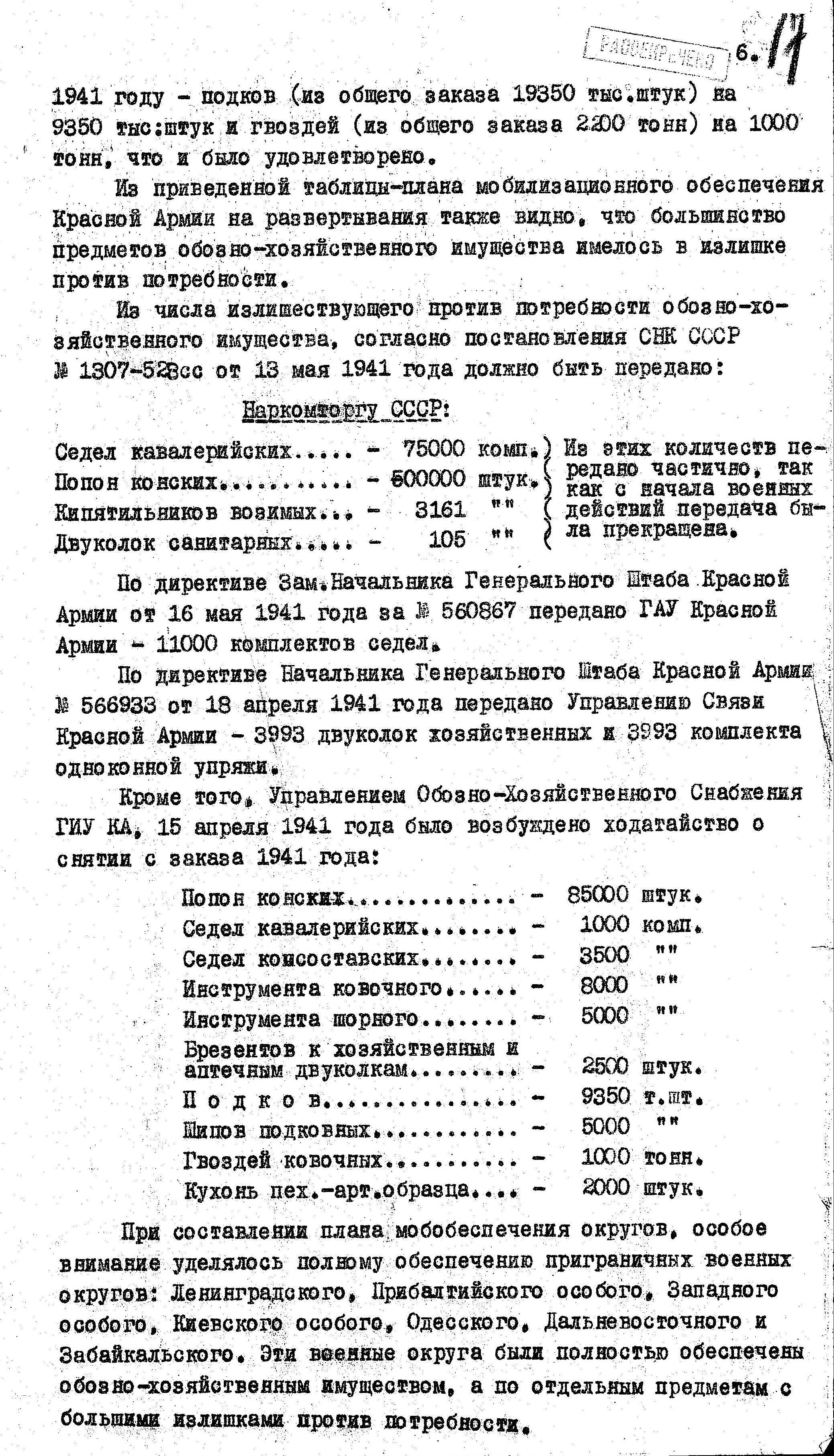

Состояние ресурсов обозно-хозяйственного снабжения

к началу войны

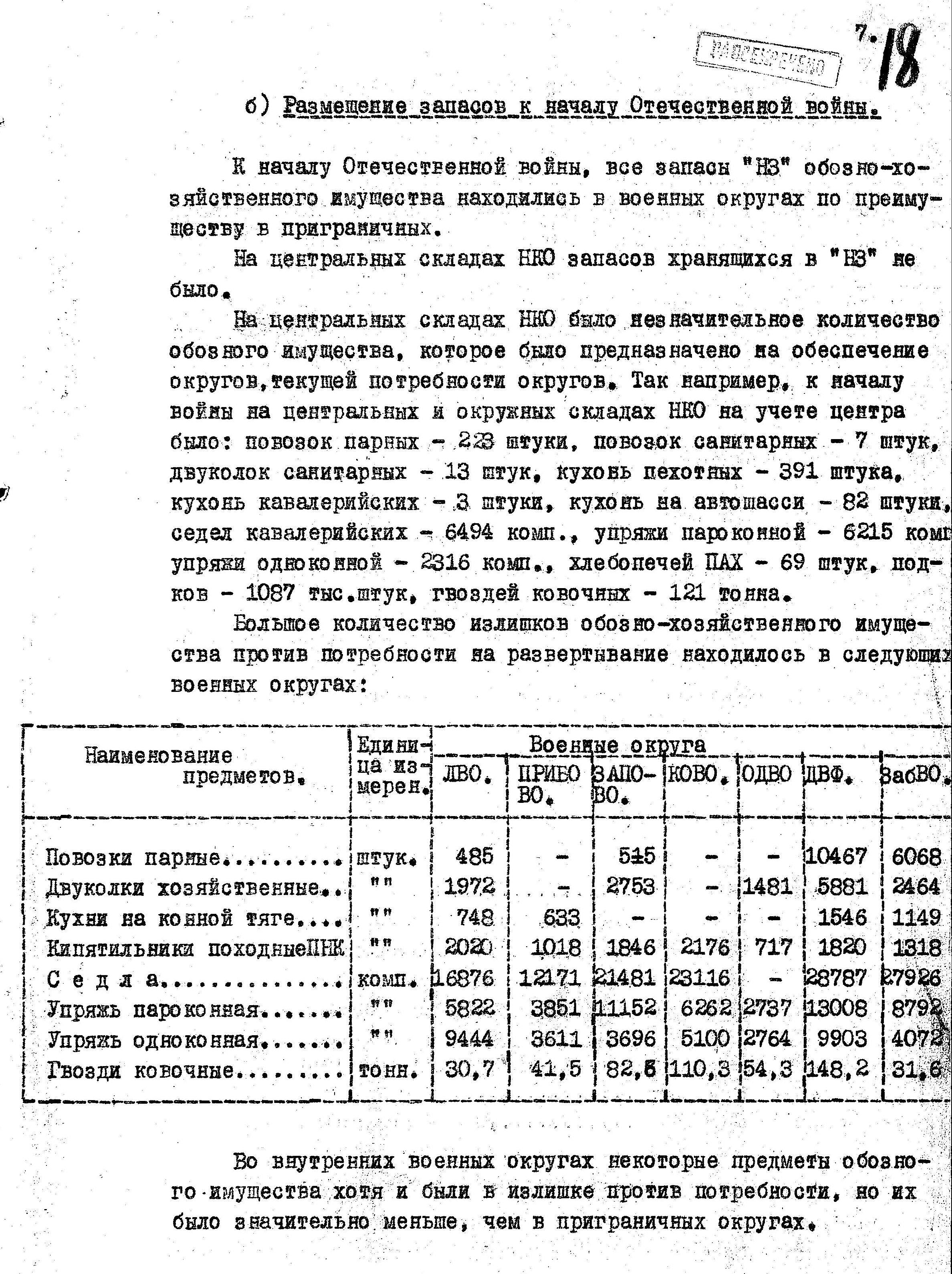

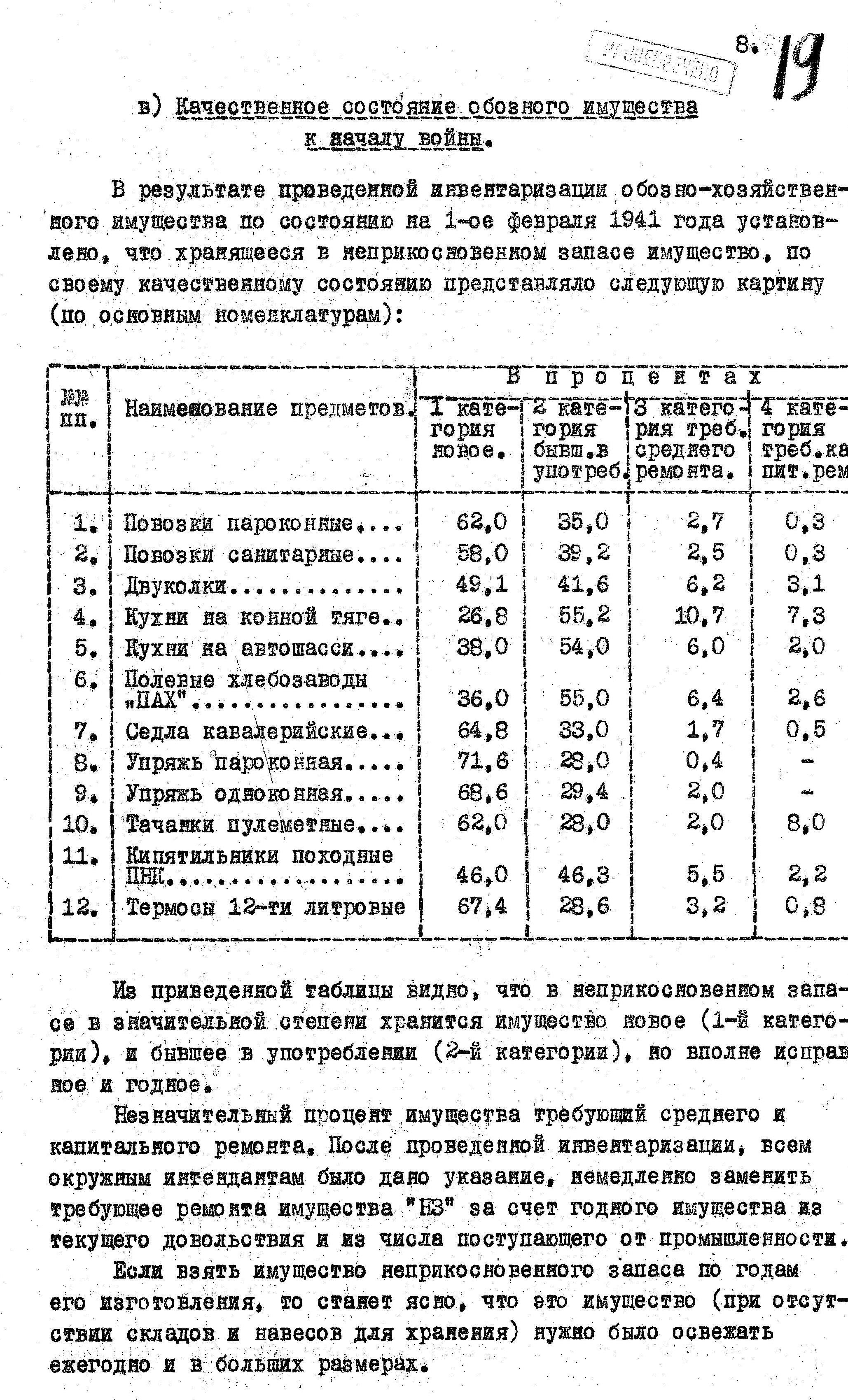

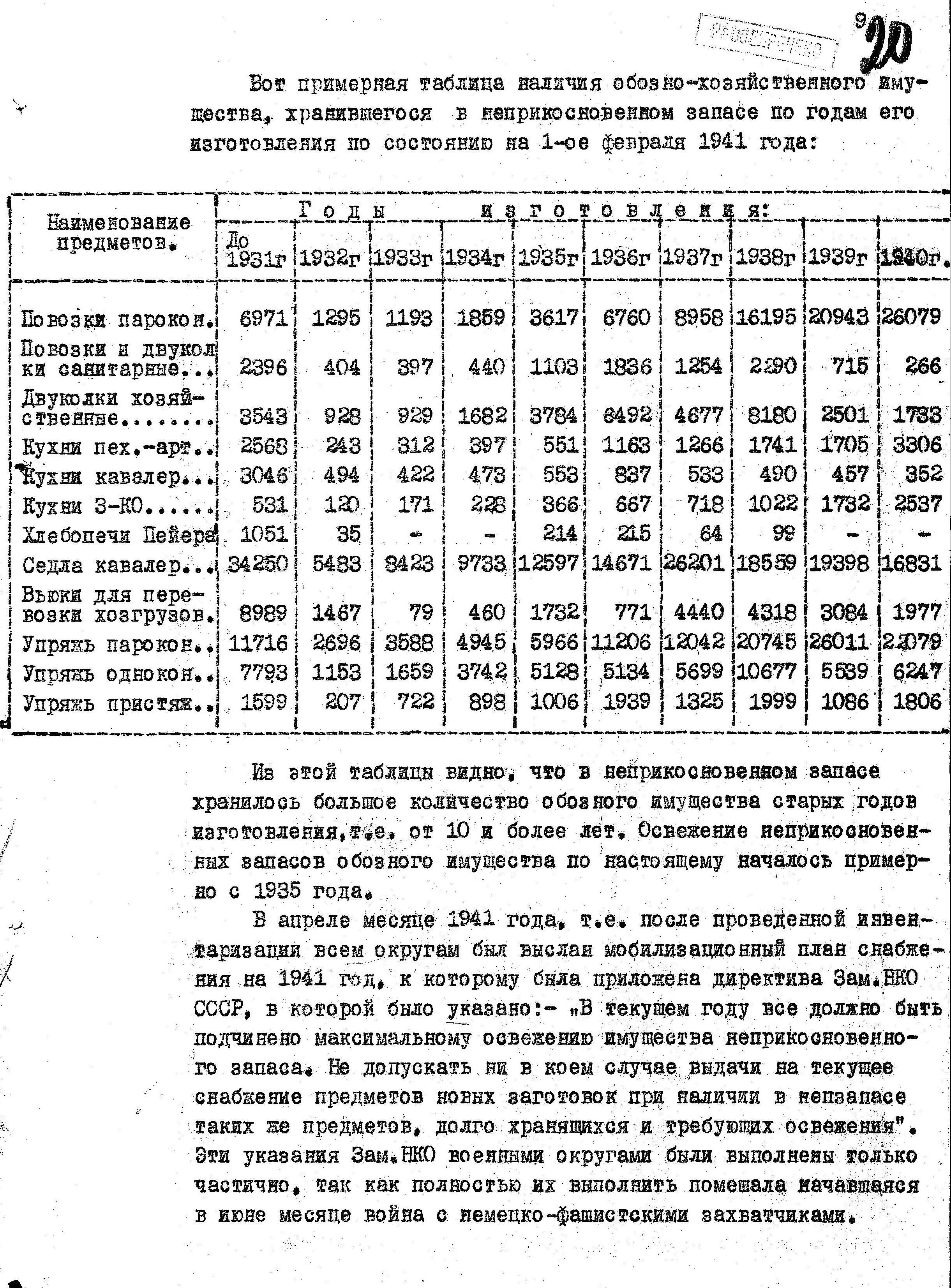

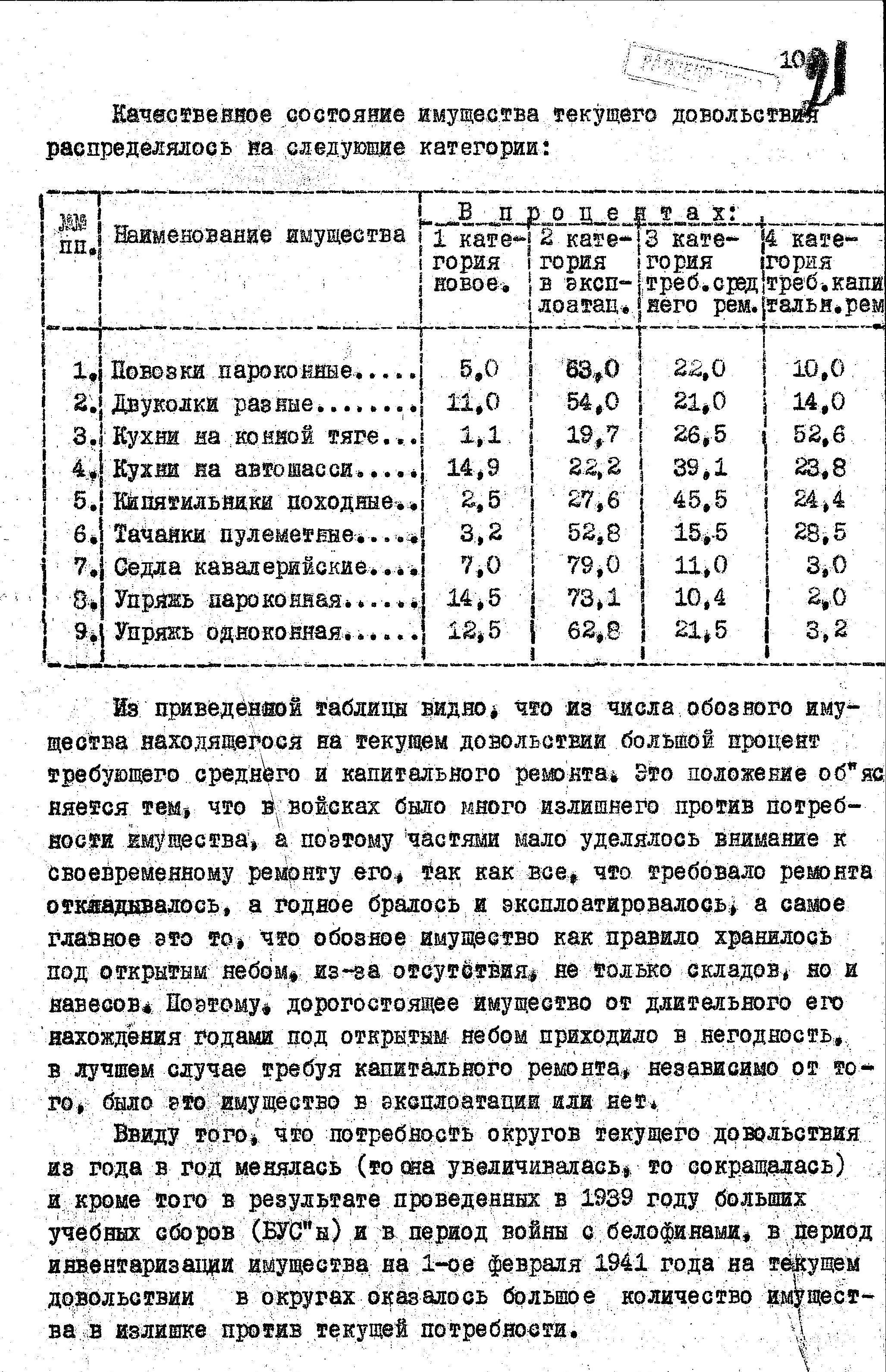

А эта глава — просто пламенный привет поклонникам теории Резуна, свято верующих в «Планы захвата Парижа» или «Броска до Ла-Манша». И дело не в недостаточной обеспеченности военных округов запасами, это не так и страшно, пережить можно.

В главе речь идет о передаче народному хозяйству излишествующего имущества и уменьшению заказа на поставку обозного имущества. Гужевой транспорт — основное и самое массовое средство подвоза РККА. Если армия готовится к наступлению, то она должна не передавать в хозяйство излишки, а напротив, накапливать резерв, на случай выхода из строя штатных повозок, срочно начать ремонт существующего, в общем делать всё, чтобы не допускать ситуацию, когда наступление остановилось из-за того, что нет транспорта или тылы отстали.

А если почитать ещё и переписку между военными округами и Управлением, то выясняется, что по мнению окружного начальства, излишествующих повозок и прочего, было ещё больше. И предложений по продаже или безвозмездной передаче транспортных средств колхозам было немало.

К концу июня 1941 года всё изменится и обозно-хозяйственного имущества будет не хватать. Изменится тон писем и телеграмм, всем срочно понадобится то, что вчера считалось лишним.

Состояние обеспеченности 14 военных округов (из 17) к моменту развёртывания

по отдельным видам обозно-хозяйственного имущества

Первые дни войны показали, что решение вопросов снабжения бойцов и командиров полевыми кухнями и термосами, а гужевых батальонов — повозками, возможно решить в кратчайшие сроки только за счёт их изъятия из внутренних, не воюющих округов. Всё изъятое сосредотачивать на центральных складах, непосредственно подчинённых УОХС, для дальнейшего маневра силами и средствами.

ВЫВОД:

Решение, принятое командованием Управления обозно-хозяйственного снабжения Красной Армии полностью оправданное и как впоследствии оказалось — единственно верное.

Один очень умный военачальник говорил: «Начальник тыла без резервов — уже не начальник тыла, это беспомощный созерцатель нарастающей трагедии. Поэтому он должен собрать все свое мужество, самообладание, волю, чтобы удерживать в своих руках резервы, пока не наступит крайняя надобность ввести их в дело, чтобы не лишиться резервов преждевременно, уступив бесконечным требованиям, просьбам и даже угрозам с разных сторон.

Забота о разумном использовании тающих с каждым днем ресурсов, о постоянном их восполнении, о резервах — общий закон войны, абсолютно обязательный и для начальника тыла.»

Генерал-лейтенант интендантской службы Антипенко Николай Александрович

На этом пока всё.

P.S. Уважаемые читатели! Если Вас не затруднит, сообщите пожалуйста, есть ли смысл каждую публикацию документов снабжать какими-то собственными комментариями. Может проще публиковать для ознакомления и чтения только сам документ, а после обсуждать именно прочитанное? И интересны ли Вам документы (отчёт) обозного управления?

С удовольствием отвечу на ваши вопросы или предложения.

С искренним уважением ко всем читающим, критикующим и комментирующим, Александр (на АТ — mobibos).