План обеспечения отражения агрессии Японии на Дальний Восток

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Признаюсь, был в корне не прав, когда в одной из публикаций предположил, что Командование РККА, после событий на озере Хасан и реке Халхин-Гол, не считало японскую армию слишком серьёзным противником.

Оказывается – ещё как считало. И усиленно готовилось к тому, что Япония выступит на стороне гитлеровской Германии и нападёт на Советский Союз. Этим объясняется и то, что Дальневосточный фронт за все годы войны так и не был переформирован в военный округ, хотя все основные события разворачивались в очень отдалённых регионах, но окончательно убедили\ в этом очередной документ.

На первый взгляд, ничего такого странного в нём нет. Дата – 7 августа 1941 года, враг рвётся вглубь страны, а интенданты решают, какие предприятия будут поставлять имущество на Дальний Восток, в случае нападения ещё и Японии.

Заместитель Наркома обороны генерал-лейтенант Хрулёв, считал, что в случае боевых действий по отражению агрессии Японии, Дальневосточный фронт должен был обеспечиваться за счет подачи материальных средств от поставщиков Сибири и Дальнего Востока. Но реальность не позволяла это реализовать.

д/с: Доклад Управления вещевого снабжения в Совет Народных Комиссаров СССР о возможном распределении заказа на поставку имущества для ДВФр

Чтобы излишне не перегружать текст, перечень предприятий, на которых предлагалось разместить заказ на поставку, уберу под спойлер. Раздельно: предприятия, расположенные в Сибири, Средней Азии и на Урале; предприятия с Европейской части территории СССР

Чтобы излишне не перегружать текст, перечень предприятий, на которых предлагалось разместить заказ на поставку, уберу под спойлер. Раздельно: предприятия, расположенные в Сибири, Средней Азии и на Урале; предприятия с Европейской части территории СССР

Из документа хорошо видно, насколько слабо была развита сеть промышленных предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке. Да и Средняя Азия с Уралом не могли похвастаться серьёзной базой фабрик лёгкой промышленности.

Если с обувью и, по большей части, с обмундированием вопрос всё же закрывался, то с поставками белья, снаряжения, а главное – тёплых вещей, промышленность, расположенная за Уралом, самостоятельно не справлялась.

Не лучше дело обстояло и со складской сетью, со складами и перевалочными базами. На всю Сибирь и Дальний Восток, с учетом создаваемого склада в Комсомольске их было всего 7. По состоянию на конец июля 1941 г., в РККА имелся (в том числе вновь создавался) 41 склад обозно-вещевого снабжения. Из запланированных к формированию 47 отделений окружных обозно-вещевых складов (филиалы складов с правами самостоятельных подразделений), на Уральский округ приходилось 2, Сибирский – 7, Забайкальский – 2. На такой огромный регион – не густо.

д/с: Директива: Список сети вещевых складов,

по состоянию на июль 1941 г.

Сам перечень убираю под спойлер. Если кто-то заинтересуется, то может найдёт в нем хорошо знакомый населённый пункт.

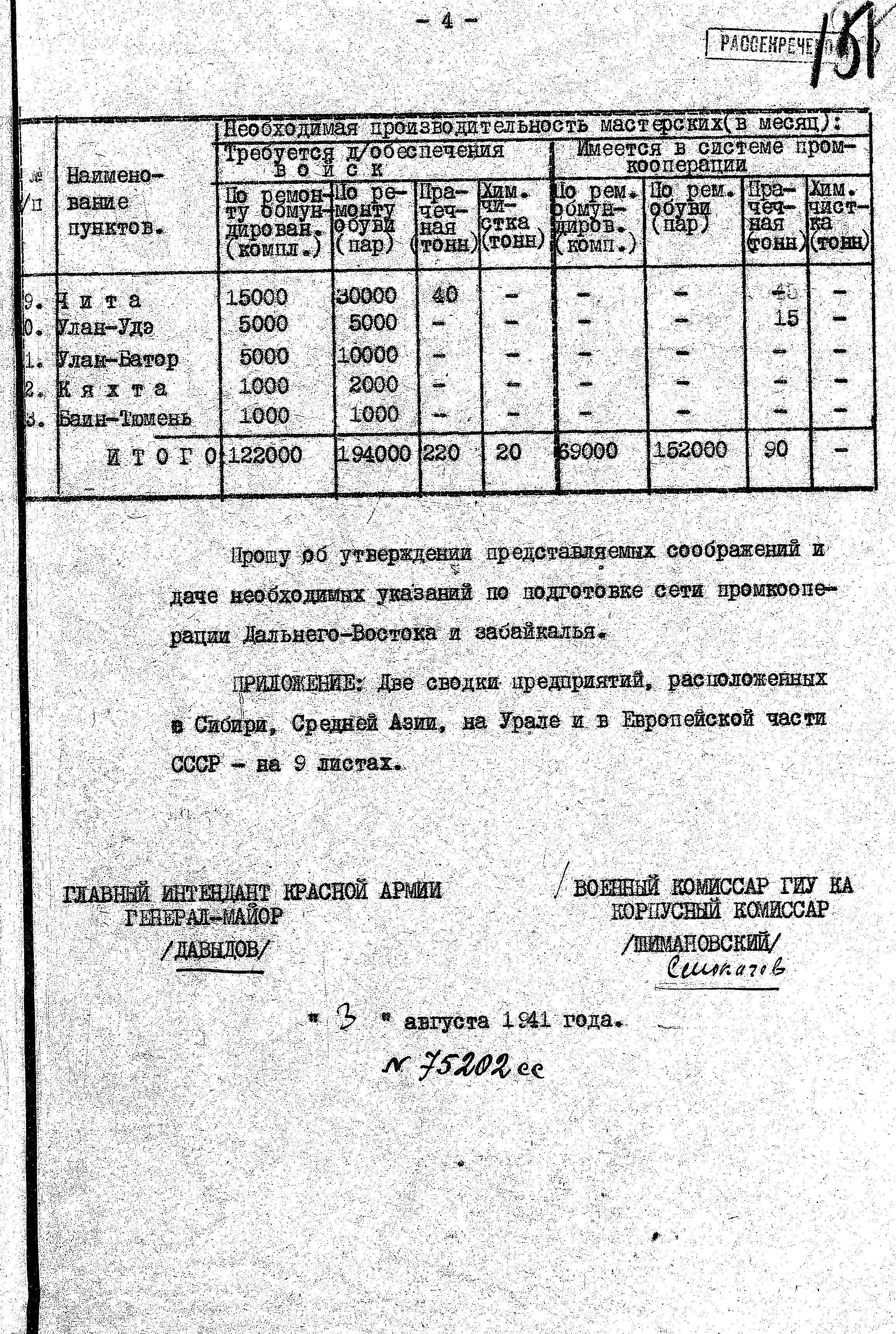

С ремонтом вещевого имущества и стиркой белья, Дальневосточный фронт справиться собственными силами также не мог. С учётом привлечения предприятий промысловой кооперации, ремонтировалось 57% обмундирования, 78% обуви, стирка обеспечивалась только на 41%, средств для проведения химчистки не было вовсе.

И это ещё очень поверхностный расчет, к примеру, не рассматривается самое сложное – чистка и ремонт тёплых вещей, с этим вопросом интенданты столкнуться позднее, впрочем решат они его вполне успешно.

К чему я привёл этот документ, кроме того, что признался в собственной ошибке? Да просто это очередной привет от интендантов 1940-х поклонникам резуна.

Я очень тщательно просмотрел все дела с документами 1941 года. Ни одного документа, хотя бы косвенно подтверждающего эти сказки в них нет.

Получается забавная картина: обозно – хозяйственная служба к массированному наступлению до города Парижу (или Берлина) – не готовится. Напротив, она уменьшает заказ на ряд предметов обозного хозяйства, а часть его – передаёт в народное хозяйство.

Вещевая служба тоже ничего не планирует, для организации наступления на столь значительное расстояние. То есть, для обеспечения Дальневосточного фронта она планирует поставку 700 тысяч комплектов, а для западного направления – ровным счётом никаких расчётов нет.

Планировали наступать, не используя никаких дополнительных ресурсов, поставок материальных средств? Извините, но так не бывает.

Во всех отчётах, красной нитью, проходит одна мысль – при проведении больших сборов и в войне с Финляндией, были израсходованы значительные ресурсы. Обеспеченность РККА уменьшилась не на доли процентов, а в разы.

Могли ли «планы захвата Парижа» быть разработаны ранее, и я их попросту не нашёл? На этот вопрос можно ответить однозначно – нет. Даже, если план материального обеспечения мифического наступления был бы разработан ранее, то он однозначно был бы полностью переработан в 1940, а тем более – 1941 году. Почему? Обеспеченность основными средствами изменилась в разы, только по вещевому имуществу она увеличилась в 3 раза. В 1940 году был принят новый план поставок от предприятий промышленности на год войны, предусматривающий значительное увеличение объёма поставок, а значит, и предприятий-изготовителей, а также поставщиков сырья.

Значительно увеличилась и потребность РККА в материальных средствах. Это связано и с увеличением численности Красной Армии, и с тем, что по итогам войны с Финляндией, изменился, также в сторону увеличения, подход к планируемым потерям и расходу материальных средств.

Кроме того, в конце 1940 года были приняты новые нормы снабжения вещевым имуществом, часть предметов была исключена, взамен некоторых введены новые, включен обширный перечень тёплых вещей. И если часть предметов можно было бы в планах оставить без изменений, ограничившись общим названием (головные уборы, обувь и т.п.), то многие – обязательно должны быть включены в такой план.

Может войну планировали завершить за 2-3 месяца и тёплые вещи не понадобились бы? Тогда и в план их включать не надо. В очень глубокой теории такое могло бы быть, но, как говорилось ранее – Красная Армия тщательно изучало опыт войны с белофиннами и точно бы перестраховалось, пусть и заказали бы имущество для обеспечения красноармейцев зимними вещами, в меньшем количестве.

Всё вышеперечисленное – действительно, значимые, существенные изменения. В таких случаях речь о корректировке данных даже не идет, все планирующие документы однозначно перерабатываются полностью.

К тому же, представленный Вашему вниманию документ разрабатывали те же люди, которые занимались планированием и в предыдущие годы. А с учётом того, что многие командиры, служившие в Интендантском управлении, непосредственно участвовали в Первой мировой, о том, насколько германец серьёзный противник они знали не понаслышке.

Перед публикацией поста, захотел освежить в памяти писанину резунов, солониных и их последователей (вернее пытался найти название наступательной операции, казалось, что резун её как-то называл). Понял главное – убедить в чём-то, а тем более – переубедить, таких граждан попросту не реально.

Вообще, статьи, посвященные очередной «суперсекретной» папке, как обычно, хранящейся в специальном сейфе, у главы государства, очень забавные. Авторы, словно сговорившись, знают о чём думали или чем руководствовались исторические личности. Тут впору в РенТВ уверовать. Ещё бы, люди, называющие себя историками, свободно читают мысли давно умерших, то есть ещё и спиритизмом свободно владеют.

Особенно порадовала фраза, что И. Сталин, руководствовался в своей деятельности не реальным положением дел, а марксистско-ленинским учением. С чего они это взяли? Военные регулярно и постоянно докладывали о состоянии Красной Армии в СНК СССР и ЦК ВКП (б). Назвать эти доклады не соответствующими реальности – не получится, напротив – обстановка близка к реальной и негатив не особо и скрывается. Осталось только написать, что И. Сталин читать не умел, другого подтверждения словам этих исследователей, пока не нашёл.

Многие утверждения, кроме улыбки, ничего больше вызвать не могут. Одна только фраза, что разработчик плана наступления на Германию, не доверял машинистке и только поэтому всё оформлял от руки, явно показывает, что автор вообще не имеет ни малейшего представления о принятом в те годы порядке оформления отдельных документов. Да, были документы, которые в обязательном порядке отрабатывались вручную, запрещено было их печатать на машинке. И чего в этом удивительного? Были планы, некоторые данные в которых заполнялись только карандашом, ну так на то это и планы, некоторые только так и ведутся, особенно в воинских частях. И что, сделать вывод, что в РККА чернил не было?

А сам разбор плана – это нечто. И вроде объясняли им учёные, историки, военные, что бред пишут, но резуно-солонинцы продолжают фантазировать на военные темы. Да обычный план, предусматривавший оборону и последующее контрнаступление. Вполне нормальный, только не обеспеченным вооружением, военной техникой и материальными средствами, да задачи уж больно далеки от реалистичности. А так – вполне нормальный. Чтобы не разбирать каждый абзац, предлагаю посмотреть на действия Красной Армии при проведении контрнаступательной операции на Курской дуге, и станет гораздо понятнее, о чём говорилось в документе, выдаваемом поклонниками резуна за план агрессии.

А чтобы потешить их любопытство, и придумать очередные завиральные теории, предлагаю ознакомится с документом, устанавливающим очередность снабжения военных округов РККА.

д/с: указание по очередности подачи вещевого и обозно-хозяйственного имущества НЗ по округам. 24 апреля 1941 г.

В общем, всё логично и понятно. В первую очередь накапливаются запасы в приграничных военных округах: трёх особых (Киевском, Западном и Прибалтийском), а также в Одесском ВО. Дальневосточный фронт и, в общем-то тоже приграничные: Ленинградский, Закавказский и Забайкальский военный округа – во вторую.

А про остальные документы, с января и по июнь 1941 г. мы поговорим в другой раз. А дальше, если интересно – так и продолжим, по месяцам, годам и различным мероприятиям, восстанавливая некоторые малоизвестные или вовсе неизвестные события Великой Отечественной.

Выводы:

1. Вероятность вступления Японии в Великую Отечественную войну, Советским Правительством и командованием Красной Армии рассматривалась как очень высокая.

2. К нападению Японии готовились, планы по отражению возможной агрессии – прорабатывались.

3. Увы, но своими ресурсами Дальневосточный фронт обойтись не мог. Несмотря на все усилия по развитию Сибири и Дальнего Востока, промышленность там была развита всё же достаточно слабо.

4. За время, прошедшее с русско-японской войны, складская сеть значительно расширилась, что бы не говорили, на советская власть к вопросам логистики, уделяла немалое внимание. Мало складов? А куда больше, особенно стационарных складов. Они на ровном месте не появляются. Судя по итогам войны с Японией в 1945 году, их вполне хватило для бесперебойного и своевременного снабжения.

5. А чем так важна вещевая служба для боевых действий? Подумаешь, останется летом солдат без смены белья, портянок не хватит или сапог порвётся. Так он всё это трофеями возьмёт. Во-первых, в отличие от гитлеровцев, РККА трофеи основным способом снабжения армии не считала и в планах не учитывала. А во-вторых, и это пожалуй основное, по линии вещевой службы шли ремни для винтовок, автоматов и прочей стрелковки, множество предметов снаряжения, также необходимых для ношения оружия, брезенты, для техники, ткань, для обозначения полевых аэродромов и прочик указаний лётчикам, шлема стальные, и прочее. В общем, крайне необходимых на войне предметов, вещевая служба поставляла достаточно, и без их планов - никак.

6. Планов агрессии СССР против Германии и даже намёков на их существование – по-прежнему нет, и судя по всему, они существуют только в голове создателей мифа и активных его проповедников. Уверенным в том, что в силу «ужжжжжасной секретности» интендантов к их разработке не привлекали, могу только напомнить известное правило: армия, без тыла, наступает быстро, но недолго.».

На этом на сегодня всё.

Возможно, что у Вас будут и другие выводы. Обязательно их прочитаю и дополню текст, с указанием автора.

С искренним уважением ко всем читающим, критикующим и комментирующим,

Александр (на АТ — mobibos).

С удовольствием отвечу на ваши вопросы или предложения.