Будто можно те на эти

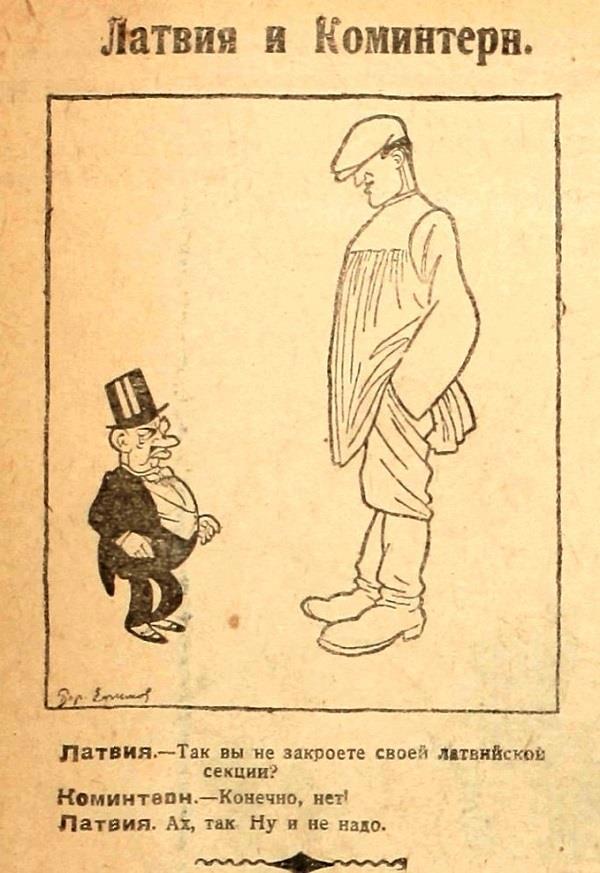

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокКарикатура Бориса Ефимова "Латвия и Коминтерн" многих повеселит и сегодня.

Смысл интуитивно понятен - Латвия потребовала от Коминтерна немедленно закрыть латвийскую секцию этой международной организации. Коминтерн, разумеется, отказал в традиционно грубой форме, Латвия пилюлю проглотила. Вот, собственно, и вся история.

Ехидные реплики в стиле "Тяжкая судьба лимитрофа", "Сто семнадцатое латышское предупреждение" или "Иначе будет как прошлый раз" просто напрашиваются. Особенно в свете нынешних непростых отношений малых балтийских государств с Россией.

Но вот мне почему-то не хохочется. Да, малое государство в большой политике часто дает поводы для шуток.

Вот только люди в нем живут не маленькие.

А такие же, как и везде.

Скорее всего, проблема только в том, что я знаю историю латвийской секции Коминтерна. А она совсем не веселая. Как говорил один древний еврейский царь: многие знания - многие печали. История вообще стимулирует мизантропию.

Если очень коротко, то дело было так. Латыши, как вы помните, к удивлению многих, более чем активно поддержали Октябрьскую революцию, а знаменитый латышские стрелки стали самыми боеспособными отрядами большевиков.

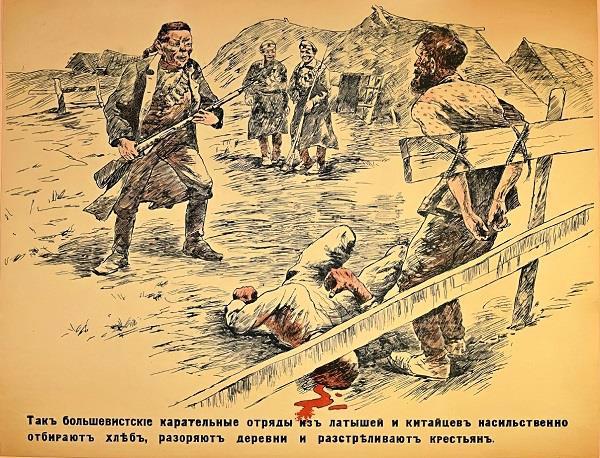

Белогвардейская карикатура времен Гражданской войны «Так большевистские карательные отряды из латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, разоряют деревни и расстреливают крестьян».

В силу этого попытка установления советской власти в Латвии была, наверное, неизбежной. Она и произошла. Первое появление на карте мира Латвийской Социалистической Советской Республики - очень длинная и сложная, хотя и очень интересная история.

Скажу лишь, что латышские стрелки заняли почти всю территорию страны и провозгласили Советскую Латвию, вот только просуществовало это государство меньше двух лет, с 17 декабря 1918 года до весны 1920 года.

Обратно в Россию латышских стрелков выбили совместными усилиями "белые" латыши, остзейские немцы, объединившиеся в Прибалтийский ландесвер, пришедшие им на помощь добровольцы из Германии, создавшие Железную дивизию, русские белогвардейцы под командованием князя Ливена, эстонская армия и польские воинские части, ударившие из Западной Белоруссии.

1918 г. Латышские стрелки в Кремле.

Латышские стрелки отправились на другие фронты Гражданской войны, идущей на территории их нового социалистического Отечества. В августе 1920 года Советская Россия признала буржуазную Латвию и одновременно с этим, в том же августе на Втором конгрессе Коминтерна, создала латышскую секцию Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала.

Бывшие латышские стрелки в большинстве своем принялись обустраивать социалистическую Россию, многие из них сделали впечатляющую карьеру, обрусели и, наверное, лишь в минуты ностальгии вспоминали Ригу или Лиепаю.

Но вот латышская секция Коминтерна никогда не порывала связь с Родиной. Многих забрасывали в Латвию, где они действовали сначала нелегально, а после того, как в 1928 году коммунисты получили 6 мест в Сейме - вполне официально.

Но это продолжалось недолго. В 1934 году тогдашний премьер-министр Карлис Улманис организовал государственный переворот, распустил Сейм, запретил все политические партии, объявил военное положение и стал диктатором.

Изображение К. Улманиса на почтовой марке 1939 г.

И если члены других партий Латвии были освобождены уже в 1935 году, то коммунистов держали в тюрьмах до 1940 года, до присоединения Латвии к СССР. Но дожили до этого присоединения далеко не все.

Не лучше пришлось и тем, кто остался в Союзе. В годы Большого Террора, в 1937-38 годах почти все деятели латышской секции Коминтерна были расстреляны.

В итоге к моменту присоединения пророссийских сил почти и не осталось. Коммунистическая партия Латвии была крайне малочисленной и слабой, и объединяла в своих рядах лишь 2-4 сотни человек. Поэтому Советская власть испытывала серьезные кадровые проблемы в новоприсоединенной республике - что в 1940-м, что в 1945-м.

Знаете что?

Давайте я вам просто срез дам – так нагляднее. Просто коротко пройдусь по своему списку латышских деятелей Коминтерна. Начну с главного – и по алфавиту.

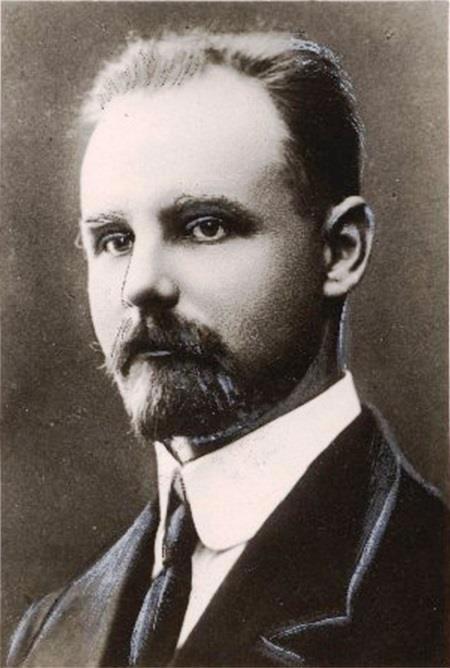

Стучка Петерис Янович (Петр Иванович)

Руководитель Латвийской секции Коминтерна.

Признанный вождь латышских коммунистов.

Сын крестьянина. Закончил юрфак Санкт-Петербургского университета - лучший в Империи.

Наряду с юридической практикой активно занимался политикой. Один из видных большевиков, неоднократно арестовывался и высылался. Участник Февральской и Октябрьской революций, которую провел в Смольном, с Лениным.

Практически сразу после революции, с 3 ноября 1917 года - нарком юстиции Советской России.

Нарком юстиции П. И. Стучка на территории Кремля.

С декабря 1918 по январь 1920 — глава Советской Латвии.

1919 январь, Рига, члены правительства Советской Латвии (слева направо): зам. председателя правительства и председатель Реввоенсовета армии Советской Латвии Ю.Данишевский, О.Карклин, Д.Бейка, председатель правительства Советской Латвии П.Стучка (в центре), Я.Шильф, военный комиссар К.Петерсон.

С 1920 г. — член исполкома Коминтерна и председатель Заграничного бюро КП Латвии, с 1924 г. — председатель Интернациональной контрольной комиссии.

В 1923–1932 гг. — председатель Верховного суда РСФСР. Один из создателей и директор Института советского права. Профессор МГУ и заведующий кафедрой гражданского права.

Умер 25 января 1932 года в Москве. Похоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Демонтаж памятника П.Стучке в Риге. 1989 год.

Апин (Апинис) Роберт Августович

Сотрудник Латвийской секции Коминтерна

Из крестьян, член партии с 1912 года.

Во время Первой мировой войны призван в армию. Старший унтер-офицер. За мужество в Рижской операции 19 августа 1917 года награжден Георгиевским крестом 4 степени.

После Февральской революции избран председателем солдатского комитета 5-го Земгальского полка.

В 1918 г. — комиссар 2-й Латышской бригады, в августе 1918 г. в Казани назначен военным комиссаром штаба Восточного фронта.

Один из самых известных латышских стрелков.

В годы борьбы за советскую Латвию Апин отличился в Инчукалнской битве и участвовал практически во всех тогдашних сражениях. После поражения «красных латышей» воевал с Деникиным и Врангелем, за геройство в Орловско-Кромской и Перекопско-Чонгарской операциях награжден Орденом Красного Знамени. Тогда этот орден значил больше, чем позже – звание Героя Советского Союза.

После войны служил в РККА, Коминтерне и в Спецотделе ГПУ, руководил в московском Латышском клубе секцией бывших латышских стрелков. В 1927 г. окончил экономическое отделение факультета советского права 1-го Московского госуниверситета.

Неожиданно для всех занялся литературной деятельностью, в 1930-е годы работал в Магаданской области журналистом, был редактором газеты «Советская Колыма».

Арестован 8 декабря 1937 г. УНКВД Дальстроя (Магадан), в особом порядке приговорен к расстрелу.

Реабилитирован в 1956 году.

Бейка (Бейко) Давид Самуэлевич

Член секретариата Компартии Литвы при Коминтерне. заведующий отделом междунаpодных связей и упpавделами Исполнительно комитета Коминтерна (ИККИ).

Родился в семье батрака. Сдал экзамен на учителя, работал в школе.

Член партии с 1903 года. В годы Первой русской революции 1905–1906 гг. – в «лесных братьях», возглавил вооруженную борьбу с карательными отрядами в Добельском уезде. После поражения революции в 1907 г. эмигрировал. Один из лидеpов латышской социал-демокpатической оpганизации США.

Вернулся из США в 1917 г. С 1919 г. – наpком пpомышленности Советской Латвии.

С февраля 1920 года — на партийной работе в РСФСР. С 1924 г. – секpетаpь Смоленского губкома РКП(б), с 1926 г. – секpетаpь Аpхангельского губкома РКП(б). С 1927 по 1932 гг. pуководил пpомысловой коопеpацией СССР.

В 1936-37 годах – комиссаp интеpбpигады в Испании, после поражения «красных испанцев» выполнял задания Коминтерна в США.

В 1938 году арестован органами НКВД СССР. За участие в антисоветской националистической диверсионно-террорической организации получил 20 лет лагерей. Продержался 8 лет, в 1946 году умер в Устьвымлаге Коми АССР. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Берг (Бергис) Симонис (Семен Адамович)

Заведующий подотделом связи ОМС в Исполнительном комитете Коммунистического интернационала.

Окончил 7 классов гимназии, механик и токарь по металлу. Член партии с 1905 года.

Участник революции 1905 года. Арестован за участие в крестьянских выступлениях, обвинен в убийстве урядника. В 1906 году бежал из Либавской тюрьмы, нелегально перешел границу с Германией, затем переехал в США.

Вернулся в 1917 г. После подавления Ярославского восстания направлен партией в отбитый у мятежников город, на должность председателя Ярославского губернского комитета РКП (б), мнoгo сделал для восстановления разрушенного Ярославля.

С 1919 г. - нарком просвещения, здравоохранения и социального обеспечения Советской Латвии. После ликвидации советской власти в Латвии в январе 1920 года вернулся в РСФСР. В годы Гражданской войны — комиссар Латышского стрелкового полка.

После войны занимал различные должности, в 1930–1933 гг. работал в Англии по линии Наркомата внешней торговли. Арестован в 1937 году по обвинению в принадлежности к латышской контрреволюционной организации. Виновным себя не признал. В 1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне. Реабилитирован в 1956 году.

Берзин (Бланк-Берзин) Пауль (Павел) Генрихович

Сотрудник Латсекции Коминтерна.

Фото не нашел.

Член партии с 1907 года, партийные клички «Павел», «Кодол», «Федя». Слесарь рижского завода «Саламандра», машинист нефтепромысла в Баку. Арестован в Баку в 1913 г., до 1914 г. – в тюрьме. Перехал в Москву, где был арестован в 1915 г., находился в каторжной тюрьме до февраля 1917 года.

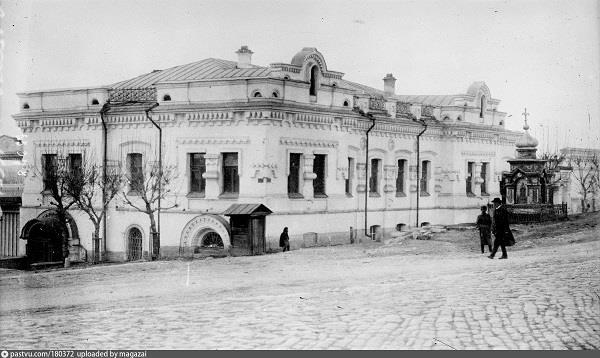

Участник октябрьских боев в Москве, в конце 1918 г. назначен военкомом города Москвы. В годы Гражданской войны на чехословацком фронте. Охранник дома Ипатьева в Екатеринбурге, участник убийства царской семьи.

Дом Ипатьева.

В начале 1919 г. направлен в Латвию на подпольную работу, арестован белыми, и в мае 1920 г. выдан Москве по обмену политзаключенными. В 1920–1923 гг. работал в Латсекции Коминтерна.

Председатель правления кооператива «Спартак» в г. Пскове, где еще с 1915 года обосновалась большая колония латышей, бежавших от немецкой оккупации в Первую мировую. До 1934 г. учился в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе им. Свердлова.

Поняв, к чему идет дело, в 1930-е перебрался из Москвы в Казахстан. Будучи делегатом 1-го съезда Компартии Казахстана (июнь 1937 г.) взял самоотвод на выборах в состав ЦК КПК.

Старается жить тихо и неприметно. Работает директором Семипалатинской школы колхозных работников, но тихо не получилось - освобожден от должности в декабре 1937-го. Переезжает в Крым. В 1941 году секретарь сельсовета из Фрайдорфского района Крыма Берзин П.Г. исключен из партии.

После освобождения Крыма в 1944 году арестован НКВД за сотрудничество с оккупантами. Приговорен к 10 годам исправительно-трудовых работ. Реабилитирован в 1990-м.

Берзин (Берзин-Зиемелис, Винтер) Ян Антонович

Секретарь Исполкома Коминтерна

Сын крестьянина, работал учителем, член партии с 1902 года. Неоднократно арестовывался за революционную деятельность. В 1908 вынужден был эмигрировать. Объездил полмира - Германия, Швейцария, Бельгия, Англия, Франция, США. Как и все, из эмиграции вернулся в 1917 г.

Друг и соратник В.И. Ленина. Участник Октябрьской революции в Петрограде, член ЦК РСДРП(б). Сразу после революции в 1918 г. — полпред РСФСР в Швейцарии. Выслан из Швейцарии по обвинению в шпионаже.

С января 1919 г. — нарком социального обеспечения и образования Латвийской Советской Республики. После поражения Советской Латвии – на дипломатической работе.

Полномочный представитель РСФСР в Финляндии, заместитель дипломатического представителя РСФСР — СССР в Великобритании, полномочный представитель СССР в Австрии.

В 1929 году возвращается в Москву, работает управляющим Центральным архивным управлением СССР и РСФСР. Член ЦИК и ВЦИК СССР.

В 1937 году арестован по делу Латышского национального центра и в 1938 году расстрелян. Реабилитирован в 1956-м.

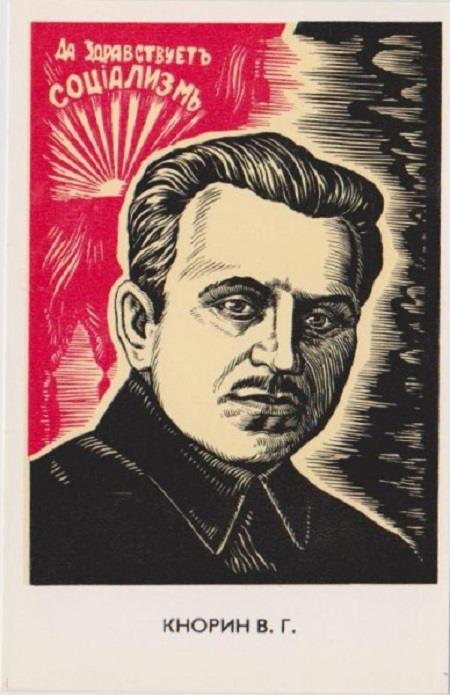

Кнорин (Кнориньш) Вильгельм Георгиевич

член Политсекретариата ИККИ, руководитель информационно пропагандистского отдела Коминтерна.

Сын крестьянина, член партии с 1910 года. Трудовую деятельность начал рабочим на ватной фабрике. Во время первой мировой войны на Западном фронте, революция застала его полк в Минске.

После Февральской революции – один из организаторов Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. С мая 1917 редактор газеты «Звязда» и секретарь Минского совета. До 1922 года – один из руководителей Советской Белоруссии. Придерживался не совсем типичных взглядов на пути развития республики, сегодня часто цитируют его фразу: «Мы считаем, что белорусы не являются нацией, и те этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты».

После перевода в Москву - заведующий информационным отделом, затем заведующий агитпропом ЦК ВКП(б). В 1932—1935 годах директор Историко-партийного института красной профессуры. В эти же годы рассматривался как возможный глава Исполкома Коминтерна.

Открытка из серии "Под знаменем Октября"

Руководитель коллектива авторов-составителей «Краткого курса истории ВКП(б)».

В июне 1937 г. исключен из партии, в сентябре арестован. Расстрелян в 1938 году, в 1955 г. реабилитирован и восстановлен в партии.

Крастынь Карл Карлович

секретарь латвийской секции Коминтерна

Информации почти не нашел. Латышский революционер, уроженец г. Вальмора, делегат II конгресса Коминтерна, секретарь латвийской секции Коминтерна. Расстрелян еще до Большого Террора, в 1932 году, по обвинению в шпионаже.

Крастынь (Крастиньш) Ян Петрович

Работник исполкома Коминтерна.

Из рабочих, в революционном движении с 1905 года. Член партии с 1912 года.

В апреле 1916 г. арестован, в январе 1917 г. приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь.

Ссылка не состоялась из-за Февральской революции и последующей амнистии. Вел революционную деятельность в Риге, после оккупации края германскими войсками – на подпольной работе. Был разоблачен, из-за угрозы ареста бежал в Советскую Россию.

В 1918–1922 гг. — сотрудник органов ЧК – ГПУ – ОГПУ. Работал в Царевококшайске (Йошкар-Ола), Череповце, Самаре, Ташкенте, Казани и Москве.

В 1923–1927 гг. — на партийной работе, обнаружил к себе наклонности к гуманитарному знанию, стал основателем и главным редактором газеты «Красный горняк» в городе Кривой Рог. В 1930 г. окончил Институт красной профессуры в Москве, работал в Коминтерне.

После Коминтерна трудился в Международном аграрном институте и Институте истории АН СССР.

Оказался одним из немногих «революционных латышей», кто все-таки дожил до возможности поехать после войны строить социалистическую Латвию.

Ученый-историк, доктор исторических наук, академик Академии наук Латвийской ССР. Лауреат Государственных премий СССР и Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.

Умер в Риге в 1983 году в возрасте 93 лет.

Я думаю, на Яне Петровиче мы и остановимся – нет смысла перечислять весь список, дальше будет примерно то же самое.

Сегодня судьбы этих людей кажутся какими-то киношными, слишком невероятными. Но этом нет ничего удивительного.

Это – время.

Время кроит судьбы людей под себя.

«… в них живут и умирают», да.