Валенки для фонда Обороны

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Танковая колона «Алтайский комсомолец», авиаэскадрильи «Омский комсомолец» и «Новосибирский комсомолец», танк Т-34, носивший имя собственное — «Боевая подруга», танковая колонна «Дмитрий Донской», танковая колонна «Мать фронтовика», танк «Малютка»... За всеми названиями стоит одно — все они были построены на деньги, сданные гражданами СССР в Фонд обороны.

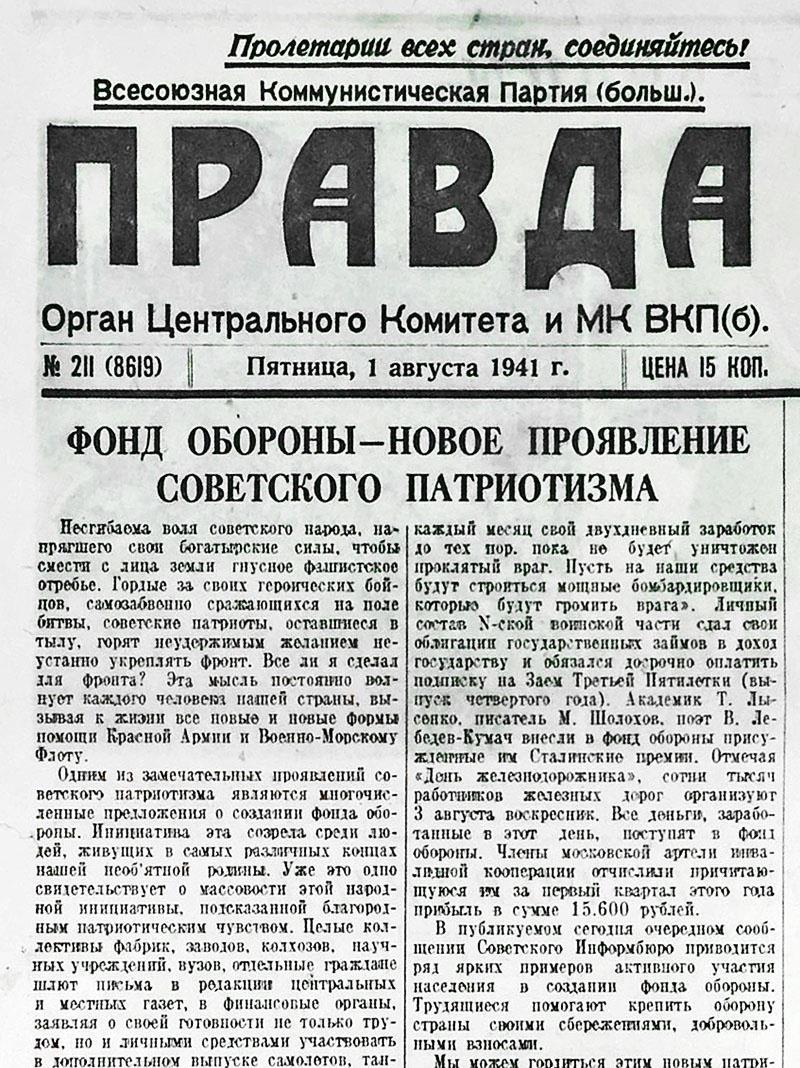

Массовый сбор средств, на строительство кораблей, самолётов, танков, артиллерии, боеприпасов, другой военной техники и имущества начался 29 июля 1941 года. Газеты того времени писали, что фонд был создан стихийно, и по инициативе трудящихся. За годы войны в Фонд обороны поступило свыше 17 млрд. рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, драгоценностей на 1,7 млрд. рублей и многое, многое другое.

Массовый сбор средств, на строительство кораблей, самолётов, танков, артиллерии, боеприпасов, другой военной техники и имущества начался 29 июля 1941 года. Газеты того времени писали, что фонд был создан стихийно, и по инициативе трудящихся. За годы войны в Фонд обороны поступило свыше 17 млрд. рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, драгоценностей на 1,7 млрд. рублей и многое, многое другое.

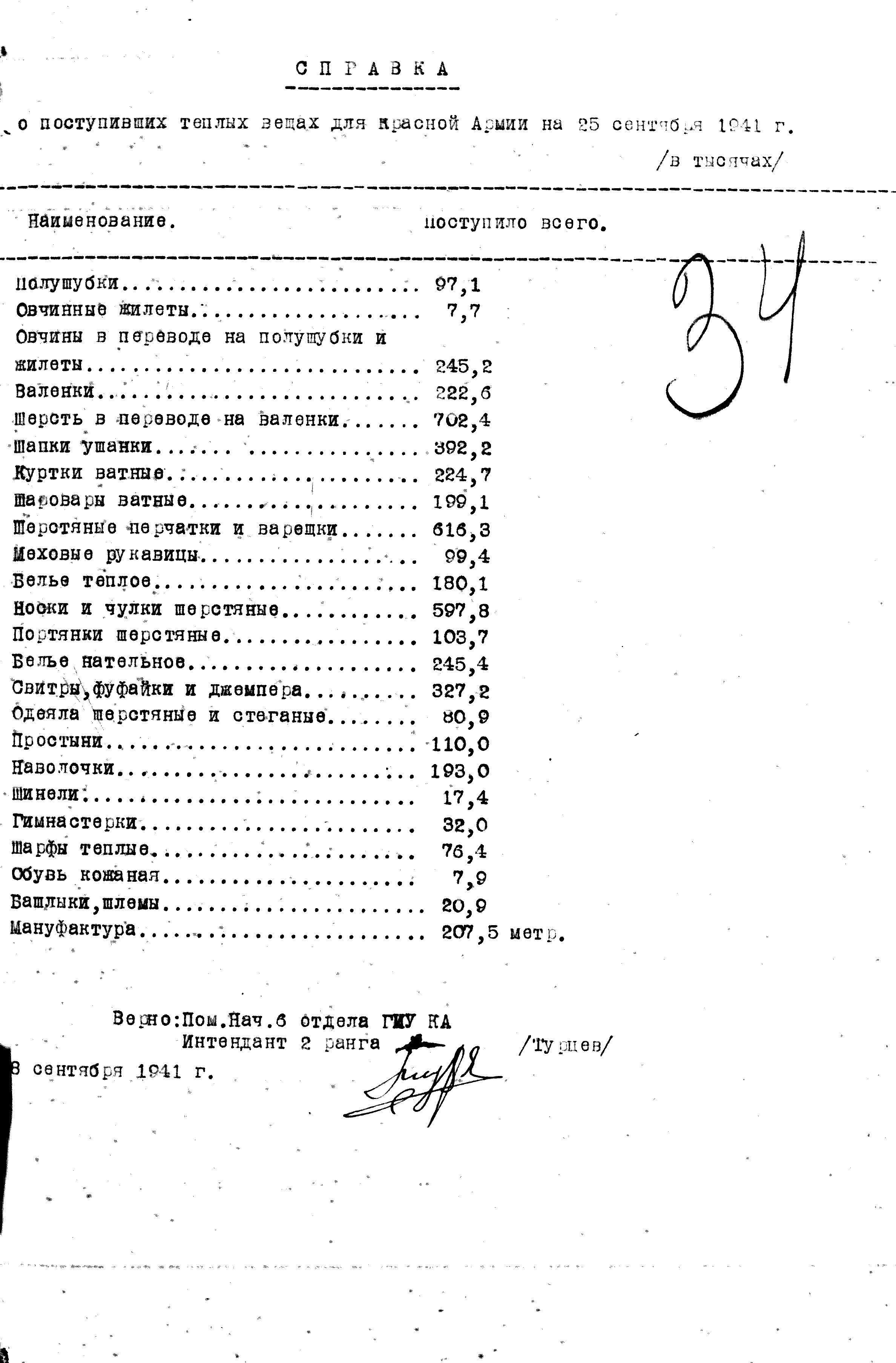

Но не только деньги и драгоценности поступали в Фонд обороны. На нужды Красной Армии, для вдов и сирот, люди сдавали и собственные вещи. Да, далеко не всегда новые, но война поглощала всё. Уже летом 1941 года Красная Армия приступила к заготовке и сбору тёплых вещей. И уже к концу сентября, десятки и сотни тысяч полушубков, валенок, одеял, белья и много другого, поступило в Фонд обороны.

К примеру, одна из многих справок, подготовленных Управлением вещевого снабжения, обобщающая сведения по имуществу, поступившему от жителей Советского Союза:

д/с: Справка о поступивших теплых вещах для Красной Армии на 25. 09.1941 г.![]()

Невозможно оценить, скольким бойцам и командирам спасли здоровье и жизнь эти валенки, полушубки, рукавицы.

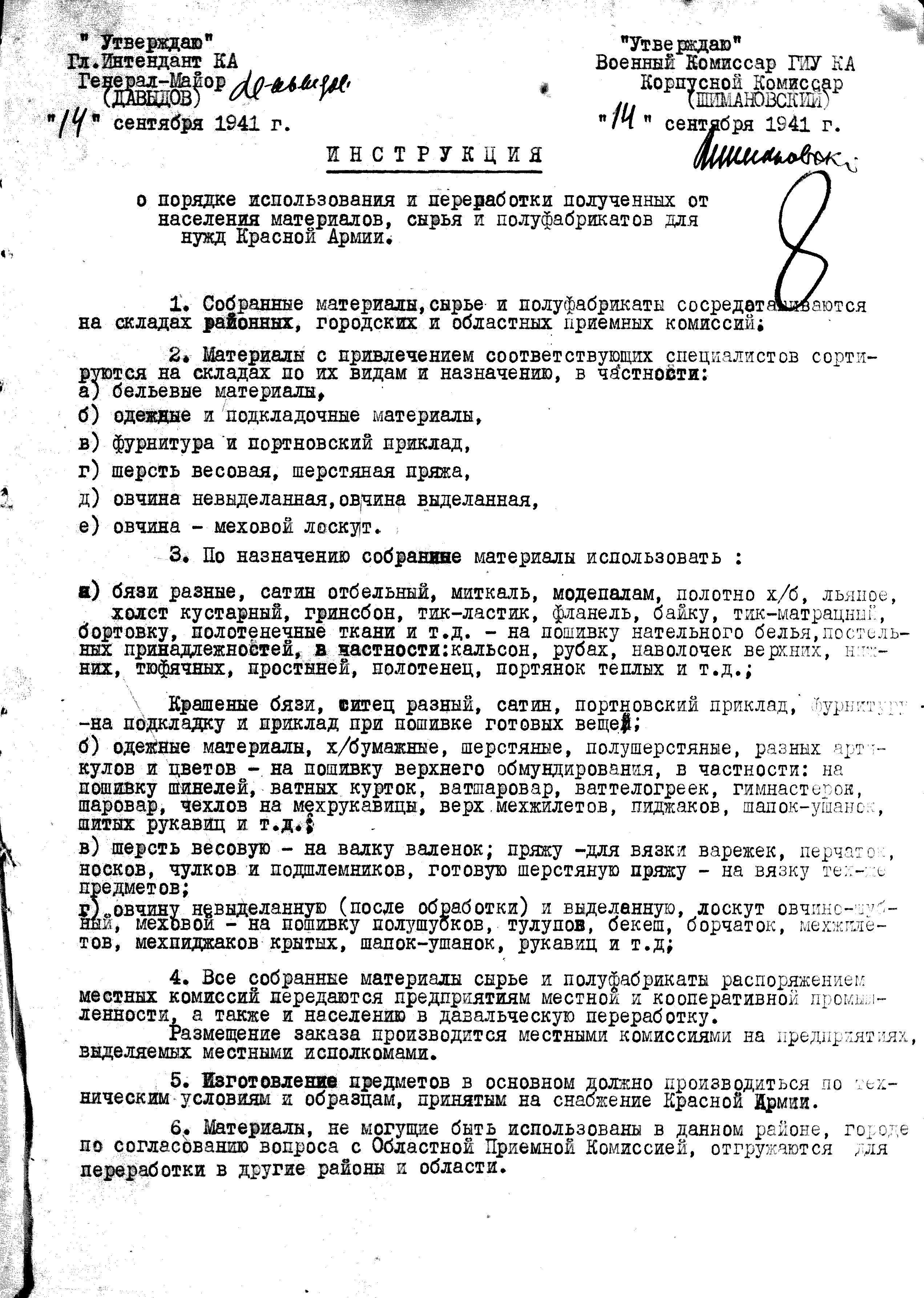

Не только готовые вещи поступали в Фонд обороны. Люди сдавали всё, что хоть как-нибудь можно было использовать для обороны страны. Ткани, шерсть, овчина, фурнитура, прочая мануфактура — для снабжения защитников Отечества принималось и использовалось всё.

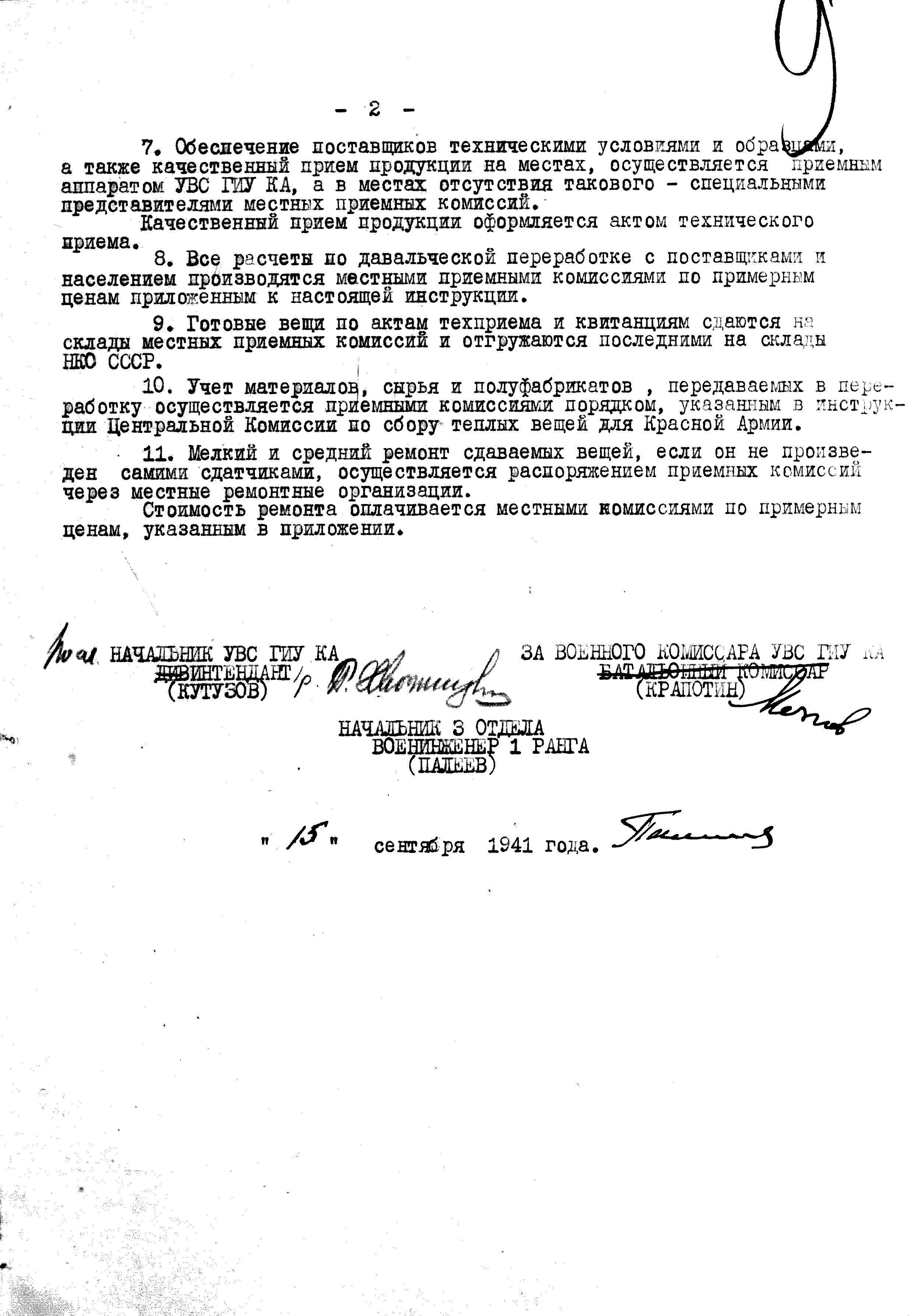

Отдать должное советскому правительству, процесс сбора и использования сырья, материалов и вещей не был пущен на самотек или отдан в руки проходимцев. В каждом районе, городе, области были созданы специальные приёмные комиссии, деятельность которые была регламентирована и подотчетна.

К примеру, отдельной инструкцией регламентировался порядок использования и переработки полученных от населения материалов, сырья и полуфабрикатов.

д/с: Инструкция о порядке использования и переработки полученных от населения материалов, сырья

и полуфабрикатов для нужд Красной Армии

Предлагаю Вам внимательно прочитать пункт 8 этой инструкции. Да, уважаемые читатели, за сданное сырьё и материалы, граждане получали деньги. Конечно не по коммерческим или рыночным ценам, но государство оплачивало всё, в том числе порченое, грязное или не совсем качественное. Такой подход с одной стороны дополнительно мотивировал жителей страны сдавать вещи в Фонд обороны, с другой — страна экономила огромные средства на изготовлении сырья и полуфабрикатов. Благо возможность узнать, какова была стоимость предметов, изготовленных из этого сырья, у нас есть:

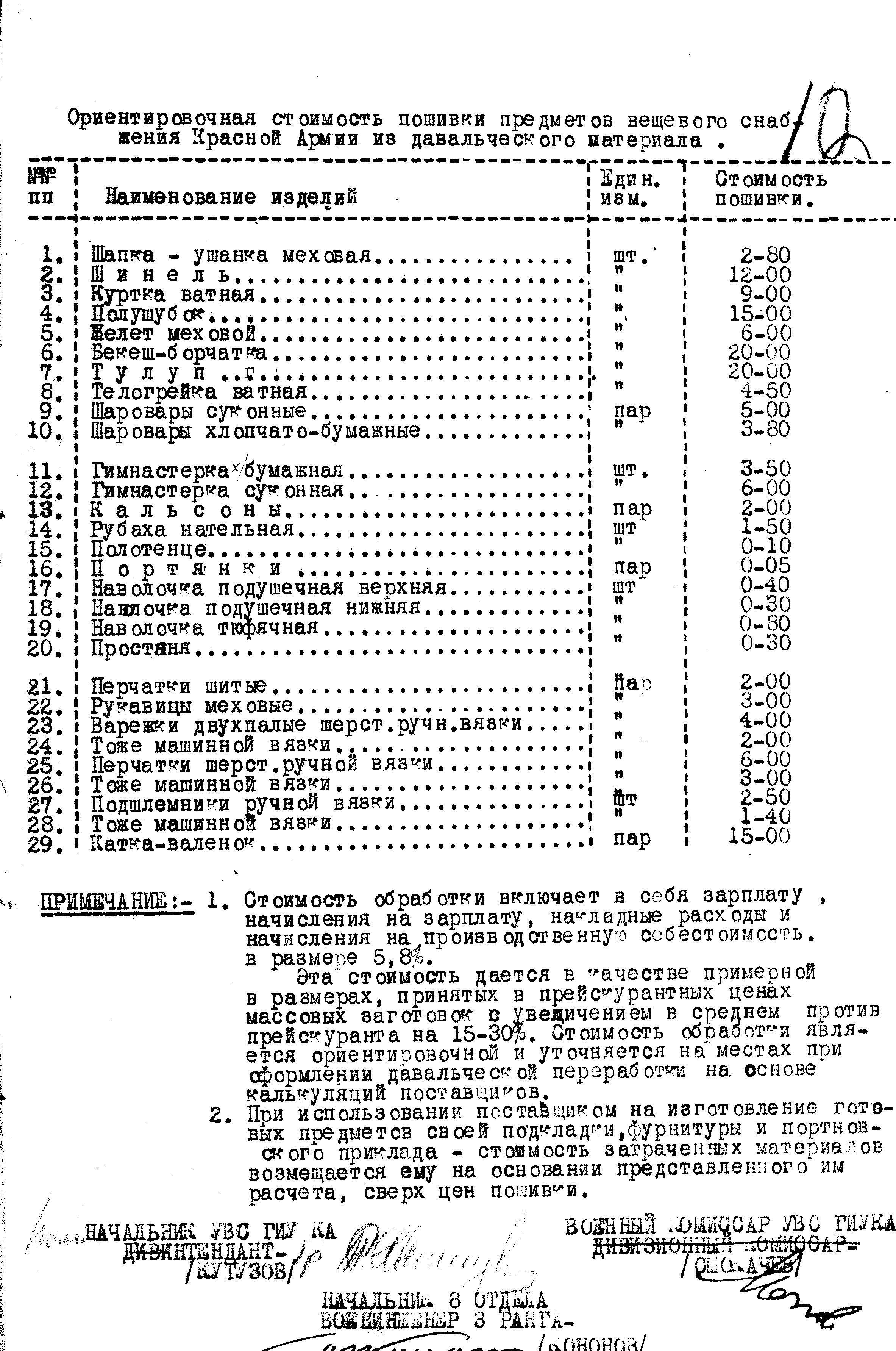

д/с: Ориентировочная стоимость предметов вещевого снабжения Красной Армии из давальческого сырья

В этом документе меня больше всего заинтересовали примечания, дающие представления о методике, по которой производились расчёты.

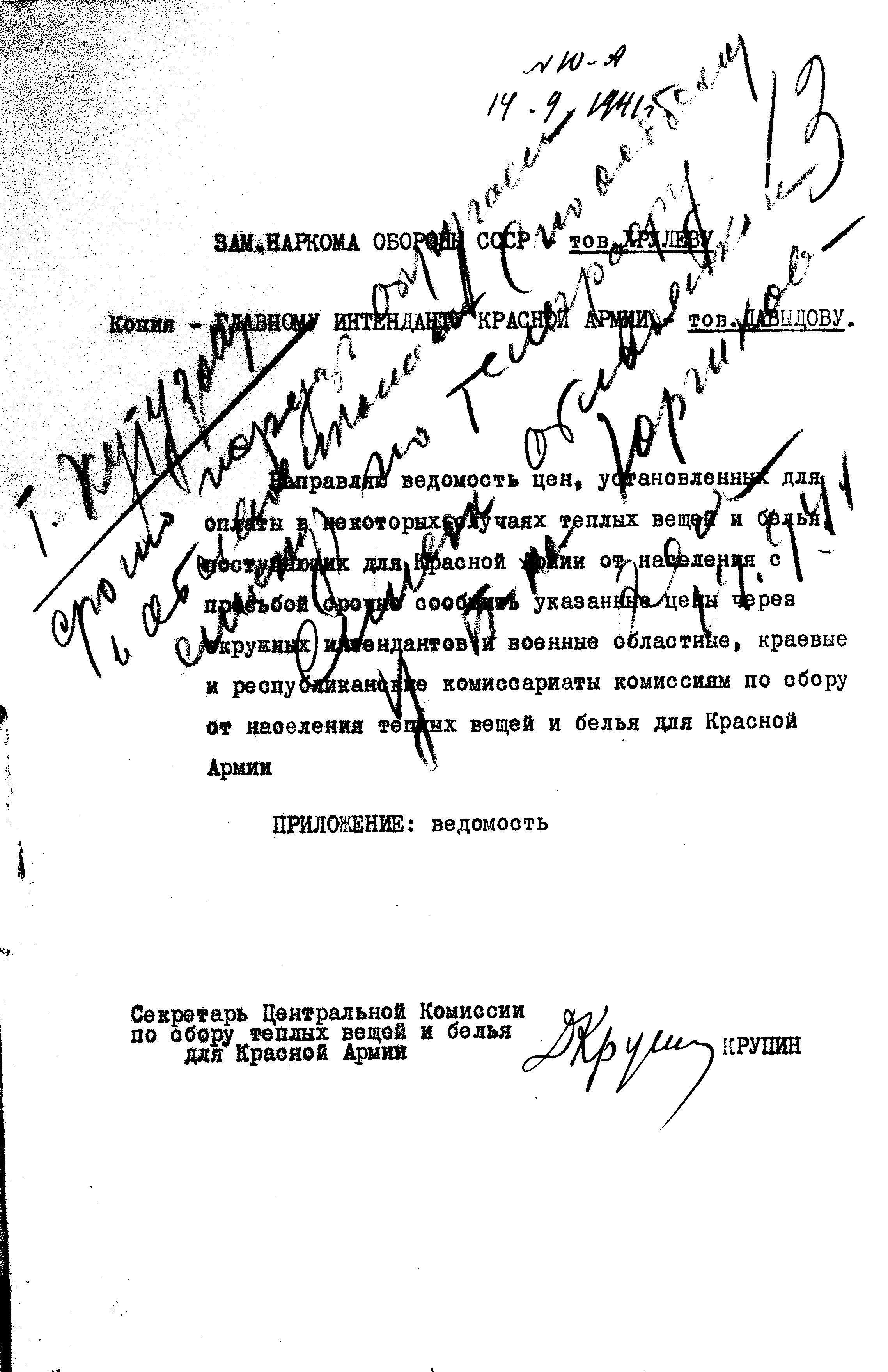

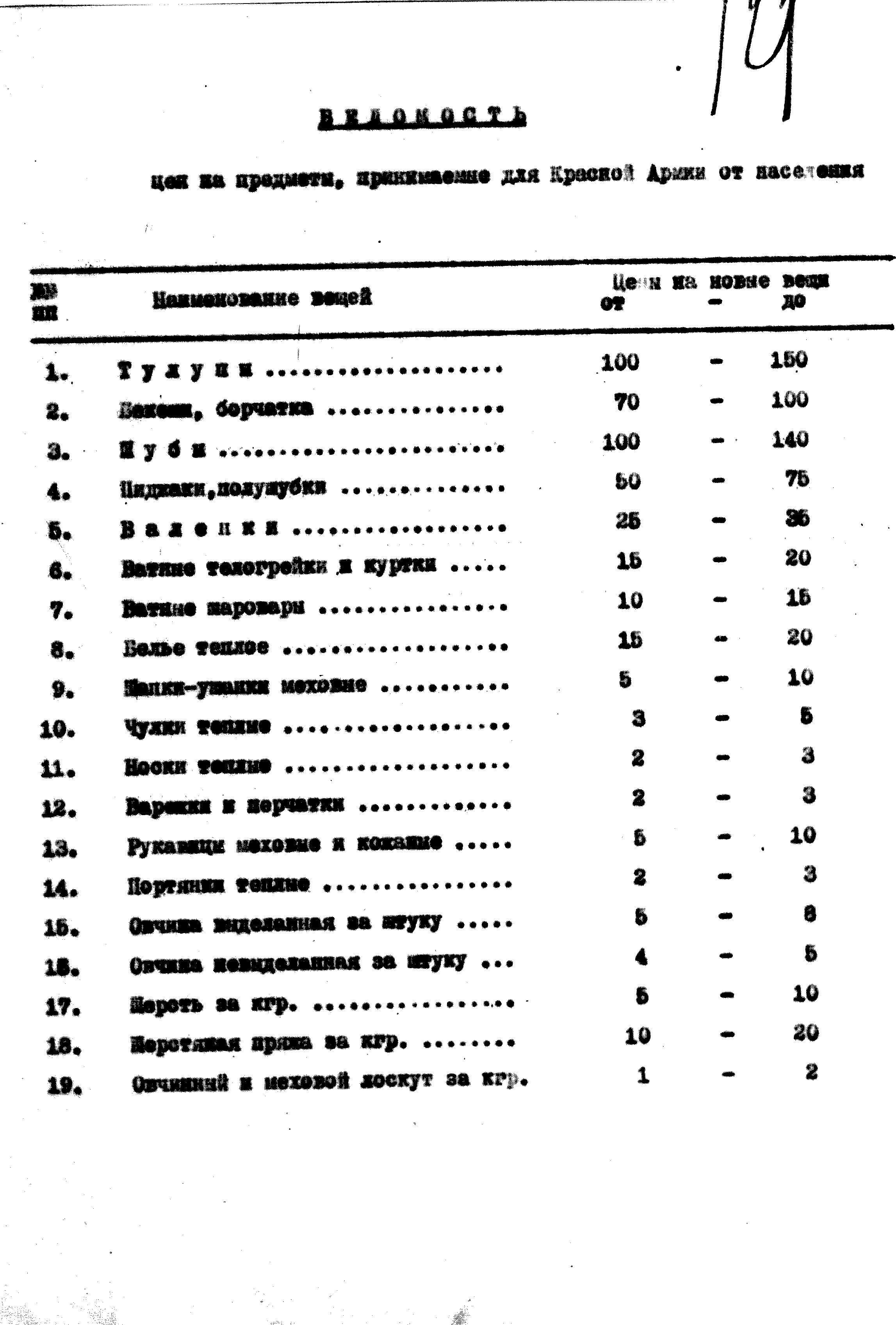

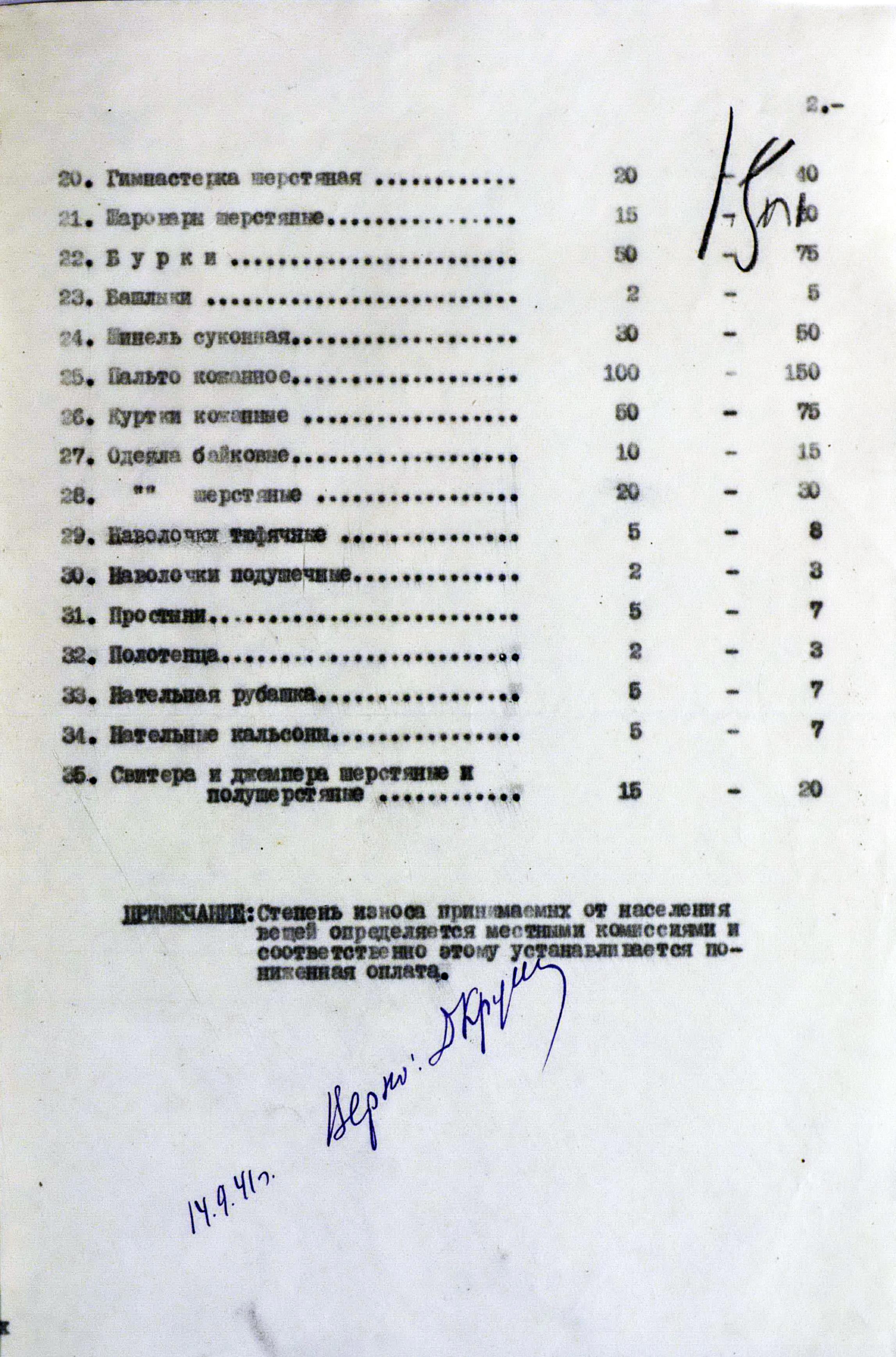

Помимо сырья, как правило, оплачивались и вещи, сдаваемые населением. Особенностью применения цен было то, что цена была плавающая, имевшая нижний и высший порог.

д/с: Ведомость цен, установленных для оплаты тёплых вещей и белья, поступающих для Красной Армии от населения

Не буду утверждать, что за сданные вещи платили всем и всегда. Даже в названии документа есть слова в «некоторых случаях». Но, во-первых, это ведомость 1941 г., впоследствии эта фраза не встречалась, а во-вторых, изучение многих других документов, позволяет говорить о том, что выплаты за вещи были скорее правилом, нежели редкостью.

Причем, цены не оставались неизменными. В ходе Великой Отечественной войны они постоянно корректировались, в сторону увеличения, в ведомости цен регулярно включались или исключались какие-либо предметы, в одном из документов довелось встретить, например, цены на часы, настенные и наручные.

А чтобы не было разночтения в понимании термина «Фонд Обороны», поясню:

дела, в которых хранятся документы с перепиской по имуществу, переданному населению для РККА называются "переписка по имуществу фонда Обороны;

единого требования по формулировкам не было, а потому, сданные населением вещи в одних документах именовались как имущество фонда Обороны, в других — просто переданное или сданное;

не было отдельных комиссий по приему вещей от населения в фонд Обороны.

Конечно, сама идея сбора пожертвований для нужд Русской армии, русского солдата, не нова. В годы русско-турецкой войны (1877 — 1878 г.г.), Первой мировой войны, да и ранее, создавались различные фонды и благотворительные общества, в которые неравнодушные граждане сдавали заработанные копейки и рубли, рассчитывая хоть как-то помочь русскому солдату. Но, в окопы, до рядового солдата доходили жалкие крохи. Увы, в руководстве этих фондов, и на распределении пожертвований зачастую находились желающие набить карманы, наживаясь на солдатской крови.

Так что, на мой взгляд, в годы Великой Отечественной, советскому руководству удалось создать действенную, работавшую структуру, приносящую выгоду стране и не обделявшую её жителей.

На этом сегодня всё.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр