Кто такие богомилы, и снова - ни манихеи ли они? Часть1.

Автор: Тамара БергманО родственной катаризму Богомильской Церкви.

Часть 1.

В 969-972 годах болгарский анти-еретический автор Козьма посвятил целый трактат тем, кого он называет "богомилы", утверждая, что учение их можно обнаружить от Константинополя до Малой Азии. Еще до трактата Козьмы - уже примерно с 915 года - о них упоминалось в некоторых документах, но Козьма дает расширенную информацию, по которой можно уточнить многие детали богомильского учения. Более поздние авторы, 11 века и далее, говорят о них уже постоянно, а в последние годы 12 века у итальянской катарской Церкви появляется текст "Вопросы Иоанна" (Interrogatio Johannis) - заимствованный от богомилов.

Одно это уже наводит на мысль, что не были они последователями ни зороастризма, ни гностицизма, ни манихейства.

Богомилы, названные так от священника Богомила (славянский вариант греческого имени Теофил, "друг Божий") родом из Болгарии, являются одной из утерянных, на сегодняшний день, христианских Церквей и культура их распространялась на значительно превышающие современную Болгарию территории.

Первые упоминания о богомилах появились незадолго до упоминаний о катарских общинах Западной Европы (11 век), поэтому их Церковь можно назвать славянской сестрой Церкви Добрых Людей. Однако, поскольку фигуры богомилов (может из-за их названия?) всегда были овеяны каким-то безумным сверх мистицизмом и казались очень далекими, то о людях этих долгое время ходила слава родоначальников катарской Церкви - будто бы именно из Болгарских земель в Западную Европу пришли первые катарские проповедники. И если вы читаете подобные пассажи: "...одетые в монашеские одежды, эти богомилы – но сами они не называли себя никаким другим именем, кроме как просто христиане – совращали, пишет Козьма, наивные души своей демонстративной набожностью и стремлением к аскетической жизни. Суровые монахи, очень набожные, но в то же время преисполненные духа резкой критики, они были организованы в смешанные христианские общины и претендовали на то, что именно они представляют истинную Церковь" - то кажется, что по-иному и быть не может: они - основатели катаризма.

Но, все же, это не так. А единое основание обоих течений затерялось в глубине веков - разумеется, ранее, чем 10-11 века.

Общность катаризма и богомильства не только во внешних практиках, но и в богословии, признавалась обеими Церквями, о чем свидетельствуют контакты между ними - в частности передача текстов и посещение богомильским епископом Никитой Ассамблеи катарских Церквей в Сан-Фелис в 1167 году.

Отношение средневековых ересиологов к обеим Церквям идентично: "Слово" Козьмы 969-972гг., "Письмо с обличениями" монаха Евфимия из Акмонии 1034 года, «Щит догматики" Евфимия Зигабена и "Хроники" Анны Комнины, дочери базилевса Алексия I (оба около 1100 года) перечисляют все те же негодования относительно идей и образа жизни богомилов, как и католические клирики - о катарах.

Но через такие тексты, даже спустя множество веков, мы имеет возможность наблюдать этих осуждаемых людей - глазами, практически, потрясенных авторов.

Так, Ефимий из Акмония сам часто встречал богомилов с самого детства, так как был родом из Малой Азии и "...очень красноречиво описывает этих бродячих проповедников, смуглых и бородатых, что-то наподобие странствующих монахов, объединенных в мужские и женские общины, и особенно одного из их предводителей, Иоанна Чуриллы, сурового, высокого и худого человека. Так и кажется, будто видишь описание добрых людей".

А Анна Комнина оставила в "Хронике" описание худого, высокого и мрачного богомильского клирика и врача Василия, которого подвергли мученической смерти на ипподроме Константинополя вместе с его учениками. Их мужественный конец вызвала у нее не менее сильные эмоции, чем сожжение прото-катаров Рейнских апостолов в Кельне, заставившее аббата Эвервина писать святому Бернарду в 1143 году.

Богомилы и катары, безусловно, практиковали единые таинства и обряды, исповедовали одни идеи.

О них и о незначительной разнице между Церквями - в продолжении материала. Часть 2 в ближайшее время.

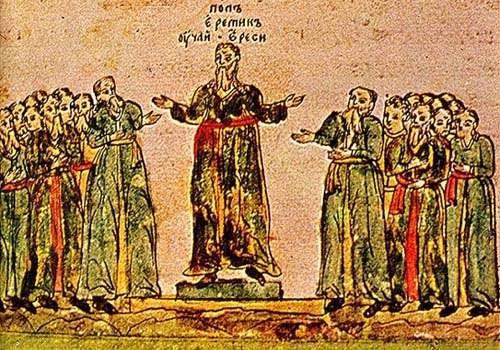

(на иллюстрации - гравюра со средневековым изображением богомилов)