Фэнтезийная география и необходимость изобретения велосипеда

Автор: Андрей МиллерВчера мы говорили о перегибах в борьбе с фэнтезийными анакосмизмами, но есть и другой интересный вопрос такого рода (помимо календарного, который обещал затронуть тоже). Касается он географии. Многие авторы убеждены, что тут обязательно нужно безудержно оригинальничать, а устоявшиеся каноны фу-фу-фу. Давайте для начала выясним, что это за каноны и откуда они взялись.

Более-менее очевидно, что большая часть фэнтезийных миров так или иначе крутится вокруг культурных шаблонов Европы. По той простой причине, что наш с вами мир вообще явно европоцентричен: большая его часть говорит на европейских языках, крупнейшая мировая религия тоже европейская по сути, вообще почти всё главное в нашей истории так или иначе связано именно с европейской цивилизацией (с момента её возникновения).

А потому ещё со времён Толкина и повелось так, что типичный фэнтезийный континент находится в северном полушарии (даже если не указано, что он на какой-то планете вообще — всё равно на севере холоднее, чем на юге), обычно вытянут с востока на запад и почти всегда с запада омывается океаном. За которым или невесть что, или нечто уж очень загадочное и экзотическое.

Учитывая, что мир Толкина — строго говоря, некое далёкое прошлое реального, всё логично.

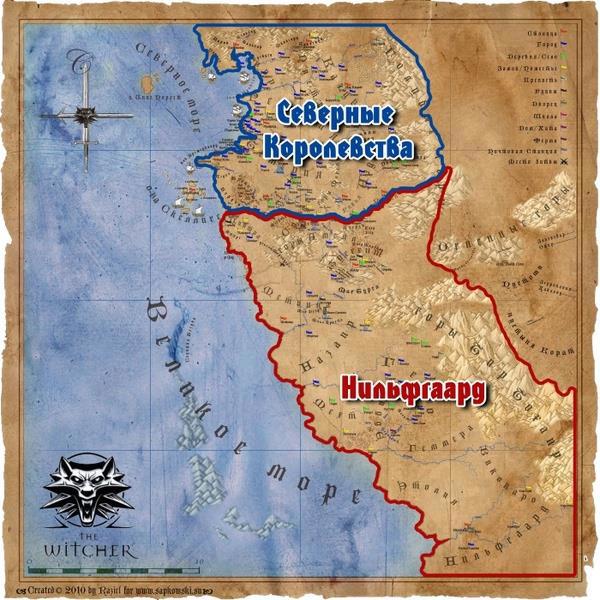

Радикально иначе бывает очень редко. Скажем, Континент в мире «Ведьмака» всё же вытянут скорее с севера на юг, но он тоже в северном полушарии и тоже с запада омывается океаном, за которым бывали немногие.

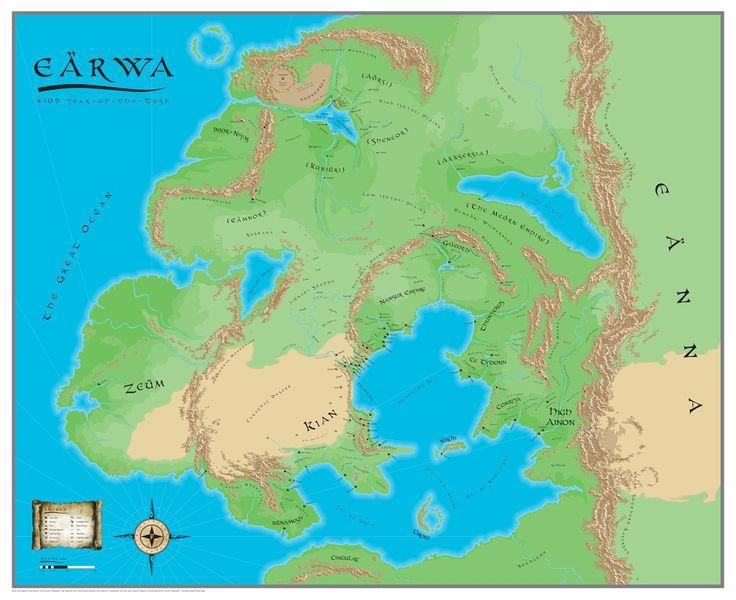

Р. Скотт Бэккер поизвращался в мире своего «Князя Пустоты» много с чем (там одни имена чего стоят), но география всё та же:

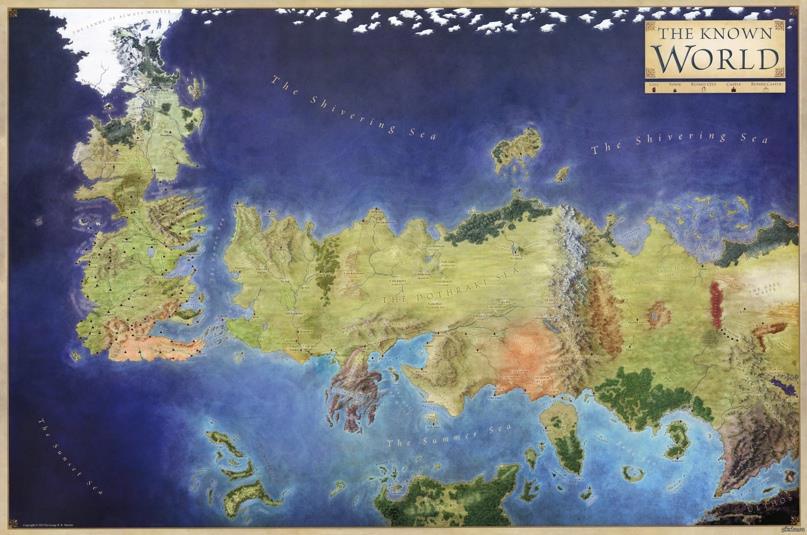

Ничего особо не изменилось и в ПЛиО: опять у нас северное полушарие, опять за Закатным морем — неизвестно что, а условные «европейцы» путешествуют только на загадочный Восток (который чем дальше, чем загадочнее, вплоть до совсем уж мистического Асшая). Восточный континент в целом представляет скорее Азию (аналоги степняков, Китая, что-то вроде Руси даже есть, которая для европейцев тоже восток), при этом самый его «европейский» город (а это списанный с итальянских городов Браавос) — на северо-западе. А на юге мира живут негры.

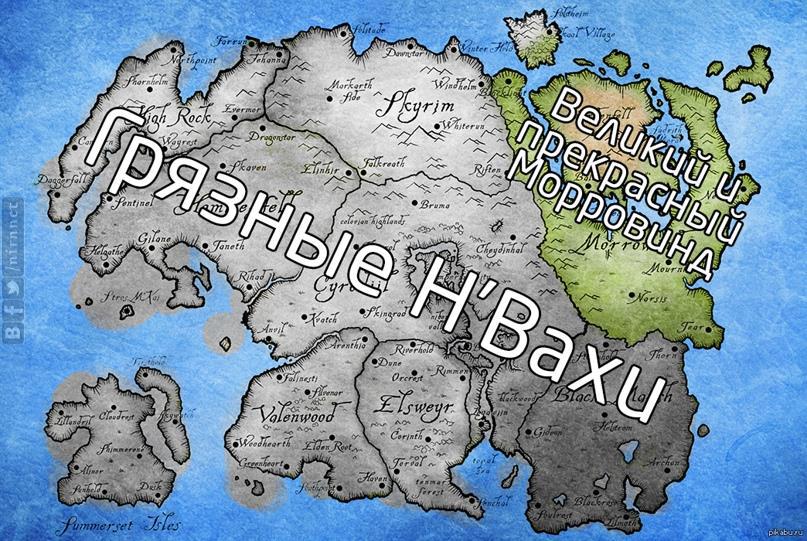

В мире The Elder Scrolls чуть иначе. Помимо Тамриэля есть загадочный Акавир на востоке, однако всё равно полушарие здесь северное: в Скайриме холодно, в Эльсвейре жарко, а уж лежащая ещё северее Атмора — вообще замёрзшая.

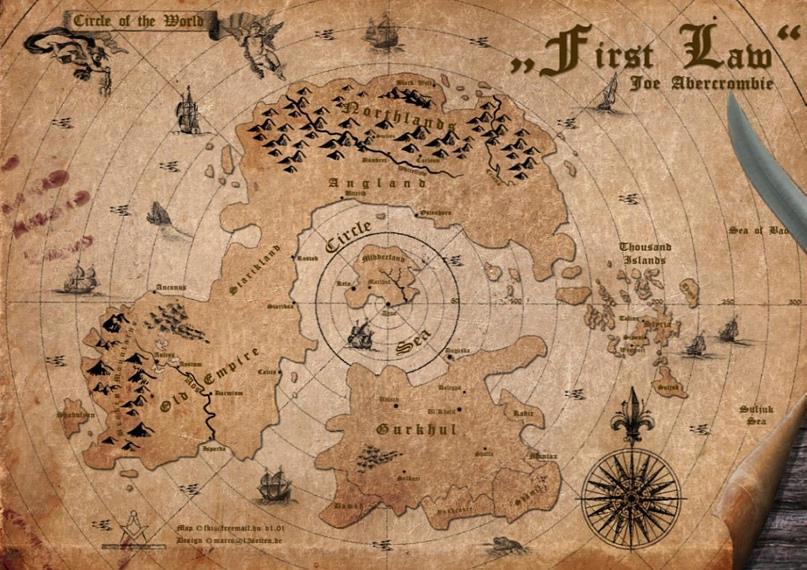

Не особо соригинальничал и Джо Аберкромби. Хоть он и представляет свой мир «Земным Кругом», но опять же: север (который так и называется) холодный, а в жарких пустынях к югу живут арабы и им подобные.

Нетрудно заметить, что если с океанами и конфигурацией континентов ещё бывают какие-то изменения, то принцип расположения в северном полушарии не меняется почти никогда. Лично я навскидку припоминаю только Dragon Age, в котором игровой континент всё-таки южнее экватора, так что чем севернее — тем жарче.

Обычно если уж авторы отходят от данного шаблона — то тогда придумывают нечто совсем нереальное. Начиная с Плоского Мира у Т. Пратчетта, заканчивая тем же Великим Колесом в AD&D, например.

Как видим, большинство популярных фэнтези-сеттингов именно таковы, и уже очень давно эта тенденция очевидна. Но почему же? Авторам лень? Подражают Толкину? Едва ли. Дело в том же, о чём я говорил ранее: в разумном компромиссе между самобытностью мира и комфортом читателя (зрителя, игрока — не важно).

Когда вы пишете «городское фэнтези» в духе «Гарри Поттера», например, вам не так уж сложно дать читателю представление о мире: он в основном реален. Но если представленный мир полностью вымышленный, аудитории уже надо как-то в нём разобраться, так что без опоры на привычные шаблоны обойтись очень трудно. Даже достаточно оригинальные миры типа того же TES всё равно вносят какие-то знакомые элементы, за которые можно зацепиться — а остальное уже понять на аналогиях и противопоставлениях. Типа: на севере у нас норды (а-ля викинги) — значит, на юге..

И это действительно очень упрощает общение с читателем. Вы пишете что-то вроде «вошедший выглядел как типичный воин с Севера», и в голове у читающего сразу возникает образ. Вы пишете: «это был человек в восточных одеждах» — вау, опять работает.

Вот тут и стоит задаться вопросом — задуманная вами оригинальность как-то художественно обогатит произведение или же просто внесёт лишнюю путаницу? Зачастую получается именно второй вариант.

А главное (о чём я тоже уже не раз говорил) — задачей фантастики в принципе не является «выдумать нечто невероятное». Нет, задача фантастики — это через нереальное анализировать и комментировать реальное. Поэтому полный отрыв от реальности ей не нужен и даже вреден. Какая-то опора всё равно требуется. Нужна та нить связи с реальностью, за которую ваш читатель потянет, чтобы в итоге распутать весь клубок.

И география — как раз одна из лучших подобных нитей, которую точно лучше не трогать без нужды. Вы можете лихо экспериментировать с культурами, как те же авторы TES, можете маниакально бороться с анакосмизмами, как Камша, можете плевать на правило «в Средние века не было табака», как Толкин. Вы можете описать квазисредневековый мир почти без религии, как Аберкромби, сделав Инквизицию светской организацией. Вводите свой «фэнтезийный феминизм», описывайте войну со средневековыми технологиями в стиле Второй мировой (как сам пан Сапковский: все мы знаем, аллюзией на что в основном является «Ведьмак»), делайте квазихристианство политеизмом, как Мартин. Это всё разумное поле для экспериментов.

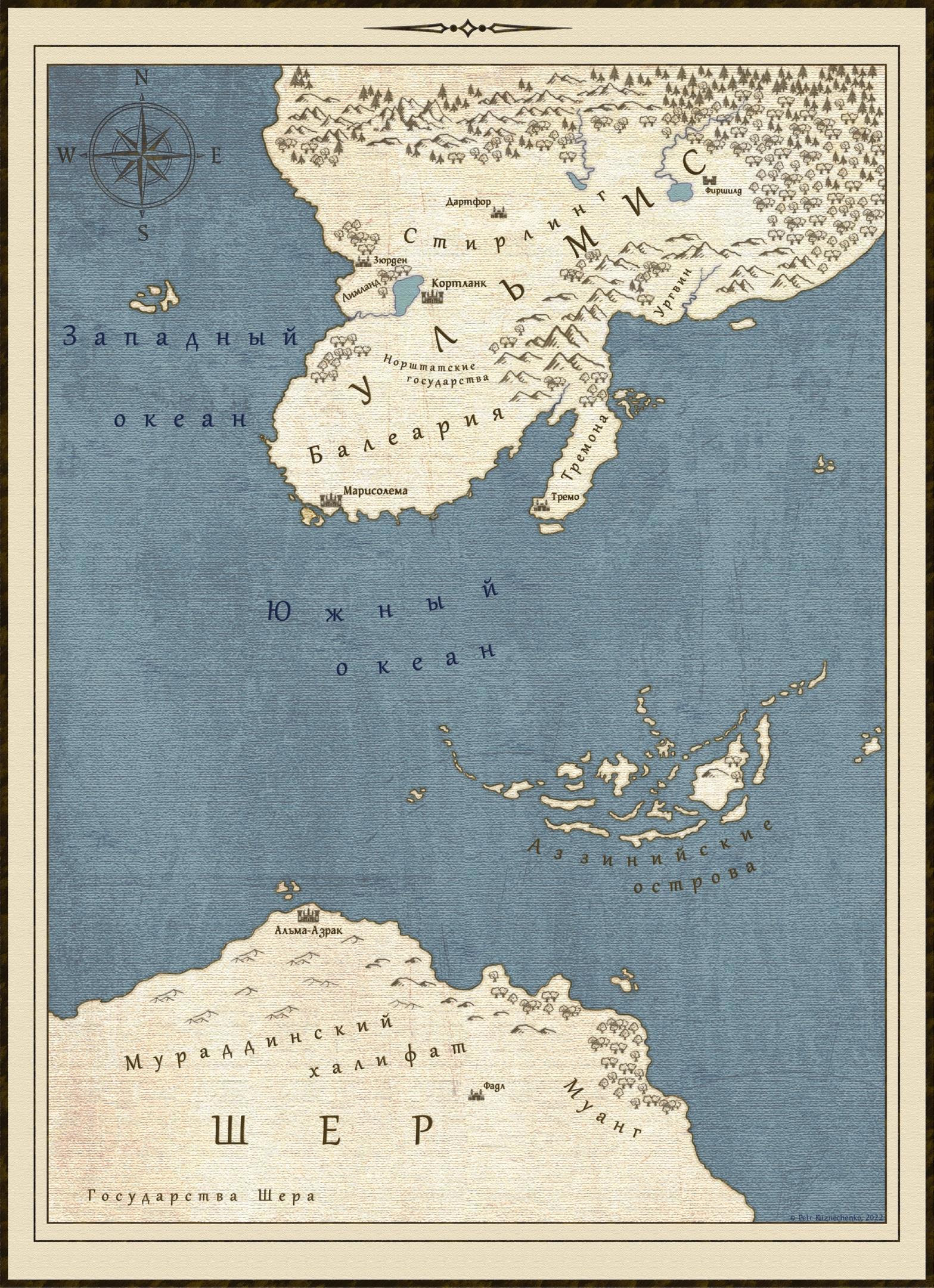

Но географию, я полагаю, чаще всего лучше оставить в покое. Потому, в общем, и сам так поступил: