Рецензия Елены Хаецкой на книгу Ю.Андреевой "Валюта смерти"

Автор: Андреева Юлия Игоревна

Что ожидает нас по ту сторону, в смысле – после смерти? Мы ведь все умрем. Неутешительное известие, плохие новости. Много веков создавались тексты, в которых делались более или менее удачные попытки преодолеть страх смерти, хотя бы на время.

Умрем? Да, видимо придется.

Попадем в ад? Очень даже возможно.

Преодоление страха смерти сопровождалось вместе с тем преодолением страха ада. Средневековый человек не сомневался в бессмертии души, но вот по части посмертной участи был запуган страшно. На капителях колонн жуткие бесы пожирали грешников, и люди смотрели на это каждое воскресенье, когда посещали церковь.

С этим непреходящим ужасом нужно было что-то делать. И люди в какой-то момент просто начали отказываться от страха. Это были, собственно, зачатки вольнодумства. И начались они задолго до Ренессанса.

Уже рыцарь Окассен в повести двенадцатого века «Окассен и Николет» легкомысленным тоном отзывается о рае и аде. В раю ведь так скучно, там ходят нудные праведники с арфами. Зато в ад попадают веселые девы и отважные рыцари, и у них там идет жизнь что надо. Поэтому Окассен хочет попасть в ад.

Литература – мистическая, потом и фантастическая, - всегда пыталась заглянуть на ту сторону. Очевидцы ведь не возвращаются, поведать о посмертии некому. Поэтому и пишутся художественные произведения. Написать непротиворечивый художественный текст – это, как ни странно, довольно надежный способ познания действительности. Может, и в данном случае сработает.

Современный человек не столько боится ада со сковородками и чертями, сколько не верит в бессмертие души. Сомневается, скажем так. Вот если бы кто-нибудь убедил, что душа бессмертна, что есть жизнь после смерти, - тогда и с адом как-нибудь разберемся. То есть, акценты по сравнению со средними веками переставлены.

«Живое» посмертие, даже тяжелое и мрачное, выглядит в художественном произведении достаточно оптимистично. Поэтому такие произведения будут востребованы еще долго.

Юлия Андреева обратилась к этой теме в романе «Валюта смерти», тесно сплетая ее с темой Петербурга. Ну понятно, город наш пропитан мистикой, призраки у нас бродят на каждом шагу, он двоится, троится, то исчезает, то возникает, то уходит в небо вместе с туманом, оставив на прежнем финском болоте Медного Всадника «на жарко-скачущем загнанном коне», а то вообще вдруг пытается героя задушить (а то и утопить)…

Кстати, как обстоят дела с посмертием в других городах, в том же Житомире или, скажем, в Твери, – об этом мы как-то не задумываемся. Сказано: Петербург! А является ли он универсальным вместилищем всех покойников или же «понаехавших» отправляет доживать посмертие туда, откуда они понаехали, - это как бы за скобками.

Что такое «валюта смерти» в романе Андреевой? А это то, о чем многие, наверное, мечтали: жеточники для телефона-автомата, чтобы можно было позвонить на тот свет любимому покойнику. Поговорить с умершей мамой, узнать причину смерти дорогой подруги, посоветоваться с бабушкой, которая унесла в могилу тайну своего знаменитого пирога, - и так далее.

Способ этот, разумеется, лукавый и дьявольский. Нормальный религиозный человек, по-настоящему верящий в жизнь после смерти, будет общаться с любимым человеком в молитве и при общем поминовении усопших. Честный атеист - он вообще такими вещами заниматься не станет. «Померла так померла». А вот слабый «недорелигиозный» человек – тот легко поддастся соблазну и возьмет монетку.

В «Валюте смерти» хорошо показан весь механизм совращения. Как происходит подсадка на разговоры с потусторонним миром (сродни наркотику). Как человек начинает искать деньги на «валюту смерти» и продавать последнее, лишь бы разжиться вожделенным черным жетончиком. Как, наконец, дозвонившись до любимого покойника, человек говорит с ним о чем угодно, кроме того, ради чего позвонил. И повесив трубку, снова начинает собирать средства на покупку валюты.

Потом выясняется, что можно вообще совершать экскурсии на тот свет. И все так просто. Заплатил перевозчику и катайся себе через реку Стикс туда-сюда. Ну да, там есть огненные волны и какие-то стражи порядка на катерах, фирма «Явь» (злейший враг фирмы «Навь»). В общем, контрабанда, конечно. Но если соблюдать правила, то – можно.

И вообще, если нельзя, но очень хочется, - то можно. Можно перебраться за черту, отделившую живых от мертвых. Даже не задумавшись – чем это грозит, нет ли здесь ущерба для «другой» стороны. Зачем думать о таких вещах, если «мне хочется» и нашлись возможности?

Интересно, что в романе практически нет положительных героев. Все они довольно неприятные люди. Ну может быть, исключая мальчика Казика, но мальчик этот странненький и какой-то недотыкомка.

В принципе, если задуматься, то все логично. Мы ведь имеем дело с теми, кто подсел на «валюту смерти», с людьми слабыми, с людьми, которые пытаются пробраться в кладовку Господа Бога, украв ключик и просочившись темным коридором. А ведь когда настанет правильное время – распахнет хозяин сам свою кладовку и все варенье выставит перед гостем. Но гость – он такой, он не желает ждать и лопает варенье самочинно – поэтому, когда время придет, достанутся ему пустые банки. Да еще и стыдно будет.

Поэтому персонажи романа и выглядят такими несимпатичными.

Полная перестановка акцентов с ног на голову – или наоборот, с головы на ноги, - происходит ближе к развязке. Но это уже секрет сюжета, о чем говорить не буду.

Персонажи – они не дураки, пытаются рассуждать. Что такое смерть, что такое ад и рай.

«Рай – статичен, ад – динамичен. Рай – гарантированное стабильное счастье, как будто вечно под кайфом. И кайф этот приесться не может… Душа, подсаженная на рай, ощущает блаженство постоянно. А оттого, что блаженство это разнообразно, то вроде и не так скучно… Ад же… Если ад – место наказаний, а черти - служащие в нем, как служат в тюрьме тюремщики, следовательно, и ад, и его обитатели находятся на службе у Бога и высших сил. Они часть мироустройства и миропорядка»…

Но все это бормочет «представитель темных сил», и здесь тоже скрыто лукавство. Где Окассен рассуждал легкомысленно, в основном желая позлить строгого отца, там персонаж «Валюты смерти» убийственно серьезен, а цель его – соблазнить, морально растлить Аню. Аню, которая в силу своего невежества не знает, что райское блаженство не измеряется дозами, потому что оно не наркотик, и что ад, смерть, зло, тьма – не есть обязательный элемент бытия (старая катарская ересь)… И что роль чертей в нашем мире сильно преувеличена самими чертями – их в любой момент могут погнать…

Однако в мире «Валюты смерти» - в мире мистических соблазнов – ложь выглядит как правда.

Можно и нужно ли разрушать смерть? Вроде как у героев появляется шанс это сделать. Реализовать древнюю мечту человечества.

Но им сразу же объясняют: ой нет, это опасно, куда поселить и как трудоустроить всех неумирающих людей и воскресших покойников?

Вопрос, конечно, интересный…

Однако возражение лежит гораздо глубже, и причина вовсе не в невозможности трудоустройства и квартирном вопросе. Заманчивая идея персонального бессмертия здесь и сейчас, «вотпрямщас», - она сродни тому же тайному поеданию варенья в банке, которую для тебя все равно откроют в урочный час. Просто работает своеволие, просто хочется не ждать урочного часа, а употребить сладкое сегодня. Запустить ложку поглубже, зачерпнуть побольше.

Живи сегодня, завтра умрем.

Тонкая ложь, толстая ложь. У соблазнов много обличий. Персонажи, что характерно, охотно вляпываются во все по очереди.

У такой истории в христианском измерении счастливого финала быть не может, поэтому роман плавно переходит в другое измерение. Фэнтези допускает такие переходы.

О чем же книга? Или так: чем она любопытна?

Любопытна прежде всего тем, что возвращает к старой теме, к вопросам-ответам касательно смысла бытия. Вроде: «Зачем жить, если все равно помрем?» Или: «А что будет, когда мы умрем?» Или даже так: «А как быть достойным покойником?» Потому что, как выясняется, покойником тоже надо быть уметь. А то станешь беспокойным покойным, житья от тебя не станет живым…

Ироничность сюжетных коллизий подчеркивается и усиливается эпиграфами. Все они взяты из ехидной – иначе не назвать – поэзии Александра Смира:

Аккуратно сложу понты

У роковой черты.

Довели меня гены

До огненной геенны.

Мир будет познан,

Но будет поздно.

Какие граждане клюют

На самую черную из валют?

Здесь любопытно то, что двустишия не просто подчеркивают тему – они заостряют стилистику романа, придают ему более резкое звучание. Иногда они дребезжат диссонансом, иногда словно бы подгоняют действие.

Вообще подбор эпиграфов – то еще занятие. Иногда случается, текст слабый, а эпиграфы сплошь из Тютчева да Уильяма Блейка. И текст буквально тонет – переворачивается и плывет вниз головой. (Если головой считать эпиграф). Бывает, текст вполне себе читабельный, но эпиграфы – обычно из личного поэтического творчества автора, - хоть стой хоть падай, висят гирями на сюжете. В «Валюте смерти» с текстом и эпиграфами все обстоит весьма гармонично. Афористические двустишия Смира и мистическая проза Андреевой находятся в полном взаимопонимании.

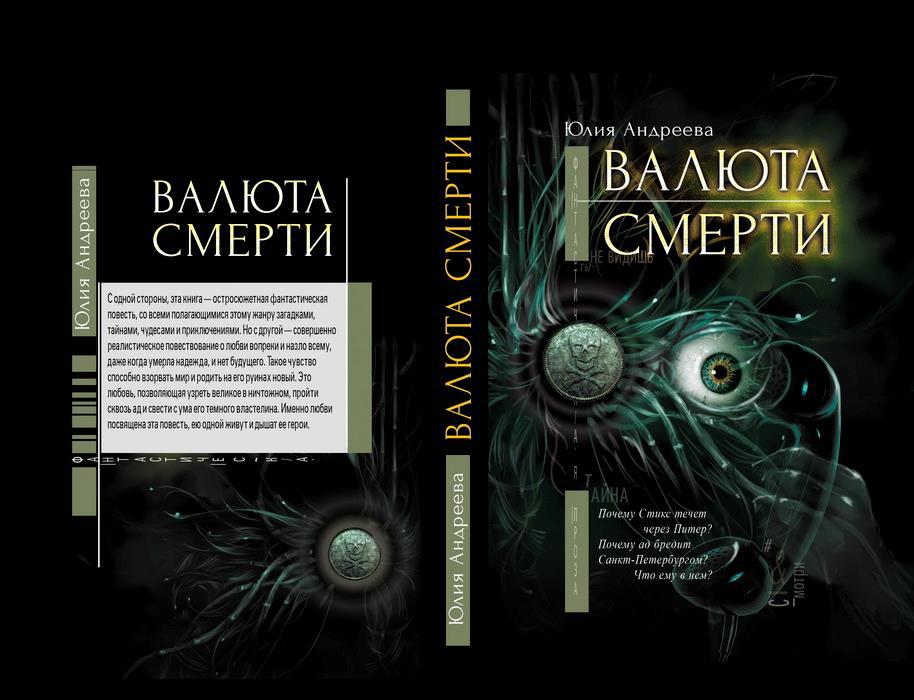

А еще в бумажном издании книги есть черно-белые рисунки М.Лудиковой. Рисунков много – довольно большие заставки к каждой главе. Их можно рассматривать как еще один эпиграф. Вообще книжка «Валюта смерти» получилась на удивление цельной. Я рада за Юлию Андрееву, которой удалось этот роман выпустить, да еще в таком привлекательном оформлении.

Книгу "Валюта смерти" можно прочитать и скачать на АТ: https://author.today/work/163230