Как Горький остался без "носа", а Молотов без "зада", и как они оба благополучно спаслись…

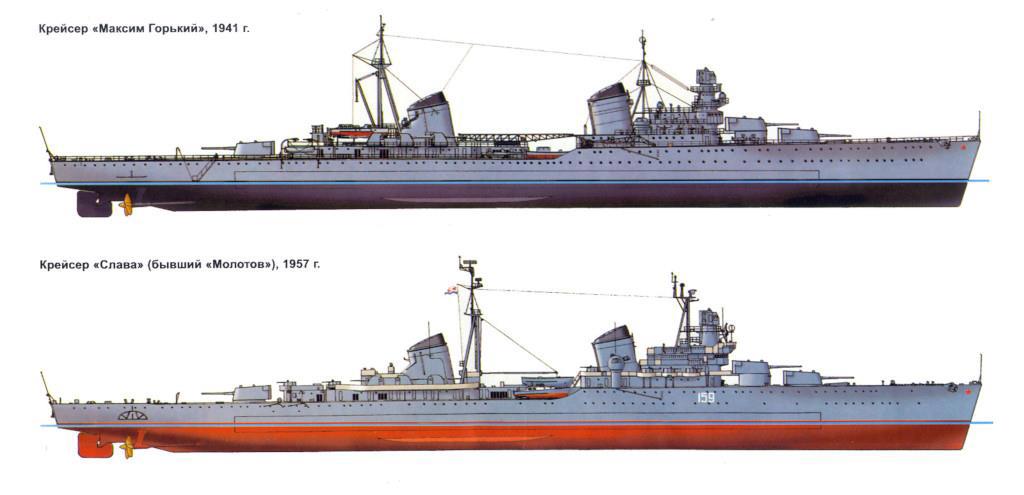

Автор: Алекс НикмарЗдравствуйте, мои друзья (прежде всего, конечно, те друзья, кто, как и я являются любителями флота, его истории и традиций). Как вы уже догадались, ни о сталинском наркоме, ни о пролетарском поэте и писателе я вам сегодня ничего нового не скажу.  Вместо этого я сегодня предлагаю вам поговорить о двух названных в честь этих людей боевых кораблях советского ВМФ, принадлежавших к типу крейсеров, построенных по проекту «26-бис»: балтийском крейсере «Максим Горький» и черноморском крейсере «Молотов». Судьба и служба этих двух замечательных кораблей разная. У каждого она своя, но в одном эти два корабля, во всяком случае, для меня она схожа. Схожа она тем, что оба этих крейсера в период ВМВ получили тяжелейшие повреждения, которые, сложись боевые условия чуть иначе, склонись они ещё хоть на немного в худшую сторону, могли привести к их (крейсеров) безусловной гибели. Собственно из-за этих двух боевых повреждений, я и назвал так этот пост: в их результате крейсер «Максим Горький» остался без своей носовой оконечности, а крейсер «Молотов» - без кормовой. Но не будем забегать вперед и поговорим об этом подробно и по отдельности. Сначала – о «Максиме Горьком», а потом – о «Молотове».

Вместо этого я сегодня предлагаю вам поговорить о двух названных в честь этих людей боевых кораблях советского ВМФ, принадлежавших к типу крейсеров, построенных по проекту «26-бис»: балтийском крейсере «Максим Горький» и черноморском крейсере «Молотов». Судьба и служба этих двух замечательных кораблей разная. У каждого она своя, но в одном эти два корабля, во всяком случае, для меня она схожа. Схожа она тем, что оба этих крейсера в период ВМВ получили тяжелейшие повреждения, которые, сложись боевые условия чуть иначе, склонись они ещё хоть на немного в худшую сторону, могли привести к их (крейсеров) безусловной гибели. Собственно из-за этих двух боевых повреждений, я и назвал так этот пост: в их результате крейсер «Максим Горький» остался без своей носовой оконечности, а крейсер «Молотов» - без кормовой. Но не будем забегать вперед и поговорим об этом подробно и по отдельности. Сначала – о «Максиме Горьком», а потом – о «Молотове».

(Крейсер «Максим Горький»)

(Крейсер «Максим Горький»)

В первый же день войны отряд минных заградителей и эсминцев под флагом командующего эскадрой КБФ контр-адмирала Д.Д.Вдовиченко начал постановку оборонительного минного заграждения в устье Финского залива.

Для прикрытия его от ударов противника со стороны моря, в 17.57, из Усть-Двинска, вышел отряд кораблей под командованием начальника штаба ОЛС (Отряда лёгких сил) капитана 2 ранга И.Г.Святова в составе крейсера «Максим Горький» и эсминцев «Гневный», «Гордый» и «Стерегущий».

Корабли миновали Ирбенский пролив и около трех часов ночи 23 июня, снизив скорость до 18 узлов, начали маневрирование вблизи маяка Тахкуна, следуя переменными курсами.

В 3.35 в 16-18 милях к северо-западу от маяка подорвался на мине эсминец «Гневный» — ему оторвало носовую оконечность корпуса. Сразу же после этого «Максим Горький» и «Стерегущий» повернули «все вдруг» на обратный курс.

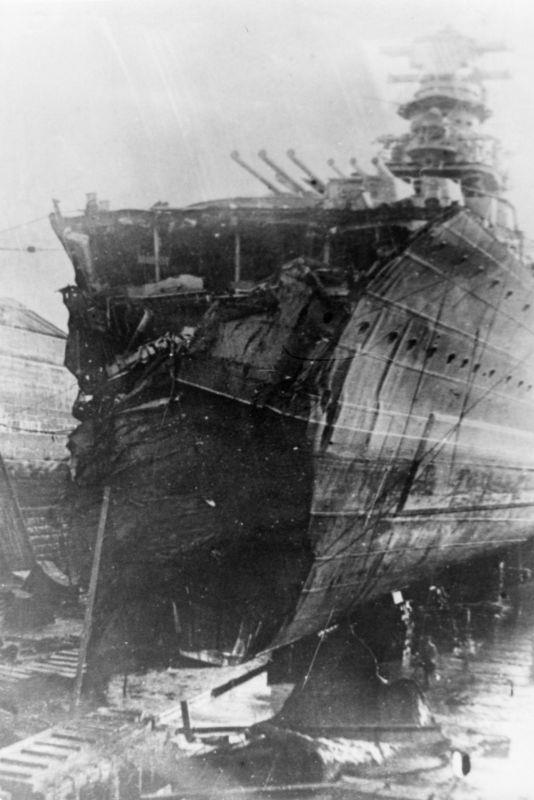

В 4.21 крейсер подорвался на мине в точке с координатами 59°20' с.ш. и 22°00' в.д. Центр взрыва пришелся на левый борт (около 24-го шп. на высоте 1,5-2 м. от киля). Носовая оконечность корпуса крейсера, оторванная по линии, соединяющей центр взрыва с 47-м шп. на палубе полубака, перевернулась вверх форштевнем и быстро затонула.

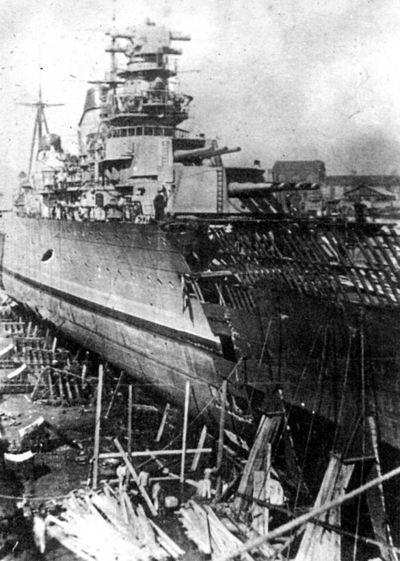

(Крейсер «Максим Горький» возвращается в базу с оторванной носовой оконечностью)

(Крейсер «Максим Горький» возвращается в базу с оторванной носовой оконечностью, более крупній план)

(Крейсер «Максим Горький» возвращается в базу с оторванной носовой оконечностью, более крупній план)

Район повреждений ограничивался 55-м шп. Траверзная переборка на 61-м шп. не пострадала и сохранила свою водонепроницаемость. Чтобы устранить дифферент на нос, были затоплены кормовые дифферентные и креповые отсеки, а затем и кормовое подбашенное отделение. Переборки на 61-м и 83-м шп. подкрепили деревянными упорами.

В 4.31 командир крейсера, боясь разрушения носовой переборки, дал задний ход. Но крейсер описывал циркуляцию и не слушался руля. Командир пошел на риск и дал машинами «малый вперед». Траверзная переборка выдержала, скорость постепенно повысили до 8 узлов. После ряда мероприятий, осуществленных личным составом по обеспечению живучести, крейсер пошел своим ходом, развивая до 12 узлов (при этом машины давали 109 об/мин, что соответствовало 16 узлам в нормальных условиях). Командир крейсера решил не возвращаться в Таллин, а идти к ближайшему берегу — острову Вормси. На переходе сигнальщики трижды сообщили об обнаружении подводных лодок. Хотя подводных лодок противника (как финских, так и немецких), как оказалось по послевоенным исследованиям, там в этот момент не было, каждый раз при их «обнаружении» корабль, сохранивший свою боеспособность и подвижность, выполнял маневр уклонения от возможных атак и открывал огонь из 100-мм и 45-мм орудий.

В 8.30 «Максим Горький», сопровождаемый эсминцем «Стерегущий», подошел к юго-западной оконечности острова Вормси, но стать на якорь не мог, поскольку становые якоря затонули вместе с носовой оконечностью, а стоп-анкер был потерян в результате сотрясения от взрыва. Чтобы крейсер не вынесло течением на камни, его приткнули носом к мели и приняли балласт в носовые отсеки с таким расчетом, чтобы он сел на грунт носовой частью в районе 46—70 шп., а винты и руль оставались на глубине, даже если корабль развернет течением.

В 12.40 к «Максиму Горькому» подошел лидер «Минск» под флагом командующего эскадрой. Д.Д.Вдовиченко осмотрел повреждения крейсера и определил необходимые мероприятия для его дальнейшего перехода. В помощь поврежденному кораблю был сформирован отряд, который возглавил командир ОВРа главной базы капитан 2 ранга А.А.Милешкин (флаг на БТЩ-208 «Шкив»). В него вошли дивизион БТЩ, эсминцы «Артем» и «Володарский», 5 катеров МО, спасательное судно «Нептун» и гидрографическое судно «Лоод».

В 21.15 от сигнальщиков крейсера поступил доклад о якобы обнаруженной подводной лодке (тоже послевоенные документы не подтверждают нахождение вражеских подлодок в этом районе), и 100-мм батарея правого борта крейсера дала по ней два залпа.

В 21.35 из Таллина подошли дивизион БТЩ, буксир «Зарница» и вспомогательное судно «Кама».

В 23.55 на «Каму» было выгружено 1200 180-мм полузарядов из погребов 1-й и 2-й башен ГК и 6 боевых зарядных отделений торпед.

В 7.35, 24 июня прибыли эсминцы «Артем» и «Володарский». К 8 часам утра водолазные работы завершили. На разрушенную часть носовой оконечности был надет пластырь. Перед переборкой 61-го шп. установили деревянный барьер для защиты ее от ударов волн. Из бревен, пластыря и парусины соорудили фальшнос для уменьшения сопротивления.

В 9.00 подошедшее спасательное судно «Нептун» приняло буксирный трос с кормы крейсера, а «Зарница» — с носа. Из носовых отсеков откачали воду.

В 9.44 корабль сошел с мели.

В 9.53 крейсер отдал кормовой буксир, а в 10.09 начал движение своим ходом. Весь караван двинулся в путь, головным шел БТЩ-208, за ним строем уступа влево еще три БТЩ, затем «Стерегущий», «Артем», «Володарский», концевыми шли крейсер и спасательное судно.

В 11.58 у банки Лайне головной БТЩ подорвался на магнитной мине и быстро затонул. На нем погибли командиры ОВРа и дивизиона БТЩ, а также все документы на переход. «Максим Горький» немедленно отработал назад и начал самостоятельно разворачиваться на обратный курс.

В 14.20 отряд вернулся к острову Вормси; по пути крейсер дважды открывал огонь из 100-мм орудий — по обнаруженному перископу (в 12.26) и самолету (в 12.52). Чтобы удержать корабль в проливе, с него подали буксир на спасательное судно «Нептун», вставшее на якорь. Однако задерживаться у Вормси было опасно — над кораблями то и дело появлялись вражеские разведчики.

В 18.00 с помощью спасательного судна, «Максим Горький» начал разворот для выхода из пролива.

В 18.12 он отдал буксир и пошел своим ходом. И.Г.Святов повел крейсер не по фарватеру, а вблизи берега, по малым глубинам, имея под килем не более 1,5 м воды. Головным шел БТЩ-218, за ним — остальные тральщики, эсминец «Артем», в кильватер ему — «Максим Горький», справа от крейсера — «Стерегущий», три ТКА и два МО, слева — «Володарский» и столько же катеров.

В ночь на 25 июня отряд прибыл на Таллинский рейд. Снова был подан буксир на вставший на якорь «Нептун».

В 6.42 три буксира повели крейсер в Купеческую гавань, и в 8.40 он ошвартовался у Северного мола. После тщательного обследования повреждений офицеры техотдела флота подтвердили, что крейсер может идти в Кронштадт. Переход был намечен на 27 июня. Приняли решение идти по прибрежному фарватеру.

В 2.16 «Максим Горький» в охранении трех эсминцев и катеров МО вышел за тралами шести БТЩ, шедших в строю двойного уступа. На переходе тральщики подсекли 4 мины. Из Нарвского залива в Лужскую губу отряд прошел через сложный пролив Хайлода, где до войны не появлялся ни один крупный корабль.

В 18.30 крейсер был на Большом Кронштадтском рейде. При переходе из Таллина в Кронштадт он развивал до 13—14 узлов, большая скорость грозила опасностью — от напора воды могла разрушиться переборка 61-го шп.

В 20.00 буксир «КП-1» провел корабль в ворота гавани, а в 20.44 он вошел в док имени Велещинского.

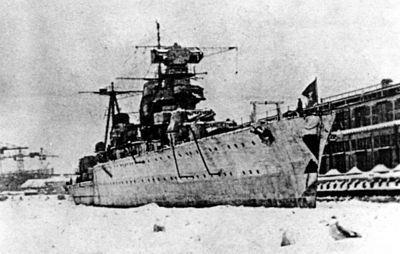

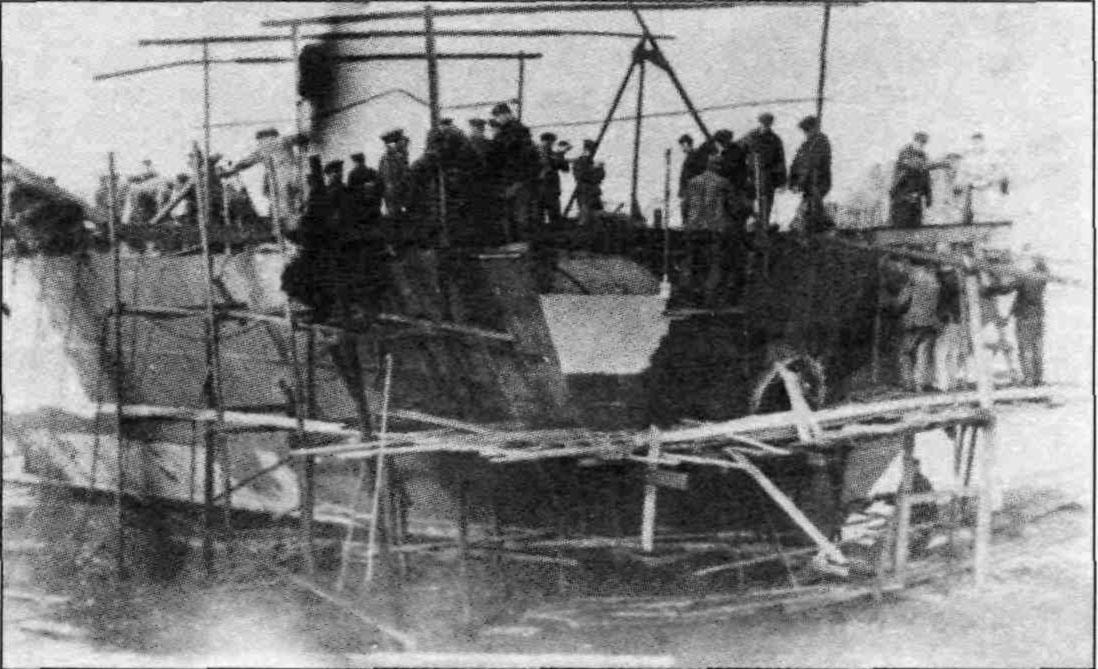

(Крейсер «Максим Горький» в ремонте после подрыва носовой оконечности. 1941 год)

(Крейсер «Максим Горький» в ремонте после подрыва носовой оконечности. 1941 год)

(Крейсер «Максим Горький» в Кронштадтском доке, стыковка корпуса с носовой оконечностью, июль 1941 года)

(Крейсер «Максим Горький» в Кронштадтском доке, стыковка корпуса с носовой оконечностью, июль 1941 года)

В 5.00 28 июня с него выгрузили весь боезапас, а в 15.15 «Максим Горький» встал на кильблоки.

Выполнять срочные восстановительные работы поручили заводу № 189. В Кронштадт прибыла группа специалистов завода под руководством главного инженера В.С.Боженко.

После обсуждения было решено построить на стапеле завода новую носовую оконечность, спустить ее на воду, отбуксировать в Кронштадт и затем соединить в доке с корпусом корабля. Такой способ восстановления одобрили главный конструктор корабля А.Й.Маслов и видный ученый-кораблестроитель член-корреспондент АН СССР Ю.А.Шиманский.

Ответственным руководителем по ремонту крейсера назначили старшего строителя А.С.Монахова, от ЦКБ-17 была выделена оперативная группа во главе с Н.А.Киселевым, от КБ завода № 189 — конструкторская группа под руководством П.Н.Кочерова.

За восемь дней в доке были произведены обрезка и зачистка рваных участков обшивки и набора корпуса, определены места пристыковки новой носовой оконечности, произведен ремонт отдельных поврежденных участков корпуса. После этого корабль вывели из дока и поставили носом к стенке Морского завода.

3 июля на восточном стапеле завода № 189 начали постройку носовой оконечности, для которой удалось использовать отливки форштевня, клюзов и судовое оборудование недостроенных крейсеров проекта 68. Круглосуточный ударный труд четырехсот судостроителей позволил изготовить ее всего за 15 дней!

18 июля 150-тонную носовую оконечность спустили на воду с принятым для остойчивости водяным балластом (120 т). При спуске, в качестве меры предосторожности, ее поддерживал 200-тонный плавучий кран. В ночь с 20 на 21 июля носовую оконечность отбуксировали в Кронштадт и сразу же ввели в док — на тех же спусковых салазках, на которых она была спущена на воду со стапеля (то есть их от новой носовой части попросту не отсоединяли и буксировали её вместе с ними).

Затем в док вошел и сам поврежденный крейсер. После откачки воды отсек подтянули, состыковали и заклепали. Чтобы обеспечить светомаскировку при проведении сварочных и газорезательных работ, над доком соорудили из брезента светонепроницаемый шатер, полностью закрывший носовую часть корабля. Во время ремонта были также исправлены погнутые кромки лопастей левого гребного винта и смонтировано размагничивающее устройство, а также сняты катапульта и 45-мм орудия, а на их месте установлены 10 37-мм автоматов 70-К.

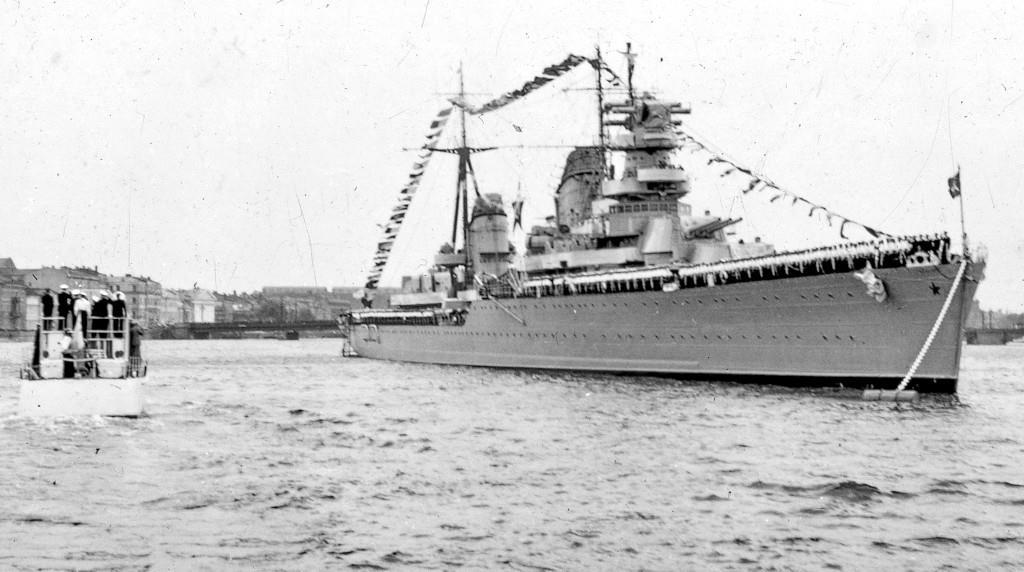

(Восстановленный крейсер «Максим Горький» у пирса ленинградского торгового порта)

(Восстановленный крейсер «Максим Горький» у пирса ленинградского торгового порта)

2 августа корабль вывели из дока, а 12-го он вышел на рейд для проверки механизмов, оборудования, размагничивающего устройства и проведения ходовых испытаний. Вместо намеченных трех месяцев на восстановление «Максима Горького» ушло всего 43 дня!

(Крейсер «Максим Горький» на параде на Неве, 50-е годы)

(Крейсер «Максим Горький» на параде на Неве, 50-е годы)

Теперь поговорим о случае с крейсером «Молотов».

Шел 1942 год…

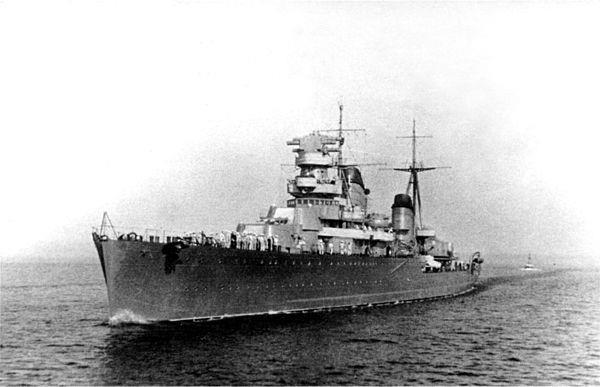

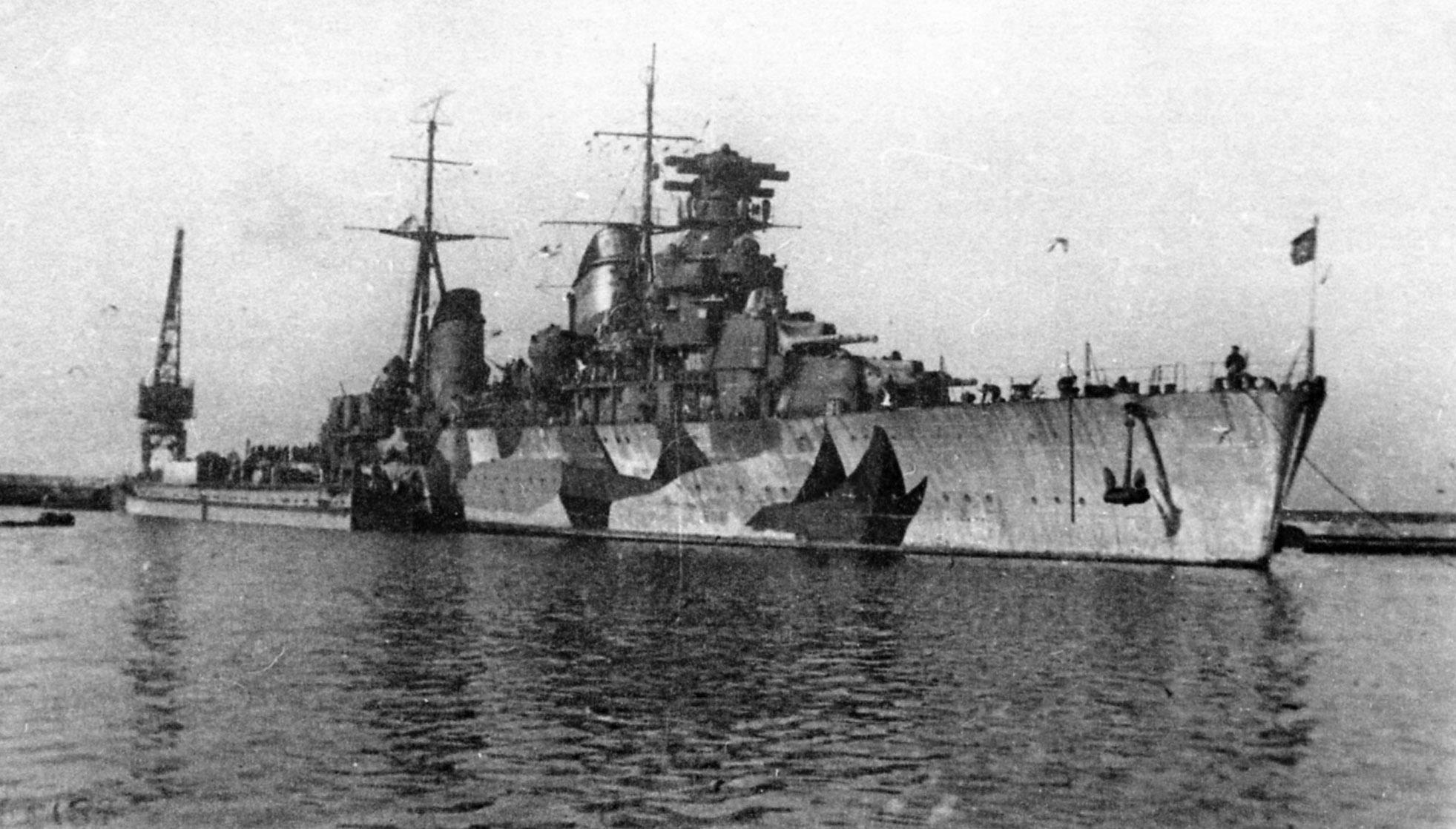

(Крейсер «Молотов», рейд Севастополя, 1941 год)

(Крейсер «Молотов», рейд Севастополя, 1941 год)

В период подготовки противника к форсированию Керченского пролива и высадке на Таманский полуостров, командующий эскадрой надводных кораблей вице-адмирал Л. А. Владимирский получил от Военного совета Черноморского флота задачу: в ночь на 3 августа обстрелять Феодосию, её порт и причалы Двуякорной бухты для уничтожения сосредоточенных там (по данным разведки) судов и плавучих средств противника.

Осуществить эту набеговою по своей сути операцию предписывалось крейсеру «Молотов» и лидеру «Харьков».

Согласно плану, 2 августа в 17:20 эти корабли должны были выйти из Туапсе в море и до темноты следовать на запад, а затем повернуть в назначенный район и занять огневую позицию к началу следующих суток. Для обеспечения ориентировки и надежной обсервации кораблей ночью, в район стрельбы направлялась подводная лодка «М-62», которая должна была обозначить своё место кормовым (зарубочным) белым огнём.

«Молотову» предстояло обстрелять Феодосию (для этого рассчитывали потратить 180 снарядов ГК калибра 180 мм), а «Харькову» атаковать Двуякорную бухту. Одновременный огневой налёт надлежало провести в течение 15 минут. Считалось, что из-за внезапности этой атаки противник не сможет оказать своевременного и действенного противодействия.

Во исполнение этого плана, вечером 1 августа «Молотов» и «Харьков» вышли из Поти и в 5:03 утра прибыли в Туапсе, где их дважды обнаруживали немецкие самолёты-разведчики.

2 августа в 16:00 на крейсере поднял свой флаг командир бригады крейсеров контр-адмирал Н.Е.Басистый. Он приказал сниматься с якоря и следовать к Феодосии. Корабли покинули порт в 17:12 (впереди шёл лидер, за ним - крейсер). Корабли шли на скорости 26 узлов. Их охраняли четыре торпедных катера, воздушное сопровождение (противовоздушное прикрытие и воздушная разведка) два морских бомбардировщика МБР-2 и два истребителя ЛаГГ-3.

Вскоре немецкий самолёт-разведчик He-111 заметил выход кораблей в море и в 17:59 на высоте 7000 м пролетел над «Молотовым», конечно же распознав один из кораблей, как трехбашенный крейсер. С этого момента Басистому стало объективно понятно, что скрытность операции безнадёжно нарушилась, а ещё точнее – утрачена, и, учитывая господство вражеской авиации над Керченским полуостровом и над морем, её по уму следовало бы отменять, но «добро» на это, он, по-видимому, не получил…

Чтобы запутать немцев, корабли в 18:05 легли на ложный курс в направлении на Новороссийск, а когда разведывательный Hе-111 скрылся, они повернули на запад. Тем не менее, обмануть противника черноморцам не удалось - в 18:50 вражеский самолёт-разведчик вновь появился над отрядом, а к этому времени все самолёты его сопровождения вернулись на базу. Корабли обстреляли самолёт и вторично повернули на Новороссийск, но он не отстал от них и оставался на экранах радаров до 21:00. С наступлением темноты, в 20:30, корабли с настойчивостью носорога опять развернулись, легли на курс 270° и увеличили скорость до 28 узлов.

В 23:15 взошла луна, и видимость значительно улучшилась. Через 10 минут «Молотов» и «Харьков» вошли в район, где должна была находиться «М-62», но обнаружить световой сигнал, подаваемый с лодки, не удалось, и уточнять своё место им пришлось по береговым ориентирам.

К полуночи прямо по курсу кораблей стали вырисовываться очертания мысов Меганом, Киик-Атлама и вершина горы Кара-Даг. Выяснилось, что из-за частых перемен курса корабли оказались на 12 кабельтовых западнее места встречи. Обсервация по берегу в 100—130 кабельтовых ночью не обеспечивала точности стрельбы по невидимому объекту (общей площадью около квадратного километра), но командир крейсера все же решил открыть огонь... (а какой в этом был практический смысл, кроме как того, что он мог отчитаться о выполнении поставленной задачи?..)

В 0:53, когда корабли уже лежали на боевом курсе 65°, слева по носу «Молотова» появились итальянские торпедные катера «MAS-568» и «MAS-573». Крейсер резко повернул вправо и увеличил ход до полного, сумев избежать их атаки, но исходные данные для стрельбы его артиллеристам пришлось пересчитывать снова.

В 0:59 лидер открыл огонь по Двуякорной бухте, и в этот же момент немецкие береговые батареи, расположенные на мысах Ильи и Киик-Атлама, открыли огонь по «Молотову». Семь трехорудийных залпов легли с большой точностью, несколько из них накрыли крейсер — гитлеровцы, видимо, пользовались радиолокацией (да и вообще – они давно уже ждали свои цели благодаря докладу самолёта-разведчика…)

В 1:05, при выходе «Молотова» к точке залпа по второму расчету исходных данных, его сигнальщики вновь обнаружили слева на курсовом угле 20° торпедный катер, и крейсер тут же увеличил ход, отвернул вправо и открыл огонь по катеру из автоматов. Сохранить необходимое для точности стрельбы устойчивое маневрирование крейсера было невозможно, и командир бригады приказал отходить на юг 28-узловой скоростью.

Как следствие всех этих неправильных и запоздалых решений командира бригады, уйти от атаки самолётов Люфтваффе отряду не удалось, и уже в 1:19 удалявшиеся от крымского берега корабли атаковал самолёт-торпедоносец (с траверза левого борта он приближался к «Молотову»).

Командир крейсера М. Ф. Романов вовремя отвернул вправо, и авиационная торпеда прошла вдоль правого борта.

Всего через 5 минут последовала одновременная атака уже двух торпедоносцев. Один из них зашёл на крейсер с правого траверза, другой — с левого курсового угла 110°. Из-за затруднявшего наблюдение лунного света второй самолёт зенитчиками крейсера был обнаружен слишком поздно. С расстояния 3-6 кабельтовых «Молотов» открыл интенсивный огонь и начал циркуляцию влево, уклоняясь от правого торпедоносца, находившегося на курсовом угле 150° и сбросившего две торпеды. Второй торпедоносец сбросил две торпеды также с правого борта. Две торпеды прошли за кормой, третья вдоль левого борта, а четвёртая в 1:27 попала в кормовую оконечность корабля справа. Слабым утешением для экипажа стало то, что один из вражеских торпедоносцев всё же был сбит огнём кормовых автоматов крейсера, но полученные «Молотовым» повреждения оказались просто ужасны.

Взрывом попавшей в него торпеды ему оторвало 20 м кормовой оконечности вплоть до 262-го шпангоута с рулём, румпельным отделением с рулевой машиной и химическим отсеком (отсеком установок дымопуска).

Также погибли 18 моряков. Все помещения в районе взрыва были разрушены, деформировался кронштейн правого валопровода и сильно погнулся конус гребного вала.

Корабль потерял управление. Повреждение винтов и правого гребного вала вызвало сильную вибрацию корпуса, и ход снизился до 10 узлов, из-за чего давление в котлах поднялось выше критического, сработали предохранительные клапаны, и через них с оглушительным свистом в атмосферу вырвался столб пара, образуя над кораблем белое облако. Крейсер начал описывать циркуляцию влево, так как отогнутая взрывом обшивка борта действовала как положенный на борт руль.

По свидетельству старшего помощника командира крейсера С. В. Домнина, изначально, из-за грохота от стрельбы орудий, с носового ходового мостика никто не услышал взрыв торпеды и не почувствовал полученных кораблём повреждений. Только когда вахтенный рулевой доложил о проблемах с рулём, командир увидел, что крейсер циркулирует влево и попытался по телефону передать приказ перенести управление рулями в румпельное отделение. Естественно – румпельное отделение уже было на дне и потому сделать этого не удалось, а вскоре и матрос, посланный туда для выяснения причин отсутствия связи, доложил опешившему командиру, что корма оторвана по кормовые кнехты.

Уточнив степень повреждений, командир крейсера М. Ф. Романов дал радиограмму командующему флотом и получил через несколько минут ответ открытым текстом: «Басистому, Романову. Крейсер спасти во что бы то ни стало. Высылаю все находящиеся в моем распоряжении средства помощи. Октябрьский.» Как мы видим – выбора у советских моряков, даже если бы ситуация ещё более ухудшилась, не было никакого. Слова «во что бы то ни стало» просто обязывали их к самоотверженному геройству. Теперь мы с вами, к сожалению, отчетливо понимаем – не спасли бы они тогда крейсер – никакой команды на эвакуацию экипажа с тонущего корабля не последовало бы, как её не последовало, к примеру, на тонущем в Севастопольской бухте линкоре «Новороссийск»…

Как и следовало ожидать, немцы и итальянцы не собирались оставлять повреждённый крейсер в покое. Уже около 1:30 поврежденный крейсер подвергся атаке торпедного катера, но его торпеды прошли мимо. А тем временем экипаж начал вести аварийные работы, и вскоре им удалось обеспечить движение прямым курсом. Для этого левая машина была включена на «полный вперёд» (240 об/мин), а правая на «самый малый назад» (30-50 об/мин). В 2 часа ночи начали готовить буксир, чтобы подать его на лидер, но постоянные авианалёты и атаки катеров не позволили кораблям сбавить скорость и сблизиться.

Управляясь машинами, «Молотов» продолжал отходить 14-узловым ходом. В 5:10 над кораблями появились наши самолёты, а через 30 минут в охранение крейсера и лидера вступили 6 торпедных катеров. Но немцы, несмотря на барражирующие истребители, не прекращали атаки: на траверзе Анапы в 7:17 четыре торпедоносца (по два на борт) зашли с кормовых курсовых углов. Крейсер открыл плотный заградительный огонь всеми калибрами, включая главный, и один самолёт загорелся и только чудом скрылся за горизонтом, а второй был атакован МБР-2 (представьте себе степень отчаянной решимости корабельных лётчиков, если в атаку на вооружённый до зубов немецкий торпедоносец пошёл поплавковый самолёт-разведчик!.. – уважение храбрости его экипажа).

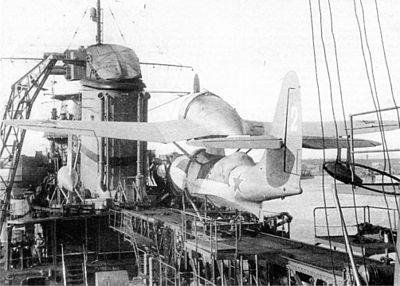

(Гидросамолет КОР-2 на катапульте крейсера Молотов, 1941 год)

(Гидросамолет КОР-2 на катапульте крейсера Молотов, 1941 год)

Два оставшихся торпедоносца сбросили торпеды с дальнего расстояния, но не попали. Всего за 6 часов (с 1:35 по 7:31) немецко-фашистские войска 12 раз атаковали крейсер, при этом они потеряли два самолёта. 3 августа в 22:14 крейсер бросил якорь на внешнем рейде Поти, а утром следующего дня он был введен в гавань и поставлен у причала № 12.

По итогам операции «Молотов» и «Харьков» отразили 23 атаки (из них 12 - воздушных и 11 - торпедных катеров), сбили три бомбардировщика «Heinkel» «He 111» и повредили два других самолёта и катер. Крейсер израсходовал 2886 снарядов всех калибров.

Для обеспечения отхода кораблей из Новороссийска и Туапсе выходили эсминец «Незаможник», СКР «Шквал», тральщик Т-495, 13 торпедных катеров, 8 сторожевых катеров и спасательное судно «Юпитер». Для прикрытия кораблей истребители совершили 63 вылета, морские бомбардировщики — 4 (причем последние (пикирующие бомбардировщики) – прикрывали крейсер на пределе своего боевого радиуса, работая в качестве тяжёлых истребителей, что в противоборстве с торпедоносцами было бы вполне логично и могло быть эффективным – нашлась же светлая голова в штабе, додумавшаяся до этого!..).

Свою задачу корабли, как и в случае с балтийским «Максимом Горьким» не выполнили, причины этого, вам, надеюсь, вполне понятны.

Перейдём к рассказу про восстановительный ремонт крейсера «Молотов».

Проект восстановительного ремонта крейсера разрабатывался параллельно специалистами ЦКБ-17 и КБ завода № 201. Был выбран промежуточный вариант, предусматривавший присоединение к корпусу поврежденного корабля новой кормы недостроенного крейсера проекта 68 «Фрунзе».

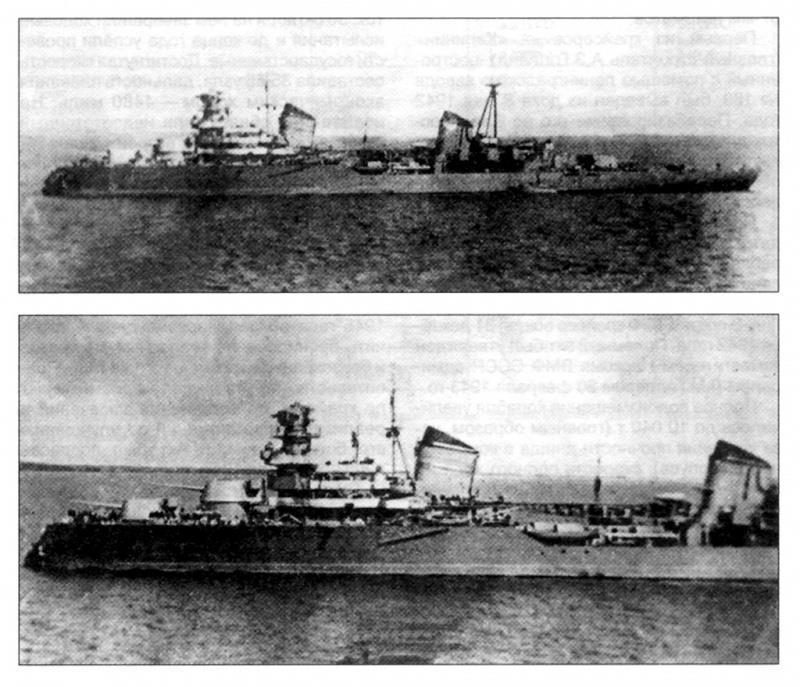

Ввод крейсера "Молотов" в плавучий док, декабрь 1942 года

(Крейсер «Молотов» без своей родной кормы)

(Кормовая оконечность крейсера «Фрунзе», состыкованная с корпусом «Молотова». Поти, 1943 год)

(Кормовая оконечность крейсера «Фрунзе», состыкованная с корпусом «Молотова». Поти, 1943 год)

Эта корма, по своим размерам, отличалась от прежней кормовой части «Молотова» в большую сторону в разных местах от 200 до 1500 мм. Это несоответствие планировалось устранить путём разборки её наружной обшивки и бортового набора в районе 230-240-го шпангоутов, последующего перегиба набора и сборки по новым образованиям, обеспечивавшим плавный переход от одного теоретического чертежа к другому. Нормальных обводов корпуса у «Молотова» обеспечить все же не удавалось, зато использование готовой кормовой части позволяло ввести корабль в строй очень быстро. Баллер и перо руля предполагалось взять с недостроенного крейсера проекта 68 «Железняков», находившегося в Ленинграде на заводе № 194, рулевую машину — со строившегося в Комсомольске-на-Амуре крейсера «Каганович», а датчик руля — с недостроенной подводной лодки Л-25, стоявшей в Поти. Разрешение на использование кормы «Фрунзе» и сам метод восстановления были выданы заместителем наркома ВМФ по кораблестроению и вооружению адмиралом Л. М. Галлером.

Ремонт выполнял завод № 201 в Поти с октября 1942 по июль 1943 года, для чего использовался шестипонтонный стальной плавучий док подъемной силой 5000 т, длиной по стапель-палубе 113 м и шириной 22 м. Было применено неполное докование, а доковая масса крейсера составила 8000 т. Корпус «Фрунзе» 3 декабря был частично заведен в док, где от него отрезали кормовую оконечность по 230-й шпангоут. 24 декабря «Фрунзе» уже без кормы был выведен из дока.

Тем временем специалисты аварийно-спасательной службы флота провели подводную обрезку повреждений частей корпуса «Молотова». Обрезка кормы на плаву производилась от верхней палубы по 252,5-й шпангоут до первой платформы, затем горизонтально до 262-го шпангоута и вниз, чтобы сохранить кронштейны гребных валов (они крепились в районе 255—259 шпангоутов).

26 декабря крейсер был введён в док для стыковки его с кормовым блоком корпуса «Фрунзе», установленным на салазках. Корабль был поставлен с дифферентом на нос 3°, осадка носом составила 7,5 м, носовая свисающая из дока консоль имела длину 73,2 м. Зазор между кормовым блоком «Фрунзе» и кормой «Молотова» равнялся 800 мм. Опасность возникала при перемещении новой кормы к корпусу пострадавшего корабля, поскольку была вероятность появления перекосов, крена и ударов. Однако же с помощью двухсоттонных гидравлических домкратов операция по соединению крейсера и его новой кормы была успешно проведена в течение суток и завершена 15 января1943 года, после чего начались работы по стыковке палуб, платформ, продольных переборок, ахтерштевней, наружной обшивки.

Обводы кораблей (проектов «26-бис» и «68»), как это и было понятно с самого начала, не совпадали, поэтому вдоль корпуса крейсера, на длине в 2,5 м, установили переходные листы-обтекатели. После окончания стыковочных работ кормовые отсеки испытали на водонепроницаемость, затем в них погрузили и установили рулевую машину и навесили руль. Одновременно в цехе была проведена сложная операция по правке гребного вала массой 18 т и длиной 22 м, у которого был погнут конус, а также отремонтирован деформированный взрывом кронштейн гребного вала.

25 апреля 1943 года крейсер «Молотов» с новой кормой вывели из дока, и до 20 июня на нём выполнялись достроечные работы на плаву. При проведении швартовных испытаний произошла авария рулевой машины: из-за плохо промытой масляной системы окалина и грязь попали в насос переменной производительности, что привело к выходу поршней из строя (на их ремонт понадобился месяц). 23 июля крейсер вышел в море для перехода в Батуми, параллельно испытывая машины и корпус. 27 июля прошли ходовые сдаточные испытания. По итогам выяснилось, что пристыковка новой кормы практически не отразилась на его скорости! Приемный акт восстановленного корабля был подписан 31 июля 1943 года. Таким образом ремонт крейсера занял целых 8 месяцев, что - учитывая сложность и уникальность проведённых работ - вполне нормальное время.

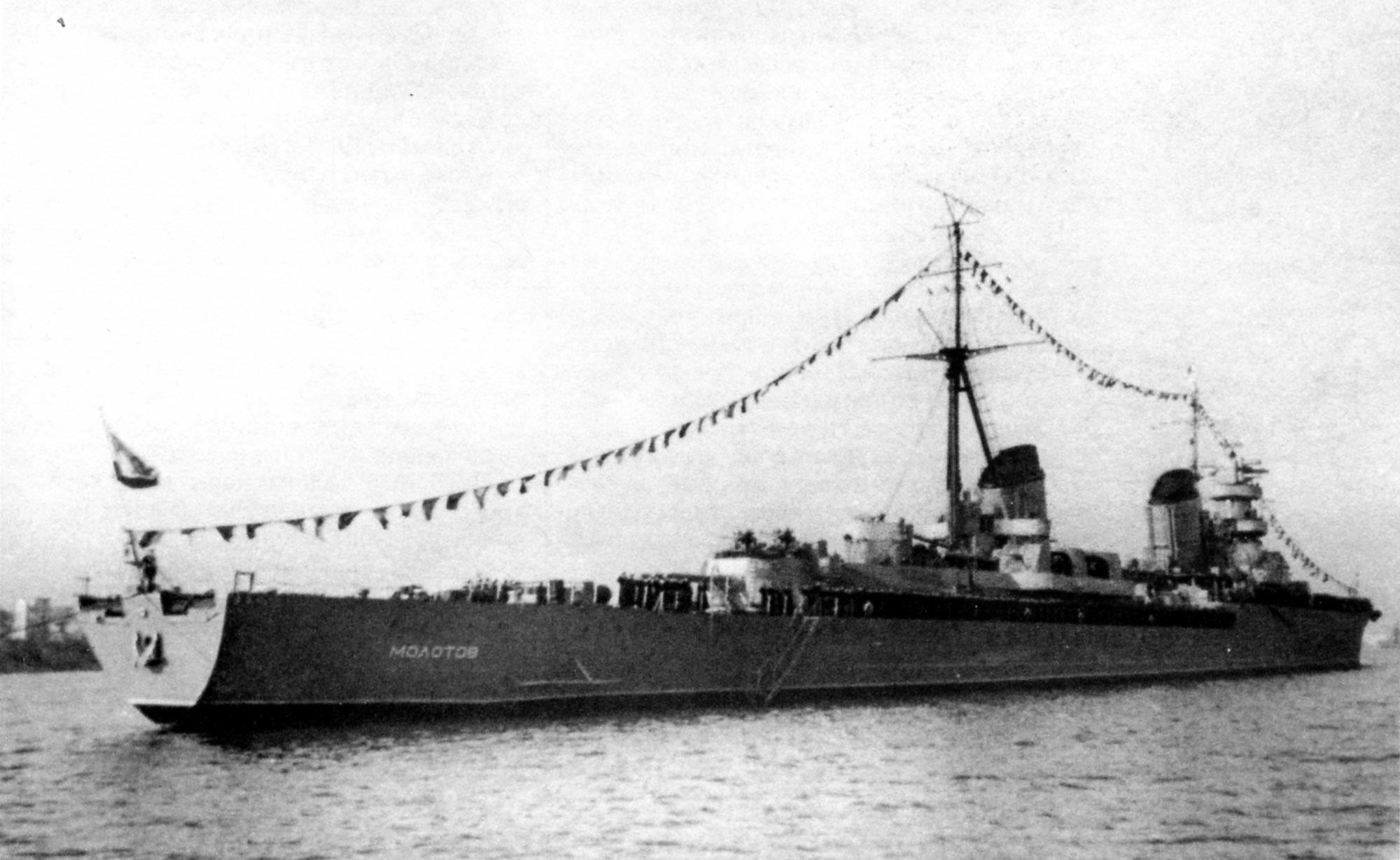

(Крейсер «Молотов» с новой кормой, послевоенное фото)

(Крейсер «Молотов» с новой кормой, послевоенное фото)

18 августа 1944 года в составе отряда «Молотов» перебазировался в Новороссийск, а 5 ноября в составе эскадры ЧФ крейсер вернулся в Севастополь, где и встретил окончание войны.

(Крейсер "Молотов" на параде в Севастополе, послевоенный снимок, как мы видим, переход к новой корме почти незаметен)

(Крейсер "Молотов" на параде в Севастополе, послевоенный снимок, как мы видим, переход к новой корме почти незаметен)

(Крейсер «Молотов» на бочках в Севастополе после войны)

(Крейсер «Молотов» на бочках в Севастополе после войны)

(Крейсер «Слава» (бывший крейсер «Молотов») в Севастополе. Начало 1970-х годов. Он стоит на том месте якорной стоянки, на котором в своё время погиб линкор «Новороссийск», а ещё до него - линкор «Императрица Мария»)

Что и говорить – выдержка и умение экипажей и профессиональность командиров этих двух крейсеров – заслуживает огромного уважения, в сложнейших боевых условиях они сумели спасти свои тяжело поврежденные корабли. Их пример – другим бы в науку…

Результаты работы по восстановлению этих крейсеров тоже впечатляющие – рабочие, инженеры и конструкторы – просто молодцы-герои, умением и навыками которых можно восхищаться и сейчас, в век куда более продвинутых технологий.

Это было всё, что я хотел вам рассказать об этих двух удивительных кораблях и произошедших с ними трагических случаях, связанных с серьёзнейшими боевыми повреждениями, полученными в море, в ходе выполнения задач боевых операций. Надеюсь, их история вам была интересна.

Теперь совсем немного и о своей авторской деятельности (вдруг это тоже кому интересно).

Как некоторые из вас, возможно, знают, я благополучно вылетел с конкурса «Киборг в стране чудес». Для меня это был определённый опыт, и, Слава Богу, что всё закончилось. Спасибо тем 39-ти из вас, мои друзья, кто взял мой рассказ «Механоид в мире меча и магии» ( https://author.today/work/219558 ) себе в библиотеку и тем 39 (возможно, что это другие), кто поставил ему лайк. Ваша поддержка была для меня крайне важна, она позволяла надеяться на хороший результат. Отдельное спасибо за максимальную оценку в 6 баллов Виктору Шипунову ( https://author.today/u/id407483849 ), Виктор – вы поддержали меня в трудную для автора минуту и вселили уверенность в том, что понять заложенный в рассказ смысл было не так уж и сложно . Спасибо и другим оценщикам. Ваша критика справедлива, всё, на что вы указали, будет мною обдумано и учтено.

. Спасибо и другим оценщикам. Ваша критика справедлива, всё, на что вы указали, будет мною обдумано и учтено.

Мой рассказ будет развернут во что-то большее, и я над этим уже вовсю работаю. Поэтому тех 27-мь моих друзей, кто из 39-ти взявших этот рассказ в библиотеку, его ещё не читал, с глубоким уважением прошу с этим повременить. Это вызвано тем, что я всё переделываю, спокойно выходя за рамки навязанных условиями конкурса 60000 знаков и других ограничений по жанру.

Да, теги конкурса, так как это уже будет не рассказ, а другая литературная форма, будут убраны, а сам рассказ будет переведён в разряд "в процессе".

Надеюсь, что результат будет намного лучше, и вы не разочаруетесь.

На этом всё. Спасибо за внимание.