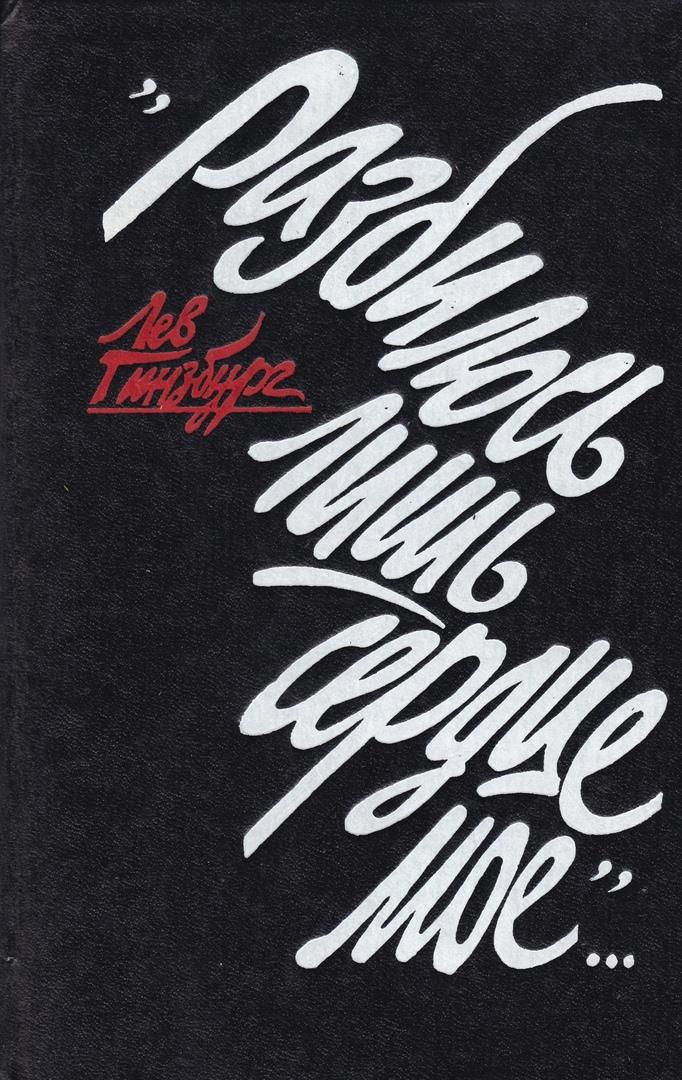

О переводе. Из романа-эссе Льва Гинзбурга «Разбилось лишь сердце моё...»

Автор: Анастасия Ладанаускене

Лев Владимирович Гинзбург (24 октября 1921 — 17 сентября 1980) — переводчик и публицист. Автор классических переводов немецких народных песен и баллад, поэзии вагантов, поэтов XVII века, антифашистских книг («Дудка Крысолова», «Цена пепла», «Потусторонние встречи»).

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда», — сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они?

О, конечно, мы знаем: из высокой потребности высказаться посредством перевода, устами другого автора, пропустив себя через него (а не только его через себя!), из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое… Но всё это — общие положения, это известно.

На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из сора повседневности, из сора жизни, из сора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные: увлечённость темой, вдохновение, издательский заказ…

Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я ещё опишу подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения «Раздел земли». Всего лишь одно словцо — отделяемая приставка «hin» — определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а может быть, и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что, из какого бы «сора» переводное стихотворение ни росло, вначале всё равно должно стоять слово подлинника.

«Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно», — справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мёртвой академической книжности.

Однако из этого вовсе не следует, что, «глядя в окно», можно забыть про «бумагу», то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв — с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника.

Всё это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам: таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен.

В свой черёд поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащён знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход даёт лишь полное и всестороннее владение оригиналом.

Одно связано с другим. <…>

Я убеждён, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик, нет перевода без «сверхзадачи».

Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мёртвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому «порядку», который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия…

Переводы «растут» не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта.

«Марата» Петера Вайса я не мог прогрызть около двух лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод, почти ежедневно. И только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму: «театра — психиатра», зажёгся так, что перевёл пьесу залпом, за месяц.

Конечно, у переводчика нет ящика с приёмами, с «изобразительными средствами». Как и оригинальный поэт, он берёт их из жизни, из окружающего мира, с той лишь разницей, что берёт только по повелению подлинника. <…>

Я входил в литературу в эпоху великих переводческих открытий, когда мировых гениев открывали, как открывают материки, завоевывали, подчиняли себе. Ещё живы были Щепкина-Куперник, Лозинский. Маршак завершал главный труд своей жизни — перевод Бёрнса и Блейка. Пастернак переводил «Фауста».

Постепенно у меня отмерла потребность писать свои стихи. Не оттого, что переводить легче и приятней. В переводах я полней выражал себя, чем в стихах собственных. Я стал шутя объяснять, что лучше Шиллера я всё равно не напишу, а хуже — нет смысла. Из-под моего пера выходили гениальные строки — не мои, конечно… Но — страшно подумать! — ведь и мои, мои!..

В переводе я прожил долгую жизнь.