Стальные нагрудники и щитки для бойцов РККА – ненужная для Красной Армии затея?

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Как известно, разработки стальных нагрудников для бойцов Красной Армии начались задолго до войны - в 1935 году.

В одном из источников, посвящённых истории их разработки, встретилась такая фраза

Со стороны армии курирующие управления были разные: до 14 августа 1935 года военно-хозяйственное Управление (ВХУ) РККА, а впоследствии Управление обозно-вещевого снабжения (УОВС) РККА.

Чтобы убрать разногласие, поясню: Управление обозно-вещевого снабжения, созданное 13 августа 1935 г., создано на базе ВХУ и является, по сути, его правоприемником. То есть, это один и тот же орган управления, разделённый на несколько направлений.

Несколько слов о самих нагрудниках.

В довоенный период и в ходе Великой Отечественной войны было разработатона несколько видов средств индивидуальной бронезащиты. На вооружении Красной Армии состояли доспехи довольно широкого номенклатурного списка:

СН-38

СН-39

СН-40 и СН-40А

СН-42

ПЗ-ЗИФ-20

После войны был разработан СН-46.

Наибольшее распространение в войсках имели СН-38, СН-40, СН-42, а также ленинградский ПЗ-ЗИФ-20, который поступал (что логично) к бойцам, сдерживавшим немцев на подступах к Ленинграду. Лучшими считались СН-42 и как раз "ленинградец".

Сегодняшний разговор посвящён только двум образцам СИЗ: стальным нагрудникам СН-39 и стальным щиткам СЩ-39.

СН-38 тяжёлого типа из трёх частей с подтулейным устройством первого типа, сохранившийся в коллекции музея каски, г. Лысьва

Разминирование дороги "саперами-штурмовиками"

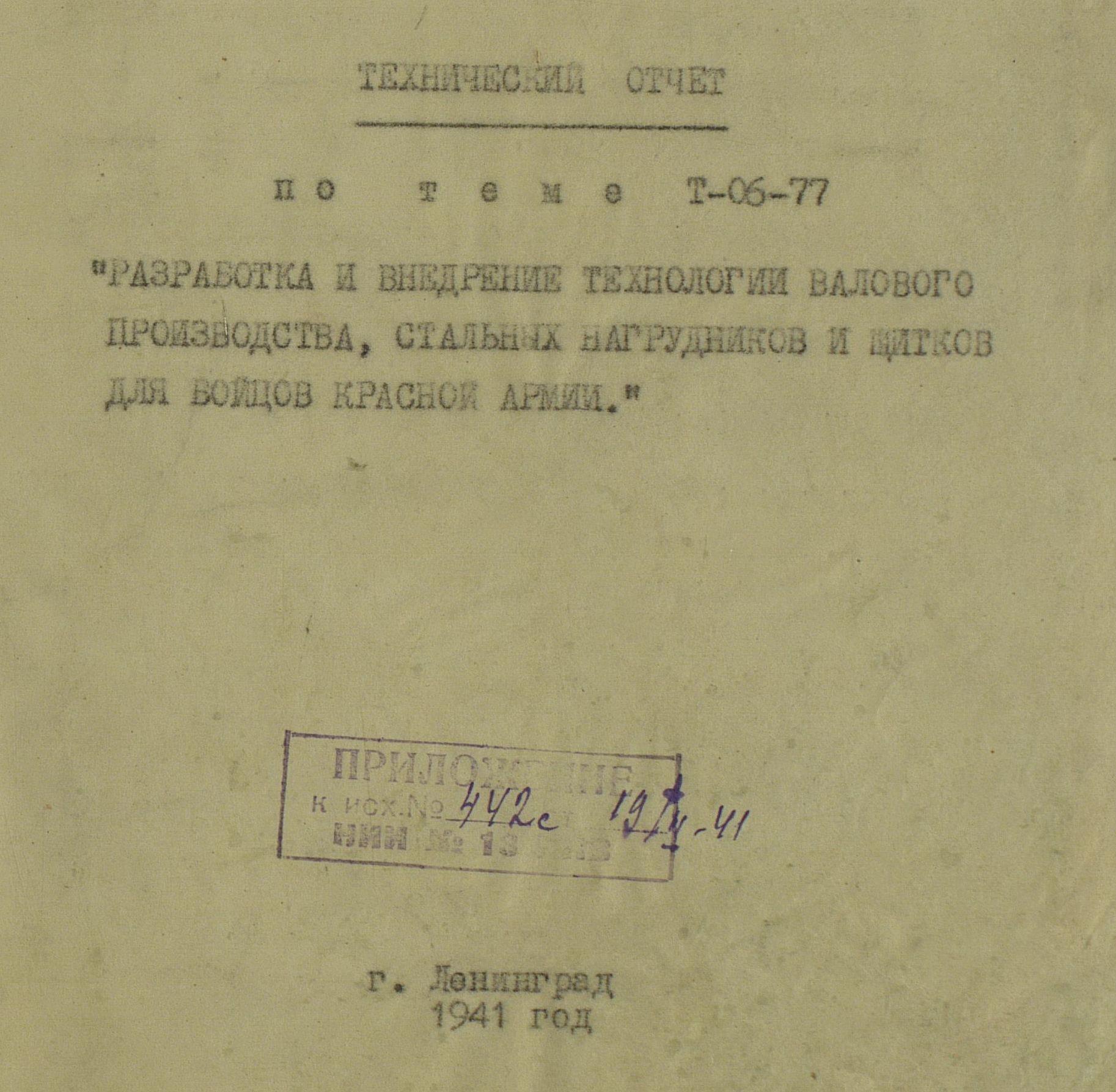

Так как, Технический отчёт достаточно объёмен, содержит большое количество различных таблиц, интересных, пожалуй, только специалистам и людям серьёзно занимающимся этой темой, то ,для удобства читателей, документ разделён на насколько, достаточно условных, частей.

Первая - это распознаный текст отчёта, с иллюстрациями;

Вторая - наиболее интересные фотографии и таблицы;

Третья - приложения к отчёту с отзывами военнослужащих РККА, участников и испытаний и доклад, на имя Маршала СССР Г.И.Кулика, поставивший "крест" на довоенных разработках СИЗ.

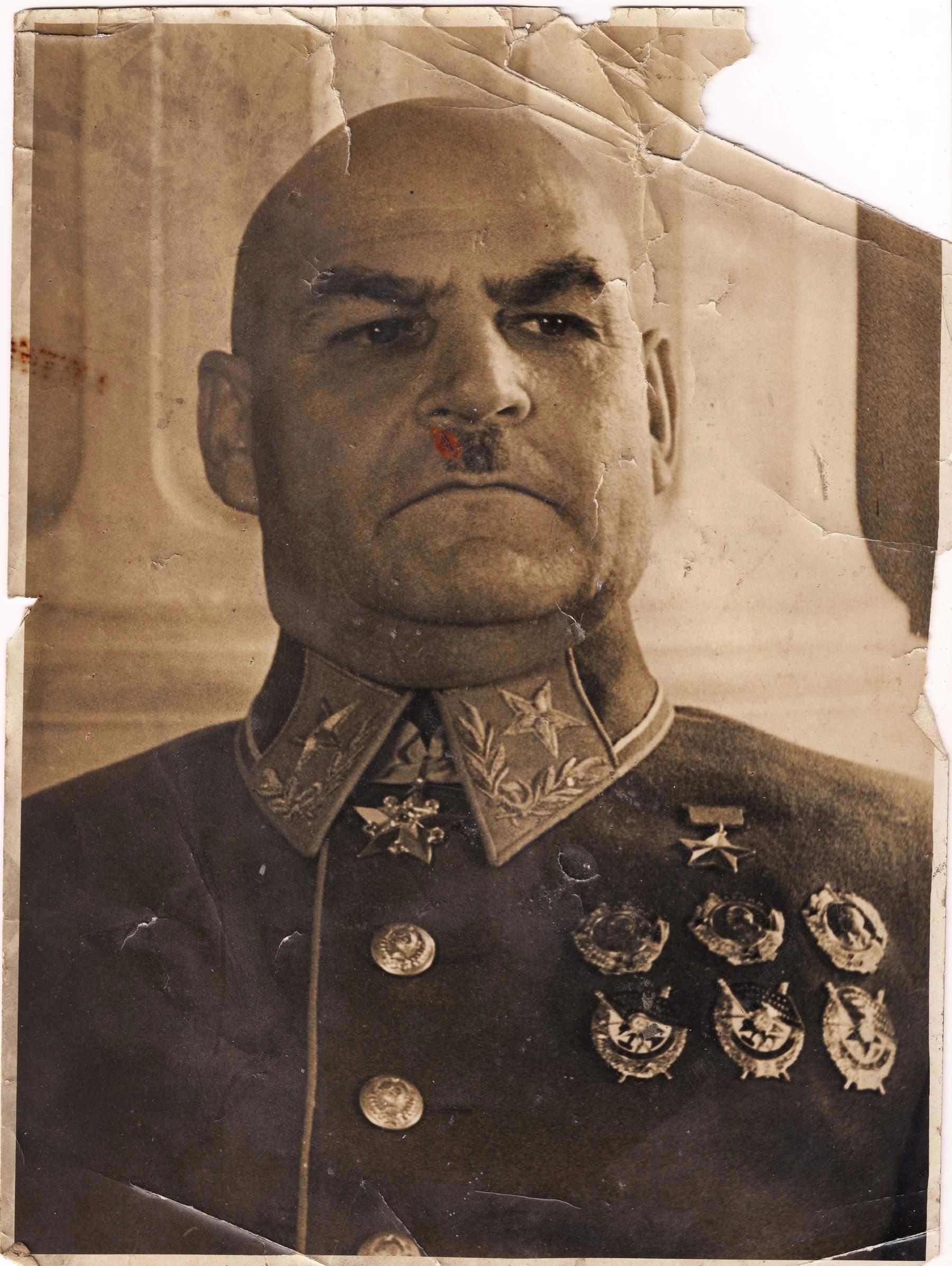

Маршал СССР Кулик Григорий Иванович

Полный вариант отчёта Вы можете скачать и прочитать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/i91B/N3mwPFUXG

Перейдём к отчёту:

I. ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы являлось:

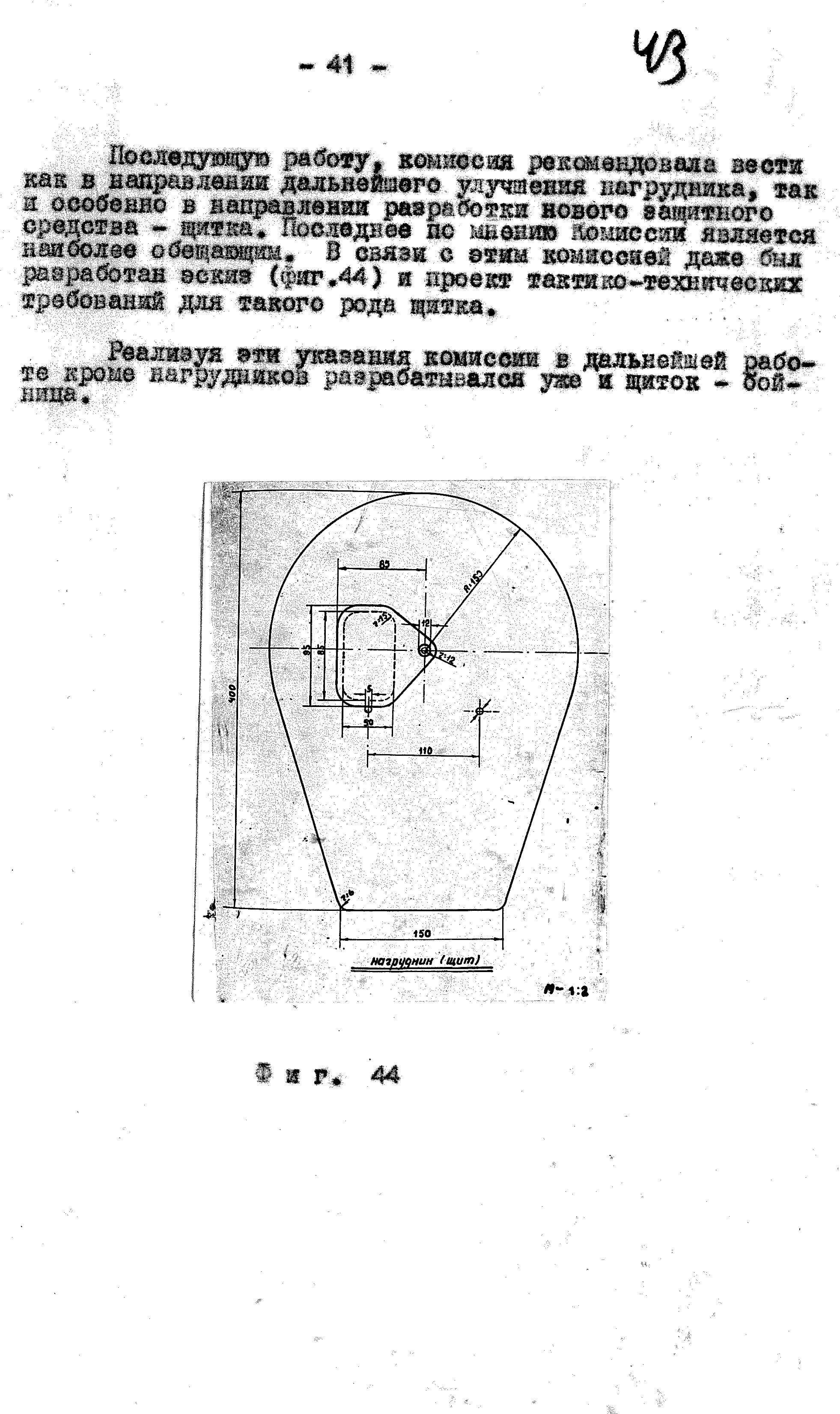

1,Изготовление и испытание опытной партии стальных нагрудников и щитков по образцам, разработанным в 1939 году (СН-39 и СЩ-39) НЛИ-13 совместно с Лысьвенским заводом «Индустрия»1 и при участии У.О.В.С. К.А.

1.Систематизация материалов, составление Т.Т.Т. на образцы стальных нагрудников и проекта технологии валового производства.

Упомянутые выше испытания опытной партии мыслились, как войсковые испытания и ставились главным образом с целью получения исчерпывающих данных по условиям носки, технике применения в условиях стрельбы в разных положениях, при переползаниях и т.д.

Впоследствии, однако, оказалось возможным провести эти испытания и в боевых условиях на Карельском перешейке, хотя для последней цели (испытание в боевых условиях), изготовленная партия нагрудников (150 нагрудников и 100 щитков) и была слишком мала, все же эти испытания явились серьезном подтверждением целесообразности применения нагрудников, по крайней мере, в ударных частях, как средства индивидуальной бронезащиты бойца.

Результаты испытаний нагрудников в боевых условиях и отзывы о них Начальника и Военкома 7-ой армии, были доложены Народному Комиссару Вооружений т. ВАННИКОВУ и согласно его письма № 592с от 28/IV/ 1940 г. признана вполне удовлетворительными».

В связи с этим, Народный Комиссар Вооружений в том же письме предложил «представить все необходимые материалы /чертежи, техусловия и прочее) для постановки (совместно с НКО) перед К.О. вопроса о принятии нагрудников на вооружение Красной Армии».

Соответствующие материалы были нами подготовлены и направлены Народному Комиссару Вооружений вместе с проектом технических условий на измененный образец нагрудника СВ-40 обеспечивающий защиту с дистанции 175 метров против дистанции 350 метров для нагрудника СН-39. эти материалы /наше отношение № 955с от 16.IV и 1398с от 4. VI, по существу и являлись техническим отчетом по настоящей работе, поскольку работа могла продолжаться лишь при условии принятия нагрудников на вооружение.

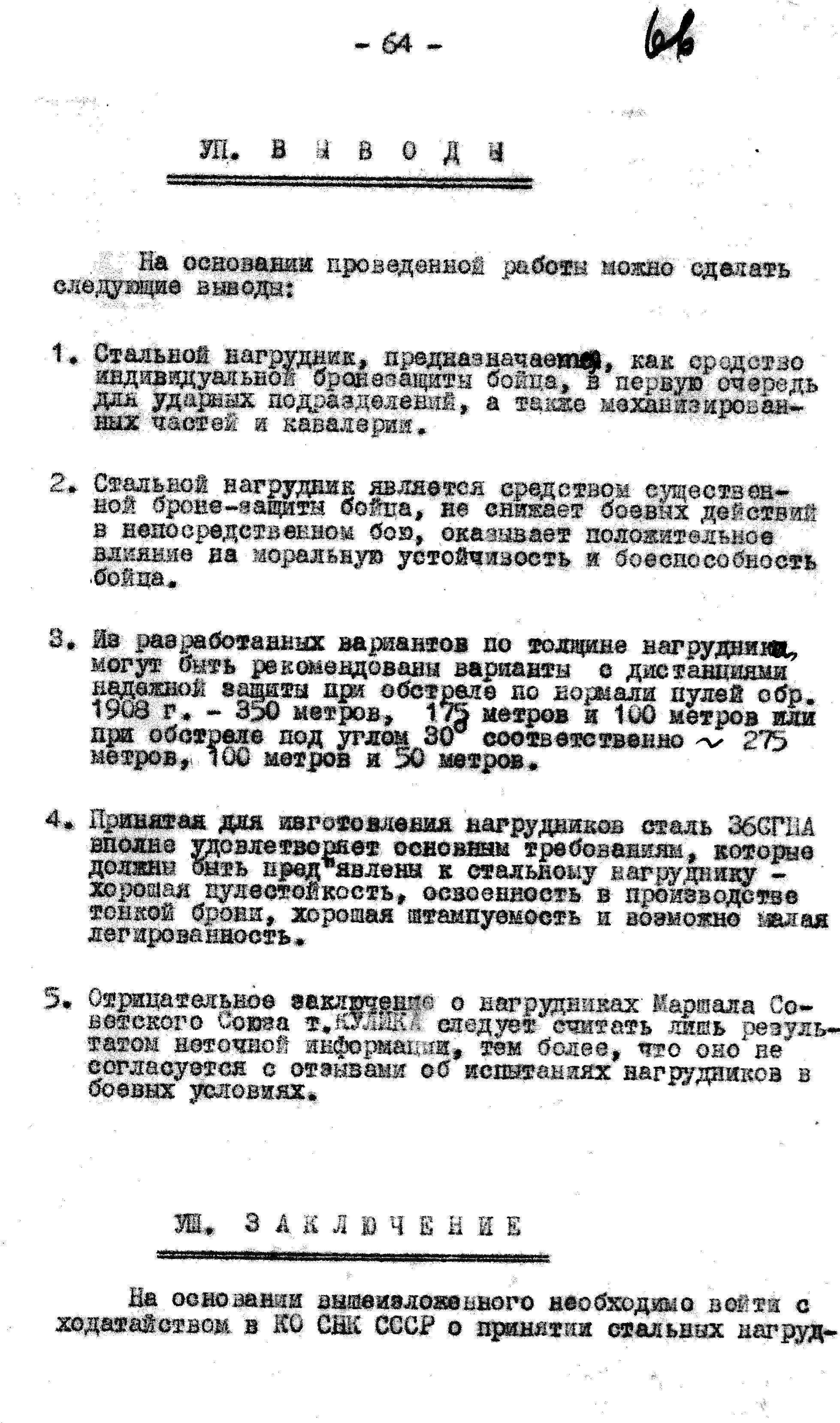

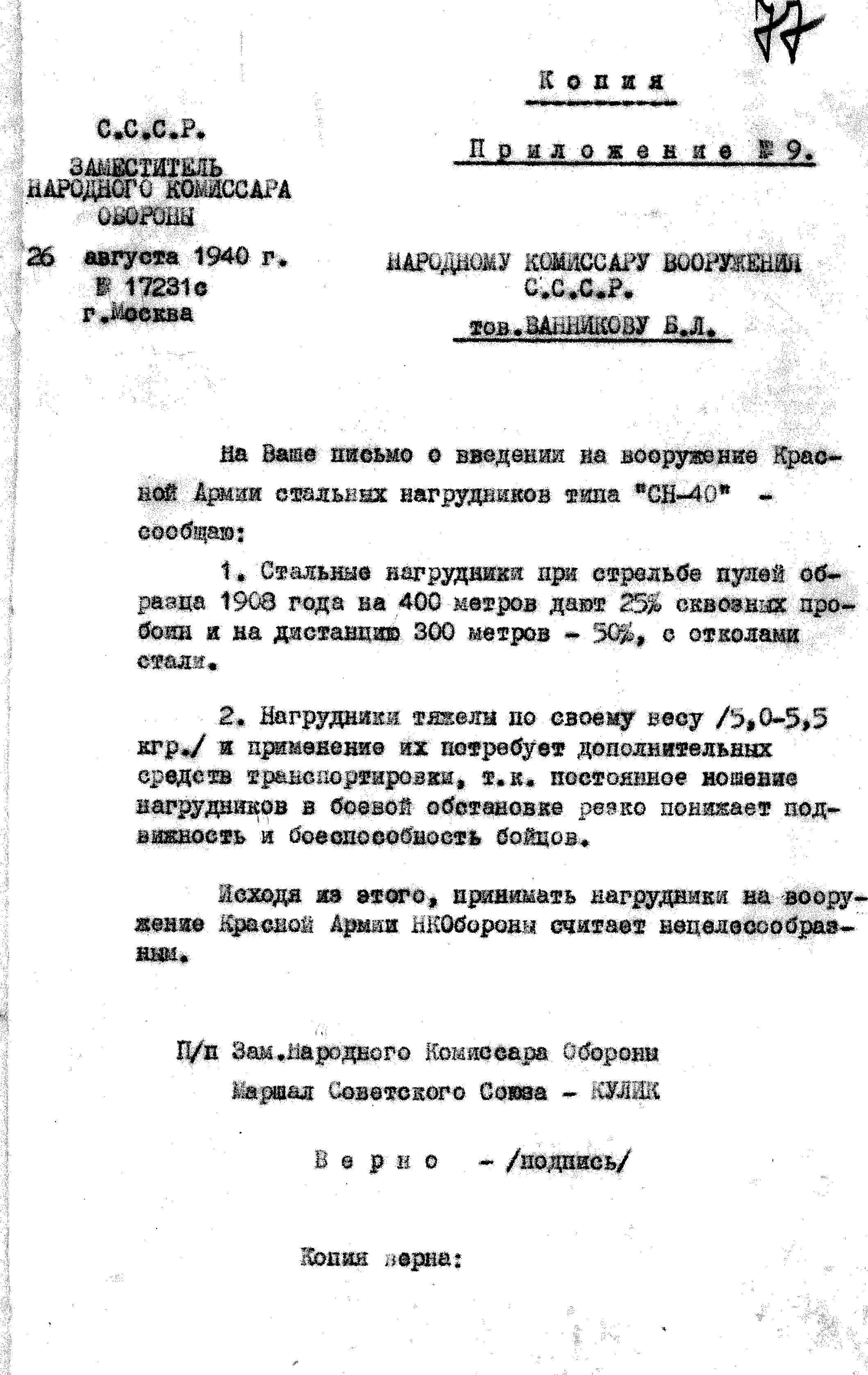

В дальнейшем, однако, согласно письма Зам. Народного Комиссара Обороны, Маршала Советского Союза тов. КУЛИКА, было призвано нецелесообразным принимать нагрудники на вооружение из соображений недостаточной пулестойкости и необходимости применения дополнительных средств для транспортировки нагрудников.

Поскольку проводимые в упомянутом заключении цифровые данные неточны, что детально рассмотрено в разделе «обсуждение результатов» настоящего отчета и самое решение находится в известном противоречии с положительными отзывами о применении нагрудников в боевых условиях (см. приложения 1-5), мы считали необходимым в настоящем отчете обосновать необходимость совместной со стороны НКВ и НКО постановки перед К. О. СНК вопроса о принятии нагрудников на вооружение.

II. ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

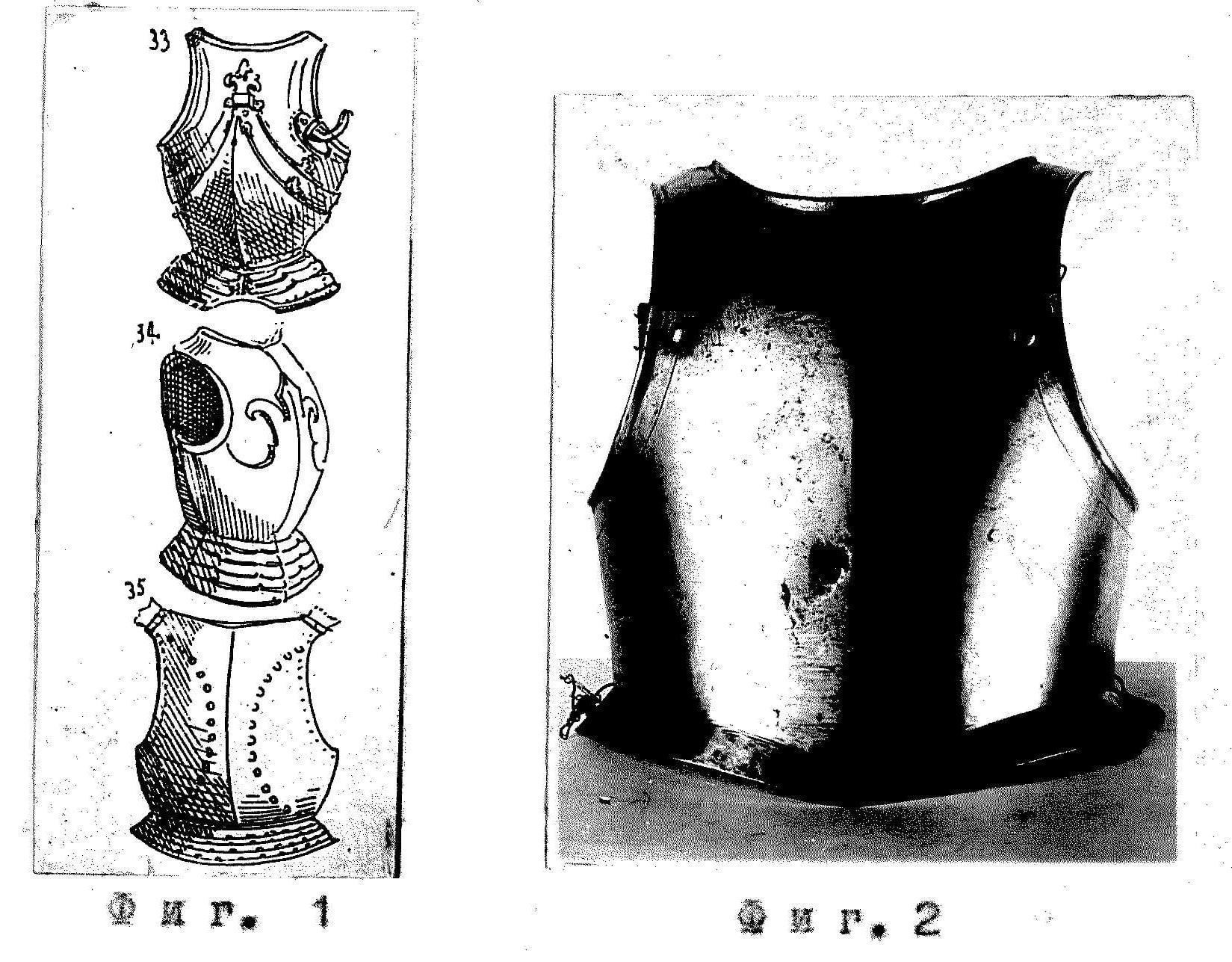

В плане настоящей работы едва ли мог бы представить какой-либо интерес подробный обзор по истории развития рыцарских доспехов, панцирей и кольчуг, которые в защитной технике средних веков, особенно с начала X века занимали видное место,

Если мы все же решили затронуть здесь эти исторические материалы, то лишь затем, чтобы исходя из резкого различия назначения панцирей и современных нагрудников показать нелогичность отдельных, даже и современных попыток разрабатывать нагрудник в плане простой преемственности и модернизации старинных образцов.

В то время как основной и главной задачей рыцарских доспехов, панцирей и кольчуг была защита от действия холодного оружия, современный нагрудник должен быть расчитан именно на поражение огнестрельным оружием.

Уже этим определяется, в частности, недействительность нагрудников в виде кольчуги (свободное прохождение свинцовых брызг даже при полном сохранении целости кольчуги).

Проведенное нами в 1936 году исследование одного такого нагрудника типа кольчуги (образец был прислан Н.К.О.), кроме того показало, что преимущества ажурной кольчуги, связанные с ее относительно малым весом, являются кажущимися. Кольчуга по своему противодействию прошиванию пулей лишь равноценна сплошной броне, притом существенно меньшей толщины и веса.

Следующим моментом, нашедшим себе отражение в современных попытках разработки нагрудника, а по существу являющимся лишь копированием средневековых образцов явилось придание нагруднику формы так называемой «венгерской груди» (опытный образец Ижорского завода).

В качестве прототипов нагрудников с "венгерской грудью" можно указать на ряд нагрудников конца ХV века (см. фото на фиг.1) или нагрудник XVII века из коллекции Эрмитажа (см. фото на фиг. 2),

Острый выступ подобного нагрудника играл положительную роль при поражениях холодным оружием, но в условиях пулевых поражений, очевидно, что более рациональным является придача нагруднику сферической формы.

Как показала проведенная в 1939 году в НИИ-13 исследовательская работа «Влияние формы тонкой брони на ее пулестойкость» эффект сферичности брони складывается из двух независимых эффектов - одного связанного с рикошетированием пули и второго связанного непосредственно со сферичностью и проявляющегося даже и при поражениях по нормали.

Следующим моментом, который должен резко отличать современный нагрудник от исторических доспехов является количество составляющих нагрудник элементов.

И среди старинных нагрудников известны образцы цельных нагрудников (см. фото фиг.2) или состоящие нескольких элементов (см. Фото Фиг.З), но преимущественно это были все же доспехи многоэлементные (см. на фото из подвижно соединенных пластин).

При разработке современного нагрудника из соображений неизбежного утяжеления нагрудника при увеличении количества элементов (из-за частичного перекрывания их) и возможностью проникновения свинцовых брызг через швы нагрудника количество элементов должно быть минимальным. Что же касается большей простоты штамповки нагрудника, состоящего из мелких элементов, то при современном уровне техники это не имеет существенного значения.

Как будет видно из дальнейшего. работы по разработке нагрудника в наших условиях именно и шли, в частности, по пути уменьшения количества элементов с 13-ти до 2-ух.

Одним из основных требований, какие должна быть предъявлены к современному нагруднику является требование обеспечения свободы бойца при стрельбе с различных положений. Отсюда вытекает необходимость несимметричного построения нагрудника. Этот момент, однако не был учтен в ряде впервые разработанных в Союзе вариантов (конструкция УОВС КА, опытная конструкция Ижорского завода и первые из наших вариантов).

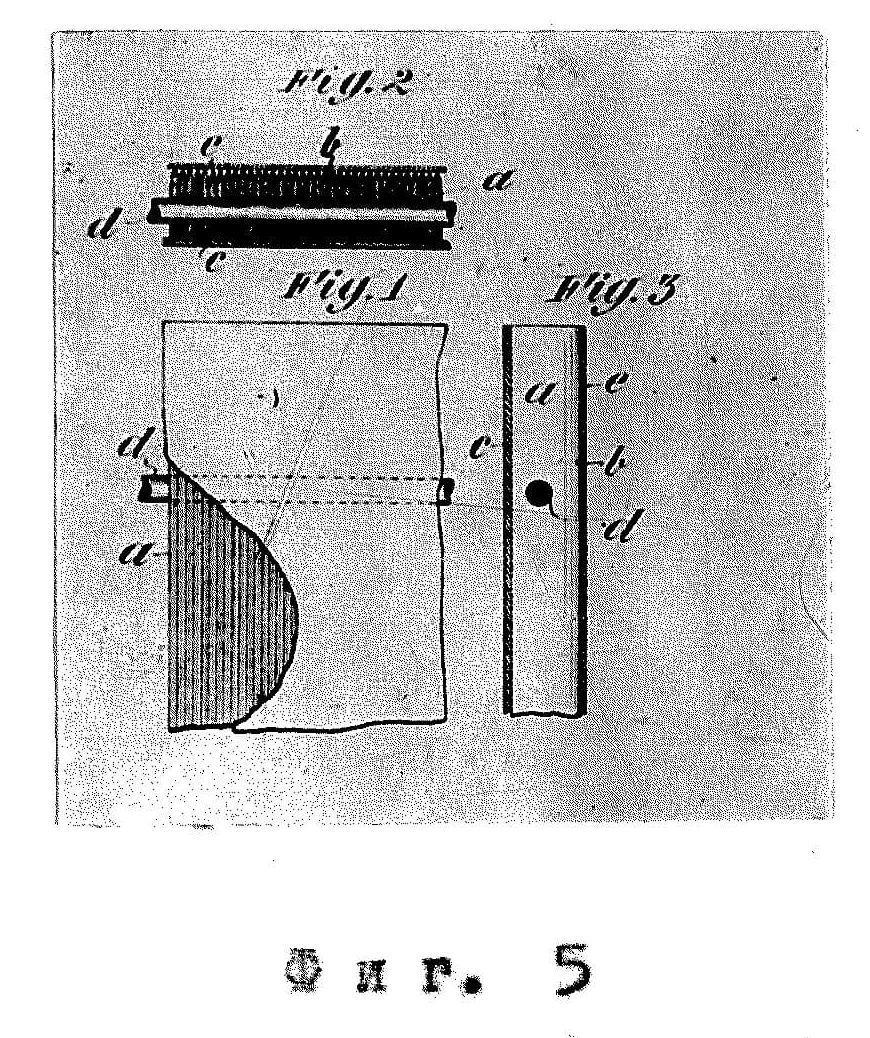

Отметим здесь еще те отрывочные сведения, какие имеются о применении нагрудников в современных условиях. В одной из газетных заметок сообщалось о применении в германской армии нагрудников из очень тонких пластинок наподобие лезвий безопасных бритв «жиллет».

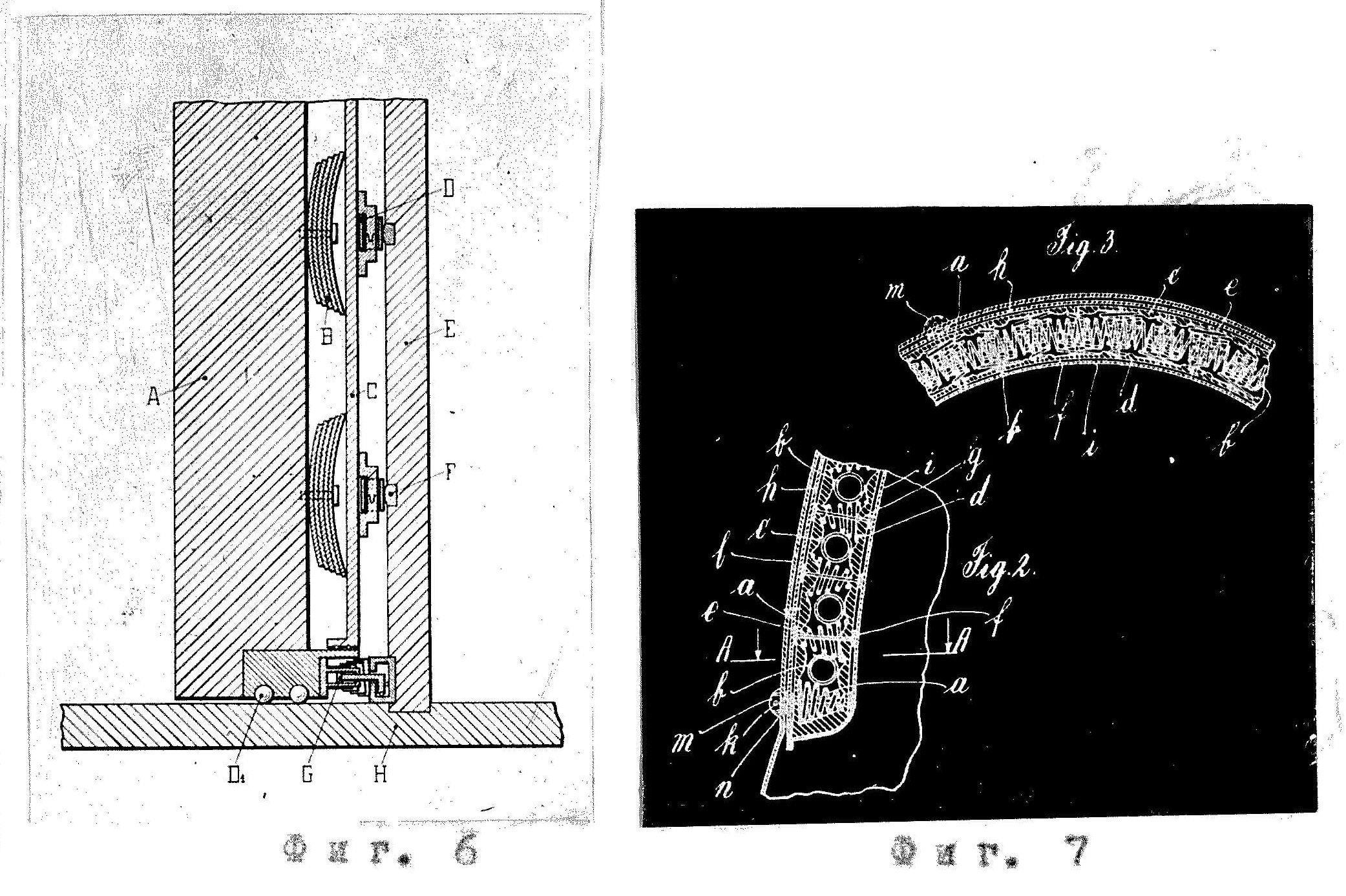

Совершенно аналогичное этому предложение мы встречаем в германской патентной литературе (см. старый герм, патент № 199609 от ___ года - фото на фиг .5).

Нагрудник согласно этого патента состоит из тонких лезвий, набранных накатом с защитными накладками из какого-либо материала типа тонкой кожи и т.п.

В какой мере такому нагруднику могут быть присуши какие-либо «особые защитные свойства» сказать трудно, но логические рассуждая, это едва ли целесообразная конструкция.

Из других, вообще говоря немногочисленных предложений по нагрудникам, какие имеются в патентной литературе упомянем еще только о применении принципа подпружиненной брони. (См. в частности германские патенты 290957 от ____ года и 333524 от 1921 года, где эта идея прилагается к двум крайний случаям очень массивной брони и кленовой брони - фото на фиг. № 6 и 7).

Разработка этого вида предложений интереса не представляет, так как в них очевидным образом не учитывается запаздывание реакции пружин. В связи с последним роль буферных пружин сводится к утяжелению, т.е. становится чисто отрицательной.

В заключение литературной справки остановимся еще на том единственном источнике, какой имеется в нашем распоряжении и трактует вопросы, связанные с полной и неполной защитой организма щитовыми прикрытиями*

В работе «О защитной роли шлемов и нагрудников», выполненной в -Ленинградской Военно-Медицинской Академии военврачами Поповым и Порарейшвили пря консультации профессора Добротворского, Заслуженного деятеля наук проф. Шевкуненко и проф. Данилина на основе опытов, проведённых на животных, делаются след. выводы:

1. Даже при такой большой нагрузке, как удар пули с энергией 110-115 кг. м. в утолщенный шлем, одетый на голову собаки не наблюдается явлений сотрясений мозга или каких либо травм.

Авторы указывают, что их выводы вполне приложимы и к нагрудникам. Поскольку, однако, вопрос о сотрясении мозга в случае попаданий в нагрудник отпадает, мы можем сделать отсюда заключение, что даже при создании нагрудника, выдерживающего удар пули с самих ближайших дистанций вопрос о травмах должен отпасть.

К сожалению, цитируемая работа проводилась преимущественно на шлемах и лишь во вторую очередь на нагрудниках. Поэтому и по вопросу о неполной защите при пробитиях нам вновь придется обратиться к заключениям именно по шлему.

На основании опытов, авторы пишут: «Можно, следовательно прийти к заключению, что защитная роль шлемов проявляется и в тех случаях, когда в силу больших нагрузок шлам оказывается пробитым. Амортизирующая роль шлема сказывается здесь тем, что заведомо смертельные ранения, благодаря защитной роди шлема превращаются в значительной части случаев в сравнительно легкие ранения».

Если учесть, что при правильной термообработке и доброкачественной плавке такие высоко хрупкие поражения как выколы и расколы могут бить полностью устранены, мы должны будем сделать вывод о полной несостоятельности мнения будто - бы нагрудник, защищающий от удара пули до определенной дистанции, при дистанциях ещё более близких может сыграть даже отрицательную роль, усиливая опасность ранений.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

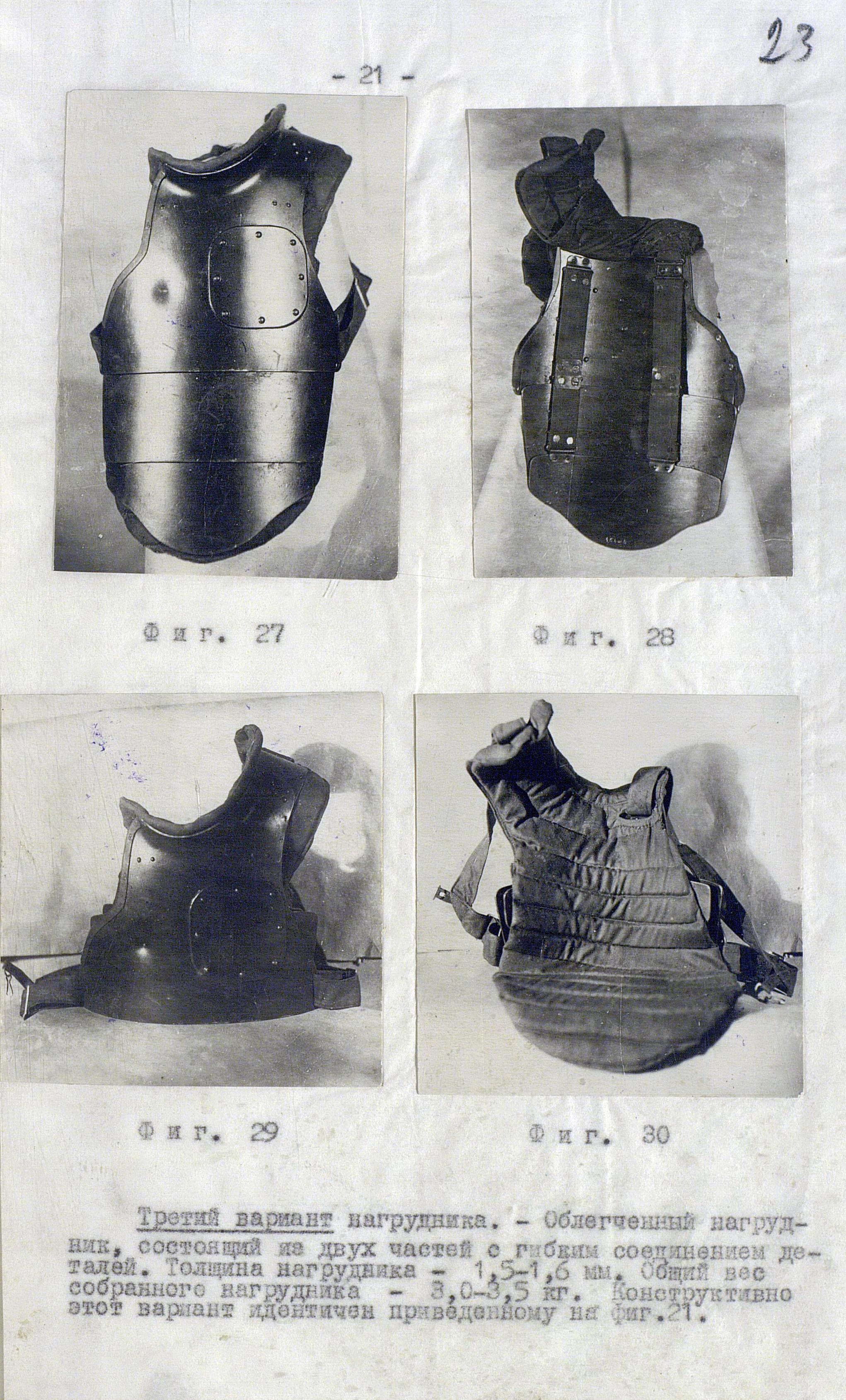

1. Выбор марки стали для нагрудников

В первый период работ с нагрудниками, наряду с разработкой и опробованием различных конструктивных вариантов, проводилось и изыскание марки стали для нагрудников.

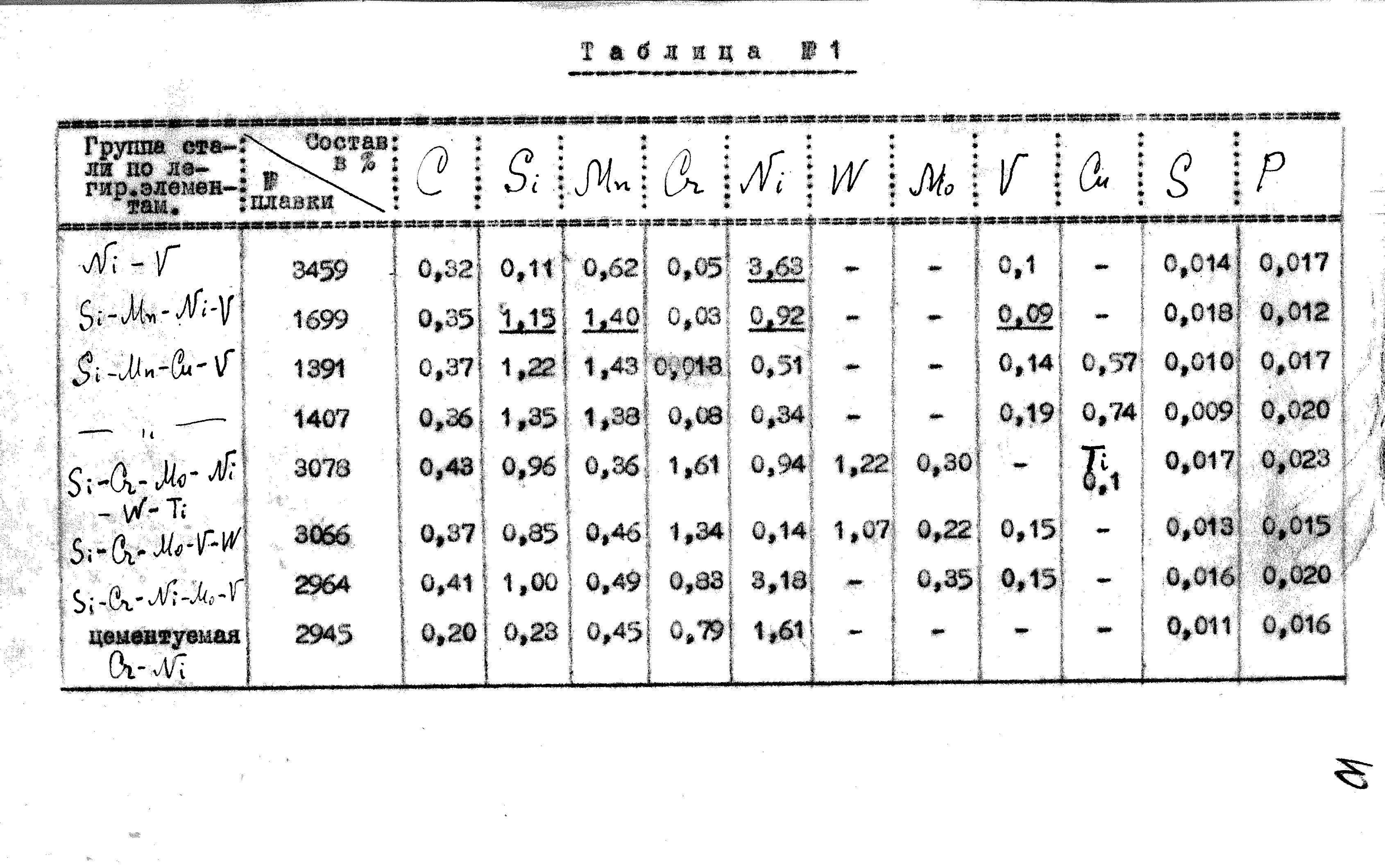

Опробование проводилось на 6-ти высоко и низко легированных марках с термообработкой на гомогенную броню и с подцементацией и 1-ой цементуемой марки.

Состав всех испытанных марок приведен в табл. № 1.

В результате этой работы, а равно и проводившейся параллельно работы по изысканию марки щитовой стали и стали шлемовой, мы отказались от применения к тонкой броне (до толщины 5,0 мм) цементации или подцементации.

Сделано это было потому, что цементация или подцементация оказывая положительное действие в отношении противодействия бронебойной пуле, одновременно, в связи с повышенной хрупкостью, ухудшает пулестойкость в отношении пули обр. 1908 г., на которую, в первую очередь, и должны быть рассчитаны нагрудники.

В дальнейшем мы отказались и от мысли подбора для нагрудников специальной марки стали, что конечно явилось бы моментом, затрудняющим их производство и рещили выбрать одну из существующих броневых марок, которая бы удовлетворяла след. требованиям:

1. Хорошая пулестойкость и освоенность в производстве тонкой брони;

2. Достаточная простота в отношении штамповки;

3. Возможно малая легированность, особенно в отношении импортных и дефицитных материалов.

Всем этим требованиям хорошо отвечала разработанная НИИ-13 марка стали 36 СГНА следующего хим. состава:

| C | Si | Mn | Ni | S | P |

| 0,32 – 0,39 | 1,0 – 1,3 | 1,1 – 1,4 | 0,9 – 1,1 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 |

Сталь эта была принята в конце 1938 года на вооружение в качестве штатной марки шлемовой стали, а в 1940 году, на основании государственных испытаний, признана равноценной высоколегированным маркам БРО-1 и БРО-2 и потому решением Народного комиссара Вооружения (приказ 64 с и п. 1 приказа 109 с) принята на вооружение в качестве штатной марки и для производства щитов 1 класса (5 мм щиты противотанковой артиллерии).

Сталь эта освоена в валовом производстве завода 172, а позднее и на одном гражданских заводов – Сталинградский завод «Красный Октябрь» и поэтому вопрос о базе для получения стали для нагрудников не представит каких-либо трудностей.

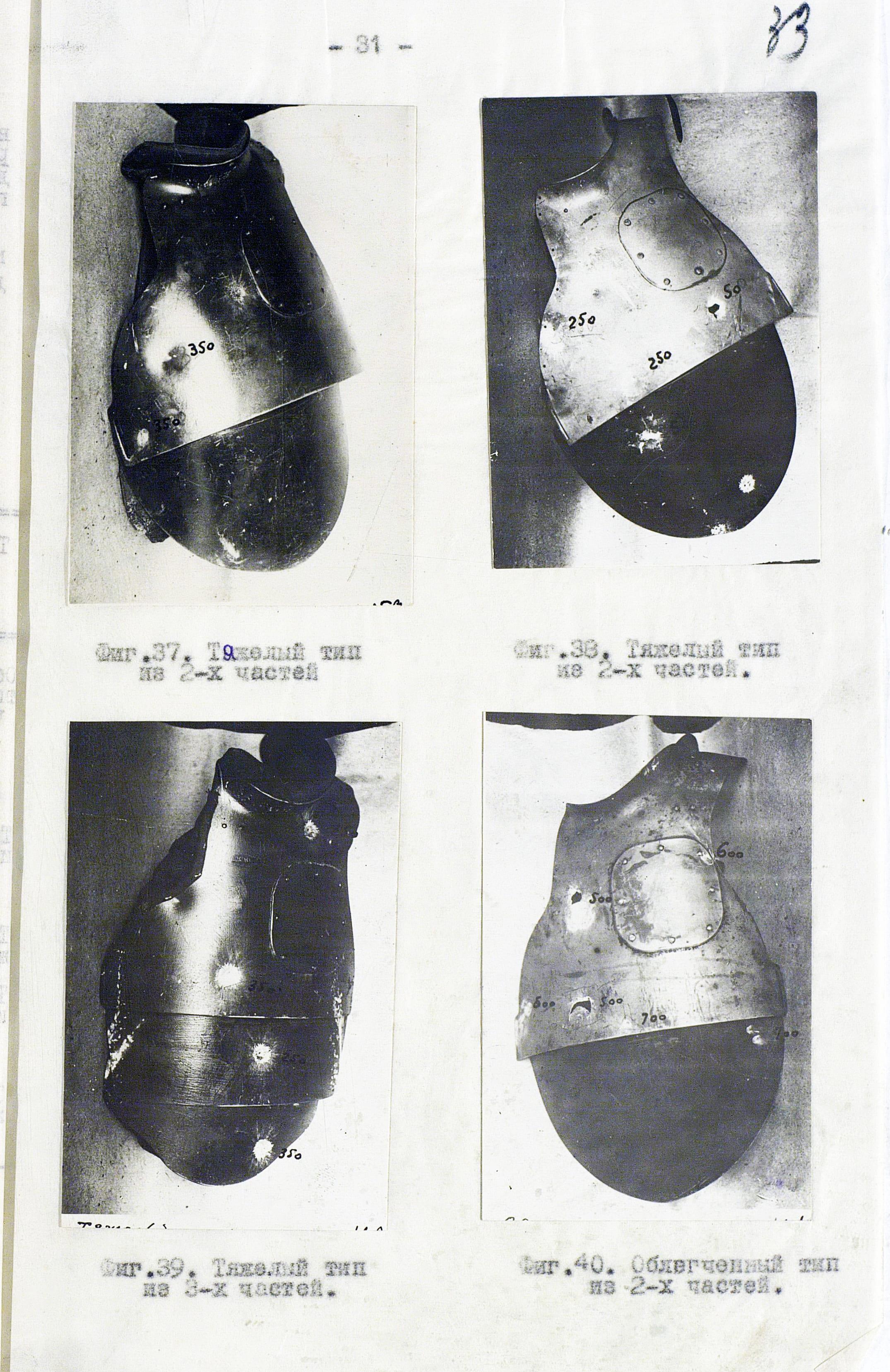

2. Выбор толщины

Выбор в качестве марки стали для нагрудников именно стали 36 СГНА, т. е. стали детально изученной как в лабораторных условиях, так и в условиях полевых испытаний для всей гаммы толщин от 1,2 мм и до 6 мм облегчает и забор толщины для нагрудника, в соответствии о тактико- техническими требованиями на него.

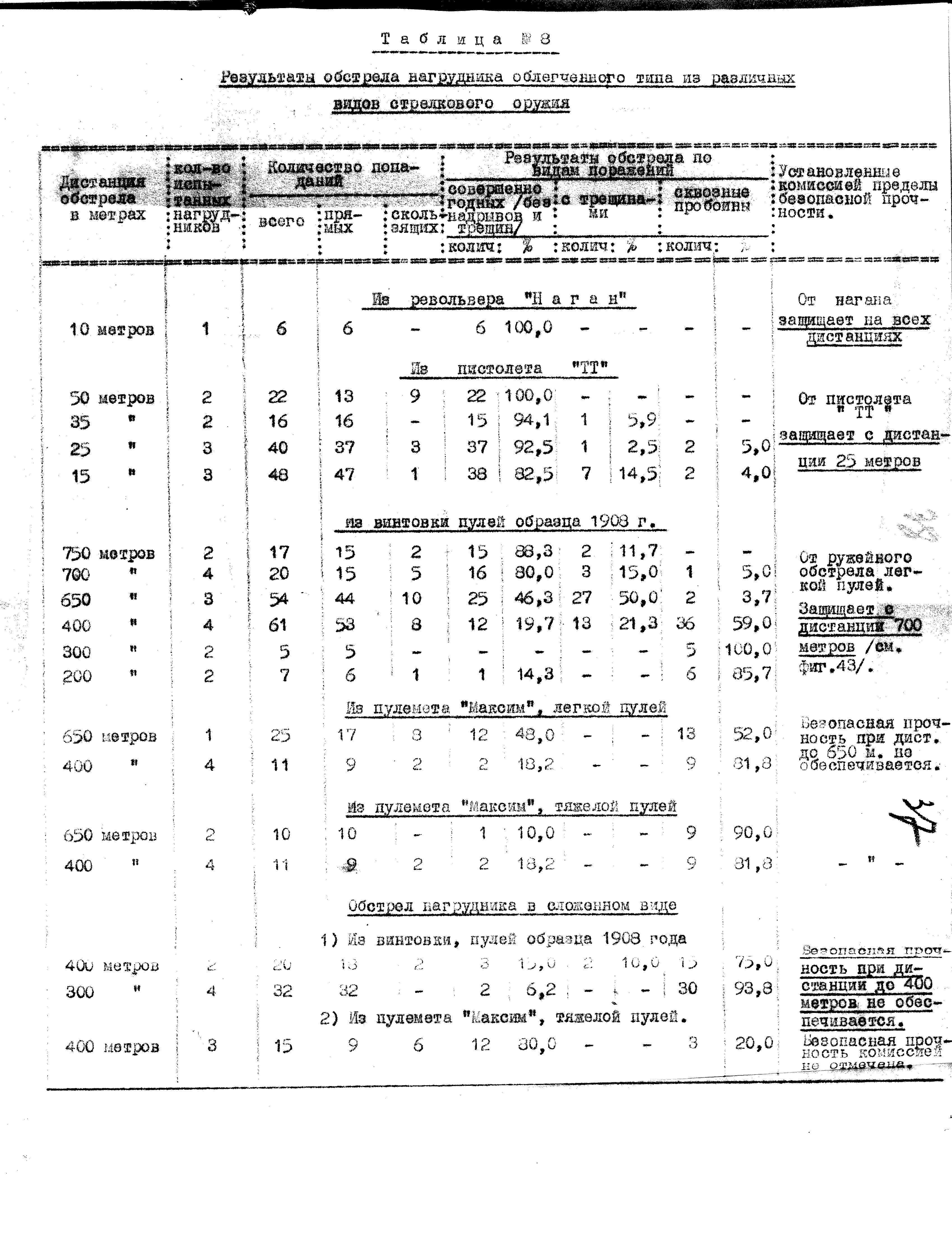

Ниже в табл. 2 даны для различных толщин листа, а, следовательно, и нагрудника, гарантированные дистанции полной защиты, (т.е. те дистанции, с которых % кондиционных поражений /поражений без каких-либо даже мелких трещинок) превышает 90 %.

Таблица 2

Гарантированные дистанции тыльной прочности при обстреле пулей образца 1903 года

| Толщина листа | Условия обстрела | ||

| по нормали | ° | ° | |

| 5,5 + 025 мм | 75 м | 50 м | 25 м |

| 4,7 + 025 мм | 175 м | 140 м | 90 м |

| 3,7 + 03 мм | 375 м | 325 м | 250 м |

| 1,4 + 02 мм | 800 м | 775 м | 675 м |

Поскольку при. попаданиях пули в нагрудник (при непробитии), как уже указывалось выше в разделе «литературная справка» безопасным в отношении травм могут быть и попадания пули с ближайших дистанций (большая нагрузка) вопрос о толщине и непосредственно определяемый этой толщиной вес нагрудника целиком должны определяться тактико-техническими требованиями. (Требуемая минимальная дистанция обстрела при гарантированной полной защите).

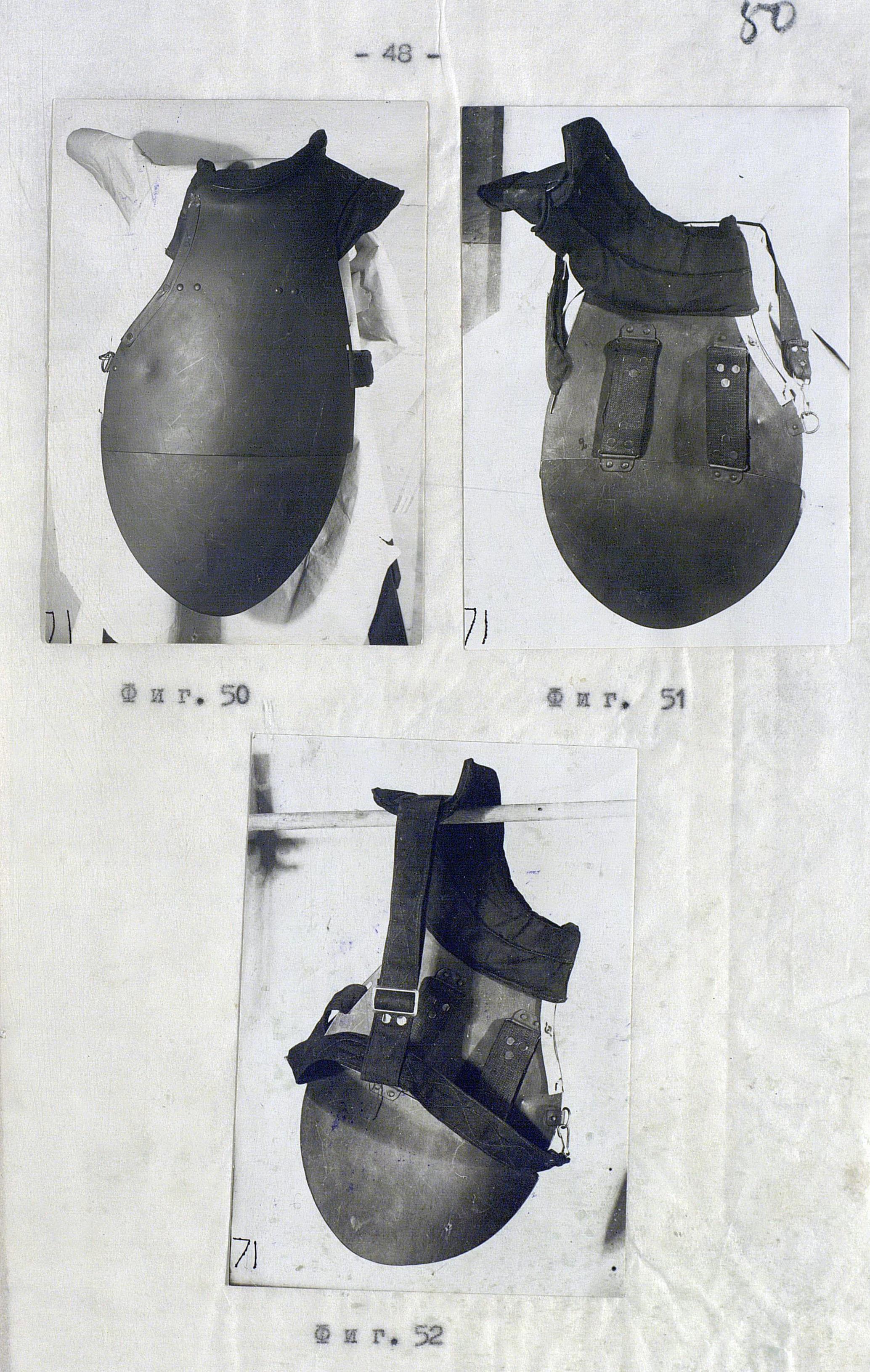

3. Выбор формы и конструкции нагрудника.

Работы по разработке конструкции стального нагрудника были начаты с 1938 года. К моменту начала работ, тактико-технических требований, которые могли бы служить руководящим материалом при выборе конструкции нагрудника, не было. Отдельные же указания по этому вопросу носили общий и неконкретный характер, и сводились к требованию удобства нагрудника в носке и ограничения его веса.

Работа по выбору формы и конструкции нагрудника, поэтому в первой своей стадии не были еще систематическим и носили по существу характер опробования отдельных вариантов, между собою иногда не связанных. Главнейшие из этих вариантов, а именно те по которым можно проследить «эволюцию» конструкции стального нагрудника будут здесь рассмотрены.

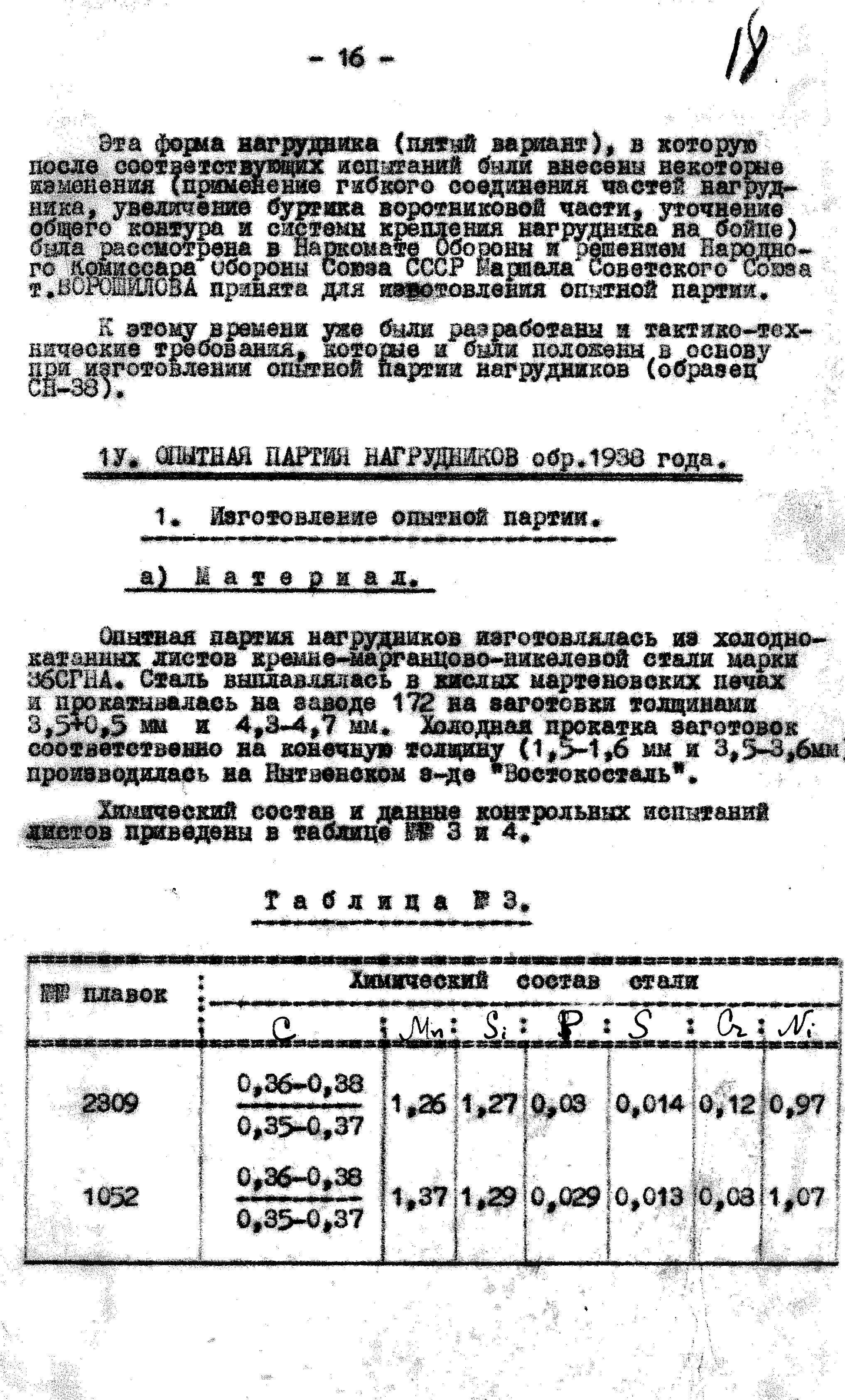

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ конструкции нагрудника (фиг. № 8 и № 9) был предложен УОВС РККА. Нагрудник по этому варианту представляет собой панцирь из 13-ти элементов, вшитых с обоих сторон в хлопчато-бумажную ткань. Толщина отдельных деталей нагрудника - 3,2-3,4 мм, общий вес собранного нагрудника – 4,6-4,3 кг.

Основными недостатками данной конструкции являлись:

- Ненадежность соединения отдельных деталей нагрудника - выпадание отдельных деталей нагрудника из матерчатой основы при первом же попадании пули.

- Невозможность складывания отдельных частей нагрудника в виде щитка.

- Неудобство крепления нагрудника на корпусе бойца.

ВТОРОЙ вариант нагрудника

Нагрудник панцирного типа из 5-ти элементов вшитых с обоих сторон в хлопчато-бумажную ткань. Толщина деталей – 3,9 - 4,0 мм; общий вес собранного нагрудника - 5,2-5,4 кг.

Образец этого нагрудника представлен на фиг.10 и 11. по своей конструкции он не имеет существенных отличий от первого варианта.

Повышение веса по сравнению с первым вариантом связано с увеличением толщины.

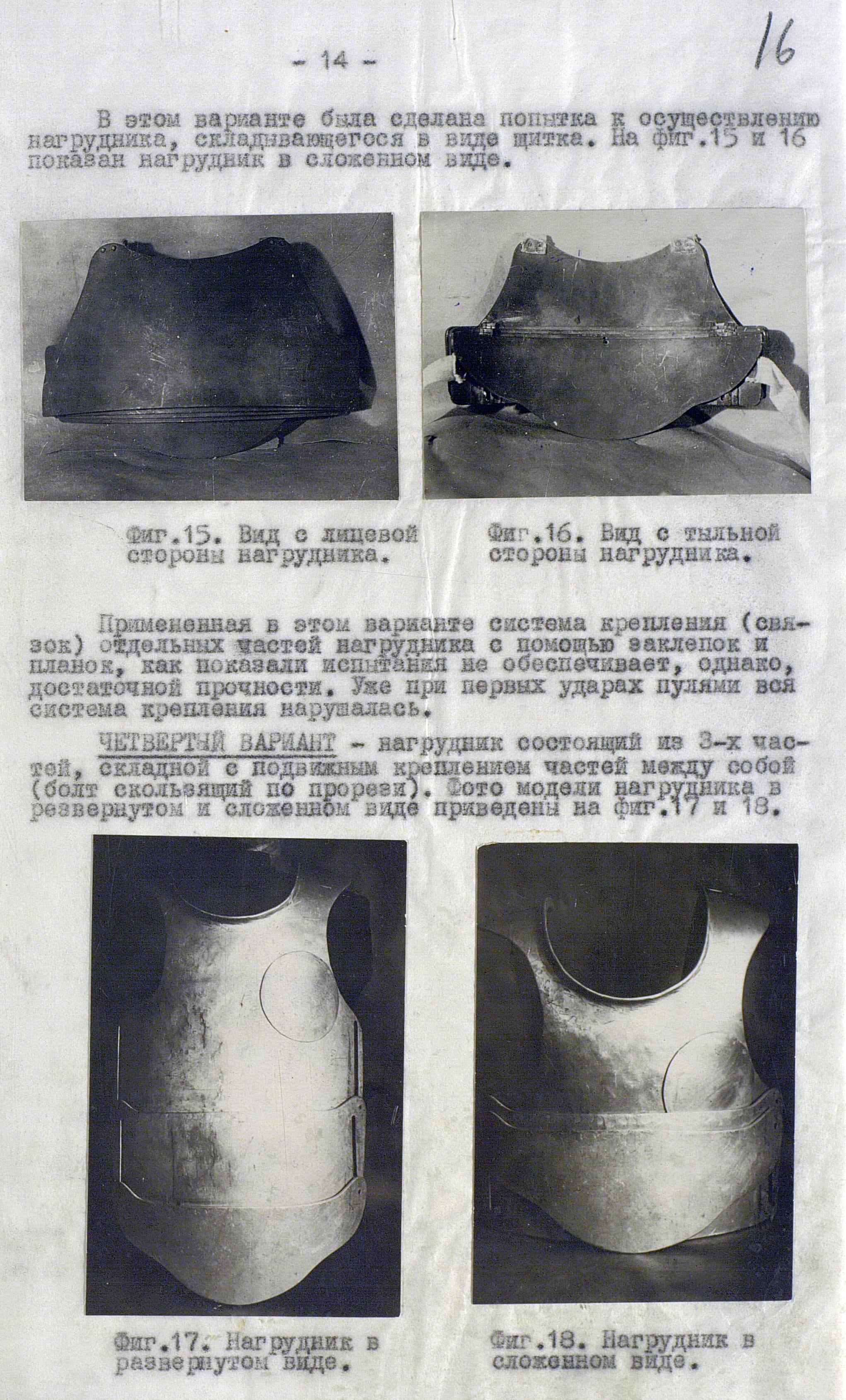

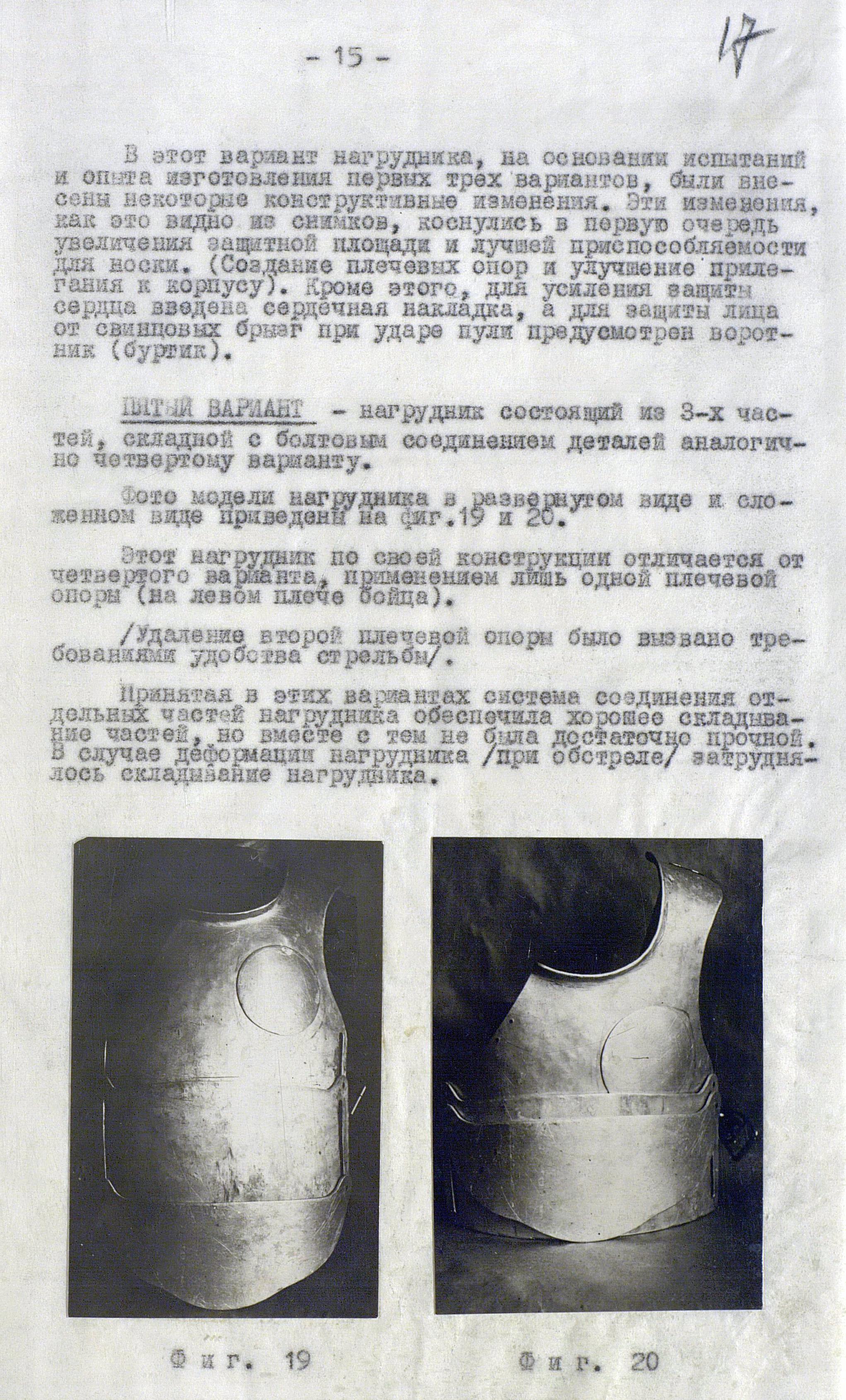

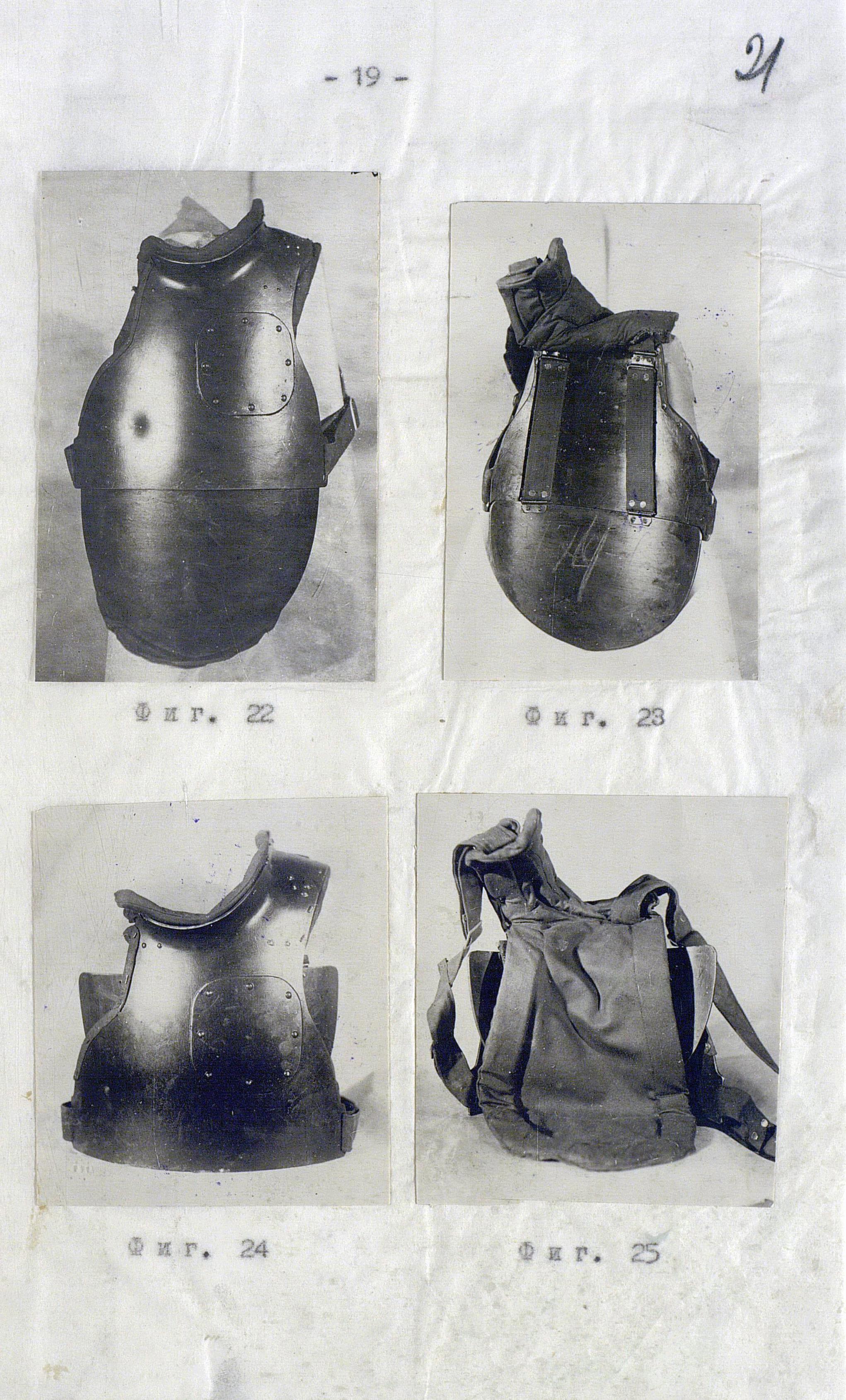

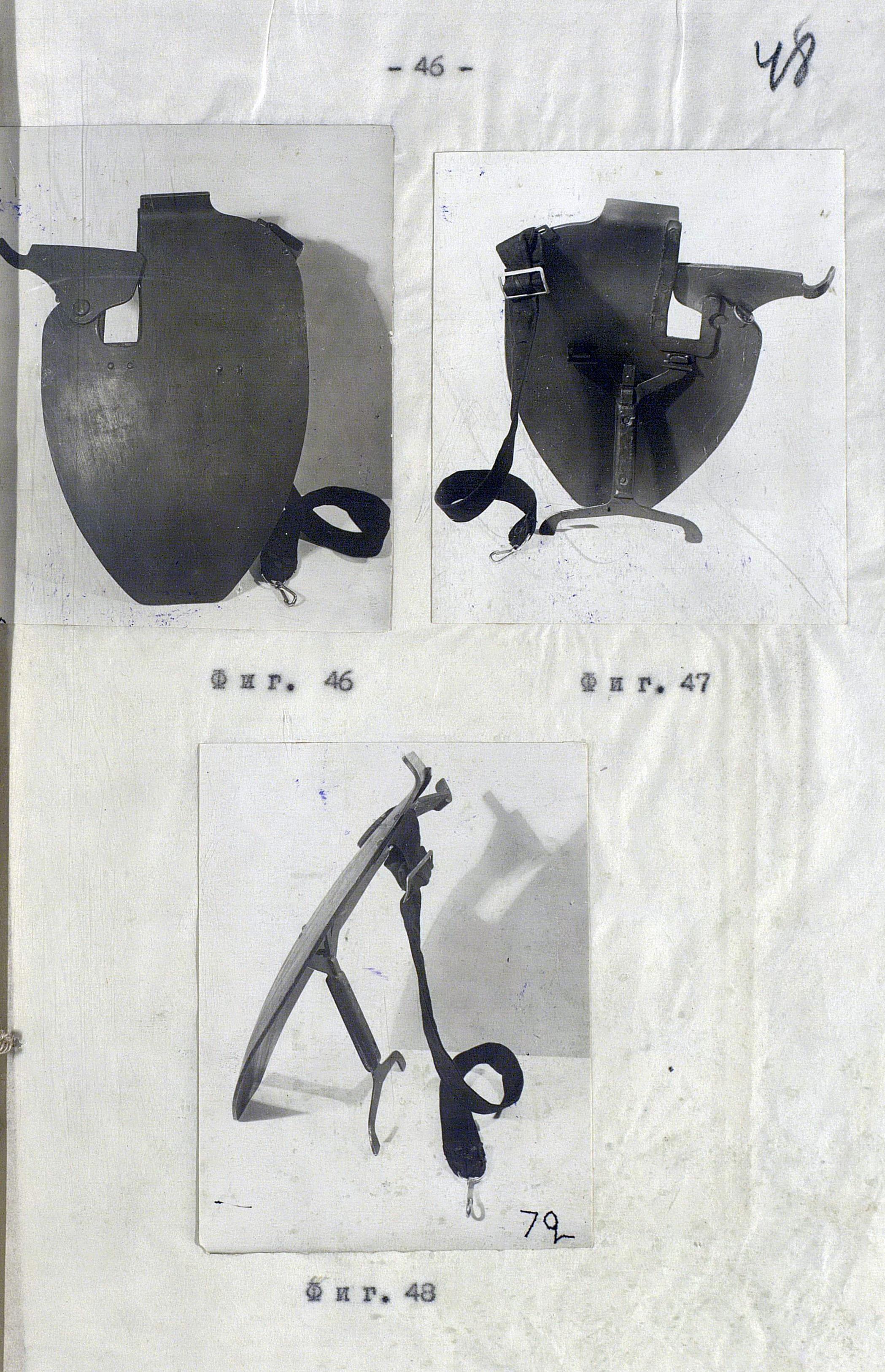

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ нагрудника - панцирный тип, складной, состоящий из 5-ти частей с планочным соединением деталей. Толщина деталей – 3,9-4,0 мм, вес в собранном виде – 4,8-5,0 кг.

Чертеж нагрудника и его общий вид представлена на фиг.12-14

В этом варианте была сделана попытка к осуществлению нагрудника, складывающегося в виде щитка. На фиг.15 и 16 показан нагрудник в сложенном виде.

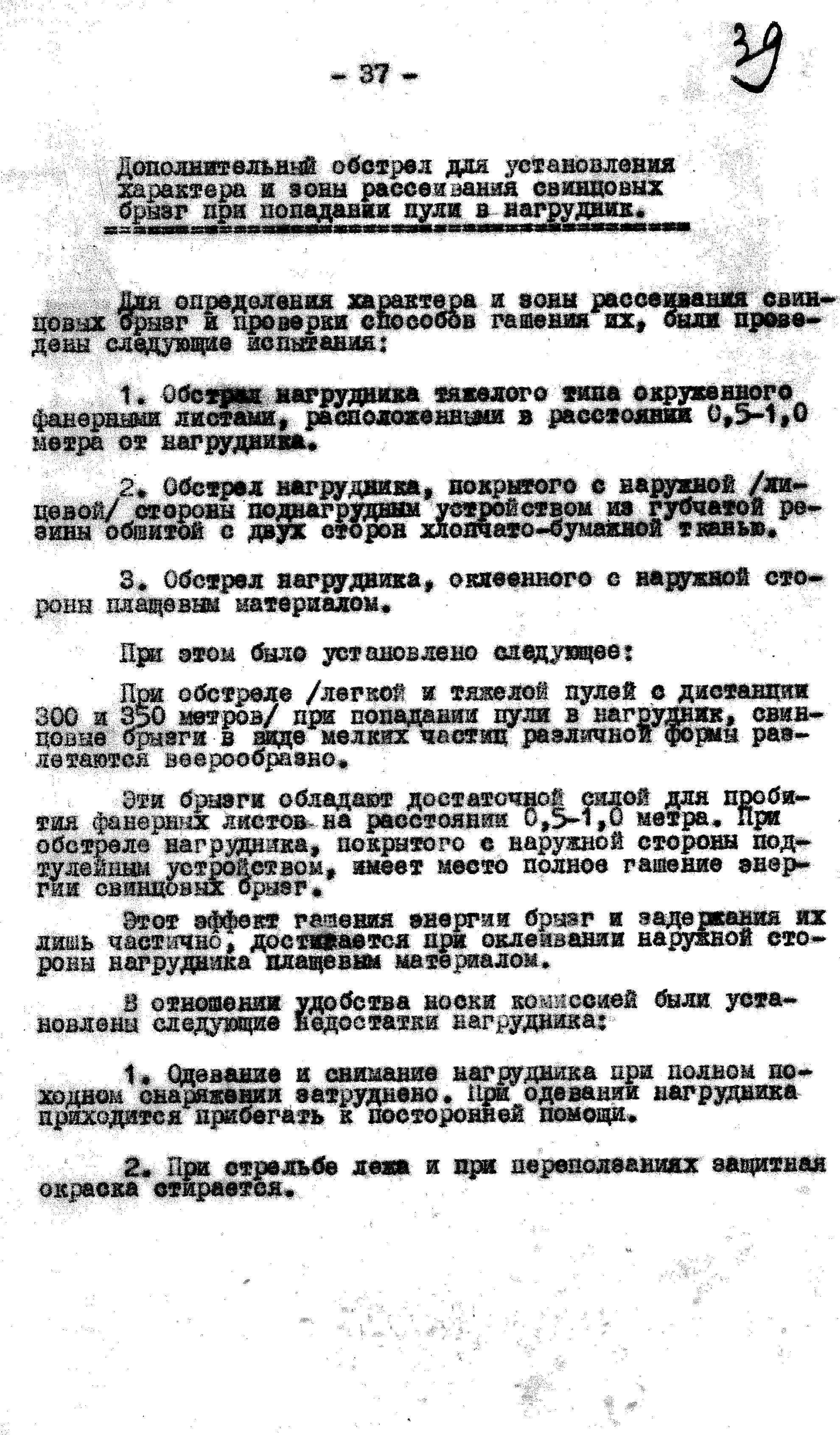

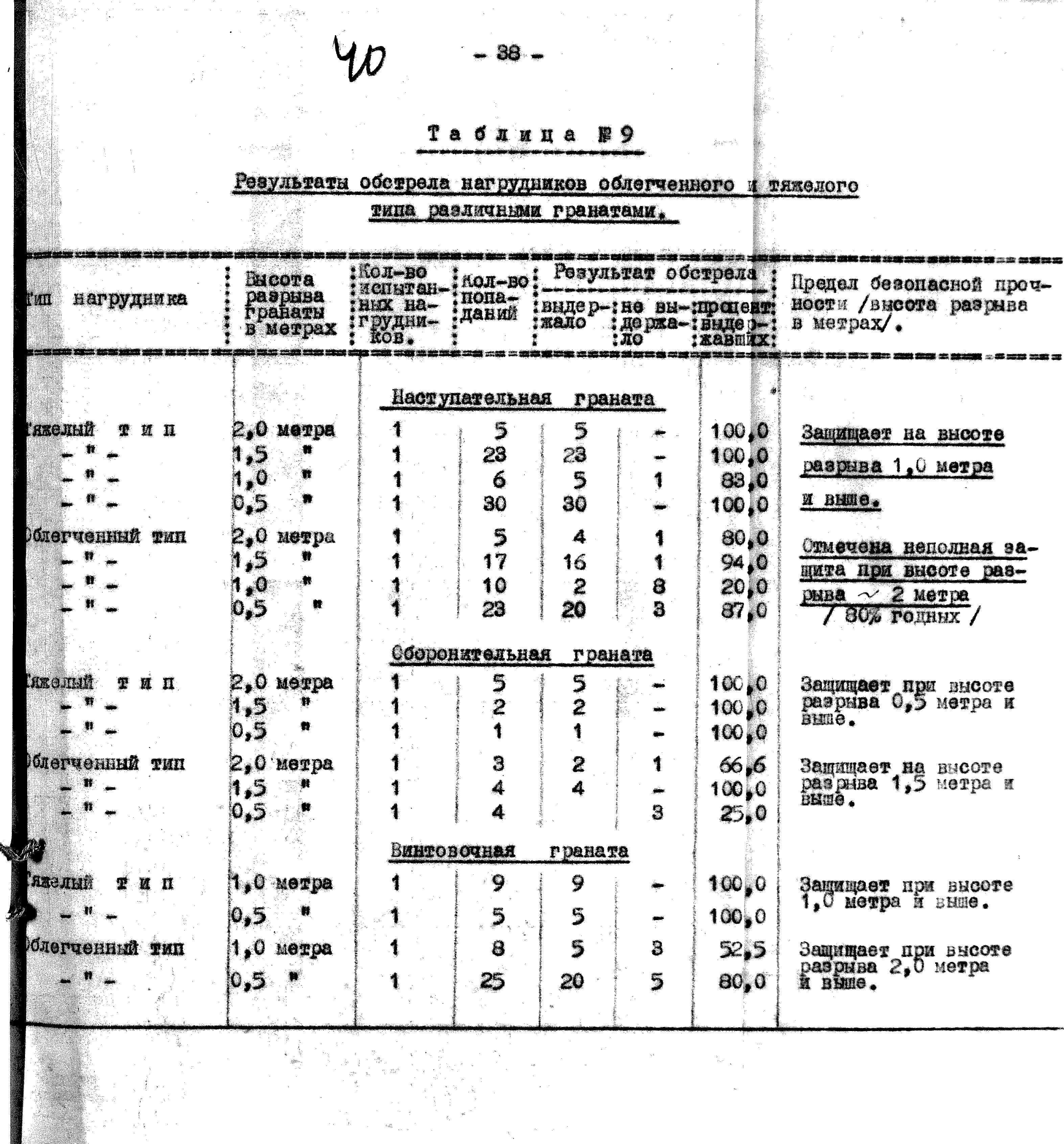

На этом основная, распознаная часть отчёта заканчивается и Вашему вниманию предлагаются отдельные фотографии и таблицы из документа:

К отчёту приложены копии докладов участников испытаний:

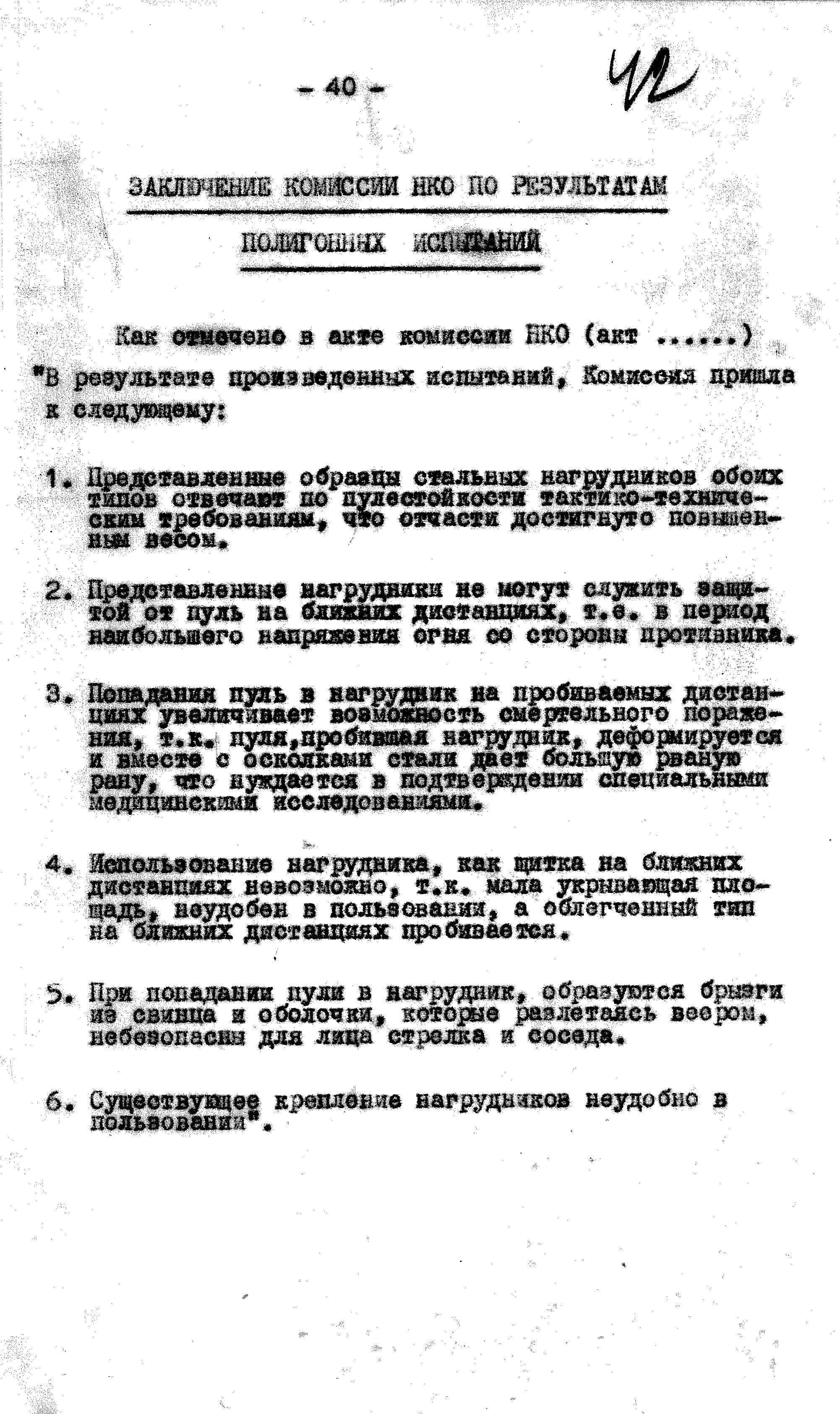

А это, собственно говоря "приговор" довоенным разработкам стальных нагрудников:

Вполне возможно, что на позицию Маршала СССР Г.И.Кулика в немалой степени повлияло мнение Главного Интенданта Красной Армии генерал-лейтенанта А.В.Хрулёва. По утверждению исследователей, занимающихся вопросами обеспечения бойцов Красной Армии средствами индивидуальной защиты:

6 июля 1940 года генерал-лейтенант А.В. Хрулёв. Своей резолюцией поставил жирный крест на СН-40: «…Считаю, что вводить на вооружение стальные нагрудники нецелесообразно по следующим основным причинам:

Стальные нагрудники типа СН-40 при весе 4,5 кг при прямом ударе пули на коротких дистанциях (ниже 350 метров) пробиваются.

Введение стальных нагрудников потребует дополнительной транспортировки.

Стальные нагрудники резко понизят подвижность бойца.

Исходя из этого, докладываю, что это – ненужная для Красной Армии затея, которая никакой пользы не принесет».

История показала, что оба руководителя былине правы, в своём отношении и оценке роли средств индивидуальной защиты для бойцов Красной Армии.

В процессе подготовки материала, нашёл ряд статей, посвящённых этим вопросам. Их автор, Вадим Антонов, выложил целый ряд публикаций, которые могут заинтересовать читателей, дать им возможность лучше ознакомиться с историей создания отечественных СИЗ: (https://warspot.ru/5139-stalnaya-bronya-dlya-krasnoarmeytsa-rozhdenie

https://warspot.ru/21530-kolichestvo-elementov-dolzhno-byt-minimalnym

https://warspot.ru/5363-stalnaya-bronya-dlya-krasnoarmeytsa-boevoy-debyut б

На этом на сегодня всё.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.