Кладенец

Автор: Евгений КрасДа, это точно про него, про меч-кладенец. Только не тот, что в наших сказках поминают, а немного другой, который был найден где-то на западном берегу славного, священного моря Байкала. Хотя, как знать – может как раз тот самый и есть. Вы никогда не думали про то, почему в известной песне Байкал зовётся не просто «славным морем», но и «священным»? Как ни крути, но это значит, что это озеро было нашим предкам не просто хорошо знакомо, но имело даже серьёзный сакральный смысл. Такого достигают далеко не все водоёмы нашей страны, а уж за границей таких и вовсе нет. Вообще есть немного географических объектов, которые могут в этом плане поспорить с Байкалом. Может ещё Камень-Пояс-Урал и Алтай только.

То есть Сибирь с Байкалом – это очень даже наша изначальная земля и думаю, что «чвк» Ермака его совсем не завоёвывало, а прибыло в Сибирь совсем с другими задачами. Да и глупо было бы посылать столь микроскопическую рать на завоевание столь обширного пространства. Ой, не то нам в учебниках пишут… совсем не то.

Так, я отвлёкся немного. Я, собственно, про тот самый меч хотел написать для тех, кто ещё про него ничего не читал. А про него в сети уже не один человек помянул. И не зря, нужно заметить. Изделие явно жутко древнее и очень необычное. Оно как бы ни на что не похоже, с одной стороны, но с другой – и похоже тоже. Например, по соотношению размеров что-то типа того, что зовут «акинаками». Особенно с учётом разнообразия внешнего вида изделий в этом общем списке. Но всё же это не совсем «акинак», а что-то типа его дальнего родственника… или его предка.

Сделан был меч, точнее был отлит, из бронзы. Короткое широкое лезвие с продольным ребром жёсткости. Очень было бы похоже на изделие скифских мастеров, но рукоять уж больно широкая. Она явно не предназначена для того, чтобы её ещё чем-то нужно дорабатывать. Может только кожей обтянуть, а то в руках такую пластину держать неудобно. Оформление тоже очень своеобразное. Это вроде бы одно из направлений того, что называется «звериный стиль» или «скифский стиль», но сделан непростым человеком. Настоящим мастером. Таким, который может позволить себе большую роскошь делать что-то по-своему, не слишком придерживаясь общей моды и устоявшихся традиций.

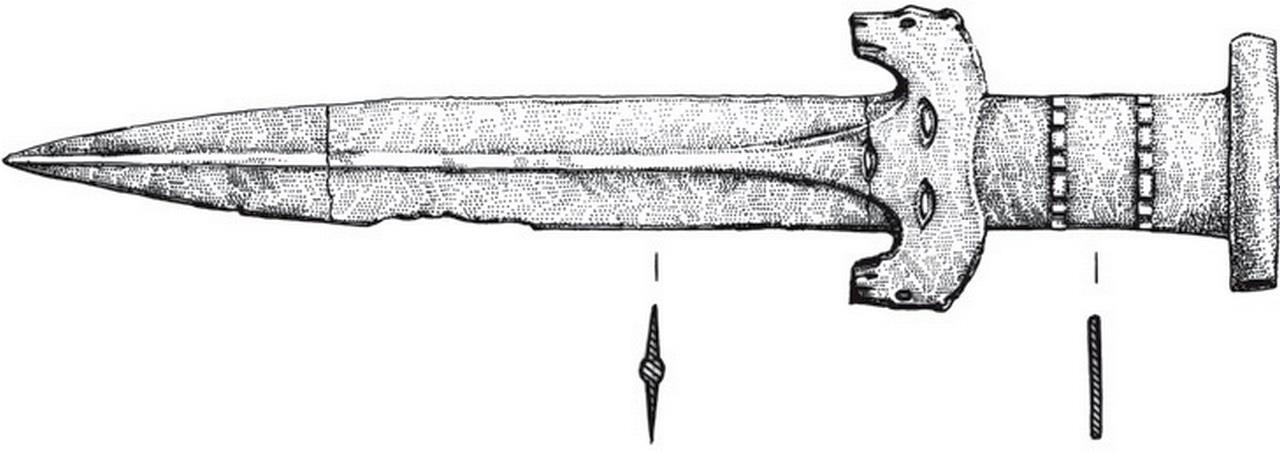

Впрочем, что это я, как наши историки с археологами… это только они свои находки «лицом показывают». Фотографии всегда лучше. Поэтому смотрите сами на этот меч, на этот раз археологи не подвели (общая длина меча – 710 мм):

Теперь понимаете, о чём я написал? Непростой это меч. Ой, не простой. Назначение, скорее всего всё же не боевое, потому как и форма неудобная и материал скверный. Обычно про такие говорят, что они имели «церемониальное назначение» или относят к «статусному оружию». Однако, это тоже не факт. Во всяком случае в литературном произведении такое оружие может стать чем угодно. Тем более, что не совсем обычный внешний вид – это ещё не всё, что есть необычного в этом предмете.

Как-то безсистемно у меня получается. Попробую начать ещё раз. Итак, меч нашёл ещё в 1970 году гражданин, пожелавший остаться неизвестным. То есть на самом деле неизвестно, когда и где он был найден на самом деле. Меч он вручил довольно сложными путями служителям науки в виде трёх обломков. То есть на самом деле неизвестно, в каком состоянии он был найден. Мечу была посвящена как минимум одна статья, подписанная археологом В.И. Молодиным и Г.И. Медведевым. Однако сам текст говорит о том, что автор был один – Молодин.

Большая часть текста состоит из кровавых подробностей и рассуждений на основе текстов невнятного происхождения, известных под брендом «Геродот». Кто написал этот текст, когда и с какой целью, на сегодня неизвестно, и никто не собирается в этом разбираться, потому как «Геродот» относится к неприкасаемым «священным» книгам современных историков. То есть это предмет культа на самом деле и не более того. Поэтому отношу это к вопросам религии и рассматривать не буду. Но вот первая часть статьи вполне содержательна и вполне «авторская».

Ну и, разумеется, в силу занудства своего характера, я никак не могу согласиться с тем, что написал уважаемый учёный. Разумеется, я намерен и вас тоже смутить.

Датировка в 3-5 век до нэ по Молодину возражений не вызывает – вполне соответствует «современной концепции» очерёдности событий прошлого. Далее сложнее. Если смотреть с середины текста, то бросается в глаза следующая фраза: «Образ хозяина тайги, воссозданный на мече, является свидетельством того, что последний был изготовлен в таежной зоне, вероятно, в Восточной Cибири.» Другими словами, автор намекает на то, что медведи две с половиной тысячи лет назад водились исключительно в Восточной Сибири… ну… у меня есть в этом определённые сомнения.

Далее Молодин искренне пытается найти среди известных находок хоть что-то похожее, но получается совсем хреново. Сами посудите – он поминает, например, «укуландский меч». Посмотрите на него:

Полагаю, что не нужно объяснять, что он здесь совсем не при чём. Есть и другие ссылки, которые лишь подтверждают, что спец попал в очень непростую ситуацию. Но какие-то выводы делать нужно, и он старается, ищет. Однако аргументы иногда не самые убедительные: «Уместно напомнить, что подобные налепные валики характерны для керамики усть-мильской культуры Якутии» (это он про узор на рукояти). Согласитесь – ссылки на керамику в данном случае вряд ли могут вызвать доверие.

Однако самые странные рассуждения разместились в начале статьи. И даже более чем странные. Короче автор пытается доказать, что меч не был сломан, а был изначально сделан из трёх частей. Причём он делает это настолько грубо и примитивно, что вполне подходит характеристика «любой ценой».

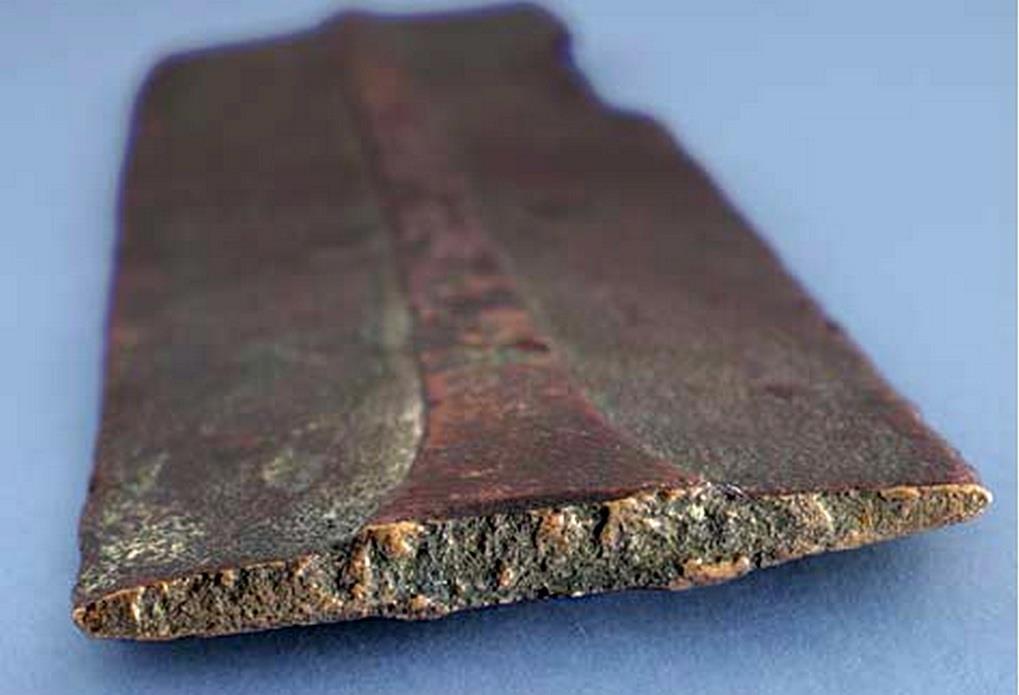

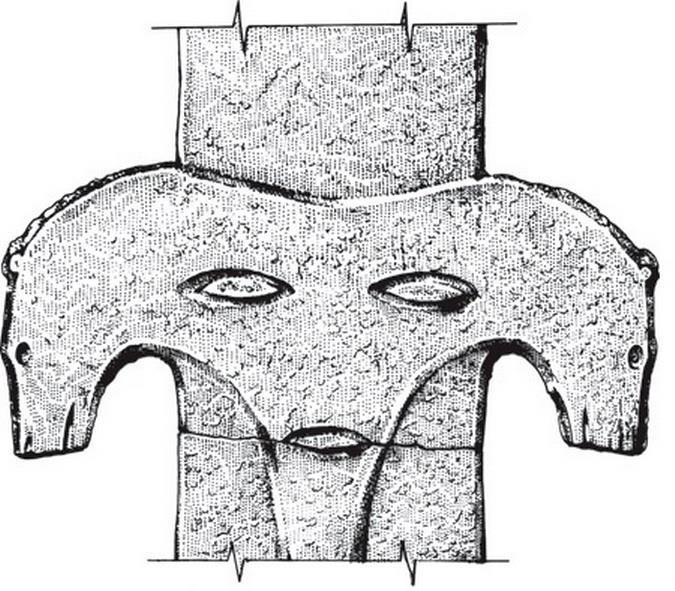

Цитата: «Вывод о том, что меч был отлит в виде трех блоков, позволяет сделать отсутствие следов какого-либо механического воздействия на его «тело», а также изгибов, которые неминуемо появились бы в случае нанесения по изделию ударов с целью разломать на части.». И фотки для иллюстрации показывает. Посмотрим на одну из них. Под ней есть ещё надпись: «Отливка головы медведя с отчетливо прослеживаемым литейным швом»:

И да – литейный шов имеется, однако на сломе его вообще-то нет. Да и поверхность слома отличается и по структуре, и даже по цвету. То есть слом выглядит, именно как слом. Что касается того, что «следов сгиба» нет, то замечу, что для хрупких материалов это вполне нормально. Кто-нибудь видел сгибы на осколках стекла? Есть немало металлов и сплавов, которые колются так же. Хотя нужно отметить, что следов вообще-то не то, чтобы нет совсем… посмотрите на фотографию среднего осколка:

Остриё в одном месте выщерблено. Такое может случиться с хрупким клинком, если им попытаться что-то разрубить. Нельзя исключить, что подобные «испытания» мог произвести тот самый гражданин, который нашёл меч. Ну поставьте себя на его место – вы бы удержались от подобных действий? Именно в процессе подобных «испытаний» меч могли и сломать. Не могу исключить подобный вариант, как и пару-тройку подобных. Короче, я считаю, что клинок был именно сломан, а не отлит по частям, как это пытается доказать историк.

Все детальные снимки и рисунки показал в своей статье Молодин. Вот прорисовка меча:

Обратите внимание на то, что места слома кривые. То есть они выглядят именно, как места слома. Вот фотография торца слома средней части:

Металл очень скверного качества. К сожалению, среди снимков нет ни одной пары слома. Если бы было фото слома с двух деталей, то думаю, что легко можно было бы сравнить заметные детали. Но есть ещё одна прорисовка, на которой кривизна слома хорошо видна:

Есть и фотография обломка рукояти:

Вот фотография обломка острия меча. Картина та же – кривой слом. Это точно не отдельные отливки:

Надеюсь, что вы ещё раз оценили стиль и художественное мастерство человека, который сделал этот меч. Кстати, о стилистике. Мне это сильно напомнило «Пермский звериный стиль», который сам по себе выделяется своей оригинальностью среди «скифских» стилей. Напомню для тех, кто не знал, что это за стиль такой. Вот парочка изделий с изображением медведей, выполненных в этом стиле:

В поисках аналогов этого незаурядного изделия, как я уже писал, сразу бросается в глаза то, что их нет. Хотя нельзя сказать, что древние мастера никогда не украшали свои изделия изображениями представителей животного мира. Вот, например, боевой топорик сразу с двумя такими изображениями:

Хищная птица и что-то типа волка или крокодила с ушами. Очень стилизовано. Трудно определить вид. Образно. Символично. Однако на маску с двумя медведями совсем не похоже. Довольно часто зверюшками украшали свои изделия представители андроновской и карасукской культуры. Вот сразу несколько ножей этого народа:

Есть оружие. Есть украшение. Есть литьё. Есть ярко выраженный стиль… никакого отношения не имеющий к сломанному мечу. Теперь понимаете, насколько было сложно Молодину? Мало изображений. Тут важны детали. И он всё же нашёл то, что можно хоть как-то сравнить со сломанным мечом. Посмотрите на вот эти кинжалы из Хакасии:

Да, это скифский акинак. Что называется – «классика». Гарда типа «бабочка», но сделанная видимо по спецзаказу, поэтому один из стандартных вариантов гарды «акинаков» дополнительно украшен в «зверином стиле». Вот ещё одно изделие всё той же «тагарской культуры». На этот раз – это уже меч:

И опять то же самое. Есть мастерство и даже изображения зверей есть, но всё же ничего похожего. Эти образцы делали отличные мастера своего дела, однако сломанный меч был сделан не отличным, а уникальным мастером, имеющим свой собственный взгляд на прекрасное.

К тому же нужно заметить, что от Хакасии до Байкала путь неблизкий. Другими словами, на самом деле нет видимых причин связывать мастеров тагарской культуры со сломанным мечом, как нет причин связывать его с мастерами, работавшими южнее Байкала, как считали другие исследователи, или с мастерами с севера от «священного моря», как считает Молодин.

И было бы совсем самонадеянно с моей стороны пытаться найти разгадку там, где «обломали зубы» профессионалы. Даже пытаться не хочу (хотя не могу избавиться от ощущения, что искать нужно где-то в районе среднего и нижнего течения Оби…). В общем, пусть этот меч остаётся (пока) ещё одной загадкой человечества. В принципе в этом нет ничего ужасного. При желании можно даже плюсы найти. Первый и очевидный – это стимул продолжать исследования, продолжать поиск. Оцените факт: меч попал в руки учёных в 1970, а статью про него Молодин написал в 2015. Почти полвека, однако. Значит – задело. Второй плюс – чисто местный, писательский. Ведь такой меч просто просится стать каким-то неодушевлённым героем литературного произведения. Нет? А?