Крыло для полёта

Автор: Евгений КрасВсё-таки, как всё в этом мире меняется. Меняется везде и довольно быстро. По сути, мы все живём в каком-то переходном мире, где старое ещё не совсем устарело и продолжает жить рядом, а новое ещё не успело утвердится. Потом оно тоже незаметно становится старым. Но если наблюдать за этими превращениями достаточно долго, например всю жизнь, то становится заметно, что всё старое не так уж и устарело, а всё новое не такая уж и новость.

Я, собственно, немного про авиацию хочу поговорить. Казалось бы – именно здесь всё самое новое и ничего старого быть не может. Как говорится… отнюдь. В своей предыдущей заметочке я помянул будущие, соответственно новейшие бомбардировщики, которые собрались строить все, кто ещё способен что-то строить такого уровня. Сейчас в списке трое – это мы, США и Китай. И все трое приняли одно решение – бомберы будут построены по схеме «летающее крыло». Очень модно использовать эту схему и для беспилотников. Что-то новейшее? Да нет, вообще-то. Схема совсем не новая, хотя использовалась не часто. Даже можно сказать, что очень старая – ненамного моложе самой идеи полёта на аппаратах тяжелее воздуха. То есть настолько старая, что уже начались попытки интриговать на этом направлении в вопросах приоритета.

Это важный вопрос на самом деле – первенство поднимает уровень самосознания граждан и от иллюзий избавляет до кучи. Поэтому никогда не бывает поздно или рано напомнить аудитории, как всё начиналось. А то развелось тут всяких любителей повизжать про то, что всё украли, всё продали… На деле же всё куда интереснее и сложнее. Пройдусь по верхушкам… дальше – сами.

Скажу сразу – никто ничего ни у кого не крал и родину с чертежами не продавал. Никаких шпионских страстей, хотя разведка тоже трудилась. Всё просто – в мире началось суровое изучение законов аэродинамики в свете развития авиации. И появление всевозможных «бесхвосток» и «летающего крыла» прямое следствие этой работы. То есть это тот самый случай, когда «идея витала в воздухе». И воздух этот вдохнули сразу несколько людей по всему миру.

Из этого следует первый вывод – не важно на самом деле, кто первый придумал, нарисовал, сделал образец, запустил в серию. Фигня это всё, потому как реализация любого новейшего проекта зависит не только от наличия идей, но и от необходимости, востребованности машины именно такого типа, от технических возможностей, от наличия средств… даже от личных предпочтений «тех, кто наверху» зависит. Поэтому даты очень вторичны на самом деле.

Второй вывод – мы никогда не узнаем по вышеуказанным причинам, кому именно первому пришла в голову идея «летающего крыла». Он совсем не обязательно её «запротоколировал». Может быть это был какой-нибудь итальянец или француз, а совсем не те, кого сейчас поминают в списке. Сейчас мы можем увидеть лишь то, что оставило какой-никакой видимый след. На них и посмотрим.

У нас этой идеей в самом начале двадцатых годов всерьёз воспылал Черановский. Эта фамилия не так известна широкой публике, как Туполев, Яковлев, Петляков и прочие «столпы» нашей авиации, но специалисты его знают отлично. И если бы не его дурной характер, то ещё неизвестно, какими тропинками блукала бы история авиации. Я не шучу. Идеи были весьма серьёзными, разумными и передовыми, хотя не без недостатков.

Итак, в те легендарные времена будущие столпы собирались в Коктебеле, чтобы себя показать, но главным образом свои планеры. Приехал туда в 1923 году со своим БИЧ-1 и Черановский. Зря приехал – его планер не полетел – не хватило подъёмной силы. Хотя как сказать, зря… отрицательный результат – это всё же результат. На следующий год он снова был в Коктебеле с планером БИЧ-2 «Парабола»:

Этот был уже намного больше первого варианта, но они были одинаковыми в главном. Оба были тем, что сейчас называется «летающее крыло». Передняя кромка крыла, выполнена по кривой просто потому, что небольшие скорости её продиктовали. Черановский продолжал строить свои машины по этой схеме. БИЧ-3 уже был полноценным самолётом с мотором. Машины были ещё несовершенными, но на его работу уже обращали внимание. В списке оказался, например, совсем ещё молодой, но уже опытный планерист по фамилии Королёв. Ага, тот самый.

Королёву нужен был самолёт для его ракетного двигателя и у Черановского он был. Так его «БИЧ-11» стал ещё и РП-1. Вот они оба у этого самолёта. Скорости возросли, и передняя кромка крыла соответственно изменилась:

Облётывал БИЧ-11 сам Королёв. Причём в одном полёте едва не погиб. Ему «повезло» – при ударе вылетел из машины, поэтому остался жив. Для первого результата в целом получилось неплохо.

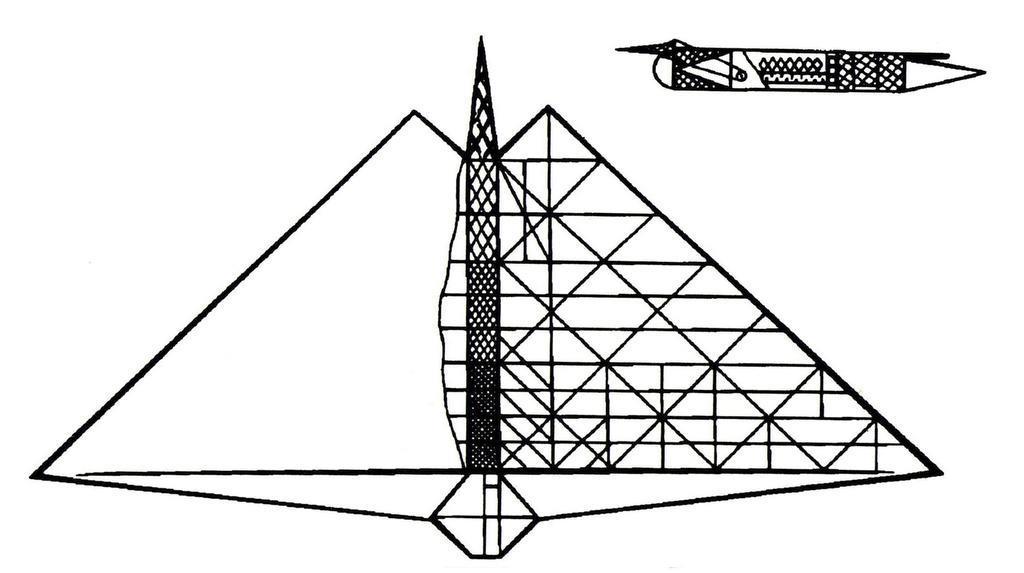

Сейчас БИЧ-11 (РП-1) иногда называют первым реактивным самолётом. Может и так, но даже это не совсем правильно. Первым (вероятно) идею реактивного пассажирского самолёта предложил (запатентовал) ещё в 1867 году русский инженер Н.А. Телешов. Его «Дельта» с воздушно-реактивны пульсирующим двигателем («теплородным духомётом» по-авторскому) примерно вот так выглядела:

Как видите эта машина тоже имела признаки «летающего крыла». Но ни в России, ни во Франции, куда обращался Телешов, идею не оценили. Да и вряд ли из попытки реализации в то время вышло бы что-то путное.

Пути Королёва и Черановского вскоре разошлись по понятным причинам. Черановский продолжил работать над «летающим крылом». Его поддерживали, но машины в серию не шли. Хотя среди них были очень интересные образцы. Посмотрите, например на вот этот БИЧ-26 (я уже как-то показывал эту картинку):

Впечатляет? А это было спроектировано, между прочим, в 1948 году.

Если кто-то вдруг подумал, что положительными аэродинамическими свойствами машин, сделанных по схеме «летающее крыло» интересовался в нашей стране только Черановский, то он плохо знает нашу страну и её инженеров. Посмотрите на вот эту картинку:

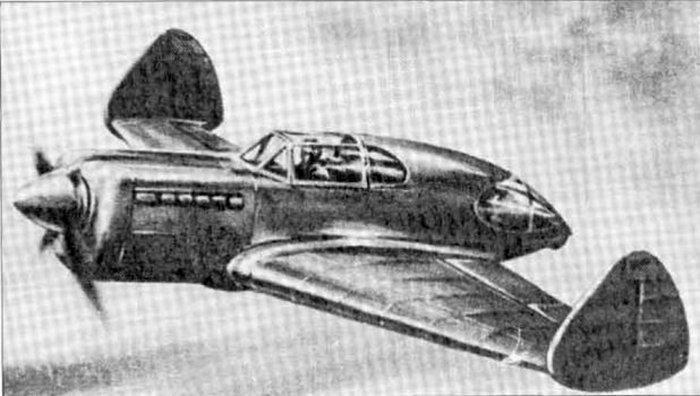

Этот самолёт назывался «Стрела» (САМ-8). Он был построен и продемонстрировал очень хорошие результаты. Спроектировал его авиаконструктор Москалёв. И это опять «летающее крыло». Он же сделал другую «бесхвостку». Это истребитель САМ-7 «Сигма»:

Его, наверное, нельзя отнести к «летающим крыльям» из-за ярко выраженного фюзеляжа, но направление то же. Были и другие проекты, и опытные машины. В те времена вообще очень много экспериментировали все и везде. Немного подробнее я уже писал об этом (см. «Немного про крылья»).

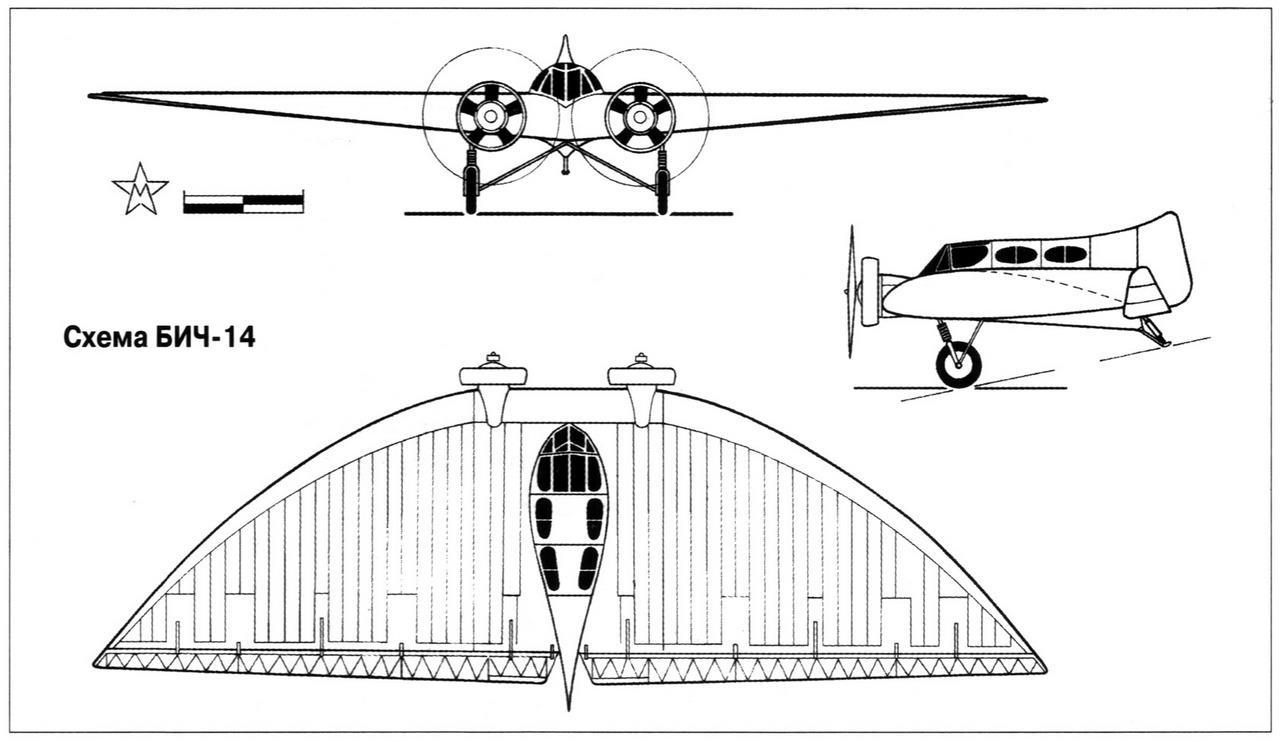

Понятно, что далеко не все проекты доходили не только до серии, но даже до опытных образцов. Но это не значит, что люди ничего не делали. Вот такой бомбардировщик БИЧ-14 предлагал построить Черановский:

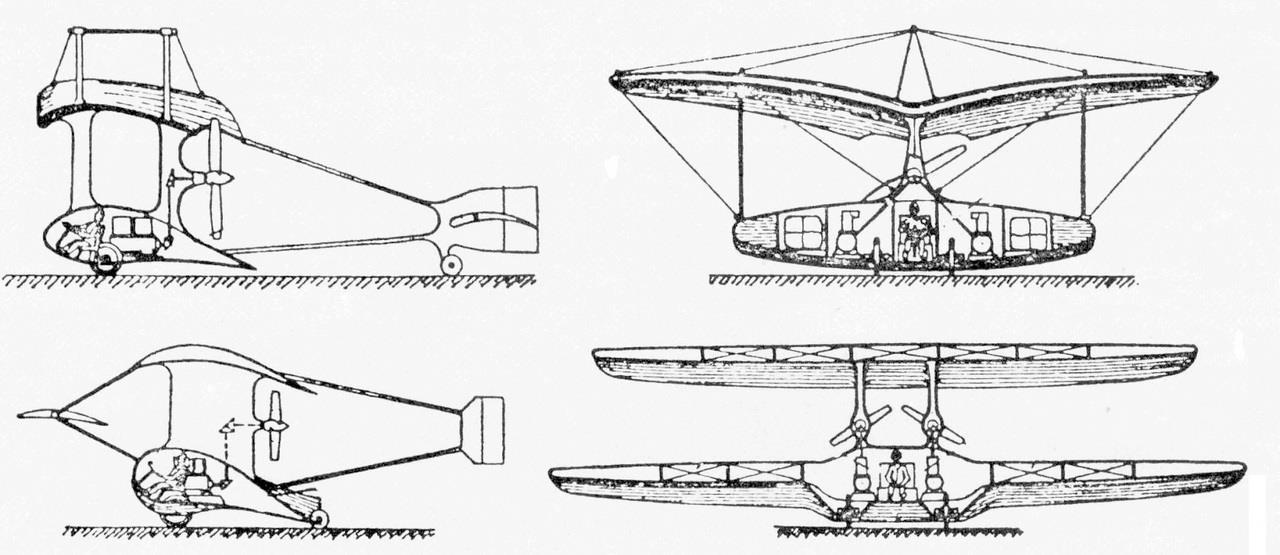

Но говорить только про нашу страну было бы неправильно. Поэтому нужно помянуть немцев. В одном американском сайте прочитал, что первым, кто придумал «летающее крыло» был Юнкерс со ссылкой на патент от 1910 года. Это, мягко говоря, не так. Во-первых, я уже упомянул здесь про один патент с подобной конструкцией, датированный куда более ранними сроками. Были и другие конструкции. Что касательно Юнкерса, то достаточно взглянуть на картинку из его патента, чтобы понять, что это вообще не про то. Вот она:

Поэтому Юнкерса опустим, а вспомним тех, кто ярче всех отметились в этой теме. Это братья Хортены (Вальтер и Реймар). Когда Черановский испытывал свои первые машины, мальчики Хортены учились в школе и увлечённо занимались в планерном клубе. Свой первый планер «Хортен-I» по схеме «летающее крыло» они построили в 1932 году. Потом было много опытных машин с моторами и без оных. Ребята набирали опыт. Результаты росли. Вскоре они уже громогласно стали заявлять, что для полёта нужно только крыло, а всё остальное только мешает. Более опытным коллегам это не очень нравилось, естественно.

Их главная звезда вспыхнула, хотя и не разгорелась в 1943 году, когда нацистская Европа внятно почуяла, что «кирдык» не за горами. Им очень хотелось дотянуться до Урала, но крылья были коротковаты. Геринг потребовал от инженеров срочно создать бомбардировщик, который сможет доставить тонну бомб на тысячу километров со скоростью тысяча километров (ну что взять с наркомана…). Братья, которых отозвали из строевых частей в 1942 году, чего-то этакого и ждали.

Непростая задача требовала нестандартных решений. Вот тут братья и предложили сделать реактивное «летающее крыло» с экипажем 1 чел. Геринг отслюнявил братьям полмиллиона рехсмарок. Так начался проект Ho-229 (он же Go.229). не нужно думать, что над темой работали только Хортены. Например, фирма «Арадо» занялась эскизной проработкой сразу 15 проектов бомбардировщиков, из которых шесть были типа «летающее крыло». Так что братья здесь просто «например».

Заинтересованность руководства немцев «летающим крылом» возможно объяснялась донесениями разведки о том, что американцы (фирма «Нортроп») тоже работали в этом направлении и достигли неплохих результатов, но про американцев чуть потом.

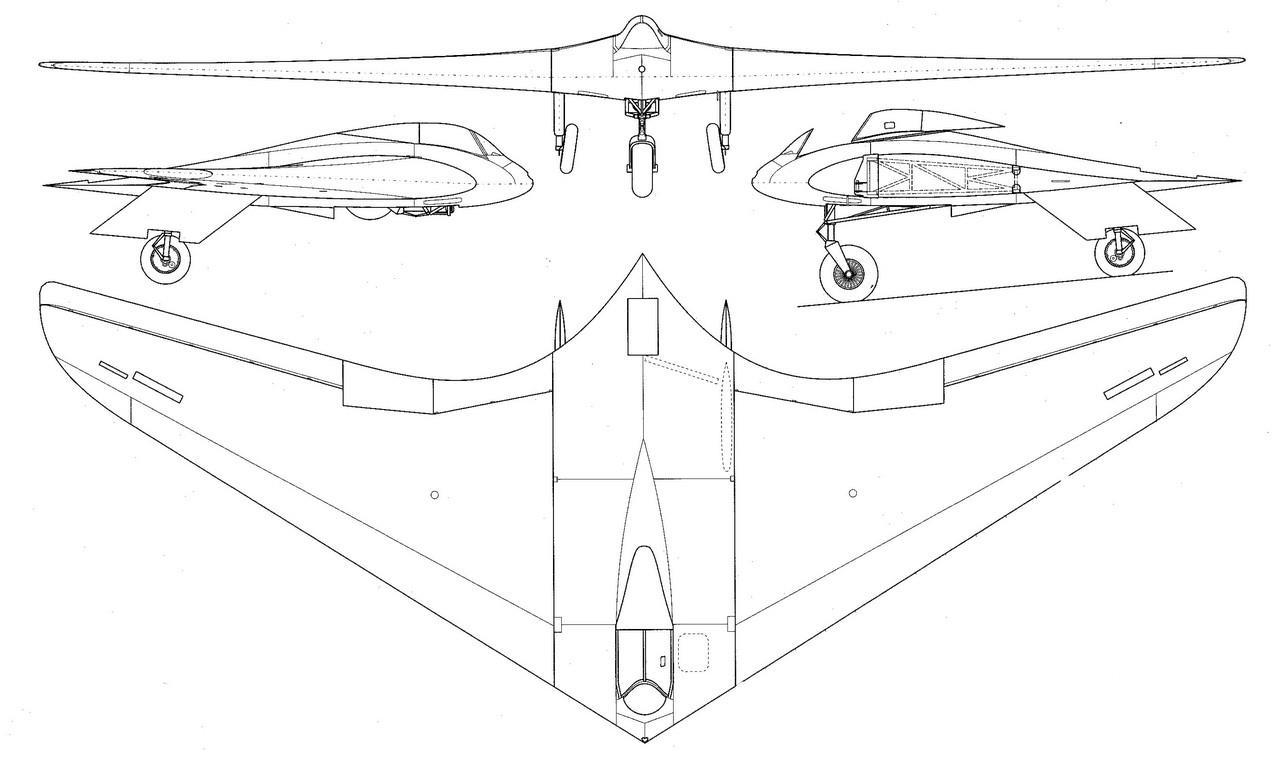

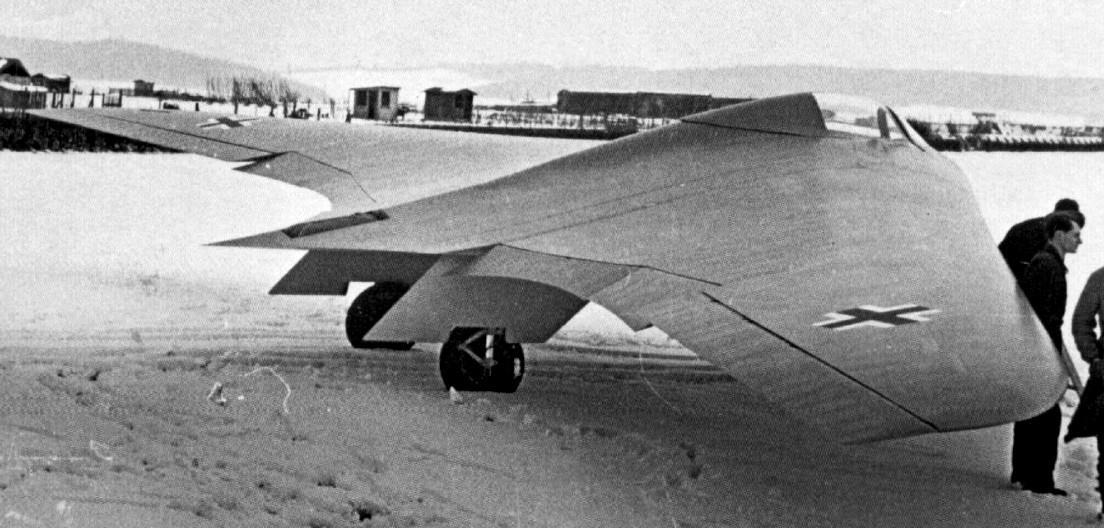

Работали братья хоть и спешно, но без суеты. Сначала сделали в марте 1944 года планер (V1) и облетали его. Вот такой:

Есть и фотография (фоток их изделий в сети вообще много):

После испытаний планера дошла очередь до полноценного самолёта. Очень интересно описывается конструкция самолёта. Конструкция должна была быть относительно простой и технологичной. Центроплан – это стальной каркас из труб, остальное из фанеры. Крыло деревянное. Но самое интересное – это композитная обшивка толщиной 15 мм. Снаружи шпон толщиной 1,5 мм, а в серёдке этакое ДСП из опилок и угольного порошка на клею. Это очень похоже на радиопоглащающую конструкцию. Трудно сказать, ставили братья перед собой такую задачу или нет.

Подумаем. Во-первых, немцы всерьёз занимались этой темой и одними из первых, если не первыми разработали рецептуру специального покрытия для флота с такими свойствами. Во-вторых, это было для них очень важно, так как они столкнулись с мощными английскими радарами. Это был серьёзный стимул. С другой стороны, ни в одном документе не упоминается ничего, что прямо или косвенно говорило о том, что работы в этом направлении велись. Самолёт наверняка было сложнее обнаружить на радарах, чем самолёт традиционной конструкции, но это был видимо всё же побочный эффект.

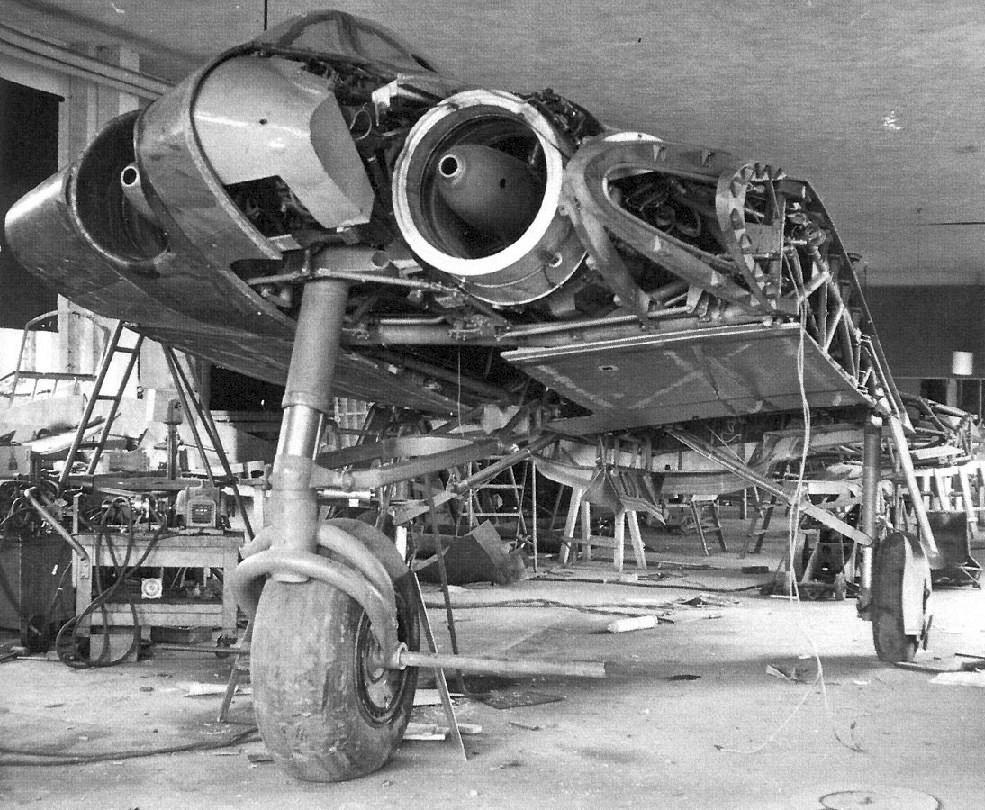

Самолёт был задуман реактивным, но сначала братья строили машины с поршневыми двигателями:

Впрочем, время поджимало и строительство полноценного образца, хоть и не без проблем (трижды меняли двигатель), но двигалось:

Наверное, руководство Рейха уже в мыслях видело, как армады таких бомбардировщиков с тоннами бомбовой нагрузки полетят за Волгу, расчищая себе путь своими двадцатимиллиметровыми пушками. Наконец, опытный самолёт (Но-IX-V2) с двумя турбореактивными двигателями Jumo-004В был готов. Уверенность в успехе (или суета?) была так велика, что сразу приступили к сборке сразу 20-ти предсерийных машин. Именно тогда самолёт получил марку Ho-229. Однако в таких вещах гладко не бывает. Тормозили мелкие аварии, дорабатывалась конструкция. На самолёте установили катапультное кресло, усилили шасси.

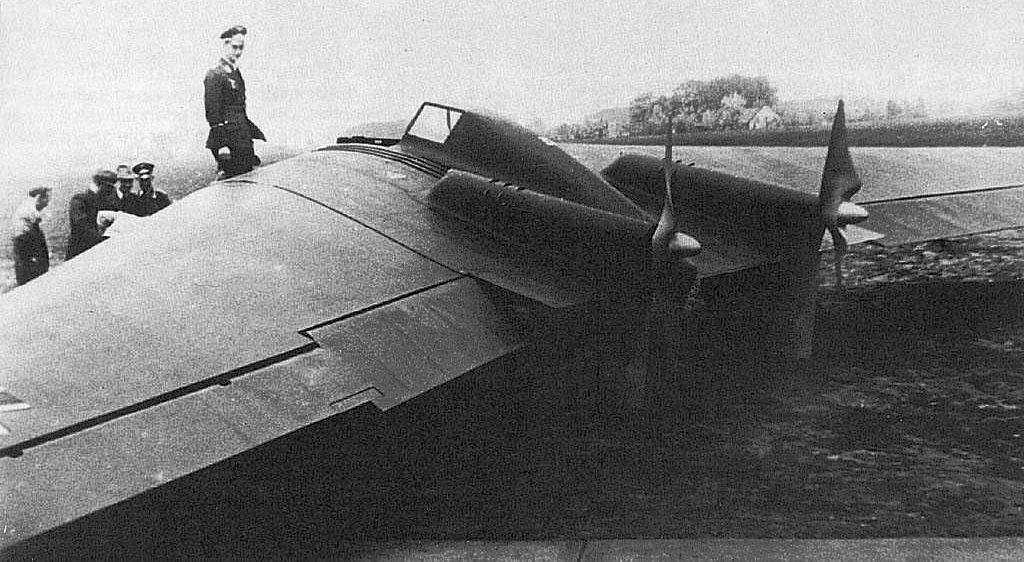

Была спроектирована всепогодная версия с локатором (Ho.229b). кажется на вот этой фотографии именно она:

Опытный Но-IX-V2 впервые взлетела 18 декабря 1944 года. Поначалу всё шло неплохо, но через месяц, во время четвёртого полёта случилась катастрофа. Погиб пилот. Испытания были продолжены на машине Ho-229 V3 (Нo-IX-V3). Достигнутая скорость – 795 км в час. Но как-то раз заглох один двигатель, пилот катапультировался, и машина сгорела, налетав 2 часа. Однако испытания продолжались. Продолжалось и строительство других машин. Строили двухместный Ho-229 V6 (учебно-боевой). В марте 1945 года Геринг включил Ho-229 в «срочную истребительную программу». Однако приказа сверху недостаточно для волшебства.

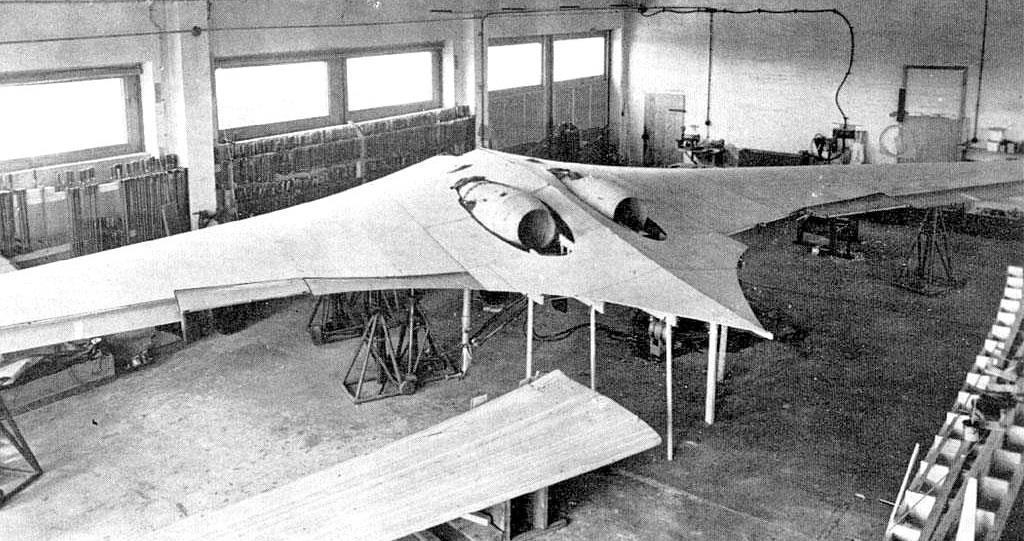

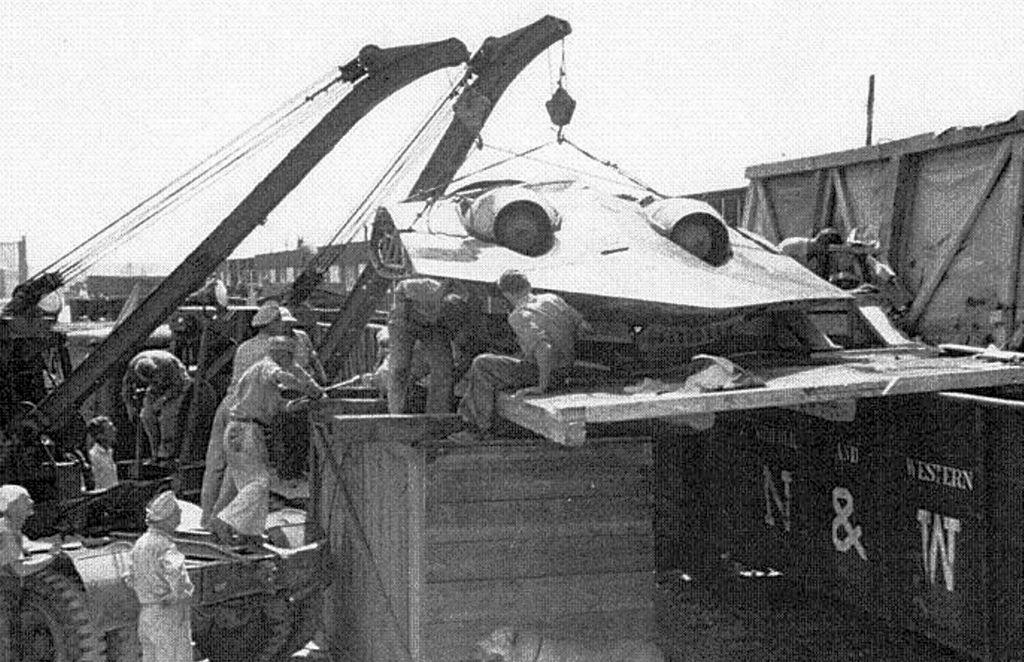

В середине апреля 1945 года американцы вошли на завод, где строили Ho-229. Там они обнаружили среди прочего опытный самолёт необычной формы и ещё несколько таких же в стадии строительства. Один образец вместе с документацией срочно погрузили и отправили в США. Получатель – фирма «Northrop», и этому была серьёзная причина.

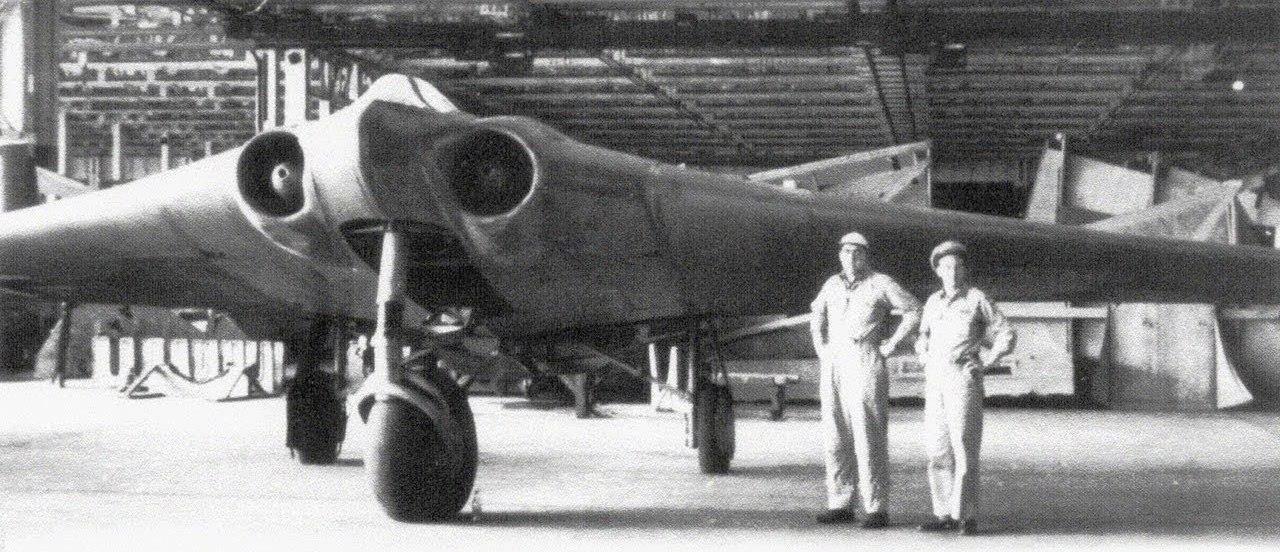

Дело в том, что именно эта фирма занималась в США самолётами этого типа. Они собрали немецкую машину и облетали её:

Что там нашли для себя полезного не сообщали широкой публике. Этот факт фирма вообще как-то не сильно рекламировала.

Джон Нортроп заинтересовался «летающим крылом» в конце 20-х. Сказано-сделано. В 1928 году он спроектировал свою первую такую машину с двигателем в 90 сил и толкающим винтом. Назвал её без особой фантазии «Avion Model 1 Flying Wing». Всё на самом высоком уровне – цельнометаллическая конструкция с «работающей обшивкой». Не всё шло гладко, но шло. Машину построили, и она летала, но деньги кончились, и работу пришлось приостановить. Но Джон не успокоился.

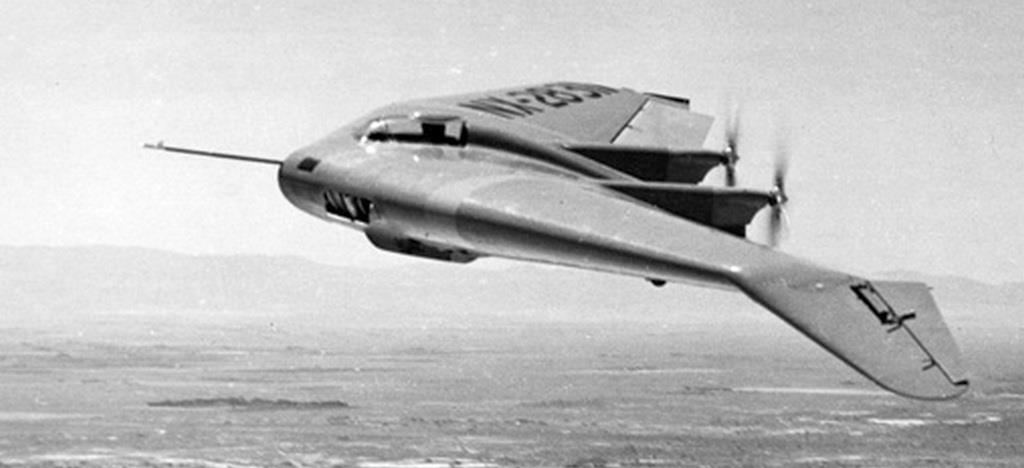

В 1939 году он организовал фирму Northrop Aircraft Inc. и привлёк к работе специалиста по аэродинамике профессора Теодора фон Кармана и одного из его лучших учеников Уильяма Сеарса. Дело пошло. В июне 1940 года они построили самолёт-крыло N-1M, но лётные испытания пошли не очень хорошо. Самолёт никак не желал подниматься выше 6 метров, но авторам экраноплан был не нужен. Они продолжили работу. Положение исправила установка двигателей помощнее. Машина наконец поднялась в воздух:

Ну, а тут война… все дела. Военным понадобился дальний бомбардировщик… очень дальний. Нортроп не мог упустить такой шанс. Разработали предварительный проект и решили, кроме испытания моделей в аэродинамической трубе создать летающую модель. Её назвали «Northrop Model 9 Mockup» или просто N-9M. Первый вариант поднялся в воздух 27 декабря 1942 года:

Машина была манёвренной, но с устойчивостью на курсе было значительно хуже. Были и другие проблемы. В мае 1943 года самолёт разбился, пилот погиб. Но работа продолжалась и достаточно успешно. Разумеется, никто не забывал и про бомбардировщик, но работа шла очень медленно. Первый, опытный образец XB-35 поднялся в воздух только в конце июля 1946 года:

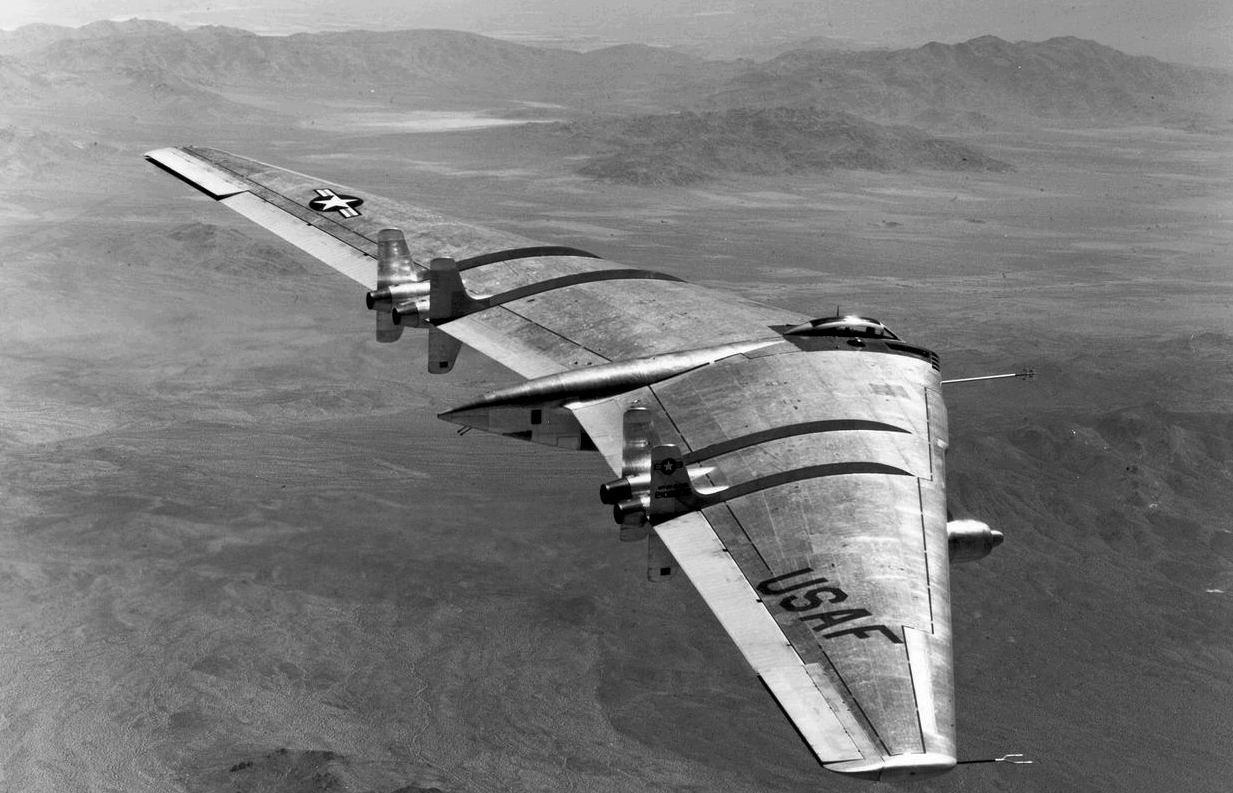

Джон уже на основе первых испытаний заявлял, что его «летающее крыло» берёт груза на четверть больше, летит быстрее и на четверть дальше, чем машины традиционных конструкций. В это время активно развивалась реактивная авиация и специалисты фирмы создали вариант самолёта с турбореактивными двигателями YB-49. Он взлетел осенью 1947 года. Двигателей пришлось поставить аж 8 штук, но с ними скорость нового самолёта достигла 800 км в час. Ни один бомбардировщик в то время таких скоростей не развивал:

Но проблемы всё ещё не отпускали создателей. Летом 1948 года опытный полёт YB-49 закончился катастрофой. Лётчик Гленн Эдвардс погиб. В его честь назвали авиабазу, хотя комиссия выяснила, что катастрофа опытного самолёта была следствием ошибки пилотирования.

Кстати… вернёмся во времени чуток назад, в 1943 год. Именно в тот год фирма «Northrop» приступила к разработке ещё одного интересного самолёта, выполненного по схеме «летающее крыло». Он назывался «Flying Ram» XP-79B. Название можно перевести как «Летящий Таран». Да, назначение было именно таким – уничтожать вражеские машины таранным ударом. Это вообще было всеобщим поветрием в боевой авиации всего мира (чуток подробнее https://author.today/post/39998 ). Подобные самолёты-тараны разрабатывались и немцами, и в СССР. Все конструкции сильно отличались друг от друга. И американец был интересен не менее, чем все остальные. Посмотрите на его вариант 1945 года:

Два турбореактивных двигателя, лётчик лежит на животе. Есть и оружие – четыре пулемёта калибра 12,7 мм. Машина была построена, но случилось так, что она в первом же испытательном полёте протаранила землю. Пилот погиб. Больше экспериментировать не стали. Но попытка была интересная…

Так вернёмся к семейству XB-35. Спешка. Та самая, которая нужна при ловле блох и при… некоторых других обстоятельствах. Здесь случилось примерно то же самое. Ведь строить бомбардировщик и его клоны начали, ещё не завершив испытания N-9M. По ходу дела выяснилось, что и скорость будет поменьше, и с дальностью будет не так роскошно. Да и субподрядчики подводили. Поэтому дело и затянулось. Сотрудники Джона старались изо всех сил (а то выгонят ещё…), но всё шло плохо. Вот, например, последний вариант YB-49 с шестью моторами вместо восьми:

Короче окончательно проект был прикрыт в 1949 году. Джон ещё что-то пытался сделать, но всё было напрасно. Все построенные и недостроенные машины ушли на металлолом.

Некоторые горячие головы посчитали даже, что «летающее крыло» является не более, чем тупиковой ветвью развития авиации. Но потом появился американский «бомбардировщик-невидимка» В-2, и Джон Нортроп ещё успел застать его появление. Неважно, что возвращение интереса к «летающим крыльям» было вызвано совсем другими причинами, но ведь вернулись всё же. Наверное, Джон был счастлив в этот момент.

А ещё «летающие крылья» хорошо устроились в разряде беспилотников. Кто знает, что ещё будет сделано… в технике ведь не бывает на самом деле «тупиковых ветвей». Всё рано или поздно возвращается. Может немного в другом обличии, но всё же. Посмотрите, например, на американские картинки их будущего очередного «суперсамолёта»:

Что-то в его форме таки проглядывает… от Су-27 и «летающего крыла».