Стрелы для ВВС РККА

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Как хорошо известно, в предвоенные годы управление истребительной авиацией ПВО, организация ее взаимодействия с другими родами войск, в том числе с зенитной артиллерией, были, мягко говоря, не на должной высоте. Потому, в начале войны наши, даже новейшие, истребители оказались практически без радиосвязи между собой, командными пунктами авиаполков, а также постами ВНОС (Воздушного наблюдения, оповещения и связи), не говоря уж об авианаводчиках в наземных войсках. В большинстве своем, не имея радиосвязи, истребительные полки ВВС и вступили в боевые действия в июне 1941 г. Днем наведение истребителей на цели осуществлялось при помощи выложенных на земле стрел, показывавших направление летящих самолетов «противника». В ясную погоду эти стрелы, длиной 20 м, шириной 4 м и с длиной усов 8 м., были различимы с высот порядка 3000 - 5000 м, и, ориентируясь по ним, летчики-истребители, предпринимали поиск «вражеских» самолетов. Кроме того, направлением стрелы, пост ВНОС указывал истребителям место нахождения самолетов противника. В темное время суток наведение осуществлялось ракетами, трассирующими пулями, фонарями «летучая мышь», освещением прожекторами.

Как утверждает автор статьи «Радиолокационное обеспечение авиации в годы Великой Отечественной войны»:

«Набор полотняных стрел на посту ВНОС позволял выкладывать сигналы: «Самолеты противника в направлении стрелы на одной высоте с нашими истребителями», «Самолеты противника ниже (выше) наших истребителей», «Ждать в районе стрелы», «Идти на свой аэродром». (К сожалению, не удалось найти информации и иллюстраций по тому, как выглядел каждый из сигналов).

Для взаимодействия авиации с наземными войсками на командные пункты стрелковых дивизий направлялись офицеры штабов авиационных частей, которые поддерживали связь с КП командующего ВВС армейской группы.

Офицеры от авиации в стрелковых войсках информировали командующего и штаб ВВС группы о наземной обстановке, а сухопутных командиров о возможностях авиации в зависимости от цели, боевой обстановки и метеоусловий, а также инструктировали наземные войска о порядке выкладывания опознавательных сигналов.

Передний край наземных войск обозначался выкладыванием двух полотнищ в различном их сочетании. Такие полотнища имели каждая рота, батарея и эскадрон.»

Первые же дни войны, ярко показали все недостатки такой системы. Как вспоминал Герой Советского Союза В.Ф.Голубев, немцы, перелетая линию фронта, фиксировались нашими станциями ВНОС, с постов следовали телефонные звонки вышестоящему командованию ВВС, и только затем шла команда на аэродромы. Взлетали наши истребители и летели к посту ВНОС. Пост на земле широкими белыми полотнищами выкладывал направление пролета немцев, а поперек узкими белыми полотнищами выкладывал высоту пролета (например, три поперечных полотнища означали 3000 м). Наши истребители разворачивались и летели за немцами, которые уже, во-первых, были от них в 50-100 км, а во-вторых, зная эту систему, немцы пересекали фронт на ложном курсе, а после того, как ВНОС терял их из виду, ложились на боевой курс.

Связь штаба ВВС округов с авиадивизиями и дивизий с аэродромами поддерживалась в основном проводными средствами, радиостанций в частях было очень мало. Так, при проверках авиационных соединений и частей Прибалтийского ОВО вышестоящими штабами, в числе основных недостатков, перечислявшихся в актах проверок, указывались:

-недостаточная укомплектованность частей наземными средствами связи;

-слабая обеспеченность самолетов приемопередающими радиостанциями...

Командование округа неоднократно направляло в Генеральный штаб докладные записки о недостатках в организации связи. Даже накануне войны туда ушло очередное донесение штаба ПрибОВО следующего содержания: «Слабыми местами связи округа, могущими вызвать кризис, являются:

1.Слабость фронтовых и армейских частей связи по численному составу и мощности относительно своих задач.

2.Необорудованность узлов связи армии и фронта.

3.Недостаточная развитость проводов из паневежисского и даугавпилсского узлов связи.

4.Отсутствие средств связи для обеспечения тыловой связи.

5.Слабая обеспеченность имуществом связи окружных, армейских частей связи и военно-воздушных сил».

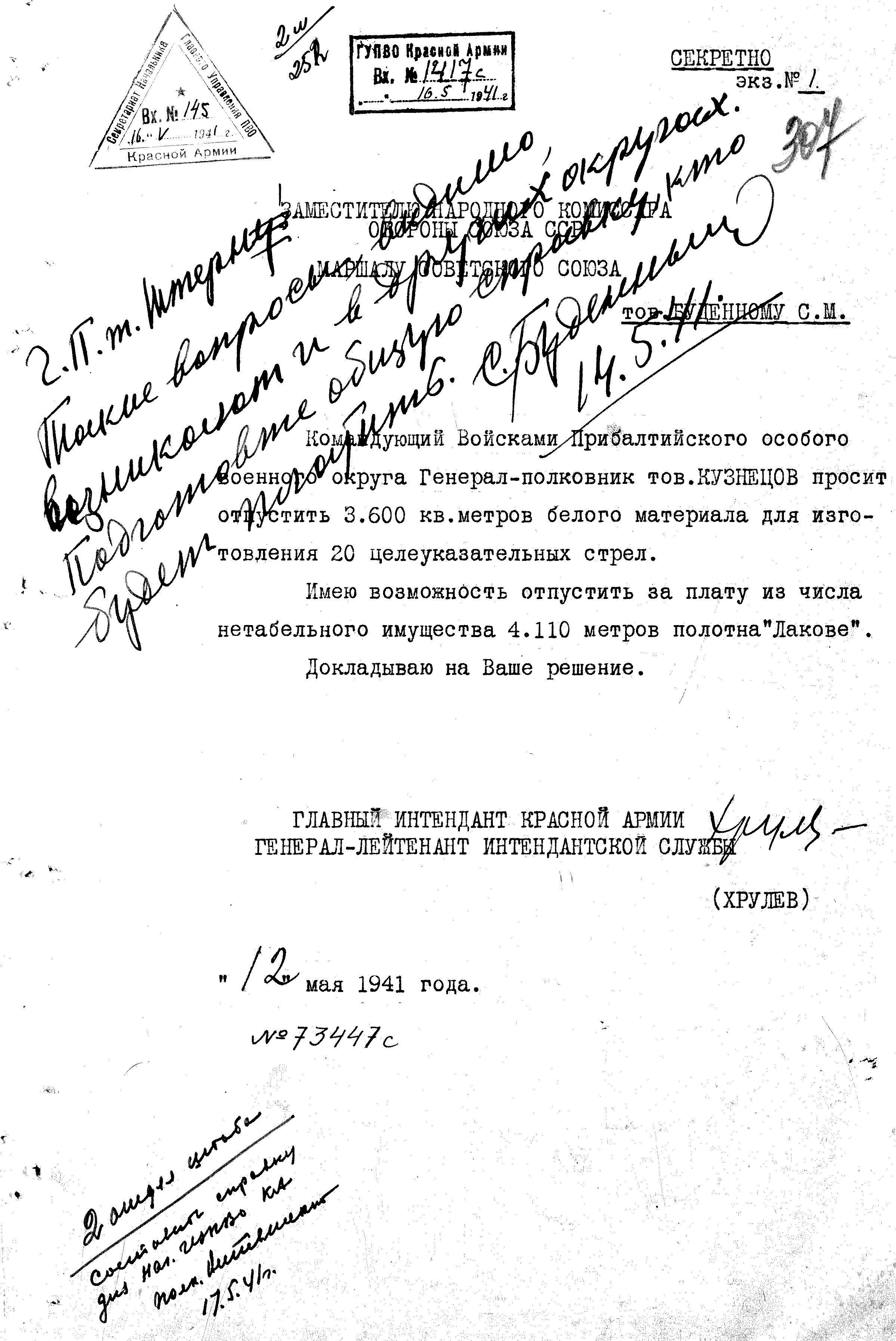

В одной из подобных записок - докладов, командующий Прибалтийским ОВО генерал-полковник Кузнецов обратился к Главному Интенданту Красной Армии генералу Хрулёву, с ходатайством об отпуске ткани для изготовления целеуказательных стрел.

Как это ни удивительно, стрелы не являлись штатным табельным имуществом, а следовательно, ткань, для их изготовления, в никакие планы не включалась. Так как, в данном случае речь шла о немалой сумме, то вопрос выделения фондов для ВВС РККА требовал решения, принятого, как минимум, заместителем Наркома обороны. Главный интендант КА и обратился с этим вопросом к Маршалу СССР С.М. Буденному:

Семён Михайлович выделил в обращении главное - если имущество по нормам не положено, оно для ВВС и не отпускается. А раз так, то необходимо проработать вопрос и с другими военными округами, "скромно" умалчивающими эту проблему.

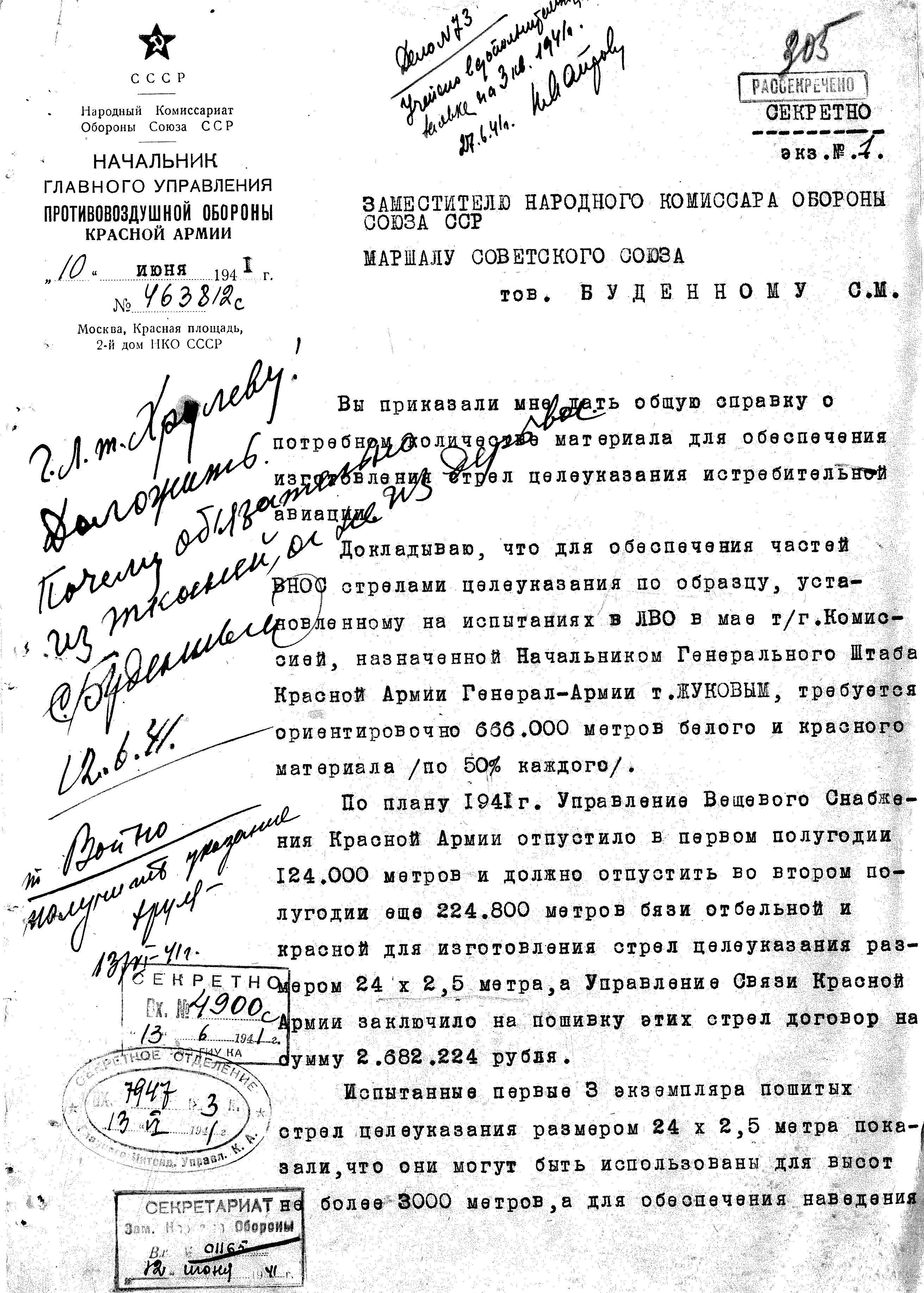

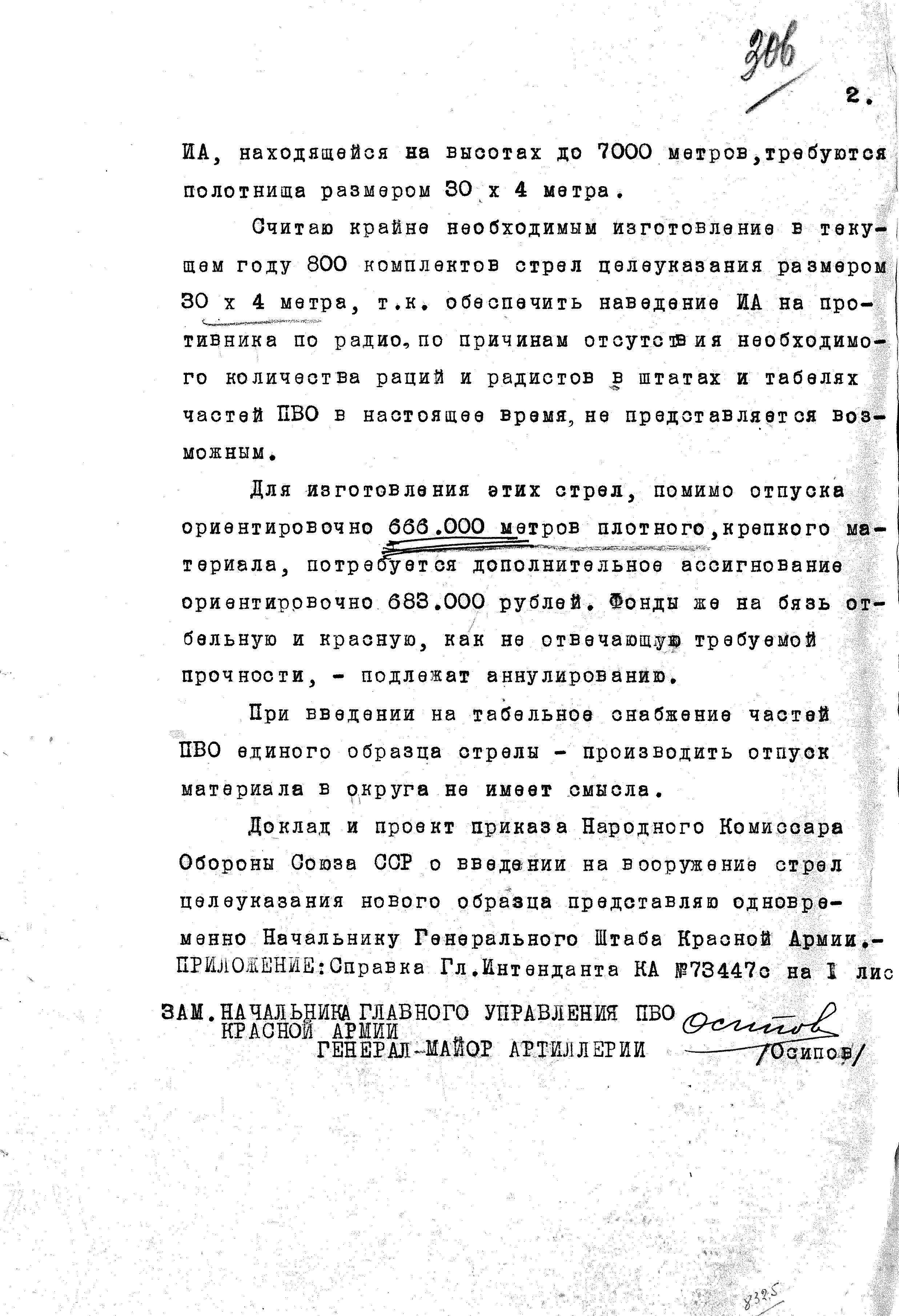

По-видимому, задача, поставленная заместителем Наркома обороны, действительно была неожиданной, потребовавшей времени на отправку запросов, сбор информации, составление достаточно подробного доклада, потому только 12 июня 1941 г. итоговый документ лёг на стол маршалу:

Из этого доклада, я сделал несколько выводов:

- за разработку, принятие на снабжение, закупку и поставку стрел целеуказания отвечало Управление связи Красной Армии (читайте - Генеральный штаб Красной Армии, которому подчинялось УС КА), а не ВВС РККА;

- к началу войны прошли испытания стрел, предназначенных для наведения на высоте до 3 тысяч метров;

- комплекты стрел исполнялись, как минимум, в двух вариантах, и их размеры зависели от высоты наведения;

- о проблемах с радиообращением в руководстве НКО прекрасно знали и выбрали дешёвый и реализуемый вариант.

Возможно, кто-то сделает для себя и другие выводы.

Интересна резолюция С. М. Будённого, увидевшего проблему сторонним взглядом и предложившего изготавливать нужные приспособления из другого материала - фанеры или дерева. Вполне вероятно, что в итоге, этот, естественно не монолитный, а сборный, вариант был бы дешевле и удобнее. Конечно, самым верным решением было бы оснащение самолётов и постов ВНОС средствами радиосвязи, но в этом случае необходимо рассматривать несколько аспектов: возможности по изготовлению радиостанций предприятиями радиопромышленности; сроки изготовления и поставки и стоимость. Вполне вероятно, что изготовление стрел целеуказания было единственно возможным решением.

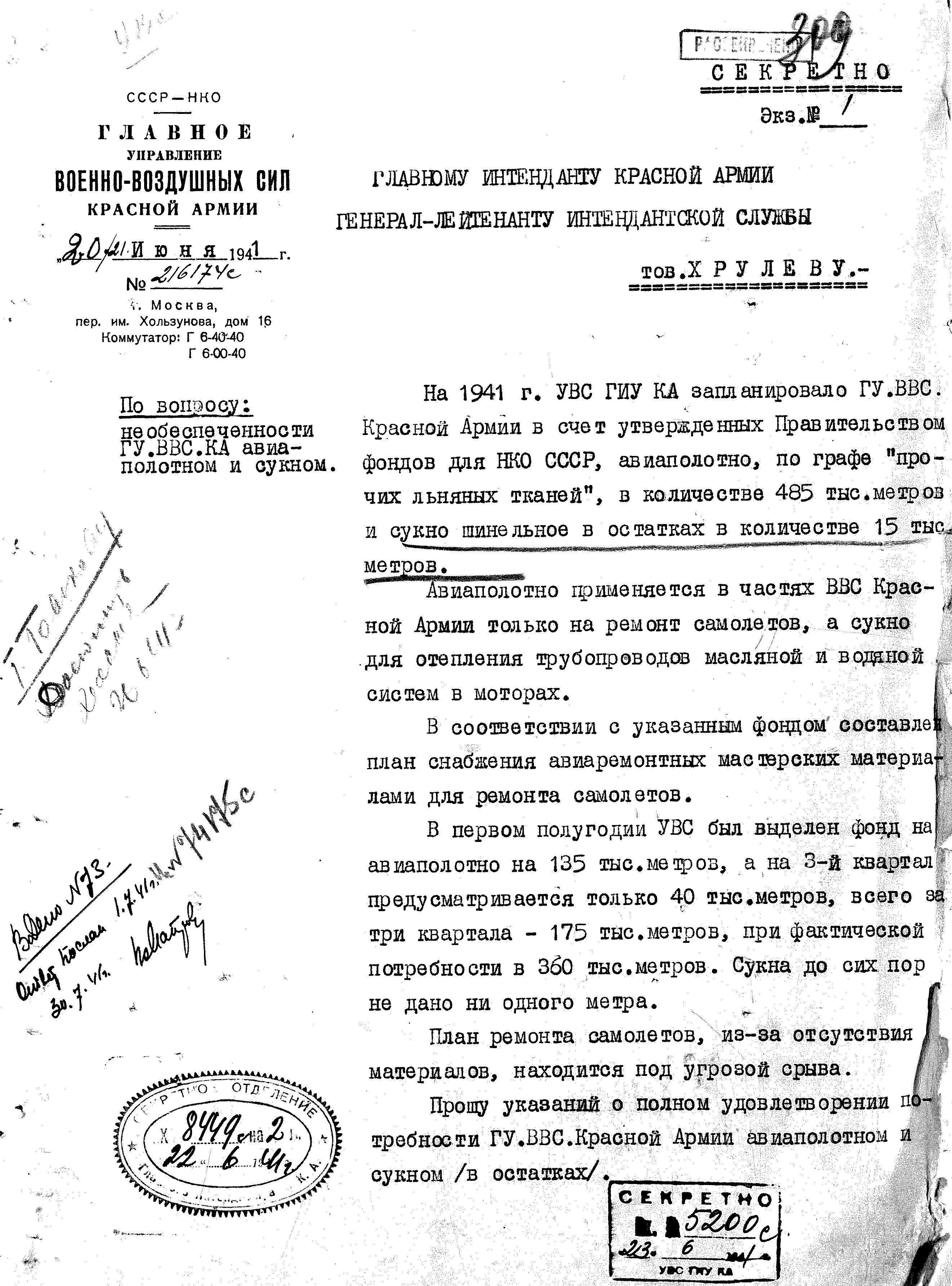

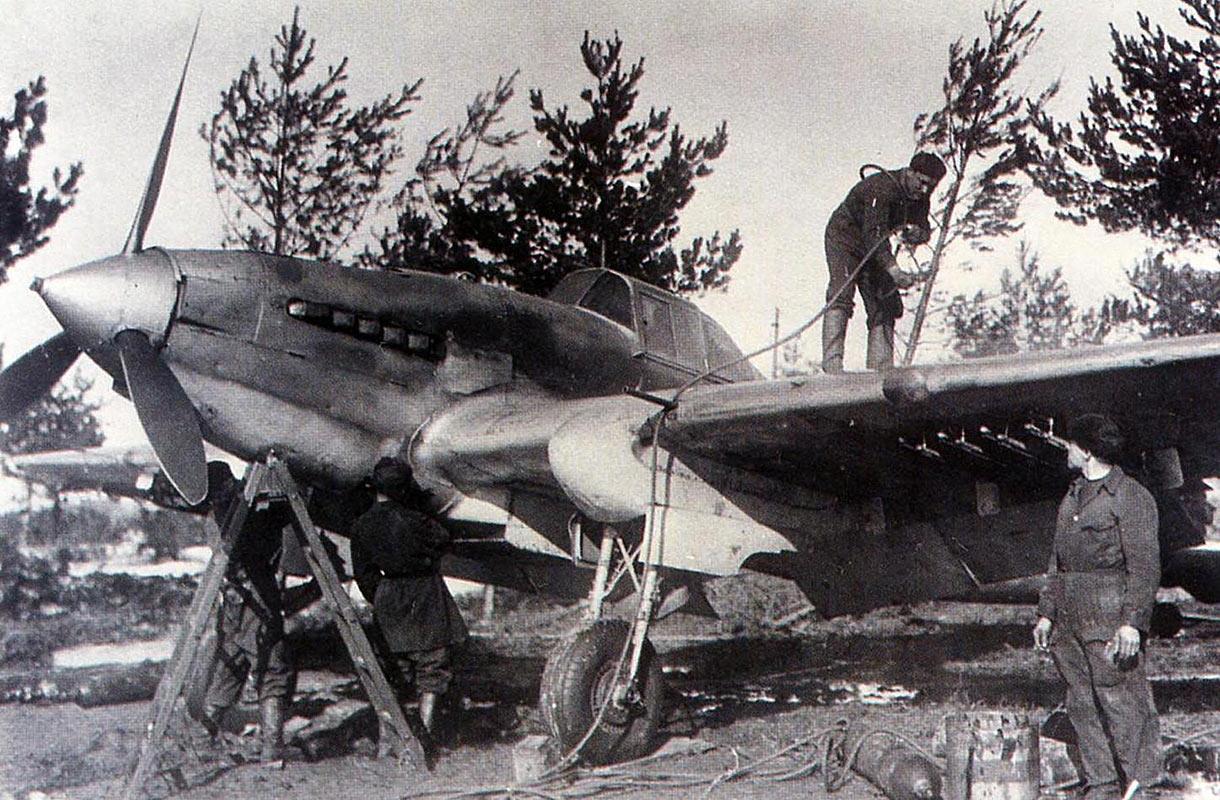

Но, на снабжение ВВС РККА, по линии вещевой службы, поступали не только стрелы указания целей или ткань для них. И, если заявка, в которую включено авиаполотно никакого удивления не вызывает, то появление в ней же шинельного сукна - несколько необычно. Оказывается, сукно использовалось для отепления трубопроводов, их нормативный расход был включен в руководящие документы, а значит интенданты обязаны были принять меры по его закупке, поставке авиачастям в соответствие с нормами ремонта и содержания самолетов:

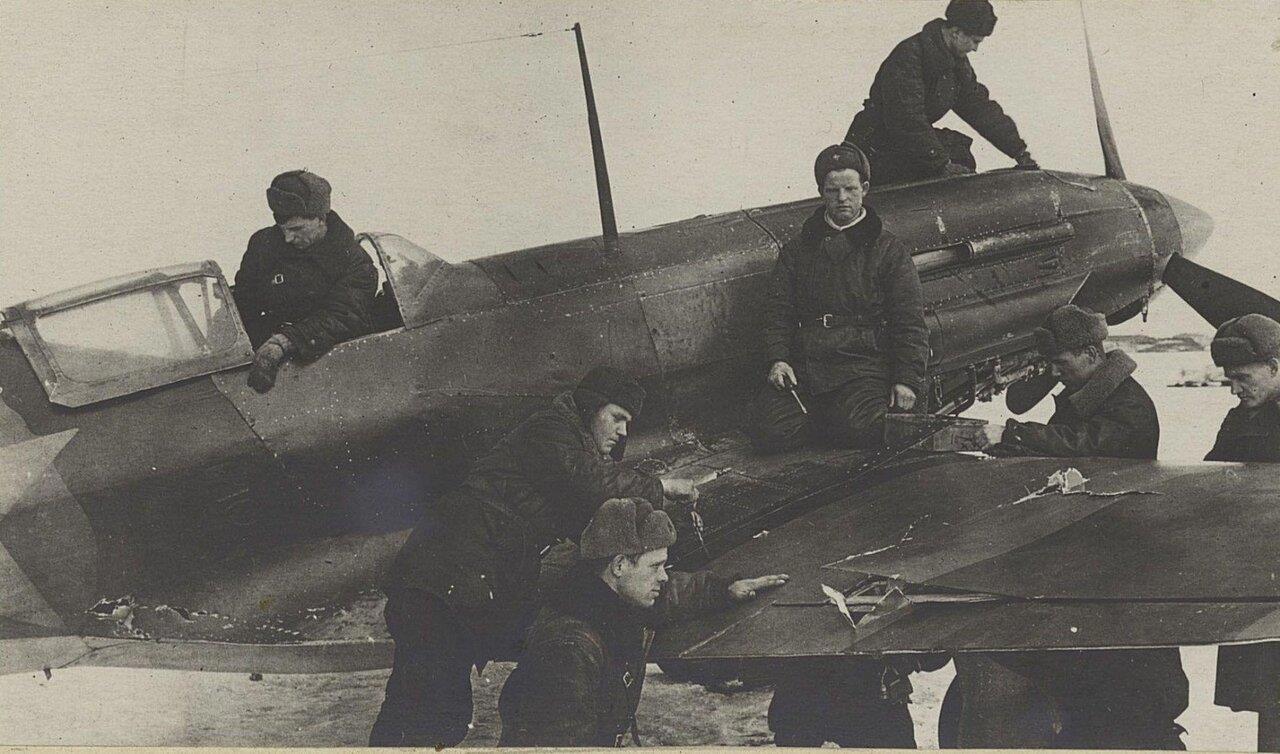

И несколько фотографий, посвященных работе авиатехников и ремонту самолетов в полевых условиях:

На этом на сегодня всё.

P.S. Честно говоря, не знал, что мои публикации читают и иногда обсуждают и на других площадках. На одной из появилось важное, на мой взгляд, дополнение к опубликованному.

не написано, что стрелы использовались в связке с радиолокационными станциями. Т.е. истребители получали актуальную информацию, а не запаздывающую, как там описано.

А так круче этого было только наведение при помощи телевизора в кабине истребителя, что работало в ЛенПВО. Туда транслировали изображение на планшете из штаба.

К сожалению, я этого не знал и подобные факты не попадались. Большое спасибо автору комментария.

И в очередной раз хочу поблагодарить Вас, уважаемые читатели. Благодаря Вашим дополнениям, и мне, и другим участникам обсуждения, удаётся узнать очень много нового, ранее неизвестного или малоизвестного.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.