Книги, которые перевернули мир

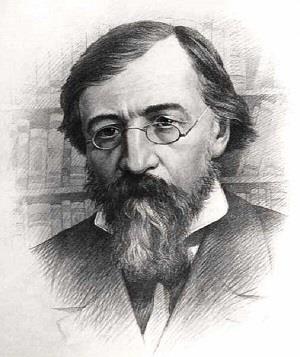

Автор: Михайлова Ольга  Ну, как и обещала - о Чернышевском.

Ну, как и обещала - о Чернышевском.

Исследуя мемуары, посвящённые ему, заметно, что большая их часть написана после его смерти, когда масштаб его личности был неимоверно раздут, и потому в мемуарах, связанных даже с ранними годами, образ Чернышевского принимает идеологическую нагрузку, совершенно неадекватную жанру. Это «жития святых». (Этим же страдала, кстати, и вся «лениниана», где идеальное, историческое и биографическое совмещалось в единое мифологическое.)

Рассказы саратовцев о детстве Чернышевского в записи Ф. Духовникова — это откровенные фантазии, где каждый эпизод проецируется на будущее «подвижничество». Воссоздать внутренний облик через внешние проявления не удаётся: «Жизнь семинаристов того времени была груба; но Николай Гаврилович не обращал на это внимания: для него дороги были беседы с умными товарищами. Желая докончить с кем-нибудь разговор, Николай Гаврилович иногда заходил с товарищами, любившими выпить, даже в кабак, в котором, несмотря на непривычную для него обстановку, вёл с ними дружественную беседу, отказываясь от водки, которой его усердно угощали». В одних мемуарах: «Он не был похож на других; ребяческие игры и потехи занимали его мало. Без книги в руках его трудно было видеть». Это утверждает А. Раев в «Записках о Чернышевском». Духовников возражает: «...он был бойкий мальчик, предававшийся играм с увлечением и страстностью» Далее, Духовников: «...двоюродная сестра увлекла его игрой на фортепиано, он тоже выучился играть». Раев: «Пробовали учить его на фортепиано, но это ни к чему не привело». Иногда Николай Гаврилович выступает любимцем семинаристов, центром всеобщего внимания. А. Розанов: «Он едва ли не единственный мог быть спасителем товарищей на уроках по древним языкам. Подойдёт группа, он переведёт трудные места и объяснит; только что отойдёт эта — подходит другая, там третья...» Духовников: «В семинарии Николай Гаврилович был крайне застенчивый, тихий и смирный; он казался вялым и ни с кем не решался заговорить первый. Его товарищи называли его между собой дворянчиком, так как он одет был лучше других, и был сын известного протоиерея; кроме того, Николай Гаврилович очень часто ездил в семинарию на лошади, что в то время в Саратове считалось аристократизмом; поэтому чуть ли не целый год чуждались его».

Ясно, что истина, по закону тождества и принципу исключённого третьего, может быть только в одном из подобных суждений…

Такие же разночтения в отношении защиты Чернышевским магистерской диссертации. Воспоминание Н. Шелгунова: «В 1855 г. Чернышевский представил диссертацию об «Эстетических отношениях искусства к действительности». Учёный факультет университета в первый раз слышал такие мысли, первые кончики тех львиных когтей, которые он показал потом. Всё здание русской эстетики Чернышевский сбрасывал с пьедестала и старался доказать, что жизнь выше искусства и что искусство только старается ей подражать». Для Шелгунова защита представляется едва ли не поворотным моментом в истории литературы. Зато Пыпин гораздо более сдержан. Он не приписывает диссертации никакой новизны. А. Никитенко, по кафедре которого проходила диссертация, «знавший эстетику по переводам и рассказам о теориях Гегеля», хотя сам не разделял взглядов Чернышевского, допустил диссертацию к защите: «Она была принята; затем, с формальной стороны, состоялся диспут». В памяти же Раева, дальнего родственника Чернышевского, это событие запечатлелось по-своему: «Ничего особенно выдающегося во время диспута не случилось, но в конце его не было объявлено, что Чернышевский будет представлен к степени магистра. Я обратил на это внимание Николая Гавриловича, и он вполголоса сказал мне, что не знает, почему взъелись на него, так как диссертация его заимствована из Фейербаха, он только перевёл сказанное им с ничтожными изменениями".

С этого момента начинается существенный поворот в жизни Чернышевского. Потеряв надежду устроиться в учёной среде, он направился в журналистику. А вот последний источник сведений о нём — четвертая глава набоковского «Дара». При всём ёрничестве и колкости автора, ему нельзя отказать в знании деталей подлинной, не ретушированной биографии Чернышевского. Со страниц Набокова Чернышевский впервые предстаёт подлинно живым, а не мумией. Набоков собрал то, что позже было сознательно вымарано и закрашено.

Некоторые детали возьмём оттуда. Итак, в шестнадцать лет Чернышевский довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю и Гёте, но он до конца дней стеснялся своего варварского произношения. Набоков отмечает и «близорукость» своего героя, он видел лишь четыре из семи звёзд Большой Медведицы. Первые, медные, очки были надеты им в двадцать лет, потом были серебряные учительские, купленные за шесть рублей, затем — золотые очки властителя дум, и опять медные, купленные в забайкальской лавчонке, где продавались валенки и водка. «Он умудряется жить на двадцать рублей в месяц, сообщает Набоков, из них около двух с половиной уходило на булки и печения, он не терпел пустого чаю, как не терпел пустого чтения, за книгой непременно что-нибудь грыз, был нечистоплотен, неряшлив, при этом грубовато возмужал, а тут ещё дурной стол, постоянные колики, да неравная борьба с плотью, кончавшаяся тайным компромиссом, — так что вид он имел хилый. Кроме курения, он лечился ромом с водой, горячим маслом, английской солью, златотысячником с померанцевым листом...» Руки его были не приспособлены к работе. Бил стаканы, всё пачкал, всё портил. Впоследствии, на каторге, он оказался не только неспособен к какому-либо специальному каторжному труду, но и вообще прославился неумением что-либо делать руками.

Пока же «он избрал филологический факультет, поселился с приятелем. Планы этих квартир им начертаны в письмах, он вообще любил планы, столбики цифр, наглядное изображение вещей, тем более что мучительная обстоятельность его слога никак не могла заменить недостижимую для него литературную изобразительность».

Это точно, письма его многоречивы и путаны. По прочтении его статей и дневников возникает мучительное и тяжёлое чувство стыда за него и даже… ощущение какого мистического ужаса. Дневники настолько унылы, серы, занудны и тягостны, что ум, ища определения его автору, находит только эпитет Достоевского из «Бесов» — «угрюмый тупица». Дневники отличаются чрезмерной детальностью, болезненной и бессильной, полным отсутствием самостоятельного мышления, скрупулёзным перечислением прочитанного, жуткими в своей откровенности и тошнотворными эротическими переживаниями, признаниями в рукоблудии, и — клинической пустотой духа.

Чтобы оценить степень его ума, — достаточно просто прочитать его «Воспоминание об отношении Тургенева к Добролюбову и о разрыве отношений между Тургеневым и Некрасовым». То, что можно изложить в двух строках, объясняется на тридцати пяти страницах, целые абзацы этих воспоминаний представляют собой просто удручающее пустопорожнее и риторическое словоизвержение. Цитирую дословно начало: «О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно, и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него. Но никаких определённых воспоминаний об этом у меня не осталось. Без сомнения, Добролюбову и мне случалось говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых долгих разговорах вдвоём: одним из главных предметов их были дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои произведения ещё в нём; едва ли возможно было нам не касаться иногда того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову. Но, вероятно, в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него».

Конец цитаты. Что мы узнали отсюда? Ничего. Неумение отличить главное от второстепенного, полнейшее равнодушие к людям и совершеннейшая густопсовая глупость бьют в нос, при этом добавлю, что суть воспоминаний в том, что Тургенев возненавидел Добролюбова за его хамство и негативный отзыв о романе «Накануне», а Некрасова — за потворство Добролюбову. Подобное изложение — девственность рассудка, точнее инфантилизм ума и духа.

Однако пойдём дальше. Наш несуразный девственник по приезде в Саратов был обольщён Ольгой Васильевой, дочкой уездного врача. Ей посвящён «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье». Написан он стилем чуть более сжатым, чем процитированные воспоминания, но читать его мучительно тяжело и тоскливо, отчасти потому, что сразу понимаешь, что надежды этого несчастного смешны и тщетны, и что он, искренне считая себя человеком разумным, совершает невероятную глупость. Стиль его любовного красноречия настолько пошл, напыщен и жалок, что невольно понимаешь и его невесту, честно говорящую жениху, выбритому до синевы и пахнущему розовым маслом, что она его не любит. При объяснении он уведомляет невесту, что, в виду его образа мыслей, он рано или поздно «непременно попадётся», но ей, желавшей во что бы то ни стало покинуть семейный кров, это было совершенно безразлично.

Но семейные дела - в сторону. Неинтересно.

По Чернышевскому фактором, формирующим мораль, являются «естественные потребности, привычки и обстоятельства». Удовлетворение потребностей устранит препятствия расцвету личности и причины нравственных патологий, для этого нужно изменить сами условия жизни через революцию. Не знаю, как вам, а мне сразу вспомнились Стругацкие: «А все потребности модели будут материальными?» Также этот философ утверждает, что индивидуум «поступает так, как приятней ему поступать, руководится расчётом, велящим отказываться от меньшего удовольствия для получения большего удовольствия», и так он достигает пользы, то есть становится «новым человеком», идеалы которого — служение народу, революционный гуманизм, исторический оптимизм... Он усвоил начала диалектики Гегеля и позитивизм Фейербаха. Ему были близки идеи теоретиков французского утопического социализма, а у Бентама он позаимствовал теорию разумного эгоизма. Из этих пестрых источников им и была составлена впоследствии «революционно-демократическая идеология». Своего там, как и в диссертации, ничего нет…

(Кстати, он почти три года провозился … с перпетуум-мобиле. Созданием вечного двигателя Чернышевский рассчитывал «поставить себя величайшим из благодетелей человечества». С лета 1849 года до января 1853 промучился, потом записывал в дневнике: «…решился бросить все это и решился уничтожить все следы своих глупостей, изорвал письмо в Академию Наук… все чертежи и расчёты…» Ещё бы квадрату круга вычерчивал, идиот… )

Вообще жизнь Чернышевского бедна событиями. Публика лица его не знала. Его нигде не видели. Уже знаменитый, он оставался как бы за кулисами. После защиты диссертации второй раз он появился на публике на похоронах. Дело в том, что в эти годы у Чернышевского появляется друг — Добролюбов. Последний, как уверяет Набоков, был «топорно груб и топорно наивен», что до Чернышевского, он был скорее топорно туп и топорно примитивен, что же удивляться, что они быстро ощутили родство душ?

Именно от толчка, данного Добролюбовым, издевается Набоков, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берётся в кавычки: студент привёз «литературу». Под их руководством журнал «Современник» фактически превращается в рупор революционных идей, воздействуя на подпольные кружки молодёжи. Разумеется, потому из «Современника» ушли все крупные писатели. Чернышевский же от статей в «Современнике» перешёл к составлению адресованных крестьянам воззваний и листовок и проведению своих идей через тайные революционные организации «Земли и Воли»...

Тем временем диабет и нефрит в придачу к туберкулёзу свели Добролюбова в могилу. Он умер позднею осенью, в 1861 году. «Вдруг вышел энергичный бритый господин», — вспоминает очевидец,— вынул тетрадь и сердитым наставительным голосом стал читать по ней земляные стихи Добролюбова о честности и смерти. Сиял иней на берёзах, а немного в сторонке смиренно стоял в новых валенках агент третьего отделения. «Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Честность — вот была его смертельная болезнь…» Да, он так и сказал, и едва ли пошутил. Александр Гиероглифов чётко всё описал в статейке «Похороны Н. А. Добролюбова» в «Русском мире», кроме того, есть и донесение агента III Отделения...

Незадолго до этого, в июле 1861 года, Чернышевский, как Петенька Верховенский, предложил Слепцову и его друзьям организовать основную «пятёрку», — ядро «подземного» общества. Система этих пятёрок, потом вошедших в «Землю и Волю», состояла в том, что член каждой набирал, кроме того, свою, зная только восемь лиц. Всех членов знал только Чернышевский. Сам же он, безутешный после похорон друга, был полон, однако, титанических творческих планов, и в письме от 5 октября 1862 года перечисляет свои будущие труды, которые «обдуманы окончательно»: «многотомная «История материальной и умственной жизни человечества»… за этим пойдёт «Критический словарь идей и фактов». Это будет тоже многотомная работа. Наконец на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни»»…

Молчите, поручики…

Меж тем после студенческих беспорядков в октябре 1861 года надзор за ним установился постоянный, кроме того у Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара. Её без труда подкупили — пятирублевкой на кофе, до которого она была весьма охоча. За это она доставляла сыскарям содержание мусорной корзины Николая Гавриловича. Чернышевский же, с юности мечтавший предводительствовать в народном восстании, теперь был почти у цели. Казалось, ему необходим лишь час исторического везения, чтобы взвиться. Революция ожидалась им в 1863 году, и в списке будущего конституционного министерства он значился премьер-министром…

События шибко пошли той ветреной весной. Крестьянская реформа вызывала решительное неприятие Чернышевского, ведь получи крестьяне свободу — он оставался на бобах, и с целью сорвать освобождение крестьян или хотя бы затормозить его, он с подручными поспешно и неловко организует студенческие волнения, а позднее — знаменитые пожары в Петербурге, ведёт пропаганду среди офицеров и в казармах воинских частей, использует в своих целях очередные кровавые осложнения в польских делах. Достоевский догадался, да и не один он…

Пожар начался на Лиговке, затем мазурики подожгли Апраксин Двор. А там густой дым повалил через Фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый чёрный столб... Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия «слышался смех из окна Чернышевского». Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох. «Эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов, — взволнованно говорилось в доносах, — избавьте нас от Чернышевского...»

Хотя запоздалые ответные действия чиновников правительства были крайне нерешительны, 7 июля 1862 года он был арестован и заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Именно там он вскоре начал писать «Что делать?»

И тут снова мелькает дьявольское копыто. Шефом жандармов был уже не умнейший Бенкендорф и не хитроумнейший Леонтий Дубельт, но Василий Долгорукий, глупцом которого, однако, тоже никто не называл. «Что делать?» было прочтено и присоединено к делу. С точки зрения этической писание это было признано безнравственным, с точки зрения эстетической — антихудожественным и бездарным, а содержательно же было определено как пустой утопический вздор. Походя замечу, что критическая оценка сыскарей царской охранки оказалась в высшей степени умной и верной, попросту говоря, истинной. Полицейские Российской Империи доказали, что у них — прекрасный художественный вкус. Но дальше… цензура разрешила печатание романа в «Современнике», рассчитывая, что эта вещь уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют.

Это был страшный просчёт. Никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. Даже Герцен, находя, что «гнусно написано», тотчас оговаривался: «с другой стороны много хорошего, здорового». Вместо ожидаемых насмешек, вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, — и ни одна вещь Тургенева, Достоевского или Толстого не произвела такого могучего впечатления….

В писательской среде Чернышевского вообще-то ненавидели. Тургенев, Григорович, Толстой называли его «клоповоняющим господином», всячески между собой над ним измываясь. В «Отечественных Записках» писали: «Поэзия для него — главы политической экономии, переложенные на стихи». Другие говорили о его пономарско-немецком стиле. Некрасов с вялой улыбкой признавал, что Чернышевский успел наложить на «Современник» печать однообразия и тошнотворного безвкусия, набивая его бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных, хоть и повысил тиражи. Достаточно глубоко высказывался о Чернышевском и Добролюбове Иван Тургенев: «Сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворождённые. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости — это какие-то нравственные уроды. Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои грубые семинарские принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры, тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье…» Тут надо отметить в скобках, что, несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его ещё больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали фразу: «Добролюбов — просто змея, а Чернышевский — ядовитая, гремучая змея». Впрочем, иногда цитируют и наоборот.

Кстати, сам Чернышевский не признавал Пушкина гением. Знаете, почему? На основании того факта, что черновики Пушкина испещрены помарками. Смешно? Но в его собственных рукописях — смейся ни смейся — подлинно нет ни единого исправления! Он так и писал всю жизнь — «фраза за фразой, страница за страницей, без помарок, ровным и чётким почерком, текли непрерывно, как река по ровному руслу, строки…». Николай Костомаров в «Автобиографии» утверждал, что Чернышевский — бес, увлекающий жертвы, а потом насмехающийся над ними, кое-кто обмолвился и о его физическом сходстве с бесом…

...Как бы то ни было, дело подходило к концу. Приговор: четырнадцать лет каторжных работ в рудниках и затем поселение в Сибири навсегда. Тут новая загадка: каторга для Достоевского оказалась благим испытанием и Пасхой духа, для Чернышевского — голгофой отупения и бессмыслицы. Время сибирское — было потерянным, это была для него ситуация тупика, хаотичного развития внешних событий, сбивающих с толка и явно что-то означающих, но, что именно, понять он не мог. Он не понимал шуток судьбы. Он шёл по пути разумного эгоизма, попал в тупик, и никак не мог понять то, что его внешний тупик суть отражение тупика внутреннего.

А теперь я проанализирую тот самый роман, что "глубоко перепахал" Ленина. Никакие брошюры и прокламации не могли нанести столь страшный удар моральным ценностям и принципам общества, какой содержался в неуклюжей, смешной, плохо написанной и, по сути, бездарной книге Чернышевского. Наконец-то появилась библия революционной демократии, автор которой сказал своим последователям волшебные слова: «Во имя великой цели всё дозволено». Это и есть новая мораль, лежащая в основе революционного движения, неизбежно породившая «левый» террор, «идейное» преступление Раскольникова, потом убийство царя, экспроприации Камо и далее — ГУЛАГ…

Роман фантастичен. Начнём с начала — с песенки, которую Вера Павловна с пошлой фамилией Розальская поёт по-французски. Откуда она так хорошо знает этот язык высшего сословия? Она выросла в малообразованной и глубоко безнравственной семье: отец — вор и взяточник, мать — грубая пьяница и отнюдь не полиглотка. Несколько лет не очень прилежного хождения Верочки в плохонький пансион знания иностранного языка не дадут, нужны гувернантка-француженка дома и учительница-француженка в институте благородных девиц, чтение книг и журналов, а так же на этом языке должны говорить родители и их гости, как оно положено в свете. Ничего этого в жизни девушки не было. Уже из этой характерной мелочи видно, что Чернышевский нарушает принцип «бытие определяет сознание»: героиня вопреки своей малограмотной семье, бездуховной среде и низкому происхождению — высокообразованная и высоконравственная особа с передовыми взглядами на жизнь и хорошо подвешенным языком, подкованная политэкономически и юридически и обладающая деловой хваткой предпринимателя. Откуда это всё вдруг взялось — непонятно…

Достоевскому, Толстому, Тургеневу или Гончарову этого бы не простили и не спустили, а у Чернышевского этих несообразностей никто и не заметил. Верочка сразу начинает бороться со своей низкой средой и говорит своей наставнице в этических вопросах, прогрессивно мыслящей проститутке, француженке Жюли: «Я хочу быть независима и жить по-своему; что нужно мне самой, на то я готова; чего мне не нужно, того я не хочу. Я знаю только то, что не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем». Далее Чернышевский указывает пути, как передовой девушке устроить свою жизнь так хорошо. Ей надо вырваться из подвала, как Верочка именует своё «гадкое семейство», найти новых людей с прогрессивными взглядами, которые ей помогут, просветят, укажут выход.

Верочка обратила взгляды на симпатичного учителя своего брата, студента военно-медицинской академии Дмитрия Лопухова. Он говорит ей о новых идеалах, борьбе за счастье всех людей, даёт ей читать Фейербаха, рассказывает о новой, полной уважения любви, построенной на теории разумного эгоизма: «Ваша личность в данной обстановке — факт; ваши поступки — необходимые выводы из этого факта, делаемые природою вещей. Вы за них не отвечаете, а порицать их — глупо». А это и есть знаменитая теория «Все дозволено».

Следуя ей, можно прыгнуть в коляску любовника, а можно и «идейно» взяться за топор.

Далее студент-просветитель предпринимает практические действия ради спасения страдающей Верочки, и предлагает ей бегство из семьи и фиктивный брак без согласия родителей. Передовая девушка сразу соглашается и говорит студенту: «Мы будем друзьями». Но затем подробно описывает устройство их будущей семейной жизни, основанное на полной экономической независимости друг от друга и уединённом проживании в разных комнатах. Венчает их добрый демократический священник, начитавшийся того же Фейербаха, и потому спокойно преступающий церковные правила и светские законы. Вот и основы новой семьи.

Для многих они оказались удобны и привлекательны...

Итак, с помощью Верочки читатели узнали новую мораль, новые взгляды на любовь и женские права. Женщина — не вещь, ею никто не может обладать, она не должна зависеть от мужчины материально, брак свободен, любовь свободна, она не несёт никакой ответственности за свои поступки, совершенные для своего блага по методе разумного эгоизма. Она может полюбить, а может и разлюбить и оставить прежнего мужа и детей ради более достойного борца за счастье всех людей. Вот и начала складываться энциклопедия новой морали.

Далее Вера Павловна четко указывает практические пути экономического раскрепощения женщины. Она организует на неизвестно откуда взявшиеся деньги свою знаменитую швейную мастерскую, где по новому порядку усердно работают и честно делят поровну заработанные деньги неизвестно откуда взявшиеся очень хорошие образованные девушки. Они живут в большой общей квартире, имеют общий стол и вместе делают покупки одежды, обуви. Откуда они берут на это деньги, если месячный заработок швеи был около 19 рублей, а только за квартиру в год надо платить около двух тысяч — это автора не интересует и остаётся без разъяснений. Конечно, тут и коллективное чтение «умных книг» вслух, и самообразование, и групповые походы в театр и за город с диспутами на политические темы...

Словом, сбылась научно-фантастическая мечта Шарля Фурье, и в центре Петербурга благополучно возник фаланстер — социалистическое общежитие. Выясняется, что такие мастерские очень выгодны, хотя простой расклад на конторских счетах показывает обратное: низкая стоимость ручного труда русских швей никак не соответствует высокой цене на привозные ткани, американские швейные машины, плате за аренду помещения и налогам, не говоря уже о неизбежных взятках и воровстве и немалых расходах на фаланстер-общежитие. Но и это автору, который, как же упоминал мой коллега, не умел даже держать в руках лопату, неважно. В итоге Вера Павловна и её подруги открывают новые филиалы и модный магазин на Невском проспекте. Этот обозначенный в романе Чернышевского путь освобождённого женского труда сразу стал популярен, и таких мастерских и общежитий-коммун в реальной России возникло множество, ибо все женщины хотели освободиться, хорошо зарабатывать, попасть в новую культурную среду, встретить там «новых» мужчин и таким путём решить, наконец, пресловутый «женский вопрос»...

...Правда, они тут же разорялись и попадали в долговую яму, а иные из девиц — оказывались в руках бесчестных соблазнителей, охотно прикидывавшихся для этих целей «новыми людьми», и тут же исчезавших, едва «передовая девица» залетала. После этого ей оставались два пути — в петлю или на панель, но эти «частности» Чернышевскому даже не мерещились. В его романе нет, и не может быть смертей, болезней, измен и внебрачных детей, в фаланстере все здоровы, веселы и бессмертны, а детей приносят аисты...

Разумеется, новый брак и швейные мастерские — это лишь частные формы общей демократической идеологии. И здесь Вера Павловна намекает, что для могучего и убеждённого борца Рахметова «общее дело» — это всецело его занимающая революция… Тем временем, Лопухов и Кирсанов, похожие, как двое близнецов, в связи с чем нам абсолютно непонятны метания героини между ними, приводят в порядок свои любовные дела, и Лопухов уезжает в Америку. Второй муж Верочки — медик, и Вера Павловна начинает заниматься под руководством опытного врача Кирсанова медициною, что ещё больше укрепляет их новую семью и «новую» любовь. Они живут «ладно и счастливо», а врач Кирсанов очень интересно говорит про их любовь: «Это постоянное, сильное, здоровое возбуждение нерв, оно необходимо развивает нервную систему». Попробуйте-ка прочитать эту милую сентенцию как рецензию на стихотворение Тютчева «Я встретил вас…»

И, наконец, «Четвёртый сон Веры Павловны». Эта «вставная» утопия на самом деле — кульминация и эпилог повествования. После неё действие романа завершается, возвращается из Америки Лопухов под видом американца Чарльза Бьюмонта и открыто женится на удачно подобранной ему супругами Кирсановыми прогрессивно мыслящей молодой невесте. Правда, и для него, и для его жены, и для венчавшего её при живом первом муже священника — это уголовно наказуемое деяние, ведь Лопухова, врача и профессора, в Петербурге знают сотни студентов, больных и знакомых… Но разве это важно?

Кстати, Герцен не удержался и заметил, что роман оканчивается не просто фаланстером, а «фаланстером в борделе». Ибо, конечно, случилось неизбежное: закомплексованный рогоносец Чернышевский, никогда таких мест не посещавший, в бесхитростном стремлении особенно красиво обставить общинную любовь, невольно и бессознательно, по простоте душевной и серости воображения, добрался как раз до ходячих идеалов, выработанных традицией развратных домов: его весёлый вечерний бал, основанный на свободе и равенстве отношений, когда то одна, то другая чета исчезает и потом возвращается опять, очень напоминает, говорит Герцен, заключительные танцы клиентов с проститутками в блудном «Доме Телье»…

(О том, как и насколько этот роман изменил русское общество - в следующем посте.)