Ядро, картечь, шрапнель. Часть 1. Стрелы.

Автор: любой господиСтатья посвящена развитию боеприпасов старинной гладкоствольной артиллерии : ядрам, брандскугелям, картечи... и шрапнели. Статья не претендует на полную информацию по данному вопросу, но поднимает ряд вопросов мало освещенных в источниках.

Порох в Европе появился примерно в 11 веке. Его завезли арабские купцы в ракетах для фейерверков (китайцы, с которыми торговали арабы, уже во времена династии Сюй (589-618 г. н.э.) на основе пороховых смесей изготовляли фейерверки). Первые пушки, использующие взрывчатый порох, появились в Европе в 1118 году, когда арабы захватывали Испанию. А в 1308 году испанцы применили пушки при удачной осаде Гибралтарской крепости.

Если посмотреть на фотографии старинных бомбард из собраний музеев, то возникает два вопроса. Как такие тонкие стволы выдерживали давление при стрельбе ядром, пусть даже каменным? Как эти футуристические лафеты выдерживали отдачу?

На фото - кованная бомбарда из венского музея. Калибр - около 800 мм. Почему около? Потому, что ствол неровный. Считается, что она стреляла каменными ядрами весом 690 кг.

А вот турецкая бронзовая бомбарда того же калибра разорвавшаяся при выстреле. Сравните толщину стенок ствола...

Очевидно австрийская бомбарда стреляла всё таки не каменным ядром, а зажигательным снарядом, представлявшим собой камень оплетенный просмоленной веревкой и весивший не более 250 кг на расстояние не более 400 м, а может всего на метров на 200.

Ещё один вопрос. Ядра и картечь при выстреле царапали ствол. Как с этим боролись?

1. Стрелы.

На верхней миниатюре: орудие стреляющее по городу стрелой, взято из "De Nobilitatibus, Sapientii et Prudentiis Regum", рукописи Walter de Milemete, 1326г, Нижняя взята из "De Secretis Secretorum" Milemete, 1326г. (Англия).

Первым надёжным свидетельством существования огнестрельного оружия в Европе является запись в документах города Флоренции от 11 февраля 1326 года о заказе «пушек («canones») из бронзы, а также стрел или железных ядер к ним».

Считают, что старейшей из сохранившихся европейских пушек является так называемая «пушка из Лосхульта», найденная в 1861 году в Швеции близ селения Лосхульт.

Ствол пушки из литой бронзы, длиной 30 см и диаметром 11 см в казённой части и 6,5 см у дула. Масса ствола 9 кг, калибр по каналу ствола 31 мм, у дула 36 мм. Снаряды для этой пушки не обнаружены, но, судя по следам в канале ствола, она могла стрелять примитивной картечью, свинцовым ядром или стреловидным снарядом.

На фото - зажигательная стрела. Ветошь в корзинке наконечника пропитана расплавленной серой.

В 2002 г. в Дании были проведены стрельбы из реплики Лосхультской пушки историческими видами снарядов — свинцовыми пулями и особыми стрелами, с использованием пороха, изготовленного по рецептам XIV века. С 50-граммовым зарядом пороха (примерно два спичечных коробка по объёму) дальность стрельбы 450-граммовой стрелой с железным оперением достигла 350 м, а 32 мм свинцовым ядром массой около 190 г — 700 м (при стрельбе современным охотничьим порохом свинцовое ядро улетало на 1100 м, а начальная скорость возросла со 150 м/с до 250 м/с). Точность стрельбы оказалась ничтожной, так что прицельная стрельба на пробитие из таких орудий вряд ли велась (это по сравнению с современным оружием). Но стрельба зажигательной стрелой или картечью, конечно, была возможна.

В отчет судебного пристава из Сент-Омера от 1342 года говорится, что два брата, Пьер и Иехан Хедины, изготовлявшие пушки, были наняты на более чем два месяца с оплатой 4 су в день для изготовления пушек и 400 стрел с оперением, выполненным из бронзы, частично отлитой из старых разрезанных и расплавленных сосудов. Оперение прибивалось к древку и обматывалось на концах кожей, чтобы не повредить ствол и подогнать размер под ствол. Стоимость таких дротиков составляла 5 су за сотню (1 турский су - 4,22 г серебра). Пушка, хоть и небольшая, собиралась из двух частей: стволовая часть, куда вставлялись снаряды, и камора, куда закладывался заряд. Камора удерживалась на месте клином, называемым latchet. Порох поджигался раскаленным докрасна железным прутом. Порох изготовлялся из 2 фунтов 10 унций селитры, ценой 30 су за фунт, и 2,5 фунтов серы, стоившей всего 7 су за фунт. Принимая во внимание добавки древесного угля, необходимого для горения, объем пороха, приблизительно 7–7,5 фунта, приобретенный для отстрела 400 стрел, можно оценить, сколько пороха затрачивалось на один выстрел – 5 драхм(примерно 20 г пороха на 1 выстрел).

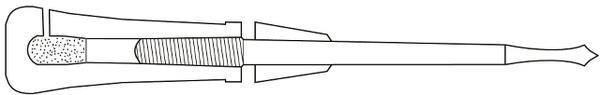

Стрелы для пушек небольшого калибра имели древко на легкий конус, чтобы подходили к стволам разных калибров, оковку (железное кольцо) на пятке, чтобы древко не раскололось при выстреле, и чаще не имели оперения. Если оперение было, то его изготавливали из тонкого листового железа или меди, такие стрелы входили в ствол не так глубоко, как неоперенные, но предполагают, что в таком случае использовали дополнительное древко-толкатель, уходившее глубоко в ствол и выталкивающее оперенную стрелу. Наконечники обычно были тяжелые четырехгранные, отсюда их название - "кворелл". Пятку стрелы для обтюрации обматывали паклей. Стрелы могли входить в ствол полностью или частично. Такие пушки имели калибр 20-36 мм, но не являлись ручным огнестрельным оружием несмотря на малый калибр, так как группы таких стволиков закреплялись на одном лафете. Собственно короткие стволы этих первых "ружей" (на самом деле легко демонтируемые детали рибодекинов) делались такими короткими именно для стрельбы оперенными стрелами.

Уильям Карман "История огнестрельного оружия. С древнейших времен до XX века."

quote:

'КАРРИЕРЫ'

Сэр Джон Смит, описывая некоего капитана Берика при осаде Кале в царствование королевы Марии, утверждает, что 'не делал он никакого различия промеж боевого 'карриера' и аркебуза'. В прежние времена эти 'карриеры' всерьез озадачивали занимавшихся данным вопросом авторов, однако, как кажется, почти нет сомнения, что это было оружие для стрельбы 'quarreaux', или кворрелами - короткими стрелами, использовавшимися для стрельбы в первое время существования огнестрельного оружия. 'Карриер', по всей вероятности, имел тот же калибр, что и аркебуз, но при более длинном стволе.

В счете 1587 года указаны два шиллинга, уплаченные за дюжину наконечников для мушкетных стрел. 30 марта 1588 года сэр Френсис Дрейк отправил правительству записку с просьбой 'не позабыть о пятистах мушкетах и хотя бы 1000 стрел'. В ответ Тайный совет 8 апреля заказал для него 'мушкетов 200 и стрел к помянутым мушкетам с пробками для каждой 1000'. В своем рассказе о путешествии в 1591 году по южным морям сэр Джон Хокинс упоминает об интересе, который проявляли испанцы по поводу большого количества коротких стрел, хранившихся на британских брандерах. При этом испанцы не знали, как эти стрелы использовать, 'поскольку нужны были им для того особые пробки, кои надо забивать на место прежде, чем стрелу закладывать'. Эти мушкетные стрелы были в ходу только на море, иногда в совокупности с горючими материалами для зажигания такелажа вражеских судов.

Экспозиция Нюренбергского замка. Слева на стене - пушечные стрелы.

Японская пушка и зажигательные стрелы к ней из замка Кумамото.

Но практика показала, что сферические снаряды практичнее.

Правда к идее стреловидного снаряда с деревянным стабилизатором для стрельбы гладкого ствола еще неоднократно возвращались.

Во время гражданской войны в США 1861-65 гг. для стрельбы из гладкоствольных ружей применялись бронебойные пули Дэвида Метфорда

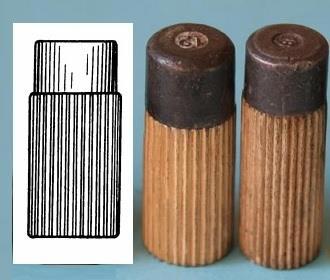

А стреловидные пуля Вицлебена заводского и кустарного производства являлась наиболее старой и известной в прошлом среди охотников-промысловиков Сибири. Первый образец пули состоял из двух составных частей - цилиндрического свинцового корпуса (тела) пули и удлиненного деревянного хвостовика-стабилизатора с продольной ребристой поверхностью по периметру.

Ну а в наше время оперенным снарядом стреляют из миномета.