Ядро, картечь, шрапнель. Часть 3. Зажигательные снаряды.

Автор: любой господи1. Брандскугель.

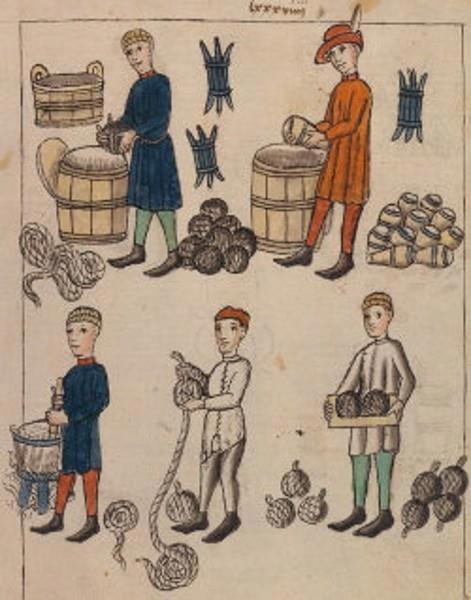

Зажигательный снаряд для артиллерии появился пожалуй сразу с появлением первых орудий в наследство от требушетов. Собственно большинство первых кованных бомбард большого калибра были предназначены для стрельбы именно зажигательным снарядом по осажденным крепостям.

Как его изготавливали ?

1. Берут два железных кольца, веревку и выкраивают из холста шарообразный мешочек.

Мешочек набивают паклей, пропитанной горючими веществами (серой, смолой, маслом, жиром...) и оплетают веревкой, используя два железных кольца.

В центр мог быть помещен полый деревянный чурбак с порохом скрепленный железными обручами. В пенал дополнительно вставляли деревянную трубку с фитилем. Но обычно чурбак раскалывался при падении снаряда, порох взрывался от горящей обмотки снаряда и раскидывал горящую паклю. Есть свидетельство того, что венецианцы стреляли такими снарядами в 1376 году.

Такие снаряды могли быть как круглыми так и цилиндрическими.

В них могли вбивать чугунные или железные стволики заряженные порохом и свинцовой туго забитой пулей.

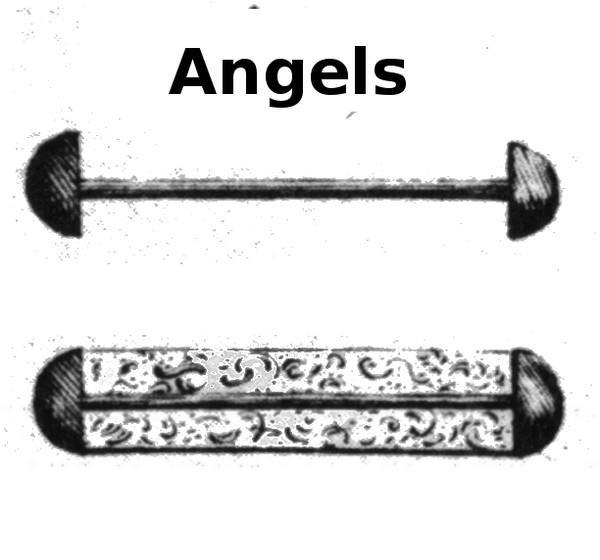

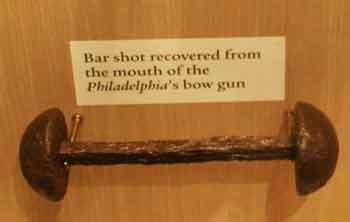

2. Зажигательный снаряд из книпеля.

Зажигательный снаряд из книпеля представлял собой железную или чугунную катушку (книпель) с намотанной на неё веревкой, пропитанной зажигательным веществом.

3. Каркасный зажигательный снаряд.

Представлял собой шарообразный каркас из железных полос набитый пропитанной зажигательным веществом паклей и обшитый снаружи просмоленным холстом.

Вышеперечисленные брандскугели имели дальнобоность в 3-4 раза меньше, чем при стрельбе ядром. Зажигательные снаряды использовали так же в качестве осветительных.

4. Каленые ядра.

Калёное ядро - зажигательный снаряд, сплошное чугунное пушечное ядро, предварительно раскаленное в специальной печи докрасна.

Зажигательный снаряд – калёное ядро, изобретение которого приписывают то Францу фон Зикингену (1525), то польскому королю Стефану Баторию в 3-й четверти XVI века, известно уже с гентской осады Уденара (1452) и изображается в трактатах XV века. Калеными ядрами с целью поджога вражеской крепости стреляли в 1472 г французы. В 1628 г шведы впервые применили стрельбу калеными ядрами по кораблям. Массовое же распространение каленые ядра получили после того, как в 1783 г англичане обороняя Гибралтар быстро сожгли калеными ядрами 10 испанских плавучих батарей, легко выдерживающих из-за толстых бортов обстрел обычными ядрами. Здесь необходимо сказать, что англичане уже имели калильные печи, необходимый инвентарь и необходимую подготовку для стрельбы этими снарядами.

Как же осуществлялась эта стрельба? Чугунные пушечные ядра нагревали в специальной калильной печи до темно-вишневого цвета. Отодвигали заслонку на печи, и ядра скатывались в специальную тележку для доставки к орудиям, либо загружали в тележку с помощью ухвата.

При заряжении такого снаряда, чтобы избежать преждевременного возгорания пороха, в канал ствола орудия вначале помещали деревянный пыж и замазывали его толстым слоем глины, который должен был засохнуть. Данный метод был трудоёмким и требовал длительного времени на подготовку орудия. Был ещё один, более эффективный метод, который заключался в использовании сразу двух пыжей: перед заряжением ядра помещался сперва сухой, а затем мокрый пыжи, изготовленные из верёвок или сена. Также возможно было использование одного пыжа большой толщины из дёрна, но данный метод значительно повышал опасность разрыва орудия и требовал очень быстрого произведения выстрела. Ядро в орудие вставляли с помощью специального совка на деревянной ручке...

... или с помощью ухвата.

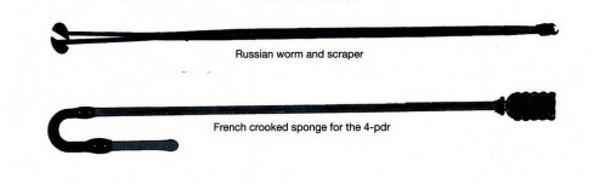

Из опасения преждевременного выстрела прибойник для досылания ядра имел ручку с изгибом, а чтобы ядро не застревало в стволе при заряжании, ствол после выстрела прочищали скребком-трещеткой на длинной ручке.

После заряжания каленого ядра действовать надо было быстро, и этому способствовал появившийся на береговых батареях в 1760 г поворотный пушечный станок, значительно облегчивший откат, накат и наведение орудия в цель.

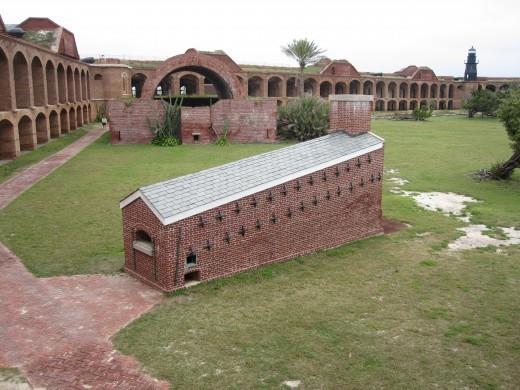

Что собой представляли печи-калильни? Они могли быть передвижными...

...и стационарными.

Печь–калильня имела с передней стороны три дверцы: для выгрузки ядер (под ней имелась металлическая полка для сбора ядер), для загрузки топлива и для выемки прогоревших остатков топлива (с обратной стороны эта дверца отсутствовала).С трёх сторон внизу печи были два-три отверстия, через которые в топку поступал воздух.

Внутри печи имелись три решётки: одна-две для расположения на них ядер и одна – для топлива. Направляющие решёток для ядер снаружи закреплялись металлическими клиньями. Сверху печи была кирпичная крыша и дымовая труба. В них ядра раскладывались в несколько рядов на железных полосах, положенных вдоль пода печи; который был наклонён к очагу, где на решетке раскладывалось топливо (дрова).

Пламя от очага, проходя вдоль всего пода печи, охватывало ядра, и выходило в высокую трубу, находящуюся на конце высшей части пода. С одной стороны печи было большое отверстие, через которое ядра закладывали в печь. Отверстие закрывалось специальной крышкой с двумя ручками.

Когда передние ядра были готовы, их доставали через отверстия с противоположной стороны печи у нижней части пода. Остальные ядра скатывались сами собой на их место. В таких печах одновременно накаливали до 200 ядер калибром 24-фн.

Первые калёные ядра получались через 2 либо 3 часа после растопки печи, а для каления всех ядер первой закладки нужно от 3,5 до 5,5 часов. Однако при использовании в качестве топлива древесного или каменного угля и при принудительной тяге (мехами) первые каленые ядра можно было получить через 1 час 15 минут, а в горячей печи - через 25 минут после закладки. В военное время на береговых батареях топили дежурные печи постоянно.

Кроме того могли в земляных ямах сооружаться временные калильные печи. Для них возили решетки...

...и элеваторы для ядер.

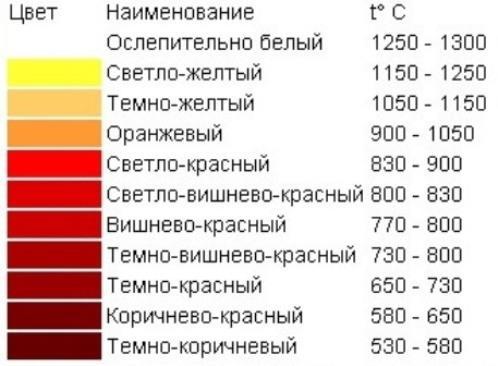

Чтобы чугунное ядро нагреть до темно-вишневого цвета, его нужно нагреть до 800 градусов Цельсия. Мы знаем, что при нагревании твердые тела расширяются. Будет ли раскаленное ядро проходить в ствол пушки? Коэффициент температурного расширения чугуна равен единице умноженной на десять в минус 5 степени на каждый градус изменения температуры. Зазор у французских пушек составлял 1/10 французского дюйма или 2,7 мм. У англичан - 1/8 английского дюйма (3,2 мм). 24-фн пушка имела калибр ствола 152 мм (6 англ. дюймов), соответственно ядро к ней имело диаметр 149 мм. При нагревании до 800 градусов ядро увеличивалось в диаметре на 1,2 мм, то есть свободно проходило в ствол.

Какова была эффективность каленых ядер? По произведённым опытам определили, что 24-фн калёное ядро сразу зажигало два сырых бревна, а лежавшее 15 минут на воздухе и окунутое до 30 раз в воду, всё-таки зажигало сырое дерево. Застряв в борту деревянного корабля каленое ядро обеспечивало пожар, упав на палубу корабля прожигало все палубы и дно, а попав в склад канатов и парусов... То есть в то время это был самый эффективный зажигательный снаряд!

Цвет чугуна в зависимости от температуры нагрева.

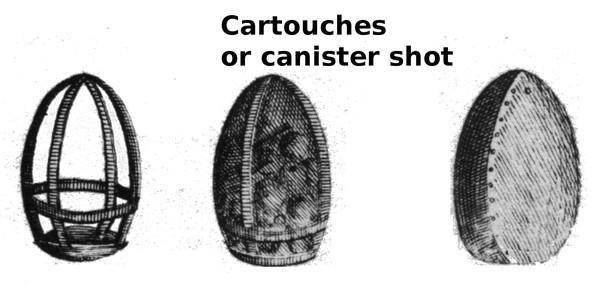

5. Бомба с зажигательным составом.

Впервые появился в XVIII веке. Представляет собой чугунный шар со сферической пустотой, имеющий 3-5 (в полевой артиллерии 3) отверстий, который наполняется зажигательным составом. Служит для поджигания различных предметов. При выстреле огонь передается через отверстия составу внутри ядра, и из них начинает вырываться пламя, от которого и поджигает вокруг все, что может гореть. Наносит вред также ударом.

Как и гранаты, брандскугели осмаливают, затем забивают отверстия деревянными гвоздями, кроме одной, через которую просовывают брандскугельный состав, состоящий в России из: пороха – 12 частей мякоти – 12 смолы – 71/2 селитры – 21/2 сала свечного – 1 воска – 1/2 канифоли – 1/2 льна или тряпиц, мелко изрубленных – 1/16. Существовали самые различные составы для наполнения наших современных зажигательных снарядов, но все они образованы главным образом из селитры и серы, смешанных со смолистым или маслянистым веществом. Так, в прусской армии применяли 75 частей селитры, 25 частей серы, 7 частей размолотого пороха и 33 части канифоли. Англичане применяли 100 частей селитры, 40 частей серы, 30 частей смолы, 10 частей сурьмы, 10 частей свечного сала и 10 частей скипидара.

После остывания заряда гвозди вынимаются. Отверстия приготавливаются таким же способом, как и гранатные трубки, но с использованием свечного состава, – т.е. вставляются крест-накрест куски стопина (пучок хлопчатобумажных или льняных нитей, пропитанных калиевой селитрой и обмазанный снаружи сметанообразной смесью пороховой мякоти с клеем), прибиваются составом, пока не останется 1/4 дюйма (6 мм), куда кругом укладываются концы стопина и присыпаются мякотью. Затем отверстие прикрывается лоскутом писчей бумаги, на который накладывается пропитанный смолой четырехугольный пластырь из холста. К шпигелю брандскугели присмаливались так, чтобы все отверстия отстояли от краев на равном расстоянии и были вне чашки шпигеля. Картуз, как у гранат, обшивался так, чтобы отверстия остались незакрытыми. Этими снарядами ведут огонь из мортир, гаубиц и пушек таким же образом, как и обыкновенными бомбами, и горят они от 8 до 10 минут.

Снаряд оказался весьма ненадежным и опасным, часто разрывался при вылете из ствола и к середине XIX века от них отказались во всех европейских странах, включая и Россию, где брандскугель был официально снят с вооружения приказом от 1837 года.

Брандскугель мог применяться и как осветительный снаряд.

6 Зажигательные снаряды с расплавленным чугуном.

В 1860 году снаряд Мартина с расплавленным чугуном был принят на вооружение Королевского флота. Эти снаряды были заполнены чугуном, расплавленным в вагранке , и должны были разбиться при ударе, разбрызгивая расплавленный чугун на цель и поджигая любой присутствующий горючий материал. Снаряды были названы в честь их конструктора, сотрудника Королевской лаборатории при Королевском арсенале. Внутренняя часть была выложена смесью конского волоса и суглинка для изоляции.

Печная установка, известная как купол Андерсона . сжигали кокс и использовали паровой вентилятор для создания принудительной тяги. С момента зажжения около часа потребовалось, чтобы доставести семь английских центнеров (320 кг) чугуна .до температуры плавления от 1150 до 1200 ° C (от 2100 до 2190 ° F) - это количество может заполнить тридцать 8-дюймовых бомб. После наполнения снаряды оставляли на несколько минут перед выстрелом, что позволяло металлу в заправочном отверстии затвердеть и запечатать отверстие. Снаряды оставались эффективными, даже если между наполнением и выстрелом проходил час, поскольку к этому времени начинка затвердевала, а оболочка нагревалась, что делало их эквивалентными обычному каленому ядру. Сюда входили снаряды, которые не разбились при ударе и остались застрявшими в древесине корабля

Были испытаны снаряды разных размеров, но оказалось, что только самые крупные снаряды обладают полезным зажигательным действием. Эксперименты проводились в 1859 году с использованием в качестве цели устаревшего фрегата HMS Undaunted . Первые три снаряда оказались безрезультатными, но после того, как были выпущены еще четвертый и пятый, на нижней палубе «Неустрашимых» начался пожар , который невозможно было потушить с помощью противопожарного оборудования. Окончательно корабль был потоплен обычными снарядами.

Со снарядами с начинкой из расплавленного чугуна было легче обращаться, и они несколько эффективнее, чем раскаленные ядра, который они заменили. На HMS Warrior была установлена вагранка для плавки чугуна . Снаряды была объявлены устаревшими в 1869 году.