Ядро, картечь, шрапнель. Часть 4. Картечь.

Автор: любой господи

Прообраз картечи - каменный дроб, различные обломки и куски камня и металла использовались ещё в XIV веке. Стрельба картечью была отмечена в 1410 году, при осаде Белграда в 1439 и Константинополя в 1453 году. Но из длинных бронзовых пушек ей не стреляли. Из-за большого давления в длинном стволе каменная картечь мелко крошилась и портила ствол. Ею стреляли из железных кованных бомбард. Каменная картечь была основным боеприпасом коротких чугунных гаубиц, получивших распространение в начале 16 века и состоявших на вооружении крепостей.

Первые гаубицы были самыми примитивными орудиями. Они стреляли в заданном заранее направлении и с постоянным углом возвышения, прокашивая картечью отведенный сектор. Говорят, что для стрельбы картечью прицел не нужен, достаточно компаса. О сохранности стволов не задумывались, так как чугун значительно тверже камня.

Эффект от картечи был столь высок, что чугунные гаубицы стали применять и в поле. Гаубицы изменились и их стали устанавливать на двухколесные лафеты, как пушки.

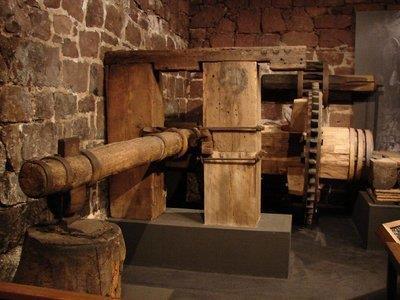

Кроме того для стрельбы каменной картечью был сконструирован и производился камнемет. КАМНЕМЕТ, род артиллерийской орудия появившийся почти одновременно с бомбардами в XIV в. и продержавшийся до начала XIX в., когда КАМНЕМЕТЫ был окончательно вытеснены гладкоствольными мортирами с гранатной картечью. Первые КАМНЕМЕТЫ представляли совою короткие бомбарды, нередко с коническими каналом, и заряжались несколькими каменными ядрами или чаще всего просто кучею камней, обломков кирпичей и т.п. Стреляли на очень малые дистанции и употреблялись для защиты обвалов в крепостных стенах, рвов, улиц и т.п. Сначала входили в состав исключительно вооружения крепостных валов; впоследствии же приобрели более подвижной характер и даже, положенные на колесные лафеты, применялись в полевом бою. Для более эффективного разлета каменной картечи канал ствола литых (бронзовых, чугунных) камнеметов имел прямоугольное сечение.

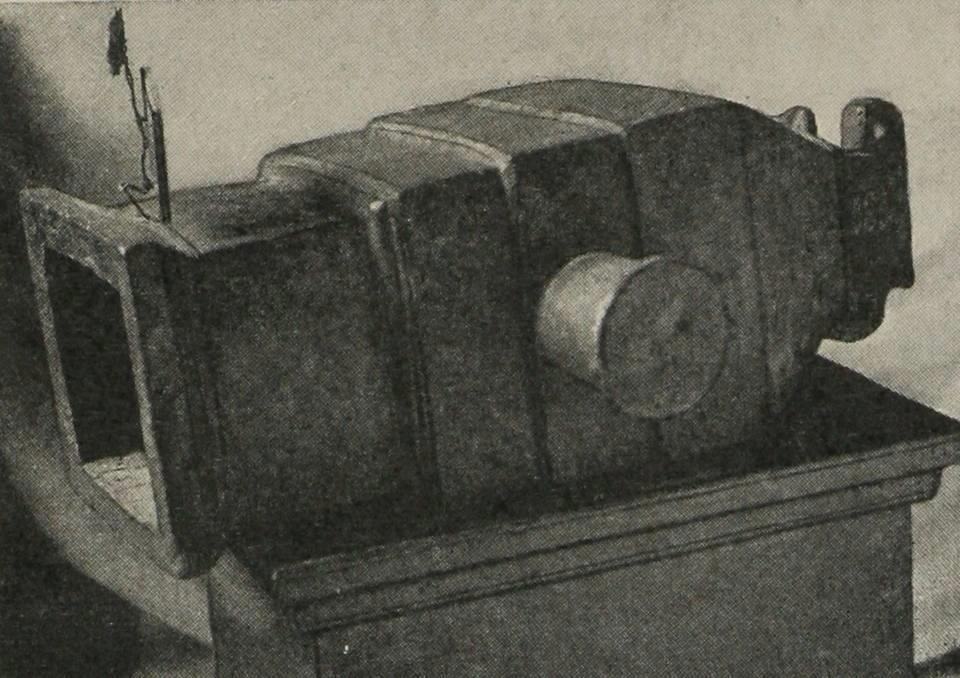

На фото русский бронзовый камнемет 16 века.

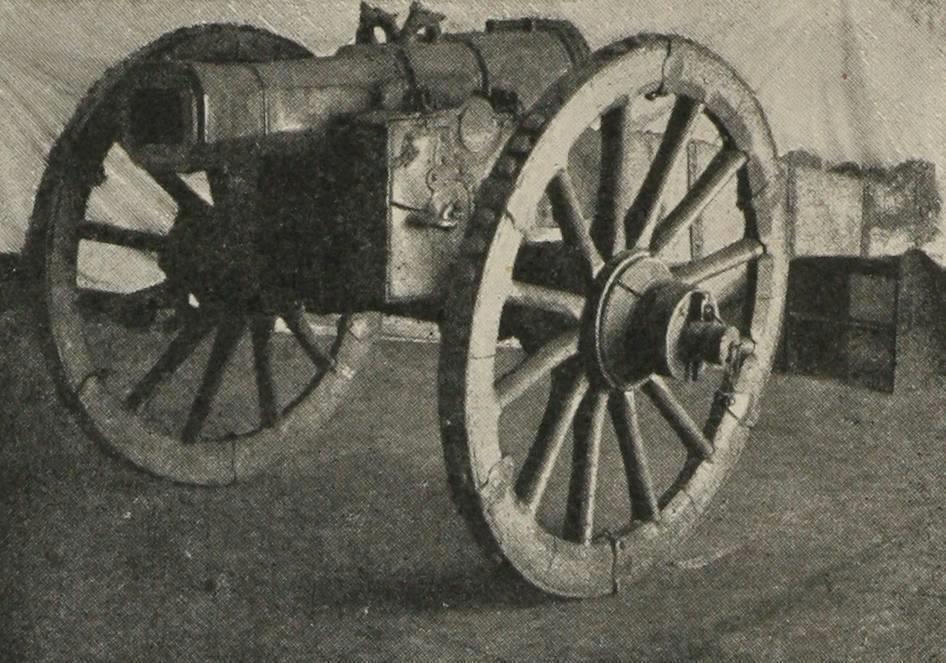

На фото камнемет из арт-рии Фридриха Великого эпохи 7-летней войны (1756-1763 гг), употреблявшийся в полевых. войсках для стрельбы камен. картечью прицельным огнем.

Камнеметы с прямоугольным сечением ствола были оставлены в составе крепостной и осадной артиллерии и Вальером, и Грибовалем при их реформированиях французской артиллерии.

Из мортир каменной картечью стреляли до середины 19 века.

Картечью начали стрелять и из бронзовых пушек, но только свинцовой картечью. Заряжали картечь с помощью совка. То есть с начала совком засыпали в ствол порох, потом порох прижимали деревянным или соломенным пыжом, затем совком в ствол отправляли картечь и прижимали её другим пыжом. Свинцовая картечь летела дальше каменной вдвое, но была дороже.

Поиски оптимального материала привели к появлению в начале 17 века литой чугунной и кованной железной картечи. Этому способствовало распространение появившихся в начале 16 века доменных печей, появление легких и прочных чугунных пушек...

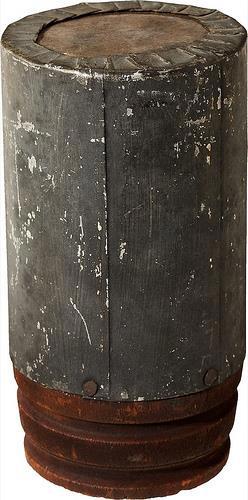

...и появление деревянной упаковки для картечи.

На фото - картечь в деревянной упаковке со шведского корабля "Ваза", затонувшего в 1628 г.

Причем к деревянной упаковке стали привязывать мешочек с порохом для повышения скорострельности. Для свинцовой картечи стали применять упаковку в виде деревянного поддона с деревянным штоком и холщового рукава, который потом обвязывали шнуром (вязанная картечь).

Свинцовая картечь конечно не портила ствол, но при выстреле сильно плющилась, так как давление в пушечном стволе выше, чем в ружейном, из-за этого летела хуже чугунной и железной и хуже рикошетила. Но в 17- первой половине 18 вв подавляющее большинство полевых орудий - чугунные 3-фн пушки.

Деревянная укупорка вмещала мало картечи, поэтому для чугунных пушек чугунную и железную картечь стали делать вязанной, как и свинцовую. Железная картечь было предпочтительнее, так как пули из мягкого низкосортного железа меньше портили ствол. И их стали массово штамповать с применением огромных молотов с приводом от водяного колеса.

Что же касается стоимости, то в то время железо получали сыродувным методом непосредственно из руды при температуре существенно меньшей, чем требовалась для получения чугуна, а значит и стоимость железной картечи не превосходила стоимость чугунной.

В конце 18 века картечь стали упаковывать в цилиндрическую емкость из тонкой мягкой жести( был вариант и в цинковой упаковке).

Смазанная бараньим жиром жестянка не наносила царапин и в бронзовом стволе и в таком виде просуществовала, до снятия с вооружения.

Картечь в жестянке была в два раза дальше вязаной картечи. Причина проста. При выстреле картечные пули распирали жестянку , перекрывая таким образом прорыв газов между стволом и жестянкой, не полностью конечно. Кроме того жестянка не давала сильно разлетаться пулям сразу при вылете из ствола.

Картечь в жестянке была дальняя ( 30-41 крупный чугунный или железный шарик в заряде) или ближняя( 60-190 маленьких шариков в заряде). Дальняя была эффективна до 800 м, ближняя - до 500 м.

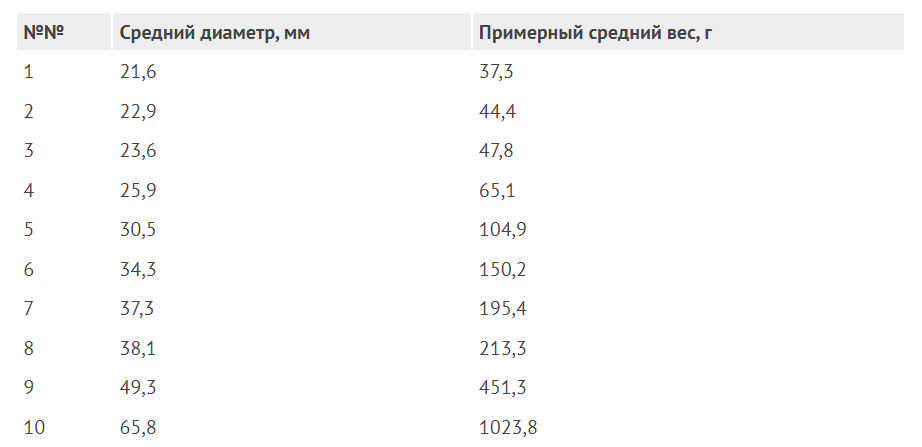

Картечные пули имели строго ограниченные весогабаритные характеристики и например в России делились на 10 категорий:

Картечь с большими номерами (№ 8, 9, 10) применялась в крепостных тяжелых орудиях.

Картечь в дисках.

На флоте применяли самую крупную картечь, картечь в дисках. Такая картечь состояла из 9 ядер небольшого калибра, стреляли ею из пушек калибром от 12 фунтов(120 мм) и более. Эффективна при стрельбе по лодкам на дистанции до 1 км.

При отсутствии картечи в её качестве могли заряжать орудия мелкими металлическими изделиями и мелким металлическим ломом. Такой заряд назывался "ежовым выстрелом".