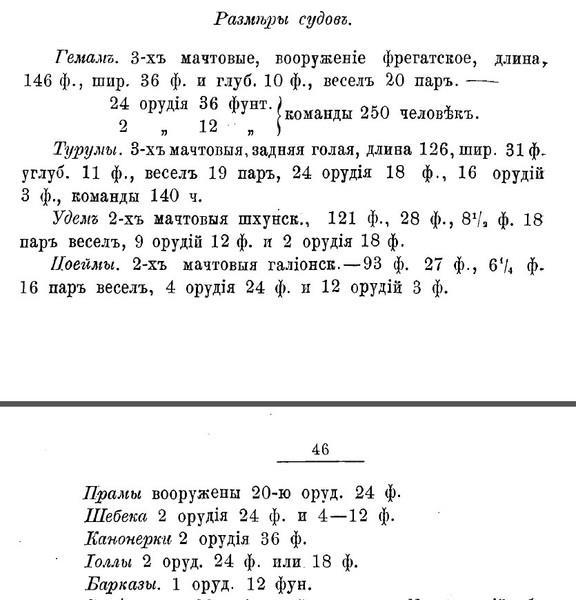

Плавучие батареи : прамы, турумы, геммамы, удемы.

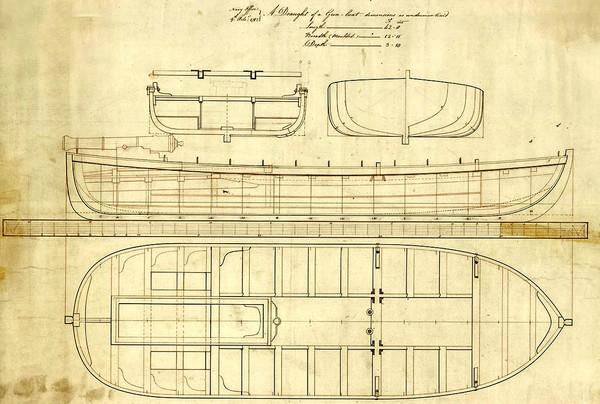

Автор: любой господиПрам (нидерл. praam — плоскодонное судно и дат. pram — баржа) — крупное плоскодонное артиллерийское парусно-гребное судно, применявшееся в качестве плавучей батареи. Предназначались для бомбардировки крепостей и укреплённых пунктов противника в прибрежных районах и на реках, для блокирования устья рек, фьордов, шхер от флота противника.

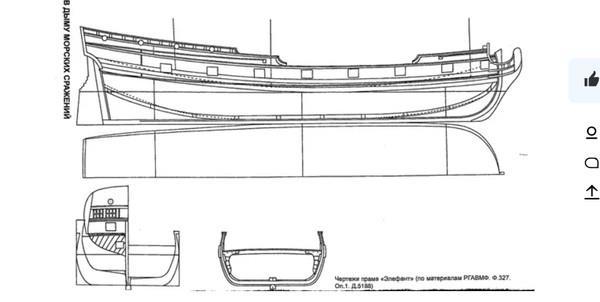

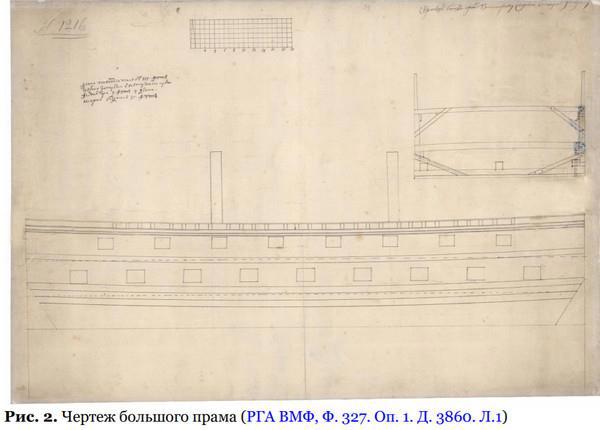

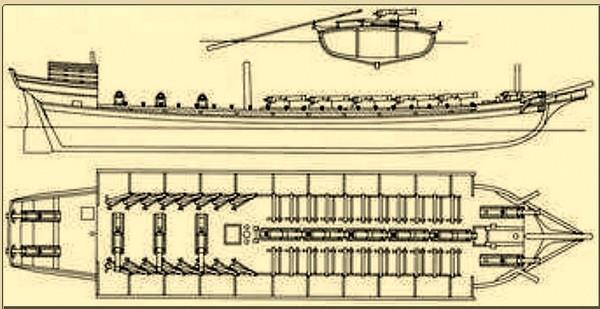

Крупное плоскодонное парусно-гребное трехмачтовое судно или несамоходное буксируемое судно. На прамы устанавливалась мощная артиллерия, располагавшаяся в закрытой батарее, и состоявшая в различное время от 18 до 44 пушек крупного калибра. Иногда на прамы устанавливались гаубицы, единороги и мортиры. За счёт малой осадки могли использоваться на мелководье. При этом отличались плохой манёвренностью и практически не могли двигаться без помощи буксира (галеры или баркасов).

Полупрам — плоскодонное парусно-гребное судно, отличавшееся от прама меньшими размерами и меньшей мощностью артиллерийского вооружения.

Впервые прамы появились в Швеции во 2-й половине XVII века и предназначались для бомбардировки крепостей и укреплённых пунктов противника в прибрежных районах и на реках. Цель создания таких кораблей - попытка создать мелкосидящее судно с сильной артиллерией, к тому же максимально дешевое и быстро строящееся. Первые были несамоходные. Их буксировали галерами или баркасами, а на месте могли совершать небольшие маневры и повороты за счет подтягивания разведенных якорей. Потом стали строить самоходные парусно-гребные.

Самоходные прамы походили на плоскодонные фрегаты. Собственно их часто и называют фрегатами в литературе. При размерах маленького фрегата ( а в конце 17-начале 18 вв все фрегаты были маленькими) они могли нести вооружение линейного корабля 4 ранга - до 22 пушек крупного калибра и до 26 пушек среднего калибра. Для сравнения фрегат такого же размера тогда нес 24 пушки среднего и 4-14 пушек малого калибра. Но ничего даром не бывает, самоходные прамы обладали низкой скоростью и мореходностью. Прамы имели длину до 32 м,ширину до 9,5 м и экипаж до 283 человек.

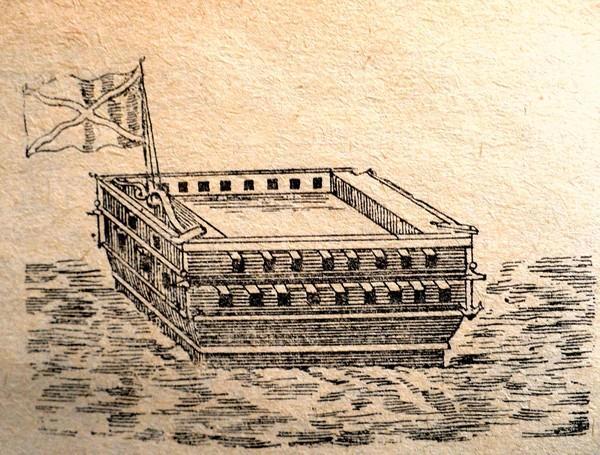

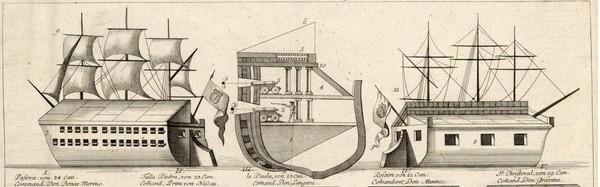

В России на Азовском и Черном морях строили в основном несамоходные прамы. При этом до середины 18 века они были самыми мощными боевыми средствами русского флота на юге. Судя по сохранившимся гравюрам эти несамоходные прамы представляли собой прямоугольные (или даже квадратные) в плане суда. Постройка таких судов не требовала высокой квалификации судостроителей. К устьям рек с мест постройки их сплавляли по течению.

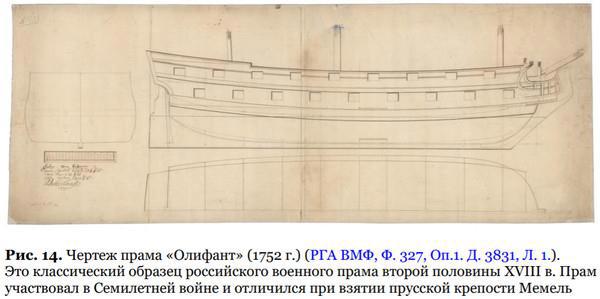

Русские балтийские прамы, будучи почти полностью полноценными парусными судами, с достаточно развитым рангоутом, участвовали в многочисленных военных кампаниях, осуществляли самостоятельные переходы по морю, как правило, в сопровождении фрегатов (в шхерах их сопровождали или буксировали галеры), проводили артиллерийскую бомбардировку приморских крепостей, таких как Гельсингфорс и Мемель, и один раз даже выступили в качестве главных боевых единиц в морском сражении у острова Корпо 31 мая 1743 года (21 русская галера и два прама против 18 шведских галер и одного прама). Лишь война со Швецией 1788–1790 гг. показала, что прамы, как тип боевого судна уже устарели и требуют замены. Именно после той войны за этими судами закрепилась нелестная характеристика, как о «неуклюжих четырехугольных ящиках», хотя на самом деле они таковыми не были.

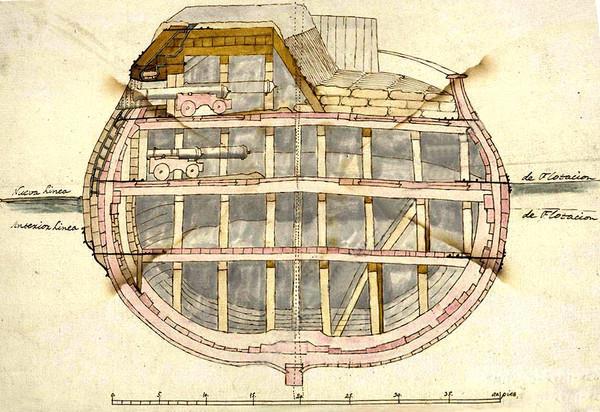

При осаде Гибралтара в 1779-1783 гг. французский инженер Мишо д’Арсон, в стремлении сделать плавучие батареи непотопляемыми и несжигаемыми, предложил срезать корпуса обычных кораблей, усилить борта дополнительными слоями обшивки, подпереть их песком, пробкой и перевить тросами для большей прочности.

Батареи строились по особой схеме, со смещенным на борт твердым балластом, для уравновешивания отдачи, и с односкатной крышей для защиты людей. Орудия (на двух деках) размещались только с одного борта, другой, который не собирались подставлять противнику, имел широкие погрузочные порты. Толстые (3−4 фута) деревянные брустверы усиливались изнутри мешками с песком. Дранковое покрытие, которое собирались поливать водой, по замыслу было пожароустойчивым. Для этого предусматривались цистерны с водой и сложная система перепускных труб. Якоря снабжались железными цепями вместо канатов, чтобы их было не перебить ядром. Самая большая из батарей была в 1400 тонн, имела 21 пушку и 760 человек, самая маленькая 600 тонн, 6 пушек и 250 человек. По свидетельству очевидца, внешне они напоминали «длинный сенной сарай». И можно утверждать, что прамы и плав.батареи были по сути, своего рода, ФОРТИФИКАЦИОННЫМИ сооружениями ...

Турума.

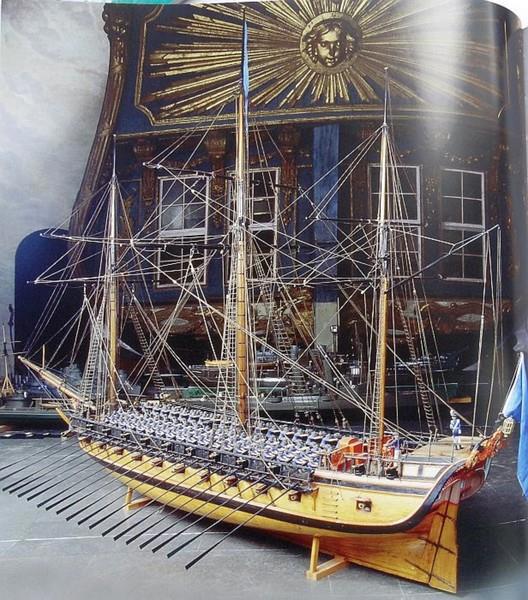

Турума (швед. turuma) — тип судна в шведском флоте XVIII века, разработанный Фредериком Хенриком Чапманом, подкласс шхерных фрегатов (skärgårdsfregatter).

Появление турумы было вызвано необходимостью создания для шведского шхерного флота новых типов судов, которые, как и галеры, имели бы малую осадку и могли бы передвигаться как с помощью ветра, так и вёсел, но при этом обладали бы большей огневой мощью. Решение этой задачи было возложено на главного мастера шведского флота Ф. Х. Чапмана, который разработал четыре типа судов: удему, гемему, пойему и туруму.

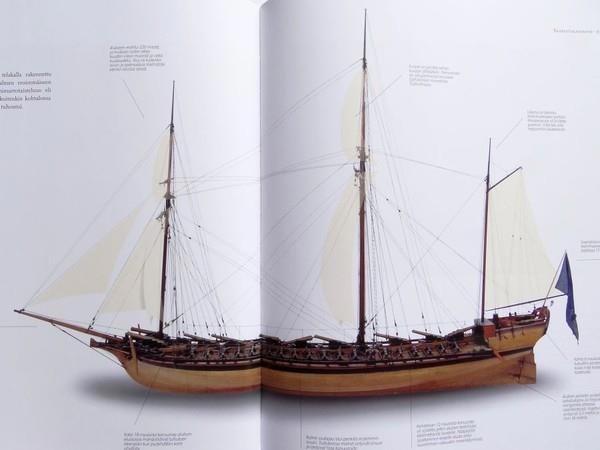

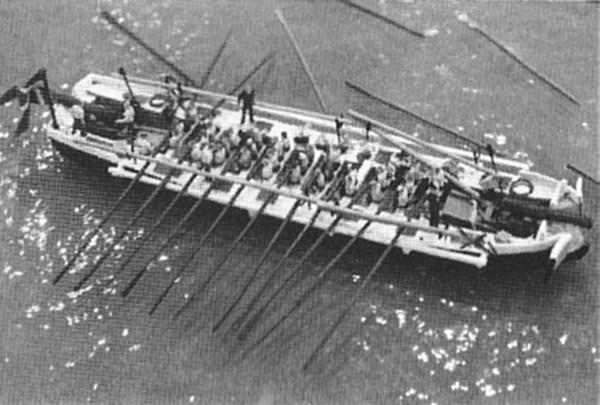

Турума получила своё название в честь Абоского лена, который по-фински называется Turunmaa. Первое судно этого типа было спущено на воду в июле 1761 года в Штральзунде и называлось «Нурден» (Norden). Турума была двупалубным судном, его длина равнялась 35—38 м. На нижнем деке у него размещалось двадцать два — двадцать четыре 12-фунтовых орудий, ещё десять 3-фунтовых пушек находилось на верхней палубе. Судно имело 16—19 пар вёсел по 4 человека на весло, гребцы располагались на верхней палубе. Экипаж корабля насчитывал 170—250 человек.

Турума имела три мачты и парусное вооружение фрегата.

В 1766 году комиссия Адмиралтейства признала туруму непригодной для плавания в шхерных районах из-за глубокой осадки. Кроме того, этот тип судов обладал малой манёвренностью, что вело к нарушению строя эскадры. Скорость на веслах не превосходила 0,5 узла (0,9 км/ч).

Однако в 1769 году постройка турум в Швеции вновь возобновилась. В 1771 году в Юргордене было спущено на воду самое большое судно этого типа — «Лудбрук» (Lodbrok). В 1774 году в Карлскруне были построены ещё четыре турумы.

Турумы получили боевое крещение в русско-шведской войне 1788—1790 годов, к началу которой армейский флот Швеции имел в своём составе семь турум: «Нурден», «Селлан Верре» (Sällan Värre), «Лудбрук», «Бьёрн Йернсида» (Björn Järnsida), «Рагвальд» (Ragvald), «Сигурд» (Sigurd) и «Ивар Бенлёс» (Ivar Benlös). Однако во время боевых действий они не оправдали возлагавшихся на них надежд. Так как ходовые качества турум и под парусами, и на веслах были низкими, их использовали как прамы.

Геммама.

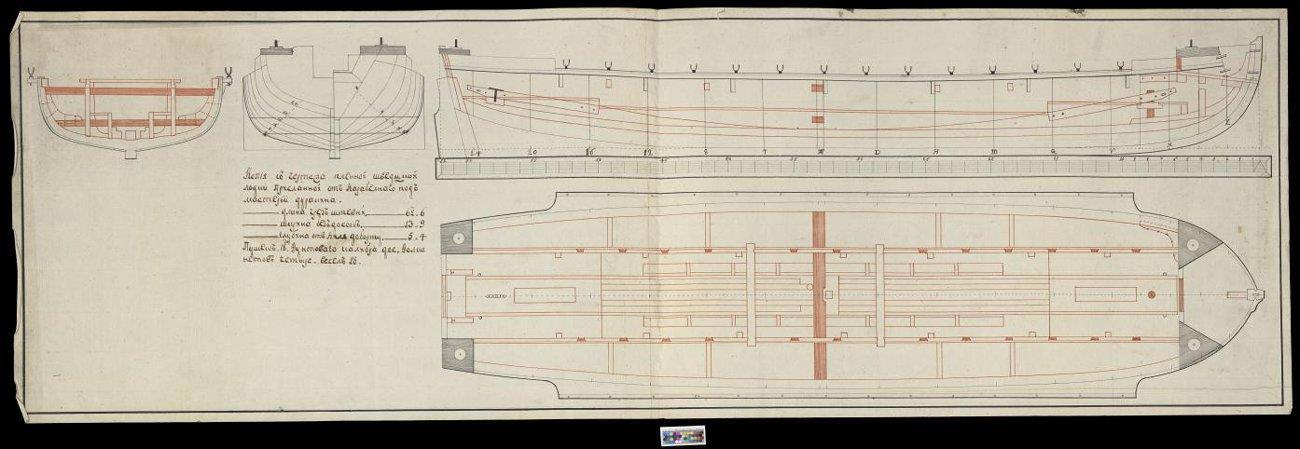

Частые заболевания гребцов на верхней палубе от простуды привели к появлению геммамы, внешне похожей на туруму, но гребцы были расположены на нижней палубе, а весельные порты располагались между оружейными портами.

Первая гемема "Один" была построена в 1764 году. Это было ок. Длина 33 м (108,2 фута) и ширина 8,2 м (26,8 фута) с осадкой 2,8 м (9,25 фута), 14 пар весел по 4 гребца на весло, 18 12-фунтовых пушек (по 9 с каждого борта), 4 3-фунтовые пушки ( две погонные для стрельбы вперед и две ретирадные для стрельбы назад) и 16 вертлюжных фальконетов.

Во время русской войны 1788–1790 годов в Швеции были построены пять геммам большего размера, 44,5 на 11 м (146 на 36 футов), осадка 3 м, а количество весел было увеличено до 20 пар ( по 4 гребца на весло), основное вооружение состояло из двадцати четырех 36-фунтовых и двух 12-фунтовых пушек.

Всего было построено двенадцать геммам, шесть из них для шведского флота архипелага и шесть для русского флота. Русские соответствовали большим шведским.

Скорость под парусами была невысокой, сильно сносились боковым ветром. Скорость на веслах 0,5 узла ( 0,9 км/ч). Так как ходовые качества гемам и под парусами, и на веслах были низкими, их использовали как прамы. В боях себя не оправдали.

Удема.

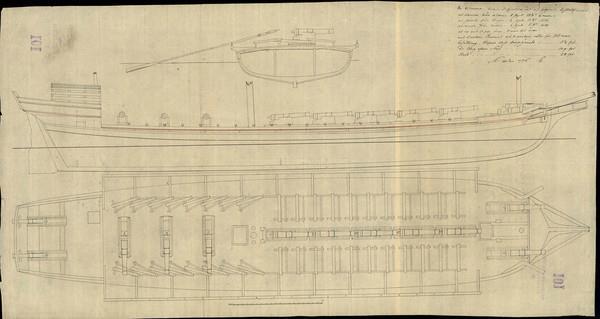

Если турумы и геммамы были усовершенствованными вариантами прама, то удема была попыткой построить галеру с усиленной артиллерией.

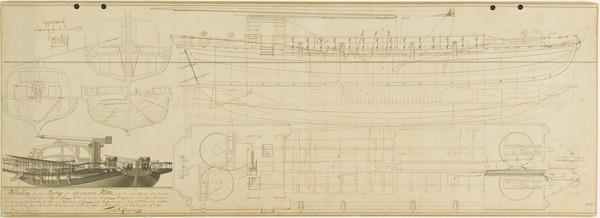

Первая удема "Гамла" была построена в 1760 году и имела две мачты (основная и передняя), которые изначально были оснащены поздними парусами (прямыми и гафельными). У него был низкий корпус с небольшой конструкцией квартердека и уникальным для своего времени расположением орудий. Его основное вооружение состояло из стоящих в одной линии восьми 12-фунтовых орудий вдоль центральной линии корабля и двух 12-фунтовых орудий в носовой части, обращенных вперед. Оружие средней линии использовало поворотные станки, которые могли поворачиваться на 360 градусов и могли быть нацелены на любую сторону корабля, подобно основным пушкам линейных кораблей с дредноутом 20-го века.

Удема "Ингеборг" , построенная в 1776 году, имела восемь-12-фунтовых осевых пушек , две тяжелых 18-фунтовых в носовой части и две 6-фунтовые пушки в корме. Скамьи для гребли для трех человек располагались по обе стороны от центральной батареи, но должны были поворачиваться вперед и наружу, чтобы позволить пушкам поворачиваться в любую сторону.

"Троборг" (1772 г) имела тринадцать 12-фунтовых осевых пушек , две тяжелых 18-фунтовых в носовой части и 24 фальконета на вертлюгах.

Для дополнительной маневренности удема имела от 14 до 18 пар весел (по 3 человека на весло). Гребцы сидели на открытой палубе по обе стороны от основного вооружения, а весельные порты располагались на прямоугольном аутригере, что улучшало их работу. Тем не менее, они не могли грести под огнем; в бою удема могла идти только под парусами или использовать только носовые орудия. В результате использовалась как прам.

Всего были построены 3 удемы. Как и другие специализированные суда шхерного флота, удема показала лишь ограниченные преимущества. Хотя у неё была превосходная огневая мощь, её ходовые качества были низкими, даже по сравнению с галерами, и медленными даже под веслами. Вторая битва при Свенсксунде 1790 г (Второе Роченса́льмское сражение) показала, что маленькие канонерские лодки и канонерские иолы были гораздо более эффективными для тех же операций и почти полностью заменили «фрегаты архипелага» финской войной 1808–09 годов, когда Швеция наконец потеряла все свои финские владения.

Поёма.

Первая поёма была построена в 1764 году (в тот же год, что и увеличенная версия турумы и самая ранняя геммема ). Это было судно с низким корпусом с двумя мачтами и бушпритом., Первая поёма был 23,8 м (78 футов) в длину, 5,5 м (18 футов) в ширину, с осадкой 1,8 м (6 футов). Три более поздних поемы, построенные для шведского военно-морского флота, варьировались в размерах от 20 м (65,5 фута) до 27,6 м (90,5 фута), шириной от 5,5 м до 8 м и осадкой до 1,9 м. Её основным вооружением было два тяжелых орудия в носовой и два кормовой части (от 12-фунтовых до 24-фунтовых). Их также можно перетаскивать к борту судна и направлять в сторону, хотя и с большими усилиями, то есть на борт могли стрелять все четыре тяжелых пушки. У него также было до 10 фальконетов на вертлюгах вдоль перил для ближней обороны. Для маневренности он нес 14 пар весел, прикрепленные к прямоугольному аутригеру, что улучшило работу для гребцов.

Всего было построено 4 поёмы. В целом они оказались достаточно маневренными и мореходными кораблями. Вторая битва при Свенсксунде 1790 г (Второе Роченса́льмское сражение) показала, что маленькие канонерские лодки и канонерские иолы были не менее эффективные, а стоили меньше.

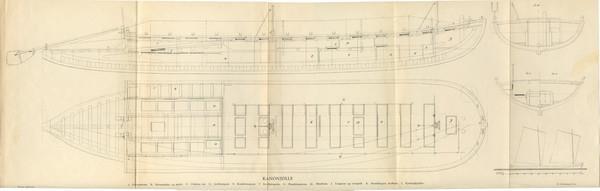

Канонерская лодка.

Предками канонерских лодок были самые маленькие из галер - бригантины и фрегаты. Да-да, именно они, так как изначально эти названия относились не к парусным кораблям, а к маленьким галерам.

Впервые канонерские лодки были введены французами в XVII веке (1646), применялись при бомбардировке Дюнкерка (бывший тогда пиратской базой), представляли собой большие шлюпки с одной большой пушкой. Это сохранило большие корабли, которые неминуемо понесли бы серьезный урон в перестрелке с береговыми батареями, к тому же артиллеристы Дюнкерка не могли попасть в маленькие суденышки.

Примером боя канонерок против крепости может быть Шлезвикская война 1848-50 гг. Осенью 1850 г шлезвигцы атаковали датскую крепость Фридрихштадт. Хотя город лежит далеко от моря, четыре канонерских лодки под руководством лейтенанта-цур-зее Кьера поднялись по Эйдеру в окрестности города и приняли участие в осаде, продолжавшейся с 29 сентября по 4 октября, и выпустили по позициям противника и самому городу более 1100 снарядов, которые нанесли серьезный ущерб. Лодки яростно сражались, но понесли лишь незначительные потери: один солдат был убит, несколько, в том числе командир дивизиона Кьер, были ранены. Несмотря на то, что взять Фридрихштадт не удалось, канонерские лодки показали себя превосходно .

Канонерский иол.

Канонерский ял (в источниках часто пишут именно иол) - усовершенствованный тип малой парусно-гребной канонерской лодки. Появились в конце 1780-х гг в Швеции. Первой и очень успешное применение - Роченсальмское сражение 1890 г., в котором участвовало 246 канонерских ялов.

Канонерский ял (в источниках часто пишут именно иол) - усовершенствованный тип малой парусно-гребной канонерской лодки. Появились в конце 1780-х гг в Швеции. Первой и очень успешное применение - Роченсальмское сражение 1890 г., в котором участвовало 246 канонерских ялов.

Батарейный плот.

На самом деле это не плот, а понтон. Эту идею выдвинул корабельный мастер Д. Массальский еще в 1788 году. Капитан 2 ранга Н. А. Аркас вспомнил о ней после второй попытки англо-французского флота атаковать Кронштадт в июне 1855 года. Он предложил по чертежам своего изобретения построить 14-ть плавучих батарейных 4-х пушечных плотов, предназначавшихся для защиты Кронштадта.

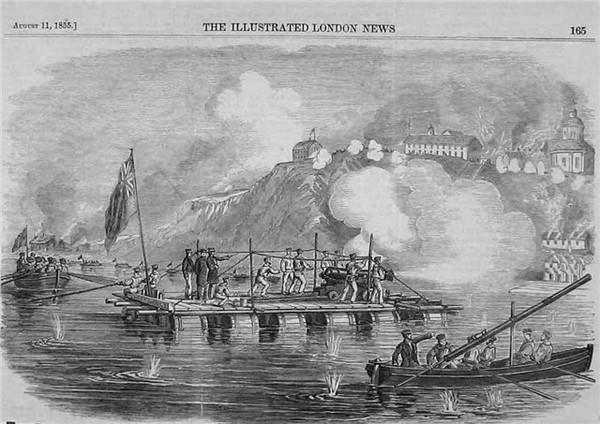

В июле того же года, англичане соорудили несколько крупных плотов, добавили им устойчивости с помощью бочек и поставили на них орудия крупного калибра!

Причем этим плотам англичане давали названия, как настоящим кораблям. Так, на фото вы можете увидеть плот «Леди Нэнси», ведущий стрельбу по Таганрогу (картинка из английской газеты The Illustrated London News того времени). Боевой плот был создан по проекту английского офицера Купера Фиппса. Под его руководством английские матросы построили плот в 45 футов (14 м) длиной на двадцати девяти огромных бочках. На плоту были установлены 32-фунтовые пушки, и благодаря своей небольшой осадке плот был перемещен к Таганрогу на самое мелководье, откуда и смог успешно стрелять по городу. Эти действия подстегнули наших адмиралов.

К декабрю утвердили чертежи броненосных батарейных плотов, разработанные инженером А. Гезехусом, а 18 января 1856 года в петербургском Адмиралтействе начали строить "образцовый" плот .

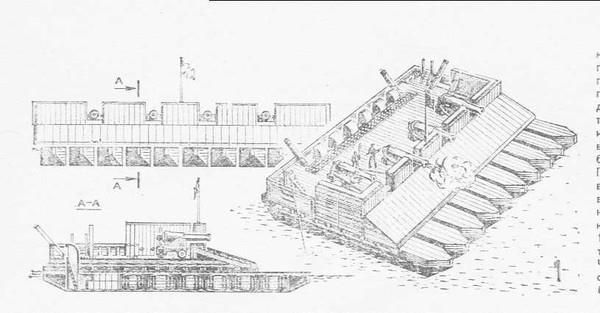

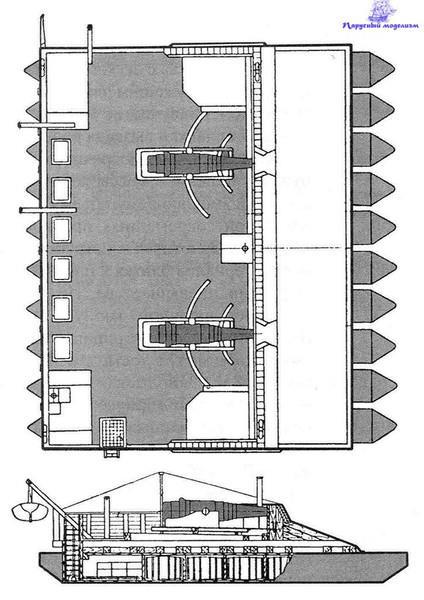

Это было солидное сооружение, состоявшее из десяти подводных понтонов длиной 15,6, шириной 1,45 и высотой 1,14 м, разделенных на семь отсеков. Кормовой использовался как крюйт-камера, а остальные шесть заполнялись пустыми бочками. Сверху на понтонах крепилась рама 17x18 м с палубой из двух рядов настланных по диагонали досок. В носовой части плота был выведен деревянный бруствер из брусьев длиной 2,4 м, поставленных вертикально и соединенных между собой шипами и сквозными болтами. Перед бруствером сооружался деревянный откос, прикрывавший его основание, лобовая же незащищенная откосом вертикальная стенка защищалась коваными железными плитами толщиной 120 мм. Поверхность откоса была обшита железными листами толщиной 30 мм. Четыре 196-мм орудия могли вести огонь через амбразуры, прорезанные в бруствере.

Серия из 14 плотов строилась в Петербурге для обороны Кронштадта в 1856 году. Примерное водоиэмещенис 320 т. Скорость буксировки "шестаковской" канонерской лодкой третьей серии - 3,75 узла. Длина 15,6, ширина 17. среднее углубление 1,36 м. Бронирование: бруствер 120, откос 30 им.

Вооружение: четыре 196-мм пушки.

Работу над "образцовым" плотом завершили к началу мая 1856 годе, когда война уже закончилась... Вскоре сдали и остальные тринадцать плотов. Их решили законсервировать "на случай войны", а "образцовый" подвергнуть всесторонним испытаниям. В частности, плот обстреливали сплошными чугунными ядрами с дистанций 600 и 300 м. После 156 попаданий все четыре орудия оказались полностью разбитыми, но сам плот почти не пострадал: сразу после замены орудий его можно было ввести в бой.

Во время русско-турецкой войны 1877- 1878 годов остро стал вопрос о защите двух стратегически важных пунктов на Черном море - порта Очаков в горле Днепро-Бугского лимана и Тузлинской косы в Керченском проливе. И тогда вице-адмирал Н. Аркас, ставший к этому времени главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря, снова вспомнил об идее Д. Массальского. По его инициативе в Николаеве и Керчи было срочно сооружено семь броненосных батарейных плотов, по конструкции близких к балтийским времен Крымской войны. На четырех из них установили по три 152-мм нарезных мортиры и две 152-мм пушки-карронады, а на трех - по два нарезных 229-мм орудия и одной 87-мм пушке. Вместе с другими средствами береговой обороны эти плавучие форты предотвратили нападение противника на Керчь и Очаков.

Источники : The Prams of the Southern Russian Military Fleet of the XVIII century (History of Creation and Military Usage of the «Floating Boxes») - https://oaji.net/articles/2017/2146-1512474497.pdf