О галере.

Автор: любой господиНазвание “галера” происходит от итальянского “меч-рыба”.

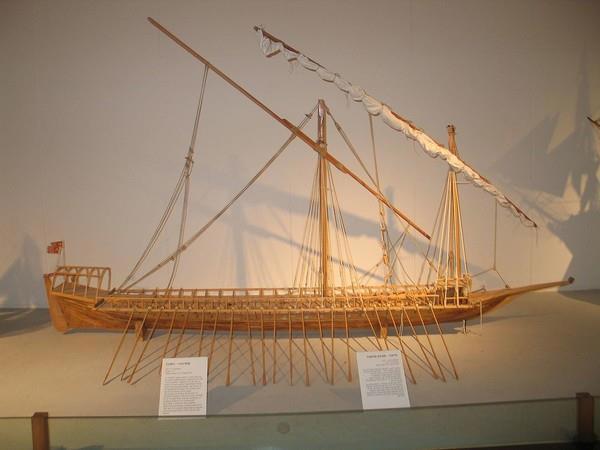

Галеры плавали по Средиземному морю с доисторических времен. Непосредственными предшественниками галеры эпохи возрождения был византийский дромон и арабский шеланди. К сожалению, об этих двух типах кораблей, бывших промежуточным звеном между античной и ренессансной галерами, мы знаем сравнительно немного.

Разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. привело к гибели Византии как морской державы. Образовавшийся вакуум немедленно заполнили флоты латинских государств и итальянских городов. Мало известно и о галерах крестоносцев, хотя мы можем проследить их развитие с определенной степенью уверенности.

Размер галер определяли количеством банок (скамей для гребцов). Изначально каждой банке (скамье) соответствовала одна пара весел (одно с правого борта, другое с левого). Каждым веслом греб один гребец. Но уже во второй половине 13 века на скамье с каждого борта стали сидеть по два гребца, причем каждый гребец греб отдельным веслом.

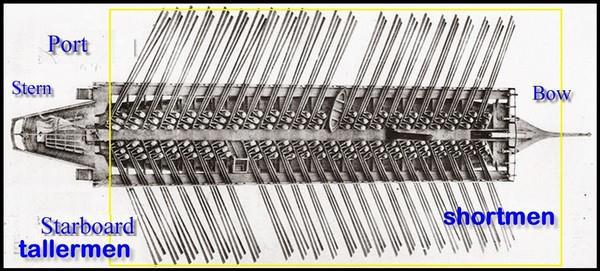

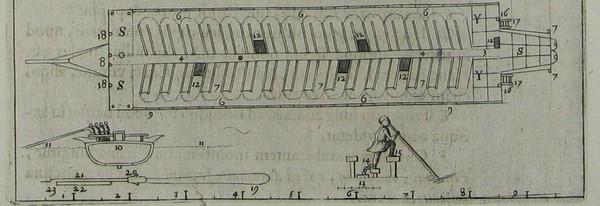

К 1300 г. появились правила, предписывающие сажать гребцов в один ярус, а скамьи располагать под углом к борту (обычно отклонены в сторону кормы от диаметральной линии). На скамье сидели два, или три гребца, каждый греб своим веслом. Весла гребцов одной скамьи группировались, так как проходили через один гребной порт. Эта система, известная как terzarulo, позднее была переосмыслена как тип галеры с подобным расположением весел.

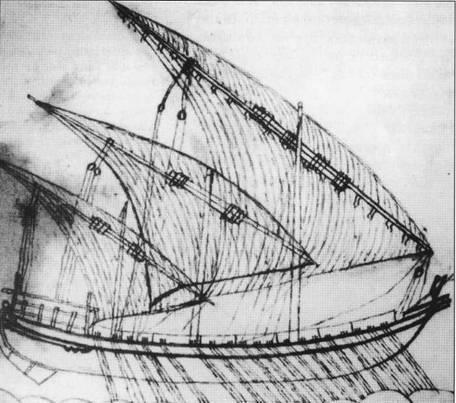

Фреска 14 в. в Палаццо-Публико в Сиенне изображает морское сражение между Фридрихом I Барбароссой (1152–1190) и венецианцами. Автор фрески Спинелло Аретино. На изображении хорошо видно, что весла больше не располагались в два яруса (как по мнению историков было у античных кораблей), но сгруппированы парами в один ярус и поддерживаются утлегарями. На месте весла удерживались стропами. На других рисунках того времени весла группировались по три.

Чтобы гребцы могли синхронно грести веслами разной длинны, весла балансировали с помощью утлегарей. Это устройство, известное под названием apostis, применялось еще в античные времена, но какое-то время было забыто и снова появилось только в конце XIV века. Утлегарь поддерживал весло, а также в какой-то степени защищал борт от таранных ударов и мог использоваться солдатами для абордажа, если поверх утлегарей делался настил (такое практиковалось с XV века). Но самое главное, благодаря утлегарю увеличивалось плечо рычага, так как точка опоры весла оказывалась далеко от гребца. Поначалу одно из трех весел проходило ниже утлегаря, но к концу XV века все три весла стали класть на утлегарь. У первых из этих итальянских галер весла группировались по два, это означало, что на каждой скамье сидело по два гребца. К XIV веку на каждую скамью посадили третьего гребца, благодаря чему удавалось ротировать гребцов, давая одному из трех отдыхать. Вскоре свободного гребца заняли постоянной работой, теперь с каждой скамьи гребли тремя веслами. Система terzarulo также называлась alia sensile (скорее всего именно так располагались гребцы на античных триерах). Три весла на одну скамью оставались нормой на протяжении XVI века.

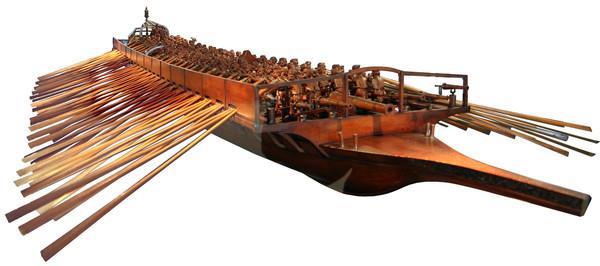

К началу XV века обычные галеры имели от 16 до 20 гребных скамей на борт. С каждой скамьи гребли в три весла. Постепенно число скамей росло, и к началу XVI века стандартное их число составило 24–25. Расстояние между скамьями составляло 1,2 метра, поэтому чем больше было скамей на галере, тем длиннее был ее корпус. Венецианская galia sottil (обычная галера), построенная в начале XV века, имела в длину 38 м и пять метров в ширину, при осадке 1,2 м и водоизмещении 140 тонн. Веком позже венецианская простая галера при той же ширине имела корпус длиной 41 метр, а ее водоизмещение превысило 200 тонн. В основном водоизмещение возросло за счет установки тяжелых пушек на носу и соответствующего по массе балласта на корме. Некоторые большие галеры, применявшиеся в роли флагманов, могли иметь до 84 весел на борт (28-баночная галера-sensile).

Наиболее серьезными изменениями в конструкции галеры в начале XVI века стало широкое распространение артиллерии и появление новой схемы расположения весел. Система alia sensile, когда один гребец греб одним веслом, отошла в прошлое. Главной причиной отказа от нее стала слишком высокая стоимость содержания гребцов, а не общая ее неэффективность, как это могло бы показаться. Типичная «обычная галера» того времени имела примерно 24 гребные скамьи по три весла на скамью. На правом борту одна скамья отсутствовала, на ее месте находился баркас. Отсутствовала скамья и на левом борту, ее место занимал корабельный камбуз.

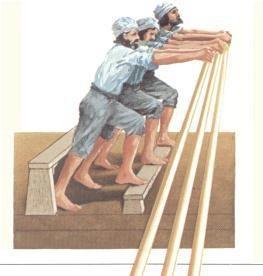

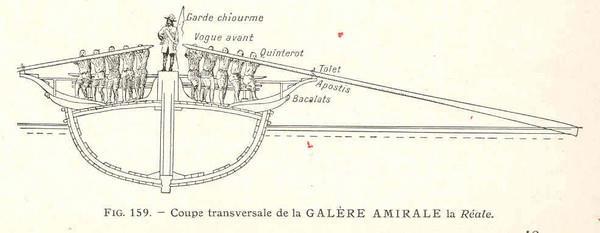

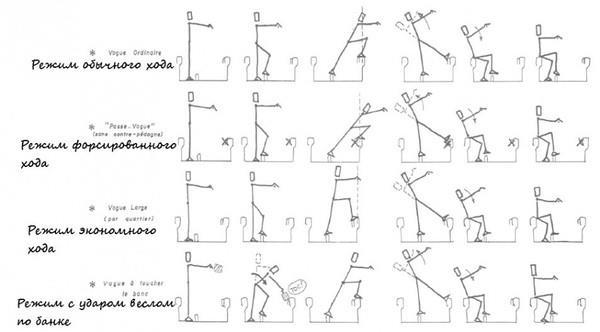

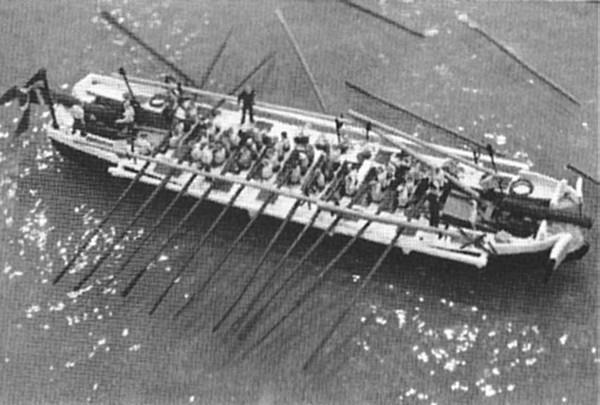

Эксперименты с увеличением числа гребцов закончились провалом, к середине XVI века стоимость содержания гребцов достигла такой величины, что потребовалось привлечь на эту должность менее дорогую рабочую силу. В результате три гребца на одной скамье стали грести одним веслом, а не тремя. Весло оснастили особым приспособлением, напоминавшим лестницу, призванным компенсировав разницу в высоте разных участков рукоятки весла. Это приспособление породило термин alia scaloccio (ступенчатая схема). Такая схема была менее эффективной прежней трехвесельной, но она позволяла использовать в качестве гребцов рабов, военнопленных и каторжников.

Опытным путем было установлено, что для того, чтобы новая схема позволяла галерам развивать прежнюю скорость, требуется вместо трех прежних гребцов четверо новых. На каждой скамье сидел один квалифицированный гребец, трем остальным оставалось только копировать его движения. В дальнейшем в связи с тем, что физические возможности каторжников часто не соответствовали требованиям число гребцов на одном весле увеличилось до пяти (скорее всего именно так гребли на античных пентерах). Попытки увеличить число гребцов до семи на одно весло не дали успеха. В связи с большой амплитудой движения весла гребли стоя.

С появлением тяжелых пушек на борту галер, конструкция корпуса претерпела некоторые изменения. Очевидным образом самую крупную пушку ставили на медиальной плоскости галеры. К началу XVI века корабельная пушка отливалась из бронзы и ставилась на колесный лафет, позволявший поглотить энергию отката. Боевую платформу, издавна имевшуюся на носу галеры, приспособили для размещения пушек. В некоторых случаях поверх орудийной батареи делали еще один этаж для солдат. В отличие от парусных кораблей, у которых пушки стояли по бортам, для чего приходилось прорезать орудийные порты, оснащение галер пушками проходило сравнительно просто.

Я не буду описывать огромные парусно-гребные галеасы, которые оказались неповоротливыми плавучими батареями, нуждающимися в буксировке галерами, но уделю внимание малым формам.

Большие боевые галеры обычно держали в резерве для участия в генеральных сражениях. Постоянные боевые действия велись с помощью малых гребных кораблей (galiots, fustas и bergantines). Их использовали для совершения набегов, разведки, доставки депеш, быстрой переброски солдат, патрулирования. Использовали их и в морских сражениях.

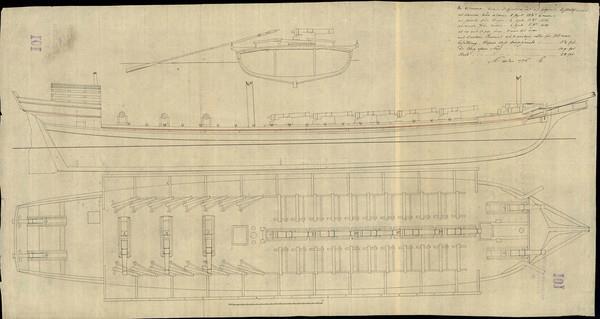

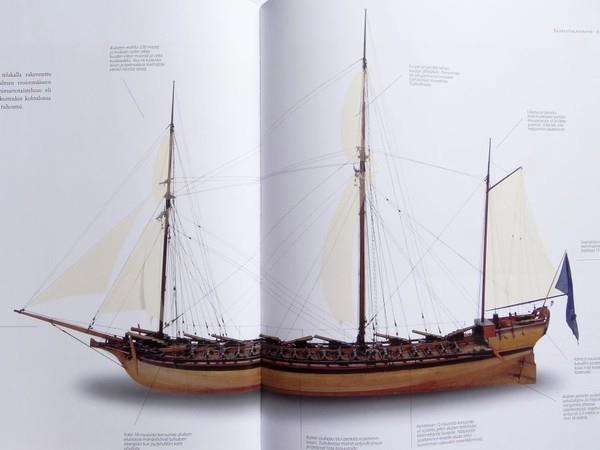

Галиот представлял собой уменьшенную обычную галеру с 16–20 веслами на борт (чаще всего 18). Существовали галиоты с большим числом весел, вплоть до 24, как у обычных галер. У галиотов на каждое весло приходилось по два гребца, использовалась гребная схема alia scaloccio. У галиотов был невысокий надводный борт, что было удобно при высадке десанта, но делало галиот уязвимым для атак обычных галер. Небольшое водоизмещение делало галиот очень маневренным. Теоретически галиот мог уйти от более крупных кораблей. При попутном ветре галиоты развивали высокую скорость, но при боковых ветрах быстро теряли скорость, так как из-за малой осадки их относило под ветер. Типичный галиот имел в длину 27 м и в ширину 3 м, при осадке менее двух метров. Галиот имел одну мачту на которой нес один латинский парус. Галиот с 20 гребными скамьями имел гребной экипаж численностью 80 человек ( по два человека на весло). Кроме того, в состав экипажа входили 60 солдат и несколько канониров. Обычно артиллерийское вооружение галиота состояло из единственной пушки (16- или 24-фунтовой) и нескольких вертлюжных пушек. Если пушку снимали, то можно было установить в носовой части еще одну мачту (итого две мачты).

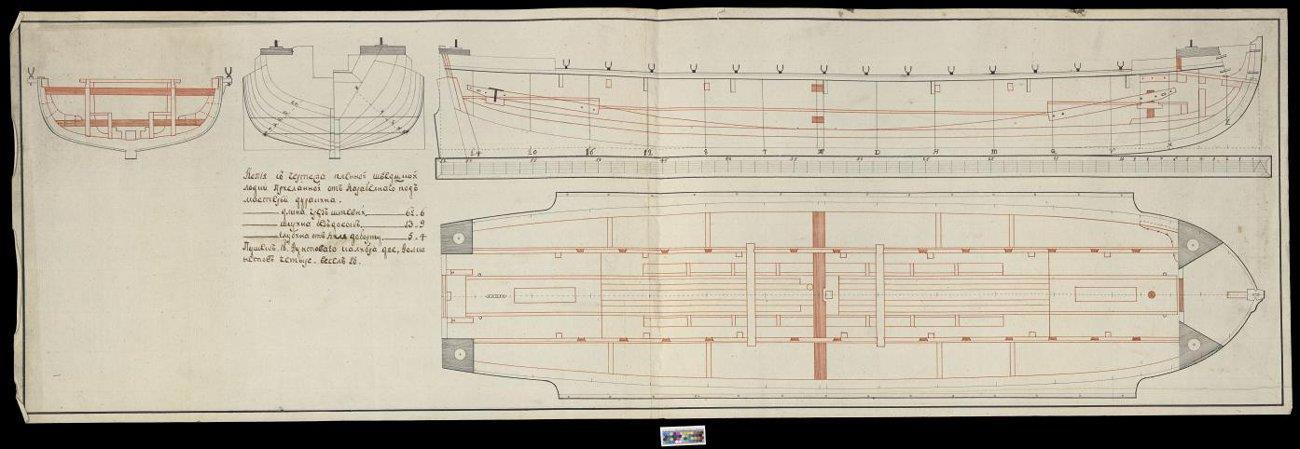

Еще меньшими размерами обладала fusta — только 10–15 гребных скамей на борт. На фустах, как и на галиотах применялась гребная схема alia scaloccio, на каждой скамье по два гребца. Таким образом, численность гребной команды не превышала 60 человек. Кроме того, на борту находилось 30–40 солдат. Как и галиот, типичная фуста несла одну центральную пушку (12–18 фунтов) и несколько вертлюжных пушек. Фуста отлично подходила для совершения набегов, ее эксплуатация стоила недорого, но участвовать в масштабных морских сражениях фуста не могла из-за своих малых размеров. На единственной мачте фусты стоял латинский парус. Палуба на фусте отсутствовала. До нас не дошло ни одного обмера, поэтому мы можем лишь оценить длину фусты в 21,5 м. В начале 18 века в России фусту называли скампавеей или полугалерой, именно они и составляли основу русского гребного флота.

Самым малым по размеру гребным кораблем была бергантина (bergantine) — узкий и быстрый корабль с 10–15 веслами на борт, на каждое весло приходилось только но одному гребцу. Экипаж бергантины состоял из 30 гребцов и 20 солдат. Крупные пушки на бергантины ставили очень редко, обычно вся артиллерия состояла из нескольких вертлюжных пушек-фальконетов. Бергантины использовали для десантных операций, а также для переброски солдат с одной галеры на другую в открытом море. Венецианская бергантина имела в длину 16 м, в ширину 2 м. Бергантины иногда также называли бригантинами. Вариантом бергантины была саэттия (saettia) — еще более узкая и скоростная лодка, использовавшаяся для курьерских целей. Бергентину (или бригантину) еще называли гребным фрегатом.

Парусное вооружение, как правило, состояло из двух мачт с латинскими парусами, но имелись галеры и с иным парусным вооружением и числом мачт. Так например, бригантина несла на фок-мачте прямые паруса, а саета — имела три мачты, из которых фок-мачта опять же несла прямые паруса. Косые паруса малых галер могли быть люгерные, шпринтовые, гафельные.

Корпус галеры был веретенообразной формы, длинный и узкий, с малой осадкой: идеальный для движения посредством весел и ни в коей мере не годен для передвижения с помощью паруса. Несмотря на импозантный латинский парус, галеры оставались исключительно гребными судами: их плоский, длинный и узкий корпус, сконструированный для движения посредством гребли, превращал их в плохие парусники.

Остановимся на размерениях галер и их соотношениях. До XVI в. точных сведений не имеется и приходится ограничиться приблизительными оценками. Для середины же XVI в. рукопись венецианского галерного мастера Пре Теодоро Николо дает точные сведения: так, фуста имела максимальную длину 27 м, ширину - 4 м и осадку - 1,5 м, а большая галера - максимальную длину 46 м, ширину - 7,5 м и около 3 м осадки. Это соответствует отношению длины к ширине около 6,5 для малых галер и около 6 для больших.

Последние отношения вначале могут поразить. Существовало правило: чем короче судно, тем больше его ширина по отношению к длине. Здесь же наблюдаем обратное. Однако объяснение простое: чем шире галера, тем больше сопротивление воды движению и тем тяжелее на ней грести; чем короче, тем меньше гребцов можно на нее посадить. Поэтому чем меньше была галера, тем больше требовалось уменьшить сопротивление ей воды, а это означало, что ее необходимо было построить как можно уже.

Эти же соображения приводили к выводу: чем большая галера уже, не уменьшая на ней количества гребцов, тем она быстроходнее. Действительно, в последующие полтораста лет отношение длины к ширине все увеличивалось и приблизительно после 1660 г. у французских и мальтийских судов достигло 8,8. Итальянцы, испанцы и турки при такой же ширине у своих галер имели меньшее отношение длины к ширине.

Большая французская Кёа1е конца XVII - начала XVIII в. при длине 57 м, ширине 6,4 м и осадке 2,2 м с 33 парами весел и семью гребцами на весло на коротких участках при 25 гребках в минуту могла развивать и в течении 20 минут поддерживать скорость до 185 м (1 кабельтов) в минуту, что соответствует 6 узлам (я в этом сомневаюсь, объяснение ниже в описании весел.).

Весельное устройство как главное средство движения галер и галеасов не только занимало большое место на этих судах, но оно также определяло их общий вид. Для гребных судов действуют два основных правила: первое, уже упоминавшееся, - корпус судна, по возможности, должен быть длинным и узким, и второе - чтобы весла были как можно длиннее, чтобы они могли захватывать воду подальше от судна. Поэтому для работы с ними точку вращения весла следует вынести тоже наружу, чтобы выгоднее использовать принцип рычага.

Проблему как при узком корпусе точку вращения весла отнести как можно дальше от судна уже в античное время решили так же, как в настоящее время ее решают в гребном гоночном спорте - посредством уключин, установленных на выносных кронштейнах.Применение последних существенно расширяет корпус над ватерлинией, а чтобы меньше влиять на осадку судна, выносное устройство большей частью выполняют в виде легкой балочной конструкции.

На биремах античности и средневековья нижний ряд весел, которые были короче верхних, обычно проводили через борт, в то время как основное количество длинных весел верхнего ряда проводили через выносные уключины. Когда же гребцов и весла стали располагать не друг над другом, а рядом друг с другом в одной горизонтальной плоскости, все весла стали вести через выносные уключины, установленные на мощной продольной балке - постице.

Необходимая длина весел в отношении длины и ширины судна оставалась секретом каждой семьи судостроителей и каждой верфи. Исходным пунктом для всех расчетов являлась ширина корпуса, по которой рассчитывали отстояние постицы от внешнего края куршеи (центральный проход вдоль судна между гребцами правого и левого борта). Венецианский галерный мастер Пре Теодоро Николо для судна шириной в 7,5 м приводит расстояние между куршеей и постицей 4,4 м, при этом сама куршея имеет ширину 0,9 м. Тем самым расстояние между постицей и корпусом (1,1 м) составляло точно V, расстояния между внешним краем корпуса и внешним краем куршеи (3,3 м).

Соответствующий расчет для "Вгасёпе", являющейся галерой конца XVII - начала XVIII в., составляет: расстояние между куршеей и постицей 4,0 м, ширина корпуса 6,4 м, ширина самой куршеи 1,0 м, и, следовательно, расстояние между постицей и корпусом около 7 м расстояния между внешним краем корпуса и внешним краем куршеи. Расстояние между постицей и внешним краем куршеи одновременно было внутренней длиной весла до точки его вращения. На внутреннем конце весла были установлены захваты для рук, так как само весло было слишком толстым, чтобы руки гребцов могли непосредственно его удерживать. Отметим, что количество захватов было на одно меньше, чем гребцов на весло, так как внутренний гребец прямо держал суженный нок весла.

Основные пропорции весла приблизительно были следующие: общая длина весла составляла 1,5 ширины судна, считая ее по постицам, на "Вгасёпе" - 13,5 м. Внутренняя длина весла на "Вгасёпe" - расстояние постицы от куршеи - 4,0 м, поэтому на внешнюю длину приходилось 9,5 м, т. е. около 2,4 внутренней длины. На галерах же XVI в., по-видимому, это соотношение равнялось 2,5.Лопасть весла "Вгасёпе" имела длину 3,25 м. Вообще же ее длина обычно колебалась от 0,3-0,35 внешней длины весла. Наибольшая ширина лопасти составляла приблизительно 0,1 ее длины, раньше несколько шире. Толщина весла в точке вращения около 0,011-0,012 его общей длины; к лопасти сужалась приблизительно на V. Так, весло "Вгасёпе" в точке вращения имело диаметр 15 см, а в своем тончайшем месте - около 10 см.

Столь большими веслами быстро не погребешь, да и в большой команде темп задает не самый сильный, а самый слабый гребец.

Чтобы понять природу галерной войны, нам надо постараться забыть о ныне существующих представлениях на счет морской войны вообще. Во- первых, галеры не были военно-морскими кораблями в современном понимании этого термина. Галера представляла собой средство, в равной степени позволявшее вести войну как на море, так и на берегу. Галеры применялись для совершения набегов на береговую линию противника, поддержки сухопутных войск, обстрела береговых позиций противника, а также снабжения своих войск. Галеры также часто использовались для быстрой переброски войск, наподобие тому, как японцы в 1942 году использовали эсминцы в ходе сражения за Гуадалканал.

Другими словами, для капитана галеры эпохи ренессанса умение высадить десант на побережье было более важным, нежели умение вести артиллерийскую дуэль. Сражения между галерными флотами случались редко. Боевые действия в основном заключались в поддержке сухопутных операций и набегах на побережье противника. Сама по себе галера имела небольшую значимость, гораздо важнее были солдаты и артиллерия на ее борту.

Галеру можно было легко заменить, при необходимости галерами легко жертвовали, если это давало возможность экипажу спастись. Строительство испанской галеры в 1530-х гг. обходилась казне в 2300 дукатов (дукат - золотая монета весом 3,5 г). Содержание галеры обходилось в 577 дукатов в месяц, таким образом, годовые расходы на содержание галеры достигали 6924 дукатов, что в три раза превышало расходы на ее строительство.

Галерная война шла с опорой на базы, так как дальность действия галеры ограничивалась запасом продовольствия и воды на борту. Галера могла находиться в море не более четырех суток (???). Блокаду побережья противника проводить не представлялось возможным. Без опорных баз галерный флот обрекался на пассивную оборону. Таким образом, стратегия галерной войны заключалась в захвате баз. Когда турки заняли греческий порт Кротон, они получили возможность проникнуть на Адриатику.

Абордажный бой часто решал исход морского сражения, но прежде чем схватиться в рукопашную, капитаны галер стремились сломить сопротивление противника артиллерийским огнем. После начала абордажного боя галеры не могли отступить и восстановить строй. Командующий мог использовать фусты и бергантины для переброски солдат на наиболее угрожаемые участки, стараясь сохранить резерв на случай отступления. Если противник прорывал строй, то у него появлялась возможность таранить галеры в борт. Легкие галиоты держались на флангах, стараясь поймать благоприятный момент для атаки.

У нас в России галеры начал строить Петр I. Они стали самыми массовыми кораблями молодого русского военного флота. Почему? Потому что в стране не было текстильных мануфактур, а выстрогать весла проблем не составляло, потому что обученных парусному делу моряков не было, а вот крестьяне, выросшие на берегах рек, с веслом были знакомы с детства. Ну и еще одна "мелочь" - гребца на весле не мучает морская болезнь.

Военные парусные корабли 16-17 вв были рассчитаны в первую очередь на абордажный бой и высадку десантов. Пушки на них были разнотипные, разнокалиберные. Рядом могли стоять и длинноствольные бронзовые пушки, и короткие кованные бомбарды, не было и двух одинаковых орудий на корабле. Подавляющее большинство орудий были малокалиберными рассчитанными на стрельбу по людям при абордаже. Их преимущество перед галерами было в большем автономном плавании, большей грузоподъемности и большей скорости на марше. Они были дороже галер при строительстве, но дешевле в содержании из-за меньшей численности команды. Но в бою галеры были еще грозным противником для парусников.

К концу 17 века основным видом боя для парусных кораблей становится артиллерийский огонь. Сила корабля стала оцениваться весом залпа. Теперь галеры могли побеждать в бою парусные корабли лишь при многократном численном превосходстве и ценой больших потерь. Однако при проведении десантных операций галеры были гораздо удобнее. Правда для этого были удобнее небольшие галеры, соответственно их размеры стали уменьшаться.

Во второй половине 18 века галеры стали исчезать в военных флотах стран. Большое их количество сохранялось лишь во флотах Швеции, России и у мусульманских властителей в северной Африке. Причина - необходимость действий во фьордах и шхерах Балтики для шведского и русского флота, где парусники были неповоротливы, и удобство для грабежа побережья северо-африканским пиратам.

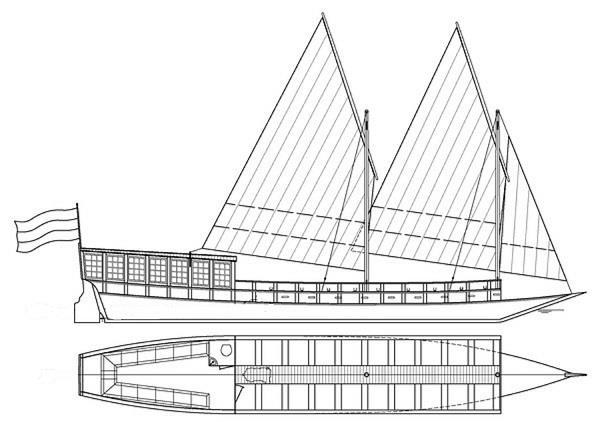

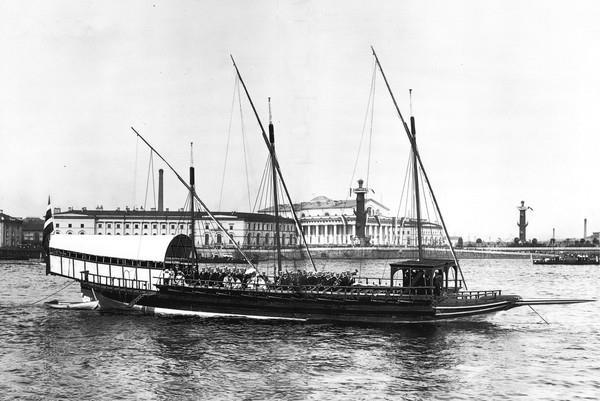

Кроме того была сделана попытка усилить артиллерию галер. Если раньше орудия главного калибра находились на носу, то к концу 18 века на шведских удемах пушки располагались в линию на палубе на поворотных станках.

Корабль класса удема "Ингеборг" была построена в 1776 году на верфи Юргорден. Погибла в бою в 1790 году.

Размеры 121 х 29 х 10-6 футов (35,9 х 8,6 х 3,1 м), водоизмещение было 470 т. и было 220 человек (20 банок, 40 весел, по три гребца на весло,120 гребцов).

Вооружение : 2х18-фунтовые пушки (погонные, то есть стреляющие вперед), 2х6-фунтовые (ретирадные, то есть стреляющие назад), 8х12-фунтовых пушек (осевая линия на поворотных станках).

Однако попытка создать большие парусно-гребные корабли с сильной артиллерией провалилась. Они оказались тихоходными парусниками с плохой мореходностью, а на веслах передвигались гораздо медленнее галер. Весла мешали стрелять из бортовых пушек, поэтому в бою эти корабли или передвигались под парусами, или в заливах вставали на якоря и использовались как плавучие батареи.

В конце концов галеры превратились в маленькие парусно-гребные канонерские лодки с одним-двумя крупнокалиберными пушками и двумя-четырьмя маленькими фальконетами на вертлюгах. Корпуса стали делать короткими и широкими в угоду парусному вооружению, а весла стали вспомогательным средством передвижения и маневрирования.

Постройка галер в России прекратилась в 90-х годах XVIII века. Последняя галера для Черноморского флота была построена в Таврове в 1790 году, для Балтийского — в 1796 году в Санкт-Петербурге.