Как русский поручик в Афганистан вторгся

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокСтатистика публикаций недвусмысленно втолковывает автору - не пиши длинных историй! Сегодня время коротеньких, как у Буратино, мыслей и столь же непродолжительных текстов. Тексты длиной более 5 тысяч знаков - это время на ветер, "многабукав" никто не дочитывает.

Но автор упрям, а некоторые истории по-другому не расскажешь. Поэтому нафиг статистику, хочется потешить эго графомана.

Эта история в цитатах началась с забавной резолюции императора Александра III в стиле "Какая интересная у людей жизнь...". Вот отрывок из книги Логофета "На границах Средней Азии":

— Край, во всяком случае, особенный, — заговорил он снова, после долгого молчания. — Рассказывают, что после суровой зимы, бывшей лет двенадцать тому назад, во время которой погибло много туземного населения, покойный Император Александр III выслушав весною и летом целый ряд докладов о бывших в это время размывах линии железной дороги и огромных наводнениях, невольно удивлялся то суровой зиме, то огромному количеству воды. А в это время, вероятно, помните, поручик Тарновский с полусотней самовольно забрался в Афганистан и донес Его Величеству телеграммою: «Город такой–то у ног Вашего Величества».

Говорят, Государь на этой телеграмме сделал следующую характерную надпись: «Зимы нет — люди мерзнут… Воды нет — люди тонут… Войны нет — поручики города берут… Какая странная сторонушка».

Еще одно упоминание о поручике Тарновском, самовольно отправившемся на завоевание британской Индии, мы находим в этой же книге, но уже от имени автора:

Отношения торговые наладились и окрепли, но затем совершенно неожиданно поручик Тарновский перешел афганскую границу и без всякого разрешения занял небольшую афганскую крепость, а жителей заставил присягнуть на русское подданство. Этот случай в связи с занятием русскими Памир отрядом полковника Ионова приобрел в глазах [эмира] Абдурахмана преувеличенное значение, чем воспользовалась английская дипломатия, и всякие отношения с Россией были затем прерваны.

Вот, кстати, портрет афганского эмира Абдурахмана, или, точнее, Абдур-Рахмана (а еще точнее - Абд-ур-Рахмана (переводится как "раб Милостивого"))

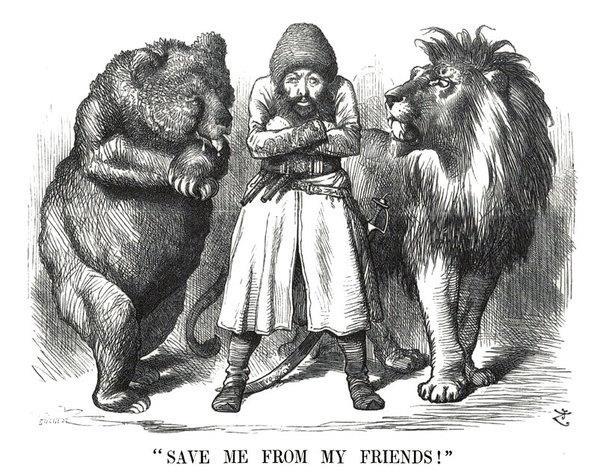

А чтобы была понятна внешнеполитическая обстановка во времена его правления, напомню, что именно эмир Абдур-Рахман изображен на той самой знаменитой карикатуре, ставшей одним из символов Большой игры.

«Спасите меня от моих друзей». Карикатура времён Большой игры. Афганский эмир между Россией (медведь) и Британской империей (лев)

Но вернемся к самовольным поручикам, берущим города. Как ни странно, но в классических работах по истории завоевания Средней Азии об этом эпизоде почему-то не было упомянуто. Возможно, Лагофет все выдумал, или просто процитировал придуманные слухи? Такой вариант исключать нельзя - в его трехтомнике множество ошибок и неточностей, да и фейки сочинять тогда любили никак не меньше, чем сейчас.

Но тут я вспомнил, что вроде бы читал нечто подобное - правда, не в исторических монографиях, а в художественной литературе. И как бы даже не у Сергея Мстиславского.

Был такой генеральский сын и царский офицер, ставший знаменитым русским революционером, одним из руководителей боевого крыла эсеров.

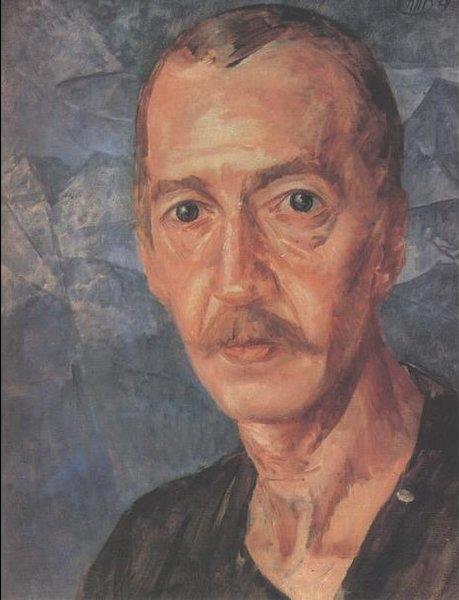

Именно Мстиславский как комиссар Петроградского Совета был командирован для ареста Николая II и его семьи. После революции предусмотрительно ушел из политики в литературу, возможно поэтому и уцелел в 37-м. Более того - из уважения к революционным заслугам был назначен официальным биографом наркома Молотова, а его книга «Грач, птица весенняя» о революционере Николае Баумане переиздавалась стомиллионов раз. Но при этом Мстиславский вовсе не был занудным официозным писателем, наоборот - в молодости писал исключительно социальную фантастику и авантюрные романы с восточной экзотикой. Вот, кстати, его знаменитый портрет кисти самого Петрова-Водкина.

Но нас сейчас интересует тот факт, что в молодости Мстиславский (точнее Масловский, ибо "Мстиславский" - революционный псевдоним) очень увлекался Большой Игрой, активно тусовался в Туркестане, участвовал в антропологических экспедициях и т.п.

В общем, начал я искать у него своевольного поручика и практически сразу же был вознагражден. В книге "Откровенные рассказы полковника Платова о знакомых и даже родственниках" одна из глав так и называется - "Как подпоручик завоевывал Индию". И рассказывается там о юном поручике-пограничнике, который неожиданно оказывается в центре восстания хазареев - есть такая народность в Афганистане. Рассказчик в книге представляет их весьма неполиткорректно по нынешним временам:

О хезареях мне было известно: есть в Афганистане такой народ — на том же положении, что в Турции армяшки или у нас жиды. Живут, живут, кормятся, но по времени кроет их господствующая нация погромом. Ну, раз громят — значит, народ мирный...

Группа хазарейских вождей из Безути с двумя мальчиками и мулом. 1878-79 гг.

Хазареев в книге именно что "громят", и они стараются прорваться из Афганистана в Россию. В общем, у Мстиславского романтически настроенный подпоручик возглавляет угнетенное нацменьшинство и ведет их на штурм афганской крепости, который увенчается успехом. И даже про телеграмму там есть:

Я достал походную чернильницу и бланки. Прикинул в памяти образцы и написал — без черновика, сразу, твердой рукой.

"Срочно, По телеграфу.

Санкт-Петербург. Его Императорскому Величеству государю императору.

Взял афганский город Мазари-Шариф и крепость Тахтапуль, каковые вместе с народонаселением обоего пола повергаю к священным стопам Вашего Императорского Величества.

Подпоручик Карамышев.

О походе на Индию я решил не включать. Как-то с подписью не вязалось: подпоручик.

В штаб я донес кратко, что хезареи восстали, я формирую из них армию, занял Тахтапуль и Мазари, предполагаю начать в ближайшие дни наступление на Кабул и Герат, надеясь, впрочем, иметь к этому времени и подкрепления из состава ближайших частей нашей славной армии.

Как положено в революционной книжке, все заканчивается плохо, a la "Самодержавие тебя кинет, сынок. Всегда!".

Доставили в штаб. Там на меня генерал ногами топал и кричал все на ту же канцелярскую тему: конвенция, осложнение, обвинение, объяснение… Под суд! Под суд! Я стоял навытяжку и думал, что мне надо бы родиться не русским, а великобританским подданным: с британцем никогда не случилось бы такого. Потому что тамошний империализм настоящий, за который стоит шею ломать: мертвая хватка… А о нашем — верно… в прокламации какой-то в училище я еще читал, да тогда не поверил, романтикой еще голова была заморочена, наш царско-российский империализм — паршивый, трусливый, мелкий: шакалий империализм. Стащит, что плохо лежит, украдочкой, где силы не надо. А чуть кто ногой топнет — сейчас кус из пасти и на попятный, хвост поджав. Только и брали, что пустые земли, где цыкнуть некому было. А с Константинополем — струсили, хотя у самых уже ворот стояли, в Абиссинии — струсили, хотя и хапнули было, в Персии — струсили, в Китае — струсили… Струсили и сейчас: выдали… Шакалы! А Плутарху учили…

Группа хазарейцев 1878-79 гг.

И все бы хорошо, но у Мстиславского - художественная литература. Поэтому мы имеет подтверждение из другого источника, что такой факт был, но на пути разгадки загадки мы совершенно не продвинулись. В исторической конкретике писатель-боевик нам не помощник, конкретику он придумал: никакого подпоручика Карамышева никогда не существовало, а Мазари-Шариф и крепость Тахтапуль в те времена никакие хазареи и никакие поручики не брали, это совершенно точно.

А поиск по Тарновскому ничего не давал - ни о каком "афганском рейде поручика Тарновского" нигде не упоминалось.

Тупик.

Но в истории выход из тупика можно найти только одним способом - рыть, рыть и рыть еще упорнее.

Не буду вас томить - я все-таки нарыл. В журнале "Вестник Европы", № 6 за 1908 год я нашел статью "Страница из нашей политики в Средней Азии" анонимного автора, спрятавшегося на инициалами А.С.

И там все рассказано прямым текстом, безо всяких экивоков:

А через год после того (в 1892 г. – ВН) случилась небезызвестная в закаспийских летописях попытка пендинского пристава, поручика Т-го, "ударить челом великому государю афганскою землею", как говорили в старину. Причиною этому послужили те же хезарейцы, жившие в окрестностях афганской крепости Кал'а-и-Ноу и к юго-западу от укрепления Кушка.

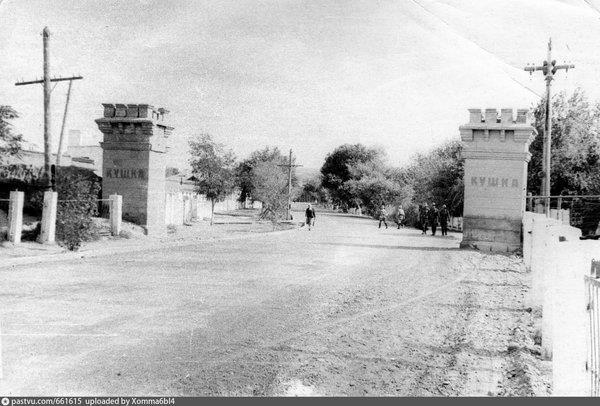

1966 год, въезд в город Кушка. До 1991 года Кушка - самая южная точка Империи. Одно из самых нелюбимых мест у офицеров Советской армии. "Есть на свете три дыры - Термез, Кушка и Мары", "Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют" - поговорок было много...

Бежавшие на нашу сторону хезарейцы встретили возвращавшегося 6-го мая с Кушкинского поста пендинского пристава, поручика Т-го, недавно вступившего в должность.

"До сих пор заявил себя как весьма способный, энергичный и образованный офицер. Он хорошо знаком с несколькими иностранными языками, в том числе с английским", — аттестовало г. Т-го закаспийское областное начальство (А именно, генерал Куропаткин в своем письменном докладе военному министру от 11-го мая 1892 года, за No 649: «По вопросу о занятии крепости Кал'а-и-Ноу поруч. Т-ким").

Беглецы из Кал'а-и-Ноу умоляли Т-ского спасти их от афганцев. В ночь с 6-го на 7-е мая в Т — кому продолжали прибывать хезарейцы, но он объявил им, что их не приказано пускать к нам, и предложил вернуться обратно в Афганистан. Выслушав заявление пендинского пристава, доведенные до отчаяния, скопившиеся на нашей территории хезарейцы направились на афганские пограничные посты и, застигнув врасплох пост в Торашеке, напали на афганцев.

Услышав выстрелы и крики, Т-кий бросился с бывшей при нем командой и, остановив хезарейцев, взял под свою защиту пленных и раненых афганцев, которых хезарейцы хотели было прирезать. Афганцы были отправлены, в числе 12-ти человек, в Тахта-Базар. При стычке со стороны афганцев было убито два, ранено четыре солдата; у хезарейцев убит один.

И на другой день, 9-го мая, уступая усиленным просьбам хезарейцев, Т — кий занял крепость Кал'а-и-Ноу, имея в своем распоряжении шесть казаков, девять туркмен-милиционеров и двадцать-пять сарыков при трехстах патронах.

О своем поступке пристав послал телеграммы: на Высочайшее имя (По поводу этой телеграммы император Александр III положил на докладе военного министра резолюцию: «за телеграмму, которую Т-кий послал прямо мне, сделать ему строгий выговор". (См. приказ по военно-народному управлению Закаспийской области, No 82, 1892 года)), генералу Куропаткину в Петербург и генералу Фишеру в Асхабад. Нечего и говорить, что эффект получился поразительный. Боязнь Англии, охранение нашей лойяльности по отношению к Афганистану и т. п. мигом встали грозными призраками пред пораженными такою "дерзостью" представителями петербургских кабинетов. Срочные депеши полетели во все стороны с одним требованием: вернуть во что бы то ни стало Т-кого из Кал'а-и-Ноу, отнюдь не давая ему никакой помощи, «и вообще принять меры, дабы частные начальники войсковых частей на нашей границе не последовали примеру поручика Т-кого, взяв предлогом к нарушению границ — необходимость поддержать Т — кого". И правительственным сферам, по-видимому, уже мерещился призрак самовольного похода закаспийских баталионов на Афганистан.

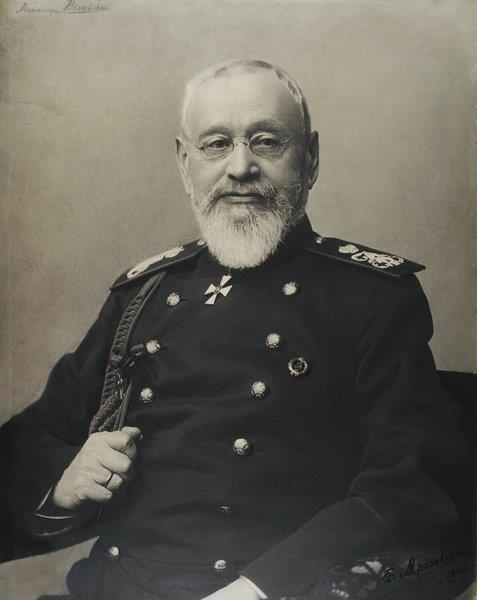

Алексей Куропаткин, друг и сподвижник "белого генерала" Михаила Скобелева, в описываемый период - один из самых популярных генералов России, в скором будущем - военный министр Российской Империи.

А пристав Т-кий, ожидая с минуты на минуту столкновения с афганцами, настойчиво просил дать ему подкрепление.

Разумеется, и закаспийское областное начальство, и министры военный и иностранных дел были поставлены в затруднительное положение: как же в самом деде быть и что дальше предпринимать? "Испрашиваю указаний, — писал генерал Куропаткин военному министру, — на случай, если, несмотря на заступничество нашего офицера, афганцы, напав на джемшидов и хезарейцев, прижмут их в нашей границе, и населению в 20.000 душ останется или погибнуть, или искать защиты на нашей территории, прорываясь, быть может, даже силою через линию наших постов.

"Здесь представляется необходимым выяснить вопрос, можем ли мы дать временное убежище вышеназванным гонимым племенам, дабы, имея их на своей земле, выговорить более льготные условия для их возвращения на афганскую территорию. Добавим к сему, что оставление хезарейцев и джемшидов на нашей территории с принятием их в ваше подданство нежелательно, как в видах политических, так и потому, что население в Пендинском или ином районе области нескольких тысяч кибиток может быть произведено только при значительном стеснении уже живущаго в области туземного населения".

Покойный П. С. Ванновский высказался во этому запросу в том смысле, что надо всячески стараться не пропускать на нашу территорию хезарейцев и джемшидов, но без употребления оружия. «Не подобает нам стрелять в безоружных, в их жен и детей, угнетенных афганцами". Министерство же иностранных дел оказалось более свирепо: оно требовало выдворения джемшидов и хезарейцев от наших пределов вооруженной силой.

Генерал-адъютант Петр Ванновский, в описываемый период - военный министр Российской империи.

А пока шла междуведомственная переписка, как поступить с хезарейцами и джемшидами, если бы они перешли на нашу территорию, в окрестностях Торашека и вдоль афганской границы деятельно расставлялись наши охранные посты. Генерал Куропаткин депешей из Петербурга распорядился командировать из Мерва в Кушку командира кавказского конного казачьего полка, полковника Ковалева (Впоследствии, в чине генерал-маиора, известного по громкому делу д-ра Забусова), с подчинением ему всех войск, сосредоточенных на границе.

"Добивайтесь... возвращения Т-кого, быть может, насильно задержанного в Кал'a-и-Ноу. Ответственность за новое нарушение нами границы падет на вас", — телеграфировал Куропаткин Ковалеву 13-го мая. Словом, местные приграничные власти все были поставлены на ноги. Т-кому слали приказ за приказом вернуться, но он молчал и не давал никаких объяснений.

14-го мая, временно исполняющий обязанности начальника области, генерал-маиор Фишер, издал следующий "Приказ по военно-народному управлению Закаспийской области» (No 65, 1892 года. Приводится с дословным сохранением орфографии).

"Пендинский пристав, поручик Т-кий, не смотря на данные ему телеграммы не допускать переход хазаринцев на нашу территорию из Авганистана и в случае перехода выдворять их на свои земли, — допустил переход хазаринцев в Тахта-Базар и затем, взяв с собою имевшихся при приставстве казаков и милиционеров, сам перешел нашу границу, занял хазаринский город Кала-и-Нау, принадлежащий Авганцам и, несмотря на неоднократные требования вернуться из-заграницы, не возвратился, оставив самовольно вверенный ему пост, и сообщил, что он не оставит Кала-и-Нау, а будет защищать его от Авганцев в случае, если-бы они решили возвратить этот город для водворения порядка.

«3а изложенные совершенные преступления отрешаю поручика Т-кого от должности и предлагаю начальнику Мервского уезда, по возвращении поручика Т-кого из Кала-и-Нау, арестовать его в Мерве и составив протокол о совершенных преступлениях передать Судебному Следователю для производства следствия".

Молчание Т-кого и полное игнорирование им всех посылавшихся ему приказаний, начиная от генерала Куропаткина и кончая нервским уездным начальником, подполковником Арендаренко (Впоследствии в чине генерал-майора занимал должность ферганского военного губернатора; ныне генерал-лейтенант в отставке), заставили закаспийскую администрацию предположить, что поручик Т-кий страдает психическим расстройством.

Генерал Георгий Арендаренко

И полковник Ковалев надеялся его заполучить или силою, или хитростью. Когда же генерал-маиор Фишер телеграфировал об этом Куропаткину, прибавив, что он послал категорический приказ вернуться Т-кому, а если он не исполнит этого приказания, то отозвать состоящих при приставе казаков и джигитов, — Куропаткин воспротивился последнему и положил на депеше Фишера резолюцию: "Это плохо. Надо арестовать, а не бросать больного одного".

Наконец, 16 мая, по письму Ковалева, Т-кий добровольно возвратился из Кал'а-и-Ноу в Торашек и тотчас же был арестован и отправлен под конвоем в Мерв, а оттуда в Асхабад.

Дальнейшая его судьба нас не интересует…

Ну, вас-то, почтенный А.С., судьба поручика Тарновского, возможно, и не интересует, а вот меня очень интересует. И, честно говоря, не могу удержаться и не рассказать еще одну историю.

В 1897 году из армии был уволен поручик Владимир Тарновский. Как скупо отмечают биографы, "его военная карьера не сложилась...". Уволенный поручик устраивается работать в банк, но, как имевший только военное образование, первые пять лет занимает исключительно мелкие и незначительные должности в местных отделениях Государственного банка. Однако со временем бывший офицер зарекомендовал себя знающим, ответственным и самостоятельным сотрудником и начинает уверенный карьерный рост.

В 1908 году 36-летний Тарновский становится управляющим Самарского коммерческого банка и входит в банковский топ-менеджмент страны.

А вот дальше происходит нечто немыслимое по нынешним временам.

После начала Первой мировой войны 42-летний директор и член правления Сибирского торгового банка, официальный миллионер и находящийся на пике своей карьеры банкир Владимир Тарновский вдруг заявляет, что он офицер запаса и уходит добровольцем в действующую армию.

Почти год кормит вшей в окопах. И лишь после одного из сражений, когда от полка осталось только 250 человек демобилизован из армии по медицинским показаниям.

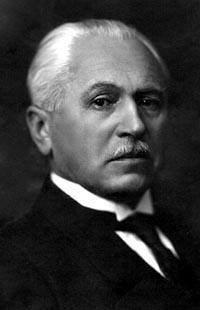

Владимир Тарновский

Октябрьскую революцию не принял, но и эмигрировать не стал, хотя, сами понимаете, было и куда и на что уехать. Наоборот - возвращается из Финляндии, где его застала революция, в Россию. В итоге Тарновский откликнулся на призыв Советской власти к российской интеллигенции вернуться на службу России и становится рядовым совслужащим - бывшему миллионеру удается устроиться лишь скромным агентом для поручений на Московско-Виндаевско-Рыбинскую железную дорогу.

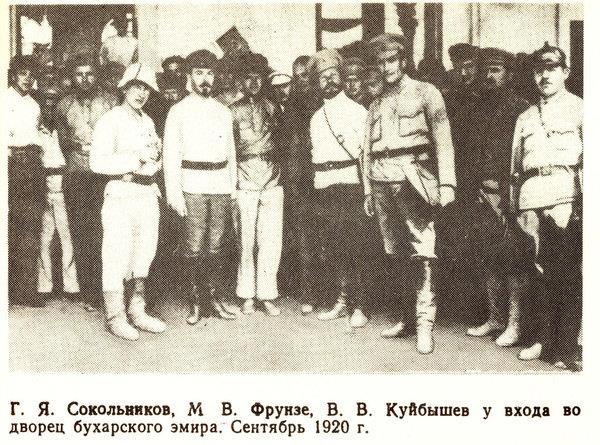

В 1920 году его назначают председателем финансовой секции Петроградского отделения Института экономических исследований Народного комиссариата финансов РСФСР. А в конце 1921 года во главе Наркомфина РСФСР встал 33-летний Г.Я. Сокольников, окончивший курс докторанта экономических наук в Сорбонне.

Григорий Сокольников

Недавний командующий Туркестанским фронтом хорошо умел гонять басмачей, но, несмотря на образование, в экономике не был большим докой. Ленин даже писал Каменеву: «…наш милый, талантливый и ценнейший т. Сокольников в практике торговли ничего не смыслит. И он нас погубит, если ему дать ход».

Но у Сокольникова, как и у других большевиков, было одно ценное качество - будучи запредельными романтиками в сфере идеологии, они были жесткими прагматиками в реальной политике и не стеснялись привлекать специалистов.

Именно Сокольников собрал группу экономистов, в которую входили в основном специалисты «старой» школы. Именно он поставил во главе этой группы Владимира Васильевича Тарновского и дал ему карт-бланш на ликвидацию финансового коллапса в стране.

И именно тогда Тарновский сделал главное дело в своей жизни.

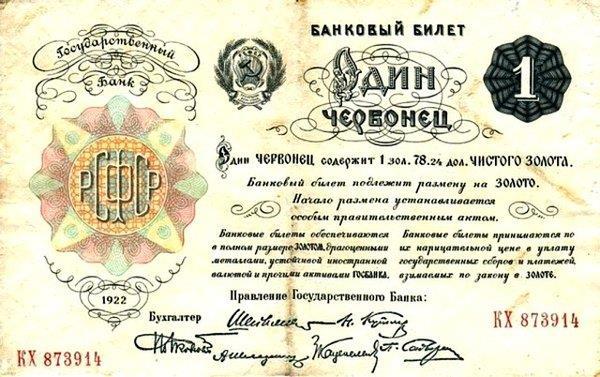

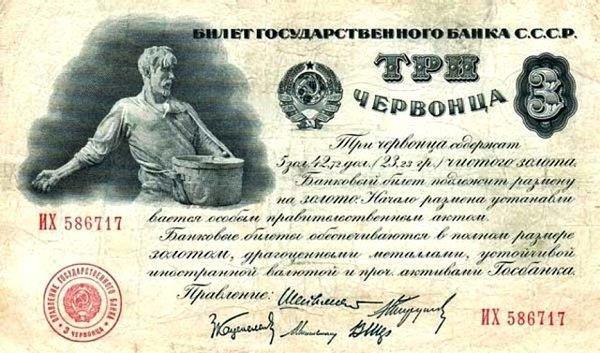

Он разработал детальный план введения знаменитого конвертированного "советского червонца" и спас Советскую республику от экономического краха.

Монета золотого червонца

Банкнота золотого червонца

Уже через год червонец стал первой и последней советской конвертируемой валютой. С апреля 1924 года курс червонца начинает котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже – червонец стоял на уровне, превышающем его долларовый паритет. В 1924-25 годы неофициальные сделки с червонцем совершались в Лондоне и Берлине. В конце 1925 года был принципиально решён вопрос о его котировке на Венской бирже. К тому времени червонец официально котировался в Милане, Риге, Риме, Константинополе, Тегеране и Шанхае. Советский червонец можно было разменять или приобрести практически во всех странах мира.

А еще через четыре года, в 1929 году, в стране прошла знаменитая "чистка", воспетая Ильфом и Петровым. 10 октября 1929 года В.В. Тарновский был «вычищен» с государственной службы по «первой категории» - что означало запрет на работу в любых государственных, кооперативных и общественных организациях, лишение пенсии, выходного пособия и пособия по безработице.

В 1935 году В.В. Тарновский, как "бывший", был приговорён к высылке из Ленинграда на ПМЖ в Северный Казахстан, но благодаря заступничеству жены Горького решение было пересмотрено, и старик никуда не поехал.

Ему вообще повезло, если можно так сказать - он единственный из "отцов финансовой реформы" не только не попал под расстрел, но даже не был репрессирован. Умер у себя дома в постели 19 марта 1954 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Поймите правильно - я не утверждаю, что "отец советского червонца" и романтик-поручик, самовольно вторгшийся в Афганистан - это один и тот же человек. Совпадают только фамилия, воинское звание и примерный срок увольнения из армии.

Скорее всего - это два разных человека.

Но, согласитесь, обе истории стоили того, чтобы ненадолго вытащить их из забвения.

_____________________

P.S. Вы только что прочли одну главу из моей новой книги. Я запустил на "Авторе тудей" две книги: "Служба забытых цитат", где будут всякие забавные исторические цитаты, и "Жизнь примечательных людей", где будут истории о людях вроде той, что вы только что прочли. Истории жизни самых разных людей, часто невообразимо далеких друг от друга. Объединяет их только одно - их биография стоит внимания.

А если вам больше интересен жанр ЛитРПГ, то я сейчас выкладываю первый том из своей серии "В бой идут...".

Подписывайтесь, все три книги обновляются ежедневно.