ПроДраки. Борьба нанайских мальчиков глазами Кошки из будочки

Автор: Ворон ОльгаБОРЬБА НАНАЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ

Часто ли вы слышали выражение «борьба нанайских мальчиков»? А знаете ли о какой борьбе идёт речь и почему это выражение имеет несколько разный смысл для людей далёких от боевых искусств и близких к ним?

Когда я это выражение впервые услышала, то была довольно мала и неопытна и мне потребовалось объяснение знающего взрослого человека для понимания. А недавно мне захотелось проверить своё понимание и я начала листать страницы неохватной сети Интернета… И то, что я нашла, мне показалось достаточно интересным, чтобы поделиться.

В современности под выражением «борьба нанайских мальчиков» понимают имитацию бурной деятельности, при которой происходит борьба «сам с собой» - демонстративная, но не приводящая к результатам. Например, так часто называют в нашей стране борьбу чиновников с коррупцией (коррупционеры против коррупции, ага) или государственную борьбу с бедностью.

Появилось это выражение ещё в 70-годах в Советском Союзе и было связано с театрально-цирковым номером, который и имел название - «борьба нанайских мальчиков». Впервые этот номер был показан, как предполагают, знаменитой на весь СССР труппой народного нанайского театра села Найхин ещё в 40-е года.

Этот театр сам по себе определённого рода достопримечательность и достояние - труппа была образована как местный театральный кружок ещё в 30-х годов выпускниками Ленинградского института народов Севера и, самостоятельно создавая свой репертуар на основе северного быта, сказок, поверий и религиозных обрядов, фактически сделала из местного фольклора особый вид искусства, изящно вправив его в оправу театральной деятельности. Именно они открыли миру уникальный пласт северной культуры.

Сами писали пьесы, сами создавали цветные красивейшие (черно-белые фотографии не передают их богатства) костюмы, писали и играли музыку на национальных инструментах, делали спектакли на двух языках (!) русском и нанайском. Даже в годы войны, имея существенную нехватку в людях (очень много ушло на фронт, многие не вернулись) – найхинский театр продолжал ставить спектакли, выдавая по новому спектаклю в месяц! Они демонстрировали свои работы в разных условиях – и в Доме Народного Творчества, и в учебных заведениях, и в поле… Несмотря на свою крайнюю удалённость от центров, они учились и работали над художественной выразительностью своих сцен.

В их программе выступлений было много «малых форм» - сцен, показывающих быт или обряды нанайского народа – «танец мастериц, выделывающих кожу», «женский танец с корзинами», «охотники на промысле», «поединки охотников», «танец с погремушками» и – в том числе - «борьба нанайских мальчиков». Сейчас уже нельзя точно сказать – кто первый выступил с этим уникальным номером, но известно, что номер произвёл впечатление. Он требовал необычайной пластики, высокой гибкости и определённых познаний.

В середине 70 годов этот номер был впервые показан будущим балетмейстером и заслуженным артистом РФ Александром Викторовичем Матус-Марчуком (род. 5 августа 1961, Владивосток) в рамках выступления школы-студии Государственного академического ансамбля народного танца имени И. А. Моисеева, тогда ещё юным начинающим солистом ансамбля. Этот номер был записан и показан по центральному телевидению.

И с этого момента началось его триумфальное шествие – было множество подражателей, показывающих схожие номера.

Итак. На сцену вдруг из-за кулис выкатываются двое мальчиков, сцепившихся в национальной борьбе на поясах. Они сурово носятся по сцене, пытаясь один другого побороть и положить на пол на обе лопатки. Но это не удаётся ни одному. Они часто попадают в забавные положения, смеша зрителей. А в конце вдруг один поднимает другого над собой, срывает часть костюма и оказывается, что всё это время мы видели на сцене одного ловкого актёра, удачно замаскировавшегося костюмом под двух персонажей!

Весело, забавно. Посмеялись и всё.

Но…

«Борьба нанайских мальчиков» - это не просто забавный номер, в котором актёр может продемонстрировать свою гибкость. Это настоящий обрядовый танец, который выполнялся в Медвежьи Дни – праздник проводов медведя, традиционный для народов Дальнего Востока.

Медвежий праздник – праздник чествования медведя, как первопредка. Ну и, конечно, убийство медведя с «отпусканием» его души в места его будущей духовной охоты. Нанайцы долгое время верили, что сами они и медведи – родственные народы, одни из которых сохранили старый уклад (медведи), а другие (люди-медведи, нанайцы) – стали жить по-другому. Поэтому так важно было при убийстве медведя устроить ему и его душе праздник как при встрече с родичем...

При этом, сам обряд был строго выверен. Заблаговременно искали берлогу со спящим медведем. После охотники собирались, одевались по канону, выбирали лучшего и давали ему обрядовое копьё. Как убивали медведя, то начинали кричать по вороньи, чтобы все остальные звери в лесу и душа самого медведя решили, что убийцы не люди-медведи, а люди-вороны и стали бы преследовать ворон, а не людей. Медведя частями приносили в поселение и устраивали торжество, на котором чествовали его как родича, но, при этом, питались его мясом…

Ещё одним вариантом было взять из лесу медвежонка, вырастить его в поселении и по достижении пятилетнего возраста, убить – т.е. с точки зрения мистического мышления «отпустить его к его предкам и родичам в места обильной охоты»…

Вот на таких торжествах обязательно и присутствовали особые традиционные пляски. Например, уже упоминаемый в репертуаре найхинского театра «танец с погремушками» должен был успокоить и развеселить дух медведя. А танец «борьба нанайских мальчиков» так же исполнялся кем-то из молодых охотников перед началом настоящих соревнований борьбы на поясах среди мужчин для увеселения духа медведя и демонстрации ему родственности всех живущих, о мимолётности и условности борьбы меж медведей и людей…

Итак, обрядовый танец мальчиков прошёл и начинаются настоящие игрища – состязания борцов национальной борьбы – ВАЧАМАЧИ.

Базовая часть национальной традиционной борьбы - борьба в обхват - у нанайской народности носит название «вачан». Отличается огромным разнообразием правил в зависимости от территориальной принадлежности соревнований. Борьба проходит, как и у большинства народов – в обхват, с удержанием противника за его пояс и требует уложить противника на землю разными доступными честными, оговорёнными заранее способами. Победитель, сумевший одолеть большинство противников, получал титул чемпиона – «имдари», что означает - человек, который искусно борется.

Вачимачи – часть древнейшей ритуализованной традиционной для практически ВСЕХ народов земли первобытной силовой борьбы.

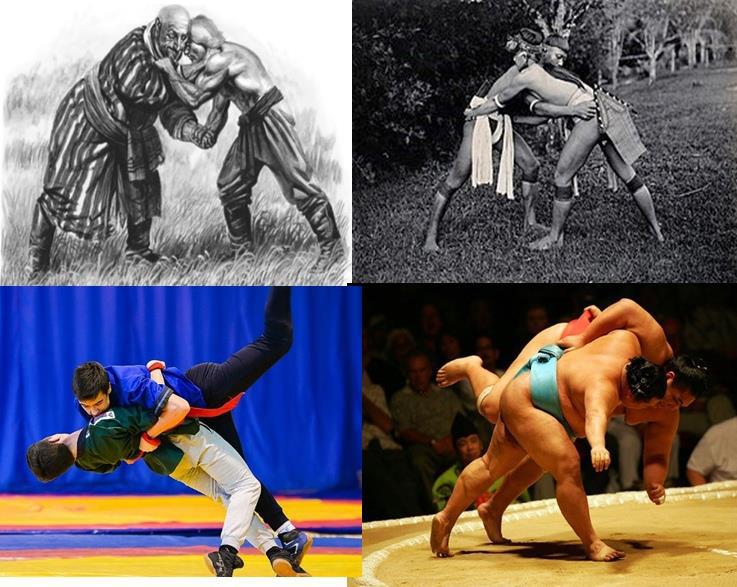

Если посмотреть на традиции состязаний разных стран и континентов, то мы найдём только одну сходящуюся для всех воинскую практику – борьбу на поясах. Она присутствует в культурах Евроазиатского, Африканского и Американских континентов. Практически все народы сохранили эту традицию, и до сих пор многие культивируют её.

Знакомые всем японская борьба сумо, казахская народная борьба курес или тувинский хуреш - всё это отголоски единой боевой системы, единого Правила для всех наших предков.

Русская борьба не носила какого-то отдельного названия и так и именовались сходки силового соперничества – «на поясах» (в разных областях могли называть – на поясках, на кушаках, за-поясок), но существовала на тех же правилах, единых для всех народов:

Двое встречаются и, всё время поединка находясь в схватке, держат друг друга за пояс, и каждый из соперников пытается повалить другого на землю и тем – победить.

Практически, борьба на поясах была и остаётся единственной формой настоящего поединка за правду, справедливость и иерархическую легитимность.

Причиной этого являются:

- прозрачность правил (по сравнению с другими видами боевых состязаний)

- запрет на прямой обман – только силовое противостояние и оговорённые заранее уловки (подножка, подсечка и т.д. – как определяется заранее или по обоим известным правилам)

- отсутствие необходимости в сложных условиях для проведения – не нужны ни ринг, ни особые поверхности, ни рефери

- малый травматизм.

Последнее – весьма важная задача была для первых сообществ людей в условиях, когда воинов-охотников высокого класса было мало и их жизнь ценилась для общества.

При борьбе на поясах действительно сложно нанести серьёзную травму, если человек с детского возраста тренирован падать – как один, так и удерживая ношу другого человека, схожего веса.

Таким образом, борьба на поясах была доступна не только взрослым бойцам-борцам, но и детям – как наиболее легко изучаемый метод боевого состязания.

Да, борьба на поясах – это не боевое столкновение, а именно состязание, необходимость которого проявлялась на праздниках, при поиске справедливости, суда или столкновении интересов внутри тесных сообществ.

Борьба на поясах интересна так же тем, что в ней, несмотря на явные преимущества сильных над слабыми (запрет на уловки), тем ни менее, слабые подчас выигрывают. И именно это вызывает у народов, имеющих до сих пор мистическое мышление и рассматривающих борьбу на поясах как древний ритуал призыва божественной справедливости, чувство чудо, доказывающее присутствие божеского присмотра за борцами и людской Правдой.

В этом второй феномен обряда «борьбы нанайских мальчиков».

Демонстрацией духу медведя такого обрядового пляса участники медвежьего празднования обращались к божественной справедливости. Когда первыми на обрядовое состязание вышли «мальчики» (один охотник в костюме двух детей, сцепленных в борьбе, но все делают вид, что это всё-таки двое мальчиков) и никто из них не смог победить – этим люди показывают духам и божествам, что: мы – дети ещё, и без вашего благословления (силы, помощи, поддержки) не можем победить, не может отстоять каждый свою правду.

Этим обрядом не просто открывали борьбище, но и призывали божества на помощь (а что может быть сильнее, чем зов детей?!) для того, чтобы божества/духи осенили своим присутствием все дальнейшие состязания. Так заранее считалось, что все последующие победители побеждают не сами по себе, а исключительно с помощью божеств, которые помогают лучшим и допускают к победе только тех, чей дух силён или чья правда – правдивее.

Так что за шуточным цирковым номером стоял совсем не шуточный религиозно-мистический обряд, предваряющий не только обычные состязания, но судебные поединки, тянущиеся из глубины веков…

…

Когда же я вошла в мир боевых искусств и познакомилась с профессионалами – тренерами различных боевых систем, то несколько раз натыкалась на выражение «борьба нанайских мальчиков» с неожиданной для меня точки зрения. Спецы использовали это высказывание в значении «исключение из правила» или «феномен, разрушающий теорию».

Но – почему?!.

:-)

А об этом - в продолжении темы в произведении Кошка из БУДОчки :-)

Все материалы в тексте – из сети этнографических материалов, найденных на просторах сети Интернет и собственной памяти )

Иллюстрации – из свободного доступа.

Материал исключительно НЕКОММЕРЧЕСКИЙ, написанный с целью самообразования

Всем - ЗДОРОВЬЯ!