Спортивно-тренировочное оружие и патроны в СССР до войны.

Автор: любой господиСтатья посвящена тому, как развивалась стрелковая подготовка в довоенном СССР, будет полезна авторам, чьи попаданцы готовят страну к войне.

1. Стрелковый спорт в СССР в предвоенные годы.

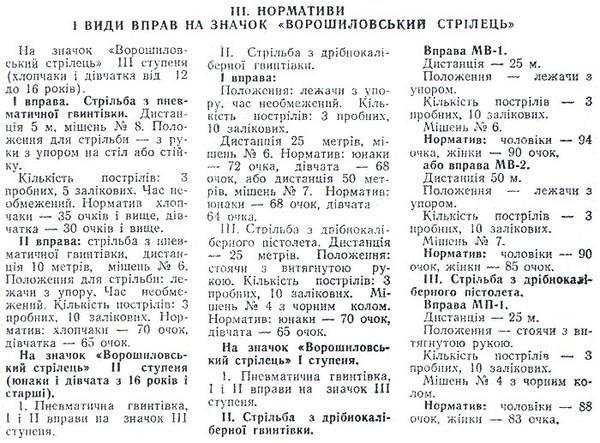

После событий Октябрьской революции среди молодежи очень активно пропагандировалась и всячески поощрялась оборонно-массовая работа. Лидирующее место в военной подготовке трудящихся в середине 20-х заняла спортивная стрельба. В 1927 г. было организовано добровольное общество Осоавиахим, которое стало руководить стрелковым спортом в стране. К 1928 году в СССР действовало 2,5 тыс. тиров, в которых тренировались около 240 тыс. человек. С целью поощрить самых лучших было изготовлено очень большое количество различных наградных знаков. 19 декабря 1932 г. Центральный совет Осоавиахима учредил значок «Ворошиловский стрелок» I и II ступеней, а 11 июля 1934 г. — «Юный ворошиловский стрелок». В течение первых двух лет было подготовлено свыше 500 000 ворошиловских стрелков, а с 1935 по 1941 г.— около 9 миллионов. Из призванных в Вооруженные силы в 1940-м году москвичей 91 % имели значок "Ворошиловский стрелок.

Однако для подготовки даже одного стрелка необходимо израсходовать много патронов. Цена одного (!!!) армейского винтовочного патрона равна булке хлеба, а в начале ХХ века равнялась цене трех булок.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА СТРЕЛКОВ-СПОРТСМЕНОВ НЕОБХОДИМО БЫЛО ОРУЖИЕ ПОД ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ БОЕПРИПАСЫ.

Не секрет, что стрельба боевыми патронами в мирное время довольно дорогое удовольствие. И не только потому, что патрон стоит денег, а оружие изнашивается. Но и потому, что в расположении войск хорошо, если удается устроить пистолетный тир: винтовочное стрельбище требует пространства, которого часто нет, так как гарнизоны располагаются в населенных пунктах. Кроме того, требуется учесть рикошеты, излёт пуль, обеспечить безопасность. А в случае применения мощного патрона это очень затруднительно, и приемлемые условия стрельбы могут быть только в условиях полигона… До полигона же еще нужно добраться, что не всегда реально в условиях боевой подготовки войск и требует некоей централизации.

Как результат, боевые стрельбы, чаще всего, проводились в летних лагерях, где имелись оборудованные стрельбища.

Однако с ротных офицеров никто не снимал обязанности обучения солдат меткой стрельбе, причем такие тренировки требуется проводить регулярно, иначе навык, с таким трудом приобретенный, со временем исчезает. Причем кроме ротного обучения, таковое проводилось и взводными, и основная обязанность по первичной стрелковой подготовке солдат лежала именно на них. А только лишь «насухую» солдата стрелять не научишь.

Очевидно, что для такого обучения требовались средства, доступные в условиях казарменного расположения войск, не требующие длительных передвижений на стрельбище или особых условий (специальных тиров в расположении войск).

Именно потому военные и инженеры стали искать способ стрельбы в условиях казармы или импровизированного тира с применением патрона, который позволял выстрелить пулей, не имеющей излишка энергии.

По сути дела, устройства эти шли по двум путям развития:

1) Вкладной стволик или патрон-стволик для пули малого калибра .

2) Короткобойный патрон в штатной гильзе под уменьшенный заряд пороха (можно суррогатного) и облегченную пулю штатного калибра.

Первый способ получил распространение в артиллерии, а вот второй применялся при обучении стрельбе из армейских винтовок.

Первое время после принятия на вооружение трехлинейной винтовки обр. 1891 г. для практических стрельб на короткие дистанции (до 150 м) использовали короткобойные патроны. Такие патроны состояли из штатной гильзы с капсюлем, круглой свинцовой пули весом 2.85 г, бумажного пыжа и заряда холостого полудымного пороха марки Х (быстрогорящий порох для холостых патронов) весом 0.78 г. Однако такой патрон имел ряд существенных недостатков: частые срывы пуль с нарезов (ввиду малой площади ведущей части круглой пули), сильное свинцевание канала ствола и загрязнение пороховым нагаром.

В начале 1900-х гг. были попытки изобрести новую модель короткобойного патрона, который бы удовлетворял следующим требованиям:

– хорошая кучность боя на дистанциях до 100-150 м;

– низкая стоимость;

– возможность снаряжения короткобойных патронов в каждой войсковой оружейной мастерской;

– слабое пробивное действие пули, чтобы можно было пользоваться простейшим тиром;

– сохранность канала ствола винтовки после нескольких тысяч

выстрелов;

– легкость (простота) чистки ствола после стрельбы.

На основании этих критериев были предложены различные конструкции практических патронов.

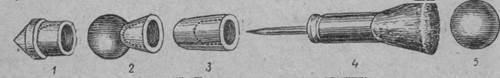

Короткобойные патроны Русской армии: 1 – первоначального образца, с круглой пулей, 2 – патрон с пулей Тарасова, 3 – патрон с легкой свинцовой пулей, 4 – патрон с пулей “Марга”, 5 – пуля Тарасова, 6 -пуля Тарасова с браком (не проштампованы боковые отверстия), 7- свинцовая пуля.

Из предложенных образцов наилучшими оказались короткобойные патроны системы Тарасова. В 1906 г. они были рекомендованы ГАУ для принятия на вооружение российской армии. Патроны системы Тарасова обр. 1906 г., или «патроны для стрельбы уменьшенным зарядом», состояли из гильзы, капсюля, заря-да холостого пороха весом 0.3 г и пули. Главным элементом этого патрона была специальная свинцовая тупоконечная пуля весом 4.77 г. В головной части пули имелась полость, заполненная просальником из смеси сала и поташа. Поташ был введен в состав просальника для нейтрализации кислотных остатков порохового нагара и, соответственно, препятствования образования ржавчины в канале ствола. На ведущей поверхности пули были выполнены четыре сквозных симметричных отверстия размерами 1х1.5 мм. При выстреле пуля деформировалась, и осалка выдавливалась через боковые отверстия к нарезам, что предотвращало свинцевание ствола. Также известны варианты пуль Тарасова из олова весом 3.0 г и сплошные тупоконечные свинцовые пули с коническим углублением в донной части. К достоинствам короткобойных патронов системы Тарасова относилась возможность безопасной стрельбы на небольших по пространству местах. Для тира достаточно сделать заслон из дюймовых сосновых досок. Патроны имели хорошую меткость на дистанции до 150 шагов.

Для стрельбы патронами Тарасова использовались обычные боевые винтовки.

Характеристика патрона Тарасова :

Диаметр пули: 7,87 мм

Масса патрона: ≈13,5

Длина патрона: 62,8 мм

Масса пули: 3,0-4,7 г

Марка пороха: Х

Масса порохового заряда: 0,3 г

Однако короткобойные патроны обр. 1906 г. обладали и рядом недостатков. Перед выстрелом необходимо было встряхивать винтовку дулом вверх, чтобы малый пороховой заряд осыпался к затравочным отверстиям гильзы. Пули должны были очень точно штамповаться на заводе, а перед снаряжением тщательно отбраковываться. При стрельбе пули Тарасова дают некоторое отклонение вправо из-за отсутствия отдачи, т. к. винтовки для стрельбы боевым патроном пристреливались со штыком. Также существенным недостатком короткобойных патронов являлся малый срок хранения. Под действием температуры окружающей среды осалка из пули проникала в порох, а прожиренный порох значительно ослабевал, так что пуля при выстреле нередко застревала в стволе винтовки. Несмотря на недостатки, патрон с пулей Тарасова находился на вооружении русской, а затем и Красной армии, по меньшей мере, до середины 1920-х гг.

Вслед за патроном с пулей Тарасова разработан еще один практический патрон с пулей из целлулоидина — смеси целлулоида и графита. Также этот патрон имел обозначение «патрон с уменьшенным зарядом и пулей «Марго» или «патрон с уменьшенным зарядом и легкой пулей» («тяжелой» пулей считалась свинцовая пуля Тарасова).

За основу русского практического патрона с пулей «Марга» был взят аналогичный по конструкции голландский практический патрон 6.5х54R — Margageweerpatroon (Scherpe Patroon № 7) с пулей из целлулоидина, принятый на вооружение голландской армии в 1900 г. Пуля получила название «Марга» по фамилии ее изобретателя — отставного капитана бельгийской армии.

Русский патрон с «легкой» пулей состоял из гильзы, заряда холостого пороха Х весом 0.44 г, войлочного пыжа, просальника под пулей и тупоконечной пули из целлулоидина длиной 16.86 мм и весом 0.94 г. В литературе также описаны варианты снаряжения этого патрона зарядом бездымного пороха Х2 весом 0.3г или револьверного пороха Р весом 0.2г.

Для снаряжения короткобойных патронов чаще всего использовались отобранные стреляные гильзы от боевых или холостых патронов. Для этого отбирались ровные гильзы, без трещин или каких-либо других видимых недостатков. Перед снаряжением корпуса гильз обжимались, дульца гильз холостых патронов распрямлялись. После обжимки ската гильзы на дульце гильзы появлялся характерный поперечный поясок — след от изгиба патронника винтовки.

Таким образом, «армейский релодинг» продолжал существовать, тем более, что экономически намного выгоднее было обеспечить войска компонентами патрона при многократном использовании гильзы, чем тратиться на изготовление патрона целиком и его перевозку через огромную страну.

В конце 1922 года по поручению Всесоюзной стрелковой секции ВСФК при ЦИК СССР комиссией в составе Бутурлина С.А., Смирнского А.А., Каша А.М. и Скворцова Б.Н. был разработан учебно-боевой патрон с короткобойной пулей. Пуля Бутурлина-Смирнского состояла из латунного стаканчика и свинцового сердечника круглой формы. Патроны снаряжались порохом для холостых патронов. Пуля дополнительно крепилась в гильзе двумя точечными кернами с шагом 180°.

Характеристика учебно-боевого патрона Бутурлина-Смирнского :

Диаметр пули: 7,85 мм

Масса патрона: 16,0 г

Длина патрона: 58,5 мм

Масса пули: 4,0-5,0 г

Марка пороха: Х

Средний вес порохового заряда: 1,8 г

Учебно-боевые патроны изготавливались путём переснаряжения стреляных гильз. Некоторые гильзы подрезались по длине. Наиболее поздние образцы патронов переснаряжались в гильзы различных заводов датированные концом 20-х годов. Предположительно, изготовление патронов было прекращено в начале 30-х годов.

Однако реально понизить стоимость стрелковой подготовки удалось только с применением малокалиберного оружия под 5,6×15,6 мм малокалиберный унитарный патрон кольцевого воспламенения.

3. Малокалиберный патрон.

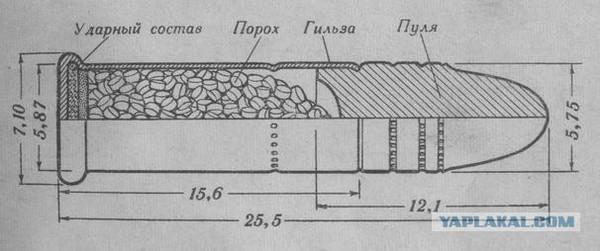

.22 LR (англ. long rifle — «длинный винтовочный»), 5,6×15,6 мм R — малокалиберный унитарный патрон кольцевого воспламенения 22-го калибра (5,6 мм).

Патрон был разработан в 1887 году фирмой «J. Stevens Arm & Tool Company» и является мировым рекордсменом по числу выпущенных и израсходованных патронов. В настоящее время этот патрон — один из немногих оставшихся в широком использовании патронов кольцевого воспламенения.

Характеристики:

Длина патрона, мм: 25,4

Настоящий калибр пули, мм: 5,72

Масса пули, г: 2,6

Длина гильзы, мм: 15,57

Диаметр дульца гильзы, мм: 5,72

Диаметр основания гильзы, мм: 5,74

Диаметр фланца гильзы, мм: 7,1

Масса порохового заряда, г: 0,11 (изначально 0,32 г дымного пороха)

Начальная скорость пули, м/с: 280(револьвер), 310 (винтовка)

Энергия пули, Дж: 102(револьвер), 125 (винтовка).

Во второй половине 1920-х гг. производство малокалиберных патронов было сосредоточено сразу на двух государственных патронных заводах — Подольском заводе № 17 и Тульском патронном заводе. Также малокалиберные патроны выпускал Пистонный и снаряжательный завод «Красный снаряжатель» (с 1933 г. — завод № 46) в г. Кунцево, который находился в аренде Акционерного общества «Торгохота».

Кроме того, Сергиевский завод № 11 и Шостенский завод № 9 занимались «капсюлированием малокалиберных патрончиков». Вероятнее всего, патронное оборудование поставлялось из Германии, с которой СССР в то время имел тесное военно-техническое сотрудничество, а позднее, в 1938 году, различное патронное оборудование закупалось и в США. И в том, и в другом случае была высока вероятность поставок оборудования именно под 5,6-мм патроны, поскольку в довоенный период проблема повышения качества отечественных малокалиберных патронов была крайне актуальна и могла быть решена лишь наличием современного иностранного оборудования. Основным сырьем для производства гильз служила гильзовая латунь, которая поставлялась с двух предприятий: латунь марки Л68 поступала с Тульского патронного завода, а латунь марки Л62 — с Первого государственного меднообрабатывающего завода (бывшего Товарищества латунного и меднопрокатного заводов Кольчугина). В начале 1930-х в СССР начали производить малокалиберные гильзы из томпака, а немного позднее были отработаны и патроны в стальных омедненных гильзах.

Кстати в цинк входит 4100 малокалиберных патронов против 300 винтовочных в обоймах.

Патрон отличается необычайно высокой меткостью на короткой дистанции, НО ГЛАВНОЕ - ОН В 20 РАЗ ДЕШЕВЛЕ ВИНТОВОЧНОГО !

4.Винтовка Смирнского.

В 1925 г А. А. Смирнский сконструировал малокалиберную винтовку на базе винтовки Мосина . Но эта винтовка не пошла в крупносерийное производство.

Калибр: 5,6мм.

Длина общая: 114см.

Длина ствола: 67см.

Масса общая: 3,6кг.

Однозарядная.

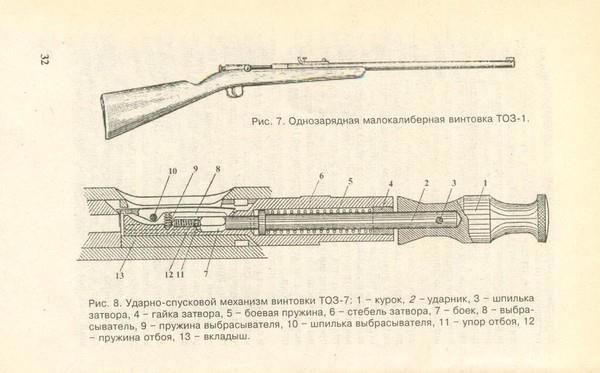

5. Винтовка ТОЗ-1.

Малокалиберная однозарядная винтовка конструкции В. Г. Селиванова и Я.И. Каневского. Была изготовлена на ТОЗ в 1927 году и принята массовому производству в качестве спортивной винтовки, для охоты почти не использовалась. В технологическом отношении винтовка была очень простой, хотя по кучности боя несколько уступала винтовке Смирнского . Прицельные устройства в винтовке ТОЗ-1 состояли из открытого прицела с треугольной прорезью и регулировочным по высоте винтом и треугольной мушки. Выбрасыватель — салазочного типа. Затвор — цилиндрический, продольно-скользящий, с поворотной рукояткой. Цевье — короткое. Ложа с прямой шейкой. Общий вес винтовки 2,4 кг.

6. Винтовка ТОЗ-7.

Уже через год винтовку ТОЗ-1 сменила в производстве ТОЗ-7. Малокалиберная однозарядная винтовка тренировочного типа под патрон 5,6x16 мм кольцевого воспламенения. Разработана на Тульском Оружейном Заводе в 1925-1926 гг., запущена в серию с 1928 г. Часто использовалась в качестве охотничьей малокалиберной винтовки.

Представляет собой видоизмененную Я.Каневским систему германской малокалиберной винтовки Геко. Винтовка сделана с некоторыми упрощениями деталей, но довольно прочно, не тяжелая (3 кг) и имеет кучный бой. Конструкция ТОЗ-7 намного превосходит таковую у ТОЗ-1. Отличительной ее особенностью явилось применение поворотного вкладыша в ствольной коробке. Заряжание винтовки значительно упростилось: патрон вкладывался через окно ствольной коробки и вкладыша и движением затвора досылался в патронник. При запирании затвора вкладыш поворачивался на 90° вокруг своей оси и закрывал окно ствольной коробки. Длина ствола 640 мм. Прицельный механизм состоит из прицела, регулировочного винта и мушки. Прицел представляет собою пластинку с гривкой, приклепанную к основанию, вставленному в паз ствола. В середине прицельной пластинки имеется навинтованное отверстие для прохода регулировочного винта; назначение регулировочного винта — поднимание и опускание прицельной пластинки для установки прицела по расстоянию.

Ложа березовая с простой шейкой, в ложу ввинчены две антабки для ремня.

7. ТОЗ-8.

ТОЗ-8 — советская однозарядная малокалиберная спортивная винтовка образца 1932 года, которая была разработана конструктором-оружейником Д.М. Кочетовым и серийно производилась на Тульском оружейном заводе. ТОЗ-8 отличается простотой устройства, является безотказной и надёжной в эксплуатации, в СССР на протяжении десятилетий она широко использовалась для начального обучения стрельбе в школьных тирах и системе ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ. Используется на охоте на мелкую дичь.

ТОЗ-8 получила более технологичный в производстве затвор, секторный прицел с установками от 25 до 250 м через каждые 25 м, мушка защищена намушником, спуск с предупреждением, рукоять затвора отогнута вниз для удобства заряжания не отрывая приклад от плеча, в дальнейшем березовое ложе получило утолщенное цевье и пистолетной формы шейку приклада.

Характеристики

Масса, кг 3,12

Длина, мм 1120

Длина ствола, мм 640

Патрон .22 Long Rifle

Калибр, мм 5,6

Принципы работы продольно-скользящий затвор

Начальная скорость

пули, м/с 310

Прицельная дальность, м 250.

Винтовка отличается просто великолепной меткостью. Выпущено около 1 млн. штук. На базе ТОЗ-8 в 1935 г была сконструирована промысловая пятизарядная винтовка ТОЗ-9.

Во время Великой Отечественной войны винтовками ТОЗ-8 охотно пользовались советские партизаны. Кроме высокой меткости винтовка отличалась очень тихим звуком выстрела, а малый вес патронов позволял носить с собой большой боезапас. Также на вооружении партизанских формирований встречались и пятизарядные промысловые винтовки ТОЗ-9. При оккупации территории СССР немцы захватили некоторое число винтовок, который использовали для учебных стрельб и вооружения полицейских подразделений под обозначениями Kleinkalibergewehr 205(r) и 206(r) (бывшие ТОЗ-8 и 9 соответственно).

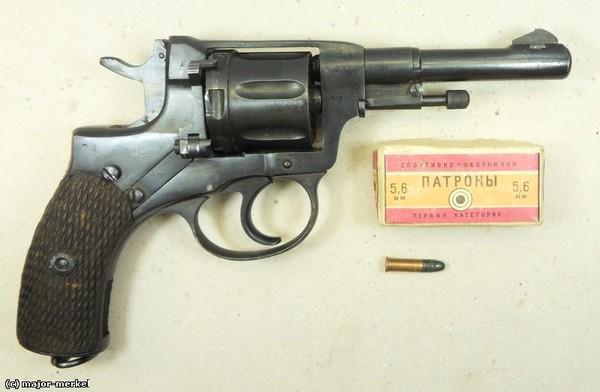

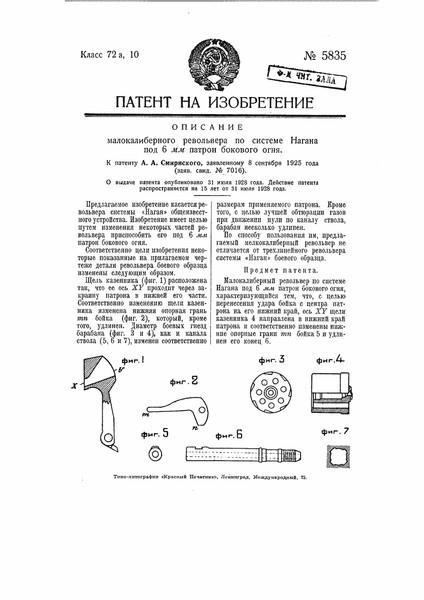

8. Малокалиберный револьвер "Наган".

В 1926 году один из основоположников советского стрелкового спорта, выдающийся стрелок и конструктор-оружейник А.А. Смирнский предложил проект переделки штатного армейского 7.62-мм револьвера под 5.6-мм патрон кольцевого воспламенения (.22 LR). Револьверы этого типа предназначались для первоначального обучения стрельбе из короткоствольного оружия и для спортивной стрельбы. От боевых револьверов новое учебно-тренировочное оружие, помимо калибра, отличалось в первую очередь наличием несамовзводного УСМ, уменьшенной высотой мушки, вкладышами в камерах барабана для патронов с гораздо меньшими габаритами и диаметром гильзы, чем у штатных патронов.

Полное название : 'учебно-тренировочный револьвер Нагана-Смирнского образца 1926 года'.

Особенные отличия от обычного револьвера наган образца 1895 года наган Смирнского имел в некоторых деталях,указанных в патенте:

1)Казенник(имел отверстие ниже обычного),

2)Боек (был немного длиннее обычного, и была изменена нижняя опорная грань),

3)Барабан(на некоторых наганах переделан из боевого,путем вставки втулок в барабан,на других - цельная деталь.),

4)Ствол(собственно, под 5.6 мм).

Всего 4 детали.

Однако,сам патент получен в 1925 году. Но тем не менее револьвер именно образца 1926.

Вполне заслуженно эти револьверы пользовались репутацией хорошего целевого оружия, с неплохой кучностью стрельбы и меткостью боя на дистанциях до 25 м, что было обусловлено не только хорошими качествами самого оружия, но и тем, что усилие спуска в учебно-тренировочном револьвере Наган-Смирнский составляло не более 1.5 кг. В 1925—1939 гг. выпущено 3500 шт. револьверов под 5,6-мм патрон кольцевого воспламенения.

РЕВОЛЬВЕР НАГАНА-СМИРНСКОГО обр.

1926 г.

(СССР, Тула)

Предназначен для спортивной стрельбы на дистанции 25 м. Разработан на базе револьвера обр. 1895 г. и отличается от последнего конструкцией ствола, барабана и ударного механизма.

Калибр 5,6мм

Число нарезов 4

Длина:

общая 230 мм

ствола 110мм

Масса 900 г

Емкость барабана 7 патр.

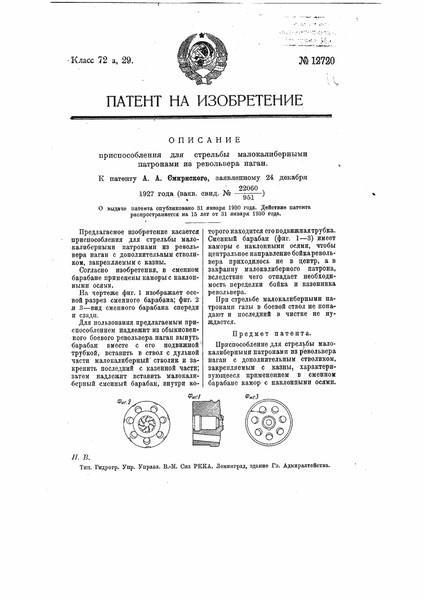

В 1930-х годах Научно-испытательной станцией по спортивному оружию Центрального Совета Осовиахима было создано специальное тренировочное приспособления для стрельбы малокалиберными патронами .22 LR из штатного 7.62-мм револьвера Наган.

Само приспособление представляло из себя следующее:

1)Стволик с внешним диаметром 7.5(?)мм и внутренним диаметром 5.6мм

2)'Гайкой' накручивающейся на стволик ,одновременно являющаяся продолжением стволика.

3)Барабан с наклонными каморами.

4)фальшмушка

Данный комплект предоставлял возможность переделать боевой наган не внося никаких изменений в обычные детали револьвера.

Использование комплекта:

'Для пользования предлагаемым приспособлением надлежит из обыкновенного боевого револьвера наган вынуть барабан вместе с его подвижной трубкой, вставить в ствол с дульной части малокалиберный стволик и закрепить последний с казенной части('гайкой' примечание TC); затем надлежит вставить малокалиберный сменный барабан, внутри которого находится его подвижная трубка, Сменный барабан имеет каморы с наклонными осями, чтобы центральное направление бойка револьвера приходилось не в центр, а в закраину малокалиберного патрона, вследствие чего отпадает необходимость переделки бойка и казенника револьвера.

При стрельбе малокалиберными патронами газы в боевой ствол не попадают и последний в чистке не нуждается.

Переделенный подобным способом наган имел достаточно высокую кучность боя, а также значительную живучесть. К недостаткам этой конструкции можно отнести чересчур высокую себестоимость изготовления малокалиберного комплекта-вкладыша для штатных револьверов, хотя подобная переделка и стоила меньше, чем производство новых 5.6-мм учебно-тренировочных револьверов Наган.

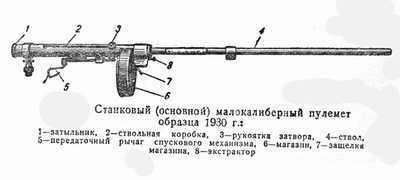

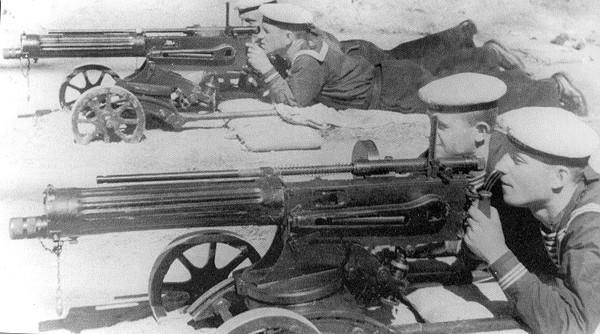

9. Малокалиберный пулемет Блюма.

Пулемёт Блюма — учебный заменитель боевого пулемёта, применявшийся РККА в довоенный период для подготовки расчётов станковых, ручных, танковых и авиационных пулемётов с использованием дешёвых патронов кольцевого воспламенения (типа .22LR). Содержал в своей конструкции целый ряд необычных решений, делающих его уникальным, единственным в своё роде образцом. Рядом авторов характеризуется как пример «произведения оружейного искусства».

Первую свою конструкцию М. Блюм создал в 1929 году. Она была предназначена для установки внутрь пулемёта Максима, вместо его штатных механизмов, почему и получила обозначение «пулемёта-вкладыша». Пулемёт-вкладыш имел очень компактные габариты ствольной коробки, обусловленные назначением, вследствие чего выбег затвора оказался минимален, а скорострельность явно излишней — 3 500—4 000 выстрелов в минуту. Впоследствии был введён замедлитель темпа стрельбы, с которым тот был доведён до 450—800 выстр./мин, но ценой усложнения конструкции оружия. Автоматика пулемёта использовала для работы отдачу свободного затвора. Боепитание осуществлялось из рейки с гнёздами на 25 патронов. Спусковой механизм позволял вести огонь очередями или одиночными выстрелами. В качестве основного преимущества «вкладыша» называлось создание полной иллюзии работы с боевым пулемётом при его использовании. Однако в серийное производство он не попал ввиду разработки более совершенного варианта.

В 1930 году был разработан новый, более совершенный, образец учебного пулемёта, уже не в виде вкладыша, а представлявший собой «паразитную» установку, крепившуюся к «Максиму» справа-сверху. У него ствольная коробка имела большую длину, что позволило дать затвору требуемый выбег и этим обеспечить приемлемый темп стрельбы — 600 выстр./мин — безо всякого замедлителя.

На базе этого образца были созданы варианты, заменяющие танковый, ручной, авиационный и другие виды пулемётов, имеющие унифицированную конструкцию.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЕМЕТА БЛЮМА

Калибр 5,6 мм

Патрон 22 LR (5,6-мм «длинный винтовочный»)

Масса тела пулемета без магазина 3,3 кг

Масса магазина 1,1 кг

Длина пулемета 946 мм

Длина ствола пулемета 645 мм (в варианте «карабина-пулемета» 400 мм)

Темп стрельбы 600 выстр/мин

Магазин отъемный барабанный

Емкость магазина 39 патронов

В 1933 году Ковровский инструментальный завод № 2 (ныне Завод им. В. А. Дегтярева) выпустил 33 пулемета Блюма, в 1934-м — 1150, в 1935-м — 1515. Пулемёт Блюма, несомненно, сыграл существенную роль в осуществлении успешной подготовки большого числа стрелков-наводчиков РККА.

10. Малокалиберный карабин-пулемет (автомат) Блюма.

Также был создан и малокалиберный «карабин-пулемёт»(автомат), являвшийся тренировочным вариантом пистолета-пулемёта. Темп стрельбы может регулироваться в пределах от 600 до 1200 выстрелов в минуту. При установленном темпе стрельбы в 1200 выстрелов в минуту очередь из 10 патронов выпускается в течение полусекуды. Из автомата можно вести огонь как автоматический, так и одиночный.

Вес автомата - 2,75 кг. Длина ствола - 400 мм. На переднем конце ствола имеется муфта с разрезным хомутом для крепления мушки. Прицел - открытый, с регулировкой по вертикали. Ложа - деревянная, с пистолетной шейкой. Магазин- дисковый, расположен снизу ствольной коробки.

Емкость магазина 40 патронов. Применялся во время войны диверсионными группами РККА и НКВД.

О малокалиберном пулемета Блюма - http://alex---1967.narod.ru/SMALLCALIBERMASGUN_1.pdf

11. Пневматическая винтовка "Спорт"(ПСР).

Пневматическая винтовка ПСР (Пневматическое Спортивное Ружье) выпускалась с 1934 по 1946 год с перерывом на время Великой Отечественной Войны ( с 1946 г стали выпускать ПСРМ). И является первой серийно выпускаемой пневматической винтовкой на Ижевском оружейном заводе. До воины винтовка выпукалась под названием "Спорт" и имела ложе с полупистолетной рукояткой, после войны на винтовку устанавливалось англиское ложе. Конструкция винтовки была позаимствована у германской винтовки <Диана 22> и немного упрощена, под станочный парк тех лет.

ТТХ ПСР:

Калибр, мм...................... 4.5

Длинна, мм.......................985

Высота, мм.......................180

Ширина, мм........................36

Длинна ствола, мм................400

Диаметр ствола, мм.................14

Кол-во нарезов.................... 12 (правое направление)

Длинна прицельной линии, мм......360

Масса, кг........................2,1

Начальная скорость, м/с..........140

Усилие спуска, Н (кгс).10-15 (1,0-1,5)

Материал ложа.................. берёза

Пули ПЗ-1

Вес пули........................ 0,312г

Для стрельбы из отечественных пневматических пистолетов и. винтовок калибра

4 5 мм применяются пули трех типов: расширительные («Диабло»), с хвостовым оперением (кисточки) и шариковые (дробинки).

Пули пневматического оружия: 1 2 и 3 - расширительные («Диабло»); 4-с оперением (кисточка) и 5- шариковая (дробинка) Пули «Диабло» имеют длину— 4,7 мм; диаметр головной части - 4,65-4,7 мм.

Шариковые пули (дробинки) имеют диаметр — 4,5—4,6 мм и вес —0,5-0,6 г.

Пули с хвостовым оперением представляют собой стальные стаканчики, оканчи веющиеся с одной стороны острием, а с другой — пучком (кисточкой) впрессованных шерстинок или вискозных волокон. Длина стаканчика 5—6 мм; длина кисточки 10—12 мм.

Именно пневматические винтовки благодаря низкой стоимости, предельной дешевизне боеприпасов, тира малого размера позволили организовать поистине массовую подготовку стрелков.

Ну а потом была война...

"Уходили мальчики – на плечах шинели,

Уходили мальчики – храбро песни пели,

Отступали мальчики пыльными степями,

Умирали мальчики, где – не знали сами…

Попадали мальчики в страшные бараки,

Догоняли мальчиков лютые собаки,

Убивали мальчиков за побег на месте.

Не продали мальчики совести и чести …

Не хотели мальчики поддаваться страху,

Поднимались мальчики по свистку в атаку,

В черный дым сражений на броне покатой

Уезжали мальчики, стиснув автоматы.

Повидали мальчики – храбрые солдаты –

Волгу – в 41,

Шпрее – в 45,

Показали мальчики за четыре года,

Кто такие мальчики нашего народа."

(Стихи Ю.Друниной "Мальчики")