Помол муки в раннее средневековье.

Автор: любой господи1. Зернотерка.

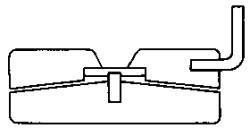

Зернотёрка (англ. grinding stone, mealing stone, milling stone, saddle quern; фр. meule) и курант — древнейшее приспособление для помола зерна. Применяется ещё с позднего палеолита. С неолита становится массовым предметом. Используются камни прочных пород: гранит, базальт, прочный песчаник и другие.

Курант, тёрочный камень (фр. courant — бегущий, текущий; англ. hand stone, mano, muller, rubbing stone, time stone) — верхний камень зернотёрки, может иметь любую удобную форму, но часто бывает продолговатым, с углублением в средней части и выступами на концах. Такая форма также появляется после длительной работы.

Нижний камень или плита зернотёрки может быть любой формы. Для его же профиля характерна вогнутая или корытообразная форма, появляющаяся в процессе эксплуатации. Вогнутая форма нижнего камня зернотёрки образуется за счёт работы длинным курантом, а корытообразная — небольшим. Небольшие перемещаемые зернотёрки обычно имеют элипсовидную форму и вогнутый профиль, за который их и называют в российской археологии "ладьевидными".

Менее распространён курант в виде плоской полукруглой плиты, которой производят размол путём качания её в вертикальном положении на плоском основании зернотёрки. Такой инструмент несколько напоминает ручные жернова с вертикальным верхним камнем.

В раннее средневековье зернотерка порядком устарела, но продолжала применяться в беднейших домах и войском в походе.

2. Ручная мельница или жернов.

Жёрнов (неправильно же́рнов, мн. ч. — жернова́) — парный круг, в большинстве случаев каменный, один из основных элементов мельницы. Ручной жернов появился в неолите и дожил до наших дней. В качестве камня, наиболее подходящего для изготовления жёрнова, обычно служит мелкозернистый кремнесодержащий, пористый, но при этом прочный, песчаник, либо окремнённый, содержащий окаменелости, известняк.

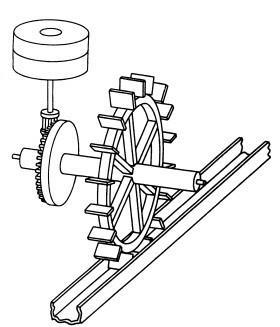

Поверхность жёрнова разделена глубокими желобами, называемыми бороздами, на отдельные плоские участки, называемые мелющими поверхностями. От борозд, расширяясь, отходят более мелкие желобки, называемые оперением. Борозды и плоские поверхности распределяются в виде повторяющегося рисунка, называемого гармошкой. У типичного мукомольного жёрнова имеется шесть, восемь или десять таких гармошек. Система желобов и желобков, во-первых, образует режущую кромку, а во-вторых, обеспечивает постепенное ссыпание готовой муки из-под жерновов. При постоянном использовании жернова требуют своевременного подтачивания, то есть подравнивание краёв всех желобов для поддерживания остроты режущей кромки.

Жернова используются парно. Нижний жёрнов устанавливается стационарно. Верхний жёрнов, он же бегун, — подвижный, и именно он производит непосредственное перемалывание. Подвижный жёрнов приводится в движение крестообразным металлическим «штифтом», установленным на головке главного стержня или ведущего вала, вращающегося под действием основного механизма мельницы (использующего энергию ветра или воды). Рельефный рисунок повторяется на каждом из двух жерновов, таким образом обеспечивая эффект «ножниц» при размалывании зёрен.

Жернова должны быть одинаково сбалансированными. Правильное взаимное расположение камней критически важно для обеспечения помола муки высокого качества.

Лучшим материалом для жерновов служит особенная каменная порода — вязкий, твердый и неспособный полироваться песчаник, называемый жерновым камнем. Так как каменные породы, в которых все эти свойства развиты достаточно и при том равномерно, встречаются редко, то хорошие жернова весьма дороги.

На трущихся поверхностях жернов делают насечку, то есть пробивают ряд углубленных бороздок, и промежутки между этими бороздками приводят в грубо-шероховатое состояние. Зерно попадает во время размола между бороздками верхнего и нижнего жернов и разрывается и разрезывается острыми режущими краями бороздок насечки на более или менее крупные частицы, которые размалываются окончательно по выходе из бороздок.

Бороздки насечки служат также как бы путями, по которым размалываемое зерно подвигается от очка к окружности и сходить с жернова. Так как жернова, даже из лучшего материала, стираются, то насечка должна быть возобновляема время от времени.

Также жернова изготавливаются из дерева с железными "зубами". Последние характерны для Франции.

Производительность ручной мельницы - 100 г муки за 50-60 оборотов.

3. Водяные мельницы.

Водяные мельницы раннего средневековья имели уже не трущиеся, а катящиеся жернова...

...и разделяются источнику энергии на приливные и речные (за счет течения реки).

3. 1. Приливные.

Приливные мельницы — это особый вид водяных мельниц, которые используют энергию приливов. Дамба со шлюзом возводится на пути приличной волны, либо используется рукотворный резервуар в устье реки. Когда приходит прилив, вода входит в мельничный пруд через специальные воротца, и воротца автоматически закрываются, когда прилив начинает спадать. Когда уровень воды достаточен, запертую воду начинают понемногу спускать, и она вращает водяное колесо. Самые ранние из известных приливных мельниц датируются 787 годом. Прежде всего это мельница монастыря Нендрам на острове Стрэнгфорд-Лох в Северной Ирландии. Его жернова имеют 830 миллиметров в диаметре, а горизонтальное колесо может создавать на пике работы мощность 7-8 лошадиных сил. Найдены останки и более старой мельницы, предположительно построенной в 619 году.

3.2. Речные.

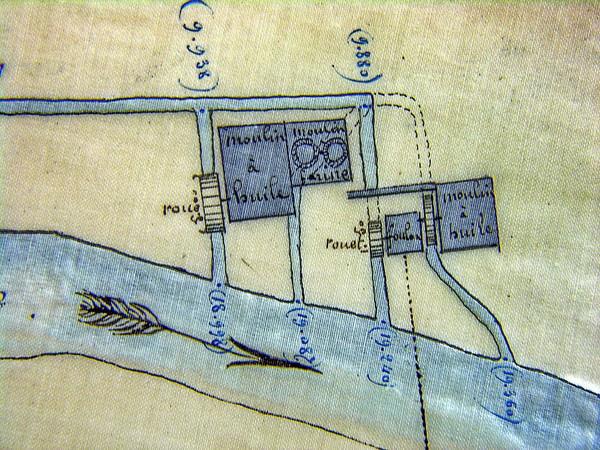

Речные действуют за счет течения реки. Для усиления потока на малых речушках сужали русло или рыли сужающийся отводной канал.

На больших равнинных реках использовали плавучие водяные мельницы с широким водяным колесом для лучшего использования слабого течения.

На зиму такую мельницу вытаскивают на берег, ремонтируют, смолят. После ледохода снова спускают на воду. Перетаскивают с помощью лошадей по-бурлацки вдоль берега от одной деревни к другой. Впервые появились во Франции в 6 веке.

Движитель.

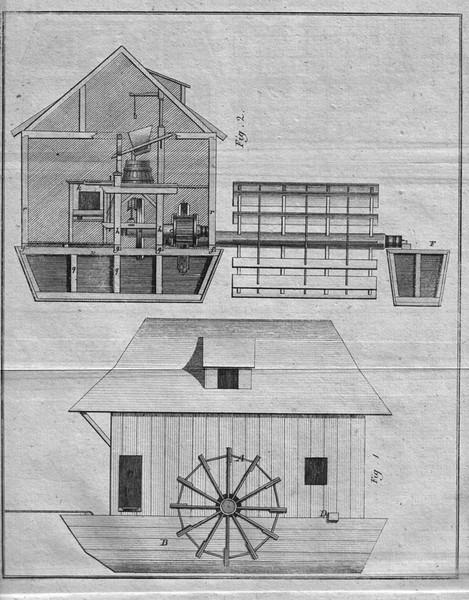

По типу привода водяные мельницы различались на мельницы с вертикальным водяным колесом, рассмотренным выше...

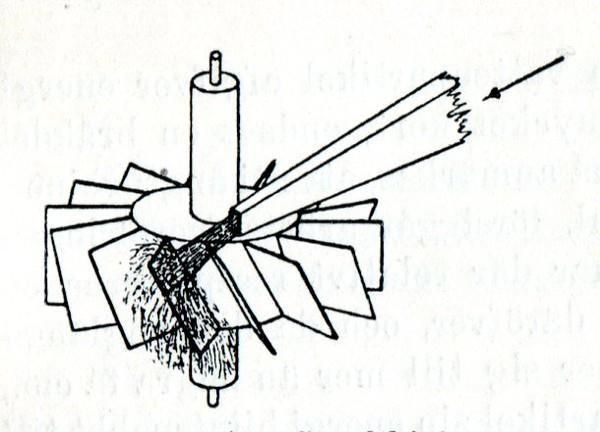

и горизонтальным водяным колесом.

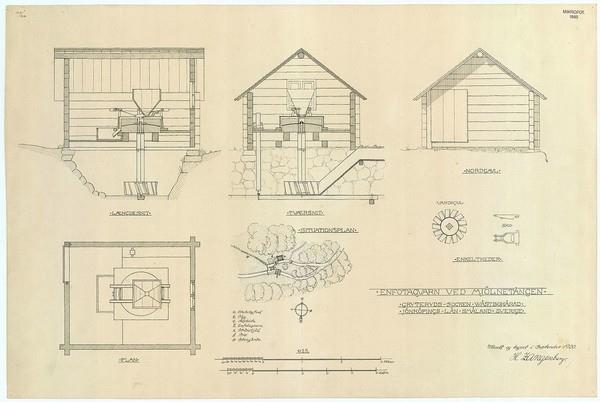

Мельницы с горизонтальным водяным колесом.

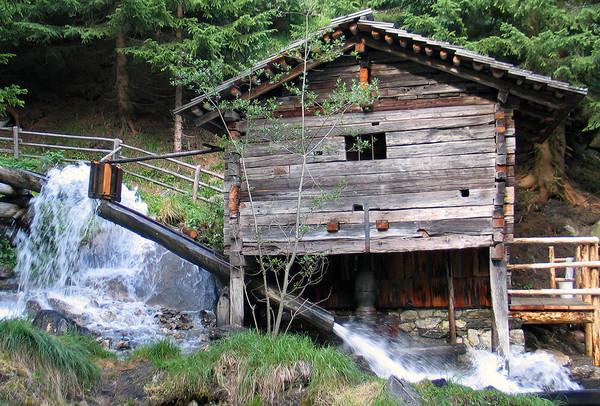

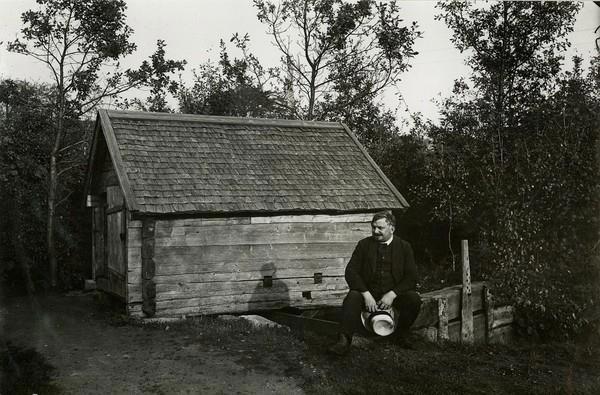

Мельницы с горизонтальным водяным колесом самые маленькие по размерам, но для их работы нужен быстрый поток воды.

Мельницы с горизонтальным водяным колесом самые маленькие по размерам, но для их работы нужен быстрый поток воды.

Все эти виды мельниц дожили до наших дней и вполне работоспособны.