К 150-летию Николая Черепнина

Автор: Игорь Резников 15 мая 1873 года в Петербурге родился Николай Николаевич Черепнин. Он один из самых ярких, своеобразных, даровитых русских композиторов «второго ряда» - тех, кем так богато русское музыкальное искусство XIX – первой половины ХХ веков, и которые, как я уже неоднократно писал, во многих других музыкальных культурах могли бы составить славу и гордость. Ученик Римского-Корсакова, близкий друг Глазунова и Лядова, музыкант, получивший признание многих своих выдающихся современников, в числе которых были С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, С. Василенко, С. Кусевицкий, М. Равель — Черепнин вписал в историю русской музыки XX в. одну из блестящих страниц как композитор, дирижер, пианист, педагог.

15 мая 1873 года в Петербурге родился Николай Николаевич Черепнин. Он один из самых ярких, своеобразных, даровитых русских композиторов «второго ряда» - тех, кем так богато русское музыкальное искусство XIX – первой половины ХХ веков, и которые, как я уже неоднократно писал, во многих других музыкальных культурах могли бы составить славу и гордость. Ученик Римского-Корсакова, близкий друг Глазунова и Лядова, музыкант, получивший признание многих своих выдающихся современников, в числе которых были С. Рахманинов, И. Стравинский, С. Прокофьев, С. Василенко, С. Кусевицкий, М. Равель — Черепнин вписал в историю русской музыки XX в. одну из блестящих страниц как композитор, дирижер, пианист, педагог.

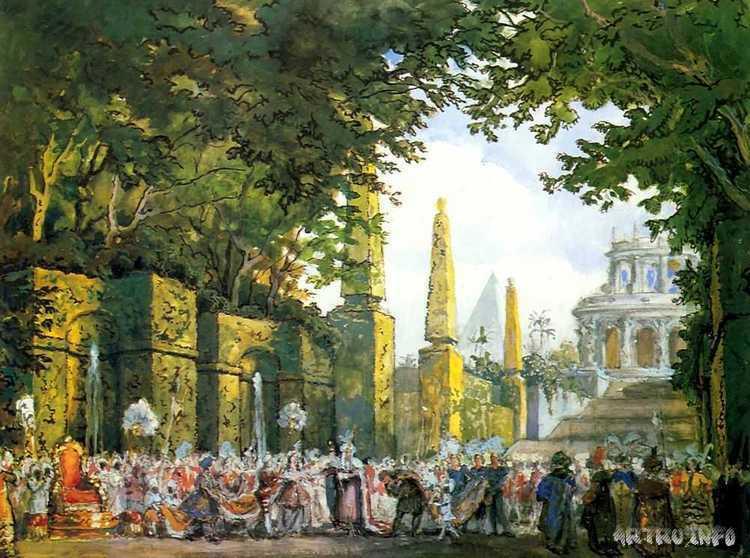

19 мая 1909 года весь музыкальный Париж восторженно аплодировал балету «Павильон Армиды», которым открылся первый балетный «Русский сезон», организованный талантливым пропагандистом русского искусства Сергеем Дягилевым. Создателями «Павильона Армиды», на долгие десятилетия укрепившегося на балетных сценах мира, был композитор и дирижер Н. Черепнин, вместе с прославленным балетмейстером М. Фокиным и художником А. Бенуа.  16 балетов, написанных Черепниным, составляют центр его творчества. Лучшие из них были с 1909 по 1915 год созданы для «Русских сезонов». Кроме «Павильона Армиды», это «Нарцисс и Эхо» и «Маска красной смерти». Непременная для искусства начала века романтическая тема разлада мечты и действительности претворена в этих балетах характерными приемами, сближающими музыку Черепнина с живописью французских импрессионистов К. Моне, О. Ренуара, А. Сислея, а из русских мастеров с картинами одного из наиболее «музыкальных» художников того времени Виктора Борисова-Мусатова.

16 балетов, написанных Черепниным, составляют центр его творчества. Лучшие из них были с 1909 по 1915 год созданы для «Русских сезонов». Кроме «Павильона Армиды», это «Нарцисс и Эхо» и «Маска красной смерти». Непременная для искусства начала века романтическая тема разлада мечты и действительности претворена в этих балетах характерными приемами, сближающими музыку Черепнина с живописью французских импрессионистов К. Моне, О. Ренуара, А. Сислея, а из русских мастеров с картинами одного из наиболее «музыкальных» художников того времени Виктора Борисова-Мусатова.

Владимир Черепнин рос в старинной дворянской семье. Его отец, известный врач, пользовал, в частности, Достоевского, дружил с Мусоргским и Валентином Серовым. Черепнин окончил юридический факультет Петербургского университета и композиторский факультет Петербургской консерватории. С 1899 заведовал оркестровым классом Придворной певческой капеллы. В 1905 году он приглашается преподавать в консерватории, а через три года становится ее профессором. Интересно, что это Николай Николаевич основал в Петербургской консерватории класс дирижирования (среди его учеников композиторы Прокофьев и Шапорин, знаменитые дирижеры Малько и Дранишников, которые в своих воспоминаниях посвятили ему слова любви и благодарности). В те же годы Черепнин стал членом Беляевского кружка и постоянным дирижером основанных М.П.Беляевым «Русских симфонических концертов». Дирижерская карьера Черепнина складывалась весьма успешно: кроме «беляевских концертов», он выступал в концертах Императорского Русского музыкального общества , в концертных циклах А.И.Зилоти и «Исторических концертах в Москве» С.Н.Василенко. В 1906–1909 он был дирижером в Мариинском театре.

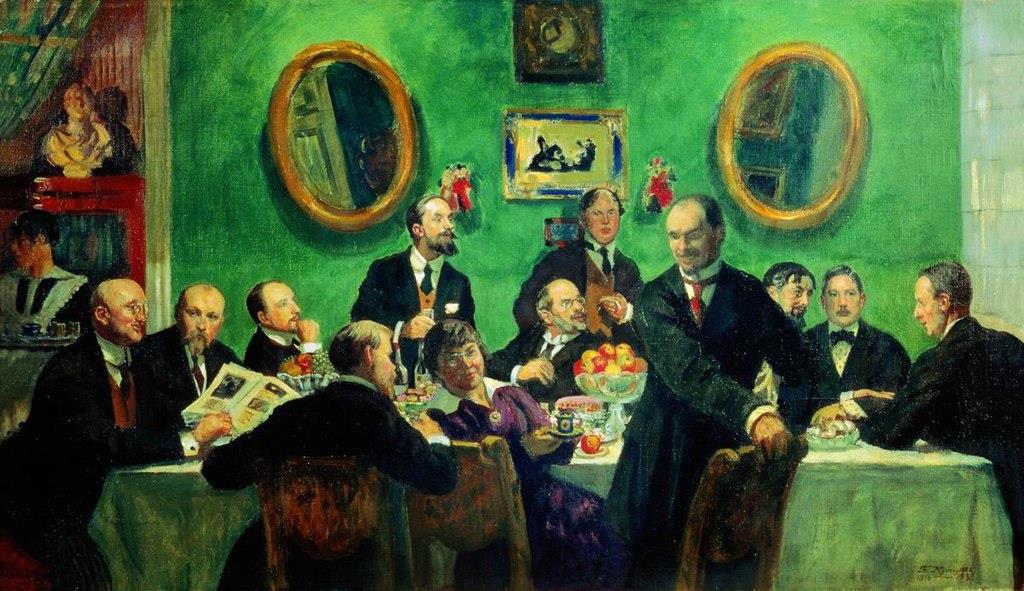

Особой страницей в творческой жизни Черепнина стало участие в известном содружестве «Мир искусства». Благодаря семейным связям, через своего тестя, академика-акварелиста и архитектора Альберта Бенуа, Черепнин вошел в кружок, группировавшийся вокруг младшего брата тестя Черепнина Александра Бенуа, и Сергея Дягилева. В числе членов содружества мы находим блистательные имена В. Серова, И. Левитана, Ап. Васнецова, Л. Бакста, М. Нестерова, К. Сомова, Е. Лансере, Ф. Малявина, К.Коровина...

Борис Кустодиев. Групповой портрет «Мира искусства». Слева направо: И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих, Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев, И.Я. Билибин, А.П. Остроумова-Лебедева, А.Н. Бенуа, Г.И. Нарбут, К.С. Петров-Водкин, Н.Д. Милиоти, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.

Борис Кустодиев. Групповой портрет «Мира искусства». Слева направо: И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих, Е.Е. Лансере, Б.М. Кустодиев, И.Я. Билибин, А.П. Остроумова-Лебедева, А.Н. Бенуа, Г.И. Нарбут, К.С. Петров-Водкин, Н.Д. Милиоти, К.А. Сомов, М.В. Добужинский.

По своему «музыкальному происхождению» Черепнин принадлежит к поздней формации петербургской школы. В его творчестве рано проявилось импрессионистское начало, выраженное ярко и оригинально – в его балетах, имевших очень большой успех в Париже, в симфонических поэмах по мотивам русских сказок – «Зачарованное царство», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Марья Моревна», «Сказка про царевну Улыбу», «Зачарованная птица, «Золотая рыбка». Влияние импрессионизма явно ощущается в романсах на стихи Бальмонта и некоторых фортепианных циклах, более всего в «Азбуке в картинках" с иллюстрациями Бенуа.

Черепнин первых двух десятилетий ХХ века – наиболее «чистый» представитель импрессионизма на русской почве. Кроме того, он – один из самых виртуозных мастеров оркестрового письма, что сказалось как в его собственных партитурах, так и в инструментовках произведений разных композиторов, сделанных им для балетных спектаклей, а также в его редакции неоконченной оперы Мусоргского "Сорочинская ярмарка". Хотя у Черепнина этого периода есть произведения, в которых продолжены традиции «Могучей кучки» и Чайковского.

После 1917 года композитор был вынужден покинуть Петербург; в 1918–1921 работал в Тифлисе ректором консерватории и дирижером оперного театра. С 1921 г. Черепнин жил в Париже, основал там Русскую консерваторию, гастролировал как дирижер во многих странах мира, с исполнением собственных произведений и сочинений русских авторов. Он писал и аранжировал балетную музыку для разных антреприз, в том числе для труппы Анны Павловой. С 1937 возглавлял попечительский совет издательства «М.П.Беляев в Лейпциге» и в этом качестве способствовал распространению за рубежом русской классической музыки и изданию новых произведений русских композиторов, вынужденных покинуть родину.

В позднем творчестве Черепнина выделяются две оперы на русские сюжеты: «Сват» по А.Н.Островскому (1929) и «Ванька-ключник» по Ф.К.Сологубу (1932) – тонкие и остроумные стилизации народного «лубочного», «балаганного» театра, но с использованием сложных приемов музыкального письма XX века. Черепнин зарекомендовал себя и как автор духовной музыки, индивидуально, в «петербургском стиле» преломляющий новые тенденции в этой области. Еще в Петербурге он создал две Литургии и Утреню. Для парижского Сергиевского подворья он написал ряд обработок древних распевов для мужского хора без сопровождения, а также духовную ораторию «Хождение Богородицы по мукам» для солистов, хора и оркестра по мотивам древнеславянского апокрифа, один из самых высоких образцов данного жанра на русской почве.

Среди оркестровых сочинений Черепнина (2 симфонии, Симфониетта памяти Н. Римского-Корсакова, симфоническая поэма «Судьба» по Э. По, Вариации на тему солдатской песни «Соловей, соловей, пташечка», Концерт для фортепиано с оркестром) наиболее интересны его программные сочинения: Симфонический прелюд «Принцесса Греза» (по Э. Ростану), симфоническая поэма «Макбет» (по В. Шекспиру), симфоническая картина «Зачарованное царство» (по сказке о Жар-птице), Драматическая фантазия «Из края в край».

Из прочих сочинений Черепнина следует назвать его Струнный квартет, квартет для четырех валторн и другие ансамбли для различных составов. Черепнин также отредактировал и представил к исполнению раннюю русскую оперу XVIII века «Мельник-колдун, обманщик и сват» М. Соколовского и Е. Фомина. Он автор около 100 романсов.

Умер Черепнин под Парижем 26 июня 1945. Долгие десятилетия имя выдающегося композитора не появлялось на театральных и концертных афишах, сочинения его не издавались - в этом его судьба не отличалась от судеб многих русских художников, после революции оказавшихся за рубежом. Сейчас творчество композитора наконец заняло подобающее ему место в истории отечественной музыкальной культуры. Изданы несколько симфонических партитур, Сонатина ор. 61 для духовых, ударных и ксилофона и книга его мемуаров,

Обретает свою сценическую историю на родине шедевр Н. Черепнина и М. Фокина - балет «Павильон Армиды». С 1994 года начались постановки балета в хореографии Никиты Долгушина. Он поставил балет в Санкт-Петербурге, в Музыкальном театре консерватории, затем в 1999 году перенёс свою постановку на сцену Самарского театра оперы и балета. В октябре 2012 его постановка была в том же Самарском театре возобновлена Кириллом Шморгонером при активном участии историка моды Александра Васильева, утверждавшего максимальную идентичность костюмов.

«Павильон Армиды» в постановке Мариса Лиепы был впервые показан на сцене Государственного Кремлёвского дворца 1 февраля 2009 года в рамках проекта по восстановлению старинных спектаклей. Спектакль был приурочен к 100-летнему юбилею Русских сезонов в Париже, а ведущие партии в нем исполняли лучшие артисты Большого и Мариинского театров. В июне того же года постановка была перенесена в Ригу, на сцену Латвийской национальной оперы. После этого 26 июня 2009 года спектакль был показан в Париже на авеню Монтень. Новый всплеск интереса к этой постановке связан с демонстрацией спектакля в Санкт-Петербурге на сцене Михайловского театра с 3 по 5 апреля 2012 года, после чего последовал гастрольный тур по городам России.