Русский хор, которого не слышала Россия. Казачий хор Жарова

Автор: Лара ГорскаяСергей Александрович Жаров родился в 1896 г. в городе Макарьеве Костромской губернии, на реке Унже, правом притоке Волги, в краю града Китежа, Ипатьевского монастыря и Ивана Сусанина.

Десятилетний Сережа в 1906 году совершенно негаданно, вместо Нижегородского коммерческого, попадает в Московское Синодальное училище хорового пения, к самому Кастальскому, где проходит положенный курс у Смоленского, Данилина, Чеснокова, Калинникова и других не менее известных педагогов.

В самый разгар Первой мировой войны 18-летнего Жарова назначают регентом хора военных инвалидов, находившихся под опекой Великой Княгини Елизаветы Феодоровны и Марии Н. Муромцевой, создавшей, в свое время, к большой радости Чайковского, первый замечательный образ Татьяны.

Назначают Жарова на этот скромный пост, потому что низкорослый питомец Училища производит впечатление слишком моложавого паренька, да и талантов, мол, за ним особых не числится. Однако жаровские солдатики выступают не только по лазаретам: им привелось петь молебен и в Храме Христа Спасителя.

После получения диплома Синодального училища в марте 1917 года, события всей остальной немузыкальной жизни

С. А. Жарова пролетают молниеносно через Александровское военное училище, австрийский фронт, красную бригаду, переход к генералу Мамонтову, зачисление в Донскую армию генерала Абрамова, где Жаров на всю жизнь породнился с казаками и, наконец, через эвакуацию Белой армии из Керчи в Турцию.

Рождение Донского Казачьего Хора началось в муках, когда волна революции выбросила доблестных воинов в союзнический *лагерь смерти* Чилингир под Константинополем, где казаки сотнями умирали от истощения и болезней, но, умирая, молились и пели. Из-за нехватки пресной воды часто пили воду прямо из ручья, в котором стирали белье». Но несмотря на все лишения и невзгоды среди воинов чувствовался необыкновенный религиозный подъем.Для поддержания духа войска начальник дивизии отдал приказ из всех полковых хоров собрать лучших певцов в один большой хор, регентом которого был назначен Жаров. Так в гнетущей атмосфере отчаяния и смерти родился знаменитый Донской казачий хор.

Из-за нехватки пресной воды часто пили воду прямо из ручья, в котором стирали белье». Но несмотря на все лишения и невзгоды среди воинов чувствовался необыкновенный религиозный подъем.Для поддержания духа войска начальник дивизии отдал приказ из всех полковых хоров собрать лучших певцов в один большой хор, регентом которого был назначен Жаров. Так в гнетущей атмосфере отчаяния и смерти родился знаменитый Донской казачий хор.

Работа с хором велась в маленькой тесной землянке. Ноты писались по памяти от руки, аранжировки делал сам Жаров.

В деревне не было церкви, и литургия совершалась крайне редко. Чаще всего хор пел на отпеваниях и панихидах — в лагере казаки сотнями умирали от голода и болезней.

В марте 1922 года было принято решение о переселении казаков на греческий остров Лемнос. Но с переселением уклад их жизни нисколько не изменился, впереди была полная неопределенность. Жаров упорно продолжал начатую работу с хором, аранжируя новый репертуар и постоянно устраивая спевки.

Наконец поступил приказ о переводе казаков на работы в Болгарию. К тому времени хористы были собраны в один взвод, поэтому в Софию отправились все вместе.

Пребывание в лагере Чилингир и на остове Лемнос — особая страница в истории Донского казачьего хора. По выражению автора одной зарубежной русскоязычной газеты, именно тогда хор «вырос и оперился». Три десятка лучших голосов «православного тихого Дона» были собраны под руководством выпускника Синодального училища хорового пения, чтобы в скором времени заставить самые известные концертные залы мира аплодировать снова и снова.

Первый состав хора. Сергей Жаров сидит первый слева, рядом офицеры и генералы Белой армии, в центре французский генерал Бруссо. Остров Лемнос, 1921

Первый состав хора. Сергей Жаров сидит первый слева, рядом офицеры и генералы Белой армии, в центре французский генерал Бруссо. Остров Лемнос, 1921

Хор Донских казаков под руководством Сергея Жарова. Раннее фото. Жаров - в самом центре.

Переезд в Болгарию несколько облегчил участь изгнанников. Казаки получили возможность хоть как-то зарабатывать себе на жизнь: трудились на лесопильном заводе и в других местах. По воскресеньям хор Жарова пел в церкви при русском посольстве в Софии, куда часто приходила молиться знаменитая русская балерина Тамара Карсавина. Она стала принимать активное участие в судьбе хора, всячески содействовала улучшению его положения. Благодаря ей жаровцев не раз приглашали петь в испанском, американском и французском посольствах.Вскоре Жарову представился шанс перебраться вместе с хором в маленький французский городок Монтаржи. Чтобы наконец покончить с нищетой, казаки решили воспользоваться этой возможностью. В то же время хором заинтересовался представитель Лиги Наций барон Ван дер Гровен, который предложил им посетить Вену. Поскольку путь во Францию лежал через Австрию, предложение было принято. Летом 1923 года хор покинул Болгарию. Сохранились трогательные воспоминания о том, как соратники провожали хористов в дорогу. Было пролито много слез. Владыка Серафим (Соболев)[2] отечески увещевал их не покидать Церкви, что бы ни случилось. Сами жаровцы сомневались в том, правильно ли они поступают. В Софии хор стал достаточно известным, главным образом в среде русских эмигрантов. В жизнь казаков пришла стабильность и надежда на лучшее будущее. Во Франции же их вновь ждала полная неопределенность.

Летом 1923 года хор покинул Болгарию. Сохранились трогательные воспоминания о том, как соратники провожали хористов в дорогу. Было пролито много слез. Владыка Серафим (Соболев)[2] отечески увещевал их не покидать Церкви, что бы ни случилось. Сами жаровцы сомневались в том, правильно ли они поступают. В Софии хор стал достаточно известным, главным образом в среде русских эмигрантов. В жизнь казаков пришла стабильность и надежда на лучшее будущее. Во Франции же их вновь ждала полная неопределенность.

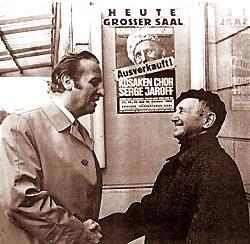

Но решение оставить Болгарию оказалось судьбоносным. В Вене Жаров познакомился с директором концертного бюро Отто Хелером, который решил устроить выступление хора в известнейшем концертном зале «Хофбург». Это был шанс для неизвестного регента и неизвестного хора.

Элита австрийского общества жаждала услышать музыку русских композиторов и удалые казачьи песни. Ее нельзя было разочаровать. Это понимали Жаров и его подопечные.

4 июля 1923 года переполненный «Хофбург» замер в ожидании исполнения великого гимна Бортнянского «Тебе Бога хвалим», как было в 1911 году, когда в Австрию приезжал с концертами знаменитый синодальный хор. Разница была в том, что теперь хвалу Богу воздавала горстка уставших, исстрадавшихся воинов.

Впоследствии Жаров вспоминал, как перед выходом на сцену он собрал хористов вокруг себя, дал им последние инструкции. Как выбрал самых опрятных из них и, насколько позволяло разделение голосов, поставил их в первый ряд, чтобы хоть как-то прикрыть ими тех, чья одежда скорее напоминала лохмотья.

Затем дверь на сцену распахнулась, и казаки, осеняя себя крестным знамением, вышли и встали привычным полукругом. За ними вышел растерявшийся и неуверенный регент. Еще мгновение, и стены «Хофбурга» огласило величественное пение.

По воспоминаниям Жарова, «хор звучал как орган. Вся горесть предыдущей страдальческой жизни трепетала в его аккордах. Зал был в полном восторге: аплодисменты, крики ”браво”, а хористы уже не сдерживали слез радости и волнения. Это стало началом великого, долголетнего труда.

клип Донского казачьего хора Сергея Жарова в "Отеле Империал"

Через четыре года переполненный «Хофбург» снова аплодировал жаровскому хору, который проводил уже свой тысячный концерт. Но это была уже не кучка несчастных и жалких беженцев, а знаменитый хор Донских казаков Сергея Жарова.

После успешного выступления в Вене хор получил сразу несколько предложений. Были организованы концертные турне в Венгрию, Чехословакию, Швейцарию и Германию. Популярность жаровцев возрастала с каждым новым выступлением. Только за год хор исколесил с гастролями пол-Европы. Колоссальный интерес публики вызвал концерт хора в знаменитом «Шпорт-Паласе» в Берлине, где, по воспоминаниям казаков, они «бисировали» десять раз.

После успешного выступления в Европе в марте 1926 года были организованы гастроли в Австралию. Не все хористы вернулись из той поездки. Казаков тянуло к земле. Они уже достаточно хорошо зарабатывали, и некоторые из них решили, купив фермы, остаться на вечно зеленом континенте, который принял их с радостью. «Трудно было расстаться с дорогими друзьями, делившими с нами так долго все наши радости и невзгоды»,— вспоминал Жаров.

В 1930 году вскоре после возвращения из Австралии состоялось шестинедельное турне хора в США. Вновь с успехом было дано более сорока концертов, в том числе в знаменитых «Метрополитен-опера» и «Карнеги-холл».

В 1939 году Жаров и его подопечные получили американское гражданство. К тому времени популярность хора достигла невиданных высот.

Концерты неизменно проходили с аншлагом, а сами хористы редко бывали дома из-за гастролей. За все время существования хор побывал в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Испании, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии, Японии, Новой Зеландии, Южной Африке, Канаде, Аргентине, Индии, Мексике, на Кубе; было дано около десяти тысяч концертов, записано более 250 пластинок, общий тираж которых составил почти 11,5 млн экземпляров.

Надо отметить, что где бы ни гастролировали жаровцы, они всегда подчеркивали свою верность Православию. При первой возможности пели за литургией и всегда начинали свои выступления с церковных песнопений.

Молитва Господня - Дон Косакен Хор Сержа Жарова

У Жарова была мечта выступить на Родине, но она так и не осуществилась. В СССР эмигранты как носители дореволюционной культуры были врагами советской власти, тем более что хор исполнял не только народные песни, но и церковную музыку.

В чем же особенность жаровских чудо-богатырей от песни? Сущность новаторства жаровцев заключается втом, что они запели истово, искренне, без особого крика, сжатой, внутренней силой своих голосов. Неудивительно поэтому, что Донской казачий хор по требованию публики неизменно устраивал серию концертов, посвященных каждому периоду церковного круга, как это повелось из Дрездена еще в начале 20-х годов.

Успех Донского казачьего хора, внимание и интерес к его деятельности были во многом обусловлены личностными качествами его бессменного руководителя Сергея Жарова — его ярким музыкальным дарованием, профессионализмом, целеустремленностью и талантом организатора. Жаров начал управлять хором в 25 лет, но продолжал выступать и в 80 лет, не утратив свойственной ему самобытной манеры дирижирования, которая отличалась лаконизмом и сдержанностью и была чужда проявлению внешних эффектов. Подобного рода система дирижирования сформировалась в результате приобщения Жарова к регентской школе Синодального училища.

«Поражает в этом хоре необычайная дисциплина.

Это послушный инструмент в руках регента — одно движение руки, поворот головы, выражение лица регента, и хор понимает и следует за ним»,— вспоминал Петр Спасский[3]. О жаровском «минимализме» дирижерских средств свидетельствует и ряд высказываний в русскоязычной зарубежной прессе. Журналист П. Романов отмечал почти невидимую публике манеру дирижирования Жарова, называя его единственным в своем роде «безруким дирижером».

С первых лет существования хора одной из его основных задач стало формирование репертуара. Уникальные аранжировки духовных произведений и многих народных песен принадлежат самому Жарову. В поиске новых тембровых красок он использовал фальцетное пение высоких теноров, значительно расширив верхние границы диапазона, что придало однородному составу звучность смешанного хора. Кроме того, с самых первых концертов Жаров прибегал к подражанию музыкальным инструментам и различным звукам.

Говоря о жаровских аранжировках, которые принимались публикой «на ура», нельзя не отметить критику со стороны некоторых профессиональных музыкантов.

«Помню, много раз я выражал свое неудовольствие по поводу некоторых вещей в его репертуаре,— вспоминал Константин Шведов.— “Скажи, пожалуйста, Сережа, что за охота петь такую дребедень?” Ответ у него всегда был один: “Публике нравится. Для нее успех — это все”». Действительно, работая на публику, Жаров часто уходил от традиционного исполнения русских народных песен, но делал это сознательно, повинуясь своей творческой интуиции.

Сергей Жаров умер 6 октября 1985 года в США, в городе Лейквуд (штат Нью-Джерси). При жизни он достиг мирового признания и славы. Но на вопрос, какова его заветная мечта, он неизменно отвечал: «Я хочу, чтобы мой хор на нашей Родине перед нашим народом на русской сцене, забыв годы изгнания, спел “Верую”».

Хор донских казаков Сергея Жарова и хор Дона Косакена - Попурри из русского фольклора 1959