Кольский репейник

Автор: Евгений КрасПро эти места, и похожие я уже писал. Разумеется, никаких откровений в этих записках не было и быть не могло по определению. Места не хоженые, дикие. Можно сказать даже, что безнадёжно дикие. Это ведь не Египет и не Крым. Холодно там, неуютно. Может именно поэтому туда археологи особенно и не рвутся. А может быть и по другим причинам. Может быть это просто никому не нужно на самом деле – больших звёзд не заработать. Короче так или иначе, но активность ограниченная так сказать. Причём ограниченная очень своеобразно. Не нужно быть особо наблюдательным, чтобы не заметить, что активизация поиска здесь совпадает с острыми социальными потрясениями в стране типа революции. Именно в это время наступает время людей решительных, которые не боятся ставить перед собой сложные вопросы и решать непростые задачи. А когда всё успокаивается, то и поиск практически затихает. Точнее действовать начинают почти исключительно «нерегулярные силы».

Попробую немного очертить то, что известно. Благо дело – это мизер, по сути. Какая-то часть исследователей пытаются разбираться в истории этого края через призму так называемой Фенноскандии, что сразу же отсекает от истины все попытки разобраться в этом вопросе. Сам термин Фенноскандия был введён в обиход одним финским геологом в самом конце 19 века и основанием для него являлась геология. В этот условный круг попали все скандинавские страны и северо-западная часть России, включая Кольский полуостров. Для какой-то части историков такое деление показалось очень удобным. Нужно полагать по чисто политическим причинам. Соответственно и говорить стали о «скандинавских» народах и финно-угорах, как «исконных обитателях» этих мест. Таким нехитрым способом из научного рассмотрения были разом исключены все остальные народы, которые так или иначе могли оказать своё влияние на формирование исторического портрета этих мест. Отрабатывают иностранные гранты в этом направлении и некоторые исследователи из России. Все эти деятели постоянно говорят о некоем «единстве этногенетических процессов» на основе физико-географических особенностей данного региона. То есть получается, что там что-то вроде заповедника. Выглядит красиво и наукообразно на первый взгляд, однако если просто взглянуть на карту (хоть географическую, хоть этнокультурную), то сразу становится понятно, что всё это политизированная туфта, шитая белыми нитками. А про политику здесь нельзя, поэтому трепачей оставим за рамками по возможности.

Находки в этих краях были. Люди бродили по своим делам и иногда натыкались на странные предметы, на кости, которые временами просто валялись на земле. Были сообщения учёным мужам, но ученикам Карамзина было это всё «по-барабану», ибо сказано в их священном писании, что в России никогда ничего не было и быть не могло. Однако люди всё бродили по тем местам и бродили; находки свои всё присылали и присылали. Количество таки перешло в качество. Последней каплей стало сообщение молодого топографа по фамилии Рихтер, который нашёл в 1920 году кости, торчавшие из песка на Большом Оленьем Острове. Он самостоятельно откопал два скелета, некоторое количество древних предметов и послал всё это в музей. Археология Кольского полуострова началась после окончательного прихода к власти большевиков в 1928 году, когда туда отправилась экспедиция под руководством А.В. Шмидта. Он нашёл на острове 11 захоронений с каменными и костяными инструментами и выдвинул гипотезу, что остров использовался в мезолите в качестве кладбища. Датировали находки более чем 2 тыс. годами до н.э. Нужно ещё заметить, что под шапкой ОГПУ в эти места была ещё одна экспедиция в 1920 году под руководством Барченко, но там туман такой, что аж глаза щиплет. Поэтому я и начал со Шмидта. За ним последовала комплексная экспедиция под руководством геолога Б.Ф. Землякова и археолога П.Н. Третьякова в 1935 и 1937 годах. Были открыты стоянки времён мезолита (это между палеолитом и неолитом) на полуострове Рыбачий. Этот период в жизни человеческого общества отличают обычно преобладанием в качестве оружия лука со стрелами, пришедшими на смену копьям и дротикам, а также увеличившейся роли рыбной ловли. О времени здесь говорить достаточно сложно, но обычно считается, что это период не старше 8 тыс. лет с хвостиком до н.э. Потом была война, но уже в 1946 году работа была продолжена. Были открыты остатки поселений, могильник, наскальные изображения. Общее число находок более 400. Вот таких, примерно:

Уже в наше время Владимир Яковлевич Шумкин со товарищи нашли на соседнем с Большим Оленьем острове Кильдин остатки жилищ тех же примерно времён, что и могилы Большого Оленьего. Вполне возможно, что именно люди, жившие в этих жилищах, хоронили своих покойников на острове. Причём весьма своеобразным способом – в закрытых гробах-лодках, почти не закапывая их в землю. Кстати, у саамов есть легенды про живших до них на полуострове неких карликах-колдунах. Может именно их сейчас и нашли…

После 1990 года в работе археологов наметился серьёзный перекос. Вместо изучения древней истории края под влиянием сил с запада все изо всех сил ищут следы «саамов». Причём методы отделения «саамов» от «НЕсаамов» довольно простые. Это некие особые инструменты или оружие. Провели комплексную проверку имеющихся в музеях материалов и нашли подходящие признаки присутствия «саамов». Даже списочек составили из 8 предметов. Теперь находят, например, наконечник-колотушку от стрелы для охоты на пушного зверя и сразу: «О! Это следы саамов», а вокруг, значит, их исконные земли. То, что аналогичные наконечники находят по всей Сибири и по всей европейской части России, просто не замечают. Если сначала ограничивали «исконные земли саамов» скандинавскими странами и кусочком северо-запада России, то сейчас исследователи всё громче говорят о том, что на самом-то деле самые «исконные земли саамов» это… да-да, ребята, угадали – это северный Урал, как минимум до середины. Особо ретивые говорят даже о половине Сибири, но их тормозят. Поэтому пока только до Урала. В самих же скандинавских странах древности от саамов отнесли к особо охраняемым. Ну, что ж – вполне предсказуемо. Ведь если «исконные земли» венгров-мадьяр-финно-угоров – это южный Урал, то Северная его часть должна достаться скандинавам, как прямым потомкам «саамов». Нужно полагать, что наши саамы должны быть объявлены «фольксдойч» что ли? Да… а что делать – против «истинной» исторической науки не попрёшь – сразу услышите истеричные вопли по «фоменковщину». И дело движется со всё большем ускорением. Уже начали говорить о комплексных экспедициях по всему северу России, потому как «саамов» сложно отделить от «НЕсаамов» ввиду того, что они «рассовообразовались» при несомненном участии населения всего уральского региона (кроме русских, разумеется). Такой вот это народ «саамы»… рассоводостаточный. Отличный довесок к ещё одной такой же «спецрассе» – Уральской. Разбираться по категориям, кто и насколько «саамин» будут, наверное, потом, после окончательного решения русского вопроса. Хотя напрямую так вопрос пока не озвучивают, но конгрессы финноугроведов финансируются исправно, а те исправно выдают на-гора очень научные статьи про особый саамский народ, который уже «рассовообразовался» даже. Цитата одного из таких исследователей с русской фамилией: «Реальное комплексное исследование, на мой взгляд, возможно только при условии образования коллектива единомышленников – специалистов разных исторических дисциплин, решающих проблему в рамках одной концепции независимыми методами.» Стройными рядами, значит, под единым знаменем к нужному решению. Такая вот историческая наука, истинная, но «в рамках».

На мой непрофессиональный взгляд делить людей по национальному составу по каким-то «свидетельствам материальной культуры» – шаманизм чистой воды. Иначе исследователи будущего будут вынуждены признать, что в настоящее время все люди живут в обществе, разделённом на касты. Особо в мире выделяется каста носителей автомата Калашникова и все остальные, являющиеся носителями Китайской культурной общности. На самом деле всё несколько сложнее, как вы понимаете. Даже такая суровая вещь, как способы захоронения, не может быть стопроцентным свидетельством принадлежности одному народу. Впрочем, этого и носители «чистой науки» не отрицают и когда это им это выгодно, то включают дурака начинают говорить о «диффузионном проникновении» элементов одной культуры в другую. Где заканчивается это самое «диффузионное проникновение», выбирается каждый раз по-разному в зависимости от поставленной цели. Например, говоря о саамской культуре, ссылаются на раскопки 30-го года Шмидтом Оленеостровского могильника, хотя им прекрасно должно быть известно, что останки уже исследовали генетики и нашли родственников усопших в Западной Сибири, в Европе… короче, где угодно, только не в местах обитания саамов. Кстати, ветвь на сегодня считается утерянной, то есть не получившей дальнейшего развития.

Правда на сегодняшний день заключается в том, что ни о каких абсолютно надёжных способах датировки или однозначном выделении определённых социумов речи быть не может вообще. В связи с этим количество возможных версий при желании может быть бесконечным, что, разумеется, не исключает необходимости их выдвигать. То есть работа археологов и прочих физиков должна быть продолжена – только в этом есть единственный шанс того, что когда-нибудь, может быть наши потомки смогут выделить в этом клубке хотя бы самые основные нити.

А пока… пока есть загадки, про которые наука вообще старается скромно помалкивать. Ведь в её арсенале вообще нет ничего даже отдалённо напоминающего тропинку в этом направлении. Я про камни. В своё время я уже написал про некоторые весьма сомнительные каменные сооружения, которые представители академической науки всеми правдами и неправдами стараются списать на шутки природы. То есть попросту объявляют их естественными геологическими образованиями. Вот тут нужно быть осторожным потому, что изделия матушки-природы на самом деле бывают очень похожи на творения умелых рук её созданий. Так что зря всё же говорят, что «природа не терпит прямых углов» и прочее... терпит, ещё как терпит. Достаточно посмотреть на кристаллы. Однако ж всему есть предел и природному терпению тоже. То есть нужно очень много выпить, чтобы назвать спирали, выложенные из камней природными образованиями.

Их и не называют. Называют изделиями коренных народов. Одна беда – простодушные коренные народы понятия не имеют, что это за спиральки такие, и для чего их кто-то выкладывал. Сейчас уверенно говорят о том, что таким образом древние типа солнце вызывали. Сначала об этом говорили, как о гипотезе, но к нашему времени гипотеза как-то незаметно стала «истиной». Совсем как та ложь, повторённая тысячу раз. Но ведь это не так – на самом деле доказательств этой остроумной версии нет. То есть гипотеза гипотезой быть не перестала. И авторства этих изделий никто на самом деле не определил. Так кто выложил эти спиральки и зачем?

Однако спиральки – это только «полбеды». Куда хуже дело обстоит с сейдами. Когда я в школе учился, нам показывали фотки сейдов под рассказы про Ледник, который перетаскивал куски скал, а потом случайно установил их на камешки поменьше... и так стопятьсот раз. Чудеса короче. Мы слушали мудрых учителей, а потом шли на Волжский лёд погонять шайбу. Потом отдыхали и задумчиво смотрели, как протаивает лёд под камнями, которые на нём случайно оказались. Становилось понятно, что в школе нам «повесили лапшу на уши», и нам остаётся только добросовестно вернуть её на экзаменах и остаться при своих мыслях. Сейчас так бестолково врать учёным мужам видимо надоело и некоторые из них уже почти в открытую стали говорить, что это – творение рук человеческих. Но особенно стараются не распространяться, убоявшись естественного вопроса – кто? А как тут ответить, если не известно ни кто, ни даже когда? Аборигены твёрдо стоят на своём – не мы. И правильно делают, потому что тому, кто скажет «мы» сразу выложат целый вопросник, а сказать-то будет нечего.

Короче, мегалиты – загадка века. Они есть везде. Но если англичане про свои мегалиты под фанфары говорят и туристов водят, то у нас это выглядит куда скромнее, хотя сами мегалиты куда круче и уж точно – загадочнее. Чтобы не повторяться просто напомню свои старые заметочки. Про мегалиты острова Кузова – https://author.today/post/6907 ; про загадки Смерть-горы – https://author.today/post/6872 . Однако из всех мегалитов самые впечатляющие и таинственные – это, разумеется, сейды. Про них я довольно подробно упоминал например вот здесь: https://author.today/post/9101 . Слово «сейд» саамское, кстати, и означает «священное место». Но это вовсе не означает, что сами саамы имеют к строительству хоть какое-то отношение. Они просто «современные пользователи» этих объектов так сказать.

Итак сейды – это весьма своеобразные сооружения из камней, некоторые из которых весят десятки тонн. Когда сделаны не понятно, но понятно, что никаких саамов в те времена даже в проекте не было, но больше спросить не у кого. Можно ещё обратить внимание на то, что сейды встречаются не только на Кольском полуострове, но и далее, в Скандинавии, в Карелии и даже на Северном Урале кое-что нашли. Это уже интересно. Ещё интереснее выглядит то, что упомянутые мной мегалиты севера хоть и расположены рядом, но часто друг друга ничем, кроме своей «мегалитичности» не напоминают. Подход к делу был везде очень творческим. То есть получается так, что возможно эти игры с камнями были любимым развлечением не одного народа, а нескольких. Но вот вопрос «зачем?» всякий раз возникает одинаково. Ответ может оказаться, например в Европе, Англии, островах Балтийского моря. Ведь именно в этих местах этих самых мегалитов пруд пруди. Что-то около 30 тысяч, кажется. Во всяком случае часть этих сооружений оказалась местами для погребений. Не вижу особых причин, чтобы не проверить такую версию, хотя бы в таких же местах, как Большой Олений остров. Дело в том, что там почва оказалась насыщенной ракушками, что снизило её кислотность и обеспечило сохранность костей.

Приходит ещё в голову вопрос «как?». Особенно жёстко он встаёт, когда смотришь на сейды Кольского полуострова. Если бы ответить на этот вопрос, то и с другими было бы полегче возможно. Действительно – следов пребывания в этих местах больших групп людей никто не находил. То есть на «раз-два-взяли» такую загадку не решить – ведь тогда в этом месте жить нужно, потому как дело не простое и долгое. Может быть не находили, потому что не искали? Да и всё равно – для таких серьёзных транспортно-монтажных операций по любому нужны какие-то вспомогательные инструменты и материалы. Где они? Ладно... просто подумаем – а какие они? Речь идёт о каменном веке. Причём о весьма каменном. То есть всё должно быть достаточно простым. Например, верёвки, катки, рычаги... стоп. Если с верёвками как-то можно вероятно решить вопрос за счёт кожи, то с катками и рычагами всё несколько сложнее. Ведь лесов в окрестностях установки сейдов часто не наблюдается, а значит и брёвна найти негде. Да... запущено всё это. И опять-таки, это какие же нужны брёвна, чтобы не они сломались? Ведь камни-то часто весят десятки тонн:

Датировка сейдов по мхам и лишайникам даёт цифры в десятки тысяч лет. Понятно, что не саамы, а как с другими людьми? Настоящими аборигенами? Неужели от них совсем ничего не осталось? И вот совсем недавно появился маленький лучик в темноте – осталось! И нашли! Даже удивительно, что это прошло незаметно. Кольская археологическая экспедиция, которая в июле проходила на Большом Оленьем острове и побережье Кольского залива под руководством Шумкина (уже четвёртая) отчиталась: люди жили на Кольском полуострове 12 тыс. лет тому назад. Не меньше! Найдены захоронения этих людей. Пока определили, что ростом они были 150-155 см (помните про карликов-колдунов?), умерли в возрасте 60-65 лет. Об этнической принадлежности речь пока не идёт. Так неужели эти люди ростом по полтора метра и ворочали камни весом в десятки тонн? Получается, что позже именно с их потомками смешались пришлые и появился народ саамов... Хотя нет – это вряд ли. Тогда саамы хотя бы в сказках сохранили бы память о стройках и строителях. Однако по времени вроде бы всё сходится. Да, мало информации для выводов...

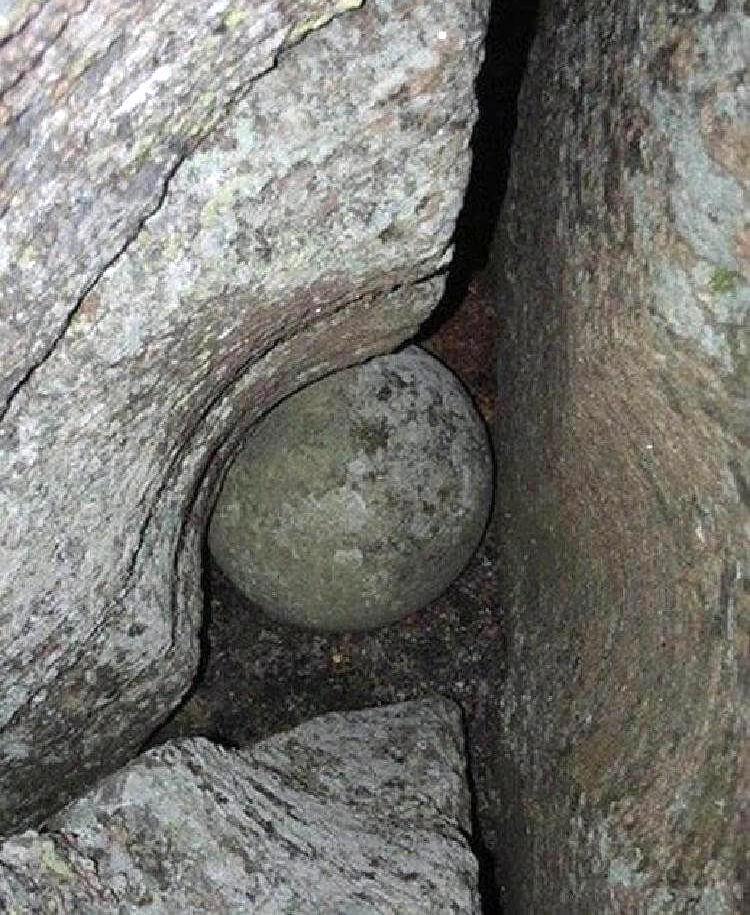

Опять-таки народ-то был не один, ведь «архитектура» других мегалитов иная. И ещё. Что же это получается? Люди ходили на рыбалку, на охоту, жили в достаточно простых (конструктивно) жилищах и при этом строили заумной трудоёмкости и сложности сейды? Как-то не складывается два и два. Поневоле напрашивается подозрение, что это не те люди. К тому же в тех местах есть не только сейды и каменные троны, но и другие сооружения. И они выглядят ещё грандиознее. До такой степени, что так и хочется оправдать их играми природы. С некоторыми вроде бы получается. Например, говорят, что вот этот шарик в колодце появился из-за того, что это камень попал в трещину, а потом его там крутило сильным-пресильным водяным потоком. Так он и округлился сам и округлил стенки трещины в горной породе. В принципе почему бы нет, хотя всё же он подозрительно ровный шар и ровные стенки получились, да и не совсем понятно, откуда бешенный поток воды взялся на горке:

Если с этим шариком есть хоть какие-то похожие на съедобные версии, то вот с этим шариком всё обстоит явно сложнее. Тут про бурные потоки уже не расскажешь – засмеют… как минимум:

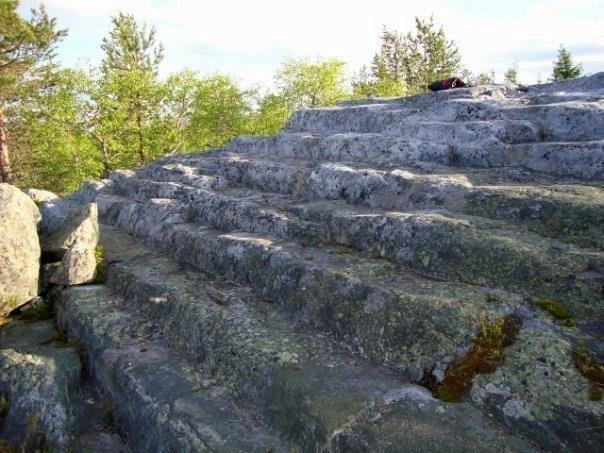

И всё же есть места, где в игры природы верить не получается совсем:

Согласитесь, что если даже изначально это и были какие-то природные образования, то к ним ещё и руки приложил кто-то... зачем-то. Куда ведёт эта лестница?

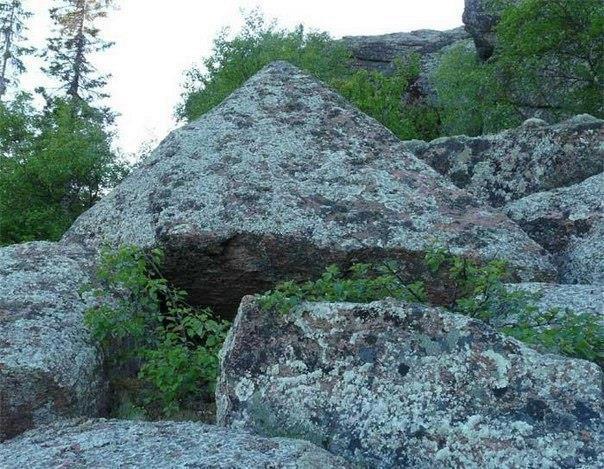

И такое место далеко не в единственном варианте. Вот ещё странности не очень похожие на естественные образования:

Но и этого мало. Некоторое время назад (короткий исторический период) начались смутные разговоры о неких пирамидах в Мурманской области. Согласитесь – пирамиды под Мурманском не лезут ни в какие исторические ворота, тем более в Шлёцерско-Карамзинские ворота. Такая антинаучная туфта не могла не вызвать раздражения «чистой науки». Но у других представителей той же науки вызвала любопытство, что закономернее вообще-то. В путь отправились трое. Если к Валерию Чудинову можно относится по-разному, то доктор геологии и географии Дмитрий Субетто и кандидат физико-математических наук Сергей Смирнов вроде бы в связях, порочащих их замечены не были. Тем более, что эти трое прихватили с собой георадар «Око». Этот точно – не соврёт.

Долго ли, коротко трое наших витязей от науки горы те достопамятные искали, но, однако счастливо их обнаружили и приступили к их строго научному изучению в рамках своих скромных возможностей:

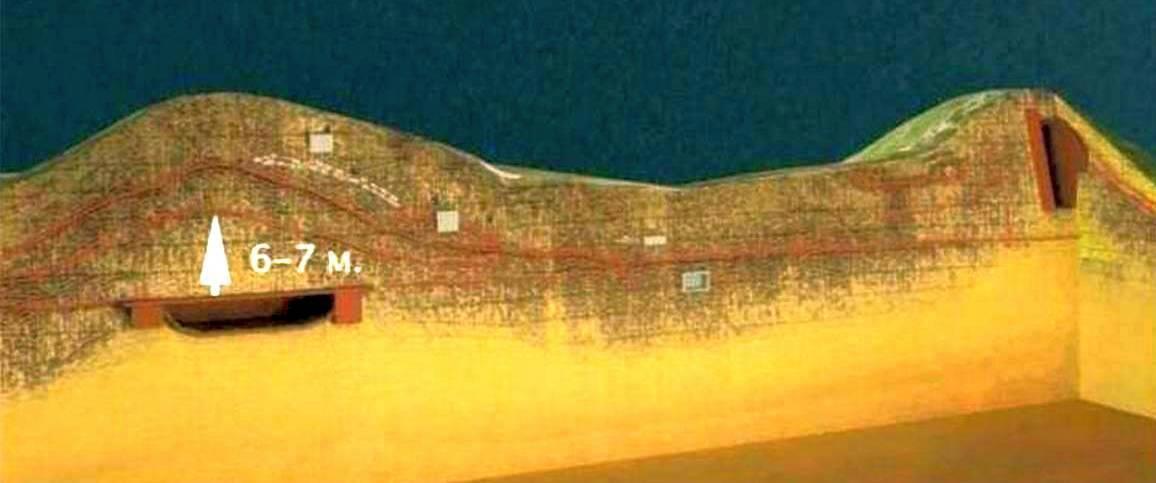

Результаты получились озадачивающие. Получается так, что между двумя этими горами есть ещё и менее заметная каменная насыпь явно искусственного происхождения. Вот здесь её видно:

Сами же горы тоже оказались трижды не натуральными. То есть после постройки их ещё пару раз наращивали. Ага – «маловато будет». Но и этого действительно оказалось мало. Прибор показал, что внутри горы ещё что-то прячется типа пещеры или помещения. Исследователи даже схемку набросали:

Ещё померяли кое-что и не зря – выяснили, что эти искусственные горы довольно точно сориентированы в направлении восток-запад. Само собой, что сразу же вспомнили добрым словом гору Меру в качестве версии, изучение древними звездного неба незнамо зачем, и выдвинули прочие приличествующие случаю версии. Ну а что? Малообоснованно? Да. А вы сможете возразить обоснованнее? То есть с фактами в руках, а не с пустыми ссылками на «авторитетов» и совсем уже пустыми воплями про «фоменковщину»? Нет? Тогда чем возражатели-то лучше?

Получается, что ничего не получается, если копаться только на этом маленьком клочке земли. Значит нужно смотреть шире. Причём и географически и с точки зрения контактов между людьми. Вот тут пришла очередь и саамов тоже. Точнее версии их становления, как культуры, как народа. Самая разумная гипотеза, описывающая этот процесс, заключается в том, что на формирование культуры саамов невольно наложили свой отпечаток все германцы, славяне, финны с балтами... то есть все, кто так или иначе переселялся куда-нибудь по Европе. Предки саамов конечно что-то получали взамен неприятностей, связанных с незапланированными контактами и что-то давали взамен. Это что-то местами закреплялось, местами отсеивалось, где-то переосмыслялось в соответствии с местными реалиями. Процесс сложный и неоднозначный. То есть, найденное в разных языках похожее слово никак нельзя определять сразу, как заимствованное этими от тех. Возможен лишь вывод, что сходство обнаружено. Дальше нужно быть крайне осторожным. И чем древнее древность, тем больше должно быть осторожности – ведь языки-то не в бронзе отлиты. Они меняются со временем. Кто ж может уверенно сказать, какие слова появлялись, а какие исчезали за ненадобностью в древнейшие времена? Ещё осторожнее нужно быть с предметами материальной культуры. Мало ли какие трофеи и покупки тащили люди к себе домой в древности, что подглядели у проезжих мастеров и взяли себе на вооружение. Но ведь какие-то следы всё равно должны остаться, как легенды саамов про карликов-колдунов. Нужно ещё здесь поискать, ну и копать, конечно – других-то вариантов всё равно пока нет. Может когда и раскопают тайну строителей сейдов, и наши потомки узнают кто, когда, зачем и как... когда-нибудь.

А пока загадки Кольского полуострова стоят и удивляют. Они цепляются за за разум, не дают покоя. Одно слово – репейник. Что, разочарованы? Ни одного решения ни одной загадки? А что поделать – это нормально. Не нормально, когда всё знают. А давайте, чтобы окончательно всё запутать, припомним ещё раз уже двадцатый век. Немцы тоже ведь побывали здесь и оставили вот это:

Ну и что это такое? Это уже, кстати, воду немного откачали, сначала было вот так:

Говорят, что там якобы есть от 3 до 5 подземных этажей. Столько откачать не смогли – насосы не выдержали. Никаких документов не сохранилось. Если кто-то хочет рассказать про то, что это остатки артиллерийских батарей, то они там есть и выглядят вот так:

Как видите не очень похоже. Вот ещё позиция:

Вот так получше видно (хотя тут пушки плохо сохранились):

И вода против версии артиллерии, как вы понимаете. Да и вообще – явно нет некоторых обязательных элементов конструкции. Так какие будут версии у тех, кто всё знает про каменный век и про всю историю человечества? Всё же очень легко – это не каменный век. Времени-то прошло всего ничего…