Живопись. Михаил Нестеров.

Автор: Лара Горская

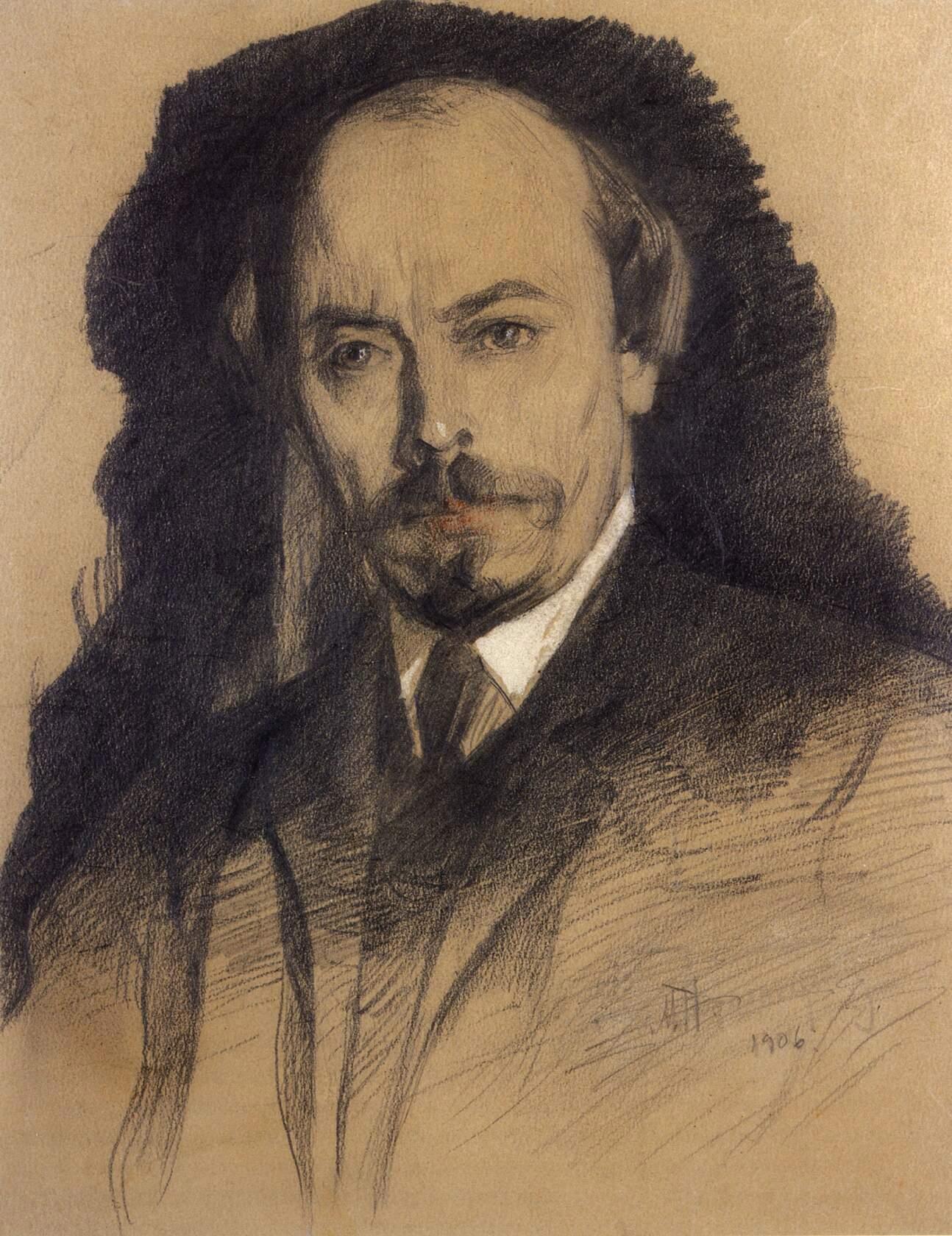

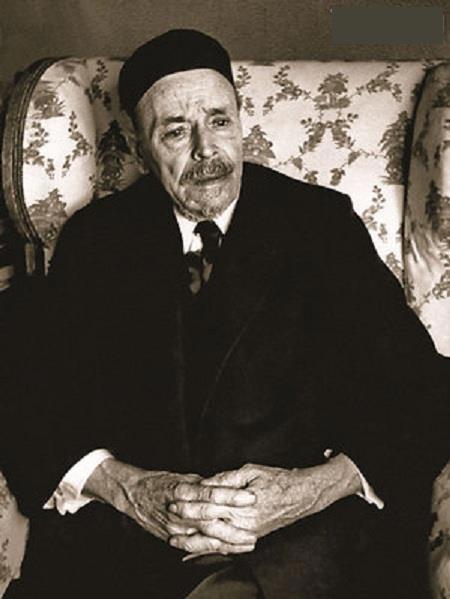

Нестеров Михаил Васильевич автопортрет.

Михаил Нестеров родился (19 мая) 31 мая 1862 года, в интеллигентной религиозной семье. Его мать, Мария Михайловна, из старинного купеческого рода Ростовцевых, была женщиной строгой и властной.

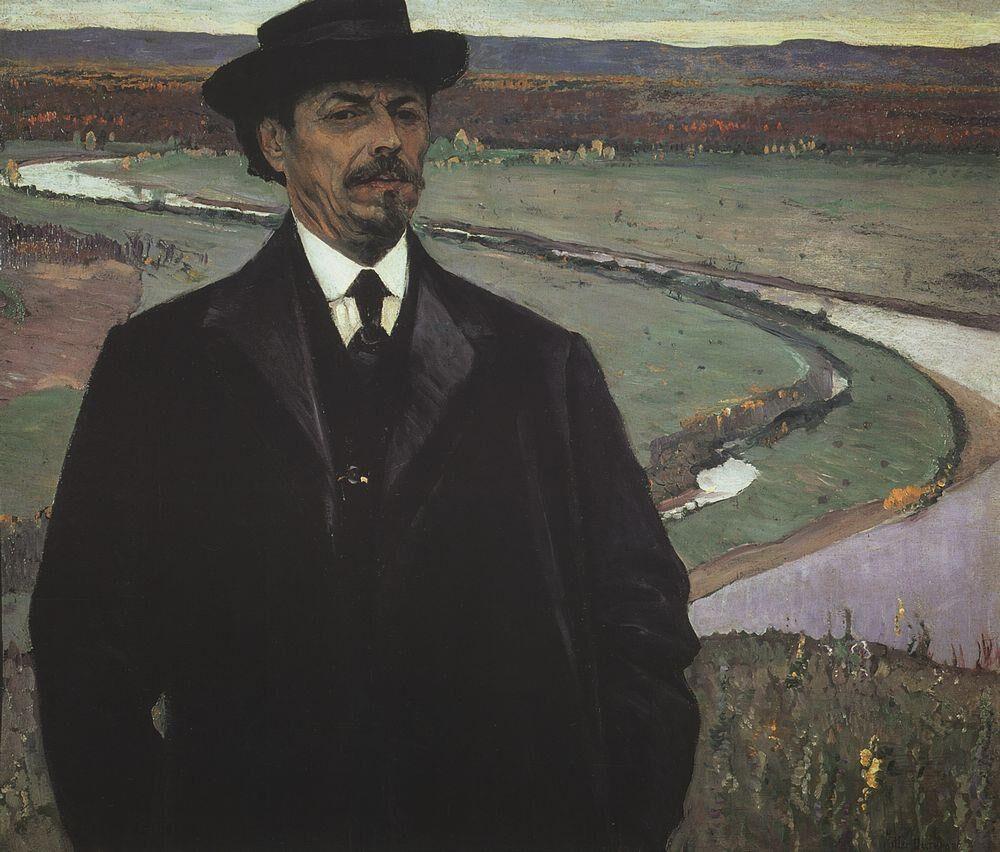

Михаил Нестеров. «Автопортрет», 1915

Михаил был по счету десятым ребенком в купеческой семье Василия и Марии Нестеровых.

С необыкновенного чуда началась жизнь будущего художника. В младенчестве мальчик был очень слабеньким и хилым, а однажды тяжело заболев, чуть не умер. Вернее сказать: воскрес из мертвых. Купец обращался к лучшим докторам города, но ребенок угасал с каждым днем. И казалось страшный день уже пришел. Отец ушел в церковь заказывать панихиду по маленькому Мишеньке. А мать, схоронившая восьмерых своих детей, не доживших и до 2-х лет, совсем обезумела от горя. Положив на грудь младенцу образок Тихона Задонского, упала на колени и начала неистово рыдать и молиться.

…И случилось чудо: мальчик шевельнул посиневшей рученкой. Выжил!

А когда смурной отец вернулся из церкви, малыш уже ровно дышал. На следующий день он пошел на поправку и с тех пор почти не болел. А в семействе Нестеровых это предание о чудесном возвращении из мира мертвых передавалось из поколения в поколение. Эта история во многом повлияла на мировоззрение художника Михаила Нестерова. Он всегда помнил: где-то совсем рядом бродит Смерть и Чудо.

Пейзаж с избой и мостиком.

Отец, Василий Иванович, был достаточно успешным торговцем мануфактурой, человеком независимым в суждениях и прямым в своих желаниях. Василий Иванович успешно вёл своё дело, но больше дел мануфактурных его увлекала литература и русская история. До 1874 года Михаил Нестеров жил и учился в местной гимназии.

Михаил, учась в гимназии, был шалопаем и непоседой, и не особо стремился к знаниям. Отчаявшиеся родители отвезли 12 летнего мальчика в Москву, дабы определить в техническое училище. Но завалив все экзамены, кроме закона Божьего, рисования и чистописания, Михаил был вынужден пойти в реальное училище К.П. Воскресенского., где и проявился его талант к рисованию.

«Рисование с каждым днём захватывало меня всё больше и больше,- вспоминал о тех годах Михаил Васильевич - Я явно стал пренебрегать другими предметами, и всё это как-то сходило с рук. Я начал становиться местною известностью своим художеством и отчаянными шалостями...»

Талант будущего художника разглядел Воскресенский и помог молодому человеку поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в класс В.Г. Перова.

Уже через два года обучения в училище молодой художник начал участвовать в выставках. Ещё через год, в 1881 году, Михаил Нестеров оставляет Московское училище и поступает в Петербургскую Академию художеств на курс Чистякова, быстро разочаровывается и возвращается в Москву.

Михаил клятвенно пообещав родителям прилежно учиться живописи у Прянишникова, Саврасова, Маковского — известных художников-передвижников. Отец с тяжелым сердцем дал свое согласие, ибо считал художников неудачниками.

И Михаилу пришлось доказать и себе и отцу, что это не так, но намного позже.А пока он был "вечным" студентом. Он обучался живописи уже семь лет: четыре года в Москве, два — в Петербурге, еще пару лет в Москве — и ни одной медали, ни одного первого места на конкурсах!

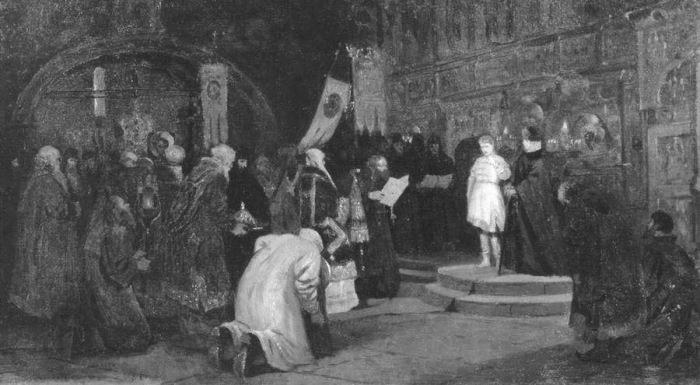

В 1884-1885 годах художник пишет картины на исторические темы:  «Приём послов»,

«Приём послов»,  «Сбор на погорелый храм в Москве» (эскизы),

«Сбор на погорелый храм в Москве» (эскизы), «Шутовской кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным».

«Шутовской кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным».

В 1885 году Нестеров написал картину «Призвание М. Ф. Романова на царство». За это полотно Михаил Васильевич получил звание свободного художника.

Летом 1885 года, вопреки воле родителей, Нестеров венчается с М.И. Мартыновой.

На свадьбе произошло событие, которое закралось в сердце художнику дурным предчувствием большой беды. Доктора, приглашенного на их свадьбу, срочно вызвали к роженице. А вернувшись к праздничному столу тот сообщил, что было слишком поздно и женщина умерла.

Потом Нестеров не раз в своих дневниках и письмах вспоминал этот эпизод, предзнаменовавший несчастье. И смерть...

Михаил Нестеров с дочерью Ольгой

И лишь маленькая дочка Оленька помогла Нестерову вынести все тяготы жизни в те годы, а образ, дорогой сердцу Марии, оставался с ним всю жизнь. Он еще много лет выплескивал на свои полотна образ любимой жены.

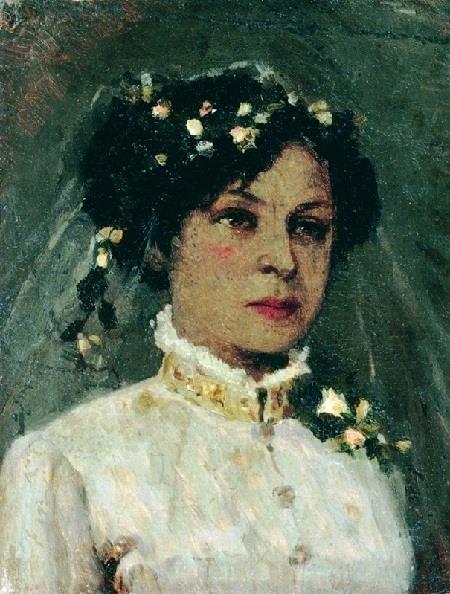

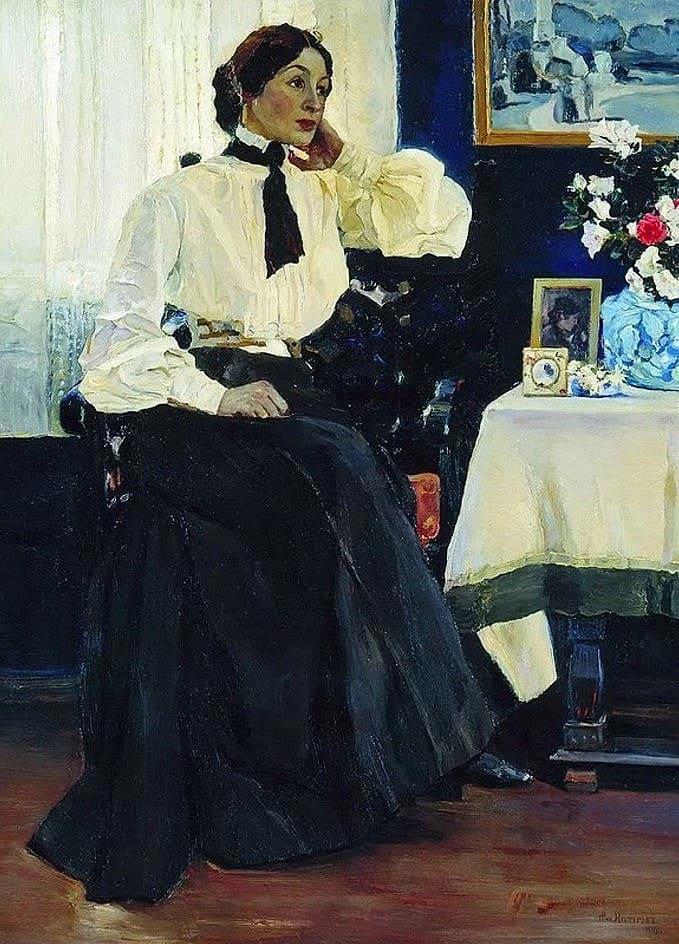

Портрет Марии Мартыновской.

Портрет Марии Мартыновской.

Михаил Васильевич страстно любил свою супругу, но в 1886 году, в мае, случилась трагедия – молодая жена родила дочь Ольгу и умерла после родов.

Мария Мартыновская-Нестерова в подвенечном наряде.

Образ любимой жены многие годы преследовал художника и он писал её портреты огромное количество раз.

Мария Нестерова.

Её лицо мы видим в исторических и жанровых картинах. Это, как пример, и несколько вариантов «Царевны», и «Христова невеста». Всё она – любимая и безвременно ушедшая.

«Девушка у пруда»

Стремится показать едва заметные тихие движения, внутреннее состояние человека, его настроение. Часто правит и переписывает картины, добиваясь «внутренней красоты» происходящей сцены.

Михаил Нестеров. «Христова невеста», 1887.

В 1886 году за картину «До государя челобитчики», художнику было присвоено классное звание и Большая серебряная медаль.

«До государя челобитчики»,

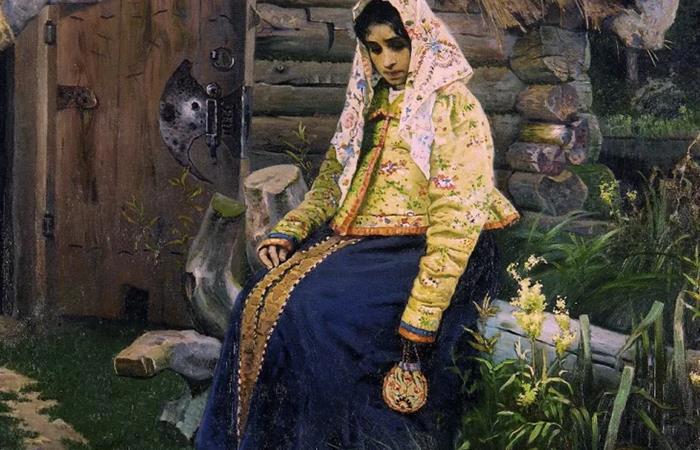

Ещё одной знаковой работой, которая раскрывала великую скорбь и душевную красоту русской женщины, стало полотно «За приворотным зельем». Это тема неразделенной несчастной любви.

«За приворотным зельем».

Упорство и бескомпромиссный подход к собственному творчеству приводят молодого художника к успеху

А потом был «Пустынник»

Эта картина была показана публике на XVII Передвижной выставке. О молодом художнике не просто заговорили – пресса назвала его одним из лучших живописцев нового времени.

Вот что о картине написал Сергей Дурылин:

"Зрителю передавалось тёплое любящее умиление, с которым бредущий по бережку старец в лаптях взирает на «кроткое природы увяданье» и на эту худенькую, взъерошенную ёлочку, на последнюю алую ветку рябины, на прибрежную луговинку и первым, робким ещё снежком."

«Пустынник» ещё до начала выставки был приобретен П.М. Третьяковым.

На вырученные от продажи картины деньги Нестеров отправился в своё первое заграничное путешествие – он посетил Германию и Австрию, Италию и Францию. Природа, архитектура и живопись Европы просто поразили молодого художника.

Совершенствуя стиль письма, Нестеров вырабатывает новое направление, названное им «опоэтизированным реализмом», в котором чудесным образом рябины, берёзы и осины сочетаются с одухотворённостью человека. Не порывая с реализмом, художник приближается к символизму, показывает на холстах невидимый мир грёз и видений. Образы на картинах становятся утончёнными и бесплотными. Мастер прибегает к условности и стилизации.

Его произведения становятся новым словом в искусстве. Но подвергаются жёсткой критике со стороны представителей товарищества передвижников.

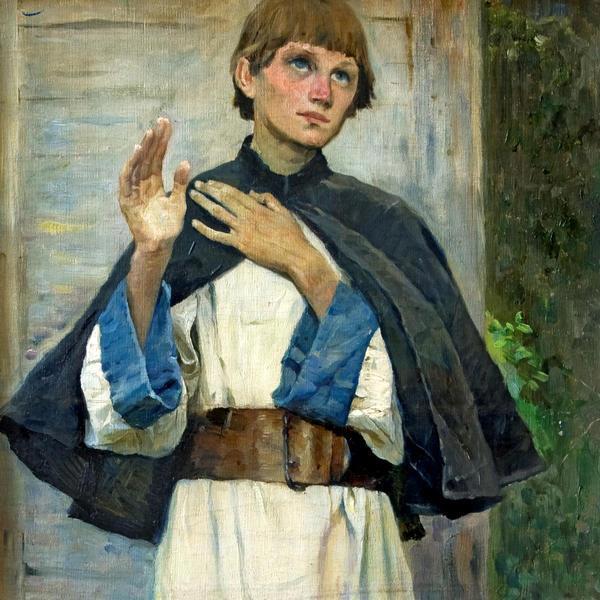

Михаил Нестеров. «Видение отроку Варфоломею», 1890

Полотно стало первым в целой серии работ, которые художник посвятил Сергею Радонежскому – образ святого волновал живописца на протяжении всей жизни.

Юность Сергия. Нестеров М.В.

Случилось так, что «Отрока Варфоломея» увидел профессор Старцев, который руководил росписью Владимирского собора в Киеве. И был просто поражен талантом художника.Старцев нашел художника и предложил Нестерову работу по росписи собора. Нужно сказать, что Михаил Васильевич долго колебался, но предложение принял.

С 1890 года Михаил Нестеров начинает заниматься росписью православных храмов. Церковным фрескам и иконам он посвятит более 20 лет своей жизни. Произведения этого периода творчества отражают индивидуальную позицию художника, ищущего бога. Холодная палитра и бестелесность образов приближают мастера к стилю модерн — самому модному направлению эпохи. Но сюжеты, к которым он обращается, на фоне общего упадка религиозности идут вразрез с веяниями времени.

Работа в храмах сильно повлияла на творчество живописца – появилась целая религиозная тема «Святая Русь». В 1895 году Нестеров закончил полотно «Под благовест» (авторское название «Монахи»).

Михаил Нестеров. «Святая Русь», 1905

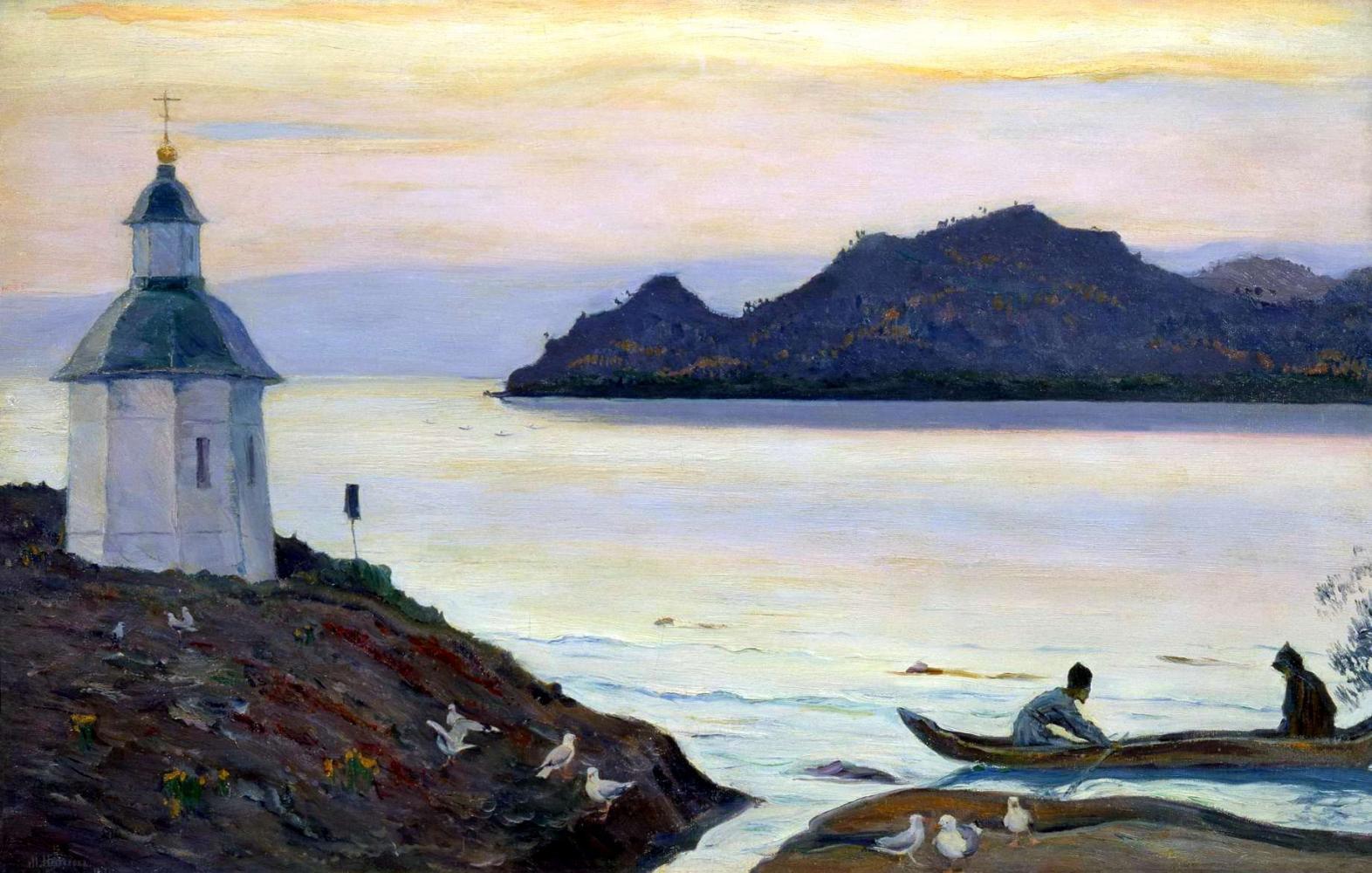

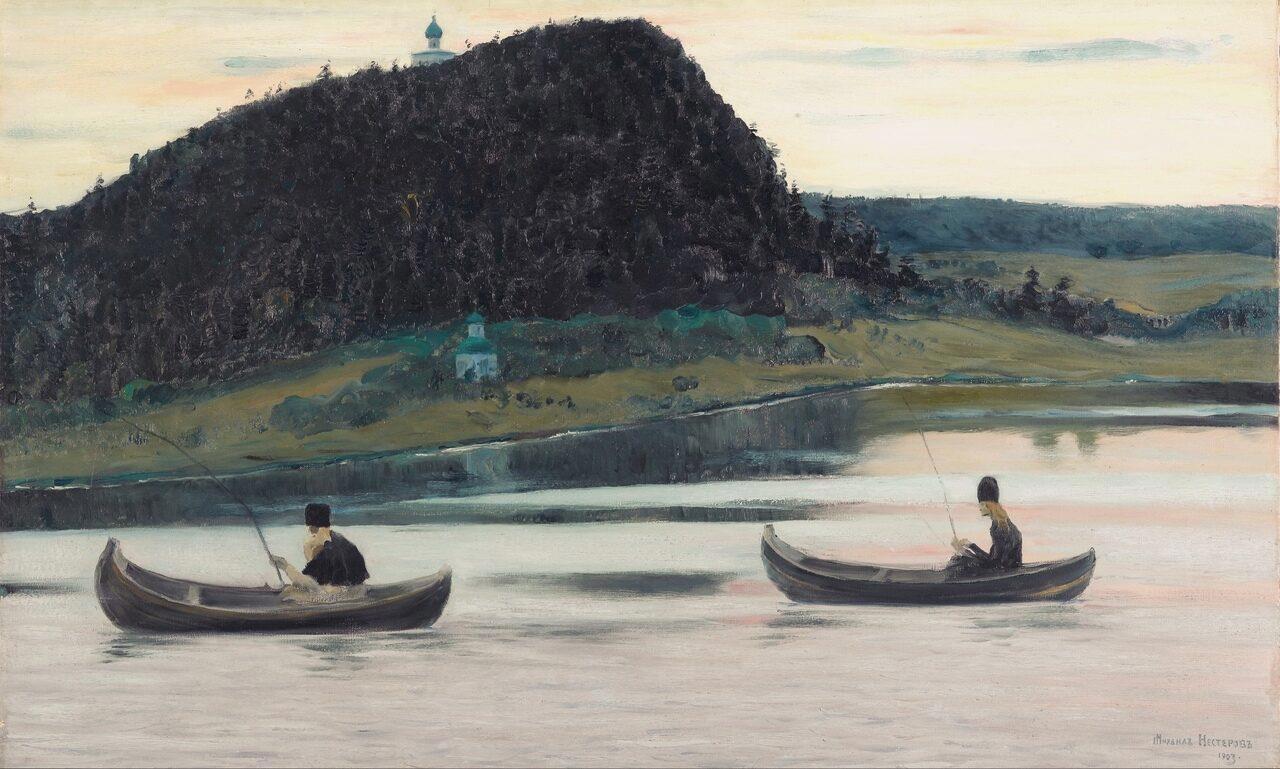

В 1901 году, желая глубже узнать и прочувствовать мир русских монастырей, Михаил Васильевич отправляется на белое море в Соловецкий монастырь. Итогом этого путешествия стала целая серия картин: «Соловки»,

«Соловки»,  «Молчание», «Обитель Соловецкая» «Мечтатели», «Тихая жизнь», И

«Молчание», «Обитель Соловецкая» «Мечтатели», «Тихая жизнь», И «Лисичка»

«Лисичка»

Художник написал целую серию картин о горестной судьбе русской женщины и вере в Бога. Такая «любовь-жаль», где чуткая и ранимая женская душа, которая одарила своим светом недостойного и смогла найти свой покой только за стенами старообрядческого скита. Картины: «Великий постриг», «Две сестры», «За Волгой», «Одинокие», «Думы».

Великий постриг

За Волгой

Послушницы на берегу реки

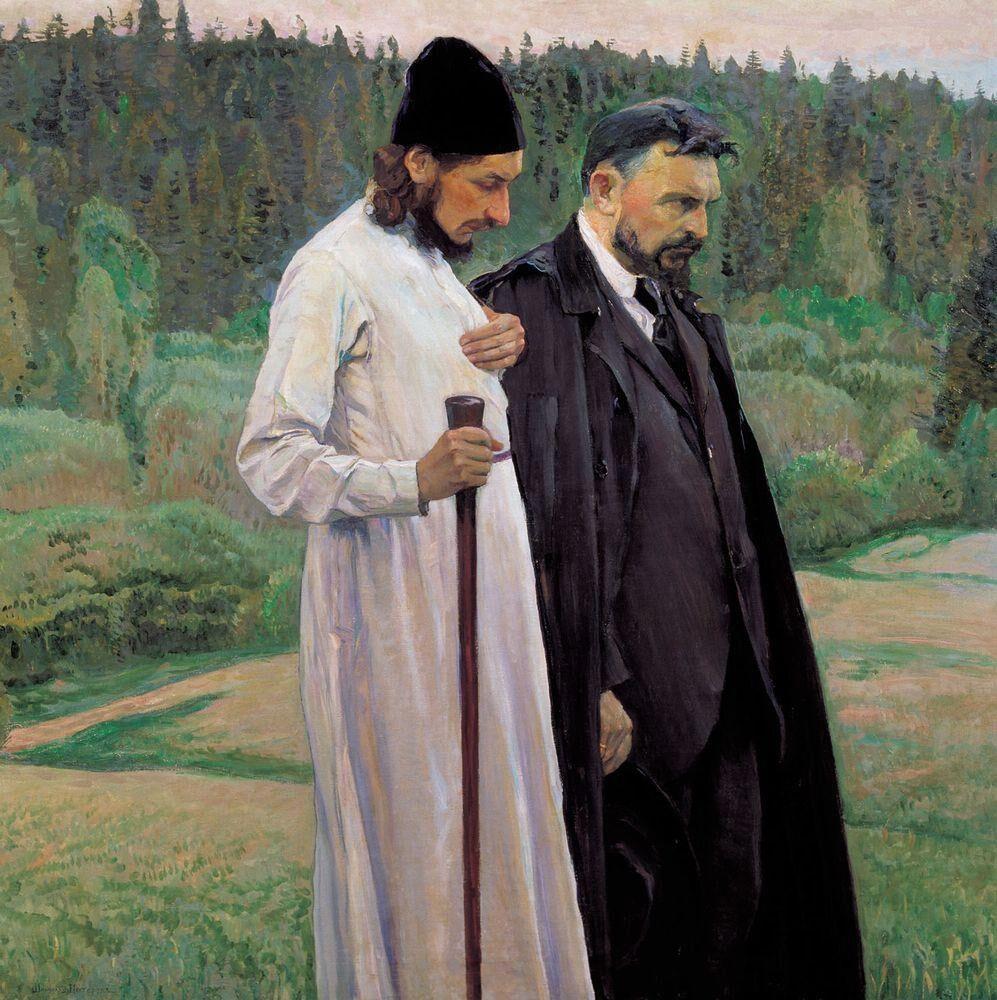

Два лада

Философы (Флоренский и Булгаков)

Элегия. Слепой музыкант

Октябрьская революция стала для мастера сродни апокалипсису. Вернувшись в 1920 году из Армавира, он обнаружил, что мастерская разорена, картины и уникальные архивные материалы утрачены. Семья Нестеровых уехала на Кавказ, потом был Армавир, где художник тяжело заболел и долгое время не мог работать. Нестеровы вернулись в Москву только в 1920 году.

В послереволюционный период Михаил Васильевич начал писать портреты. Это и портрет жены, портреты членов семьи, близких друзей, людей творческих. Основная масса – это женские портреты.

Амазонка. Потрет дочери

Портрет О. М. Нестеровой-Шретер, дочери художника 1905

Портрет Екатерины Петровны Нестеровой

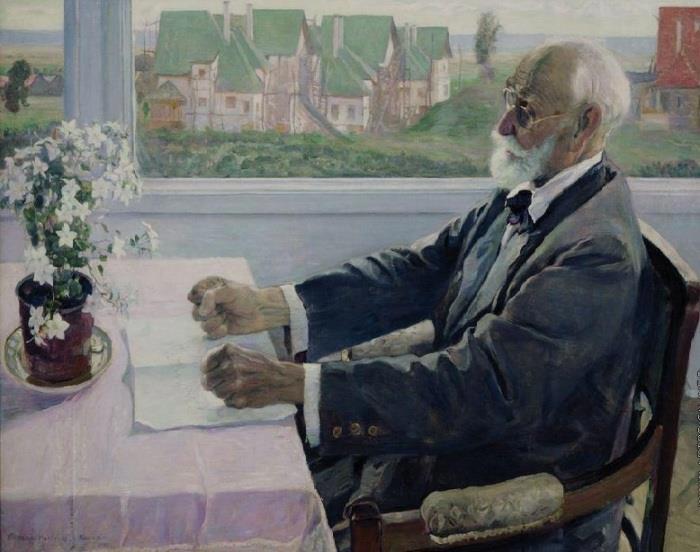

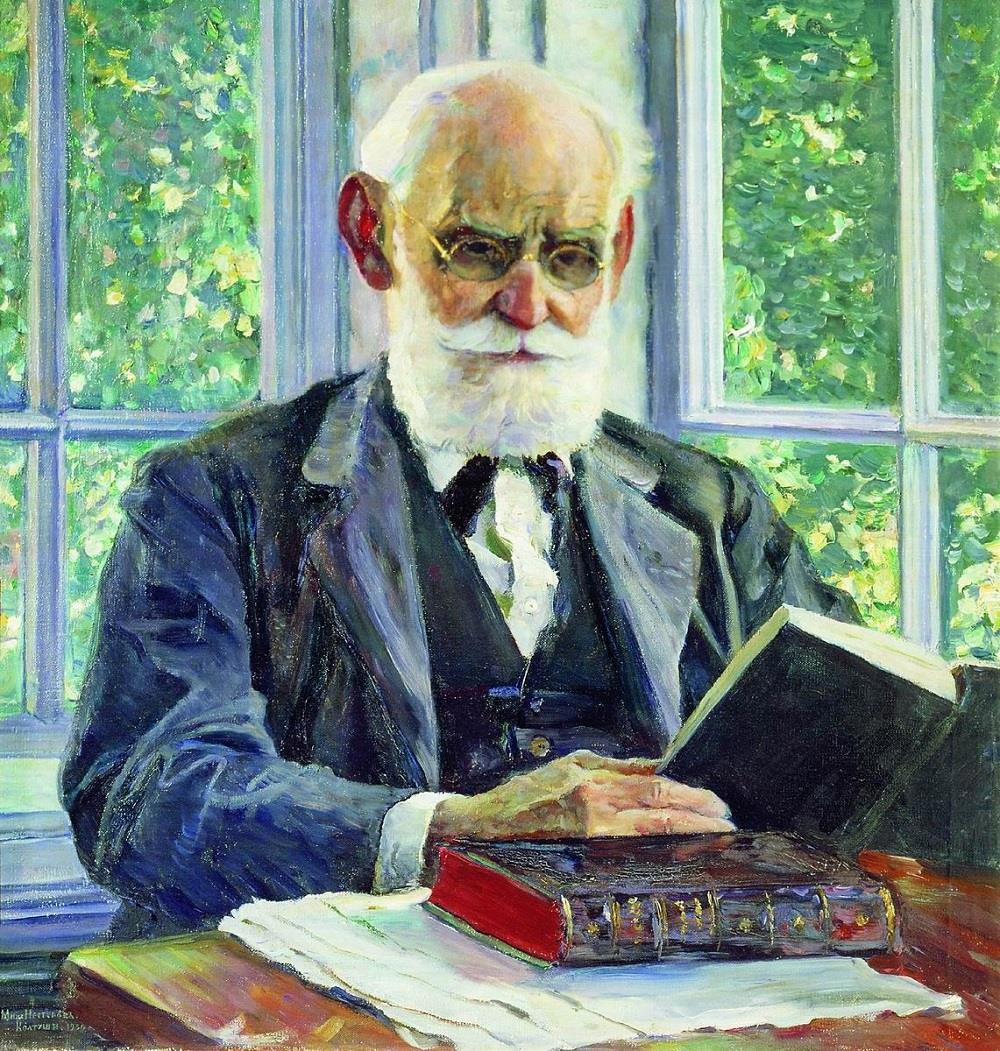

Портрет академика физиолога И.П.Павлова . (1935).

Портрет И. П. Павлова 1930

1941 году за портрет И.П. Павлова художнику была присвоена Сталинская премия. Последней работой художника стала «Осень в деревне» (1942 год).

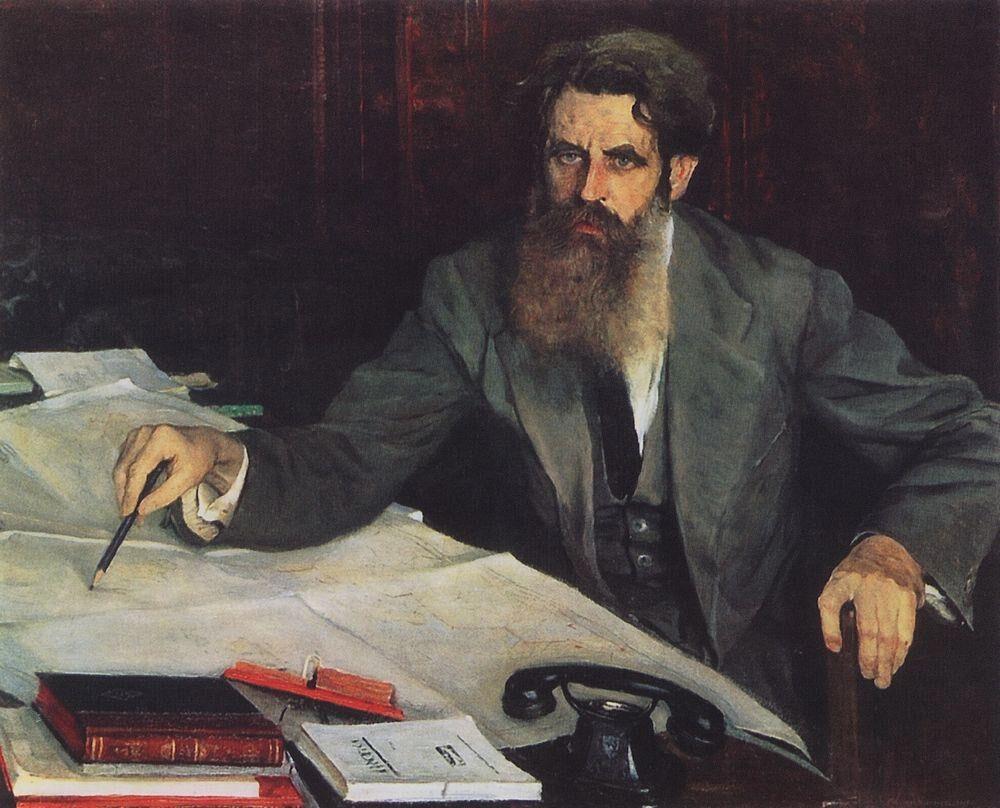

Портрет Отто Юльевича Шмидта. 1937

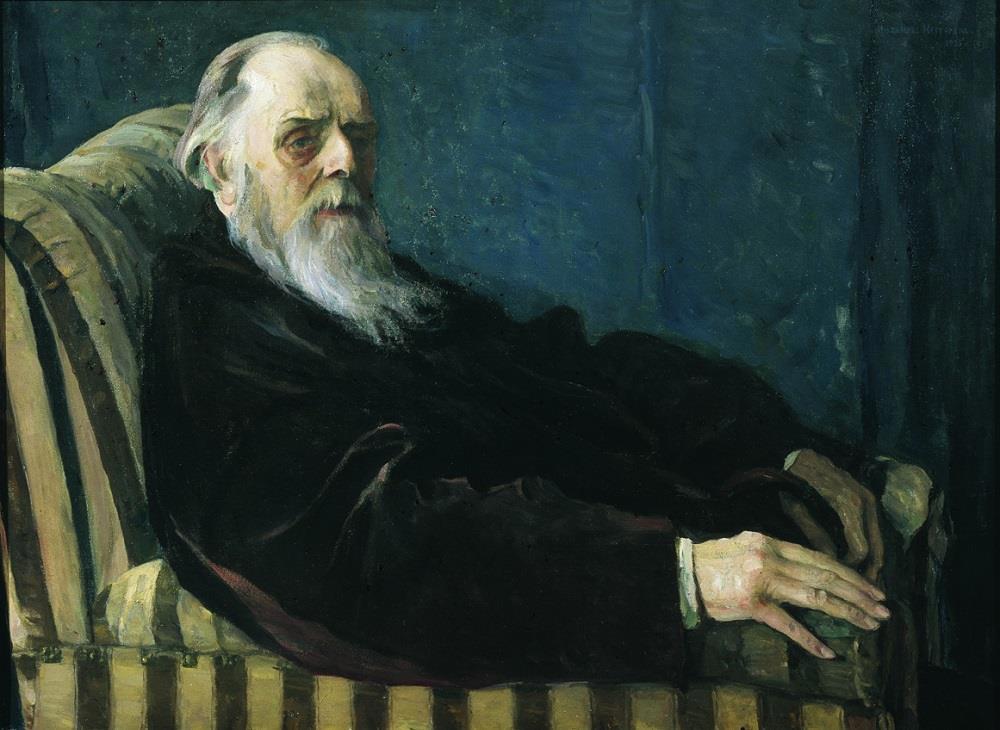

Портрет академика Алексея Николаевича Северцов

Портрет А. М. Щепкиной 1925

Портрет архитектора А. В. Щусева 1941

Портрет братьев Павла и Александра Кориных 1930 год Портрет В. Г. Черткова 1935

Портрет В. Г. Черткова 1935 Портрет скульптора В. И. Мухиной 1940

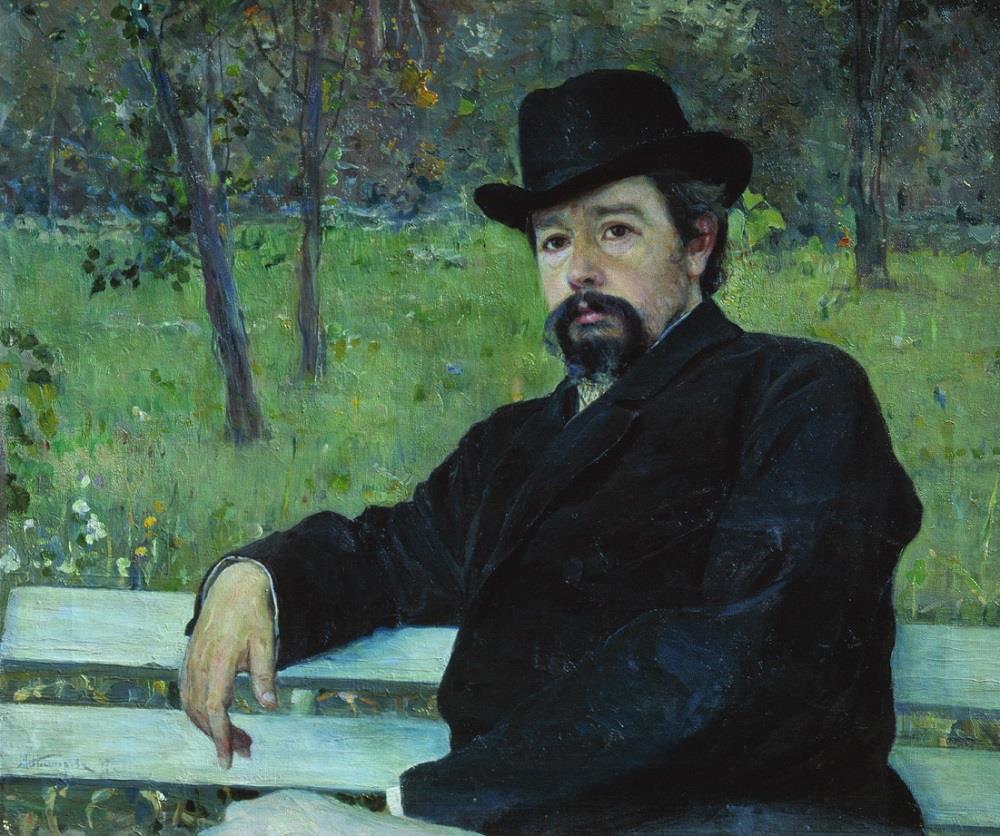

Портрет скульптора В. И. Мухиной 1940 Портрет художника Н. А. Ярошенко 1897

Портрет художника Н. А. Ярошенко 1897

Последней работой художника стала «Осень в деревне» (1942 год). Михаил Васильевич Нестеров в 80-летнем возрасте.

Михаил Васильевич Нестеров в 80-летнем возрасте.

Михаил Нестеров оставил после себя не только огромное творческое наследие, но и продолжил свой род в детях. А было у него их семеро: дочь Ольга от первого брака с Марией Мартыновской; дочь Вера и сыновья Михаил и Федор от гражданской жены Юлии Урусман; две дочери и сын — Наталия, Анастасия и Алексей — от второго брака с Екатериной Васильевой.

Портрет сына Алексея. (1942).

В последние десятилетия жизни Михаил Васильевич,имея еще и талант писателя, увлеченно работал над воспоминаниями, которые были изданы отдельной книгой.И самое последнее над чем работал художник, был цикл портретов самого меньшего сына Алексея, который был неизлечимо болен туберкулезом. Отец, часами стоя перед постелью угасающего мальчика, наносил на холст дорогие сердцу черты.

18 октября 1942 года Михаила Нестерова не стало. А 8 ноября, не прожив и месяца, вслед за отцом умер и сын.

А судьба несостоявшейся невесты Нестерова -Лели Праховой сложилась весьма печально. Так и не выйдя замуж, она до конца своих дней оставалась одна, и умерла в Киеве в 1948 году.

"Михаил Васильевич Нестеров. Один из самых прекрасных, строго-прекрасных русских людей, встреченных мною за всю жизнь… Я думаю - он вполне исторический человек. Одухотворение, несущееся из его картин, никогда не забудется. Он создал "стиль Нестерова", и тот стиль никогда не повторится." (Розанов В.В.)