Авангардист советского авангарда

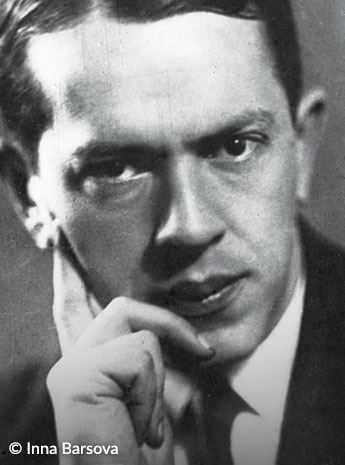

Автор: Игорь РезниковИнтерес к творчеству Александра Мосолова, яркого и оригинального художника, к его сложной, необычной, в чем-то трагической композиторской судьбе в последнее время все более возрастает. В его творчестве совершались самые невероятные стилистические перемены, и они отразили метаморфозы, происходившие на различных этапах развития советской музыки. Блестяще образованный, необычайно талантливый, смелый экспериментатор, ровесник века, он метеором ворвался в искусство в 20-е гг. и органично вписался в «контекст» эпохи, со всей своей импульсивностью и неуемной энергией воплощая ее бунтарский дух, открытость новым веяниям.

О замечательном композиторе нам уместно вспомнить сегодня, в день 50-летия со дня его смерти.

О замечательном композиторе нам уместно вспомнить сегодня, в день 50-летия со дня его смерти.

Александр Мосолов в музыкальной стилистике воспринимался в 20-х годах представителем радикального направления концепции конструктивизма. Действительный член Ассоциации современной музыки, востребованный композитор, пианист-исполнитель собственных произведений, сочинений русских и западных современных авторов, он вызывал горячий интерес.

Двадцатые годы стали для Мосолова своего рода периодом «бури и натиска». К этому времени уже четко определилась его жизненная позиция. Уроженец Киева, он уже в трехлетнем возрасте переезжает с родителями в Москву. В 1918 году, приветствуя революционные события, Александр добровольцем уходит на фронт; в 1920 — демобилизуется из-за контузии. На следующий год он поступает в Московскую консерваторию, которую блестяще оканчивает в классе композиции Глиэра, а затем Мясковского, и фортепиано у Игумнова. Он владел европейскими языками, блистал изысканными манерами, обладал красивой внешностью, и влюблял в себя всех.

Уже к середине 20-х годов он становится автором солидного количества произведений, в которых вырабатывается его оригинальный стиль. "Чудак вы эдакий, из вас лезет, как из рога изобилия", — писал Мосолову его учитель и большой друг композитор Николай Яковлевич Мясковский 10 августа 1927 г. — "Шутка ли сказать — 10 романсов, 5 каденций, Симфоническая сюита, а вы пишете: сочинил-то мало!". Это "мало" - около 30 опусов: фортепианные сонаты, камерные вокальные и инструментальные сочинения, Симфония, фортепианный концерт,

В это время Мосолов был одним из немногих советских композиторов, к творчеству которого проявляли пристальный интерес на Западе. Его музыка звучала, издавалась, включалась в программы западноевропейских музыкальных фестивалей. 1-й струнный квартет – единственное сочинение советского автора, исполненное на фестивале Международного общества современной музыки во Франкфурте-на-Майне в 1927 году. В следующем году по заказу фестиваля камерной оперы в Баден-Бадене им была написана одноактная опера "Герой".

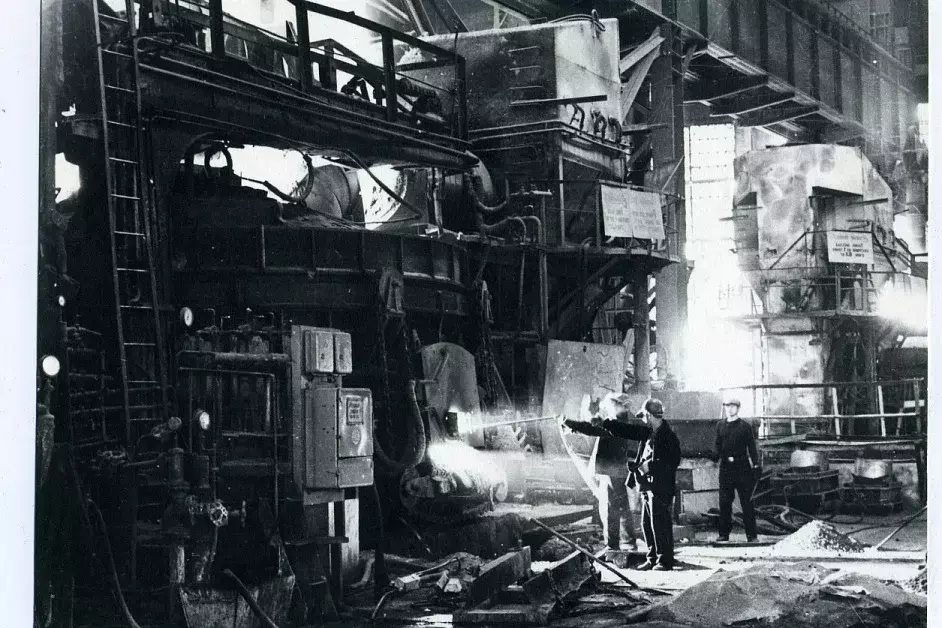

В 1927 году Мосолов по заказу Большого театра пишет балет «Сталь». 4 декабря 1927 года на торжественном концерте в Колонном зале Дома Союзов, посвященном 10-летию революции, впервые прозвучал симфонический эпизод из этого балета "Завод. Музыка машин" (с партией "железного листа"). Программа, которой дирижировал К.Сараджев, включала также произведения Шостаковича, Рославца и Половинкина. Вот отзыв критики: "...совершенно из ряда вон выходящей надо признать картину "Завод", где Мосолов нашел великолепные "производственные" эффекты, избежав грубого звукоподражания. Слава машинам — мышцам жизни. Этот отрывок кричит о том, насколько могут быть "благодарны" индустриальные темы, если только за них возьмется смелый передовой музыкант". Огромный резонанс в музыкальном мире вызвали зарубежные премьеры "Завода" в Берлине, Льеже, Вене, Париже, Риме, Нью-Йорке и других городах. На эту музыку в 1932 в Голливуде была осуществлена хореографическая постановка "Механический балет" (балетмейстер А. Р. Больм).

В этот период, еще полный надежд на светлое будущее, искусство активно ищет новый язык для воплощения "индустриальной" тематики и образности. Маяковский в это время писал:

Мы прославляли художников и артистов…

А к технике внимание видать ли?

На первое такое же место выставь —

рабочих, техников, изобретателей!

Урбанизация, индустриализация, электрификация адски грохотали, ревели и властно заявляли о себе во всех видах искусства.  Симфоническая поэма Ю. С. Мейтуса "Днепрострой", оркестровый эпизод "Металлургический завод" из оперы В. Дешевова "Лед и сталь". Советский драматический и музыкальный театр предлагает эксперименты с такими же характерными тенденциями - режиссерские работы Вс. Мейерхольда. Создаются балеты "Стальной скок" Прокофьева, "Болт" Шостаковича. Рубеж 30-х ознаменовался единственным в творчестве Мосолова опытом создания крупной оперы на гражданско-социальную тематику — «Плотина», которую он посвятил своему учителю Н. Мясковскому. В основе либретто Я. Задыхина лежит сюжет о постройке плотины для гидростанции в одной из отдаленных деревень страны. Оркестровый язык «Плотины» обнаруживает близость к стилю симфонических сочинений Мосолова 20-х годов. Прежняя манера острогротескного выражения сочетается здесь с попытками создать в музыке позитивные образы, отвечающие требованиям социальной темы.

Симфоническая поэма Ю. С. Мейтуса "Днепрострой", оркестровый эпизод "Металлургический завод" из оперы В. Дешевова "Лед и сталь". Советский драматический и музыкальный театр предлагает эксперименты с такими же характерными тенденциями - режиссерские работы Вс. Мейерхольда. Создаются балеты "Стальной скок" Прокофьева, "Болт" Шостаковича. Рубеж 30-х ознаменовался единственным в творчестве Мосолова опытом создания крупной оперы на гражданско-социальную тематику — «Плотина», которую он посвятил своему учителю Н. Мясковскому. В основе либретто Я. Задыхина лежит сюжет о постройке плотины для гидростанции в одной из отдаленных деревень страны. Оркестровый язык «Плотины» обнаруживает близость к стилю симфонических сочинений Мосолова 20-х годов. Прежняя манера острогротескного выражения сочетается здесь с попытками создать в музыке позитивные образы, отвечающие требованиям социальной темы.

В 2012 году в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории состоялась мировая премьера оперы Александра Мосолова "Плотина" (1930). Об этом событии рассказывает композитор Владимир Раннев.

Это последнее сочинение Мосолова-авангардиста до его трагической перековки с полным набором сопутствующих кошмаров: обличительные статьи в советской прессе, исповедальные письма Сталину, доносы, арест и лагерь, затем скитание по провинциальным городам, работа в домах культуры и фольклорных экспедициях по медвежьим углам (последнее было распространенным убежищем обескровленных бунтарей 20-х — добровольная ссылка, бархатный ГУЛАГ без конвоя и лесоповала). "Плотина" готовилась к постановке в ленинградском ГАТОБе (ныне Мариинский театр), и его "Штаб Сквозной бригады" даже торопил композитора, "чтобы осуществить скорейшее появление на советской сцене советской оперы". Но времена стремительно менялись, и проблемная опера о варварском строительстве ГЭС с неоднозначной характеристикой "враждебных элементов" — кулаков и несознательного крестьянства, выступающих против индустриальной машины первой пятилетки,— представлялась культначальству "преступной политической близорукостью". Почти готовую оперу сняли с постановки, и впервые она прозвучала только через 80 лет, и лишь благодаря тому, что худрук фестиваля Игорь Рогалев обнаружил в архивах Санкт-Петербургской консерватории ее клавир.

Строго говоря, то, что мы услышали на этой премьере, лишь отчасти Мосолов. Музыка была перекомпонована, заново оркестрована и декорирована индустриальными шумами, отчего говорить об аутентичном артефакте мы не можем. Но это в данном случае и не важно. Главное, что консерваторским студентам представилась возможность поучаствовать в большом новом деле, а это в стенах учебного заведения большая редкость. И именно в этом статусе — как практикум по музыкальному авангарду — нужно рассматривать и оценивать эту постановку, в которой с этой позиции работа оркестра, солистов, хора (фольклорный ансамбль консерватории) и танцоров обнадеживает, а все неизбежные для такой масштабной партитуры огрехи оправдывает студенческий энтузиазм.

К 30-м годам у композитора устойчивая репутация конструктивиста-урбаниста, ультрасовременного модерниста.

К 30-м годам у композитора устойчивая репутация конструктивиста-урбаниста, ультрасовременного модерниста.

В последующие годы Мосолов пишет оперетту «Крещение Руси», «Антирелигиозную симфонию» для чтецов, хора и оркестра. Еще одно значительное произведение — Первый фортепианный концерт, положивший начало новому, антиромантическому взгляду на этот жанр в советской музыке. Но и в этот период Александр Мосолов искал и обретал другие пласты современной музыкальной стилистики.

В 1926 г. он пишет два необычайно остроумных, озорных вокальных цикла: «Три детские сценки» и «Четыре газетных объявления» («из Известий ВЦИКа»). Дерзкий композитор эпатирует любителей камерного музицирования, посылая в их сторону "плевок", к примеру: "Лично хожу крыс, мышей морить. Есть отзывы. 25 лет практики". Легко представить себе состояние слушателей, воспитанных в духе традиций! Ничего благозвучного ни в словах, ни тем более в музыке нет. Хроматические блуждания, диссонансы, политональность и прочее. Тем не менее, эти циклы обладают четкой преемственностью с вокальным стилем Мусоргского вплоть до прямых аналогий между «Тремя детскими сценками» и «Детской», и «Газетными объявлениями» и «Семинаристом», «Райком». Более того, выскажу мысль, что не будь этих мосоловских циклов – возможно, не появились бы такие замечательно остроумные сочинения, как «Пять романсов на слова из журнала «Крокодил» Шостаковича и «Бюрократиада» Щедрина.

Как бы то ни было, оба сочинения вызвали шумную реакцию и неоднозначное толкование. Что можно было ожидать от пролетарских властей, которые, как известно, очень "завидовали" таким независимым персонам как Александр Мосолов! Восторженные отклики сменились публичной травлей. К этой тенденциозной критике активно и охотно присоединилась Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), чья деятельность характеризовалась вульгаризированным подходом к явлениям искусства. С этим во многом связано то обстоятельство, что к началу 30-х гг. период «бури и натиска» в творчестве Мосолова завершается. Композитор резко порывает с прежней манерой письма и начинает «нащупывать» новую, прямо противоположную первой. Изменение стиля музыканта было столь радикальным, что, сравнивая его произведения, написанные до и после начала 30-х гг., трудно поверить, что все они принадлежат одному и тому же композитору. Стилистическая модуляция, совершившаяся в 30-е годы определила собой все последующее творчество Мосолова. Наряду с травлей были и объективные причины стремительной эволюции языка композитора: она отвечала свойственному советскому искусству 30-х годов тяготению к ясности и простоте.

Защищаясь от травли, композитор попытался встроиться в идеологический контекст "опоры на народную музыку", написав симфоническую сюиту для большого оркестра "Туркменская музыка". Но мазок конструктивистского мастера все равно обрамлял народную тематику модернистской техникой. И в дальнейшем он активно осваивает среднеазиатский фольклор, изучая его во время своих поездок, а также обращаясь к известному сборнику В. Успенского и В. Беляева «Туркменская музыка» (1928). Он пишет 3 пьесы для фортепиано «Туркменские ночи» (1928), Две пьесы на узбекские темы (1929), которые стилистически еще относятся к предыдущему, бунтарскому периоду, подводя ему итог. Сюита "Туркменская музыка" с большим успехом была исполнена на международной выставке 1935 года в Брюсселе.А уже во Втором концерте для фортепиано с оркестром и еще более в Трех песнях для голоса с оркестром отчетливо намечается новый стиль.

К сожалению, сохранилось мало сведений о творческой деятельности Мосолова после создания «Плотины». Одно ясно – признания на родине уже больше не было. В феврале 1936 Мосолов был исключён из Союза композиторов, в ноябре 1937 арестован, обвинён в антисоветской пропаганде и на восьмилетний срок заключён в Волголаг (Рыбинский район Ярославской области). Письмо М.И. Калинину его профессоров Р.М. Глиэра и Н.Я. Мясковского в защиту своего студента, вероятно, способствовало его освобождению в августе 1938 года с ограничением проживания за 101-м километром от Москвы. Эта ограничительная черта оказалась вертикалью судьбы, разделившей его жизнь на "до" и "после". Да, композитор сочинял еще несколько десятилетий, но как он сам порой горько говорил: "Это я, покойный Мосолов".

Радостным событием, которое вытянуло его из жизненного и творческого кризиса стали Концерт для арфы с оркестром, премьера которого состоялась в ноябре 1939 года, и Сюита для арфы. Оба произведения Мосолов посвятил выдающейся арфистке Вере Дуловой, которая их апервые и исполнила. Это был настоящий нонсенс. Композитор - урбанист написал опусы для арфы, на которой, хоть сколько не долби диссонансы, будет звучать благозвучно и мягко. Фольклорный язык сменяется оригинальным авторским тематизмом, отличающимся простотой гармонического языка, мелодизмом, поэтичностью. Ажиотаж был страшный. Мосолов - ходячая "библия модернизма" - растворился в изящном импрессионизме. Это был другой стиль, другой композитор, другой человек.

В начале 40-х годов интересы Мосолова направляются по нескольким руслам, одним из которых была опера. Он пишет оперы «Сигнал» (либр. О. Литовского) и «Маскарад» (по М. Лермонтову). «Сигнал», созданный в декабре 1941, стал одним их первых откликов на военные события. И другие важнейшие области творчества Мосолова этих лет — хоровая и камерная вокальная музыка — объединены темой патриотизма. Основной жанр хоровой музыки военных лет — песня — представлен рядом сочинений, среди которых особенно интересны три хора в сопровождении фортепиано на стихи Арго, написанные в духе массовых героических песен: «Песня про Александра Невского», «Песня про Кутузова» и «Песня о Суворове». Ведущую роль в камерных вокальных сочинениях начала 40-х годов играет жанр баллады; иную сферу составляет лирический романс и, в частности, романс-элегия («Три элегии на стихи Дениса Давыдова»)

В конце Великой Отечественной и первые послевоенные годы Мосолов вновь после многолетнего перерыва обращается к жанру симфонии. В этом жанре композитор продолжает линию эпического симфонизма, каким он сложился в русской, а затем в советской музыке 30-х годов. К сожалению, не все из симфоний были исполнены. Мосолов часто говорил своим друзьям: "Я могу сочинять музыку, но совершенно не способен ее "устраивать" или "пробивать"..."

В 1949 г. Мосолов принимает, участие в фольклорных экспедициях в Краснодарский край, положивших начало второй «фольклорной волне» в его творчестве. Появляется «Кубанская сюита» для оркестра русских народных инструментов. Композитор изучает фольклор Ставрополья. В 60-е гг. Мосолов начал писать для народного хора (в т. ч. для Северного русского народного хора, руководимого женой композитора — народной артисткой СССР Ниной Мешко). Он быстро овладевает стилем северной песни, делает обработки. Длительная работа композитора с хором способствовала написанию «Народной оратории о Г. И. Котовском» на стихи Э. Багрицкого для солистов, хора, чтеца и оркестра (1969-70). В этом последнем завершенном сочинении Мосолов обратился к событиям гражданской войны на Украине (в которой он участвовал), посвятив ораторию памяти своего командира. В последние годы жизни Мосолов делает эскизы к двум сочинениям — Третьему фортепианному концерту (1971) и Шестой симфонии. Кроме того, он вынашивал замысел оперы «Что делать?» (по одноименному роману Чернышевского), которому не суждено было осуществиться.

Сегодня мы переоцениваем многие явления и события. Музыка Александра Мосолова переживает свой ренессанс. Ровесник XX века, Мосолов неотделим от него и его коллизий. "Буржуазный" композитор, страстно принявший Октябрьскую революцию 1917, воевавший на фронтах гражданской войны, сделал жесткий оттиск своего времени в своих произведениях.

26 января 2019 года в Большом зале Московской консерватории состоялось знаменательное событие, имеющее целью восстановить историческую справедливость. Московский симфонический оркестр под управлением голландского дирижера Артура Арнольда исполнил программу из сочинений Мосолова: "Туркменская музыка", Концерт для арфы с оркестром (солистка — Тейлор Анн Флешман, США), Пятая симфония (мировая премьера). Концерт представлял собой часть проекта, в рамках которого был снят фильм о необыкновенной жизни Мосолова

«Меня радует, что в настоящее время творческим наследием Мосолова заинтересовалась общественность, что издаются воспоминания о нем. ...Думаю, что если бы все это было при жизни А. В. Мосолова, то, возможно, возродившееся внимание к его композициям продлило бы ему жизнь и он еще долго был бы среди нас», — так написал о композиторе замечательный виолончелист А. Стогорский, которому Мосолов посвятил «Элегическую поэму» для виолончели с оркестром. А Андрей Эшпай говорил: "Сила и слабость, отчаяние и надежда, мужество и беспомощность, уверенность и сомнение так соединялись в человечнейшем авторе "Музыки машин", что было бесспорно: перед вами — подлинный художник".