Александр Твардовский. Как был написан «Василий Тёркин»

Автор: Анастасия Ладанаускене

Александр Трифонович Твардовский (21 июня 1910 — 18 декабря 1971)

Публикуется с сокращениями

Вопросы, с которыми читатели этой книги обращаются ко мне вот уже много лет подряд, при всём многообразии оттенков и частностей, сходятся к трём основным:

1. Вымышленное или действительно существовавшее в жизни лицо Василий Тёркин?

2. Как была написана эта книга?

3. Почему нет продолжения книги о Тёркине в послевоенное время?

Было и есть до сих пор такое читательское представление, что Тёркин — это, так сказать, личный человек, солдат, живущий под этим или иным именем, числящийся за номером своей воинской части и полевой почты. Более того, прозаические и стихотворные послания читателей говорят о желании, чтоб это было именно так, то есть чтобы Тёркин был лицом невымышленным.

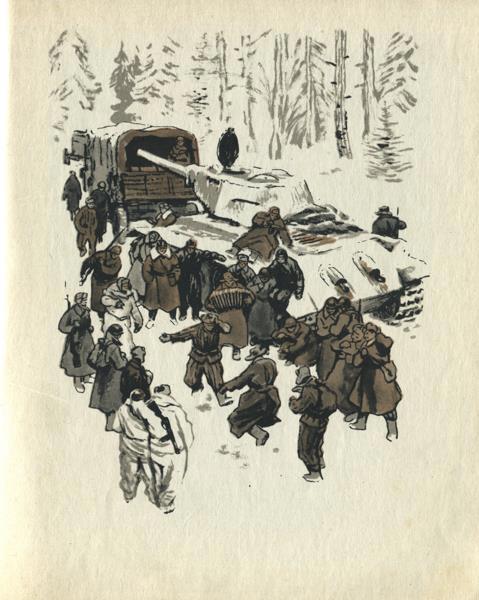

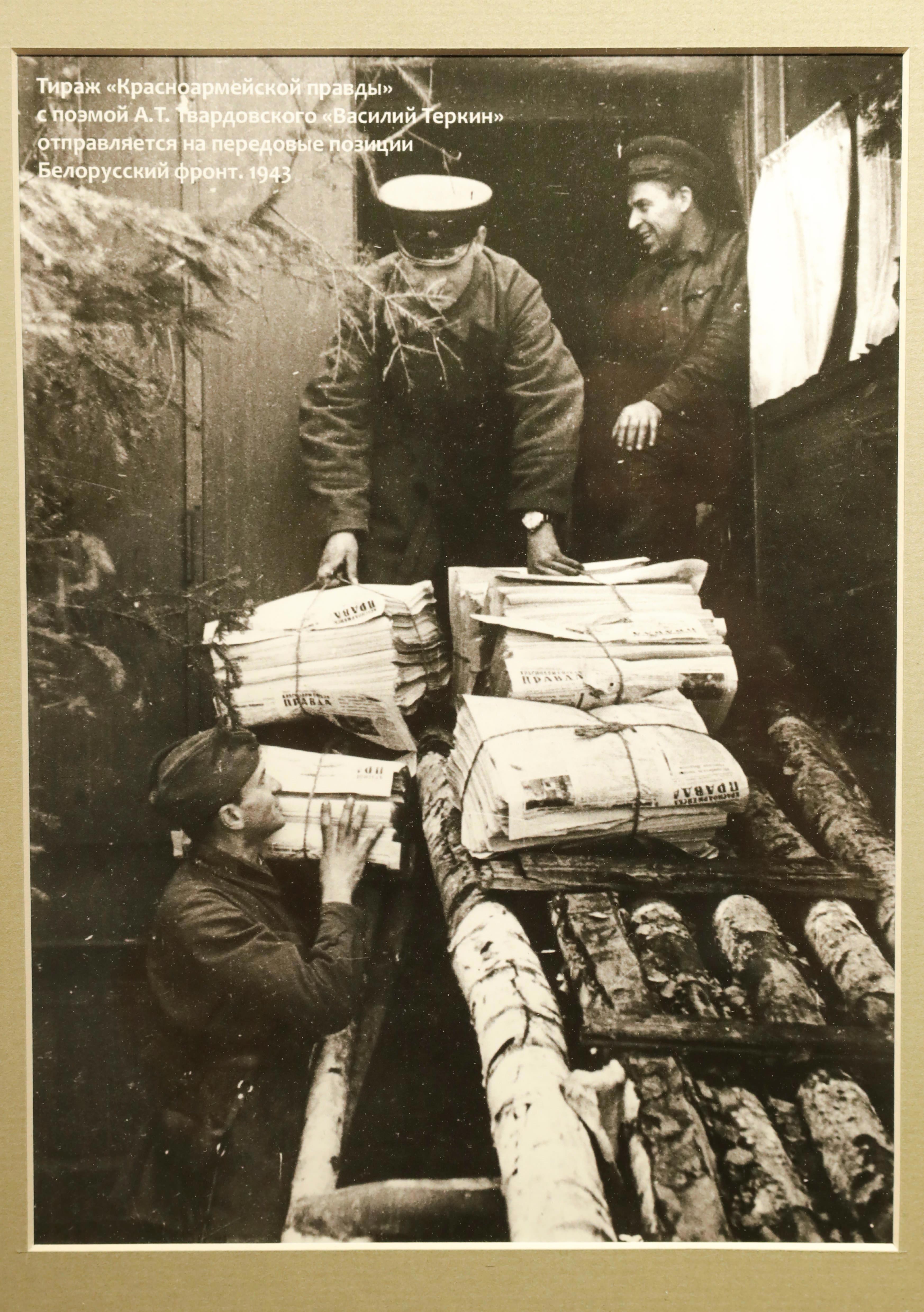

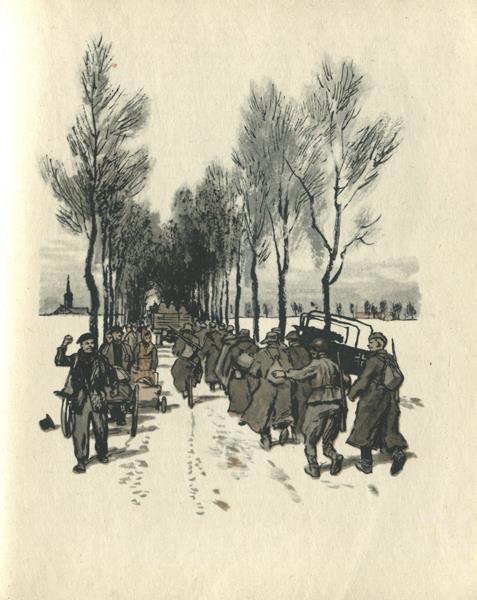

Иллюстрация О. Верейского

Нет. Василий Тёркин, каким он является в книге, — лицо вымышленное от начала до конца, плод воображения, создание фантазии. И хотя черты, выраженные в нём, были наблюдаемы мною у многих живых людей, — нельзя ни одного из этих людей назвать прототипом Тёркина.

Но дело в том, что задуман и вымышлен он не одним только мною, а многими людьми, в том числе литераторами, а больше всего не литераторами и в значительной степени самими моими корреспондентами. Они активнейшим образом участвовали в создании «Тёркина», начиная с первой его главы и до завершения книги, и поныне продолжают развивать в различных видах и направлениях этот образ.

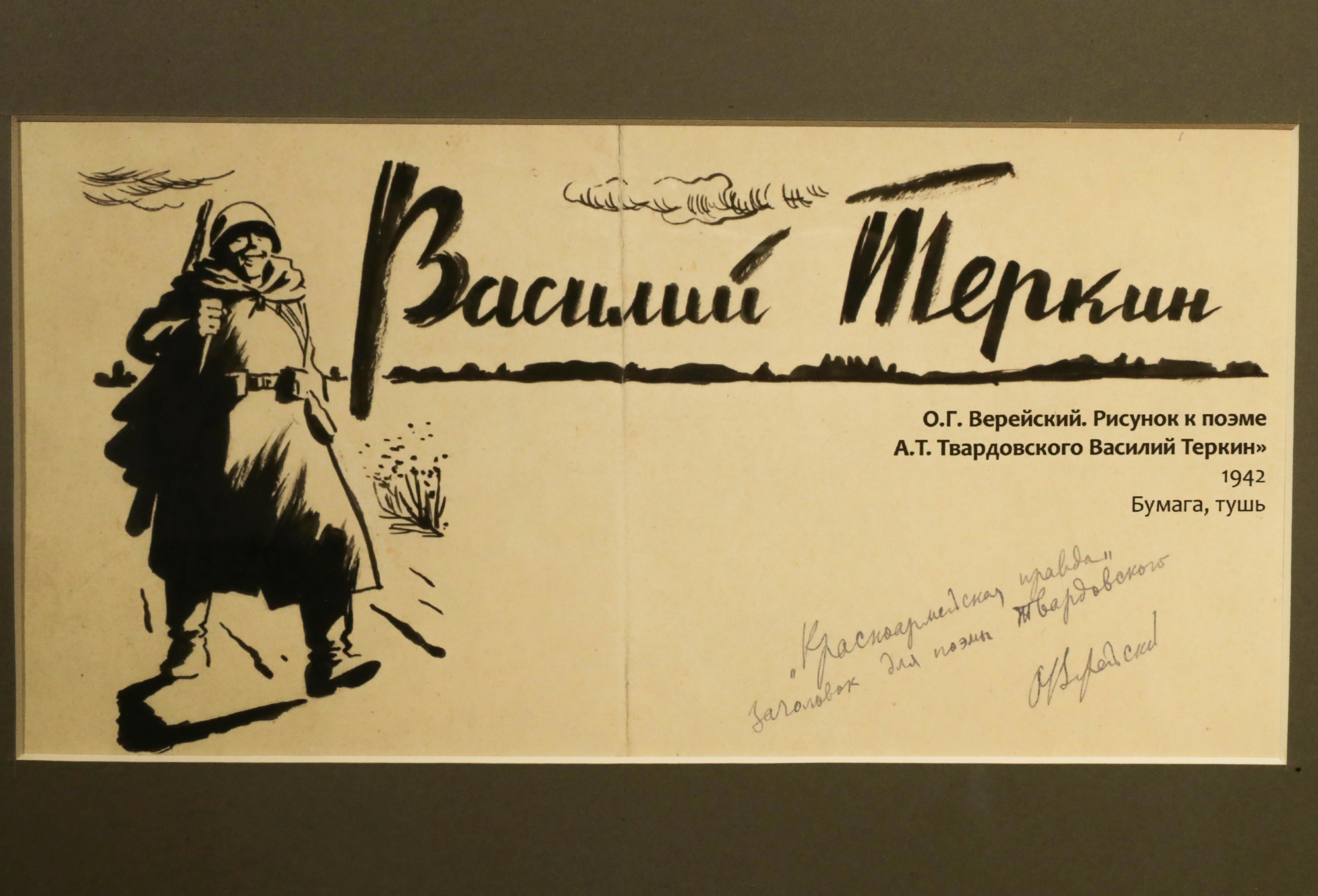

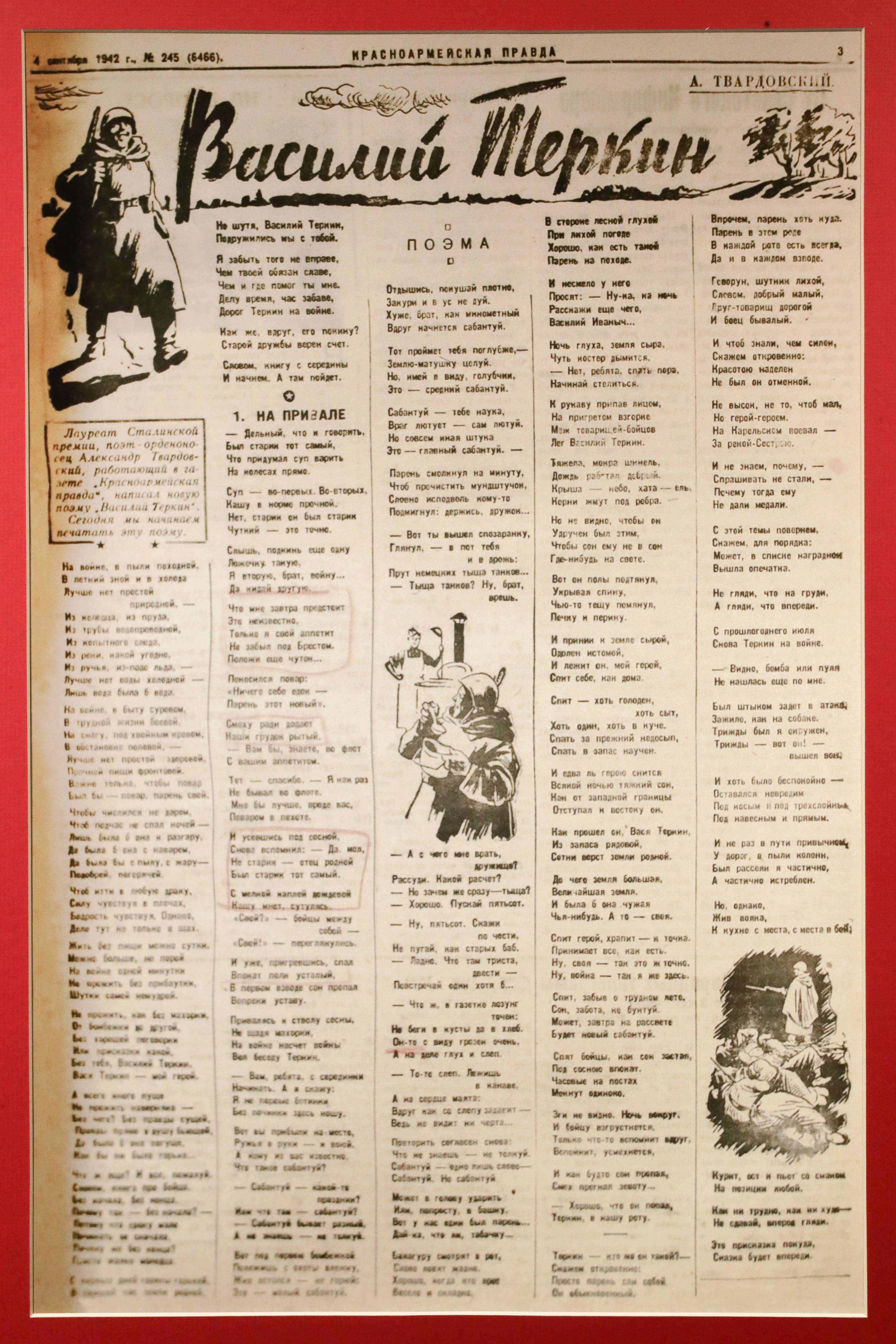

«Василий Тёркин» известен читателю, в первую очередь армейскому, с 1942 года. Но «Вася Тёркин» был известен ещё с 1939—1940 года — с периода финской кампании. В то время в газете Ленинградского Военного Округа «На страже Родины» работала группа писателей и поэтов: Н. Тихонов, В. Саянов, А. Щербаков, С. Вашенцев, Ц. Солодарь и пишущий эти строки.

Как-то, обсуждая совместно с работниками редакции задачи и характер нашей работы в военной газете, мы решили, что нужно завести что-нибудь вроде «уголка юмора» или еженедельного коллективного фельетона, где были бы стихи и картинки. Затея эта не была новшеством в армейской печати. По образцу агитационной работы Д. Бедного и В. Маяковского в пореволюционные годы в газетах была традиция печатания сатирических картинок со стихотворными подписями, частушек, фельетонов с продолжениями с обычным заголовком — «На досуге», «Под красноармейскую гармонь» и т. п. Там были иногда и условные, переходящие из одного фельетона в другой персонажи, вроде какого-нибудь повара-весельчака, и характерные псевдонимы, вроде Дяди Сысоя, Деда Егора, Пулеметчика Вани, Снайпера и других. В моей юности, в Смоленске, я имел отношение к подобной литературной работе в окружной «Красноармейской правде» и других газетах.

И вот мы, литераторы, работавшие в редакции «На страже Родины», решили избрать персонаж, который выступал бы в сериях занятных картинок, снабжённых стихотворными подписями.

Это должен был быть некий весёлый, удачливый боец, фигура условная, лубочная. Стали придумывать имя. Шли от той же традиции «уголков юмора» красноармейских газет, где тогда были в ходу свои Пулькины, Мушкины и даже Протиркины (от технического слова «протирка» — предмет, употребляющийся при смазке оружия). Имя должно было быть значимым, с озорным, сатирическим оттенком. Кто-то предложил назвать нашего героя Васей Тёркиным, именно Васей, а не Василием. Были предложения назвать Ваней, Федей, ещё как-то, но остановились на Васе. Так родилось это имя.

Написать вступление к предлагаемой серии фельетонов было поручено мне, я должен был дать хотя бы самый общий «портрет» Тёркина и определить, так сказать, тон, манеру нашего дальнейшего разговора с читателем. Перед этим я напечатал в газете «На страже Родины» небольшое стихотворение «На привале», написанное под непосредственным впечатлением от посещения одной дивизии.

В этом стихотворении были, между прочим, такие строчки:

Дельный, что и говорить,

Был старик тот самый,

Что придумал суп варить...

На колёсах прямо.

Для меня, до того времени не служившего в армии (если не считать короткого времени освободительного похода в Западную Белоруссию) и не писавшего ничего «военного», это стихотворение было первым шагом в освоении новой тематики, нового материала. Я был тут очень ещё не уверен, держался своих привычных ритмов, тональности (в духе, скажем, «Деда Данилы»). И в своём вступлении к коллективному «Тёркину» я обратился к этой ранее найденной интонации, которая в применении к новому материалу, новой задаче казалась мне наиболее подходящей.

Приведу некоторые строфы этого начала «Теркина»:

Вася Тёркин? Кто такой?

Скажем откровенно:

Человек он сам собой

Необыкновенный.

При фамилии такой,

Вовсе неказистой,

Слава громкая — герой

С ним сроднилась быстро.

И ещё добавим тут,

Если бы спросили:

Почему его зовут

Вася — не Василий!

Потому, что дорог всем,

Потому, что люди

Ладят с Васей как ни с кем,

Потому, что любят.

Богатырь, сажень в плечах,

Ладно сшитый малый,

По натуре весельчак,

Человек бывалый.

Хоть в бою, хоть где невесть,

Но уж это точно:

Перво-наперво поесть

Вася должен прочно,

Но зато не бережёт

Богатырской силы

И врагов на штык берёт,

Как снопы на вилы.

И при этом, как ни строг

С виду Вася Тёркин,

Жить без шутки б он не мог

Да без поговорки...

Замечу, что, когда я вплотную занялся своим ныне существующим «Тёркиным», черты этого портрета резко изменились, начиная с основного штриха:

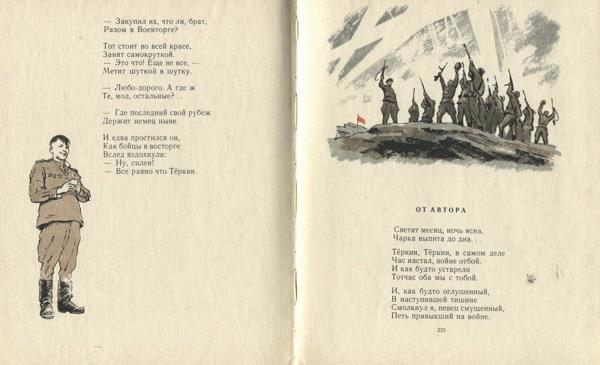

Тёркин — кто же он такой?

Скажем откровенно:

Просто парень сам собой

Он обыкновенный...

И можно было бы сказать, что уже одним этим определяется наименование героя в первом случае Васей, а во втором — Василием Тёркиным.

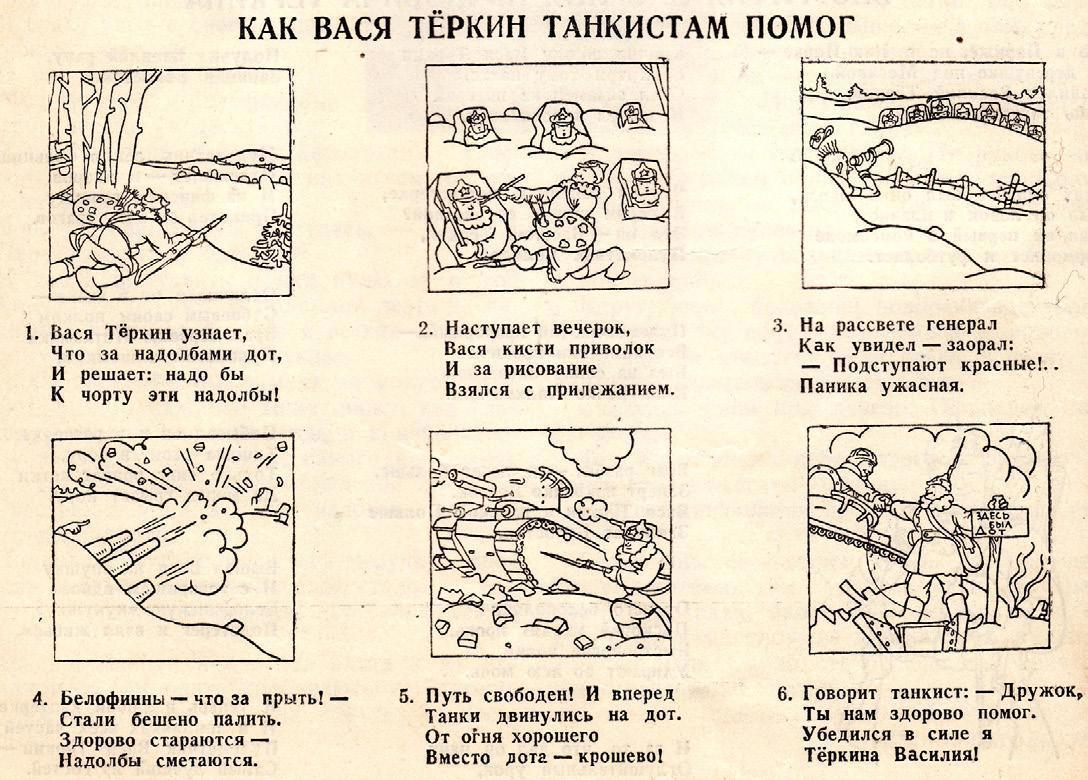

Все последующие иллюстрированные фельетоны, выполненные коллективом авторов, носили единообразные заголовки: «Как Вася Тёркин...» Приведу полностью, к примеру, фельетон «Как Вася Тёркин "языка" добыл».

Может показаться, что я выбрал особо слабый образец, но и рассказы о том, «Как Вася Тёркин поджигателей в плен взял», которых он «бочками накрыл всех поодиночке и, довольный, закурил на дубовой бочке»; о том, как он «на лыжах донесение доставил», «пролетая леса выше, над бурливою рекой», «через горы, водопады мчась без удержу вперёд»; о том, как из кабины вражеского самолета он «кошкой» вытянул «за штанину» шюцкоровца, и другие — всё это производит теперь впечатление наивности изложения, крайней неправдоподобности «подвигов» Васи и не такого уж избытка юмора.

Я думаю, что тот успех «Васи Тёркина», который у него был на финской войне, можно объяснить потребностью солдатской души позабавиться чем-то таким, что хотя и не соответствует суровой действительности военных будней, но в то же время как-то облекает именно их, а не отвлечённо-сказочный материал в почти что сказочные формы. Ещё мне кажется, что немалую долю успеха нужно отнести на счет рисунков В. Брискина и В. Фомичева, исполненных как бы в мультипликационном стиле и нередко забавных по-настоящему.

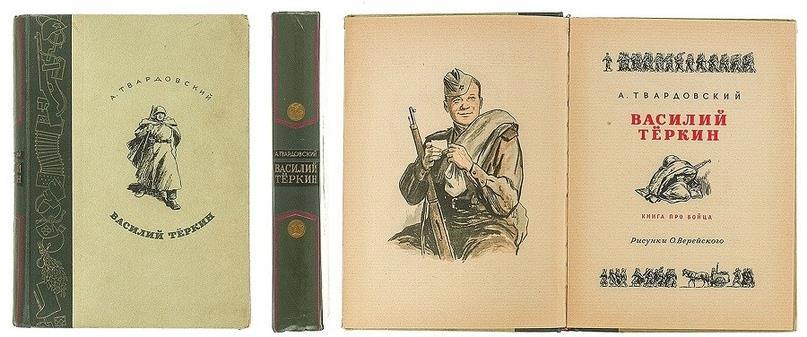

К слову, неоднократно отмечалось, что иллюстрации Ореста Верейского к «Книге про бойца» очень слитны с её стилем и духом. Это правда. Я лишь хочу сказать, что в отличие от «Васи Тёркина» ни одна строка «Василия Тёркина», иллюстрированного моим фронтовым товарищем художником О. Верейским, не была написана как текст к готовому рисунку, и мне даже трудно представить, как это могло бы быть. А с «Васей Тёркиным» именно так и было, то есть задумывалась тема очередного фельетона, художники «разносили» её на шесть клеток, выполняли в рисунках, а уже потом являлись стихи-подписи.

Отдав дань «Васе Тёркину» одним-двумя фельетонами, большинство его «зачинателей» занялись, каждый по своим склонностям и возможностям, другой работой в газете: кто писал военно-исторические статьи, кто фронтовые очерки и зарисовки, кто стихи, кто что. Основным автором «Тёркина» стал А. Щербаков, красноармейский поэт, давний работник редакции.

А успех у читателя-красноармейца «Тёркин» имел больший, чем все наши статьи, стихи и очерки, хотя тогда к этому успеху мы все относились несколько свысока, снисходительно. Мы по справедливости не считали это литературой. И по окончании войны в Финляндии, когда один из моих товарищей по работе в военной печати услышал от меня — в ответ на вопрос о том, над чем я теперь работаю, — что я пишу «Тёркина», он лукаво погрозил мне пальцем; так, мол, я и поверил тебе, что ты станешь теперь этим заниматься.

Но я именно теперь думал, работал, бился над «Тёркиным». «Тёркин» почувствовал я, по-новому обратившись к этой работе, — должен сойти со столбцов «уголков юмора», «прямых наводок» и т. п., где он до сих пор выступал под этим или иным именем, и занять не какую-то малую часть моих сил, как задача узкоспециального «юмористического» толка, а всего меня без остатка.

Трудно сказать, в какой день и час я пришел к решению всеми силами броситься в это дело, но летом и осенью 1940 года я уже жил этим замыслом, который отслонил все мои прежние намерения и планы. Одно ясно, что это определялось остротой впечатлений пережитой войны, после которой уже невозможно было просто вернуться к своей обычной литературной работе.

«Тёркин», по тогдашнему моему замыслу, должен был совместить доступность, непритязательность формы — прямую предназначенность фельетонного «Тёркина» — с серьёзностью и, может быть, даже лиризмом содержания. Думая о «Тёркине» как о некоем цельном произведении, поэме, я старался теперь разгадать, ухватить тот «нужный момент изложения» (как выразился в письме ко мне недавно один из читателей), без которого нельзя было сдвинуться с места.

Александр Твардовский в 1940 году

Недостаточность «старого» «Тёркина», как это я сейчас понимаю, была в том, что он вышел из традиции давних времен, когда поэтическое слово, обращённое к массам, было нарочито упрощённым применительно к иному культурному и политическому уровню читателя и когда ещё это слово не было одновременно самозаветнейшим словом для его творцов, полагавших свой истинный успех, видевших своё настоящее искусство в другом, отложенном на время «настоящем» творчестве.

Теперь было другое дело. Читатель был иной — это были дети тех бойцов революции, для которых Д. Бедный и В. Маяковский когда-то писали свои песни, частушки и сатирические двустишия, — люди поголовно грамотные, политически развитые, приобщённые ко многим благам культуры.

Я прежде всего занялся, так сказать, освоением материала пережитой войны, которая была для меня не только первой войной, но и первой по-настоящему близкой встречей с людьми армии. В дни боёв я глубоко уяснил себе, что называется прочувствовал, что наша армия — это не есть особый, отдельный от остальных людей нашего общества мир, а просто это те же советские люди, поставленные в условия армейской и фронтовой жизни.

Я перебелил мои карандашные записи из блокнотов в чистовую тетрадь, кое-что заново записал по памяти. Мне в этом новом для меня материале было дорого всё до мелочей — какая-нибудь картинка, словесный оборот, отдельное словцо, деталь фронтового быта. А главное — мне были дороги люди, с которыми я успел повстречаться, познакомиться, поговорить на Карельском перешейке. Шофёр Володя Артюх, кузнец-артиллерист Григорий Пулькин, танковый командир Василий Архипов, лётчик Михаил Трусов, боец береговой пехоты Александр Посконкин, военврач Марк Рабинович — все эти и многие другие люди, с которыми я подолгу беседовал, ночевал где-нибудь в блиндаже или уцелевшем во фронтовой полосе переполненном доме, не были для меня мимолётным журналистским знакомством, хотя большинство из них я видел только раз и недолго. О каждом из них я уже что-то написал — очерк, стихи, — и это само собой, в процессе той работы, заставляло меня разбираться в своих свежих впечатлениях, то есть так или иначе «усваивать» всё связанное с этими людьми.

И, вынашивая свой замысел «Тёркина», я продолжал думать о них, уяснять себе их сущность как людей первого пооктябрьского поколения.

«Не эта война, какая бы она ни была, — записывал я себе в тетрадку, — породила этих людей, а то большее, что было до войны».

Я был восхищён их душевной красотой, скромностью, высокой политической сознательностью, готовностью прибегать к юмору, когда речь заходит о самых тяжких испытаниях, которые им самим приходилось встречать в боевой жизни. И то, что я написал о них в стихах и прозе, — всё это, я чувствовал, как бы и то, да не то. За этими ямбами и хореями, за фразеологическими оборотами газетных очерков оставались где-то втуне, существовали только для меня и своеобразная живая манера речи кузнеца Пулькина или лётчика Трусова, и шутки, и повадки, и ухватки других героев в натуре.

Я перечитывал всё, что появлялось в печати, относящееся к финской войне, — очерки, рассказы, записи воспоминаний участников боёв. С увлечением занимался всякой работой, которая так или иначе, пусть не в литературном собственно плане, касалась этого материала.

Совместно с С. Я. Маршаком я обрабатывал появившиеся затем в «Знании» воспоминания генерал-майора Героя Советского Союза В. Кашубы. По заданию Политического Управления РККА выезжал с Василием Гроссманом в одну из дивизий, пришедших с Карельского перешейка, с целью создания её истории. Между прочим, в рукописи истории этой дивизии нами изложен, со слов участников одной операции, эпизод, послуживший основой для написания главы будущего «Тёркина».

Осенью 1940 года я съездил в Выборг, где стояла 123-я дивизия, в которой я находился в дни прорыва «линии Маннергейма»: мне нужно было посмотреть места боёв, встретиться с моими знакомцами в дивизии. Всё это — с мыслью о «Тёркине».

Я уже начинал «опробовать стих» для него, нащупывать какие-то начала, вступления, запевы:

...Там, за той рекой Сестрою,

На войне, в снегах по грудь,

Золотой Звездой героя

Многих был отмечен путь.

Там, в боях полубезвестных,

В сосняке болот глухих,

Смертью храбрых, смертью честных

Пали многие из них…

Именно этот размер — четырёхстопный хорей — всё более ощущался как стихотворный размер, которым нужно писать поэму. Но были и другие пробы. Часто четырёхстопный хорей казался как бы слишком уж сближающим эту мою работу с примитивностью стиха старого «Тёркина». Размеры будут разные, решил я, но в основном один будет «обтекать». Были наброски к «Тёркину» и ямбами, из этих «заготовок» как-то потом образовалось стихотворение: «Когда пройдёшь путём колонн...»

«Переправа» начиналась, между прочим, и так:

Кому смерть, кому жизнь, кому слава,

На рассвете началась переправа.

Берег тот был, как печка, крутой,

И, угрюмый, зубчатый,

Лес чернел высоко над водой,

Лес чужой, непочатый.

А под нами лежал берег правый,

Снег укатанный, втоптанный в грязь,

Вровень с кромкою льда. Переправа

В шесть часов началась...

Здесь налицо многие слова, из которых сложилось начало «Переправы», но этот стих у меня не пошёл.

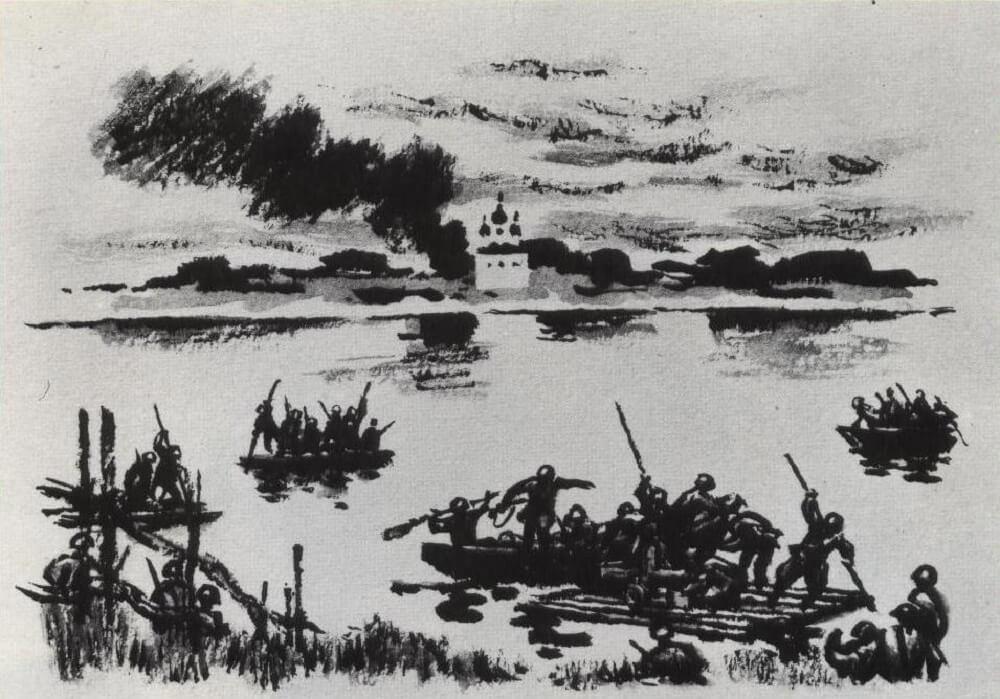

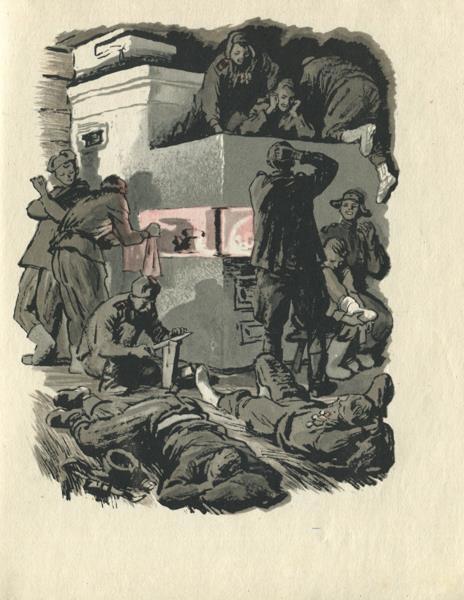

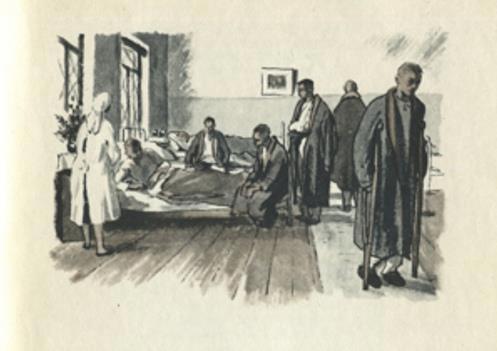

Иллюстрация О. Верейского

«Очевидно, что размер этот явился не из слов, а так напелся, и он не годится», — записывал я, отказываясь от этого начала главы. Я и теперь считаю, вообще говоря, что размер должен рождаться не из некоего бессловесного «гула», о котором говорит, например, В. Маяковский, а из слов, из их осмысленных, присущих живой речи сочетаний. И если эти сочетания находят себе место в рамках любого из так называемых канонических размеров, то они подчиняют его себе, а не наоборот, и уже являют собою не просто ямб такой-то или хорей такой-то (счёт ударных и безударных — это же чрезвычайно условная, отвлечённая мера), а нечто совершенно своеобразное, как бы новый размер.

Первой строкой «Переправы», строкой, развившейся в её, так сказать, «лейтмотив», проникающий всю главу, стало само это слово — «переправа», повторённое в интонации, как бы предваряющей то, что стоит за этим словом:

Переправа, переправа…

Я так долго обдумывал, представлял себе во всей натуральности эпизод переправы, стоившей многих жертв, огромного морального и физического напряжения людей и запомнившейся, должно быть, навсегда всем её участникам, так «вжился» во всё это, что вдруг как бы произнёс про себя этот вздох-возглас:

Переправа, переправа...

И «поверил» в него. Почувствовал, что это слово не может быть произнесено иначе, чем я его произнёс, имея про себя всё то, что оно означает: бой, кровь, потери, гибельный холод ночи и великое мужество людей, идущих на смерть за Родину.

Иллюстрация О. Верейского

Конечно, никакого «открытия» вообще здесь нет. Приём повторения того или иного слова в зачине широко применялся и применяется и в устной и в письменной поэзии.

Но для меня в данном случае это было находкой: явилась строка, без которой я уже не мог обойтись. Я и думать забыл — хорей это или не хорей, потому что ни в каких хореях на свете этой строки не было, а теперь она была и сама определяла строй и лад дальнейшей речи.

Так нашлось начало одной из глав «Тёркина». В это примерно время мною было написано два-три стихотворения, которые скорее всего даже и не осознавались как «заготовки» для «Тёркина», но впоследствии частично или полностью вошли в текст «Книги про бойца» и перестали существовать как отдельные стихи. Например, было такое стихотворение — «Лучше нет».

На войне, в пыли походной...

И т. д. до конца строфы, ставшей начальной строфой «Тёркина».

Было стихотворение «Танк», посвящённое танковому экипажу Героев Советского Союза товарищей Д. Диденко, А. Крысюка и Е. Кривого. Отдельные его строфы и строки оказались нужны при работе над главой «Тёркин ранен».

Страшен танк, идущий в бой...

Некоторые дневниковые записи с весны 1941 года рассказывают о поисках, сомнениях, решениях и перерешениях в работе, может быть, даже лучше, чем если я говорю об этой работе с точки зрения своего сегодняшнего отношения к ней.

Написано уже строк сто, но всё кажется, что нет «электричества». Всё обманываешься, что вот пойдёт само и будет хорошо, а на поверку оно и в голове ещё не сложилось. Нетвёрдо даже знаешь, чего тебе нужно. Концовка (Тёркин, переплывший в кальсонах протоку и таким образом установивший связь со взводом) яснее перехода к ней. Надо, чтобы появление героя было радостным. Это нужно подготовить. Думал было заменить покамест это место точками, но, не справившись с труднейшим, не чувствуешь сил и для более лёгкого. Завтра буду вновь ломать.

Начинал с неуверенной решимостью писать «просто», как-нибудь. Материал, казалось, такой, что, как ни напиши, будет хорошо. Казалось, что он и требует даже известного безразличия к форме, но это только казалось так. Пока ничего об этом не было, кроме очерков... Но и они уже отняли у меня отчасти возможность писать «просто», удивлять «суровостью» темы и т. п. А потом появляются другие вещи, книга «Бои в Финляндии», — и это уже обязывает всё больше. «Колорит» фронтовой жизни (внешний) оказался общедоступным. Мороз, иней, разрывы снарядов, землянки, заиндевелые плащ-палатки — всё это есть и у А. и у Б. А нет того, чего и у меня покамест нет или только в намёке, — человека в индивидуальном смысле, «нашего парня», не абстрагированного (в плоскости «эпохи» страны и т. п.), а живого, дорогого и трудного.

Если не высекать настоящих искорок из этого материала — лучше не браться. Нужно, чтобы было хорошо не в соответствии с некоей сознательной «простотой» и «грубостью», а просто хорошо — хоть для кого. Но это не значит, что нужно «утончать» всё с самого начала (Б., между прочим, тем и плох, что не о читателе внутренне гадает, а о своём кружке друзей с его эстетическими жалкими приметами).

Начало может быть полулубочным. А там этот парень пойдёт всё сложней и сложней. Но он не должен забываться, этот «Вася Тёркин».

Больше должно быть предыдущей биографии героя. Она должна проступать в каждом его жесте, поступке, рассказе. Но не нужно её давать как таковую. Достаточно её продумать хорошо и представлять для себя.

Трудность ещё в том, что таких «смешных», «примитивных» героев обычно берут в пару, для контраста к герою настоящему, лирическому, «высокому». Больше отступлений, больше самого себя в поэме.

Если самого не волнует, не радует, не удивляет порой хотя бы то, что пишешь, — никогда не взволнует, не порадует, не удивит другого: читателя, друга-знатока. Это надо ещё раз хорошо почувствовать сначала. Никаких скидок самому себе на «жанр», «материал» и т. п.

Двадцать второе июня 1941 года прервало все эти мои поиски, сомнения, предположения. Всё это было той нормальной литературной жизнью мирного времени, которую нужно было тотчас оставить и быть ото всего этого свободным при выполнении задач, стоявших теперь перед каждым из нас. И я оставил свои тетрадки, наброски, записи, намерения и планы. Мне тогда и в голову не пришло, что эта моя прерванная началом большой войны работа понадобится на войне.

Теперь я объясняю себе этот бесповоротный разрыв с замыслом, с рабочим планом ещё и так. В моей работе, в поисках и усилиях, как ни глубоко было впечатление минувшей «малой войны», всё же был грех литературности. Я писал в мирное время, моей работы никто особо не ждал, никто не торопил меня, конкретная потребность в ней как бы отсутствовала во вне меня. И это позволяло мне считать именно очень существенной стороной дела форму как таковую. Я был ещё в какой-то мере озабочен и обеспокоен тем, что сюжет не представлялся мне готовым; что герой мой не таков, каким должен быть по литературным представлениям главный герой поэмы; что не было ещё примера, чтобы большие вещи писались таким «несолидным» размером, как четырёхстопный хорей, и т. п.

Впоследствии, когда я вдруг обратился к своему замыслу мирного времени, исходя из непосредственных нужд народной массы на фронте, я махнул рукой на все эти предубеждения, соображения и опасения.

Но покамест я просто свернул всё своё писательское хозяйство для того, чтобы заниматься тем, чего неотложно и немедленно требует обстановка.

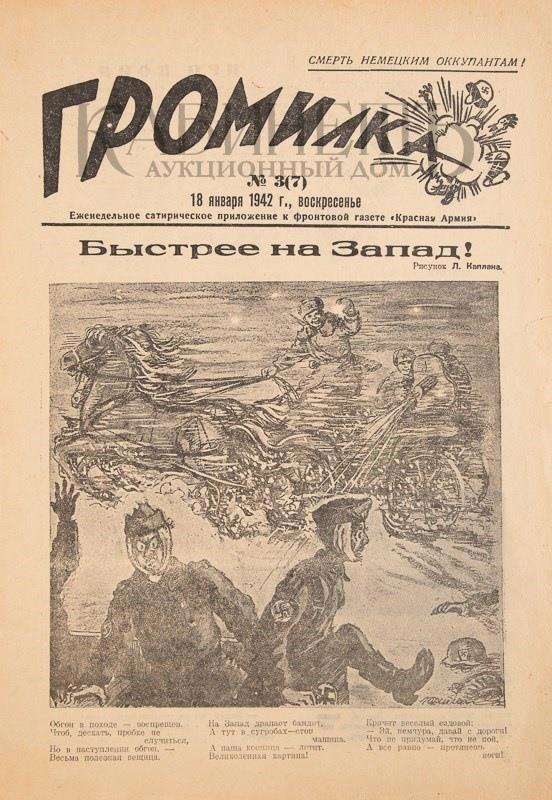

В качестве спецкорреспондента, а ещё точнее сказать — в качестве именно «писателя» (была такая штатная должность в системе военной печати) я прибыл на Юго-Западный фронт, в редакцию газеты «Красная Армия», и стал делать то, что делали тогда все писатели на фронте.

Я писал очерки, стихи, фельетоны, лозунги, листовки, песни, статьи, заметки — всё.

И когда в редакции возникла идея завести постоянный фельетон с картинками, я предложил «Тёркина», но не своего, оставленного дома в тетрадках, а того, который со дней финской кампании был довольно известен в армии. У того Тёркина было много «братьев» и «сверстников» в различных фронтовых изданиях, только они носили другие имена. В нашей фронтовой редакции также захотели иметь «своего» героя, назвали его Иваном Гвоздёвым, и он просуществовал в газете вместе с отделом «Прямая наводка», кажется, до конца войны. Несколько главок этого «Ивана Гвоздёва» я написал в соавторстве с поэтом Борисом Палийчуком, никак опять же не связывая этой своей работы с намерениями мирного времени в отношении «Тёркина».

На фронте один товарищ подарил мне толстую тетрадь в чёрном клеенчатом переплёте, но из бумаги «под карандаш» — плохой, шершавой, пропускающей чернила. В эту тетрадь я наклеивал или подкалывал мою ежедневную «продукцию» — вырезки из газеты. В обстановке фронтового быта, переездов, ночёвок в пути, в условиях, когда всякий час нужно было быть готовым к передислокации и быть всегда в сборе, эта тетрадь, которую я держал в полевой сумке, была для меня универсальным предметом, заменявшим портфели, папки архива, ящики письменного стола и т. п. Она поддерживала во мне очень важное в такой жизни, хотя бы условное чувство сохранности и упорядоченности «личного хозяйства».

Я в неё не заглядывал, пожалуй, с той самой поры и, перелистывая её теперь, вижу, как много в той разнообразной по жанрам газетной работе, которой я занимался, было сделано для будущего «Тёркина», без мысли об этом, о какой-нибудь иной жизни этих стихов и прозы, кроме однодневного срока газетной страницы.

«Иван Гвоздёв» был в смысле литературного выполнения, пожалуй, лучше «Васи Тёркина», но того успеха не имел. Во-первых, это дело было не в новинку, а во-вторых, и это главное, читатель был во многом иной. Война не была позиционной, когда досуг солдата, хотя бы и в суровых условиях военного быта, располагает к чтению и перечитыванию всего сколько-нибудь отвечающего интересам и вкусам фронтовика. Газета не могла с регулярностью попадать в части, которые находились, в сущности, на марше. Но ещё более важно то, что умонастроения читательской массы определялись не просто трудностями собственно солдатской жизни, а всей огромностью грозных и печальных событий войны: отступление, оставление многими воинами родных и близких в тылу у врага, присущая всем суровая и сосредоточенная дума о судьбах родины, переживавшей величайшие испытания. Но всё же и в этот период люди оставались людьми, у них была потребность отдохнуть, развлечься, позабавиться чем-то на коротком привале или в перерыве между огневым налётом артиллерии и бомбежкой. И «Гвоздёва» читали, хвалили, газету смотрели, начиная с уголка «Прямой наводкой». Это был фельетон, посвящённый определённому эпизоду боевой практики «казака Гвоздёва» (в отличие от В. Тёркина — пехотинца Гвоздёв был — может быть, по условиям насыщенности фронта кавалерийскими частями — казаком).

Вот, например: «Как обед варить искусно, чтобы вовремя и вкусно» («Из боевых приключений казака Ивана Гвоздёва»).

1

Бой в тот день кипел суровый.

Ранен повар. Как тут быть?

И приходится Гвоздёву

Для бойцов обед варить...

Взял он всё на скору руку:

Как гласит один стишок,

На приправу перцу, луку

И петрушки корешок.

2

Хорошо идёт работа,

С говорком кипит вода.

Только вдруг из миномётов

Начал немец бить сюда.

— Боем — бой, обед — обедом,

Всё иное нипочём.

Мины рвутся? Я отъеду,

Сберегу котёл с борщом.

3

Борщ досыта, чай до пота

Будет вовремя готов.

Глядь — накрыли самолёты,

Залезай-ка в щель, Гвоздёв.

Забирай с собой лукошко

Ждут борща бойцы-друзья.

Пусть бомбёжка, а картошку

С шелухой в котёл — нельзя.

4

И случись же так для смеху,

На помеху так случись,

В лес, куда Гвоздёв отъехал,

С неба — скок! — парашютист.

Подсмотрел Гвоздёв фашиста,

Поспешил котёл прикрыть,

Приложился. Грянул выстрел...

— Не мешай обед варить.

5

Борщ поспел, крупа упрела,

Не прошло и полчаса.

И Гвоздёв кончает дело:

Борщ готовый — в термоса.

Ничего, что свищут мины,

Не стихает жаркий бой.

Развернул шофёр машину

И давай — к передовой.

6

На переднем нашем крае,

Примостившись за бугром,

Борщ отменный разливает

Повар добрым черпаком.

Кто ж сегодня так искусно,

Сытно, вовремя и вкусно

Накормить сумел бойцов?

Вот он сам: Иван Гвоздёв.

Ещё были высказывания от имени Ивана Гвоздёва по разным актуальным вопросам фронтовой жизни. Вот, например, беседа о важности сохранения военной тайны: «О языке» («Сядь послушай слово казака Гвоздёва»):

Каждый знать обязан,

Как затвор и штык,

Для чего привязан

У него язык...

Или «Приветственное слово к ребятам из Девяносто девятой от казака Гвоздёва» по случаю награждения названной дивизии за успешные боевые действия.

Но в целом вся эта работа, подобно «Васе Тёркину», далеко не соответствовала возможностям и склонностям её исполнителей и ими самими считалась не главной, не той, с которой они связывали более серьёзные творческие намерения.

Внутреннее удовлетворение мне больше доставляла работа в прозе — очерки о героях боёв, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Пусть эти короткие, в двести-триста газетных строк, очерки далеко не вмещали всего того, что давало общение с человеком, о котором шла речь, но, во-первых, это было фиксацией живой человеческой деятельности, закреплением реального материала фронтовой жизни, во-вторых, здесь не нужно было шутить во что бы то ни стало, а просто и достоверно излагать на бумаге суть дела, и, наконец, мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, делавшие их подвиги известными всему фронту, заносившие их как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погиб, то и тут было важно посвятить его памяти своё описание, лишний раз упомянуть, в печатной строке его имя. Очерки чаще всего и озаглавливались именами бойцов или командиров, боевой работе которых они посвящались: «Капитан Тарасов», «Батальонный комиссар Пётр Мозговой», «Красноармеец Сайд Ибрагимов», «Сержант Иван Акимов», «Командир батареи Рагозян», «Сержант Павел Задорожный», «Герой Советского Союза Пётр Петров», «Майор Василий Архипов» и т. д.

Из стихотворений, написанных в этот период не для отдела «Прямой наводкой», некоторые я до сих пор включаю в новые издания своих книжек. Это «Баллада о Москве», «Рассказ танкиста», «Сержант Василий Мысенков», «Когда ты летишь», «Бойцу Южного фронта», «Дом бойца», «Баллада об отречении» и другие. За каждым из этих стихотворении было памятное до сих пор для меня живое фронтовое впечатление, факт, встреча. Но и в то время я чувствовал, что собственно литературный момент как-то отдалял от читателя реальность и жизненность этих впечатлений, фактов, людских судеб.

Словом, чувство неудовлетворённости всеми видами нашей работы в газете постепенно становилось для меня личной бедой. Приходили мысли и о том, что, может быть, не здесь твоё настоящее место, а в строю — в полку, в батальоне, в роте, — где делается самое главное, что нужно делать для Родины.

Зимой 1942 года у нас в редакции возникла мысль расширить отдел «Прямой наводкой» до отдельного еженедельного листка — приложения к газете. Я взялся написать как бы программную передовую в стихах для этого издания, которое, кстати сказать, по разным причинам просуществовало недолго. Вот вступительная часть этого стихотворения:

На войне, в быту суровом,

В трудной жизни боевой,

На снегу, под зябким кровом

Лучше нет простой, здоровой,

Прочной пищи фронтовой.

И любой вояка старый

Скажет попросту о ней:

Лишь была б она с наваром

Да была бы с пылу, с жару

Подобрей, погорячей.

Чтоб она тебя согрела,

Одарила, в кровь пошла,

Чтоб душа твоя и тело

Поднялися вместе смело

На хорошие дела.

Чтоб идти вперёд, в атаку,

Силу чувствуя в плечах,

Бодрость чувствуя. Однако

Дело тут не только в щах...

Жить без пищи можно сутки,

Можно больше, но порой

На войне одной минутки

Не прожить без прибаутки.

Шутки самой немудрой...

Перед весной 1942 года я приехал в Москву и, заглянув в свои тетрадки, вдруг решил оживить «Василия Тёркина». Сразу было написано вступление о воде, еде, шутке и правде. Быстро дописались главы «На привале», «Переправа», «Тёркин ранен», «О награде», лежавшие в черновых набросках. «Гармонь» осталась в основном в том же виде, как была в своё время напечатана. Совсем новой главой, написанной на основе впечатлений лета 1941 года на Юго-Западном фронте, была глава «Перед боем».

Иллюстрация О. Верейского

Перемещение героя из обстановки финской кампании в обстановку фронта Великой Отечественной войны сообщило ему совсем иное, чем в первоначальном замысле, значение. И это не было механическим решением задачи. Мне уже приходилось говорить в печати о том, что собственно военные впечатления, батальный фон войны 1941-1945 годов для меня во многом были предварены работой на фронте в Финляндии. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первого дня отличила её от каких бы то ни было иных войн и тем более военных кампаний.

Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределённости жанра, отсутствия первоначального плана, обнимающего всё произведение наперёд, слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма — ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета — пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи — некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования — пусть, надо писать о том, что горит, не ждёт, а там видно будет, разберёмся.

И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами этой моей работы, — мне стало весело и свободно. Как бы в шутку над самим собой, над своим замыслом я набросал строчки о том, что эта «книга про бойца, без начала, без конца». Действительно, было «сроку мало начинать её сначала»: шла война, и я не имел права откладывать то, что нужно сказать сегодня, немедленно, до того времени, как будет изложено всё по порядку, с самого начала.

Почему же без конца?!

Просто жалко молодца.

Мне казалось понятным такое объяснение в обстановке войны, когда конец рассказа о герое мог означать только одно — его гибель. Однако в письмах товарищей, не просто читателей «Тёркина», а рассматривающих его, так сказать, в научном плане, было какое-то недоумение по поводу этих строк: не следует ли понимать их как-нибудь иначе? Не следует!

Но не скажу, что вопросы формы моего сочинения так-таки и не волновали меня больше с той минуты, как я отважился писать «без формы», «без начала и конца». Формой я был озабочен, но не той, какая мыслится вообще в отношении, скажем, жанра поэмы, а той, какая была нужна и постепенно в процессе работы угадывалась для этой собственно книги.

И первое, что я принял за принцип композиции и стиля, — это стремление к известной законченности каждой отдельной части, главы, а внутри главы каждого периода, и даже строфы.

Иллюстрация О. Верейского

Я должен был иметь в виду читателя, который хотя бы и незнаком был с предыдущими главами, нашёл бы в данной, напечатанной сегодня в газете главе нечто целое, округлённое. Кроме того, этот читатель мог и не дождаться моей следующей главы: он был там, где и герой, — на войне. Этой примерной завершённостью каждой главы я и был более всего озабочен. Я ничего не держал про себя до другого раза, стремясь высказаться при каждом случае — очередной главе — до конца, полностью выразить своё настроение, передать свежее впечатление, возникшую мысль, мотив, образ.

Правда, этот принцип определился не сразу — после того, как первые главы «Тёркина» были напечатаны подряд одна за другой, а новые потом уже появлялись по мере написания. Я считаю, что правильным и во многом определившим судьбу «Тёркина» было моё решение печатать первые главы до завершения книги. Читатель мне помог написать эту книгу такой, какова она есть, об этом я ещё скажу ниже.

Жанровое обозначение «Книги про бойца», на котором я остановился, не было результатом стремления просто избежать обозначения «поэма», «повесть» и т. п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти признаки, а нечто всё-таки выходило, и это нечто я обозначил «Книгой про бойца». Имело значение в этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова «книга» в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре. Если говорилось, сбывало, среди крестьян, что, мол, есть такая-то книга, а в ней то-то и то-то написано, то здесь никак не имелось в виду, что может быть другая точно такая же книга. Так или иначе, но слово «книга» в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет серьёзный, достоверный, безусловный.

И если я думал о возможной успешной судьбе моей книги, работая над ней, то я часто представлял себе её изданной в матерчатом мягком переплёте, как издаются боевые уставы, и что она будет у солдата храниться за голенищем, за пазухой, в шапке. А в смысле её построения я мечтал о том, чтобы её можно было читать с любой раскрытой страницы.

С того времени как в печати появились главы первой части «Тёркина», он стал моей основной и главной работой на фронте.

Ни одна из моих работ не давалась мне так трудно поначалу и не шла так легко потом, как «Василий Тёркин». Правда, каждую главу я переписывал множество раз, проверяя на слух, подолгу трудился над какой-нибудь одной строфой или строкой.

И всё это, пусть даже было трудно, но не нудно, делалось всегда в большом душевном подъёме, с радостью, с уверенностью. Должен сказать вообще: по-моему, хорошо бывает то, что пишется как бы легко, а не то, что набирается с мучительной кропотливостью по строчечке, по словечку, которые то встанут на место, то выпадут — и так до бесконечности. Но всё дело в том, что добраться до этой «лёгкости» очень нелегко, и вот об этих-то трудностях подхода к «лёгкости» идёт речь, когда мы говорим о том, что наше искусство требует труда. А если ты так-таки и не испытал «лёгкости», радости, когда чувствуешь, что «пошло», не испытал за всё время работы над вещью, а только, как говорят, тащил лодку посуху, так и не спустив её на воду, то вряд ли и читатель испытает радость от плода твоих кропотливых усилий.

В это время я работал уже не на Юго-Западном, а на Западном (3-м Белорусском) фронте. Войска фронта находились тогда, примерно говоря, на земле восточных районов Смоленской области. Направление этого фронта, которому предстояло в недалеком будущем освободить Смоленщину, определило некоторые лирические мотивы книги. Будучи уроженцем Смоленщины, связанный с нею многими личными, биографическими связями, я не мог не увидеть героя своим земляком.

С первых читательских писем, полученных мною, я понял, что работа моя встречена хорошо, и это придало мне сил продолжать её. Теперь уже я не был с нею один на один: мне помогало тёплое, участливое отношение читателя к ней, его ожидание, иногда его «подсказки»: «А вот бы ещё отразить то-то и то-то...» и т. п.

В 1943 году мне казалось, что, в соответствии с первоначальным замыслом, «история» моего героя завершается (Тёркин воюет, ранен, возвращается в строй), и я поставил было точку. Но по письмам читателей я понял, что этого делать нельзя.

В одном из таких писем сержант Шершнев и красноармеец Соловьёв писали: «Очень огорчены Вашим заключительным словом, после чего не трудно догадаться, что Ваша поэма закончена, а война продолжается. Просим Вас продолжить поэму, ибо Тёркин будет продолжать войну до победного конца».

Получалось, что я, рассказчик, поощряемый моими слушателями-фронтовиками, вдруг покидаю их, как будто чего-то не досказав. И, кроме того, я не видел возможности для себя перейти к какой-то другой работе, которая бы так захватила меня. И вот из этих чувств и многих размышлений явилось решение продолжать «Книгу про бойца».

Я ещё раз пренебрёг литературной условностью, в данном случае условностью завершённости «сюжета», и жанр моей работы определился для меня как некая летопись не летопись, хроника не хроника, а именно «книга», живая, подвижная, свободная по форме книга, неотрывная от реального дела защиты народом Родины, от его подвига на войне. И я с новым увлечением, с полным сознанием необходимости моей работы принялся за неё, видя её завершение только в победном завершении войны и её развитие в соответствии с этапами борьбы — вступлением наших войск на новые и новые, освобождаемые от врага земли, с продвижением их к границам и т. д.

Иллюстрация О. Верейского

Говоря об этой работе в целом, я могу только повторить слова, что уже были сказаны мною в печати по поводу «Книги про бойца»:

Каково бы ни было её собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринуждённой форме изложения. «Тёркин» был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю.

Читатель-фронтовик, которого я за время нашего очного и заочного, через страницы печати, общения привык считать как бы своим соавтором — по степени его заинтересованности в моей работе, — этот читатель со своей стороны также считал «Тёркина» нашим общим делом.

«Уважаемый Александр (не знаю, как по отчеству), — писал, например, боец Иван Андреев, — если Вам потребуется материал, могу сделать услугу. Год на передовой линии фронта и семь боёв кое-чему научили и кое-что дали мне».

«Я слышал на фронте рассказ бойца о Васе Тёркине, который не читал в Вашей поэме, — сообщал К. В. Зорин из Вышнего Волочка. — Может быть, он вас интересует?»

«Почему нашего Василия Тёркина ранило? — спрашивали меня в коллективном письме Д. Калиберды и другие. — Как он попал в госпиталь? Ведь он так удачно сшиб фашистский самолёт и ранен не был. Что он — простудился и с насморком попал в госпиталь? Так наш Тёркин не таковский парень. Так нехорошо, не пишите так про Тёркина. Тёркин должен быть всегда с нами на передовой, весёлым, находчивым, смелым и решительным малым... С приветом! Ждём скорее из госпиталя Тёркина».

Иллюстрация О. Верейского

И много таких писем, где читательское участие в судьбе героя книги перерастает в причастность самому делу написания этой книги.

Задолго до завершения «Тёркина» в редакции газет и журналов, где печатались очередные части и главы книги, стали поступать «продолжения» «Тёркина» в стихах, написанных почти исключительно людьми, впервые пробующими свои силы в подобном деле.

Мне остаётся остановиться на этом, может быть наиболее трудном, пункте из трёх, которые я наметил в начале.

В мае 1945 года была опубликована заключительная глава «Тёркина» — «От автора». Она вызвала много откликов в стихах и прозе. Девяносто девять процентов их сводилось к тому, что читатели хотят узнать Тёркина в условиях мирной трудовой жизни. Такие письма я получаю до сих пор, а иногда они адресованы не мне, а редакциям различных изданий, Союзу писателей, то есть организациям, которые, по мнению авторов писем, должны воздействовать на меня, так сказать, в общественном порядке.

Иллюстрация О. Верейского

В пожеланиях и советах продолжать «Тёркина» поле деятельности героя в мирных условиях определяется обычно родом занятий авторов писем. Одни желали бы, чтобы Тёркин, оставшись в рядах армии, продолжал свою службу, обучая молодое пополнение бойцов и служа им примером. Другие хотят его видеть непременно вернувшимся в колхоз и работающим в качестве предколхоза или бригадира. Третьи находят, что наилучшее развитие его судьбы было бы в работе на какой-нибудь из великих послевоенных строек, например на сооружении Волго-Донского канала, и т. п.

Уже само по себе такое многообразие пожеланий в отношении конкретной судьбы послевоенного Тёркина ставило бы меня в крайне затруднительное положение.

Но дело, конечно, не в этом.

Я отвечал и отвечаю моим корреспондентам, что «Тёркин» — книга, родившаяся в особой, неповторимой атмосфере военных лет, и что, завершённая в этом своём особом качестве, книга не может быть продолжена на ином материале, требующем иного героя, иных мотивов. Я ссылаюсь на строки из заключительной главы:

Песня новая нужна.

Дайте срок, придёт она.

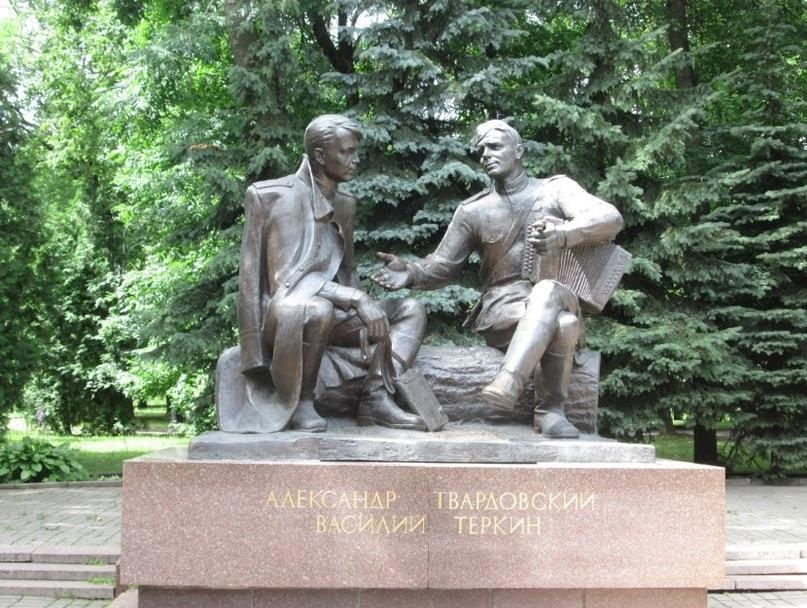

Памятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске

Однако новые и новые письма с предложениями и настоятельными советами написать мирного Тёркина, причём каждому корреспонденту, естественно, представляется, что он первым открыл для меня такую возможность, понуждают меня объясниться с читателями по этому поводу чуть-чуть подробнее.

Из продолжений и подражаний «Тёркину», известных мне, можно было бы составить книгу, пожалуй, не меньшего объёма, чем существующая «Книга про бойца».

«Василий Тёркин» вышел из той полуфольклорной современной «стихии», которую составляют газетный и стенгазетный фельетон, репертуар эстрады, частушка, шуточная песня, раёк и т. п. Сейчас он сам породил много подобного материала в практике газет, специальных изданий, эстрады, устного обихода. Откуда пришёл — туда и уходит. И в этом смысле «Книга про бойца», как я уже отчасти говорил, — произведение не собственное моё, а коллективного авторства. Свою долю участия в нём я считаю выполненной. И это никак не ущемляет моё авторское чувство, а, наоборот, очень приятно ему: мне удалось в своё время потрудиться над выявлением образа Тёркина, который приобрёл, как свидетельствуют письменные и устные отзывы читателей, довольно широкое распространение в народе.

Иллюстрация О. Верейского

Литературные достоинства этих «продолжений», как напечатанных, так и рукописных, иногда весьма больших по объёму, конечно, условны — их прямая зависимость от «Книги про бойца» не только в заимствовании основного образа, но и во всей фактуре стиха очевидна. Да она и не маскируется их авторами, не выдаётся за что-нибудь иное, чем газетный, стенгазетный или эстрадный материал местного или отраслевого назначения. Во всяком случае, побуждения этих авторов трогательны и бескорыстны.

Словом, именно так: образ Тёркина «откуда пришёл — туда и уходит» — в современную полуфольклорную поэтическую стихию. И такое коллективное продолжение «Тёркина» может меня только радовать и вызывать во мне только чувство дружеской признательности к моим многочисленным, так сказать, соавторам по «Тёркину».

1951-1966

***

***