Два великих князя в одной книге

Автор: Вадим Нестеров aka Сергей ВолчокВ одном вполне официальном издании, из подхалимских соображений подготовленном боярином Артамоном Матвеевым специально для царя Алексея Михайловича - вдруг оказалось два великих князя Литовских: сам Алексей Михайлович - и какой-то Михаил!

Как так-то?!

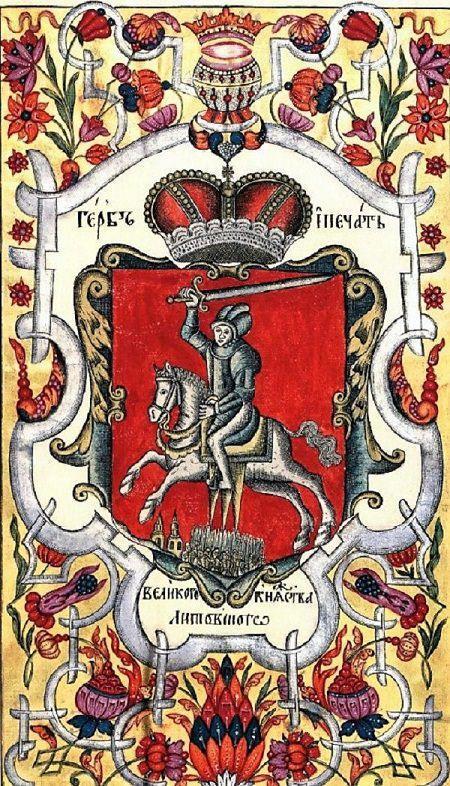

Действительно, в знаменитом "Царском Титулярнике" - первом русском собрании гербов – имелись гербы всех земель, упоминавшихся в царском титуле царя Алексея Михайловича.

Поскольку Тишайший царь был Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский... - был там и герб Великого княжества Литовского, знаменитая «Погоня», то есть всадник на белом коне с мечом и щитом, украшенным шестиконечным лотарингским крестом. Часто из-под седла свисает трехконечная попона.

Но вот что любопытно – в «Царском Титулярнике» есть не только гербы земель, составивших титул русского царя. Там есть и раздел с гербами иностранных государств. И там, среди прочих «королей гишпанских» мы видим «Михаила, короля польского и великого князя литовского» И ниже, как положено, «печать и герб Великого княжества Литовского», все та же «Погоня».

Возникает резонный вопрос – вот как так-то?

Как в головах у составителей «Титулярника» сочетались великий князь Литовский Алексей Михайлович, для которого, собственно, и рисовался этот сборник портретов и гербов, и великий князь Литовский Михаил Еремеевич?

Откуда взялись два правителя одного государства?

Надо сказать, это чрезвычайно интересный вопрос. Причем при создании «Титулярника» - еще и донельзя злободневный. Могу сказать, что ради появления в книжке этих трех слов – «Великий князь Литовский» многие из первых читателей «Титулярника» заплатили дырками в собственной шкуре.

И действительно, полный титул Михаила Вишневецкого тоже включал эти слова: «Божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее».

Даниэль Шульц. Портрет короля Польши Михаила Корибута Вишневецкого. Около 1669. Королевский замок на Вавеле, Краков.

Так кто был князь, а кто - самозванец?

Вопрос, конечно, интересный, и для ответа на него мне придется вспомнить исторические факты, чья актуальность в последние годы резко усилилась.

Алексей Михайлович, принимая после Переяславской рады под свое крыло восставшую Украину, разумеется, понимал последствия. Поддержка казаков автоматически означала смертельную войну с Речью Посполитой, то есть Польшей и Великим княжеством Литовским.

Однако, посоветовавшись со своим духовником – знаменитым патриархом Никоном – второй Романов принял решение лично возглавить армию, которая должна была решить наконец давний «спор славян между собою». 18 мая 1654 года в Москве состоялся масштабный парад - через Кремль торжественно прошла отправляющаяся на помощь единоверцам армия Царства Русского.

Дальше… Дальше началось то, что сегодня назвали бы «русской весной». Поляки своими религиозными притеснениями изрядно достали русское население страны. Поэтому большинство городов Великого княжества Литовского открывали единоверцам ворота и сдавались без боя. Только в 1654 году были взяты Полоцк, Орша, Мстиславль, Могилев, Гомель, Витебск и множество других. Апофеозом военных успехов стал переход на сторону Москвы самой мощной крепости региона - Смоленска.

Победная серия продолжилась и в следующем, 1655 году, когда по совершении божественной литургии Никон и находившийся в Москве антиохийский патриарх Макарий благословили царя на новый военный поход на Литву. Вскоре русские войска взяли столицу Великого княжества Литовского Вильно, а к концу года Москва, наконец, исполнила вековечную мечту московских князей, и объединила под своей рукой практически все русские земли. Боевые действия перешли на территорию, населенную этническими литовцами и поляками.

Но еще раньше, в конце лета, Никон прислал Алексею Михайловичу свое благословение именоваться «Великим Князем Литовским».

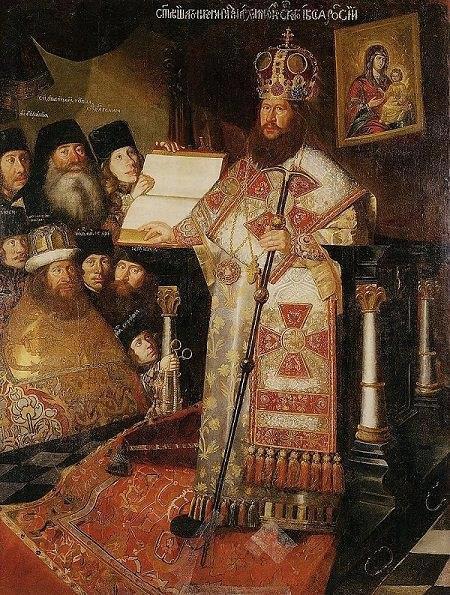

Портрет патриарха Никона с клиром. Д. Вухтерс(?), 1660—1665 гг.

А 3 сентября 1655 года выходит царский указ с говорящим названием «Об именовании государя, царя и великаго князя Алексея Михайловича великим князем Литовским, Белыя России, Волынским и Подольским».

Сегодня это назвали бы «пиар-акцией» - ведь указ этот был «именным», то есть публичным, его зачитывали по всей стране, так как адресатами значились «стольники и стряпчие, жильцы, полковники, головы стрелецкие, дворяне и дети боярские из городов и всяких чинов служилые люди».

В указе этом говорилось о том, что царство Русское отвоевало у польского короля Великаго княжества Литовскаго стольный город Вильню, и иные многие городы поимали и заступили, также и Белую Русь; да по нашему царскаго величества указу нашего царскаго величества Войска Запорожскаго гетман Богдан Хмельницкой, со всем Войском Запорожским, польскаго ж короля городы и места в Волыни и по Подолию поимали.

А так как все эти земли теперь наши, указали мы, великий государь, в своем государском именованьи и титле писати себя великим князем Литовским и Белыя России и Волынским и Подольским.

Однако дальнейший ход войны не был столь же успешным. Сценарий этот в отечественной истории повторится еще не раз и не два - в мировой политике очень не любят усиления соседей-конкурентов.

Европейские страны, сначала с некоторой оторопью наблюдавшие, как московские полки железным катком катятся по территориям Речи Посполитой, быстро спохватились, и решили что-нибудь урвать и для себя.

Первой подсуетилась Швеция, вторгшаяся в польские земли и с ходу захватившая обе столицы - и новую (Варшаву) и древнюю (Краков).

Дальше – больше.

Великий гетман литовский Януш Радзивилл решился покинуть тонущий корабль польской государственности. Кинув поляков, он заключил со шведами договор, в котором признал их власть над всеми землями Великого княжества Литовского.

Даниэль Шульц. Портрет Януша Радзивилла, около 1652—1654 гг.

Проблема была только в том, что практически вся территория Великого княжества Литовского к тому времени уже контролировалась русскими.

Что, сами понимаете, делало войну между Россией и Швецией неизбежной.

И действительно, еще в начале 1655 года шведский парламент выделил королю средства для войны с Русским царством.

Тогда Алексей Михайлович решил не ждать нападения, а нанести упреждающий удар (что-то мне это напоминает...) и сам объявил войну Швеции. А чтобы избежать войны на два фронта – заключил перемирие с поляками, которые, несмотря на полный разгром, упрямо не собирались сдаваться ни русским, ни шведам.

После этого события окончательно стали напоминать детский стишок «Мы делили апельсин…». Делить Польшу и препятствовать этому занятию полезли Крымское ханство, Священная Римская империя, курфюршество Бранденбург, герцогство Пруссия, Датско-норвежская уния, Республика Соединенных провинций (это одна из реинкарнаций Нидерландов), княжество Трансильвания, Молдавское княжество, княжество Валахия, а украинское казачество после смерти Хмельницкого учинило промеж себя гражданскую войну, получившую название «Руина».

В итоге столь удачно начатая Русским царством война затянулась на 13 лет, и завершилась только в 1667 году Андрусовским перемирием, разделившим русские земли между Россией и Польшей по Днепру.

Сразу после подписания перемирия выходит новый именной указ «О титулах царском и государевой печати».

Поскольку земли пришлось отдать, царский титул опять был изменен – в нем остались слова «Киевский» (поскольку из Киева русские войска не ушли, а поляки закрыли на это глаза) и «Белыя России самодержец», но исчезли прилагательные «Волынский» и «Подольский». Исчезли и слова «Великий князь Литовский».

Неизвестный русский художник второй половины XVII века. «Портрет царя Алексея Михайловича». Конец 1670-х - начало 1680-х.

Исчезли надолго – на столетия. Они вернутся в царский титул только при императоре Павле Первом, после того, как Россия, Австрия и Пруссия окончательно разделят территорию Польши между собой, и это государство надолго исчезнет с карты мира.

В общем, появление двух великих князей в одной книге объяснется просто. Великим князем Литовским русский царь побыл совсем немного – с 1655 по 1667 год. Но именно в этот промежуток и был создан «Титулярник», на страницах которого дважды появился знаменитый всадник с обнаженным мечом, преследующий никому не ведомого врага.

(это отрывок из моей книги "Царский титул в картинках")