Эмоционально выраженная философия, ч.1

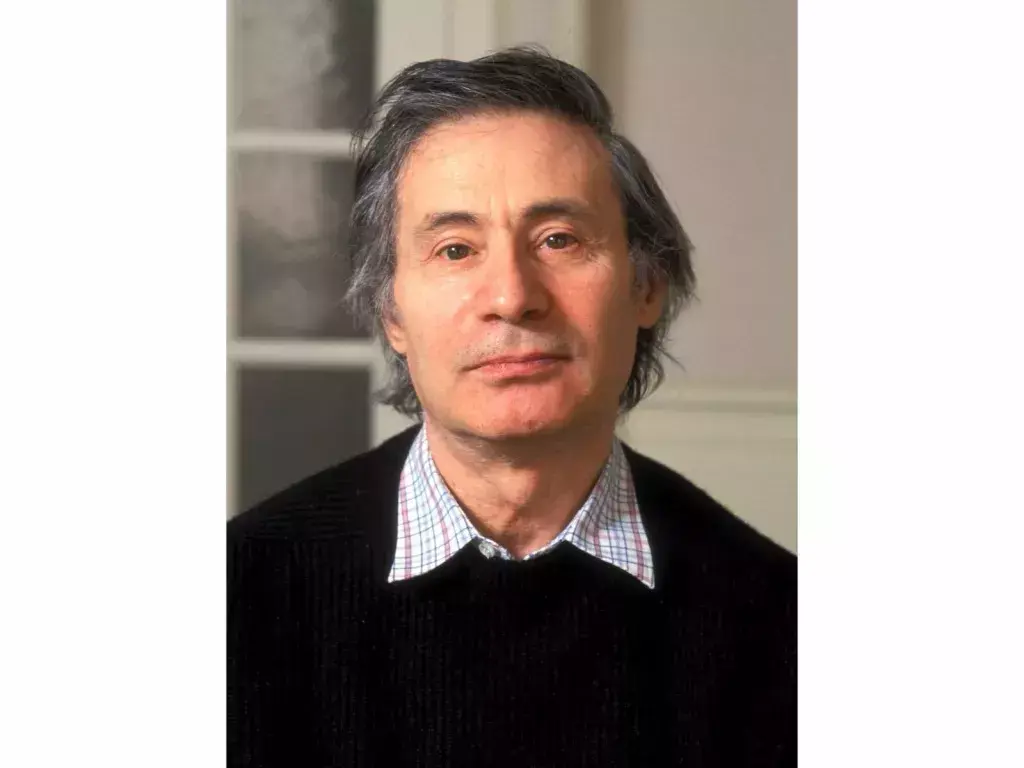

Автор: Игорь РезниковЗавтра будет отмечаться 25-й день памяти Альфреда Шнитке.  Я посвящаю замечательному композитору два поста.

Я посвящаю замечательному композитору два поста.

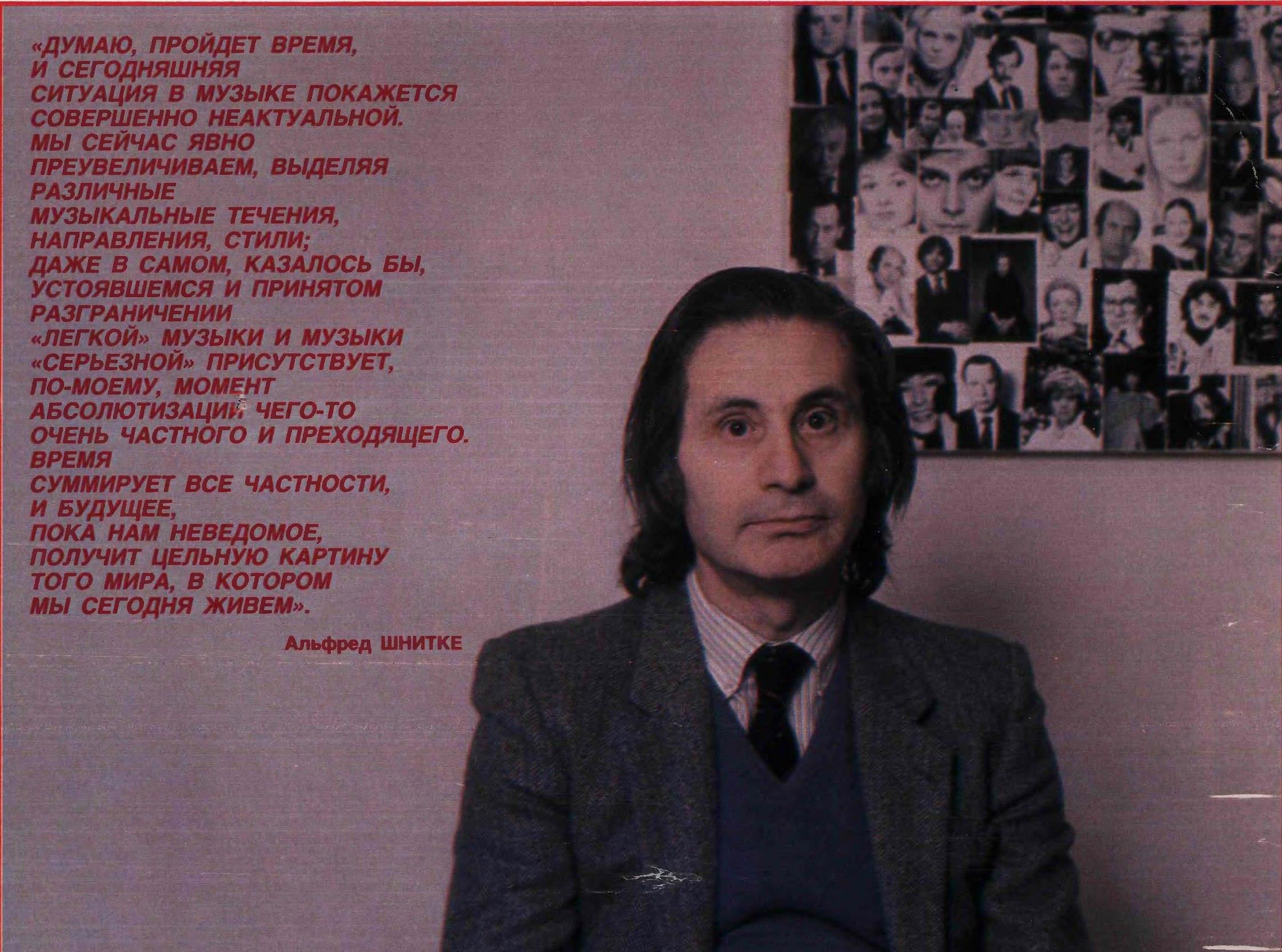

Шнитке — один из самых крупных отечественных композиторов так называемого второго поколения (вслед за Прокофьевым и Шостаковичем). Творчеству Шнитке присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Для него характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. В его сочинениях нашли резонанс и трагизм атомной бомбардировки, и борьба с неотступным злом на земном шаре, и моральная катастрофа человеческого предательства, и призыв к добру, заложенному в человеческой личности. По поразительно точному определению музыковеда Валентины Холоповой

Шнитке — прирожденный создатель крупных музыкальных полотен, концепций в музыке. Дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры и скепсиса, жизни и смерти, наполняющие его творчество, делают произведения советского мастера эмоционально выраженной философией.

Альфред Гарриевич Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе, тогдашней столице Республики немцев Поволжья. Отец его, Гарри Викторович, по национальности еврей, родился во Франкфурте-на-Майне, а в 12 лет с родителями переехал в СССР. Мать композитора – Мария Иосифовна Фогель, этническая немка, мать которой вообще не знала русского языка. С отцом Альфред говорил по-русски, с матерью – по-немецки. В 16 лет при получении паспорта в графе «национальность» он написал «еврей».

Сам композитор признавался, что до конца не чувствовал себя ни немцем – поскольку родился и большую часть жизни прожил в России, ни евреем – поскольку не говорил на идише, ни русским – поскольку в нем не было ни капли русской крови. Немецкий стал первым языком мальчика. Обучение музыке для него началось в 12-летнем возрасте в Вене, где его отец работал собкором одной из газет. В 15 лет Альфред поступает в Московское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. К этому периоду относятся и первые попытки писать музыку. В 1953 он становится студентом Московской консерватории по классу композиции Е. Голубева, где заканчивает и аспирантуру. С 1961 по 1972 год Шнитке преподавал в альма-матер инструментовку. У композитора было два брака. Со своей второй супругой, Ириной Федоровной Катаевой, он познакомился, когда она пришла брать у него уроки фортепиано для поступления в Институт им. Гнесиных. В 1961 году они поженились, в 1965 у пары родился сын Андрей. В 1965 году композитор специально для выступления своей жены Ирины на концерте современной музыки в Институте им. Гнесиных написал «Вариации на один аккорд». К тому времени, после окончания консерватории и аспирантуры, 30-летний Альфред Шнитке был автором немногочисленных, но весьма разножанровых произведений. Победа в Великой Отечественной войне и совершенно грандиозное событие, первый полет человека в космос, вызывали такой народный подъём, что он не мог не вылиться в искусстве. Среди ранних сочинений Шнитке были произведения с такими названиями, как «Песни войны и мира» и «Поэма о космосе».

В 1965 году берёт своё начало история создания «Сюиты в старинном стиле» - одного из самых узнаваемых и популярных на эстраде сочинений Шнитке. Тогда режиссёр Элем Климов пригласил Шнитке поработать над его фильмом - «Похождения зубного врача». Композитор вставил в музыкальный материал киноленты три своеобразные композиции, которые не только были оркестрованы в стиле XVIII века, но и записаны с клавесином. Темы этих произведений Альфред позаимствовал из собственного сборника инструментальных пьес, которые он, вероятно, сочинил для учеников своей жены Ирины, ради мужа пожертвовавшей своей карьерой концертирующей пианистки и в то время работавшей в одной из музыкальных школ Москвы. Прошло пять лет и вновь Климов обратился к композитору с просьбой о совместной работе над новым фильмом - «Спорт, спорт, спорт». Звуковое оформление киноленты было весьма разнообразным, но особенно выделялись два музыкальных фрагмента, которые были стилизованы под старину. Вероятно, данный материал остался бы неприметным, если бы известный скрипач Марк Лубоцкий не обратился к своему другу с просьбой сочинить для его студентов какое-нибудь произведение. Композитор вспомнил о музыкальных кинофрагментах и, объединив их в сюиту, переинструментовал для скрипки и фортепиано. Композиции из «Похождения зубного врача» обрели название «Балет», «Пастораль» и «Пантомима», а из фильма «Спорт, спорт, спорт» - «Фуга» и «Менуэт». Названием «Сюита в старинном стиле». Шнитке сделал акцент на то, что сочинение является стилизацией под творения композиторов прошлых эпох. Так в 1972 году появилось произведение, которое мгновенно пошло нарасхват у музыкантов-исполнителей и было переложено для самых разных составов. Сам же Шнитке «Сюиту» считал настолько откровенной стилизацией, что поначалу даже не желал ставить на ней своё имя.Но и после того, как произведение приобрело большую известность, а автора после успешного исполнения цикла всегда вызывали на сцену, он никогда не выходил.

Неповторимый творческий стиль композитора сформировался в середине 60-х. Первым произведением, которое открыло «зрелого Шнитке» и предрешило многие черты дальнейшего развития, стал Второй скрипичный концерт. Вечные темы страдания, предательства, преодоления смерти воплотились здесь в яркой контрастной драматургии, где линию «положительных персонажей» образовали солирующая скрипка и группа струнных, линию «отрицательных» — отщепившийся от струнной группы контрабас, духовые, ударные, фортепиано.

Шнитке одним из первых в Советском Союзе стал использовать метод алеаторики - внесения элементов случая в процессе исполнения пьесы, дающий интерпретаторам большие возможности для импровизаций. Таким произведением стала Первая симфония (1974). Она посвящена дирижеру Г. Рождественскому - её первому исполнителю. Главенствующей идеей симфонии стала судьба искусства, как отражение перипетий человека в современном мире. Впервые в советской музыке в одном произведении была показана необъятная панорама музыки всех стилей, жанров и направлений: музыка классическая, авангардная, древние хоралы, бытовые вальсы, польки, марши, песни, гитарные наигрыши, джаз и т. п. Композитор применил здесь также приемы «инструментального театра» (движение музыкантов по сцене). Четкая драматургия придала целевую направленность развитию чрезвычайно пестрого материала, разграничив искусство подлинное и антуражное, утвердив в итоге высокий позитивный идеал. В 1972 на Всесоюзном конкурсе балета состоялась премьера первого балета композитора, «Лабиринты». Идея, либретто и хореография произведения принадлежали В. Васильеву.

В 70-е Шнитке ввел в музыкальный обиход термин «полистилистика» - намеренное объединение в рамках одного произведения разнородных стилевых элементов. Эту концепцию, иногда именуемую «стилистическим калейдоскопом», композитор начал разрабатывать в музыке к мультипликационной ленте «Стеклянная гармоника» А.Хржановского. В фильме плавными переходами была представлена целая галерея картин художников от эпохи Ренессанса и до современности, которые музыкально проиллюстрировал Шнитке. Он начал повсеместно применять этот принцип, сводя в одном произведении несочетаемые эстетики – Баха и нововенскую школу, Глинку и Вагнера. Полистилистику как яркий способ показать конфликт классической гармонии мироощущения и современной перенапряженности Шнитке использовал во Второй сонате для скрипки, Второй и Третьей симфониях, Третьем и Четвертом скрипичном концертах, альтовом Концерте, «Посвящении Паганини» и ряде других сочинений.

Новые грани своего дарования Шнитке раскрыл в период «ретро», «новой простоты», внезапно наступивший в европейской музыке в 70-х гг. Почувствовав ностальгию по выразительной мелодии, он создал лирико-трагические Реквием и фортепианный Квинтет — произведения, биографически связанные со смертью матери, потом отца. А в сочинении под названием «Minnesang» (для 52 солирующих голосов) ряд подлинных песен немецких миннезингеров XII-XIII веков он объединил в современную «сверхмногоголосную» композицию, представив себе группы поющих на балкончиках старых европейских городов. В период «ретро» Шнитке обратился и к русской музыкальной тематике, использовав в Гимнах для ансамбля подлинные древнерусские песнопения. В 1977 композитор открыл цикл Concerto Grosso. Автор обособил эти концерты идеей непротивостоящего оркестру солиста. Созданная в 1979 году Вторая симфония родилась под впечатлением от посещения австрийского монастыря Сан-Флориан, в котором похоронен А. Брукнер. Католическая «невидимая месса», услышанная там Шнитке, предопределила характер и форму этой «симфонии на хоровом фоне».

80-е годы стали для композитора этапом синтеза лирического и мелодического начал, расцветших в «ретро», с громадами симфонических концепций предыдущего периода. В Третьей симфонии, написанной к открытию нового концертного зала Гевандхауз в Лейпциге, в виде стилистических намеков дана история немецкой (австро-немецкой) музыки от средневековья до нынешнего дня, использовано свыше 30 тем — монограмм композиторов. Это сочинение завершается проникновенным лирическим финалом. Второй струнный квартет явился синтезом древнерусской песенности и драматической концепции симфонического плана. Весь его музыкальный материал составляют древнерусские одноголосные погласицы, стихиры, трехголосные гимны. В некоторых моментах подлинное звучание сохранено, в основном же оно сильно трансформировано — ему придана современная гармоническая диссонантность, лихорадочная взвинченность движения.

В кульминации этого произведения драматизм обострен до введения весьма натуралистического плача, стона. В финале средствами струнного квартета создана иллюзия звучания невидимого хора, исполняющего старинный распев.

Одним из самых впечатляющих сочинений Шнитке стала созданная в 1983 году кантата «История доктора Иоганна Фауста» на текст из «Народной книги» 1587 г. Традиционный для европейской культуры образ чернокнижника, продавшего душу дьяволу за жизненное благополучие, раскрыт композитором в самый драматический момент его истории, момент кары за содеянное - справедливой, но ужасающей. Идею написать музыку к произведению Гёте композитор вынашивал несколько лет. Он отказался от создания оперы, поскольку считал, что тогда музыка вступит в противоречие с литературным первоисточником. Тем не менее 11 лет спустя опера «История доктора Иоганна Фауста» все же была написана, а кантата включена в ее третий акт. Захватывающую силу музыке композитор придал с помощью приема стилистического снижения — введения в кульминационный эпизод расправы жанра танго (ария Мефистофеля, исполняемая эстрадным контральто).

(K)ein Sommernachtstraum - (Не) Сон (не) в летнюю ночь - так изящно назвал Альфред Шнитке свое произведение, впервые исполненное на фестивале шекспировской музыки в Зальцбурге и поэтому снабженное пометкой "Не по Шекспиру". В этой изящной пьесе, как во всяком постмодерне, несколько пластов, и каждый из слушателей волен выбрать себе то, что ближе ему. Пьеса легка и акварельна, живописна и ненавязчива. Утверждение и его отрицание, сон или явь, наваждение или реальность, химера или грубая правда жизни - все это разделяет тончайшая грань.

21 июля 1985 года во время фестиваля в Пицунде у Шнитке случился первый инсульт. Туда срочно прилетели Л. Рошаль и А. Потапов из Института нейрохирургии им. Бурденко, Врачи констатировали обширное кровоизлияние в мозг и трижды фиксировали клиническую смерть, однако через два месяца композитор вышел из больницы. Концерт № 1 для виолончели с оркестром 1986 года стал первым произведением, созданным композитором после болезни. По плану в Концерте должно было быть другое окончание, но Шнитке дописал финальную мелодию и усилил звучание виолончели микрофоном. Были созданы также две симфонии, новые Кончерто гроссо и значительные хоровые произведения: Три хора по православным молитвам (1984), Концерт для смешанного хора на стихи Г. Нарекаци (1985), «Стихи покаянные» (1987).

В 1986 Альфред Гарриевич получил Госпремию РСФСР, год спустя – звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1990 году композитор по приглашению уехал работать в Германию, где начал преподавание в Гамбургской высшей школе музыки, сотрудничал с оперными и балетными труппами. Из-за последовавшего инсульта и нестабильной ситуации в России он решил принять германское гражданство. Его последними сочинениями стали четыре симфонии, включая последнюю, Девятую, две фортепианные сонаты, оперы «Жизнь с идиотом» и «Джезуальдо» по заказам Амстердамской и Гамбургской опер.

С 1994 года, после очередного инсульта, его наполовину парализовало. Специально для композитора было создано устройство, которое помогало записывать музыку левой рукой. А главное — он не мог говорить, и речь к нему уже не вернулась. В этом состоянии композитор написал Девятую симфонию. 3 августа 1998 года Альфреда Шнитке не стало. Отпевание проходило в Москве, в церкви Иоанна Воина на Якиманке, Похоронен Альфред Гарриевич на Новодевичьем кладбище.