Кризисное проектирование

Автор: Евгений КрасВ жизни любого человека бывают кризисные ситуации. В жизни государств они тоже бывают и наше государство совсем не исключение. Самым грозным таким испытанием можно смело считать Великую Отечественную войну. Ещё до начала Второй мировой её окрестили «войной моторов». Было много планов, теорий; была серьёзная подготовка и даже предварительные «разведки боем» тоже были. Относительно мелкие войны типа Испанской или Финской не обошли нас. И выводы из них были сделаны. Не все они оказались правильными, и про это говорят очень часто. Я бы даже заметил, что об этом говорят куда чаще, чем следовало бы. Некоторые «особо правдивые» и «специально объективные» вообще только про это и говорят.

К сожалению, их слушают куда внимательнее, чем хотелось бы. В целом понятно почему – истеричные вопли про «кровавый режим» и «массовые расстрелы» выглядят намного ярче и образнее скучных цифр, которые ведь ещё нужно обдумывать, анализировать, чтобы понять, что совсем не так просто всё в этом лучшем из миров. Ошибались? Разумеется. Ведь есть всего один способ не ошибаться – ничего не делать. И борьба за власть тоже была. Однако война показала, что были не только просчёты, а и правильные решения тоже были. Скажу больше – именно безошибочных решений было куда больше. Именно это и спасло… Героизм отдельных бойцов? Да – он был. Однако нужно понимать, что этого для победы мало. Нужна организация. И она тоже оказалась на высоком уровне. Именно благодаря хорошей предвоенной подготовке во всех областях наша страна выдержала удар объединённой фашистско-европейской военной машины, а потом и разгромила её.

Оказалось, что их подготовка была проведена намного хуже, чем у нас. Им пришлось перестраиваться. Даже боевую технику пришлось создавать уже на ходу, во время войны. Гитлер говаривал, что победа в войне должна быть одержана тем оружием, с которым начата. Не знаю, кто безграмотному «вождю» вбил эту идею в голову, но мысль в целом верная. Так как в условиях военного времени перестраивать сложные технологические процессы очень сложно. Однако ж получается, что именно это и произошло у нас. Ведь основные образцы вооружений, с которыми мы прошли войну, были разработаны до её начала. Их модернизировали, улучшали, но принципиально Т-34, КВ, Ла, Як, Пе, Ил и другие остались теми же, что и до войны.

Однако кризис был. И у нас, как и везде, во время любого кризиса появляются странные проекты. Редко они оказываются жизнеспособными, но они всегда интересны именно своей неординарностью. Я предлагаю взглянуть внимательнее на некоторые из них. Это ведь не просто фантазии, это и есть – техническая фантастика. Иногда даже материализованная. Частично эту тему я уже начал в своей заметочке «Таран» ( https://author.today/post/39998 ).

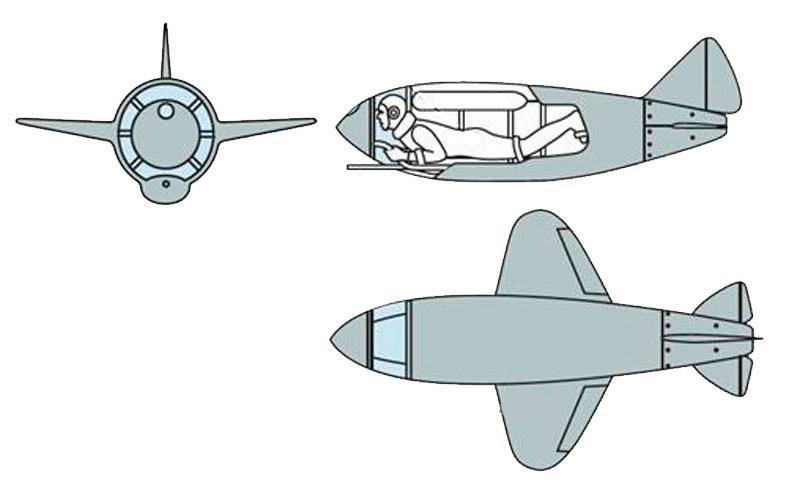

Кстати, должен извиниться, что проявил несознательность и вам, мои благосклонные читатели совсем не специально, а чисто по своему раздолбайству «повесил лапшу на уши». Яркий пример того, кстати, что нельзя пользоваться не только одним источником, но даже несколькими, если они несут одинаковые мысли. Всегда нужен другой взгляд. Итак. В заметочке «Таран» я упомянул проект истребителя-перехватчика Льва Григорьевича Головина. И написал, что он был предназначен для уничтожения самолётов противника таранным ударом. Так пишут чаще всего. Уже после того, как заметочку опубликовал, я решил ещё поискать хоть какую-нибудь информацию про этот проект. Оказалось, что не всё просто (как и обычно, впрочем). На самом деле с самого начала проект был предложен Головиным в более продуманном виде. В нём предусматривалось два варианта этого перехватчика: один – общевойсковой, то есть для сухопутных войск, а другой для ВМФ. Выяснилось, что даже в первом своём варианте на перехватчике предусматривалась установка автоматической пушки калибра 20 мм с боекомплектом в 20 снарядов. Собственно, из-за этой самой пушки я и начал повторный поиск. Она видна на схеме – на ней пилот «лежит» (с картинками совсем плохо):

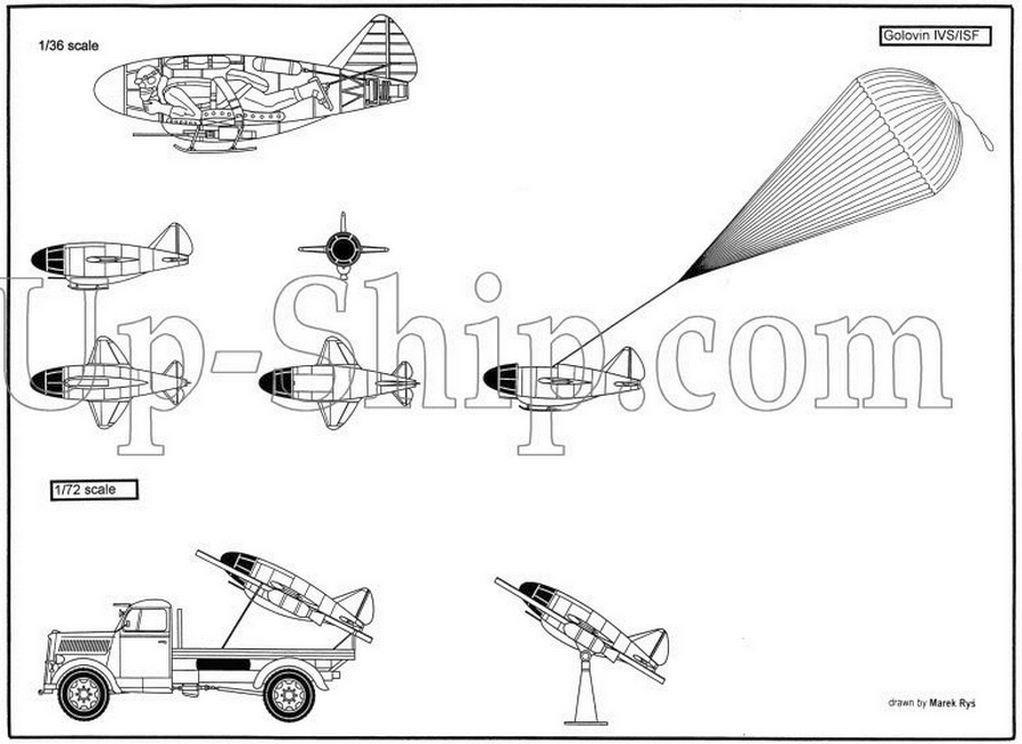

Схема работы комплекса такая. После сигнала тревоги пилот занимает место в истребителе через носовую, открывающуюся часть. Пусковая установка направляется в сторону приближающегося противника, и пилот запускает стартовые твёрдотопливные ускорители и маршевый двигатель. После разгона стартовые ускорители отстреливаются, и пилот направляет истребитель на сближение с противником. Для этого у него есть штурвал и две педали. Из приборов есть указатель скорости и высотомер. После первой атаки у пилота ещё остаётся горючего и снарядов на второй заход. После выключения двигателя пилот планирует в сторону стартового комплекса. На высоте около 300 метров он открывает парашют и приземляется вместе с самолётом со скоростью снижения не более 6,1 м/сек. Ещё в общевойсковом варианте предусматривалась посадочная лыжа на гидравлических амортизаторах. Перегрузка при посадке на лыжу должна была быть не более 3,5 единиц. Наиболее ответственно к изображениям подошли американцы:

Здесь показаны оба варианта пускового комплекса и общая схема работы. Но зато кто-то из наших нарисовал красивый цветной общий вид перехватчика:

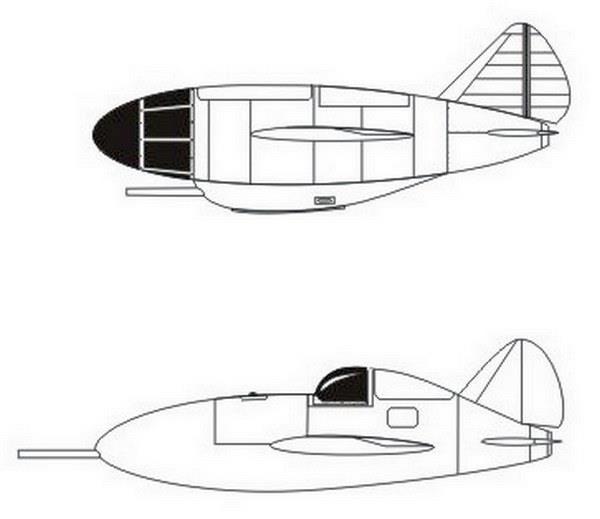

Вот здесь качество картинки похуже, но зато нарисовали и второй, модернизированный вариант с нормальным положением пилота:

Общие характеристики следующие: длина – 3 м, высота – 1,05 м, размах крыльев – 1,75 м, стартовая масса – до 300 кг, тяга стартовых ускорителей – 1 т, тяга маршевого двигателя Душкина – 300 кг, расчётная скорость – до 1060 км/час, потолок с поверхности – до 7,5 км, потолок при пуске с самолёта – до 15 км, запас горючего с окислителем – 50 кг.

Проект забраковали под предлогом того, что артиллерия на таких высотах более эффективна… ну, не знаю.

Ещё один проект, который упоминался во время обсуждения – самолёт Г-39 Гроховского, известный под прозвищем «Кукарача». Проект середины 30-х годов. Очень необычный внешний вид машины видимо определил его долгую жизнь… в различных статьях. В реальности машина авантюрно проектировалась, ещё более авантюрно строилась и в конце концов так и не смогла взлететь. В воздух её поднять пытался сам Чкалов, так что если бы был хотя бы один шанс, то он бы это сделал. Зато теперь её очень любят моделисты именно за необычность:

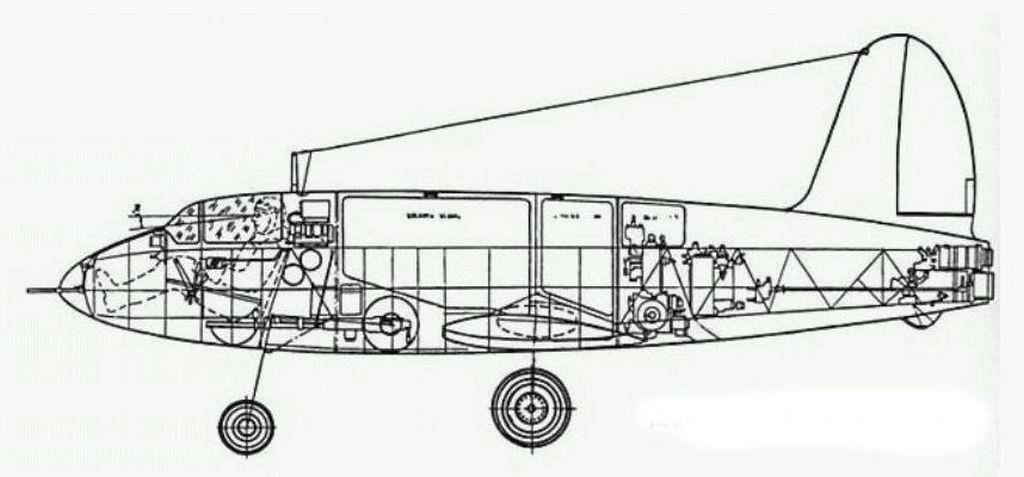

Третий проект, про который очень хочется упомянуть, очень драматичен весь. Сейчас его знают, как «Пегас». Он значительно реальнее двух предыдущих. Идейным вдохновителем и главным конструктором проекта стал Дмитрий Людвигович Томашевич. Очень хороший конструктор. Достаточно сказать, что он участвовал в проектировании пикирующего бомбардировщика Ту-2 (в шарашке). Эскизный проект появился в июле 1942 года. Тогда уже насмотрелись на тактику немцев и даже успели разгромить их под Москвой. Однако было ясно, что ресурсы Европы далеко не истощены и будет продолжение. Главной ударной силой фашистов были танковые и механизированные подразделения. Именно для борьбы с ними и был предназначен «Пегас». Для этого Томашевич предложил отказаться от всего, что не нужно для уничтожения техники. То есть ни высотность, ни высокая скорость были не интересны. Зато очень внимательно отнеслись к технологичности производства и доступности материалов. Нужен массовый самолёт для уничтожения бронетехники!

В некоторых кругах увлечение идеей было скорее чрезмерное, чем недостаточное. Говорили даже о «воздушной противотанковой армии Томашевича». Появилось обозначение ЛШБД (лёгкий штурмовик-бомбардировщик деревянный). Строить собрались в основном из поделочной сосны, строительной фанеры, стали С-20 (типа современной «Сталь 20»), кровельного железа и минимума низкосортного алюминия и броневой стали. Двигатели М-11 (как на «кукурузнике» По-2). Получалось, что горючки он должен был тратить в пять раз меньше, чем Ил-2. Неубирающееся шасси и высокие взлётно-посадочные свойства. Всё! Нет, не всё – уже в процессе рождались и другие идеи…

Первый «Пегас» появился на свет зимой 1942-43 годов в Омске на заводе №288. К бронекоробке крепились деревянные крылья, хвост и прочее. Вес брони – 300 кг. За кабиной пилота имелся грузовой отсек для 2 человек или 400 кг груза. После испытаний первых 3-х машин самолёт доработали. Постоянным оружием стал пулемёт УБС под днищем. Остальное вооружение предлагалось сменным: бомба ФАБ-250 или ФАБ-500; 9 РС-82 или РС-132; пушка НС-37; две пушки ВЯ-23; 4 кассеты для кумулятивных бомб. Максимальная скорость – 170 км/час.

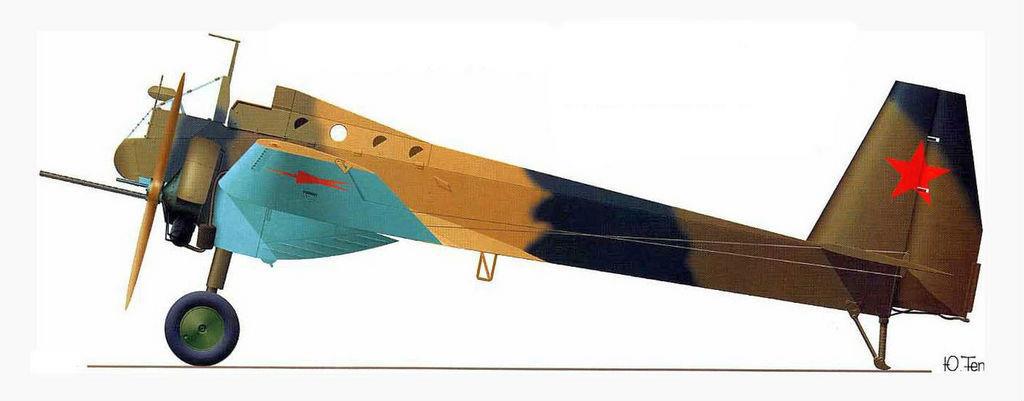

Применили ряд интересных решений. Например, бензобаки (209 литров) были одновременно обтекателями двигателя и могли сбрасываться в случае пожара. Для того, чтобы улететь с опасного места имелись бронированные бачки по 16 литров. Вооружение было модульным и крепилось на специальной платформе. Вот как выглядели первые три «Пегаса»:

Так выглядел четвёртый доработанный «Пегас»:

Вот его фотография на лётном поле:

До серийного производства дело так и не дошло по целому ряду причин.

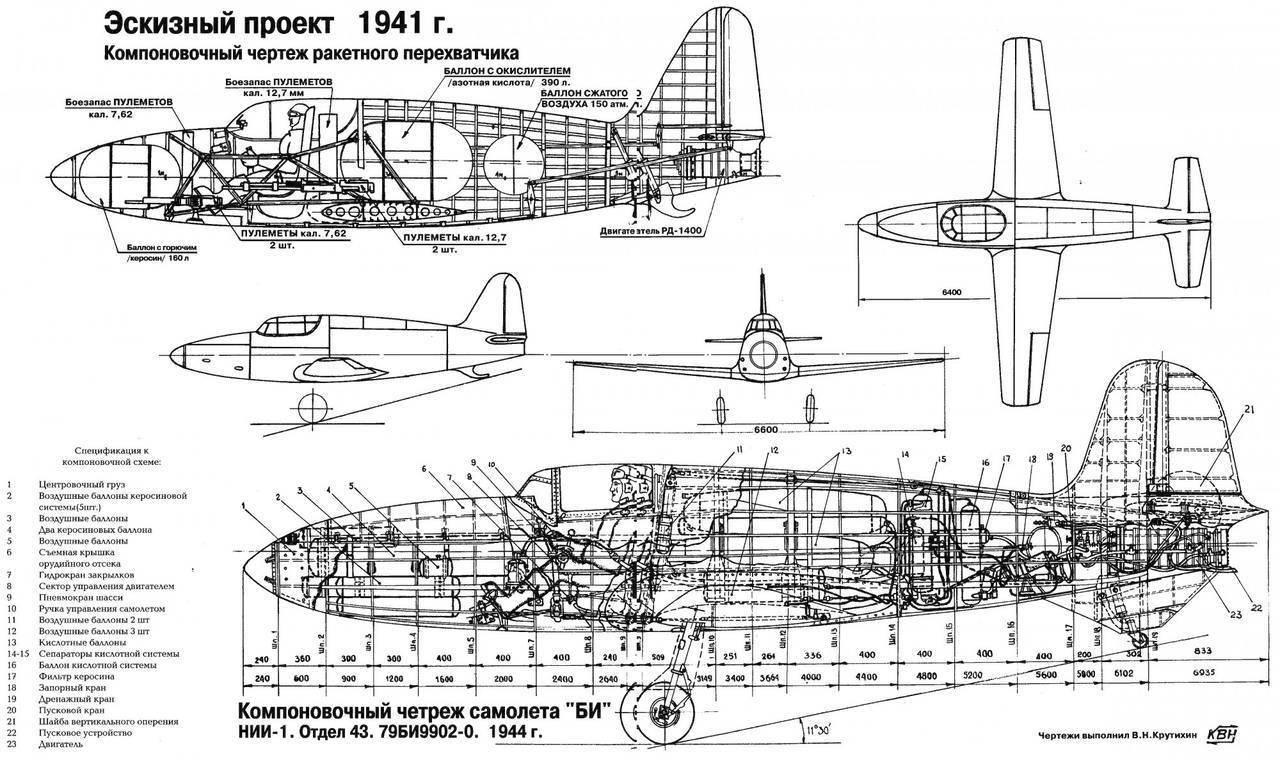

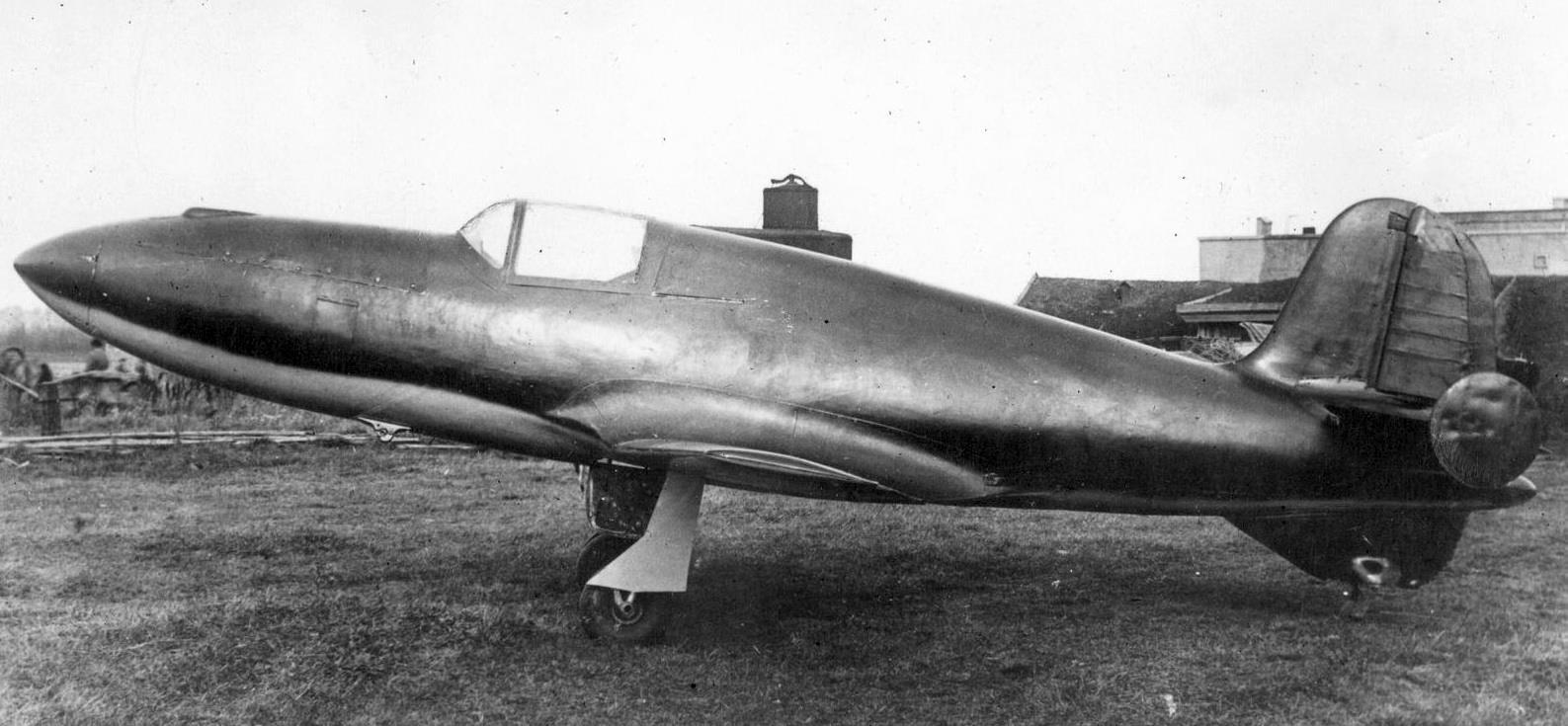

Нельзя, разумеется, не упомянуть про реактивный первенец советской авиации – лёгкий истребитель-перехватчик БИ-1. Было ясно ещё в конце 30-х годов, что для увеличения скорости поршневой авиации уже мало. Нужно было искать другие двигатели. Уже была Б.С. Стечкиным разработана теория реактивных двигателей, были уже и центробежные компрессоры, и газовые турбины, однако работающих ТРД ещё не было. В 1938 году А.М. Люлька разработал проект РТД-1 с тягой 400 кг, потом был ещё РД-1 с тягой 500 кг, но это было ещё не то. А война вообще прервала работу. Тогда были реальными только ЖРД. Они давали большую тягу при малых габаритах и весе. С ними и работали авиационные конструкторы.

Инициатором создания ракетного истребителя-перехватчика стал Д.Я. Березняк, к которому позже присоединился Л.М. Исаев, поэтому и БИ. На самолёт установили ЖРД конструкции Л.С. Душкина Д1А-1100 с тягой 1100 кг. Конструкция самолёта была полностью деревянная, он отличался небольшими размерами при довольно мощном вооружении – две пушки ШВАК калибра 20 мм. Впрочем, все это данные, что называется «например». На самом деле только опытных самолётов БИ было сделано 7 штук. На них менялся не только состав вооружения, но и силовая установка. Вот на этой схеме первого варианта БИ можно увидеть не 2 пушки, а 4 пулемёта, да и двигатель здесь другой:

Был вариант со специальными бомбовыми отсеками. Был и вариант с двумя дополнительными двигателями другого типа на концах крыла. Окончательно работа над машиной прекратилась в 1945 году. Посмотрите на него – это результат не военного кризиса, а чисто технического:

Размеры самолёта БИ-1: длина – 6,4 м, размах крыльев – 6,48 м, взлётная масса – 1,65 т, скорость – до 1060 км/час.

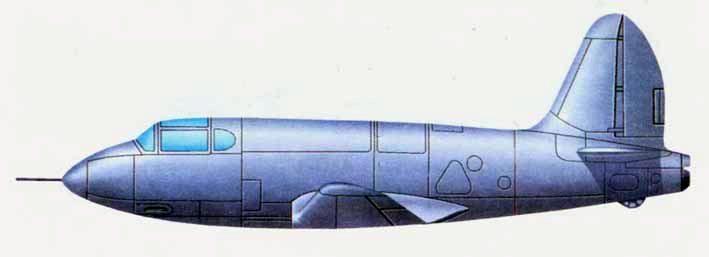

Самолёт под ЖРД проектировал даже сам Николай Николаевич Поликарпов. В рамках того же техзадания, что и у Березняка с Исаевым в его КБ был разработан проект ракетного истребителя-перехватчика, получившего название «Малютка». Несмотря на название машина была покрупнее, чем БИ-1: длина – 7,0 м, размах крыльев – 7,5 м, взлётная масса – 2,795 т, скорость – 890 км/час, потолок – до 16 км, вооружение – 2 пушки ВЯ-23. Построить самолёт не успели. Поликарпов скончался, когда он был почти готов, а с его смертью работы были прекращены. Поэтому сейчас можно только на картинках эту машину увидеть:

Ну, в целом, думаю – достаточно, чтобы коротко и понятно было. Все эти проекты объединяет одно - они кончились ничем... вроде бы. На деле именно так нарабатывается опыт.