Интендантское обеспечение боев Приморской Армии при освобождение Крыма.

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Так как сегодняшняя глава очень объёмная (44 листа машинописного текста), то для удобства, большая часть её убрана под спойлер. Сразу поясню, почему главы идут не по порядку, ведь согласно содержанию, следующая публикация должна была быть посвящена боям на Кубани. Дело в том, что доклад слишком объёмные, я решил опубликовать только начало и ту главу, которая мне показалась наиболее интересной. Но, это абсолютно не значит, что у Вас не будет возможности ознакомиться с полным вариантом документа. В завершении публикации будет ссылка по которой отчёт можно будет скачать и прочитать.

Чем же меня заинтересовал конкретно этот раздел? Несколькими фактами, о которых ранее не слышал или знаком поверхностно, а также теми решениями, которые были приняты командованием армии для обеспечения десанта, форсировавшего Керченский пролив и бившегося с гитлеровцами на плацдарме.

В статье Сброс продовольствия с самолёта беспарашютным способом. Август 1942 г. рассказывалось о испытаниях, проведённых командованием ВДВ Красной Армии совместно с представителями Главного Интендантского Управления. Как Вы должно быть помните, итогом стал краткий совместный Циркуляр объявлявший «Инструкцию по затариванию продовольствия и фуража для беспарашютного сбрасывания с самолётов». Так как, в последующем применение подобного способа в документах не попадалось, решил, что он был не очень распространён и применялся крайне редко. Однако же, Керченский десант одно время обеспечивался продовольствием в основном именно этим способом.

Удивили и типы самолётов, привлечённые командованием армии для снабжения группировки. Если использование У-2 и "Чаек" смотрится вполне обыденно, то представить ИЛ-2 в роли транспортника было трудно. Однако же оказалось, что и с этой ролью штурмовик вполне удовлетворительно справился.

К сожалению, не удалось найти точного описания предмета под названием "интендантский мешок". В циркуляре такого понятия нет, остаётся только примерно предполагать, какой из испытанных ВДВ вариантов тары получил подобное название.

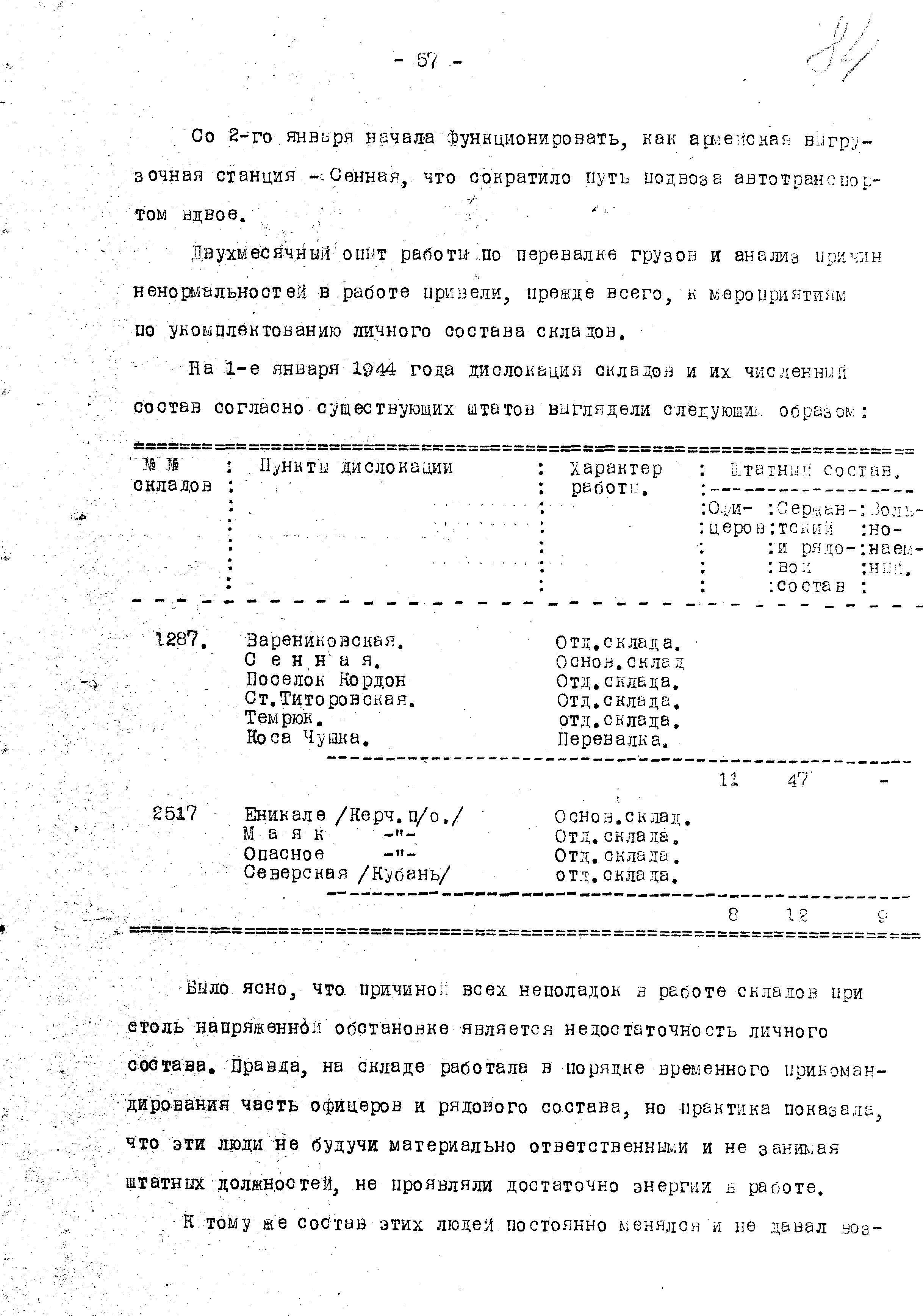

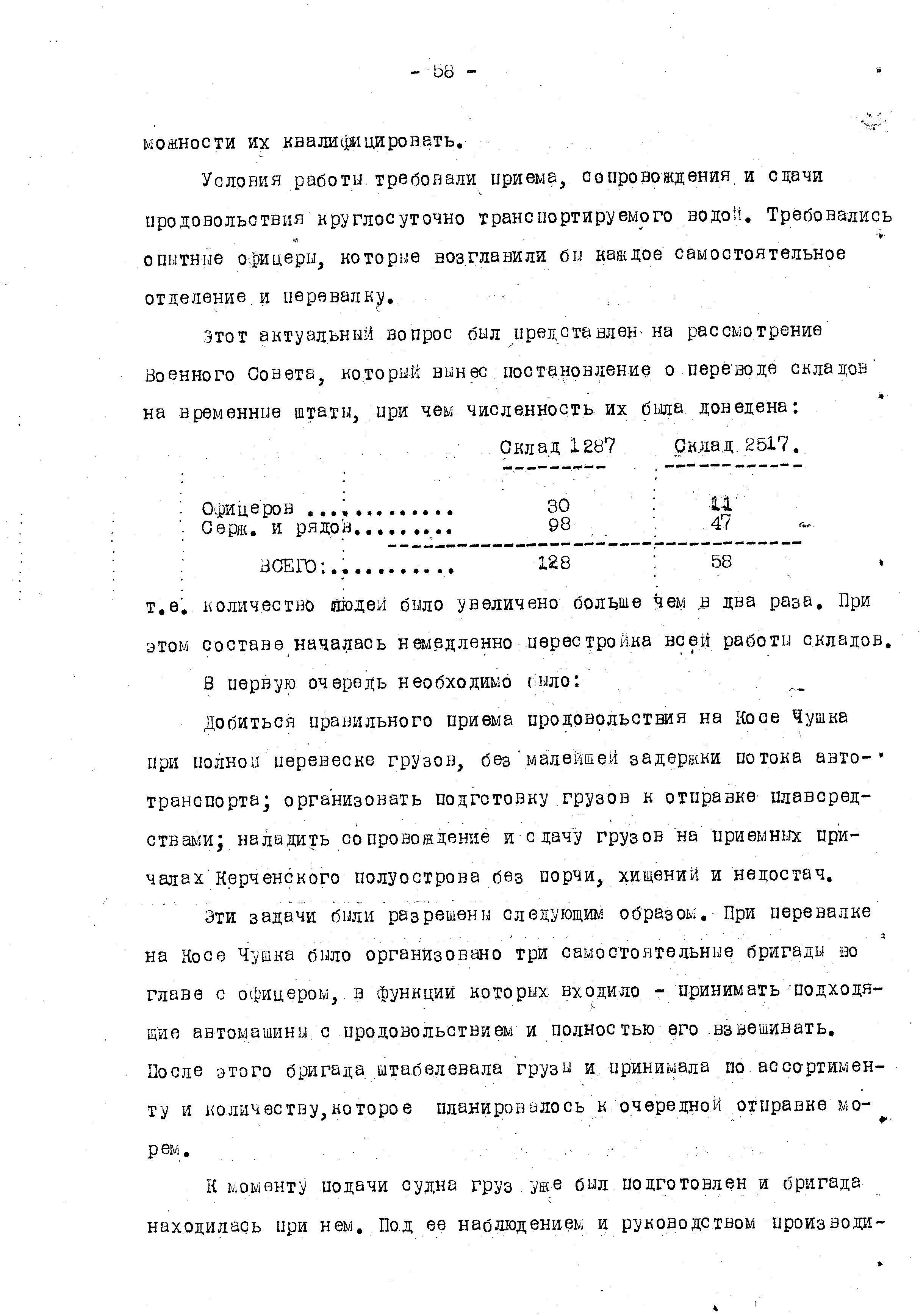

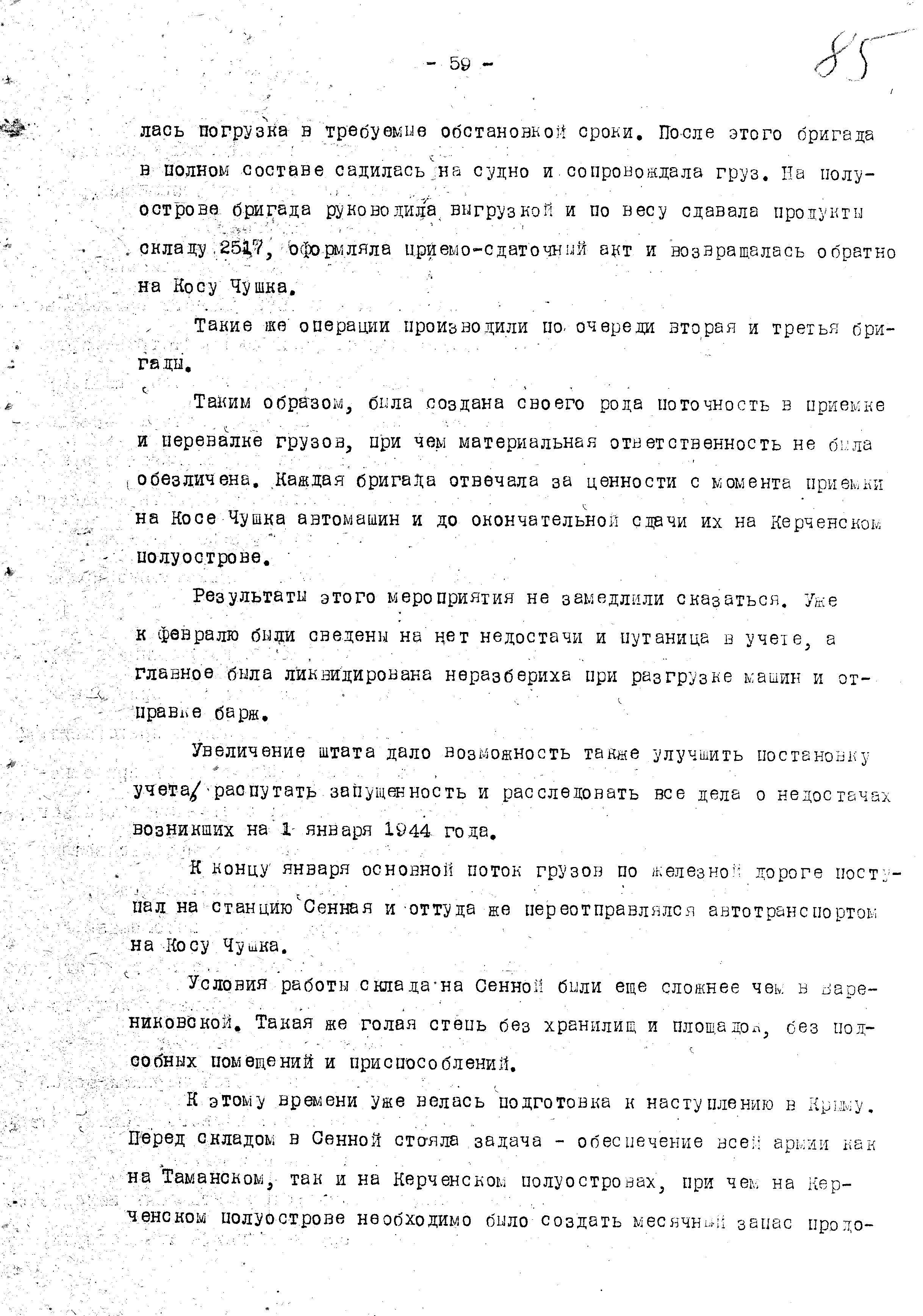

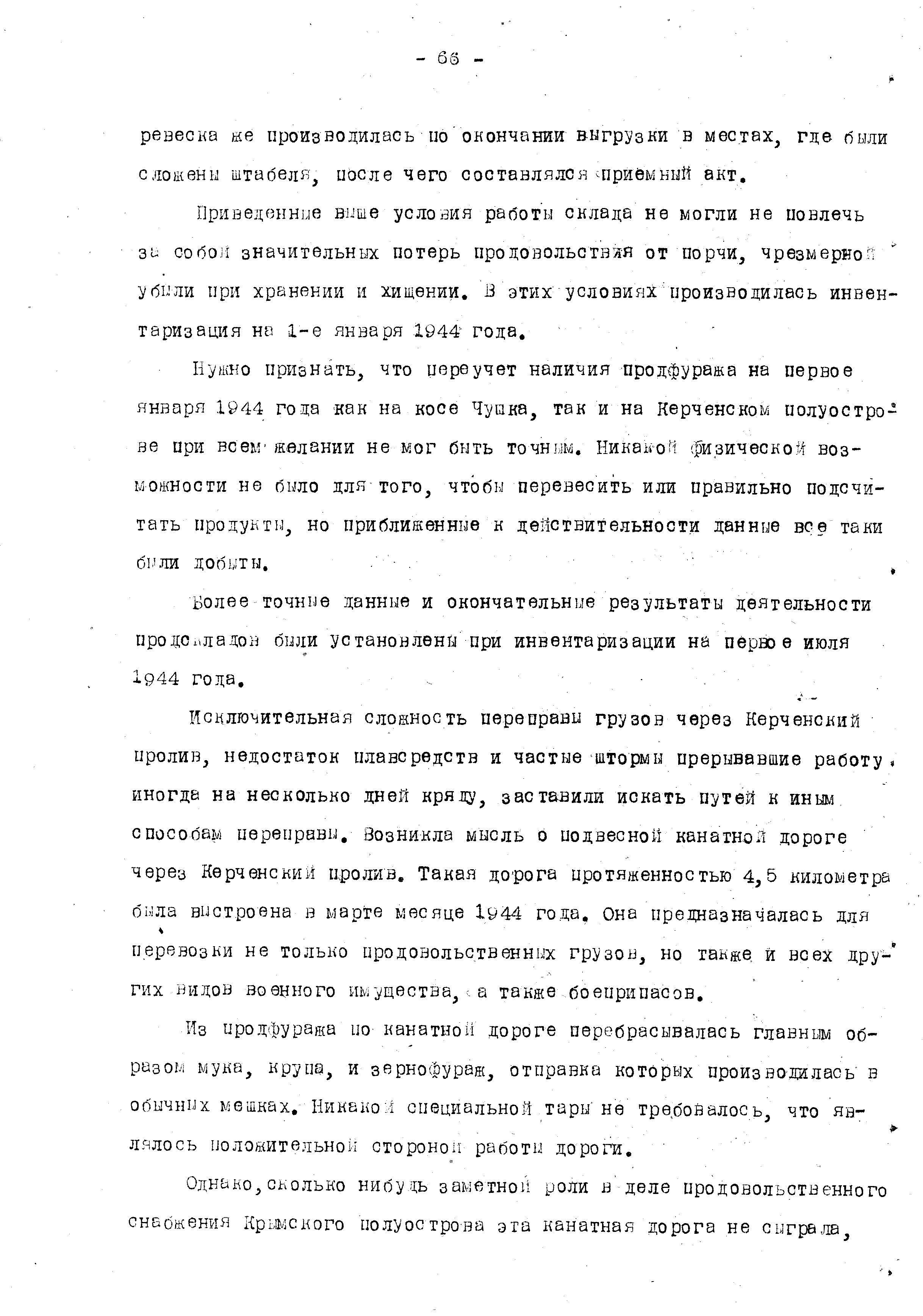

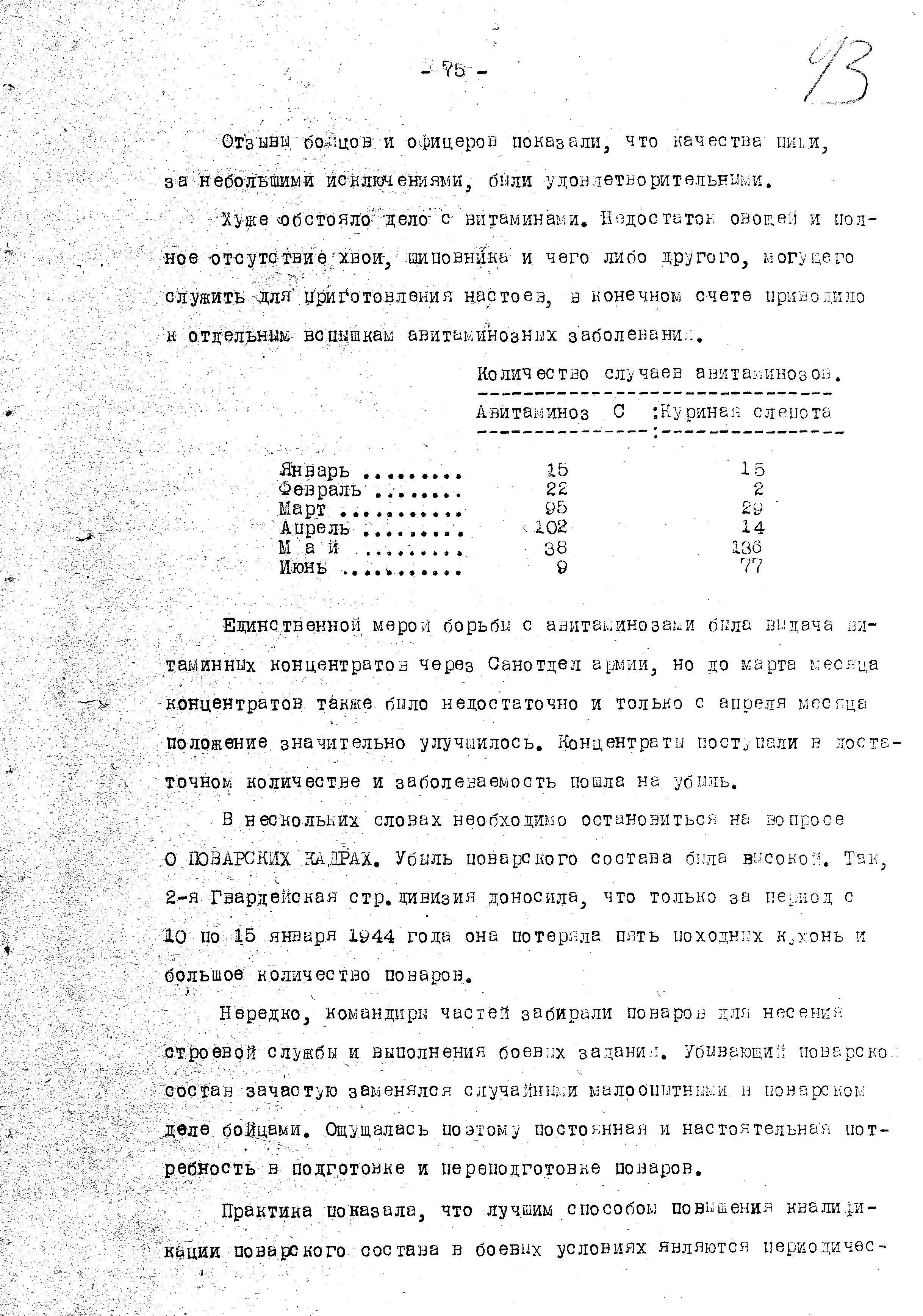

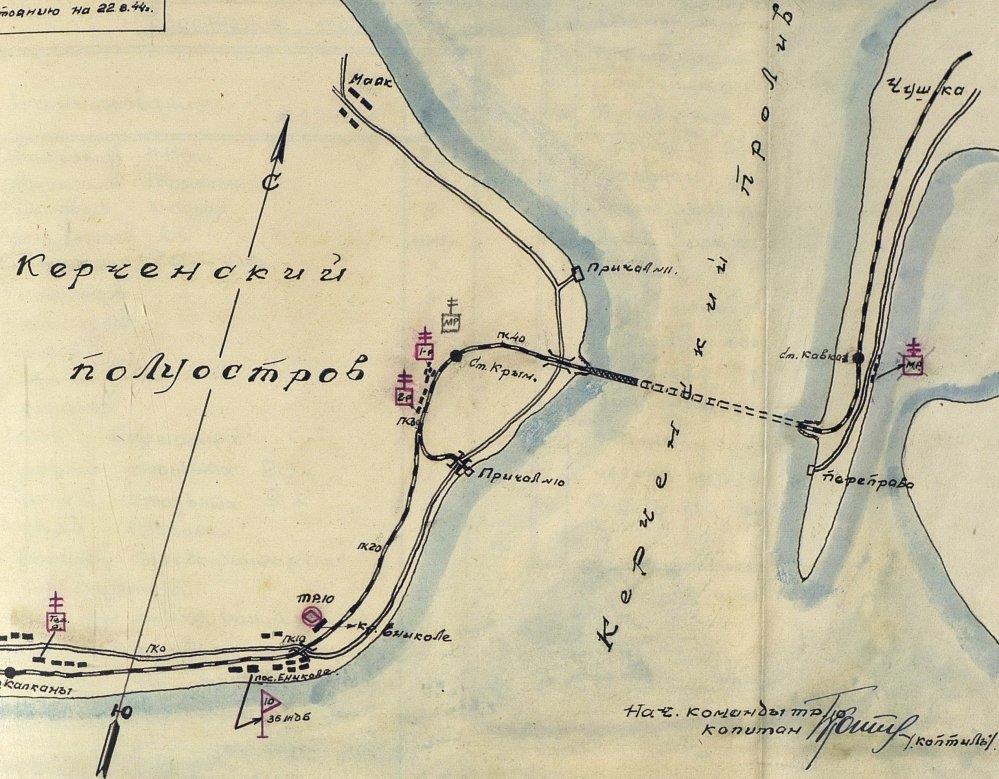

Следующий момент, вызвавший удивление - это размещение армейских складов в непосредственной близости от передовой. Как Вы знаете, в армии существуют нормативы, которые регламентируют в том числе и удаление тыловых учреждений от линии соприкосновения. Ближе всего к передовой размещаются полковые склады, дальше - дивизионные, затем - армейские, ну а потом и фронтовые. Всё это делается в целях сохранности запасов оружия, боеприпасов и материальных средств от воздействия авиации и артиллерии противника. Командование Приморской Армии приняло иное решение. Для наиболее полного и своевременного снабжения продовольствием группировки, сражавшейся на плацдарме, интенданты армии развернули в начале отделение, а затем и весь армейский продсклад в непосредственной близости от передовой. Для того, чтобы было понятнее, о каких местах и населённых пунктах идёт речь в докладе, предлагаю воспользоваться схемой, на которой есть ещё один очень интересный объект, про который будет рассказано ниже:

Следующий заинтересовавший момент — описание обуви, которая выдавалась бойцам и командирам Особой Приморской Армии. Так уж получилось, что помимо отечественной продукции, армия получала на снабжение ботинки, изготовленные в трёх странах: Иране, США и Англии. И это вполне объяснимо, так как в непосредственной близости от мест дислокации воинских частей ОПрА пролегал маршрут поставок импорта. Так вот, авторы доклада дают объективную оценку всем образцам обуви, как отечественным, так и иностранным, подробно рассказывают как о «плюсах», так и о «минусах» каждого образца. Не знаю, кому как, мне это показалось любопытным.

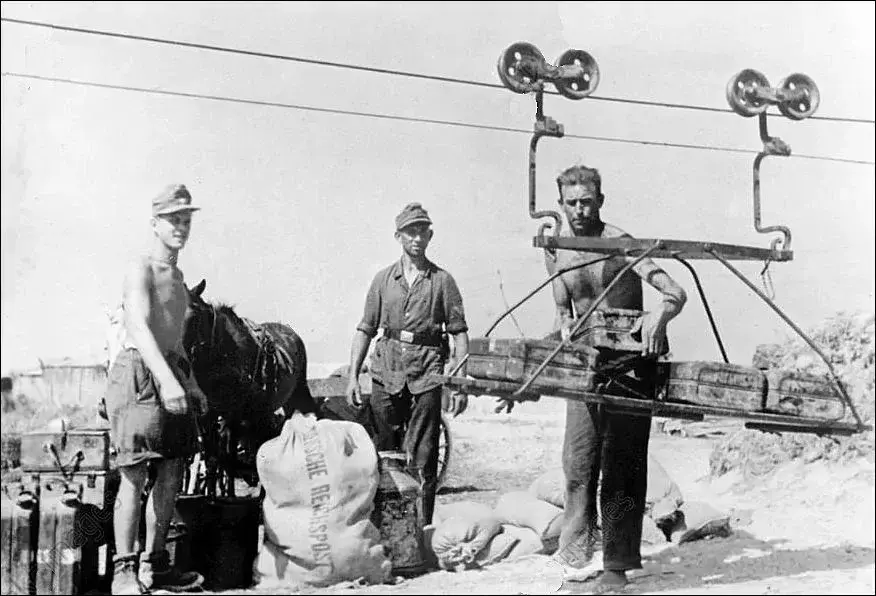

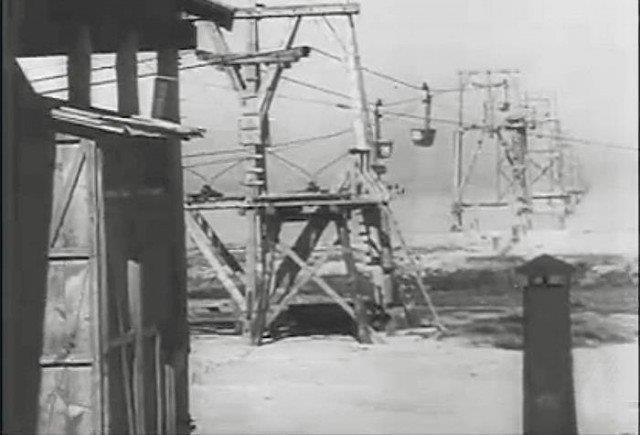

А теперь вернёмся к объекту, изображённому на схеме - мосту через пролив, а точнее к канатной дороге. Несколько лет назад, про неё неоднократно рассказывали в Интернете и СМИ, почему-то акцентируя внимание на том, что вместо планируемого автомобильного моста гитлеровцы построили грузовую канатную дорогу всего за 23 дня. Конструкция состояла из 25 опор на свайном основании, высота надводной части 2,5 м; на них монтировались металлические конструкции.

Далее в СМИ рассказывалось о том, что впоследствии канатная дорога была взорвана самими же немцами, а Красная Армия построила автомобильный мост, просуществовавший до начала 1946 года, разрушившийся под давлением больших масс льда. О восстановлении бойцами Красной Армии канатной дороги и использовании её в интересах снабжения собственных войск или говорилось вскользь, или же попросту не упоминалось.

В процесс подбора материала, удалось найти очень интересную статью: «Канатная дорога через Керченский пролив. 1944». На основе воспоминаний и документов, в ней рассказывается о том, как принималось решение командованием армии, какие неожиданные варианты решения сложнейшей проблемы предлагали конструкторы и о трудовом подвиге бойцов Приморской Армии, сумевших в сжатые сроки восстановить переправу ( http://kerch-most.ru/kanatnaya-doroga-cherez-kerchenskij-proliv-1944.html ).

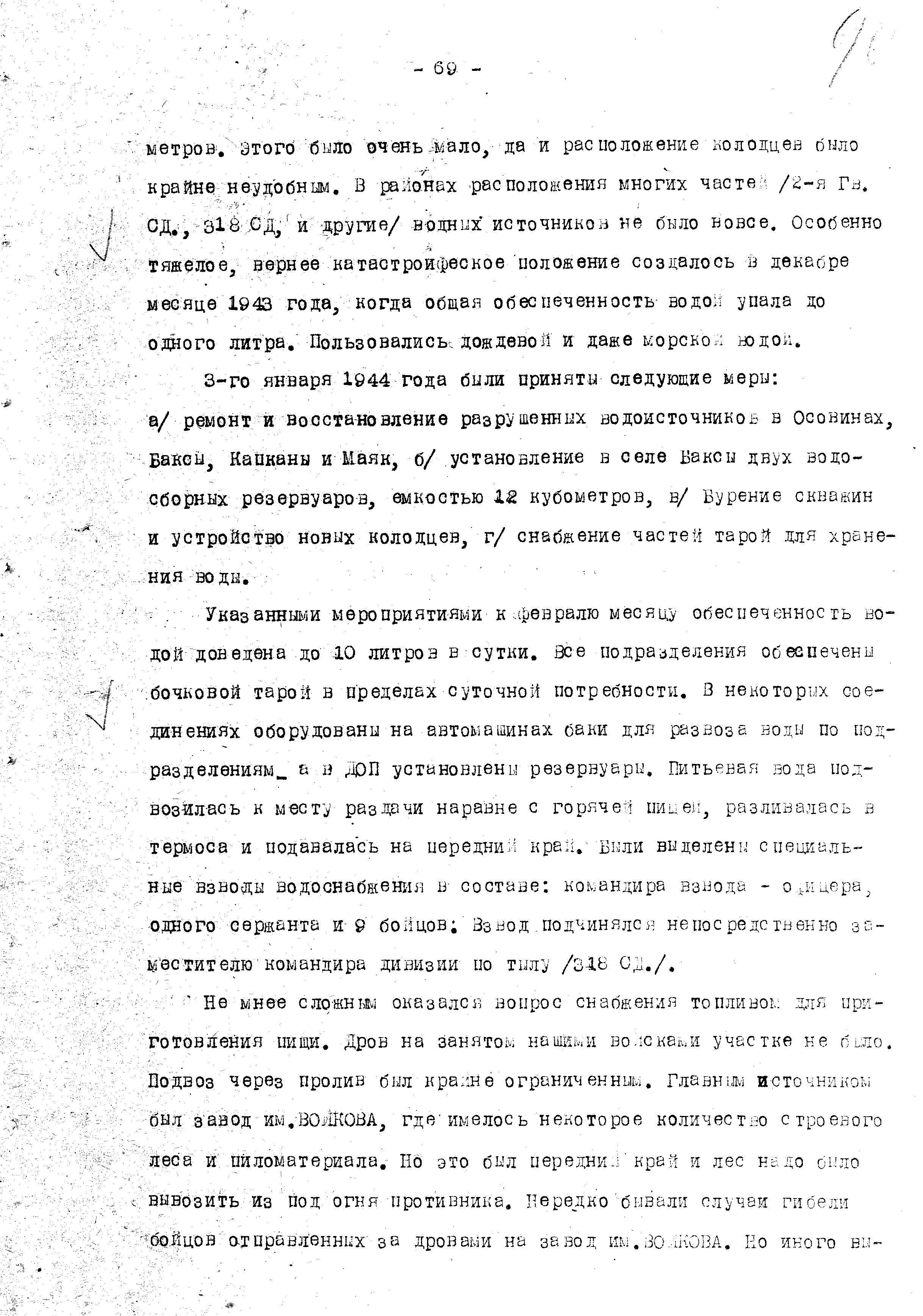

Так остатки дороги выглядят сейчас

И напоследок, несколько слов о офицерах интендантской службы, командовавших тыловыми организациями, упомянутыми в материалах доклада:

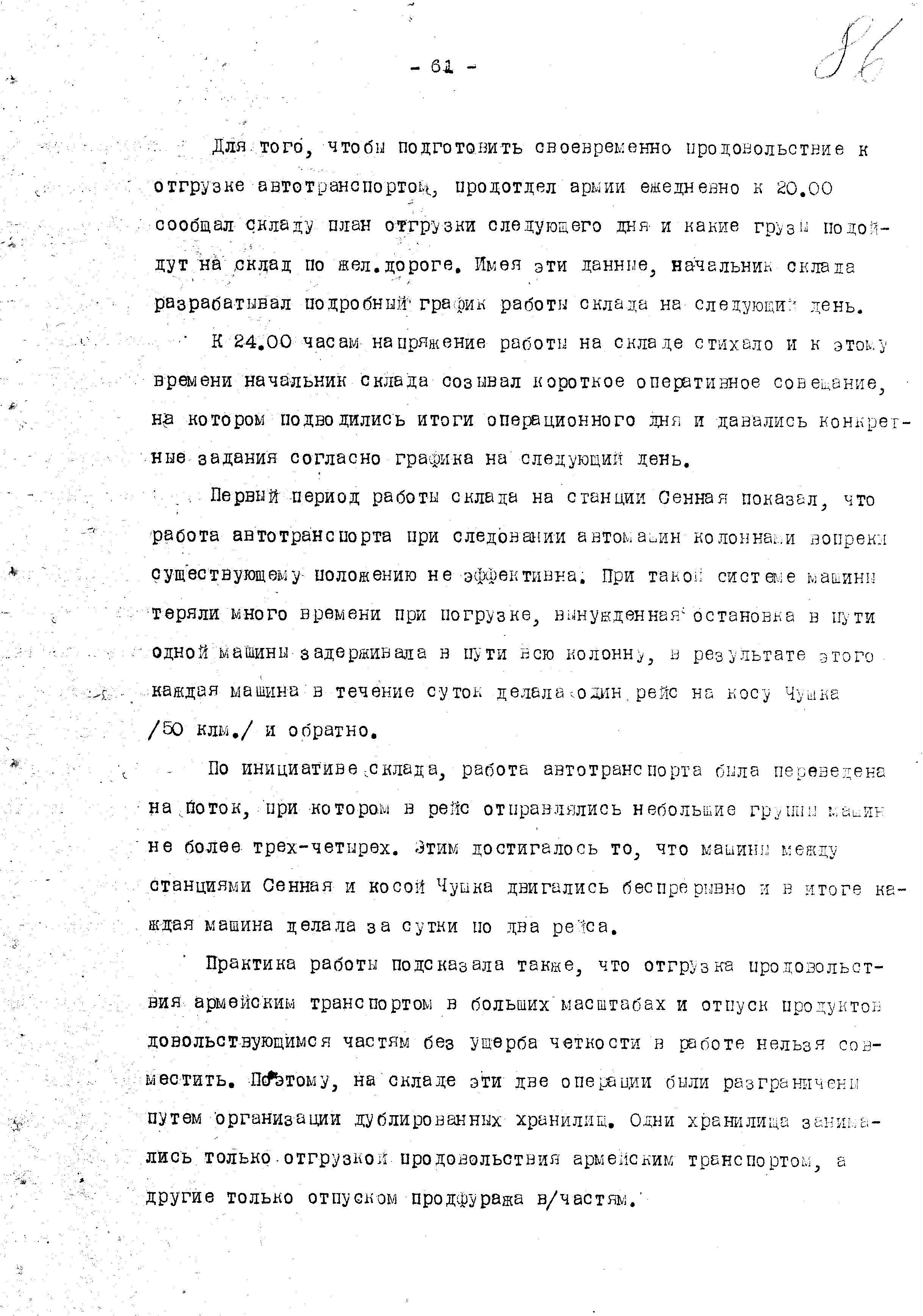

1. Начальник 2517 продовольственного склада армии капитан инт. службы МОРОЗОВ Михаил Алексеевич

2. Начальник 48 Пункта хлебопечения (ПХП) майор инт. службы БУСЬКО Федор Иовлевич (фотографии найти не удалось);

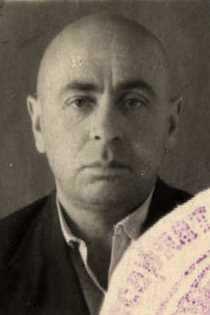

3. Начальник 127 ПХП капитан инт. службы БРОДСКИЙ Абрам Самойлович.

А теперь и собственно доклад:

Как и обещал, ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/HJto/jSi6hpYQS

А на этом на сегодня всё.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.