Почему Япония не стала и не могла стать полностью буддийской страной

Автор: Росс ОлбакНедавно в одном из блогов завязался любопытный спор. Автор, размышляя об альтернативной истории, предположил, что самураи, пришедшие к власти в Японии в XII веке, при желании вполне могли бы истребить местное язычество (культ Синто или синтоизм) и полностью превратить страну в буддийское государство. В качестве примера эффективного "решения вопроса" приводилось изгнание из Японии в начале XVII века христианства.

Я возразил, ответив, что в альтернативной версии истории японцы скорее бы уничтожили у себя буддизм, нежели отказались от родных богов, и предложил доказать это фактами. В ходе дальнейшего общения (оно продолжилось в "личке") мы с оппонентом пришли к единому мнению. Следуя его совету, я публикую здесь "краткие тезисы" по данному вопросу. Возможно, читатели, интересующиеся японской традицией, найдут в них что-то для себя полезное.

Итак, почему Япония, несмотря на известные примеры уничтожения язычества в угоду заимствованным извне религиозным учениям в других странах, в принципе не могла отказаться от синтоизма и стать полностью буддийской страной?

2. С самого начала буддизм в Японии не был монолитен: в том же 741 году насчитывалось шесть направлений (школ), по-разному трактовавших многие аспекты буддизма. В дальнейшем их число росло, буддийское духовенство начало напрямую вмешиваться в принятие государственных решений, что привело к вынужденному переносу столицы из Хэйдзёкё (Нары) в Хэйанкё (Киото) и введению императором Камму ограничений на деятельность буддистов в новой столице.

3. С целью обеспечить мирное вхождение буддизма в жизнь населения с середины VIII века начинает последовательно проводиться в жизнь политика соединения синтоизма и буддизма, выражающаяся в пропаганде "манифестаций" (проявлений) будд и бодхисаттв в образах родных богов, основные из которых объявляются проявлениями в другой форме главных представителей буддийского пантеона. Так, например, возникает устойчивый образ бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвара) как проявления Аматэрасу, синтоистской богини Солнца, покровительницы Японии, небесного предка первого императора Дзимму.

4. Строительство буддийских храмов ведётся "с разрешения" не только властей, но и родных богов. Возведение любого буддийского объекта начинается с церемонии, в ходе которой приглашенные синтоистские жрецы обращаются к местному божеству-ками с просьбой дозволить конкретным представителям новой веры строиться и работать в конкретном месте. После чего возводится особая кумирня, посвященная этому ками, и только затем — буддийские сооружения. Соответственно, в глазах японцев новая вера обретает легитимность независимо от мирских законов, которые могут меняться, более того, её существование напрямую связано с доброй волей родных богов. Таким образом, будущее буддизма зависит от того, насколько сам буддизм уважает основы Синто.

5. После причисления в IX веке Хатимана, ками-защитника японских поселений (а после возникновения самурайства основного божества-покровителя воинского сословия), к лику бодхисаттв,

окончательно закрепляется взаимосвязь между родными богами и буддами. Дальнейшее развитие обеих религий определяет процесс синкретизма, взаимопроникновения традиций синто и буддизма. Формула "боги и будды", означающая неразрывность сосуществования и равную степень почитания существ синтоистского и буддийского пантеонов, на многие века определяет религиозную атмосферу страны.

6. В силу указанных выше факторов история Японии, если не считать пару ранних локальных конфликтов в виде пусть и ожесточенных, но исключительно внутриэлитных разборок, не знает религиозных войн между Синто и буддизмом. Последний, однако, претерпевает собственные метаморфозы. Многочисленные школы враждуют между собой, наиболее влиятельные обзаводятся собственными отрядами монахов-воинов и по мере накопления богатства и авторитета начинают шантажировать власть с целью получения дополнительных преференций. В XII веке диспропорция между декларируемыми ценностями и корыстными мотивами буддийского духовенства уже настолько бросается в глаза, что крепко вставшее на ноги к этому моменту воинское сословие пытается этому противостоять. Наиболее известный пример — конфликт Тайры Киёмори с монахами из монастыря Энрякудзи. Тогда обошлось без крови, но самое интересное было впереди.

7. 1185 год, окончание войны Гэмпэй между двумя воинскими (самурайскими) кланами, Тайра и Минамото. Глава победителей, Минамото-но Ёритомо, как известно, узурпировал власть и основал первый в истории Японии сёгунат, военную диктатуру. Однако вплоть до 1192 года Ёритомо "всего лишь" чиновник, которому император Го-Сиракава дал право сбора рисового налога (главного тогдашнего налога). В пользу, разумеется, казны. Почему глава самого сильного клана почти семь лет довольствовался только этим? Потому что не мог добиться легитимизации своей власти со стороны императора, то есть одобрения её родными богами в лице последнего. Лишь в 1192 году Минамото-но Ёритомо фактически обманом получает вожделенный титул из рук следующего императора, Го-Тоба, которому на тот момент было всего 12 лет. До сих пор временное, звание "сёгун" (аналог нашего воеводы) становится пожизненным и, пока у правящего клана хватает сил удерживать власть, передаётся по наследству. Вот только каждого следующего сёгуна формально назначает на этот пост всё тот же император (т.е. родные боги).

8. Клан Минамото верховодил лишь до 1219 года. После убийства третьего сёгуна собственным племянником последовало несколько лет хаоса, и с 1226 года страной правит клан Ходзё, выступая регентами при двух сёгунах из старинного рода придворных Фудзивара, которых потом сменяют принцы, то есть дети очередного императора: четыре таких человека подряд носят титул сёгуна, но за из спиной стоит всё тот же клан Ходзё. Тем не менее, в истории это называется одним термином: сёгунат Камакура, по месту верховной ставки тогдашних сёгунов. Таким образом создаётся иллюзия непрерывного правления одного самурайского клана, чего на самом деле не было.

9. 1333 год. Император Го-Дайго со своими сторонниками восстаёт против сёгуната. К этому моменту уже никто толком не понимает, кто правит страной и за какие заслуги.

Императора поддерживают крупные самурайские кланы, в частности, клан Асикага. Императорские силы громят войска сёгуната, но Асикага Такаудзи предаёт императора и сам узурпирует власть. Легитимизацию (титул сёгуна) ему обеспечивает один из принцев, которого самураи садят на трон.

Образуется следующий, второй по счёту сёгунат Муромати. Как и прежде, титул каждого нового сёгуна освящается волею императора (давно уже добровольно-принудительно, но традиция свято соблюдается), представители правящей верхушки от мала до велика получают звания придворных разных рангов, т е. связь самурайства с Синто не ослабевает. Связь же с буддизмом, несмотря на формальное соблюдение воинским сословием этой веры, наоборот.

10. Новый сёгунат вынужден учитывать как принимающее все более ожесточенные формы противоборство между разными буддистскими школами, так и растущую популярность в простом народе нового ответвления буддизма — "Учения о Чистой земле", т.е. амидаизма. Выход из начинающегося религиозного хаоса клан Асикага находит в поощрении пришедшего в Японию из Китая в конце XII века чань-буддизма. По-японски это "дзэн". Именно в нём сёгунат видит противовес погрязшему в склоках традиционному буддизму. Искусно продвигая это маргинальное до сих пор учение, сёгунат помогает японскому дзэн-буддизму сначала встать на ноги (для чего создаёт в Киото небольшую сеть из пяти новых храмов и передает им монопольное право на торговлю с Китаем), затем популяризирует дзэн сначала в самурайской, а затем и в более широкой городской среде. При щедрой государственной поддержке всего за сто лет в Японии возникает мощное религиозное течение, являющееся с точки зрения традиционного буддизма чистой ересью. Более того, дзэн начинает диктовать моду на самые разные аспекты поведения и даже на образ жизни: новой религии удается сформировать собственную культуру, которая со временем станет в Японии доминирующей...

11. По мере того, как последующие сёгуны Асикага всё сильнее увлекаются изящными искусствами и отвлекаются от реальной политики, страна со второй половины XV века погружается в пучину гражданских войн. После фактического уничтожения в ходе т.н. Смуты годов Онин столицы (Киото) региональные кланы создают собственные феодальные государства. Одновременно набирает силу движение Икко-Икки (это те самые апологеты учения о Чистой Земле, т.е. буддисты-амидаисты), вооруженным путем захватившее власть в ряде регионов страны, включая главные морские ворота Японии — Наниву (Осаку) и удерживавшее её, успешно противостоя самурайским силам вплоть до 1570-х. Этот период известен как Сэнгоку Дзидай ("Эпоха воюющих провинций", хотя буквальный перевод — "воюющих государств").

12. Неизбежно начинается процесс ликвидации смуты, на роль спасителей Отечества претендуют несколько кланов, но первым среди них становится второстепенный до сих пор дом Ода. Благодаря полководческому гению его главы, Оды Нобунаги, клан объединяет вокруг себя серьезные силы и самым решительным образом борется не только с другими самурайскими образованиями, но и с вооруженными силами буддистов всех мастей. Разгром центра влиятельнейшей школы Тэндай в монастыре Энрякудзи, беспрецедентные репрессии в отношении буддийского духовенства, включая массовые казни сопротивляющихся Нобунаге буддистов и сочувствующих им крестьян. Далее следует затяжная война против Икко-Икки, завершившаяся уничтожением движения и сожжением их главной цитадели, монастыря-крепости Хонгандзи в Осаке. Неизвестно, как повёл бы себя Ода Нобунага в дальнейшем, если бы не мятеж в рядах его союзников и последующее убийство полководца. Убежденный сторонник родных богов, Ода даже на поле боя использовал в качестве опознавательного знака своих войск стяги с символом Солнца из святилища Касуга-тайся в Наре — красный круг на белом фоне.

13. Оду сменяет Тоётоми Хидэёси. Он продолжает процесс объединения страны и проводит политику примирения всех противоборствующих сторон. Хидэёси чтит Будду, но все воинствующие буддисты уже разбиты, в том числе с активным участием в этом процессе самого Хидэёси. Так или иначе, но процесс примирения и объединения сопровождается началом жёсткого администрирования буддистских школ, их облагают целым ворохом обязанностей, а некоторых прежних прав лишают.

14. Начало XVII века знаменуется основанием нового, третьего по счёту сёгуната, клан Токугава берет страну в ежовые рукавицы. Регламентируется всё и вся, влияние буддистов на политическую жизнь в стране сводится к минимуму. Старейшие школы варятся в собственном соку, занимаясь делами заупокойными. Буддийские храмы всех направлений успешно практикуются в деле учёта и контроля за своей паствой. Первое им привычно, второе — внове: на духовенство возложена обязанность доносить на неблагонадежных прихожан. От иностранного влияния самурайская власть избавляется решительно и беспощадно: начинаются первые гонения на христиан, переросшие затем в их избиение и официальный запрет на вредное иностранное учение, грозящее Японии дестабилизацией и новой смутой. Одновременно власти вводят режим самоизоляции, который продлится более двух веков.

Синтоизм, вроде бы давно и прочно сросшийся с буддизмом, после длительного перерыва вновь пользуется огромной популярностью: ограничив передвижение по стране, власти, тем не менее, поощряют паломничество по святыням, синтоистским и, конечно, буддистским. Однако главными хитами с конца XVII века становятся массовые походы не столько по буддистским маршрутам, сколько к основным синтоистским святилищам, исстари находящимся под патронажем императорского двора и в максимальной степени избежавшим слияния с буддизмом: главное святилище страны Дзингу в Исэ, святилище Фусими-Инари возле Киото и ряд других. В них участвуют и знать, и простолюдины (последние — миллионами). Самураи предпочитают также Тосё-гу в Никко, где упокоен в статусе синтоистского божества первый сёгун Токугава Иэясу, древнейшее святилище бога охоты Сува-тайся, святилища своего покровителя Хатимана и т.д. Особняком стоит дзэн-буддизм, давно ставший для большинства представителей правящего воинского сословия личной альтернативой традиционным буддийским школам. Политическую же жизнь страны теперь определяет не столько религия, сколько идеология. Неоконфуцианство, серьезным подспорьем которому стал дзэн-буддизм: традиционные школы восприняли новое увлечение властей с тщательно скрываемым скепсисом.

15. Так продолжалось до 1870 года, когда в ходе последней в истории Японии гражданской войны состоялась т.н. Реставрация Мэйдзи, самурайство было ликвидировано, а на главную сцену вышла молодая японская буржуазия. В числе прочего новая власть убедила императора издать указ о разделении религий. Бытует мнение, что целью было лишить остатки самураев духовной опоры, но это не так. Буддистские храмы лишили господдержки с целью заставить их продавать свои обширные земельные угодья, финансирование же синтоистских святилищ продолжалось. Поскольку "реставрация" власти императора была во многом декларативной (фактически страной продолжали править не имеющие никакого отношения к императорскому дому элиты, только новообразованные), её престиж необходимо было поддерживать. Для этих целей был создан культ т.н. "государственного Синто", сыгравший особую роль в милитаризации Японии в первой трети ХХ века. Впрочем, и его корни находятся там же, в начале эпохи Эдо, во временах расцвета сёгуната Токугава.

Таким образом, мы видим, что на протяжении всей японской истории ни императорская, ни самурайская власти никогда не горели желанием не то что превращать страну в исключительно буддийское государство, но и вообще усиливать влияние буддизма сверх необходимого.

С самого начала буддизм был для японских элит прежде всего утилитарным орудием привлечения в страну новых технологий (вместе с их носителями в лице корейских и китайских семейств), он помог государству обрести "цивилизованное" лицо в глазах соседей-буддистов, а народу дал удовлетворительные ответы на вопросы, выходящие за рамки синтоизма (судьба человека, смысл его жизни, результаты земных поступков, посмертное воздаяние, главная цель существования в этом мире и т.д.) и сыграл огромную роль в развитии общественной морали. В то же время в определенные отрезки времени буддизм играл дестабилизирующую роль и соответственно подвергался гонениям, репрессиям и ограничениям. Отдельно стоило бы упомянуть запрещённые властями буддистские практики, связанные с сознательным членовредительством и добровольными самоубийствами, но это отдельная тема, к рассматриваемому вопросу особого отношения не имеющая.

Синтоизм же всегда оставался духовной основой японского народа, причём всех его сословий и классов без исключений. Родных богов и их жрецов никогда не преследовали, наоборот, любая деконструкция Синто автоматически означала делигитимизацию правящих элит — как собственно монаршего дома и придворных семейств, так и всех до единого сёгунов и, соответственно, непосредственно угрожала их власти.

Исходя из вышеизложенного я и предположил, что в альтернативной версии истории японцы скорее бы отказались от буддизма, нежели предали, а тем более уничтожили своих родных богов.

Любопытно, насколько другой была бы Русь и позднее Россия, сохрани наши князья язычество, официально интегрировав его в заимствованное христианство? Действительно ли единственным путём было крещение Руси огнём и мечом? История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, случилось то, что случилось, но... пример Японии, пожалуй, единственной страны на планете, где правители умудрились сохранить веру в родных богов и без особых эксцессов соединить её с более прогрессивным "импортным" учением, показывает, что и у нас всё могло пойти по другому сценарию. Чем не тема для серьёзного романа в жанре альтернативной истории?

***

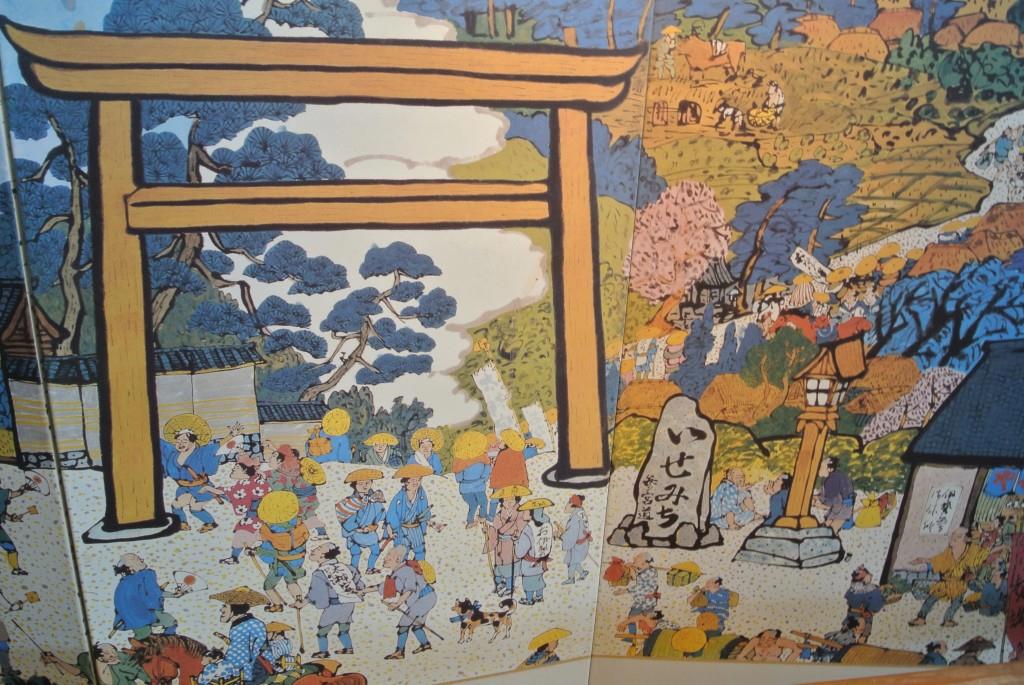

Паломники разных сословий в святилище богини Солнца Аматэрасу (Исэ-Дзингу). Эпоха Эдо, середина XIX века.