Зачем Герасим (ответ на третий извечный вопрос русской литературы)

Автор: AnunaherПрактически каждый из нас, учившихся в российских школах, читал бессмертное творение Тургенева “Муму”. Помните, там еще был такой дворник Герасим, который зачем-то утопил свою любимую собаку. Давайте сейчас, когда мы уже взрослые и умные, попытаемся понять, зачем он это сделал.

Для этого нам придется привлечь инструментарий психологии и некоторые базовые понятия конфликтологии.

Часть 1. Зачем?

В любом массовом конфликте, где стороны неравновесны в возможностях и средствах, на слабой стороне всегда находятся люди, восклицающие “Больше ада!”. Если бы Герасим мог говорить, он бы, безусловно, высказал бы что-то подобное, а то и похлеще, в момент, когда Муму шла на дно. Но давайте пока не будем говорить о Герасиме и других персонажах рассказа, а сначала рассмотрим ситуацию в общем порядке с точки зрения конфликтологии.

Сначала определим стороны конфликта.

Во-первых, Насильник. Этот участник конфликта достигает своих целей в основном при помощи насилия.

Факт насилия прост: с вами делают что-то против вашей воли. Это “что-то” служит целям других, а у вас от этого травма. Вам от этого плохо и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах. Тем людям, которые тут же скажут “меня пороли в детстве — и нормальным вырос”, или “пройдет армию — потом государству спасибо скажет”, я советую посмотреть в зеркало. А господам, считающим, что любое принуждение — насилие, отвечать вообще нет смысла. Пусть тонут вместе с “Титаником”, принуждать садиться в лодку их не будут.

Во-вторых, Терпящие. Терпящих должно быть больше одного, иначе позиция “больше ада” теряет смысл. Конечно, Терпящие не могут избавиться от Насильника. Тот сильнее, хитрее, безжалостнее и не следует правилам приличия. Долгосрочные отношения Насильника и Терпящих — это основание нашего “социума” (напомню, социум — это много людей, находящиеся в долгосрочных отношениях). Без “цепи”, удерживающей Терпящих поближе к Насильнику, они просто разбегутся. Более того, те, кто смогли — уже сбежали.

(Примечание: Пол Терпящего и Насильника не важен, я использую маскулинные формы просто для единообразия. С таким же успехом мы могли бы говорить о Насильнике и Терпящей, или о Насильнице и Терпящем.)

Насильник и каждый из Терпящих связаны двояко. Во-первых, связь насилия идет от Насильника к Терпящему. Во-вторых, связь зависимости от Терпящего к Насильнику. Зависимость может быть как физическая: цепь, кандалы, ошейник со взрывчаткой, так и психологическая: “кому я еще нужна”, “Запад нас ненавидит”, “Это Родина, сынок”.

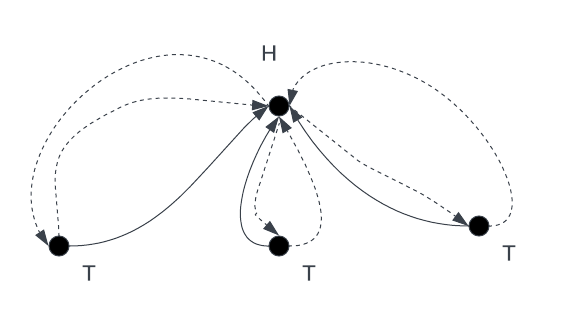

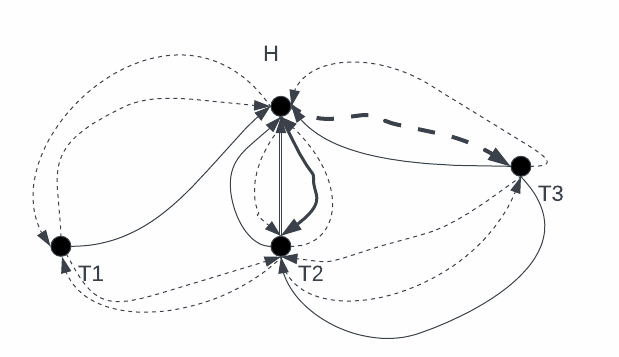

Диаграмма 1: Конструктивные и травматические отношения в антагонизме Насильника и Терпящих. Фаза первая.

Пунктирные стрелки показывают травматические, негативные отношения. Пунктирная стрелка от Н к Т — это принуждение. Без принуждения Терпящий выйдет из отношения антагонизма и откажется выполнять приказы Насильника. Пунктирная стрелка от Терпящего к Насильнику — это ненависть Терпящего.

Стрелки со сплошной линией показывают конструктивные отношения между Насильником и Терпящим. Насильник принудил Терпящего, Терпящий выполнил задание. (“И человека человек послал к анчару властным взглядом, И тот послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом”)

Когда Терпящий один, конфликт упрощается в бинарный конфликт Насильник - Жертва. Психология Жертвы достаточно подробно описана в сотнях научных, документальных и художественных текстов. Вы не хотите быть жертвой, жертвой быть плохо.

Когда Терпящих много, они вступают в отношения друг с другом. Иногда эти отношения инициируются Насильником: например, Дилемма Узника (предать или поддержать “товарища” по нарам), перекрестные допросы, пытки и шантаж (если не отдашь деньги, мы изнасилуем твою жену на глазах у твоих детей), а при массовости конфликта Насильник просто не может контролировать Терпящих, потому что это становится экономически невыгодно: построить один барак легче, чем сотню одиночных камер.

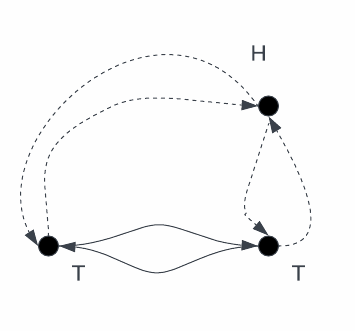

Диаграмма 2: Оптимальное разрешение Дилеммы Узника — объединиться против Насильника, даже не зная друг о друге ничего.

В массовых конфликтах, подобных “нашему”, конфликтологи часто привлекают к разбору инструментарий теории игр: математическую статистику, построение матрицы конфликта, математику разреженных матриц, кластерный анализ, теорию вероятностей. Всего этого мы делать не будем, потому что это никак не поможет вам, Терпящим. (Я допускаю, что этот текст читают представители Насильника. Так вот, вам это тоже не поможет.)

Здесь мы хотим рассмотреть несколько устойчивых паттернов в отношениях между Терпящими, уяснить его природу и последствия.

Первый нетривиальный паттерн отношений Насильника и Жертвы в ситуации продолжающегося насилия, который я хочу упомянуть — это Стокгольмский Синдром. Напомню: стокгольмский синдром — это формирование позитивной психологической связи от Жертвы к Насильнику при продолжающемся насилии. При всей своей известности, этот синдром довольно редок при случаях похищений и захватов заложников (5 процентов), и основной консенсус среди психиатров — считать с.с. одной из форм травмо-обусловленных связей (trauma bonding). В частности, люди, пережившие сексуальное насилие в детстве, более склонны испытывать некие положительные чувства к абьюзеру, мучающему их годы спустя.

Итак, настоящее название для эмоциональных связей Терпящих и Насильника в ситуации продолжающегося насилия — это травмо-обусловленные эмоциональные связи (trauma bonding). Этот термин придумали психологи Д. Даттон и С. Пэйнтер для описания эмоциональных привязанностей индивида или группы (это важно! Есть групповая травматическая эмоциональная зависимость!), происходящий от регулярного, циклического паттерна насилия и закрепляемый системой наказаний и поощрений, исходящей от Насильника.

Травмо-обусловленная эмоциональная привязанность — это еще одна односторонняя связь от Терпящего к Насильнику. Два главных фактора, необходимых для создания травмообусловленной привязанности — это силовой дисбаланс (Насильник гораздо сильнее), и цикличные поощрения (Вася хороший мальчик) и наказания (Маша плохая девочка).

Травмо-обусловленная привязанность может возникнуть в самых разных ситуациях: романтические отношения, дружба, отношения родитель-ребенок, инцест, религиозные секты, отношения начальник-подчиненный, проституция (особенно в случае проституирования несовершеннолетних), в армии (особенно в боевых ситуациях).

Три столпа травмо-обусловленной привязанности: террор, доминирование и непредсказуемость. Жертвы абьюза часто никогда не могут избавиться от привязанности и остаются в абьюзивных отношениях навсегда. Низкая самооценка, хроническая депрессия, биполярное расстройство личности… это только часть проблем, с которыми живут эти люди. И самое страшное — часто они переносят абьюз на своих детей.

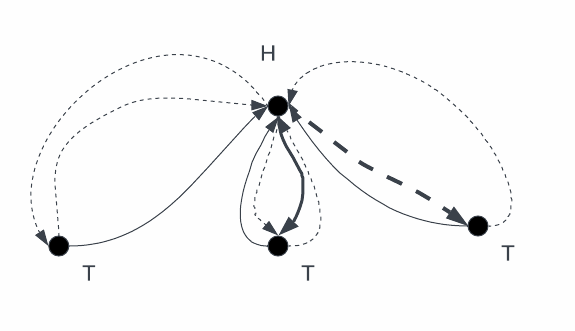

Диаграмма 3: Насильник поощряет Терпящего в центре (жирная стрелка) и наказывает Терпящего справа (жирная пунктирная стрелка). Стрелкам можно назначить численный вес, но мы здесь просто сделаем их пожирнее.

Итак, мы разобрались, что такое травмо-обусловленная привязанность и больше не употребляем термин “стокгольмский синдром”.

Выгодна ли Насильнику травмо-обусловленная привязанность? Безусловно! Создание этой привязанности позволяет поддерживать цикл насилия при меньших экономических затратах. Можно не ставить решеток на окна, замков на двери и охранников на выходе, если твои жертвы и так не могут уйти от тебя.

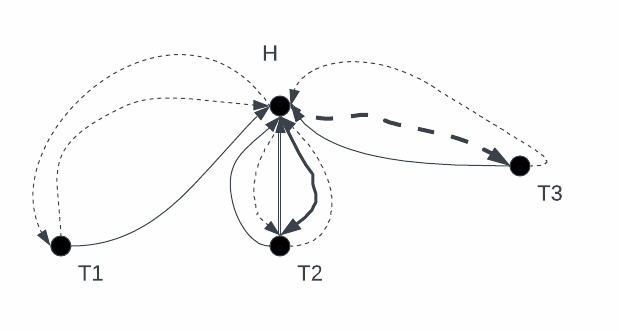

Диаграмма 4: Терпящий Т2 становится привязанным к Насильнику, как к источнику поощрений. (двойная стрелка обозначает новую привязанность)

Террор, доминирование, непредсказуемость. Если регулярно применять все три принципа, большая часть Терпящих теряет собственное эго, отказываются от собственной воли, а их представление о себе становится копией навязанного Насильником образа.

Заметьте, что новая привязанность (двойная стрелка на диаграмме 4) не отменяет ненависти (пунктирная стрелка) Терпящего. На диаграмме видно, что в результате Т2 находится в состоянии тяжелейшего внутреннего конфликта, у него в голове сосуществуют прямо противоположные, несовместимые отношения. Если их совместное жилье загорится, или какое-то ЧВК пойдет мимо атаковать Хозяина, эти люди впадут в паралич и не будут делать ничего, потому что за любое проявление собственной воли их уже неоднократно, непредсказуемо и ужасно наказывали. Паралич воли — прямой результат сосуществования двух диаметрально противоположных отношений между Терпящим и Насильником.

Но не все Терпящие страдают одинаково. В то время, как одних сажают на швабру и маринуют в одиночках, страдания других часто чисто эмоциональные. Их никто не репрессировал, они никому не интересны, хотя бы потому, что Терпящих гораздо больше, чем Насильников и их агентов. Таких Терпящих большинство, и для травмы, которую они испытывают, есть отдельное название: Травма Свидетеля. Различать эту травму удобно для оказания психологической помощи, но в нашем случае Травма Свидетеля — просто еще один удобный способ для Насильника одним поступком травмировать сразу много людей. Выложил видео с кувалдой онлайн — и десятки тысяч людей травмированы. Так работает террор.

Формируются ли эмоциональные привязанности к Насильнику (его агентам) в случае Травмы Свидетеля? Без сомнений. Насильники весьма заинтересованы в формировании этих связей, и тратят значительные денежные и человеческие ресурсы на формирование правильного баланса террора, поощрений и наказаний. Механизмы пропаганды — это отдельный большой раздел психологии, заслуживающий внимательного изучения для любого современного человека, хотя бы в целях самосохранения.

Более того, Насильники старательно формируют внутри Терпящих социальные группы, враждующие друг с другом (или поддерживают уже существующие социальные конфликты), для формирования неравновесной системы “кто на нас с Васей”.

Диаграмма 5: Терпящий Т2 становится агентом воли Насильника, Т1 и Т3 вынуждены быть с ним в тех же отношениях (подчинение и взаимная ненависть).

Людям, не являющимся непосредственными жертвами насилия, постоянно предлагается сделка: будь с Насильником против Х (другая национальность, другие сексуальные ориентации, любой другой повод), а Насильник не будет тебя трогать. Для людей поумнее сделка модифицируется в “не будет тебя сильно насиловать, когда настанет твой черед”. Помните — непредсказуемость! Никто из Терпящих не знает, когда настанет его час быть жертвой.

Довольно много людей соглашается на эту сделку, постепенно нормализует ее, а через нее — и аппарат насилия. Это тоже вид травмо-обусловленной привязанности. Такие люди обычно говорят “я просто выполняю приказы”.

И, наконец, давайте поговорим о фразе “больше ада”. Ее происхождение неважно, важно применение и контекст. “Больше ада!” — говорят друг другу некоторые Терпящие, узнав об очередном акте насилия или террора, учиненным Насильником или его агентами. На первый взгляд, этот возглас — дикая чушь, а на второй…

За фразой “больше ада” лежит идея о том, что если насилие дойдет до некоего абсолюта, “точки кипения” (эта точка кипения абсолютно субьективна и не имеет никакого отношения к реальности), “все вдруг поймут” что так дальше нельзя, и разрушат отношения насилия (вместе с кандалами, решетками и прочим аппаратом насилия), и все станет лучше. Поэтому, парадоксально, чем больше будет поддержки Насильнику, тем быстрее он якобы падет.

Во-первых, сама идея о некой обязательной “точке кипения” не выдерживает никакой критики. Помогая строить тюрьму и делая стены потолще, строители никак не обусловят некую революцию в будущем. Революция придет вопреки строителям тюрем.

Во-вторых, нормализуя насилие “понарошку” (вспомним современный мем о “ироническом зиговании”), вы нормализуете его по-настоящему. Ирония видна только кричащему “больше ада”, он находится не в пыточной камере. Эта ирония выгодна Насильнику и всячески им поддерживается. Система травмо-обусловленных отношений уже составлена из Терпящих, которые утешают себя тем, что “подрывают систему изнутри”.

Чем же так привлекательна эта идея для Терпящих? Почему она всплывает и среди интеллектуальной оппозиции (они произносят ее с горькой иронией и ссылаются на Экклезиаста) и среди лояльных аппарату насилия публичных лиц (эти маскируют фразу во многословных суждениях про то, что “должно стать хуже, перед тем, как станет лучше”)?

Тут нам опять приходит на помощь психология. Выйти из отношений абьюза Насильник не дает. А вот “в другую сторону” — полная свобода, а точнее, ее иллюзия. Любая жертва насилия подсознательно мечтает стать Насильником и отомстить. Как минимум треть людей, переживших абьюз в молодости, становятся абьюзерами позже в жизни. Вдумайтесь — каждый третий из тех, кого били, начинает избивать других, если попадает в ситуацию, где это не запрещено!

Терпящий, находящийся в стороне от непосредственного насилия, тем не менее тоже травмирован (травма свидетеля), и позывы к насилию тоже испытывает, от неоформленной злобы на “тонтон-макутов” до вполне конкретных идей по поджогам военкоматов. Чаще всего это желание не выходит из подсознания и может быть определено только через некоторые приметы. “Больше ада”, магический призыв к хаотическому безадресному насилию — одна из таких примет.

Через фразу “больше ада” Терпящий выплескивает неосознанное желание хаотического насилия, а потом пытается придумать написанному логическое обоснование, доходя при этом до смешного.

Господа, ненавидеть Насильника — нормально. Желать ада — плохо. В аду поймут вашу “иронию” и обрадуются ей. “Я понимаю, что станет хуже перед тем, как станет лучше” — нормально. “Должно стать хуже, чтобы стало лучше” — тихий ужас и оправдание ада.

Далеко не все люди могут выплеснуть негатив в окружающую среду безопасно для других. Чаще всего накопленный стресс продолжающейся травмы находит выход через случайные инциденты, в которых Терпящий травмирует других людей, животных, или занимается вандализмом. Внезапные вспышки ненависти на детскую игрушку неправильных цветов, на девушку с волосами не того цвета — это верный, стопроцентный признак продолжающегося принуждения к травме, насильственного формирования привязанности “к кому надо”, trauma bonding.

Теперь, когда мы знакомы с необходимым теоретическим аппаратом, давайте разберем с этой точки зрения рассказ “Муму”.

Часть 2. Герасим

Рассказ “Муму” довольно короток и его можно прочитать целиком, например, в библиотеке Мошкова.

На верху человеческой иерархии в этом мини-социуме стоит Барыня. Она — единственный представитель своего сословия в рассказе (сыновья уехали, дочери вышли замуж), все остальные люди, окружающие ее (“многочисленная дворня”) — крепостные, то есть рабы.

Главный герой рассказа — раб Герасим, смышленый и сильный глухонемой мужчина, которого привезли из его родной деревни на московский двор Барыни и назначили дворником. Будучи глухонемым, да еще и рабом, Герасим имел хоть какую-то ценность для рабовладельца благодаря своей огромной силе и природному интеллекту.

Автор подробно описывает реакцию Герасима на насильственное перемещение в город: “далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь”. Но постепенно Герасим свыкся с новым положением и даже начал получать удовольствие от работы дворником.

Антагонист текста — барыня. Ее никто не называет по имени, этим автор подчеркивает уникальность и высоту положения этого персонажа. Барыне принадлежат все, все люди вокруг: “ в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи,-- был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький”.

Капитон Климов — классический пример человека, сломанного рабством. По профессии он башмачник, “даже в Питере был в ученье”, но, похоже, именно “ученье в Питере” и сломало его. Теперь он постоянно пьет, пытаясь уйти от горькой тоски по своей судьбе. Он презирает других крепостных, а в подпитии разговаривает о том, чтобы “руки на себя наложить”. Капитон полностью погрузился в самоуничижение и алкоголизм.

Татьяна — прачка-рабыня, прачка искусная, ей поручали стирать исключительно тонкое белье. Она тоже сломана — запугана до полусмерти и готова делать что угодно, лишь бы ее оставили в покое.

И последний важный персонаж: главный дворецкий барыни — Гаврила. Он тоже раб, но раб привилегированный, радеющий за барское и о барском более, чем за рабское и о рабском. Он уже привязан к барыне, и даже готов за нее в определенной степени страдать.

Первый конфликт рассказа происходит, когда барыня вдруг решает женить Капитона “чтобы остепенился”, и выбирает ему в жены Татьяну. За Татьяной уже ухаживает Герасим… но волю Насильника невозможно оспаривать, поэтому:

- Барыне ничего не говорят, потому что противоречить Насильнику даже в мелочи НЕЛЬЗЯ.

- Татьяну принуждают притворяться пьяной, чтобы Герасим ее бросил.

- Капитон в ужасе — он ждет, что Герасим его убьет.

- Даже Гаврила в ужасе — вся комбинация может обернуться провалом и Гаврилу накажут.

Татьяну отдали за Капитона, Герасим заперся в своей каморке и сутки выл. Гаврила все ждал, что случится нечто страшное, но нет — на следующий день Герасим вышел на работу, как ни в чем не бывало. Прошел год, Капитон спился окончательно и был сослан вместе с женой в деревню.

Второй конфликт рассказа опять связан с Герасимом. Герасим выловил из реки утопающего щенка, выходил её и назвал Муму. Прошел еще год. Муму выросла и стала прекрасной, умной собакой, знающей свое место во дворовой иерархии. К сожалению, как собака, она не могла знать, что главный на дворе — не ее любимый человек Герасим, а старая барыня.

Конфликт начался, когда барыня увидела Муму.

“ — Боже мой!-- воскликнула она вдруг, — что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.”

Автор очень точно подметил реакцию человека, привязанного травмой. У приживалки нет своего эго. Вместо того, чтобы дать рациональный ответ, она мечется, пытаясь понять мысли Насильника и предвосхитить его желания, чтобы избежать возможного наказания.

Барыня из любопытства потребовала доставить к ней собаку. Муму же, оказавшись в незнакомой обстановке, потеряла самообладание и укусила барыню. Если бы Муму была дворовой рабыней, ее бы послали на конюшню, чтобы конюх избил ее плетью. А с собакой барыня даже сначала и не знала, что сделать. На следующий день она, наконец, сочинила историю про “собаку, которая лаяла всю ночь и измяла розы”, и потребовала, чтобы Муму на дворе больше не было.

Дальше мы видим уже знакомый нам паттерн: приказ, отданный Насильником, нельзя оспаривать даже в мелочах. Поэтому опять приходится обманывать Герасима: дворецкий Гаврила отдает приказ и дворовый раб Степан крадет Муму. Если бы Степан точно выполнил приказание Гаврилы, Муму была бы уже мертва… но пятьдесят копеек — приличная сумма денег, поэтому Степан продает ее на рынке с условием, чтобы новый хозяин не выпускал ее как минимум неделю.

Герасим страшно горевал, но Муму сумела перегрызть веревку и вернулась к любимому человеку. К сожалению, скрыть это от барыни не удалось, и дворецкий Гаврила решился потребовать от Герасима, чтобы тот убил свою собаку. Как вы все помните, Герасим утопил Муму, а потом бросил все и ушел пешком из города обратно в свою деревню.

Далее следует очень важный абзац: когда барыня узнала, что случилось, она “расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: "Ну!"

Как видите, для Насильника очень важна возможность отрицать свое насилие. Барышня действительно не приказывала уничтожить собаку, но травмо-обусловленные отношения всегда усиливают насилие, переданное дальше по цепи. “Уберите куда-нибудь собаку”, исходящее от Насильника, превращается в избиение всех городских собак, потому что для подчиненных проще и безопаснее исполнить приказ в гипертрофированной форме, чем быть жестоко наказанными. Подчиненные уже даже не связаны наказанием, сам ужас возможного наказания заставляет их забыть о своем эго и действовать так, словно у них в голове сидит сотня Насильников.

Герасим мог бы сказать “Больше ада!”, или пуститься в бессмысленную жестокость, но так и не сделал этого, вопреки опасениям Гаврилы. Гаврила уже видел, что случается с рабами, на которых отыгрываются господа, и как эти рабы отыгрываются на других рабах.

А вот Гаврила… Гаврила как раз и творил все больше и больше ада. Достаточно просто было бы придумать, куда и в какие хорошие руки отдать Муму, чтобы Герасим мог ее навещать. Но эта идея даже не приходит Гавриле в голову, он занят исключительно собственным положением в глазах барыни. Насильник для Гаврилы занял весь мир. (На диаграмме 5 выше Терпящий Т2 — Гаврила, а Т3 — Герасим)

Теперь вы знаете, зачем Герасим утопил Муму. Его заставили. А потом он сделал свой главный в жизни поступок, поступок свободного человека: он ослушался Насильника. Да, барыня не стала везти Герасима обратно из деревни. Она была не глупа, и понимала, что Герасим просто-напросто ослушается, и тогда его придется арестовывать, судить… а барыня старательно избегала образа жестокой самодурки.

Так Герасим победил барыню. Победил он в малом, и после огромных травм — “со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит.”

Его судьба — пример и вам. Не отдавайте Насильнику себя целиком. Даже малое сопротивление спасет вас от того, чтобы самому превратиться в Насильника. Я верю, у вас получится.

PS

Я очень благодарен Джиджи Рацирахонана, без чьего ценного участия этот текст был бы в два раза короче и намного скучнее.