Оптимистическая трагедия

Автор: Игорь Резников Этот пост посвящен 117-й годовщине со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Одному из своих любимых композиторов я уже посвятил немало материалов на АТ. Сегодня мне хочется рассказать о своей любимой симфонии Дмитрия Дмитриевича. Среди пятнадцати симфоний величайшего симфониста ХХ века трудно выбрать какую-то одну – все они великие. И все же для меня это Восьмая.

Этот пост посвящен 117-й годовщине со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Одному из своих любимых композиторов я уже посвятил немало материалов на АТ. Сегодня мне хочется рассказать о своей любимой симфонии Дмитрия Дмитриевича. Среди пятнадцати симфоний величайшего симфониста ХХ века трудно выбрать какую-то одну – все они великие. И все же для меня это Восьмая.

С началом Великой Отечественной войны Шостакович был эвакуирован в Куйбышев, нынешнюю Самару. Туда не долетали вражеские самолеты, туда в октябре 1941 года, когда Москве стала грозить непосредственная опасность вторжения, были эвакуированы все государственные учреждения, посольства, Большой театр. Шостакович закончил там Седьмую симфонию. Там же оркестром Большого театра она и была исполнена впервые.

Следом за этим возник замысел новой, Восьмой симфонии. Она составила с Седьмой словно бы единый цикл – обе отразили военные события. Но совершенно по-разному. Все, что не сказано о войне в Седьмой симфонии, Шостакович досказал в Восьмой.

Седьмая симфония – об ужасах бесчеловечной агрессивной военной машины, о несгибаемой стойкости, мужестве человеческого духа в борьбе с этим злом и о победе над ним. В Восьмой симфонии события уже не столько «живописуются», сколько подвержены глубокому осмыслению. В ней объективна не столько панорама битвы, как в Седьмой симфонии, сколько величайшая из мировых трагедий, преломленная сквозь личное мироощущение художника - ранимого, потрясенного неисчислимыми муками миллионов людей, своих современников. По словам Асафьева, эта симфония — «величавый трагический эпос… пережитой человечеством страшной поры, правдивое и суровое сказание об испытанном и о безграничной выносливости человеческого сердца».

Шостакович томился в Куйбышеве. Ему было плохо без друзей, главным образом тосковал он по самому близкому другу, выдающемуся музыковеду Ивану Ивановичу Соллертинскому, который вместе с Ленинградской филармонией (он являлся ее художественным руководителем) был в это время в Новосибирске. Тосковал Шостакович и по симфонической музыке, которой в городе на Волге практически не было. Плодом одиночества и дум о друзьях стали романсы на стихи английских и шотландских поэтов, написанные в 1942 году. Соллертинскому был посвящен самый многозначительный из них — 66-й сонет Шекспира.

Измучась всем, я умереть хочу,

Тоска смотреть, как мается бедняк

И как шутя живется богачу,

И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,

И честь девичья катится ко дну,

И знать, что ходу совершенству нет,

И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли заткнут рот,

И разум сносит глупости хулу,

И прямодушье простотой слывет,

И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,

Да другу трудно будет без меня.

(Перевод Б.Пастернака)

Памяти скончавшегося в Ташкенте (туда была эвакуирована Ленинградская консерватория) педагога Шостаковича по фортепиано Л. Николаева композитор посвятил фортепианную сонату. Начал писать оперу «Игроки» по Гоголю.

В конце 1942 года Дмитрия Дмитриевича свалил брюшной тиф. Выздоровление шло мучительно медленно. В марте 1943 года, для окончательной поправки, его отправили в подмосковный санаторий. К тому времени военная обстановка стала более благоприятной. К концу весны 1943 года Шостакович переехал в Москву. Там он и начал работать над своей Восьмой симфонией. В основном же она создавалась летом в Доме творчества композиторов рядом с городом Иваново. Дом творчества был создан на базе птицеводческого совхоза. В рабочем кабинете, устроенном в помещении бывшего курятника, композитор очень быстро написал большую часть произведения. Всего работа заняла немногим более двух месяцев.

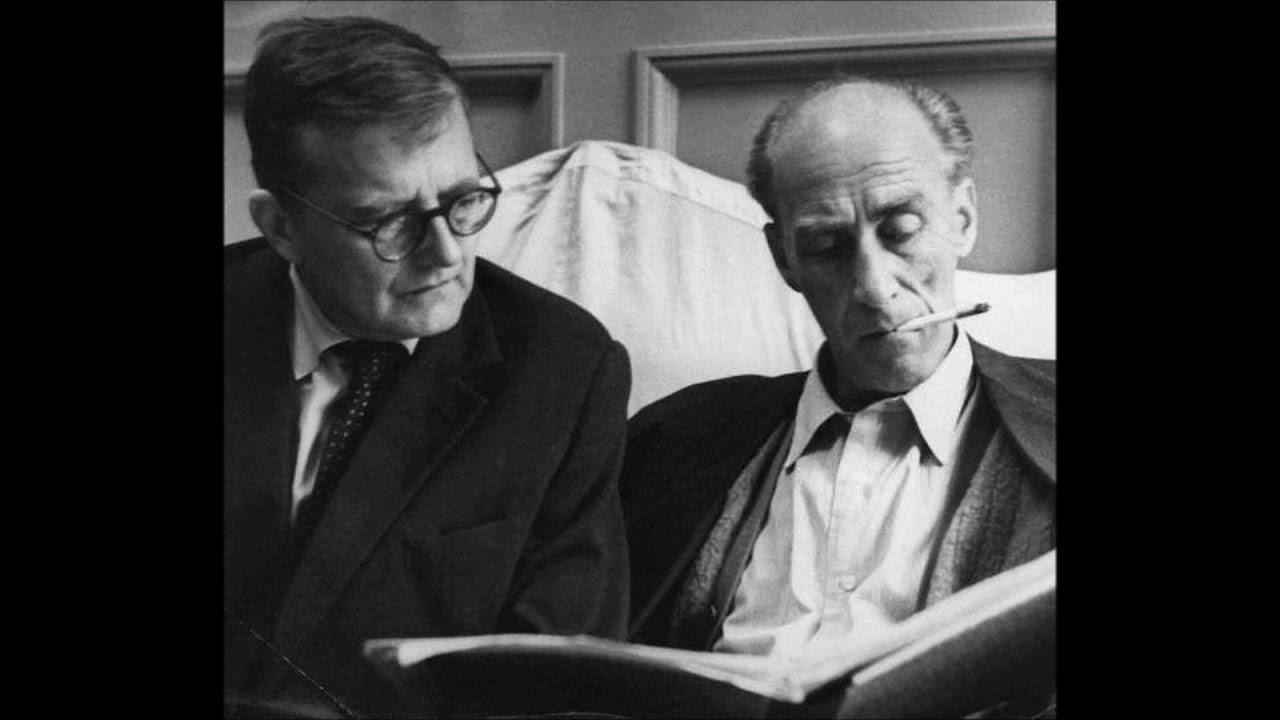

В начале сентября в Москву из Новосибирска приехал Евгений Мравинский — дирижер, которому Шостакович доверял больше других. Евгений Александрович работал с родным для Шостаковича коллективом — оркестром Ленинградской филармонии, именно Мравинский с триумфом исполнил премьеры двух его предыдущих симфоний - Пятой и Шестой. К тому же, дирижер был в непосредственном контакте с Соллертинским, который как никто другой понимал Шостаковича и помогал дирижеру в правильной трактовке его сочинений.

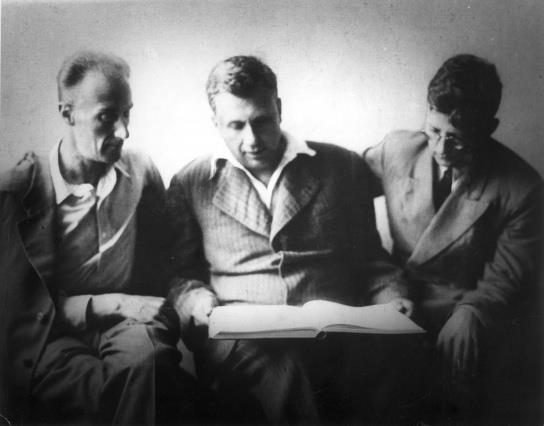

Е.А.Мравинский, И.И.Соллертинский, Д.Д.Шостакович

Е.А.Мравинский, И.И.Соллертинский, Д.Д.Шостакович

Композитор показал Мравинскому еще не полностью записанную музыку, и дирижер загорелся мыслью немедленно исполнить ее. В конце октября партитура была завершена, начались репетиции с Государственным симфоническим оркестром СССР. Шостакович был доволен безукоризненной работой дирижера с оркестром. Свою Восьмую он посвятил Мравинскому. Евгений Александрович вспоминает один случай на репетиции Восьмой симфонии, который свидетельствует об уникальном слухе и великолепной памяти автора симфонии:

Евгений Александрович вспоминает один случай на репетиции Восьмой симфонии, который свидетельствует об уникальном слухе и великолепной памяти автора симфонии:

«В первой части незадолго до генеральной кульминации есть эпизод, в котором английский рожок забирается довольно высоко, во вторую октаву. Рожок здесь дублируется гобоями и виолончелями и почти неразличим в общем звучании оркестра. Учитывая это, исполнитель сыграл на репетиции свою партию октавой ниже, чтобы поберечь губы перед большим ответственным соло, которое следует сразу за кульминацией. Услышать английский рожок в мощном звучании оркестра и обнаружить маленькую хитрость исполнителя было почти невозможно. Я, признаться, не заметил ее. Но вдруг за моей спиной из партера раздался голос Шостаковича: „Почему английский рожок играет октавой ниже?“ Мы все обомлели. Оркестр остановился и после секунды молчания разразился аплодисментами».

Премьера симфонии под управлением Мравинского состоялась в Москве 4 ноября 1943 года.

Восьмая симфония — кульминация трагедийности в творчестве Шостаковича. Правдивость ее беспощадна, эмоции раскалены до предела, напряженность выразительных средств поистине колоссальна. Трагические краски в ней сгущены, острому преобразованию подвергается тематический материал. Симфония необычна тем, что привычные пропорции света и тени, трагических и оптимистических образов в ней нарушены. Почти весь колорит произведения суров. Необычны и пропорции частей симфонии - первая длится почти столько же, сколько остальные четыре, вместе взятые. Среди них нет ни одной, которая играла бы роль интермедии - каждая глубоко значительна и трагична, каждая - это законченный "образ непомерного страданья", воплощенный в звуках.

Главная «песнь о страдании» – монументальная первая часть. Ясно, что композитор вспоминает сам и заставляет вспомнить слушателей о той невероятной цене, которая была заплачена людьми за войну. Драматургическим ядром цикла является тема вступительного раздела главной партии, резко контрастная другим темам экспозиции. Своими патетически-страстными интонациями она придает музыке драматизм и внутреннее напряжение. Главная партия — типичная для Шостаковича тема размышления, раздумья. Побочная — песнь взволнованного сердца.

Разработка образует в своем развитии три динамические волны. Ее первый раздел разрабатывает весь материал экспозиции, приводя к первой кульминации. Во втором возникают жуткие, кошмарные образы, напоминающие антивоенные офорты Гойи или полотна Пикассо. Пронзительные восклицания деревянных духовых инструментов, сухое щелканье струнных, металлический скрежет, страшные удары оркестра— как будто удары молота, дробящего все живое. Возникающий сразу после него третий раздел — торжествующий тяжеловесный марш. Он напоминает марш нашествия из Седьмой симфонии, но лишен его конкретности, еще более страшен в своей фантастической обобщенности. Музыка повествует о сатанинской страшной силе, несущей гибель всему живому.

Реприза является и трагическим венцом произошедшего. Начинаясь гневно и страстно, она переходит в скорбный монолог. Краткое послесловие коды подано в характере угасания и приводит к умиротворенному катарсису. В лирике — просветленной, проникновенной, — приходит разрешение от пережитого.

Следующие две части симфонии полностью подчинены драматургической линии сквозного развития. Это, в сущности, два скерцо, выполненные, правда, в разных планах: одно в гротесковом , второе в активно-действенном.

Вторая часть — зловещий военный марш-скерцо. По образному выражению М. Сабининой «на грузную, победную поступь унисонной мелодии медные и часть деревянных инструментов отзываются громкими возгласами, будто толпа, восторженно орущая на параде». Стремительное движение сменяется призрачно-игрушечным галопом. Оба эти образа мертвенны, механистичны. Их развитие создает предчувствие неумолимо надвигающейся катастрофы.

Третья часть — знаменитая токката — со страшным в бесчеловечной неумолимости движением, которое все подавляет своей поступью. Движется чудовищная машина уничтожения, безжалостно кромсая все живое. Центральный эпизод — своеобразная «пляска смерти» с издевательски приплясывающей мелодией. Это сама смерть, пляшущая на горах трупов.

Кульминация симфонии — переход к четвертой части, величественной и скорбной пассакалии. Строгая, аскетичная тема, вступающая после генеральной паузы, звучит как голос боли и гнева. Она повторяется двенадцать раз, неизменная, будто завороженная, в низких регистрах басов, а на ее фоне разворачиваются иные образы — затаенное страдание, раздумье, философская углубленность.

Финал, следующий за Пассакалией без перерыва, словно вырастающий из нее, несет постепенное хрупкое просветление. Будто после долгой и жуткой, наполненной кошмарами ночи, забрезжил рассвет. Музыковед Лидия Михеева –Соллертинская пишет: «В спокойных наигрышах фагота, беззаботном щебете флейты, распеве струнных, светлых зовах валторны рисуется пейзаж, залитый теплыми мягкими красками — символическая параллель к возрождению человеческого сердца. На истерзанной земле, в измученной душе человека воцаряется тишина. Несколько раз всплывают в финале картины страданий, как предостережение, как призыв: «Помните, не допустите этого вновь!». Окончание финала рисует полную высокой поэзии картину желанного, выстраданного покоя.

Сам Шостакович находил тонус своего создания оптимистическим. За несколько дней до премьеры Шостакович в печати заявил, что симфония отражает его хорошее творческое состояние, которое связано с радостными вестями о победах Красной армии, прежде всего в Сталинградской битве. Он писал: «Это мое новое сочинение является своеобразной попыткой заглянуть в будущее, в послевоенную эпоху. Восьмая симфония имеет много внутренних конфликтов, и трагических, и драматических. Но в целом это жизнеутверждающее произведение. Идейно-философскую концепцию я могу выразить очень кратко, всего двумя словами: жизнь прекрасна. Все темное, мрачное сгинет, уйдет, восторжествует прекрасное»

Это высказывание Шостаковича власти использовали, чтобы по аналогии с Ленинградской назвать новую симфонию Сталинградской. Дальнейшие события показали, что они не очень разобрались в идейном содержании произведения. Премьера симфонии никак не напоминала триумф после исполнения Седьмой – Восьмая была принята неоднозначно. Музыканты между собой упрекали автора в чрезмерной сложности (и эти разговоры доходили до композитора). Слушатели ждали однозначно оптимистического финала и были разочарованы тем, что их ожидания не оправдались.

В марте 1944 симфонию в пух и прах разнесли на Пленуме Союза композиторов, а после знаменитого «ждановского» постановления она была запрещена к исполнению. Впервые после восьмилетнего перерыва симфония прозвучала в октябре 1956 года в исполнении Московского филармонического оркестра под управлением Самуила Самосуда. Сегодня Восьмая симфония Шостаковича – не только одно из самых его исполняемых произведений, но и общепризнанно одна из величайших симфоний в мировом музыкальном наследии.