Сумрачный советский гений. Ампуломёт

Автор: Андрей ОреховА чего это мы всё о сумрачных тевтонских вундервафлях? Давайте вспомним и советские. )

Идея создания капсульного огнемёта посетила в межвоенный период многих. Тем более, что те же "коктейли Молотова", пусть и кидаемые вручную, уже во время Гражданской войны в Испании показали себя достаточно эффективным и крайне дешёвым средством против лёгких танков. Так что вполне логичной была мысль увеличить дальность подобного оружия с помощью некого стреляющего устройства.

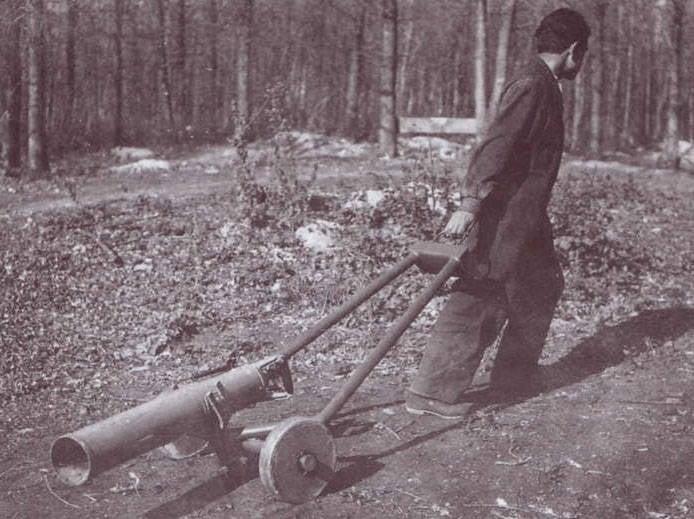

СССР тут тоже не отставал, и войну встретил с 125-мм ампуломётом образца 1941 года.

Он представлял собой по сути небольшую мортиру с низкой баллистикой, и стрелял сферическими стеклянными или жестяными капсулами с огнесмесью, выбрасываемыми энергией холостого патрона 12 калибра.

Однако, помимо стандартных боеприпасов с жидкостью "КС" ("советским напалмом"), в номенклатуре имелись термитные, кумулятивные, бронебойно-фугасные, и дымовые. Информация про капсулы с БОВ пока что остаётся на уровне легенд и слухов.

Проект появился ещё в 1940-м (скорее всего, не без оглядки на британский Northover Projector), но по результатам испытаний был сильно доработан. В результате ампуломёт стал максимально простым, технологичным, и дешёвым.

Благодаря этому уже во время войны немалое их количество было выпущено и в полукустарных и кустарных условиях.

Правда, из-за этого сильно гулял вес этой вундервафли. Насколько я понял, в дефолтном (заводском) варианте сама труба весила около 10 кг. Но у разных "кастомов" он мог доходить и до 15, и до 20 кг.

Также разнился и вес станка. Точнее, станков. Самым массовым стал четырёхножный, появившийся в 41-м, он же был и самым лёгким (около 5 кг, вроде бы).

Хотя некоторое количество успели сделать и с колёсным, который планировался изначально.

В 42-м был разработан упрощённый деревянный станок-крестовина, который, как правило, изготовлялся непосредственно на местах, во фронтовых условиях.

В зимнее время в качестве лафета использовали санки-волокуши или даже просто обтёсанные брёвна.

В целом, штука была небезынтересная, но довольно-таки опасная - в основном как раз из-за хрупкости стеклянных ампул, которые могли повредиться при транспортировке или, например, при попадании осколка, с возможным самовоспламенением огнесмеси.

Да и в принципе...

Бывали случаи разрыва ампул прямо в стволе оружия, поэтому нередко расчёт носил с собой ведро медного купороса — единственного средства, способного потушить жидкость «КС».

Так что уже в 42-м от ампуломётов в РККА начали постепенно отказываться.

В 1942 году ампуломёт был снят с производства из-за недостатков конструкции и опасности применения, а в постановлении ГКО от 14 апреля 1942 года «Об организации, штатном составе и вооружении отдельной стрелковой бригады» он не упоминается как штатное вооружение стрелковой бригады, однако его применение продолжилось, а постановление Государственного комитета обороны от 4 июля 1942 года, подписанное Сталиным, обязало наркомат химической промышленности выпустить 4 тыс. ампуломётов.

Хотя в отдельных случаях их боевое применение отмечено и в 43-м, и даже в 44-м (в 1944 году в наставлении «Действия танков в составе штурмовой группы при атаке ДОТ и ДЗОТ» ампуломёт упоминается как возможное средство для ослепления расчёта ДОТа).

Как, например, и на Ленинградском фронте, где ампуломёты использовали и в 43-м, а по некоторым данным - и вплоть до полного снятия Блокады (т.е. начала 44-го). Тем более, что и производили их тут же, в Ленинграде (зачастую используя подручные материалы, вроде подходящих по диаметру водопроводных труб). Да и в условиях позиционной войны подобные штуки, вероятно, были вполне оправданы.

Итого:

Данные о боевом применении ампуломёта противоречивы. Так, он показал себя надёжным оружием в обороне и против техники, при взаимодействии со снайперами и миномётами в составе «кочующих групп», а также при действиях в составе «блокировочных групп» против ДОТов и ДЗОТов, однако случались технические отказы, приводившие к разрыву снаряда в стволе, кроме того, большой вес системы отрицательно влиял на мобильность, а подразделения ампуломётчиков несли большие потери в личном составе и мат.части вследствие неправильного использования, а также отсутствия должного взаимодействия с пехотой.

Однако, на этом судьба ампуломётов не закончилась.

Ещё в 41-м для них появились агитснаряды - специальные контейнеры, повторяющие по форме нужный боеприпас и разбрасывающие при открытии несколько сотен агитационных листовок. Так что в качестве средства доставки этих агитснарядов в немецкие окопы через нейтральную полосу ампуломёты использовались вплоть до 45-го.

Аналогично до конца войны в штурмовой авиации использовалась практически вся номенклатура боеприпасов к ампуломётам в качестве авиационных бомб.