Гений из черного списка

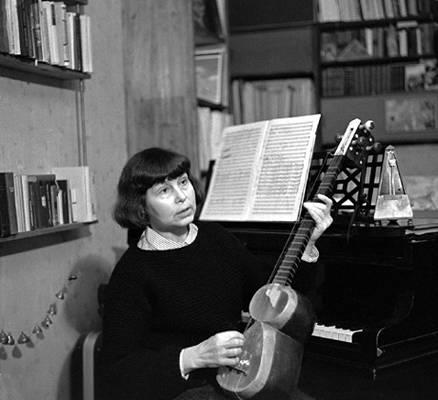

Автор: Игорь Резников Завтра исполняется 92 года со дня рождения композитора Софии Губайдуллиной. Можно смело говорить о том, что музыка Губайдуллиной никого не оставляет равнодушным. У одних она вызывает неподдельное восхищение, у других – неприязнь и отторжение. Но не только специалисты, но и многие любители музыкального искусства сходятся во мнении, что София Губайдуллина – одна из крупнейших мастеров нашего времени. Губайдуллина применяет в своем творчестве самые современные методы композиции, некоторые изобретает сама. Но при этом всегда остается самой собой. Музыковед В. Холопова верно замечает: «Не принадлежа ни к «авангардизму», ни к «минимализму», ни к «новой фольклорной волне» или какому-либо иному современному течению, она обладает ярким собственным индивидуальным стилем».

Завтра исполняется 92 года со дня рождения композитора Софии Губайдуллиной. Можно смело говорить о том, что музыка Губайдуллиной никого не оставляет равнодушным. У одних она вызывает неподдельное восхищение, у других – неприязнь и отторжение. Но не только специалисты, но и многие любители музыкального искусства сходятся во мнении, что София Губайдуллина – одна из крупнейших мастеров нашего времени. Губайдуллина применяет в своем творчестве самые современные методы композиции, некоторые изобретает сама. Но при этом всегда остается самой собой. Музыковед В. Холопова верно замечает: «Не принадлежа ни к «авангардизму», ни к «минимализму», ни к «новой фольклорной волне» или какому-либо иному современному течению, она обладает ярким собственным индивидуальным стилем».

София Асгатовна Губайдуллина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополе, в Татарии, в этнически смешанной семье. Ее отец , инженер-геодезист, был по национальности татарином, мать, педагог – русской. В 1932 году семья переехала в Казань. София открыла для себя музыку в возрасте 5 лет: училась в детской музыкальной школе у Рувима Полякова, затем в Казанской музыкальной гимназии. В 1949 году Губайдуллина поступила в Казанскую консерваторию, где ей очень повезло с педагогами. На фортепианном факультете она занималась у знаменитого профессора Григория Когана. А на теоретико-композиторском ее наставником стал маститый профессор Альберт Леман. Сам писавший музыку во вполне традиционном стиле, Леман не оставался глух к современным веяниям и не препятствовал своим ученикам постигать их. А ведь в первые годы обучения Губайдуллиной в консерватории западная современная музыка была почти полностью закрыта для изучения, за исключением разве что Бартока. Обыски в поисках запрещенных нот проводились даже в коридорах общежитий. Тем не менее Губайдулиной и ее сверстникам удавалось приобретать и изучать такие произведения.

Окончив в 1954 году Казанскую консерваторию, С. Губайдуллина чувствует необходимость продолжить свое образование и переезжает в Москву. На вступительных экзаменах в Московскую консерваторию София представила вариации на тему Лемана. В консерватории до 1959 года она училась у Николая Пейко, а заканчивала консерваторию и аспирантуру у Виссариона Шебалина. В студенческие годы музыку Губайдуллиной оценивали как «безответственную» из-за ее склонности к альтернативному мышлению. Однако молодого композитора поддержал Дмитрий Шостакович, который призвал ее продолжать идти своим, «неправильным» путем. Желая посвятить себя только творчеству, она на всю жизнь избрала путь свободного художника, не связывая себя никакими другими занятиями, в том числе педагогикой, кроме сочинения музыки. Индивидуальный композиторский стиль Губайдулиной сложился в середине 60-х годов, начиная с Пяти этюдов для арфы, контрабаса и ударных, наполненных одухотворенным звучанием нетрадиционного ансамбля инструментов. Затем последовали 2 кантаты, тематически обращенные к Востоку, — «Ночь в Мемфисе» (на тексты из древнеегипетской лирики в переводе А. Ахматовой и В. Потаповой) и «Рубайят» (на стихи Хакани, Хафиза, Хайяма). Обе они раскрывают вечные человеческие темы любви, скорби, одиночества, утешения. В музыке осуществлен синтез элементов восточной, богатой украшениями, мелодии с западной действенной драматургией, с додекафонной техникой сочинения. Это показывает, что уже тогда определилась одна из доминант творчества Губайдуллиной — синтезировать черты культуры Запада и Востока.

Губайдулина — автор многих десятков сочинений в разных жанрах. Через все ее творчество проходят вокальные опусы: кроме упоминавшихся уже кантат «Ночь в Мемфисе» и «Рубайят», еще раннее написанная «Фацелия» по поэме М. Пришвина. Позднее создаются оратория «Laudatio pacis» («Хвала миру») на стихи чешского поэта, педагога и общественного деятеля Яна Амоса Коменского (в соавторстве с М. Копелентом и П. X. Дитрихом), « Посвящение Марине Цветаевой» для хора a cappella.

Тогда же возникает произведение, которое сама София Асгатовна считает лучшим в своем творчестве: «Perception» («Восприятие») для солистов и ансамбля струнных в 13 частях. Возникло оно как результат переписки с Ф. Танцером. Поэт присылал тексты своих стихотворений, на которые композитор давала и словесные, и музыкальные отклики. Так возник символический диалог Мужчины и Женщины на темы: Творец, Творение, Творчество, Тварь. Губайдулина добивалась здесь повышенной, проникающей выразительности вокальной партии и применила вместо обычного пения целую шкалу голосовых приемов: чистое пение, пение с придыханием, разговорное пение, чистая речь, речь с придыханием, интонированная речь, шепот. В отдельных номерах добавлена магнитофонная запись участников исполнения. Лирико-философский диалог Мужчины и Женщины, пройдя различные этапы в ряде номеров (№ 1 «Взгляд», № 2 «Мы», № 9 «Я», № 10 «Я и Ты»), приходит к своей кульминации в № 12 «Смерть Монти». Это наиболее драматическая часть, баллада о черном коне Монти, который когда-то брал призы на скачках, а теперь предан, продан, убит. № 13 «Голоса» служит умиротворяющим послесловием.

В 70-е годы, не увлекшись ни стилем «новой простоты», широко распространившимся в Европе, ни методом полистилистики, которым активно пользовались ведущие композиторы ее поколения (А. Шнитке, Р. Щедрин и другие), Губайдулина продолжала активный поиск новой звуковой выразительности (в Десяти этюдах для виолончели, Пяти этюдах для арфы, контрабаса и ударных). Она привлекает в свои сочинения инструменты, которые редко гостят в оригинальных произведениях академической музыки. Например, создает для домры и фортепиано «Пять пьес на темы татарского фольклора». Свою пьесу «De profundis» Губайдуллина предназначает для баяна, который будет впоследствии нередко использовать в своем творчестве.Ищет композитор и новую музыкальную драматургию. Концерт для фагота и низких струнных представляет собой острый «театральный» диалог «героя» (солирующего фагота) и «толпы» (группы виолончелей и контрабасов). При этом показан их конфликт, который проходит различные этапы взаимного непонимания: навязывание «толпой» своей позиции «герою» - внутренняя борьба «героя» — его «уступки толпе» и моральное фиаско главного «персонажа». «Час души» для солирующих ударных, меццо-сопрано и оркестра содержит противопоставление человеческого, лирического и агрессивного, бесчеловечного начал; итогом служит вдохновенный лирический вокальный финал на возвышенные стихи М. Цветаевой. В произведениях Губайдулиной появилось и символическое толкование исходных контрастных пар: «Светлое и темное» для органа, «Vivente — non vivente». («Живое — неживое») для электронного синтезатора, «In croce» («Крест накрест») для виолончели и органа (2 инструмента в ходе развития обмениваются своими темами).

В середине 1970-х Губайдулина вместе с коллегами-композиторами Виктором Суслиным и Вячеславом Артёмовым основала ансамбль импровизаций на восточных народных инструментах «Астрея». Вообще в этот период Губайдуллина уделяет усиленное внимание камерной музыке. Очень интересна Соната для фортепиано. Появляются ее два струнных квартета (третий она напишет в 80-е), «Музыка для клавесина и ударных инструментов из коллекции Марка Пекарского», «Detto-II» («Сказанное») для виолончели и 13 инструментов, Десять этюдов (прелюдий) для виолончели solo, Концерт для фагота и низких струнных, Detto-I» — Соната для органа и ударных, «Юбиляция» для четырех ударников.

Вообще в этот период Губайдуллина уделяет усиленное внимание камерной музыке. Очень интересна Соната для фортепиано. Появляются ее два струнных квартета (третий она напишет в 80-е), «Музыка для клавесина и ударных инструментов из коллекции Марка Пекарского», «Detto-II» («Сказанное») для виолончели и 13 инструментов, Десять этюдов (прелюдий) для виолончели solo, Концерт для фагота и низких струнных, Detto-I» — Соната для органа и ударных, «Юбиляция» для четырех ударников.

В это время Губайдулина активно работает и в области симфонической музыки: создает «Ступени» для оркестра , «Час души» для солирующих ударных, меццо-сопрано и симфонического оркестра на стихи Марины Цветаевой , оригинальнейший Концерт для двух оркестров - эстрадного и симфонического, концерт для фортепиано с оркестром.

К творчеству Софии Губайдуллиной все более пробуждается интерес и в нашей стране и за рубежом. Всё предвещает дальнейший расцвет ее замечательного таланта. Но грянул гром. В 1979 году на Съезде Союза советских композиторов его первый секретарь Тихон Хренников обрушился с грубой, оскорбительной критикой на ряд отечественных композиторов, среди которых была и Губайдуллина. Образовалась печально знаменитая «хренниковская семерка» композиторов, подвергнутых на долгие годы обструкции на государственном уровне.

София Асгатовна продолжает, несмотря на это, плодотворно работать. Вот только премьеры ее произведений проходят главным образом за рубежом. Губайдулина снова создает произведения крупного, масштабного плана, например двенадцатичастную симфонию «Stimmen... Verstummen...» («Голоса... Умолкло...» ). Она продолжает излюбленную «восточную» тему, и усиливает внимание к вокальной музыке. Утонченным восточным колоритом наделяется ею «Сад радости и печали» для флейты, альта и арфы. В этом сочинении прихотливы тонкие орнаменты мелодии, изысканно сплетение инструментов высокого регистра.

За рубежом Губайдулина особенно прославилась в 1980 году благодаря исполнению скрипичного концерта «Офферториум» Гидоном Кремером, которому концерт и посвящен. Здесь композитор музыкальными средствами воплощает идею жертвования и возрождения к новой жизни. В качестве музыкального символа выступает тема из «Музыкального приношения» И. С. Баха в оркестровой обработке А. Веберна. Очень интересны и оригинальны созданные в этот период пьесы «В начале был ритм» для 7 ударников, «Quasi hoketus» для фортепиано, альта и фагота (хокет - своеобразная техника, использовавшаяся в средневековых французских мотетах и возрожденная в современной музыке). Сонату для баяна в 5 частях «Et expecto» («И чаю воскрешения мёртвых») композитор посвящает Ф. Липсу. Для виолончели, баяна и струнных Губайдуллина создает «Семь слов Христа».

Губайдуллина продолжает и свою работу в кино, начатую фильмом «Вертикаль» и знаменитым мультфильмом «Маугли». В 80-е годы она создает превосходную музыку к фильму «Чучело». Всего композитор создала музыку к 18 фильмам. В самом начале 90-х появляется еще одно экспериментальное сочинение - Аллилуйя для хора, оркестра, органа, солиста-дисканта и цветных проекторов. В 1991 году Губайдулина получила немецкую стипендию и полтора года находилась в Ворпсведе. С 1992 года живёт в Аппене под Гамбургом, сохраняя российское гражданство. В это время композитор пишет Симфонию «Фигуры времени», «Висельные песни» на стихи Х. Моргенштерна для голоса и ансамбля инструментов, Кватернион для четырёх виолончелей, создает по заказу Чикагского симфонического оркестра концерт для альта с оркестром «Ночная песнь рыбы», посвященный Юрию Башмету.

В 2000 году Губайдулина вместе с Тан Дуном, Освальдо Голиховым и Вольфгангом Римом получает заказ от Академии Баха в Штутгарте на написание произведения к 250-летию со дня смерти Иоганна Себастьяна Баха, и из под ее пера выходят монументальные «Страсти по Иоанну». Через два года по заказу Оркестра Ганноверского радио она продолжила тему «Пасхой по Иоанну». Вместе эти две работы образуют диптих о смерти и воскресении Христа, который на сегодняшний день является крупнейшей композицией, созданной Губайдуллиной. В 2007 году на Люцернском фестивале был исполнен ее второй скрипичный концерт «In Tempus Praesens» («В настоящее время»), где солировала выдающаяся скрипачка Анне-Софи Муттер.

София Губайдуллина постоянно и активно творит. К нашему столетию относятся созданные ею «Лира Орфея», концерт для скрипки, струнных и ударных; «So Sei Es» (Да будет так), камерная пьеса, посвященная старинному другу Виктору Суслину, «Über Liebe und Hass» (О любви и ненависти), для сопрано, тенора, баритона, баса, двух смешанных хоров и оркестра (на тексты псалмов и молитв на русском, немецком, французском и итальянском), концерт для скрипки с оркестром «Диалог: Я и Ты». Уже в 2020 году из под пера 89-летней Губайдуллиной вышла оркестровая пьеса «Der Zorn Gottes» (Гнев Божий).

София Губайдуллина не порывает связи с родиной – ни с большой, ни с малой. В 2005 году она провела мировое турне, посвящённое тысячелетию Казани. В 2011 году в Казани прошли торжества и акции в честь 80-летия Губайдуллиной, в том числе два фестиваля её имени и объявление её почётным гражданином Казани. В 2011 году с личным патронатом и участием Софии Губайдулиной в Казани силами Государственного симфонического оркестра Татарстана основан ежегодный фестиваль современной музыки её имени «Конкордия», в котором выступают известные российские и зарубежные композиторы и исполнители. В Казани проводится международный конкурс пианистов её имени с участием студентов Казанской и других консерваторий. В реконструированном доме на улице Тельмана в столице Татарстана, где композитор провела свои детские годы, сейчас располагается Центр современной музыки, открытый при ее непосредственном участии.

Понадобилось бы несколько страниц, чтобы перечислить российские и иностранные государственные награды, отличия, почетные членства в академиях,всевозможные премии, которых удостоена София Асгатовна. «Ее музыка открывает нам вещи, о которых мы в нашем цивилизованном мире давно забыли, но которые видим и чувствуем подсознательно», - писала о ней музыковед Доротея Редепеннинг.

Поздравим ныне здравствующую Софию Асгатовну с днем рождения и пожелаем ей от души сил и здоровья.