Замечательные сочинения

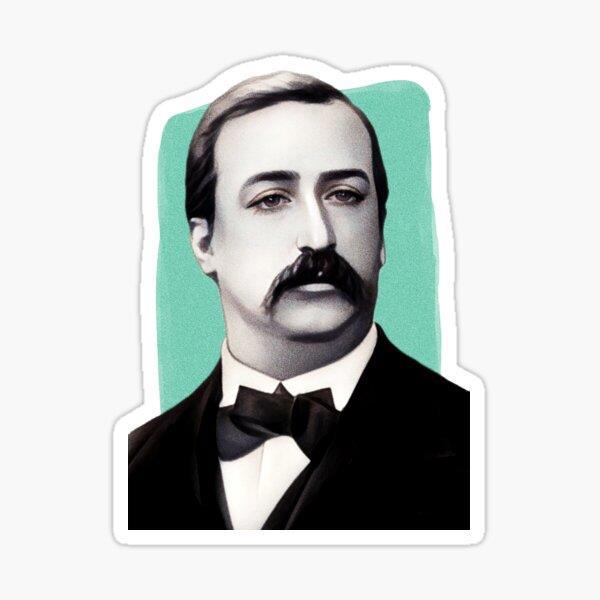

Автор: Игорь Резников Сегодня исполнилось 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина. Я уже не раз говорил, что Бородин – один из моих самых любимых композиторов. Я счел, что нет ничего лучше, чем продолжить знакомить моих любимых читателей с его удивительной музыкой.

Сегодня исполнилось 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина. Я уже не раз говорил, что Бородин – один из моих самых любимых композиторов. Я счел, что нет ничего лучше, чем продолжить знакомить моих любимых читателей с его удивительной музыкой.

"До Бородина русская музыка знала два подхода к фортепианному циклу: концертный, виртуозный, ярко-характерный - «Картинки с выставки» Мусоргского, и пьесы для домашнего музицирования - «Времена года» П.Чайковского. Бородин, конечно же, не мог ограничиваться ни тем, ни другим, и у него получился смешанный цикл». Так говорил о «Маленькой сюите» Бородина, созданной в 1885 году, выдающийся пианист Эдвин Фишер, сам охотно ее исполнявший. Произведение было посвящено автором бельгийской аристократке, пианистке, интересной и неординарной личности – графине Марии-Клотильде-Елизавете Луизе де Мерси-Аржанто, большой поклоннице русской музыки, которая сама играла многие сочинения русских композиторов в концертах по всей Европе.

Сюита состоит из семи пьес : 1. В монастыре. 2. Интермеццо. 3. Мазурка 1. 4. Мазурка 2. 5. Мечты. 6. Серенада. 7. Ноктюрн. Бородин планировал предпослать сюите программу, но в окончательном варианте публиковать ее не стал. Однако все пьесы соединены между собой внутренним сюжетом. Картины русской старины («В монастыре»), бальные танцы (две «Мазурки»), тонкая лирика («Мечты», «Ноктюрн»), «русский Восток» (эти интонации сильнее всего ощущаются в «Интермеццо», но растворены и в других пьесах сюиты), испанский колорит («Серенада») – все эти образы и настроения отмечены неповторимым «бородинским» почерком.

В архиве композитора сохранилась любопытная надпись на французском языке: «Маленькая поэма любви молодой девушки»: «Под сводами собора. Мечтает об обществе. Думает только о танцах. Думает о танцах и танцоре. Думает только о танцоре. Мечтает под звуки песни любви. Убаюкана счастьем быть любимой».

В пьесу «В монастыре», вступление к которой удивительно напоминает начало созданного шестнадцатью годами позднее Второго фортепианного концерта Рахманинова, Бородин вкладывает эпическое содержание, «Серенада» и «мазурки» - это жанровые зарисовки, «Ноктюрн», «Мечты» - лирическая «ночная музыка». Первые четыре пьесы «Маленькой сюиты» - контрастное чередование программных и жанровых образов (1 и 3) с лирическими (2 и 4). Две последние (6 и 7) повторяют то же сопоставление. Но пятая – «Мечты» - нарушает равновесие, давая перевес лирике, и тем самым определяет ее преобладающую роль во всем цикле.

Пианисты - современники Бородина не особенно обратили внимание на его насыщенную яркими образами сюиту, видимо, из-за отсутствия в пьесах явного виртуозного блеска. Но стоит отметить, что «Маленькая сюита» пользовалась вниманием коллег Бородина: сюита была оркестрована Александром Глазуновым, и эта редакция прозвучала впервые 28 октября 1889 года в Петербурге под управлением Николая Римского-Корсакова. Существуют и другие переложения этого произведения. Многие отдельные номера сюиты играли в переложениях скрипачи и виолончелисты. Но это лишь подтверждает мысль о том, что камерные по форме миниатюры не ограничиваются камерным содержанием.

Среди выдающихся исполнителей, записавших «Маленькую сюиту», особенно выделяется Владимир Софроницкий.

В сочинениях 50-х годов - романсах, фортепианных пьесах, камерных инструментальных произведениях, написанных под влиянием венских классиков и Ф. Мендельсона, - ощущается русское начало, идущее от городской народной песни и бытового романса, а также и от творчества М. И. Глинки.

Фортепианный квинтет, последнее произведение раннего периода творчества Бородина, свидетельствует о уже сложившемся профессиональном композиторском мастерстве. В квинтете проступают черты национально-эпического, "богатырского" стиля Бородина. Когда создавался квинтет, Александр Порфирьевич находился в научной командировке за границей. Осенью 1861 в Пизе он начал работу над этим сочинением, а завершил его в 1862. Это было незадолго до возвращения в Петербург и встречи с М.А. Балакиревым, знаменовавшей приход Бородина в Могучую кучку.

Когда мы говорим, что это произведение завершает ранний период творчества композитора, речь идет не только о времени его создания. По своим художественным достонствам Квинтет возвышается над раннее написанными камерными произведениями. А кроме того, находки композитора, которые присутствуют в более ранних сочинениях, получили воплощение в квинтете на новом витке развития. Таким образом, это сочинение подводит итог ранним творческим исканиям Бородина и открывает путь к вершинам его творчества. Недаром такой строгий критик, как Н.Я. Мясковский говорил, что здесь уже явственно чувствуется рука автора «Князя Игоря» и находил в квинтете «много свежести, неподдельной веселости, юмора и непосредственности».

Квинтет представляет собой 3-частный цикл, но с не совсем обычной последовательностью частей. Следуя не устоявшейся традиции, а собственной художественной концепции, композитор открывает сочинение частью в умеренном движении, а в финале отказывается от жанрово-танцевальных образов.

Открывающая квинтет часть лишена обычных в этом случае контрастов, а в кульминационных моментах музыка приобретает торжественный оттенок. Лирическая основная тема многими чертами напоминает русскую народную песню. Во всем камерно-инструментальном творчестве Бородина эта тема обладает наиболее выраженной национальной природой музыкального языка. Тему сменяет родственная ей, которая звучит сначала спокойно, а в дальнейшем подвергается интенсивному развитию, причем в совершенно русском духе. Терцовые интонации, «бесконечное» течение мелодии, её вариационное преобразование – все это свойственно русской песенности. Такое развитие тем уже в экспозиции делает лишней разработку, и композитор отказывается от нее. Новые варианты главной темы появляются в коде, но заканчивается эта часть неожиданно – традиционным минорным завершающим оборотом.

Вторая часть – оживленное скерцо в характере русской плясовой. Крайние разудалые части сродни «Камаринской», а средний раздел – изящная и игривая плясовая, словно на смену мужской пляске пришла женская. В дальнейшем обе темы полифонически сплетаются между собой.

Третья часть по-бородински эпична, в ней ощущается мощь и величие. Каждый из двух разделов представлен двумя темами. В первой теме первого раздела, относительно подвижной, но умеренной, особенно заметны русские черты – в гармоническом складе, опевании мелодии подголосками. Вторая тема звучит уверенно и торжественно. Затем следует краткая связка в духе романса. Второй раздел открывается спокойной мелодией на фоне постоянной пульсации. Но основную роль здесь играет величественная вторая тема, напоминающая «Славу» из «Князя Игоря». В течении всего этого раздела несколько раз возникает шуточный скомороший наигрыш, сродни тем что впоследствии появятся в «Князе Игоре» и Богатырской симфонии. Все темы подвергаются затем напряженной разработке, а в завершении части окончательно утверждается эпическое начало.

Квинтет Бородина стал ярким воплощением русской народной песенности и танцевальности в музыке.