Восточный шедевр русского композитора

Автор: Игорь РезниковСегодня исполнилось 125 лет со дня первого исполнения «Шехерезады» Н.А. Римского-Корсакова. Эта симфоническая сюита является не только одним из шедевров творчества великого русского композитора. Она не только венчает собой список прекрасных произведений середины и конца XIX века, опирающихся на восточную тематику (среди них и «Хованщина» Мусоргского, и «Руслан и Людмила» Глинки, и «Князь Игорь» Бородина, и еще множество камерно-вокальных и симфонических сочинений, в которых русские композиторы, привлеченные мотивами загадочного Востока, охотно воплощали эти мотивы). «Шехерезада» -одно из популярнейших в мире симфонических произведений. Ведь в своей сюите Римский-Корсаков смог наиболее глубоко прочувствовать восточную тематику и воплотить ее тончайшие нюансы.

В письмах близкому другу Глазунову Николай Андреевич признавался, что задумка оркестровой сюиты по мотивам сказок «1000 и 1 ночи» родилась у него уже давно. Об этом же мы читаем в «Летописи моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова: «В середине зимы 1887—1888 годов среди работ над "Кн[язем] Игорем" и прочим у меня возникла мысль об оркестровой пьесе на сюжет некоторых эпизодов из "Шехеразады»...».

Перед созданием «Шехеразады» Римский-Корсаков пережил своеобразный творческий кризис. Лето 1888 года композитор с семьей проводил в Нежговицах — имении своего знакомого в Лужском уезде Петербургской губернии. Оттуда он писал Глазунову: «Я задумал выполнить во что бы то ни стало затеянную давно оркестровую сюиту на "1001 ночь"; припомнил все, что у меня было, и заставил себя заняться. Сначала шло туго, но потом пошло довольно скоро и, во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь».

Нерадостный тон письма вызван тем, что 80-е годы были для композитора трудным временем. Росла семья, которую нужно было содержать. Чрезвычайное количество различных обязанностей — профессура в консерватории, исполнение обязанностей помощника управляющего Придворной певческой капеллой, участие в издательском деле М.П. Беляева, в концертах РМО, редактирование и завершение музыки ушедших из жизни друзей — все это почти не оставляло ни времени, ни душевных сил для творчества. Но это не помешало композитору, а словно наоборот - помогло создать неповторимое по своей красоте произведение. «Шехеразада» стала одной из вершин симфонического творчества композитора.

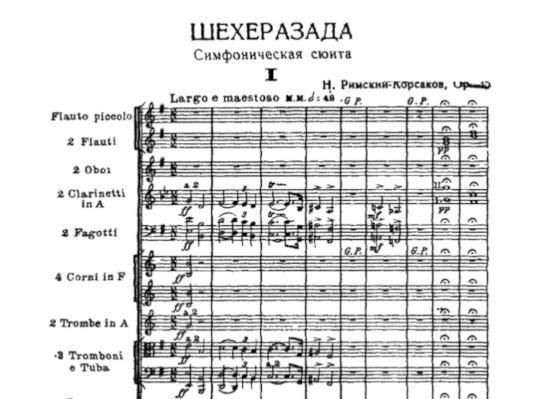

Сюита была успешно начата и закончена менее чем за месяц. Это легко установить по датам, указанным автором на партитуре: 1 часть - 4 июля, 2 , 3 и 4 части – 11, 16 и 26 июля соответственно. Впервые на суд публики «Шехерезада» была представлена 22 октября (3 ноября по н.с.) 1888 года в Петербурге. Дирижировал оркестром сам композитор.

Партитуре композитор предпослал программу, составленную им самим. «Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и наконец совершенно оставил свое намерение.Много чудес рассказывала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

Первоначально композитор дал название каждой части: «Море и Синдбадов корабль», «Фантастический рассказ царевича Календера», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником. Заключение», однако нигде не дал указаний, к каким именно сказкам отсылаются слушатели. Впоследствии он решил снять эти дополнительные разъяснения к программе: «Нежелательное для меня искание слишком определенной программы в сочинении моем заставило меня впоследствии, при первом издании, уничтожить даже и те намеки на программу, каковые имелись в названиях перед каждой частью». Следуя пожеланию композитора, исследователи его творчества никогда не сверяли программу со сказками «1001 ночи». Римский-Корсаков вполне обоснованно подчеркивал, что в основу «Шехеразады» легли «отдельные, не связанные друг с другом» эпизоды.

Источник сюжета для «Шехерезады», посвященной В. Стасову, памятник арабской литературы, основанный на фольклорных сказках Индии, Ирана и арабских народов, получил широкую известность в XVII веке. На русский язык перевод с французского издания А. Галлана впервые был осуществлен в 1763—1777 годах. Таким образом, к моменту написания «Шехерезады» русское общество уже более ста лет было знакомо с этим выдающимся памятником литературы.Но Римский-Корсаков стал первым композитором, который не побоялся обратиться к этому сюжету, отпугивавшему многих своей жестокостью и чрезмерной откровенностью в некоторых эпизодах.

Изначально «Шехерезада» приобретала под пером автора классическую форму сюиты. Но после отказа композитора от наименования частей в пользу их простой нумерации, произведение стало больше похоже на симфонию. Отсюда и появилось нынешнее полное наименование «Шехеразады» - симфоническая сюита.

Сюита состоит из четырех частей, представляющих собой вполне законченные отдельные эпизоды, но объединенные некоторыми лейтмотивами. Например, тема султана Шахриара, которая открывает сочинение, представлена резкими грозными унисонами медных духовых и струнных инструментов. Тема Шехерезады, напротив, озвучена солирующей скрипкой с сопровождением арфы – она чарует и завораживает, заставляя прислушиваться к восточным звуковым орнаментам. Обе темы видоизменяются по ходу сюжета, но остаются узнаваемы даже в конце, когда сердце Шахриара смягчится вместе со струнными, перешедшими на нежнейшее тихое звучание.

Первая часть

Она была названа автором «Море и Синдбадов корабль». Вступление ознаменовано появлением грозного Шахриара, а затем и самой рассказчицы – прекрасной Шехерезады. Далее наступает черед морской темы – преображенная тема Шахрияра теперь спокойна и величава. Раскаты волн, бег корабля по безбрежному морскому простору – все это изображено зримо, с непередаваемым мастерством –ведь автор был морским офицером, совершившим кругосветное плавание. Постепенно поднимается волнение. Вот уже грозно бушует стихия. Сплетаются ранее звучавшие темы, тревожными становятся фигурации струнных. Картину бури дополняют возгласы духовых, полные отчаяния. Но буря стихает. Повторяется первый раздел части. В ее заключении тема моря звучит спокойно, умиротворенно и ласково.

Она была названа автором «Море и Синдбадов корабль». Вступление ознаменовано появлением грозного Шахриара, а затем и самой рассказчицы – прекрасной Шехерезады. Далее наступает черед морской темы – преображенная тема Шахрияра теперь спокойна и величава. Раскаты волн, бег корабля по безбрежному морскому простору – все это изображено зримо, с непередаваемым мастерством –ведь автор был морским офицером, совершившим кругосветное плавание. Постепенно поднимается волнение. Вот уже грозно бушует стихия. Сплетаются ранее звучавшие темы, тревожными становятся фигурации струнных. Картину бури дополняют возгласы духовых, полные отчаяния. Но буря стихает. Повторяется первый раздел части. В ее заключении тема моря звучит спокойно, умиротворенно и ласково.

Вторая часть

«Рассказ царевича Календера». Кстати, Календер – не собственное имя, как думают многие, а название бродячего восточного монаха, живущего подаянием. Царевич в сказке переоделся в монашеское одеяние, чтобы уберечься от поджидавших его опасностей. Эта часть начинается темой главной героини, которая продолжает свое сказочное повествование. Она постепенно переходит в яркую восточную мелодию в исполнении фагота. Тема эта достаточно замысловата – автор играет тембрами, имитируя напряженное и увлекательное повествование. В середине части возникает эпизод битвы, в которой основная тема — бывшая тема султана, теперь потерявшая связь с первоначальным образом. С пронзительным свистом высоких деревянных инструментов, звучание которых перекрывает флейта-пикколо, начинается следующий эпизод: проносится сказочная птица Рух. Повторяется картина битвы, а в заключительном разделе тему царевича Календера прерывают виртуозные рулады. А. Соловцов верно замечал: «Кажется, будто слушатели не могут сдержать волнения и горячо обсуждают описываемые события».

«Рассказ царевича Календера». Кстати, Календер – не собственное имя, как думают многие, а название бродячего восточного монаха, живущего подаянием. Царевич в сказке переоделся в монашеское одеяние, чтобы уберечься от поджидавших его опасностей. Эта часть начинается темой главной героини, которая продолжает свое сказочное повествование. Она постепенно переходит в яркую восточную мелодию в исполнении фагота. Тема эта достаточно замысловата – автор играет тембрами, имитируя напряженное и увлекательное повествование. В середине части возникает эпизод битвы, в которой основная тема — бывшая тема султана, теперь потерявшая связь с первоначальным образом. С пронзительным свистом высоких деревянных инструментов, звучание которых перекрывает флейта-пикколо, начинается следующий эпизод: проносится сказочная птица Рух. Повторяется картина битвы, а в заключительном разделе тему царевича Календера прерывают виртуозные рулады. А. Соловцов верно замечал: «Кажется, будто слушатели не могут сдержать волнения и горячо обсуждают описываемые события».

Третья часть

В основе этой части, носящей название «Царевич и царевна», лежат две темы, характеризующие главных героев повествования. Одна из них, тема Царевича, более плавная, мелодичная, танцевального склада. Вторая, тема Царевны, более оживленная и кокетливая, дополненная игривыми интонациями с затейливым ритмическим рисунком. Темы развиваются, сплетаются друг с другом, варьируются, приобретая новые яркие краски, однако в один момент их прерывает тема Шехерезады в исполнении скрипки-соло. Но и далее продолжается ее рассказ о Царевиче и Царевне, который завершается угасанием звучности и нежным перебором струнных.

Четвертая часть

«Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником» - самая продолжительная и богатая различными образами. Она включает сочетание почти всех основных тем сюиты из предыдущих частей. Здесь они причудливо переплетаются, наполняются новыми оттенками и создают картину неистового веселья. Праздник сменяется морской бурей, в изображении которой Римский-Корсаков достиг совершенства. Корабль разбивается о скалу, а затем движение волн успокаивается, все постепенно затихает. В заключении появляется тема Шахриара, но она явно уже не такая резкая и суровая, как в начале – грозный султан все же поддался чарам прекрасной Шахерезады, образ которой появляется, постепенно истаивая в воздухе, в самом завершении сюиты.

«Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником» - самая продолжительная и богатая различными образами. Она включает сочетание почти всех основных тем сюиты из предыдущих частей. Здесь они причудливо переплетаются, наполняются новыми оттенками и создают картину неистового веселья. Праздник сменяется морской бурей, в изображении которой Римский-Корсаков достиг совершенства. Корабль разбивается о скалу, а затем движение волн успокаивается, все постепенно затихает. В заключении появляется тема Шахриара, но она явно уже не такая резкая и суровая, как в начале – грозный султан все же поддался чарам прекрасной Шахерезады, образ которой появляется, постепенно истаивая в воздухе, в самом завершении сюиты.

Скоро вслед за выходом сюиты в свет она зажила и балетной жизнью. «Шехеразада» стала одним из произведений, представленных в «Парижских сезонах» русского балета в 1910 году. Постановка покорила французских ценителей как музыкальным строем, так и великолепно переданным с помощью костюмов Л. Бакста восточным колоритом. После второй постановки балета в «Парижском сезоне» 1911 года, В.А. Серовым был создан невероятно большой занавес размерами 12 на 12 метров для последующих выступлений.

Балетная постановка получила вторую жизнь в 1994 году с легкой руки Андриса Лиепы. Была полностью воссоздана не только хореография М. Фокина, но и заново пошиты по эскизам Л. Бакста костюмы героев. С тех пор «Шехерезада» регулярно идет на сцене «Мариинки» и других ведущих театров мира. Кроме того, под музыку «Шехерезады» нередко с блеском создают свои программы мастера фигурного катания.

Сюиту продолжают любить и слушать до сих пор, она переживает множество обработок и транскрипций, и от этого не становится хуже. Восточные мотивы «Шахерезады» будоражили умы музыкантов в XX-XXI веке. В творческом наследии Прокофьева есть «Фантазия на тему Шехерезады», созданная на основе этого сочинения – ведь Римский-Корсаков был его учителем. Морис Равель всегда с гордостью говорил, что его настольной книгой является партитура «Шехеразады» Римского-Корсакова, по которой он частенько учится инструментовке .

Существует несколько вариантов обработки отрывков из «Шехеразады». В 1968 году знаменитая группа Deep Purple в одном из своих альбомов представила вариант исполнения первой части на электрооргане. В 1971 году обработанный вариант сюиты вышел в составе альбома группы Collegium Musicum. В 2005 году «Шехеразада» была адаптирована для духовых инструментов и представлена в таком виде оркестром М. Паттерсона. В 2010 году на джазовом фестивале в Москве прозвучала «Шехерезада XXI» - обработка джазменов И. Бутмана и Н. Левиновского.

Великолепный восточный колорит, который придал Римский-Корсаков «Шехерезаде», по сей день привлекает режиссеров кинематографа. Практически везде она звучит вполне уместно, придавая фильму или отдельному эпизоду глубину и некую недосказанность. Только некоторые фильмы, в которых звучит музыка «Шехерезады»: отечественные «Кавказская пленница» и «Мастер и Маргарита», французский «Вас вызывает Градива», американские «Песня Шехерезады», «Нижинский», «Человек в красном ботинке», немецкий «К последнему моменту», британские «Проклятие гробницы мумии» и «Заводной апельсин»...

До сегодняшнего дня «Шехерезада» по-прежнему чарует ритмами Востока и выстраивает в сознании неповторимые по красоте образы Шехерезады, морской стихии и звездной арабской ночи, наполненной волшебным голосом прелестной рассказчицы. Я думаю, не проходит и дня, когда хотя бы на одной концертной площадке мира не звучит эта великая музыка.