Сановник - музыкант

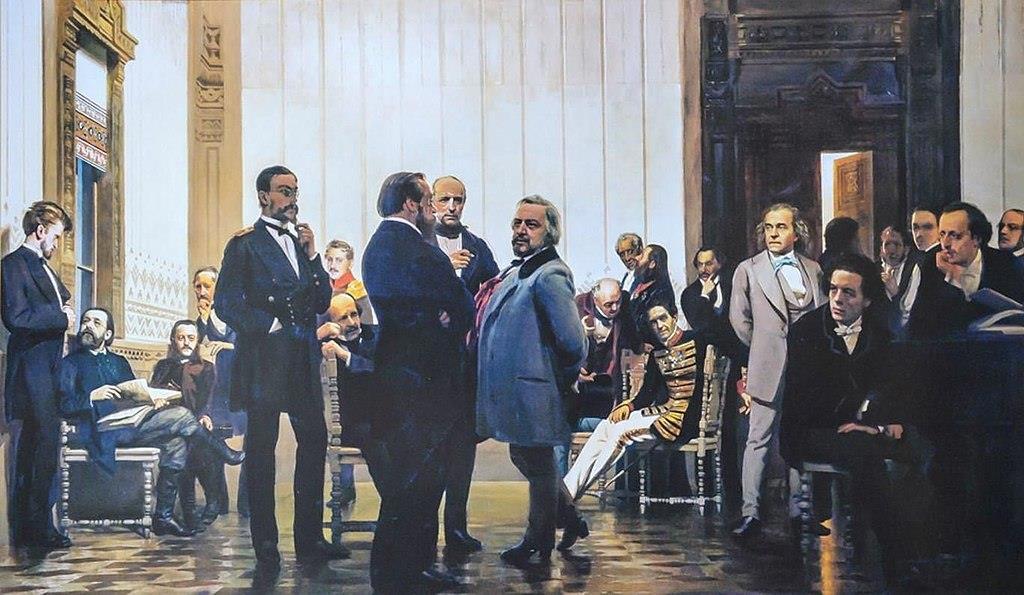

Автор: Игорь Резников Передо мной – репродукция с известной картины Репина «Славянские композиторы». Большинство лиц узнаваемы – это, действительно, выдающиеся композиторы. Но кое-что вызывает недоумение. И даже не то, что здесь нет Мусоргского, Чайковского, Бородина, Гурилева, Алябьева, Кюи. Нет и выдающихся композиторов XVIII века – Хандошкина, Фомина, Березовского. Но вот кто это незнакомый в роскошном придворном мундире с бранденбурами в самом центре полотна сидит на стуле, глядя прямо на зрителя?

Передо мной – репродукция с известной картины Репина «Славянские композиторы». Большинство лиц узнаваемы – это, действительно, выдающиеся композиторы. Но кое-что вызывает недоумение. И даже не то, что здесь нет Мусоргского, Чайковского, Бородина, Гурилева, Алябьева, Кюи. Нет и выдающихся композиторов XVIII века – Хандошкина, Фомина, Березовского. Но вот кто это незнакомый в роскошном придворном мундире с бранденбурами в самом центре полотна сидит на стуле, глядя прямо на зрителя?

А это композитор и скрипач Алексей Львов, конечно, мало заслуживающий быть поставленным в один ряд с Глинкой, Римским-Корсаковым или Шопеном. Отчего же поставлен? И что заставляет нас сегодня вспомнить о нем?

Повод - сегодняшний день его памяти, но прежде всего – годовщина создания Львовым государственного гимна Российской империи. Дело в том, что в XVIII веке государство прославлял торжественный полонез И. Козловского на стихи Г.Р. Державина «Гром победы раздавайся». Но к началу XIX столетия он звучал уже довольно архаично и практически вышел из употребления. Некоторое время роль государственного гимна выполнял британский гимн «Боже, храни короля/королеву», исполнявшийся без текста. Но долго так продолжаться не могло, и император Николай I поручил написание нового гимна хорошо ему знакомому придворному и музыканту-любителю Алексею Львову. Вот как сам композитор рассказывал об этом:

Задача показалась мне весьма трудною. Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войска, годный для народа от ученого до невежды. К написанной музыке я просил Жуковского написать слова. Это были слова употребляемого до настоящего времени гимна, первоначально называвшегося "Молитва русского народа". По докладу гр. Бенкендорфа о гимне государь Николай Павлович с императрицей и Великим Князем Михаилом Павловичем 23 ноября 1833 г. приехали слушать гимн в певческий корпус, и здесь хор придворной капеллы и два оркестра военной музыки впервые исполнили новое сочинение. Прослушав несколько раз гимн, государь сказал: "Спасибо, прелестно, ты совершенно понял меня".

С 25 декабря 1833 года гимн "Боже, Царя храни" с музыкой Львова стал употребляться в качестве российского гимна, и так продолжалось 84 года, вплоть до 1917.

Я упомянул о том, что Алексей был композитором-любителем. Но в те времена это означало нечто иное, чем сейчас. До середины XIX века большую роль в русской музыкальной жизни играло так называемое «просвещенное любительство». Домашнее музицирование широко бытовало в дворянско-аристократической среде. Еще с эпохи Петра I музыка стала неотъемлемой частью дворянского воспитания, что и привело к появлению значительного числа музыкально образованных людей, превосходно игравших на том или ином инструменте. Но предрассудки аристократическо-дворянской среды запрещали делать музыку своим «хлебом», им были доступны только выступления в собственном кругу или благотворительные концерты. Одним из таких «любителей» был скрипач-виртуоз Алексей Львов.

Алексей Федорович Львов родился 5 июня 1798 года в Ревеле (ныне Таллин). Семья его принадлежала к старинному и очень знатному дворянскому роду России. Предки Алексея Федоровича не только занимали высокие государственные и придворные должности. Его дед в свое время стоял у истоков русской оперы и сочинил тогда несколько либретто к популярным операм, которые были написаны композиторами И. Прачом, Е.И. Фоминым и Дж. Сарти. Отец мальчика Федор Петрович, поэт и писатель, выступавший под псевдонимом «Схимник», был дружен с Г.Р. Державиным и В.В. Капнистом. Впоследствии Ф. П. Львов стал директором Придворной певческой капеллы, и занимал эту должность до конца жизни.

Алексей Федорович Львов родился 5 июня 1798 года в Ревеле (ныне Таллин). Семья его принадлежала к старинному и очень знатному дворянскому роду России. Предки Алексея Федоровича не только занимали высокие государственные и придворные должности. Его дед в свое время стоял у истоков русской оперы и сочинил тогда несколько либретто к популярным операм, которые были написаны композиторами И. Прачом, Е.И. Фоминым и Дж. Сарти. Отец мальчика Федор Петрович, поэт и писатель, выступавший под псевдонимом «Схимник», был дружен с Г.Р. Державиным и В.В. Капнистом. Впоследствии Ф. П. Львов стал директором Придворной певческой капеллы, и занимал эту должность до конца жизни.

Мальчиком Алеша Львов проявил себя в музыке довольно рано. В семь лет он уже довольно прилично играл на скрипке, участвовал в домашних концертах, и родители уделяли много внимания музыкальному воспитанию своего сына. Благодаря лучшим по тем временам учителям музыки, среди которых были Ф.Бём и И.Г. Миллер, Алеша смог получить отличные навыки на этом поприще. На скрипке Львов обучался у лучших педагогов Петербурга — Кайзера, Витта, Бо, Шмидеке, Лафона и Бема. Характерно, что только один из них — Лафон, часто называвшийся «французским Паганини», принадлежал к виртуозно-романтическому направлению скрипачей. Остальные были последователями классической школы Виотти, Байо, Роде, Крейцера. Они привили своему питомцу любовь к Виотти и неприязнь к Паганини, которого Львов презрительно называл «штукарем». Из скрипачей-романтиков он признавал в основном Шпора.

Через 4 года Львов блестяще, с золотой медалью закончил Институт инженеров путей сообщения и получил направление на работу в военные поселения Новгородской губернии, находившиеся под начальством графа Аракчеева. Об этом времени и жестокостях, свидетелем которых ему довелось быть, много лет спустя Львов вспоминал с ужасом. Однако лагерная обстановка не помешала Львову сблизиться с Аракчеевым: «После нескольких лет я более имел случая видеть графа Аракчеева, который, несмотря на его жестокий нрав, наконец полюбил меня. Ни один из моих товарищей не был столь отличен им, ни один не получил столько наград».

После возвращения в Петербург А.Ф. Львова назначили адъютантом графа Бенкендорфа, и заведующим делами главной квартиры и конвоя Его Величества. И это несмотря на тот факт, что «верноподданническая» семья Львовых хотя и осталась в стороне от декабрьских событий 1825 года, но волнения пришлось пережить и им. Один из братьев Алексея — Илья Федорович, капитан Лейб-гвардии Измайловского полка, несколько дней был под арестом, муж сестры Дарьи Федоровны, близкий друг князя Оболенского и Пушкина, едва избежал каторги.

Все это время служебные дела не ослабляли желания Алексея Федоровича заниматься музыкой, он постоянно совершенствовался и пользовался широкой известностью, как выдающийся скрипач. 1833 год, когда он создал российский гимн, следует считать блестящим началом композиторской деятельности А.Ф. Львова. В следующем году Львов был назначен флигель-адъютантом и продолжал сопутствовал императору в его поездках по России и за границей.

14 декабря 1836 года умер старый Львов, а через некоторое время молодой генерал Львов, как лично известный государю большой знаток музыки и артист-скрипач, был назначен вместо отца директором придворной Певческой капеллы. С этого времени музыкальные интересы заполняют всю жизнь Алексея Федоровича.

Хорошо известны его столкновения на этом посту с Глинкой, служившим под его началом. «Директор Капеллы А. Ф. Львов всячески давал почувствовать Глинке, что «на службе его величества» он — не гениальный композитор, слава и гордость России, а подчиненное лицо, чиновник, строго обязанный неукоснительно соблюдать «табель о рангах» и подчиняться любому распоряжению ближайшего начальства». Столкновения композитора с директором окончились тем, что Глинка не выдержал и подал прошение об уходе. Однако только на этом основании зачеркнуть деятельность Львова в Капелле и признать ее полностью вредной было бы несправедливо. По свидетельству современников, Капелла под его управлением пела с неслыханным совершенством. Заслугой Львова была и организация при Капелле инструментальных классов, где могли обучаться потерявшие голос юные певчие из хора мальчиков. Много сил и времени на этом посту он посвятил исправлению и приведению в порядок церковного пения в России. Сохраняя данный напев, Львов присоединял к нему простую и понятную для всех гармонию. Итальянские обозначения темпов были заменены русскими. Многие пробелы в церковном пении были пополнены. Собственные духовные произведения Львова не вошли в полный круг песнопений и печатались отдельно, вместе с другими его сочинениями. В 1851 г. на финансовой основе Концертного общества Львов сформировал «вспомогательный капитал» для поддержки вдов и сирот придворных певчих. В 1858 году он ввёл в практику регулярные концерты хоровой музыки в Придворной певческой капелле. Имя Львова — одно из семи, нанесённых в 1889 году на аттик концертного зала Придворной певческой капеллы.

Апогеем деятельности А. Ф. Львова как хормейстера стало освящение Исаакиевского собора (1858), во время которого он руководил сводным хором из 1100 человек.

Концертная деятельность Алексея Федоровича на родине ввиду высокого служебного статуса ограничивалась придворными концертами созданного им квартета. Для интимных царских праздников Львов сочиняет музыкальные пьески и они разыгрываются Николаем (на трубе), императрицей (на фортепиано) и высокопоставленными любителями — графом Виельгорским, князем Волконским. Львов сочиняет и другую «официальную» музыку. Царь щедро осыпает его орденами и почестями, становится его «семейным»: на свадьбе своего любимца (Львов женился 6 ноября 1839 г. на Прасковье Агеевне Абаза), он, вместе с графиней Бенкендорф, выполнял обязанности «посаженого отца», а в дальнейшем крестил детей Львова, неоднократно бывал на его домашних музыкальных вечерах.

В зарубежных поездках Алексей Львов чувствовал себя несколько менее скованным «светскими приличиями». В 1840 году Львов с женой путешествовал по Германии. Это была первая поездка, не связанная с придворной службой. В Берлине он брал уроки композиции у Спонтини и познакомился с Мейербером. В качестве скрипача-виртуоза он пользовался необыкновенным успехом. В Лейпциге сблизился с Мендельсоном. После исполнения квартетов Мендельсона композитор сказал Львову: «Никогда не слышал я, чтобы моя музыка так исполнялась; невозможно передать мои мысли с большею точностью; вы угадали малейшее из моих намерений». Под управлением Мендельсона Львов исполнил его скрипичный концерт. Присутствовавший на концерте Шуман писал в своей газете “Neue Zeitschrift für Musik”: «если в России играют так, как господин Львов, то всем нам надо ехать в Россию не учить, а учиться». Но и этому концерту предшествовала интересная история, Львов рассказывал:

«На другой же день нашего приезда в Лейпциг Мендельсон пришел ко мне и просил со скрипкой пройти в Gewandhaus, а сам взял мои ноты. Пришед в залу, я нашел целый оркестр, который ожидал нас. Мендельсон встал на место дирижера и просил меня играть. В зале никого не было, я сыграл концерт, Мендельсон вел оркестр с неимоверным искусством. Я думал, что все кончено, положил скрипку и собирался идти, как Мендельсон остановил меня и говорит: «Любезный друг, это была только репетиция для оркестра; подождите немного и будьте добры переиграть те же пьесы». С этим словом отворились двери, и толпа народа хлынула в залу; в несколько минут зала, сени, все было наполнено народом».

Вполне понятное смущение русского аристократа Мендельсон поспешил рассеять: «Не опасайтесь, это избранное общество, которое я сам пригласил, и после музыки вы узнаете имена всех лиц, находящихся в зале». И действительно, после концерта швейцар передал Львову все билеты с именами приглашенных, написанными рукой Мендельсона.

Нельзя обойти молчанием музыкальные вечера на дому у Львова. Салон Львова считался одним из самых блестящих в Петербурге. В салонах и кружках зрела высокая музыкальная культура, которая уже в первой половине XIX века породила блестящую плеяду музыкальных критиков, композиторов, исполнителей. У Алексея Федоровича часто бывали музыкальные вечера, на которых участвовали лучшие музыкальные силы столицы и приезжавшие из-за границы знаменитости. Квартетные вечера Львова пользовались исключительной популярностью. В течение двадцати лет собирался квартет, в который кроме Львова входили Всеволод Маурер (2-я скрипка), сенатор Вильде (альт) и граф Матвей Юрьевич Виельгорский; его иногда заменял профессиональный виолончелист Ф. Кнехт. Маурер тоже был профессиональным музыкантом: 1835—1885 годах солист оркестра французской, затем итальянской оперы в Санкт-Петербурге, преподаватель в инструментальных классах Придворной певческой капеллы. «Много случалось мне слышать хороших и даже всемирно знаменитых квартетов-ансамблей, — пишет русский композитор и музыковед Ю. Арнольд — , «но по справедливости и по убеждению я должен признаться, что в отношении задушевного и до самых тонкостей доведенного художественного исполнения мне не приходилось слышать квартета выше Львовского».

Нельзя обойти молчанием музыкальные вечера на дому у Львова. Салон Львова считался одним из самых блестящих в Петербурге. В салонах и кружках зрела высокая музыкальная культура, которая уже в первой половине XIX века породила блестящую плеяду музыкальных критиков, композиторов, исполнителей. У Алексея Федоровича часто бывали музыкальные вечера, на которых участвовали лучшие музыкальные силы столицы и приезжавшие из-за границы знаменитости. Квартетные вечера Львова пользовались исключительной популярностью. В течение двадцати лет собирался квартет, в который кроме Львова входили Всеволод Маурер (2-я скрипка), сенатор Вильде (альт) и граф Матвей Юрьевич Виельгорский; его иногда заменял профессиональный виолончелист Ф. Кнехт. Маурер тоже был профессиональным музыкантом: 1835—1885 годах солист оркестра французской, затем итальянской оперы в Санкт-Петербурге, преподаватель в инструментальных классах Придворной певческой капеллы. «Много случалось мне слышать хороших и даже всемирно знаменитых квартетов-ансамблей, — пишет русский композитор и музыковед Ю. Арнольд — , «но по справедливости и по убеждению я должен признаться, что в отношении задушевного и до самых тонкостей доведенного художественного исполнения мне не приходилось слышать квартета выше Львовского».

Игра Львова произвела глубокое впечатление на юного Глинку: «В один из приездов моего отца в Петербург,— вспоминает Глинка, — он повез меня ко Львовым, и нежные звуки милой скрипки Алексея Федоровича глубоко врезались в моей памяти». Высокую оценку игры Львова дал А. Серов: «Пение смычка в «Allegro», — писал он, — чистота интонации и щеголеватость «отделки» в пассажах, выразительность, доходящая до огненной увлекательности, — всем этим в такой степени как А. Ф. Львов обладали немногие из виртуозов на свете». В Эмсе Львов играл дуэты с Листом. Постоянное общение с выдающимися музыкантами Европы способствовало совершенствованию таланта Львова. Исполнение его приобрело еще более изящные и благородные формы. Львов был еще и хорошим дирижером. Он стал основателем симфонических концертов в России, впервые создав «Концертное общество».

Теперь о собственно композиторском творчестве Алексея Федоровича. Больше всего он обращался к духовным жанрам. Как композитор духовной музыки Львов ввел в церковное пение «несимметричный ритм», который более подходил к церковному тексту. Эта ритмическая основа характерна для многих фольклорных форм, начиная с самых древних и кончая русской протяжной песней, для григорианского хорала, православного знаменного распева. Лучшими произведениями Львова в духовном жанре считаются: «Херувимская №1», «Достойно есть №2», «Вечери Твоея тайныя» и «Взбранной воеводе». Тем не менее «немецкий оттенок» духовных композиций Львова вызывал у знатоков недоумение. М.И. Глинка на основе своих исследований показал , что используемые Львовым приёмы гармонизации противоречат древней русской традиции церковного пения.

В 1831 году Львов переработал «Stabat Mater» Перголези на полный оркестр с хором, за что Петербургское филармоническое общество преподнесло ему диплом почетного члена. Впоследствии за этот же труд он был удостоен почетного звания композитора болонской Музыкальной академии. За два псалма, сочиненные в 1840 году в Берлине, ему было присвоено звание почетного члена берлинской Академии пения и Академии св. Цецилии в Риме.

Из светской музыки Львовым написаны: скрипичный концерт «В форме драматической сцены», эклектический по стилю, явно навеянный концертами Виотти и Шпора; 24 каприса, снабженные в виде предисловия статьей под названием «Советы начинающему играть на скрипке» - в них Львов защищает «классическую» школу, идеал которой видит в исполнительстве известного французского скрипача Пьера Байо, и нападает на Паганини, «метода» которого, по его мнению, «не ведет никуда». Кроме того, он создал драматическую фантазию “ Le duel” для скрипки и виолончели, идею которой подсказал ему Мейербер, и Фантазию для скрипки с оркестром и хором. В 1835 году Львов написал для солдатского хора музыку на слова петровского канта «Как на матушке на Неве реке» - прежде кант бытовал с народной мелодией. Львов — автор нескольких опер. К этому жанру он обратился поздно — во второй половине своей жизни. Первенцем была «Бианка и Гвальтьеро» — двухактная лирическая опера, впервые с успехом поставленная в Дрездене в 1844 году, затем в Петербурге с участием знаменитых итальянских артистов Виардо, Рубини и Тамберлика. Петербургская постановка не принесла автору лавров. Придя на премьеру, Львов даже хотел покинуть театр, боясь провала. Впрочем, некоторый успех опера все же имела. Лучшая из его опер — «Ундина» (по поэме Жуковского). Ее в 1846 году исполнили в Вене, где она была принята хорошо. Львовым написаны также маленькие комические оперы, которые можно назвать опереттами - «Варвара» и «Русский мужичок».

В целом можно сказать, что А.Ф.Львов был композитором невысокого полета, но плодовитым и отнюдь не бесталанным. Конечно, продвижению его творчества весьма способствовали колоссальные связи и высокое положение, но вряд ли только этим можно объяснить признание в других странах.

В 1861 году из-за потери слуха А.Ф. Львов вынужден был оставить должность директора капеллы. Наступившая глухота не давала возможности даже играть на скрипке, и он все реже брал ее в руки. В 1867 году композитор навсегда бросил занятия музыкой и уехал за границу. Через некоторое время он вернулся в свое Ковенское имение «Ромны», где вдали от светской жизни тихо скончался 29 декабря 1870 года. Похоронен в Пожайском Успенском мужском монастыре (ныне – Пажайслисский католический монастырь) в Каунасе.

Это, скорее всего, мой последний пост в уходящем году. Я поздравляю с наступающим Новым годом всех друзей и коллег по АТ! Мира, счастья, добра, вдохновения!