Меценат из когорты великих

Автор: Игорь РезниковВ расселенной квартире, в старом большом доме № 50 по улице Марата (бывшей Николаевской) в Санкт-Петербурге, могут снова поселилиться музы. В этих стенах на рубеже XIX и XX веков билось музыкальное сердце Северной столицы. Именно здесь любили в непринужденной обстановке собираться, общаться и представлять свои новые произведения практически все молодые композиторы, считающиеся сегодня славой России и русской музыки. И создал этот своеобразный музыкальный клуб Митрофан Петрович Беляев – один из богатейших купцов и щедрых меценатов дореволюционного Петербурга. Имя лесопВ ромышленника Митрофана Беляева в старом Петербурге было известно практически всем. А сегодня имя Митрофана Петровича Беляева, человека, который отдал все свои творческие силы, энергию, время, финансы на развитие русской музыки, хорошо известно в русской культуре. 10 января - день его памяти.

Он родился 10 (22) февраля 1836 года в семье известного петербургского лесопромышленника, купца 1-й гильдии, коммерции советника Петра Абрамовича Беляева, мать его по происхождению — из обрусевших шведов. Митрофан Беляев с девяти лет обучается игре на скрипке, затем фортепиано. Будучи подростком, часто играет в квартетных ансамблях, учится играть «с листа», выступает на ученических концертах в училище. Музыкой он интересовался всегда и, бывая потом за границей, нередко покупал себе граммофонные пластинки. С юных лет одновременно с учёбой он изучает семейное дело и с успехом впоследствии ведёт предпринимательскую деятельность. Дела предприимчивого и образованного купца шли блестяще. С молодости, принимая активное участие в делах отца, простым приказчиком Беляев прожил несколько лет в селе Сорока Архангельской губернии на берегах Белого моря. В 1867 году получил разрешение от Министерства государственных имуществ Российской империи на эксплуатацию лесов на берегах реки Выг. 19 сентября 1869 года запустил паровой лесопильный завод «Космополит» на берегу Сорокской бухты Белого моря (ныне г. Беломорск). В 1876 году рядом был запущен второй паровой лесопильный завод «Финляндский».

В марте 1882 года произошло событие, после которого увлечение музыкой становится для Беляева главным делом: на концерте Бесплатной музыкальной школы в зале Петербургского дворянского собрания он услышал Первую симфонию Александра Константиновича Глазунова, исполненную оркестром под управлением Милия Алексеевича Балакирева. Сочинение юного — семнадцатилетнего! — композитора произвело на Митрофана Петровича сильное впечатление и вызвало огромное желание познакомиться с положением дел в области отечественной музыкальной культуры. И к огорчению он понял, что лёгкие песенки, вальсики и салонные пьески итальянских и французских композиторов – иными словами, попса того времени, - звучали повсеместно и издавались большими тиражами. Но это бы еще была не беда. Беда состояла в том, что они отодвигали на второй план заложенное Михаилом Ивановичем Глинкой направление: сочетать в музыке верность народным традициям с глубиной содержания. Даже объединвшись в «Могучую кучку» передовые молодые композиторы, отстаивавшие эстетические идеалы автора знаменитой «Камаринской», в сущности были одиноки. Митрофан Беляев начал активно действовать, всецело служа интересам русской музыкальной культуры. Его целью стало распространение и поддержка высокохудожественных произведений, притом исключительно русских композиторов.

Оборотистый купец I гильдии с многомиллионными капиталами не считал ниже своего достоинства именоваться еще и непрофессиональным музыкантом, играя на альте в оркестре Клуба любителей оркестровой музыки, председателем которого был Александр Бородин, а главным дирижером коллектива – молодой композитор Анатолий Лядов. Через близкое знакомство с ними Беляев вошел в музыкальный круг Северной столицы, что стало знаковым событием для всей страны. В 1884 году состоялся первый из «Русских симфонических концертов», которые финансировались Беляевым. Эти оркестровые концерты на пике своей популярности (во второй половине 1880-х гг.) проходили до 6 раз в сезон; главным дирижёром их до 1900 г. был Н. А. Римский-Корсаков. С 1891 года в течение ряда лет в рамках этого мероприятия проводились также квартетные вечера. В тематические программы русских концертов включались сочинения главным образом петербургских — Глинки, Даргомыжского, кучкистов, и московских композиторов — Чайковского, Танеева, Скрябина, Рахманинова.

В 1884 году Беляев учредил специальную премию в память Михаила Ивановича Глинки, произведения которого очень любил. Ежегодно 27 ноября, в день первых представлений опер «Иван Сусанин» (27.11.1836) и «Руслан и Людмила» (27.11.1842) «Глинкинская премия» присуждалась русским композиторам за лучшие произведения. За всё время существования премии — с 1884 по 1903 годы — были отмечены свыше двухсот произведений более десяти русских композиторов на сумму 60 000 рублей. По желанию Митрофана Беляева премия выдавалась Владимиром Васильевичем Стасовым от «неизвестного», хотя имя его очень скоро стало известным.

Но главное - в 1884 году на средства семьи Беляева возводится большой доходный дом на улице Николаевской. На втором этаже жил сам Митрофан Петрович, а прямо над ним, на третьем этаже, была оборудована восьмикомнатная квартира для клуба, где мог бы свободно собираться практически весь цвет музыкального Петербурга. Так было положено начало знаменитому беляевскому кружку. Возникли знаменитые «Пятницы», объединившие вокруг Митрофана Петровича композиторов Николая Андреевича Римского-Корсакова, Александра Константиновича Глазунова, Анатолия Константиновича Лядова, братьев Феликса Михайловича и Сигизмунда Михайловича Блуменфельдов, дирижёра Георгия Оттоновича Дютша. На «Пятницах» бывали Пётр Ильич Чайковский, Александр Порфирьевич Бородин, Цезарь Антонович Кюи и многие другие.

Существовало два негласных правила, которые нельзя было нарушать. Первое – Беляевский клуб могли посещать исключительно мужчины. Считалось, что прекрасный пол мог внести ненужную суетность и помешать общению творческих людей. Смешно? Не скажите. Например, у композитора Анатолия Лядова была красавица-жена, которую он сильно ревновал.

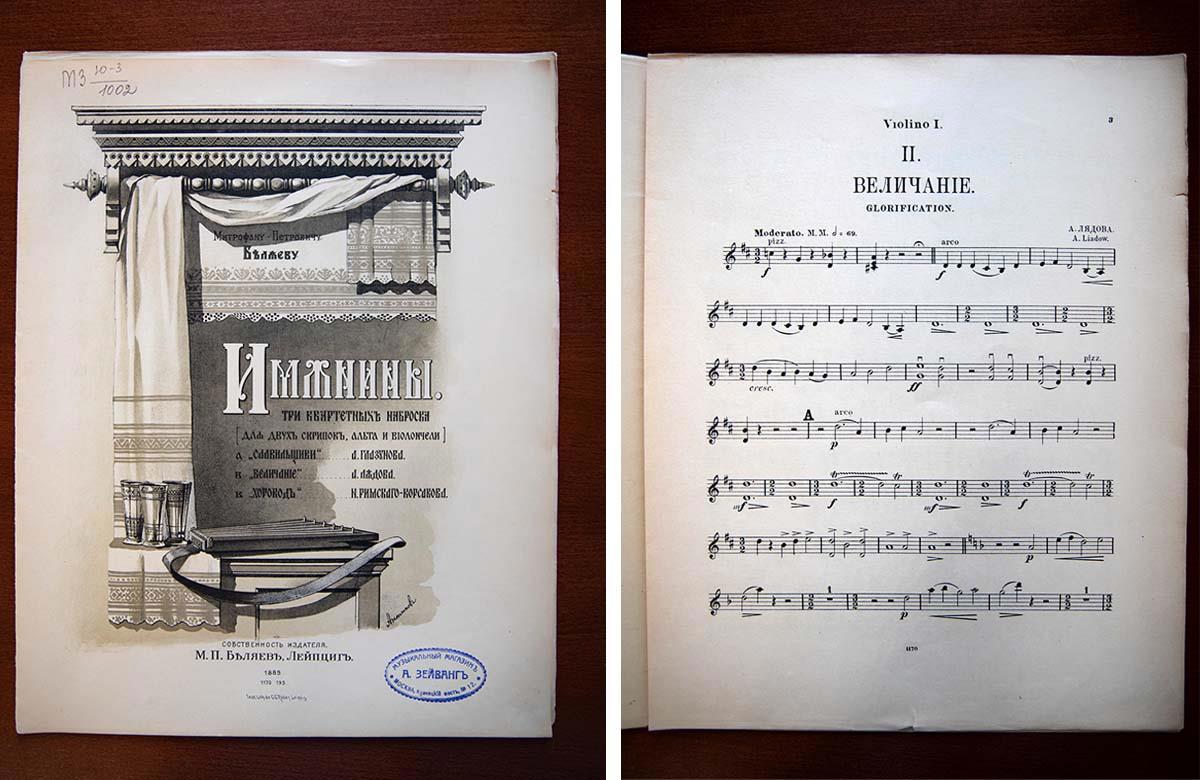

Исходя из первого правила, формулировалось и второе – двери клуба были открыты для всех творческих людей, влюбленных в оркестровую музыку. И здесь действительно царила непередаваемая атмосфера, ведь композиторы не только представляли собственные новые произведения (которые горячо обсуждались, а иногда и совместно «дорабатывались»), но и создавали, так сказать, коллективные музыкальные опусы, многие из которых были шуточными. Четыре из них: полька «Пятница» (Н. Соколов, А.Лядов, А. Глазунов); «Вариации на русскую тему» (Н. Арцебушев, А.Скрябин, А.Глазунов, Н. Римский-Корсаков, А.Лядов, Я. Витолс, Ф. Блюменфельд, В. Эвальд, А. Винклер, Н. Соколов); « Именины» (А. Глазунов, А. Лядов, Н. Римский-Корсаков) и Квартет «B-La-F» (Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А.Бородин, А. Глазунов) написаны на тему, воспроизводящую подпись Беляева (B-La-F: си бемоль – ля –фа).

Четыре из них: полька «Пятница» (Н. Соколов, А.Лядов, А. Глазунов); «Вариации на русскую тему» (Н. Арцебушев, А.Скрябин, А.Глазунов, Н. Римский-Корсаков, А.Лядов, Я. Витолс, Ф. Блюменфельд, В. Эвальд, А. Винклер, Н. Соколов); « Именины» (А. Глазунов, А. Лядов, Н. Римский-Корсаков) и Квартет «B-La-F» (Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А.Бородин, А. Глазунов) написаны на тему, воспроизводящую подпись Беляева (B-La-F: си бемоль – ля –фа).

Беляевский кружок можно считать выдающейся творческой лабораторией, в которой «варилось» русское музыкальное искусство рубежа веков. Кроме того, у Беляева был еще и нюх на новаторские таланты. К примеру, он одним из первых оценил Скрябина и Рахманинова, которые тоже неоднократно бывали здесь. Да и Шаляпин, когда еще считался москвичом, во время гастролей в Питере обязательно захаживал к Беляеву. Так что эта квартира была центром искусства двух столиц .

И практически все, что прозвучало в стенах этой квартиры, было затем издано Митрофаном Петровичем. На его издательской деятельности следует остановиться особо. Издательская деятельность Беляева была направлена на популяризацию русской музыки, на поддержку молодых талантливых русских композиторов, на сохранение традиций русской композиторской школы, благодаря чему творческая судьба многих русских композиторов смогла состояться.

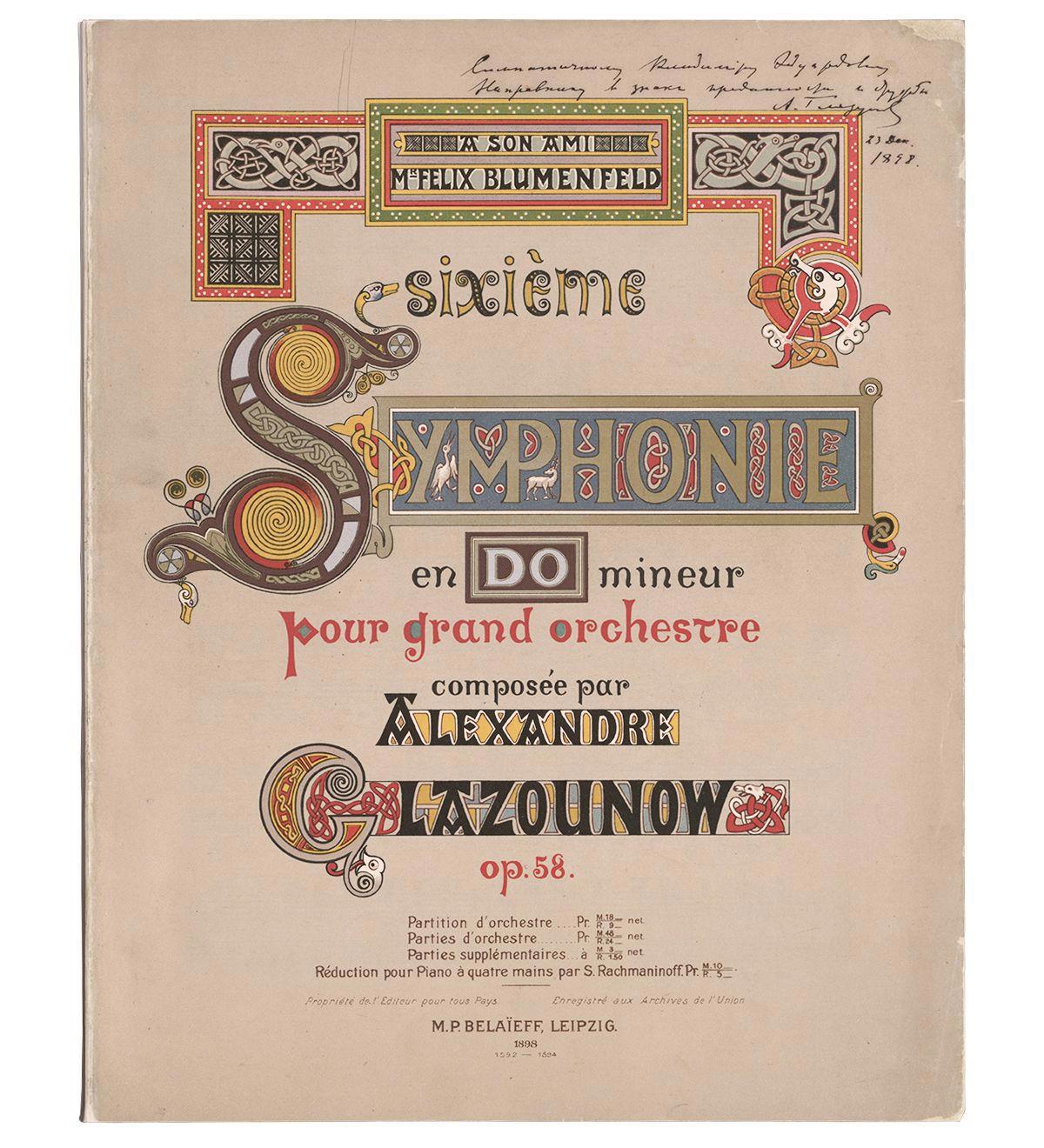

Понимая, что русская музыка должна пересечь границы, в 1885 году Беляев открывает в Лейпциге издательство, цель которого – издавать партитуры произведений молодых русских талантов. Причем полиграфия и бумага были отменного качества, а цена – весьма умеренная (крупный лесопромышленник мог себе такое позволить). Выбор Германии был не случайным: там давно уже существовал закон о защите авторских прав. Сложилась следующая схема: в Петербурге была создана авторитетная Комиссия, в которую входили Римский-Корсаков, Глазунов и Лядов. Отбирались наиболее интересные произведения, рукописи готовились к публикации; ноты печатались в Лейпциге в нотопечатне Карла Готлиба Рёдера; распространение шло в России через фирму Петра Ивановича Юргенсона, в Западной Европе — через фирму Кистера. Первым композитором, которого Беляев, таким образом, представил на Западе, был Александр Глазунов.  Ну а потом настал черед практически всей «золотой музыкальной молодежи». Хотя не были забыты, конечно, и такие уже признанные композиторы, как, например, Римский-Корсаков.

Ну а потом настал черед практически всей «золотой музыкальной молодежи». Хотя не были забыты, конечно, и такие уже признанные композиторы, как, например, Римский-Корсаков.

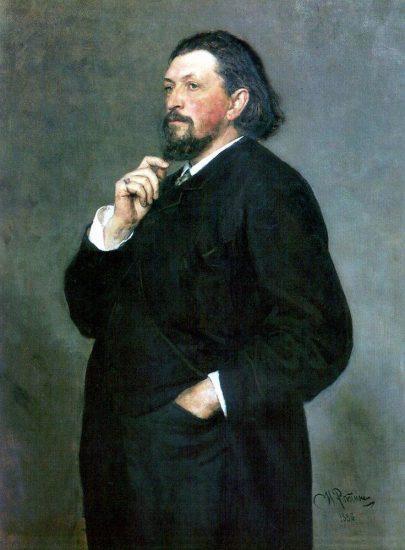

За годы существования фирмы было выпущено более 850 сочинений русских композиторов, среди которых оперы, симфонии и другие симфонические произведения, сочинения для струнного оркестра, камерная вокальная и инструментальная музыка. Отметим, что по желанию и распоряжению Митрофана Беляева в целях наибольшего и скорейшего распространения и популяризации русской вокальной музыки в мире наряду с русскими текстами приводились переводы на французский и немецкий языки. В издательский каталог Беляева вошли произведения более 50 авторов. Кстати, именно Беляеву мы обязаны еще и тем, что в Русском музее хранятся портреты великих русских композиторов (Бородина, Глазунова, Римского-Корсакова, Лядова), принадлежащие кисти Репина. Ведь они были написаны специально для оформления «музыкальной» квартиры!

Кстати, именно Беляеву мы обязаны еще и тем, что в Русском музее хранятся портреты великих русских композиторов (Бородина, Глазунова, Римского-Корсакова, Лядова), принадлежащие кисти Репина. Ведь они были написаны специально для оформления «музыкальной» квартиры!

И.Е.Репин. Портрет Митрофана Беляева. Государственный Русский музей

И.Е.Репин. Портрет Митрофана Беляева. Государственный Русский музей

Портреты были переданы в музей согласно завещанию Митрофана Петровича, скончавшегося 10 января 1904 года. Он был похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. В 1936 году захоронение было перенесено в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

После смерти Беляева Русские симфонические концерты, продолжавшиеся до середины 1918 г., финансировались из средств, завещанных им Попечительному совету для поощрения русских композиторов и музыкантов. В 1904 году Н. А. Римский-Корсаков написал оркестровую прелюдию «Над могилой», посвятив её памяти своего большого друга и друга всех русских композиторов. Беляеву посвятил свои «Элегию» для альта, инструмента, на котором играл Митрофан Петрович, а также Второй квартет и Седьмую симфонию А. К. Глазунов

Ныне в Русском музее в Санкт-Петербурге находится мраморный бюст М. П. Беляева (скульптор – В. А. Беклемешев). В 1909 г. в селе Сорока рядом с первой лесопильной рамой Сорокских заводов был установлен памятник Беляеву, на котором были выбиты слова: «М. П. Беляев, основатель Сорокских заводов. Основал Сорокские заводы в 1865 г. Воздвигнут памятник признательными служащими и рабочими в 1909 г.». Позднее памятник был снесён.

Имя Митрофана Петровича Беляева, наряду с именами Третьякова, Мамонтова, Бахрушина, Зимина, вошло в когорту великих меценатов, внесших уникальный вклад в русскую культуру.

Перед тем, как выпустить этот очерк, я связался со своими питерскими друзьями и попросил у них выяснить, как скоро откроется музей М.П. Беляева. К сожалению, я получил удручающий ответ. Работы, начатые с большой помпой 22 февраля 2022, в день рождения Беляева, практически не двигаются, более того, есть опасения, что музея мы не увидим никогда, потому что в доме уже начали распродаваться супердорогие двухэтажные аппартаменты. Это тем более прискорбно, что помимо невероятной исторической ауры эта квартира драгоценна сама по себе. Вот что рассказывает дирижер, историк музыки, специалист по архивно-исследовательской работе Научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Андрей Алексеев-Борецкий, побывавший там перед началом работ:

Судьба уникальной квартиры после 1917 года была такой же, как и у подавляющего большинства «барских хором» в доходных домах – она превратилась в густонаселенную коммуналку. Например, судя по оставшимся в бывшей музыкальной гостиной следам от перегородок, это помещение было разделено на три комнаты. И даже удивительно, что на потолке уцелела (пусть и с небольшими утратами) не только лепнина, но и те самые портреты композиторов, помещенные в отдельных медальонах. Всего их, кстати, шесть и расположены они попарно: Глинка – Бах, Глюк – Гайдн, Моцарт – Бетховен. Чем вызван такой выбор? А тем, что каждый из этих композиторов был новатором в своей музыкальной «епархии» (а Митрофан Беляев, как уже отмечалось, очень ценил талантливых экспериментаторов).

В квартире также уцелели несколько печей, «родная» фурнитура на окнах, но главное – рояль фирмы «Шредер» с клавишами из слоновой кости и клеймом «Поставщик Двора Его Величества». И это уже действительно поразительно, ведь получается, что инструмент пережил не только лихие годы революции, но и блокаду! Судя по имеющимся сведениям, в квартире было несколько роялей. И есть все основания полагать, что это один из них. Так что можно совершенно спокойно представить, что на нем играли, допустим, Рахманинов или Римский-Корсаков. Правда, рояль сейчас находится в удручающем состоянии, но хорошо, что он вообще дошел до наших дней.

В квартире также уцелели несколько печей, «родная» фурнитура на окнах, но главное – рояль фирмы «Шредер» с клавишами из слоновой кости и клеймом «Поставщик Двора Его Величества». И это уже действительно поразительно, ведь получается, что инструмент пережил не только лихие годы революции, но и блокаду! Судя по имеющимся сведениям, в квартире было несколько роялей. И есть все основания полагать, что это один из них. Так что можно совершенно спокойно представить, что на нем играли, допустим, Рахманинов или Римский-Корсаков. Правда, рояль сейчас находится в удручающем состоянии, но хорошо, что он вообще дошел до наших дней.

И теперь, в благополучное, казалось бы, время, бесценному историческому наследию может угрожать погибель. Как все это печально!